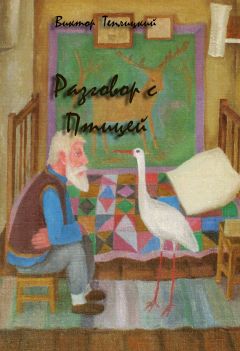

Текст книги "Разговор с Птицей"

Автор книги: Виктор Теплицкий

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]

Разбиваем лагерь, ставим палатки, разводим костёр. Все действуют слаженно, без лишних движений и вопросов. Денис готовит суп! И вот мы кружком и с кружками у костра. Эх, по последней чаше, что ли, волшебного напитка (только для «сугрева», разумеется)! После чая вдруг находятся силы на «сказки на ночь», и вот уже чудится лёгкий шорох, смутная тень и даже осторожная походка медведя… К палатке я иду, оглядываясь.

(15.45)

Всё. Мы вышли на трассу. Лежим на травке вдоль асфальта, и как-то непривычно видеть проезжающие автомобили, слышать громкие звуки. Ещё час назад мы шли по тропе вдоль горной речки, собирали шишки. Час назад мы видели свежие медвежьи следы (медведицы и медвежонка), обоняли резкий запах хозяина тайги, а теперь в ноздри бьёт что-то дымное, тяжёлое, вязкое. Связи нет, и я абсолютно не знаю, что ждёт меня в городе, да по большому счёту это и не важно. Важно то, что я нашёл здесь. Преодолевая перевалы, особенно Птицу, особенно по снегу, я преодолевал что-то в себе. Я брал свой внутренний перевал. Возможно, такое ощущают лишь новички вроде меня, впервые поднявшиеся в горы. Бывалые снисходительно смотрят и, может быть, только улыбаются уголками губ. Не знаю. Перед подъёмом кажется, что путь наверх – это что-то невероятно трудное, почти невозможное. Но вот ты на скалистом хребте, переводишь дыхание, и ветер пронзает насквозь и легко пересчитывает твои кости, и ты смотришь вниз, удивлённый: неужели я смог?

Теперь то, что осталось внизу, в городе, в обыденности, в сутолоке, кажется таким мелким, пустым, неважным. Здесь, в горах, так просты и ясны задачи. Всё без лукавства и прогиба, всё предельно понятно, и ты знаешь, к чему приложить силы. В городе совсем другое. Но не хочу в это углубляться. Пусть горы остаются в сердце. А ещё меня ждёт дом. Уже день как саднит, шелестит где-то внутри тоска по Тане, детям, родному порогу. Как там они без меня?

9 сентября (ближе к вечеру)

Пишу последние строки в перерыве между остановками. Мы едем домой. Вчера был заключительный аккорд нашего путешествия – какой поход у русских без приключений? Только мы погрузили вещи и, полные надежд, рванули к родным пенатам, как у Кости сломался автомобиль (а ведь были планы заехать и на озеро Белё, подняться на вершину Москва). Но всё получилось как всегда. В итоге я, Денис и Саша-завхоз поехали в сторону Минусинска, чтобы на полдороги нас встретили родители Кости и передали и необходимую деталь, и необходимую еду, и необходимое питие (какой же выход без Минусинского пива!). Мы остались на той самой базе, с которой начался наш поход. И был стол, и был пир, и была баня – ночь одна. Разговоры, воспоминания, обсуждения, расстановка точек над «и» – всё это наше мужское братство. Настоящее, нефальшивое (чуть не написал – нефильтрованное). Это понял каждый. Саша (тот, который завхоз) умудрился пофотографировать нас даже в бане. Интересно будет взглянуть на этот шедевр. Может, это начало нового направления – мужики-в-бане-арта?

А сейчас мы едем. За окнами вовсю бушует бабье лето. Золото листвы, ещё крепко держащейся за тонкие ветки, радует глаз. Тепло и сухо. Денис выбрал другую дорогу. И правильно сделал – такая красотища и без единого поста ГИБДД! Скоро должен показаться город. Там жена, дети, друзья. Там скоро буду я, но уже немного другой – случайный персонаж сказаний Спящего Саяна.

Странники

Кириллыч

Кириллыч – старый пономарь. Молодые батюшки называют его алтарником, а он никак не хочет соглашаться на новое слово. И если так его называл протоиерей «ещё тех времён», значит, Кириллыч – пономарь до конца.

Он подаёт священнику кадило, выносит свечу, читает поминальники и записки. Стихарь у него поношенный, но всегда чистый и отутюженный. Да и сам пономарь никогда не выходит из алтаря непричёсанным или с растрёпанной бородой; в кармане его подрясника всегда маленькая расчёска.

Прибирается в алтаре Кириллыч, когда в храме только он да сторож. Убрав пылесос, сидит в тишине. Мерцает лампадка, шевелятся губы – много псалмов он знает на память.

Когда-то жизнь его кипела. Гонялся он за ветром по морю житейскому, бросался в крайности. Двоих детей родил: сына от первого брака, дочку от второго.

Эх, кабы раньше к Богу прийти, не наломал бы столько дров… Глядишь, и священником стал бы, но… что есть – то есть. А может, оно и к лучшему. Много он повидал священников. Разных. Тот самый протоиерей – высохший старик с больными ногами (здоровье в лагерях потерял) – говорил ему: хочешь веру сохранить – не входи в алтарь. А как не входить, если влечёт благодать? Да, благодать. В этом Кириллыч не сомневался, и ни одной минуты не жалел, что стал пономарём. И дело не в том, что подавать кадило легче, чем сослужить архиерею или выслушивать исповеди: во время службы он видел в окне деревья, а священник – только тексты молитв.

Пономарь служил в деревянной церквушке на кладбище. По выходным тянулись серые платки прихожанок, занимали места на паперти редкие нищие, ожидали своей очереди приехавшие на крестины. Неспешная жизнь в окружении мёртвых. На кладбище уже не хоронили.

Под окном алтаря росли две берёзы. Кириллыч называл их сестрёнками. Он видел, как наливаются силой стволы и крепчают ветви. Из худосочных отроковиц они выросли в статных красавиц.

Перед службой Кириллыч обычно заходил на какую-нибудь дальнюю могилу, усаживался на скамейку и долго наблюдал, как колышутся тени на крестах и памятниках. Потом надевал очки и открывал Псалтирь. Книга досталась в наследство от деда. Полвека провалялась она в шкафу среди пожелтевших фотографий, а теперь почти всюду сопровождала пономаря. Несколько раз он отдавал её переплётчику, сам делал закладки и очень берёг.

Прочитав псалмы до «славы» и перечислив имена, Кириллыч отрывался от ветхих страниц и слушал, как среди ветвей шумит ветер. Ему казалось, что деревья внимательно слушают священные песни царя Давида. Деревья – они ведь по-своему живые, думалось пономарю, это тоже прихожане, а кладбище – это храм, и он – Кириллыч – в этом храме своего рода иерей.

Он читал по-церковному, нараспев, стараясь проговаривать каждую букву, чтобы ничего не потерять из древней кириллицы, а когда заканчивал кафизму, кланялся в пояс на крест купола.

Когда на глаза попадалась сгнившие корни или ствол, изъеденный паразитами, Кириллыч сокрушался: «Грехом Адама в мир вошла смерть и порча. И по моим грехам страдают эти безвинные деревья». Вздыхал и шёл на службу.

Зимой пономарь на могилу не сворачивал, но дедову Псалтирь продолжал носить с собой. Он читал её в тишине храма при зажжённой свече. Домой Кириллыч не спешил. Жена называла его «фанатиком, кормящим попов». Он по обыкновению отмалчивался, понимая, что это она не серьёзно.

С приходом весны Кириллыч уезжал в «сад». Так он называл клочок земли с летним домиком и теплицей, окружённый высокими соснами. После огородных трудов Кириллыч любил сидеть в кресле на веранде. Жена на даче бывала редко.

Этой осенью он болел дольше обычного.

Однажды, когда он ночевал в саду, ему приснился дед. Светлая длинная рубаха, ясный взгляд. Дед читал псалом, и так хорошо было от его голоса, что Кириллыч проснулся в слезах. Тишина не покидала его весь тот день. Псалом из сна он знал наизусть; номер совпадал с датой крещения. До неё оставалось три дня.

В тот день Кириллыч причастился. Подходя к Чаше, увидел, как радостно играют солнечные блики на Её краях. После литургии он снова прочитал все поминальники, стараясь вспомнить лица ушедших прихожан. Прибрался в алтаре, аккуратно сложил облачение. Потом молча стоял на коленях у Распятия, прижавшись лбом к ногам Спасителя.

Со своими любимицами – берёзками-сестрёнками Кириллыч прощался долго; что-то шептал, гладил бересту… Глаза его увлажнились, когда на плечо вдруг упал жёлтый лист.

Жена возилась на кухне. Кириллыч убавил громкость телевизора, обнял жену и попросил прощения «за всё». Она пожала плечами, покачала головой и снова принялась за черепушки. Кириллыч отправился в сад.

Печь топить не стал, сразу сел в кресло. Когда-то он мечтал встретить смерть именно здесь – в одиночестве, в этом кресле.

Шумел ветер и плавно раскачивал стволы сосен. Осина трепетала, и казалось, она вот-вот сбросит багряную ризу. Верхушки елей цепляли облака, медленно тянувшиеся по холодному небу.

Кириллыч ждал. Начал накрапывать дождик…

Ветер крепчал и раскачивал тяжёлый лапник. Дождь стучал по стёклам теплицы. И тогда Кириллыч понял, что такое есть ветер и что такое есть дождь. Откровение нахлынуло внезапно. Ему отчётливо слышались строки и в шуме ветра, и в перестуке капель. Строки псалмов. И деревья вторили этому неспешному чтению. Деревья молились на своём языке. И Кириллыч понимал этот язык. На каждой «славе» сыпались листья, после каждой кафизмы вздрагивали верхушки елей…

Он слышал и слушал. Ему уже не было холодно. Он сидел в кресле на веранде, и холодные старческие руки бережно держали дедову Псалтирь.

Ванечка

Ванечка жил на Островной улице. Когда он тут обосновался – не помнил. Улица шла по самому берегу. Её развалюхи почти сползли в Качу. Милиция сюда заглядывала редко.

Знал он, где торгуют спиртом, где балуют «дурью». Время работы горячих точек определял по фонарю на шесте. Народ летел на огонёк, как мотыльки…

Деревянные халупки чем-то напоминали сгнившие зубы. К этому ряду и присоседился Ванечкин домишко. Окна наполовину ушли в землю, крыша держится на честном слове – всё как у всех. И всё же дом отличался от собратьев. Чистыми занавесками. Эти латаные-перелатанные тряпицы на леске были для Ванечки каким-то священным символом уюта. И хотя тесновато в комнатушке и досадно болтается над столом лампочка, зато на месте веник и совок, и кухонный шкафчик, зеркало в пол-лица, и даже перемотанный изолентой радиоприёмник… Всё было у Ванечки. Не было только семьи.

Потёртую лямку жизни он тянул один. Крутились возле него бабёнки, да так ничего и не срослось. Последняя долго голову морочила, но и она – сгинула. Пила ух как лихо, да всё на Ванечкину пенсию. А пенсия-то – с гулькин нос. Вот и не хватило ей размаху. Но это и к лучшему. От частых возлияний сердце по утрам начало пошаливать. Да и кому инвалид нужен? Ноги плохо слушались Ванечку с детства. Теперь он ходил, опираясь на палки. Быстро уставал, но чтобы жаловаться – никогда. Сядет на завалинку; волосёнки редкие, шея цыплячья – дедушка из сказки. Улыбается. И кивнёт, и рукой помашет, и сигареткой угостит. Знать, пенсия ещё не вся ушла. Так и сидит до первых звёзд. Утром повздыхает да и отправит сожительницу к фонарю. Или сам поковыляет. Вечером снова на завалинку…

В округе были в курсе, когда можно занимать, а когда подождать надо. О долге он почти не спрашивал. Потому и не обижал его местный народ, и звал шестидесятилетнего инвалида ласково – Ванечка. Уважали его и за руки мастеровые. За починку брал недорого, а когда и рюмашкой обходился.

Так бы и дружил со «стеклорезом» до последнего вздоха, но однажды «скорая» еле откачала. Тогда смекнул – пришло время завязывать с этим баловством. Многих на его веку кондратий хватил.

У себя пить разрешал, но только с условием – не буянить. И точно, на хате у Ванечки не дебоширили. Много чего обещали, слёзы пьяные лили, но без ругани. Инвалид терпеливо выслушивал эти излияния. Всегда молча. А чего тут скажешь, когда душа выворачивается, наружу лезет? Ведь утром проснётся, зыркнет и уйдёт, только дверью хлопнет.

Но, случалось, прилетало Ванечке. Как-то неподалёку гуляла ватага молодцов. Одного из них заусило. Подошёл и без вступлений хрясть ногой по лицу. Ванечка рухнул, а бравый хлопец молча пошёл догоняться. Хорошо, пинать не стал. Днём Матвеев, сосед Ванечкин, этого оболтуса поучил уму-разуму штырём от кровати. Матвеев-то ушлый – пятнадцать лет лагерей – чуть сопляка по забору не размазал. Пострадавший вступился:

– Жалко!

– Жалко у пчёлки. Пусть знает, на кого баллон катит. Если кто тронет, мне говори. Чирик не займёшь?

Ванечка любил сидеть на берегу. Жил он на стрелке Качи и Енисея. Узкая мутная Кача тащила всё, чем смогла поживиться, крадучись по городу. Она хитро пристраивалась к степенному Енисею. И тот спокойно её принимал, как мудрый отец непутёвую дочь – без укоров и внушений.

Было у Ванечки и заветное место среди кустов тальника. На крохотной скамейке, без газет и удочки, он глядел на нескончаемый водный поток. Тряслись ветки, журчала река, душа успокаивалась. Течение словно бы уносило мусор никчёмной жизни.

Особенно хорошо было в сентябре, когда затихают комары. Тальник щедро сыпал в речку ветхую листву. Жёлтые лодочки наперегонки летели к Енисею. И далеко не каждая приходила к финишу. Ванечка загадывал на выбранный лист. Доплывёт? Или застрянет на полпути? И страстно желал, чтобы челнок вырвался на свободу. Всё его существо ликовало, когда лист достигал Енисея. Наверно, поэтому-то и не употреблял Ванечка на берегу. Дома – пожалуйста, на реке – святое.

Но вот и дома прихватило. Шабаш! Всё одно к одному – пора ставить точку. И тогда он решил поставить свечку.

Нашёл алюминиевый крестик, приспособил верёвочку и отправился в ближайшую церковь. Купил свечку, потоптался у икон. Озираясь, шептал какие-то слова… Усталый плёлся домой. А перед глазами несмело колыхался язычок пламени.

Через неделю Ванечку снова потянуло в храм. Теперь он не смущался. Ему нравилось всё: таинственный полумрак, запах ладана, иконы в киотах. Но больше всего – царившая здесь неспешность. Медленно догорали свечи, неторопливо ходили люди и тягуче пел хор. Словно распутывал клубок ниток. Возвращаться домой не хотелось.

Как-то раз после службы ему дали еды. С длинного стола, у которого пел священник. Женщина в платке сунула Ванечке хлеба и яблок. Сначала он не понял – кому это? Потом, сообразив, чуть не разрыдался. И не в том было дело, что перепало задаром. Этот почти материнский жест расшевелил в груди что-то давно забытое, спрятанное.

Ванечка зачастил в церковь. И всё норовил поближе к столу, возле которого читались имена и расходился клубами дым.

Соседи шушукались: в попы, мол, записался. Но он не обращал внимания, улыбался и подолгу сиживал на берегу.

С ближайшей пенсии купил Ванечка иконку. Простенькую, картонную. Теперь не одни занавески его веселили. Поставил икону на шкафчик, молитовку вспомнил: «Отче наша». Давно ещё сожительница научила. Когда в слезах пьяных, когда с тоски похмельной, глядя в окно, шептала наизусть. Необычные слова врезались в память. И вот – пригодились. Но как радостно было услышать их на службе! Молитву вдруг запели разом – вся церковь. Ванечка засиял. Поворачивается в стороны, головой кивает – мол, знаю, знаю…

Случалось, и знакомых тут примечал. И парней, и девок. Удивлялся. Думал, что и не бывает так. По кустам летом всякого насмотрелся. Лица у них здесь были другие. Печальные и незлые. Чудно. И радостно. Даже когда толкали, протискиваясь к подсвечникам. Он и слова узнал новые: амвон, клирос… Больше всего ему нравилось «паникадило». Важное, объёмное. Такая серьёзная пани. И он уважительно посматривал на церковную люстру.

Домашняя лампочка теперь называлась: «панночка кадило».

Примелькался Ванечка. Узнавать его стали, здороваться. Женщины со швабрами и братия на паперти уже искоса не смотрели.

И вот случилось необычное. Был, как здесь говорили, Чистый четверг. Почему чистый, Ванечка не знал. Слышал только, что скоро Пасха. Народу – уйма! Вышел священник. Седой, невысокий, борода подстрижена. Повернулся к людям. Говорил негромко. Но слова-то какие! Сердце добела раскалилось! И ворочал в нём что-то старый батюшка, будто кочергой в печи. Всю жизнь Ванечкину пересказал, как по книге читал. Ничего не забыл.

А потом все двинулись к священнику. Понесло туда и Ванечку. Но вместо слов, в горле – ком. Тяжёлый, мокрый. Ванечка наклонил голову перед старичком. А тот накрыл его тряпицей с крестиком:

– Ну что, каешься, горемыка?

– Каюсь, каюсь, – палки еле-еле в руках удержал.

Батюшка прочитал короткую молитву. Ванечка только и услышал: «прощаю и разрешаю». А когда выпрямился, будто кол из груди вынули – так легко стало. Но только шагнул в сторону, как понесло его дальше – к алтарю. Там давали с ложечки. Ванечка уже знал – это Причастие. Таинственное и страшное Тело Христово, уж, конечно, не ему предназначенное. Но его несло к Чаше, как сухой лист тальника в лоно Енисея. Будто и над ним загадали: доплывёт или нет. Доплыл! Кто-то освободил ему руки, сложил на груди крестом, подвёл к амвону…

Ковылял назад тише обычного, будто с горы спускался. Нёс в себе что-то полное, до краёв налитое…

Домой не хотелось, потому направился на берег – реке открывать сокровенное.

А дальше и вовсе чудеса пошли – устроился Ванечка на работу.

Как-то после службы догоняет его мужик. Прилично одетый, выбритый. Сразу в оборот:

– Слушай, ты сюда давно ходишь?

– Да не то чтобы.

– Работаешь?

– Куда мне.

– А живёшь на что?

– Ну, пенсия… – Ванечка прищурился. – А дело-то в чём?

– Хочешь поработать?

Такого разворота он не ожидал:

– Издеваешься?

Но мужик был настроен решительно:

– Сторожем на складе. Задача – если что, давить на кнопку. В сторожке топчан, батарея, телефон. Тепло, сухо. Ночь через две. Пять в месяц. Идёт?

Ванечка всё ещё не верит. Только моргает часто. Да за что же ему такое? А выбритый словно мысли читает:

– Человека мне нужно, понимаешь, человека. Надёжного. Я тебя давно заметил. Приглядывался. Глаза у тебя честные. Да и не алкаш вроде. Короче, вот визитка. Думай. В понедельник жду звонка. Имя как?

– Ванечка, – тут же спохватился. – Иван я. Анатолич.

– Паспорт?

– Да, да. В порядке.

– Ну тогда, Иван Анатольевич, звони.

Пожав инвалиду руку, директор Малышев Геннадий Петрович, как было написано в визитке, зашагал к машине.

– Это он оперу поёт, лохов ищет, – отреагировал Матвеев на Ванечкину новость. – Не лезь.

– Да что с меня взять-то, – рассеянно улыбался Ванечка. – Ему, Петя, человек нужен. Понимаешь. Человек!

– Ну ясен перец, что не баран, – Матвеев вышел, криво ухмыльнувшись. А человек ещё долго смотрел на звезды в щель между занавесками. И печально смотрел на него Господь с картонной иконки.

Работа была несложная. Сторожка почти не отличалась от его комнатушки. Только вместо печки – батарея. Да ещё телефон. Одна дверь – железная, с глазком на улицу. Другая – во двор со складом, окружённый бетонным забором. Посторонним открывать строго запрещалось.

Вечером он принимал опечатанный склад. Утром приходил сменщик. На ночь брал газеты и недавно купленное Евангелие. Прихватывал и то, что нуждалось в ремонте. Бдение на посту за крепким чаем давалось легко.

Весть о новом повороте в жизни инвалида быстро разошлась по околотку. Когда Ванечка рассказывал о «должности сторожа», лицо его сияло.

Как-то ввалился Матвеев – подшофе.

– Ну как оно – на дядю пахать?

– Мне нравится.

– Нравится ему, – Матвеев фыркнул. – Бухнёшь? Нет? А у меня трубы горят.

Он приложился к бутылке. Громко отрыгнул. Закурил:

– Я вообще-то долг отдать. Бабки ляжку жгут.

На стол упали мятые купюры.

Ванечка смотрел на деньги. На скатерти они казались грязным пятном.

– Петро, не надо. Возьми обратно, – сказал он тихо, не поднимая головы. – У меня получка скоро.

– Тебе чё, западло? – Матвеев навис над Ванечкой. – Ты типа честный?

– Да нет. Ты не понял, – лепетал инвалид. – Я читал… мол, прощайте долги…

– А, ты же теперь грамотный. Я и забыл.

Он опустил руку. Пробасил весело:

– Не будь долдоном, упри чего-нибудь и попам на свечку.

Снова отпил. Вытер рукавом губы. У двери обернулся:

– Себя не переделаешь, Ванюха. Запомни.

Деньги соседа Ванечка раздал нищим.

Работал Ванечка исправно. Приходил вовремя. Инструкции выполнял чётко. И старался не подводить Петровича. Начальник относился к нему «с пониманием». Брошенное невзначай «человека нужно» упало в душу, как семя в почву. Привилось. Оттого и старался Ванечка. Правил не нарушал.

Но случилось – нарушил – открыл Матвееву. Тот умолял под дверью одолжить «на фуфырик», иначе «бросит кони» прямо здесь.

Ванечка протянул деньги.

– Ты пойми, меня ж уволят, если узнают, – объяснял позже соседу. Тот клялся и божился, наскоро осенял себя крестом. Извини, мол, подыхал; не знал, куда ломиться.

Прошло несколько месяцев. Петрович не обижал – платил вовремя. Были теперь белый хлеб, чай и сахар. Ванечка ощущал себя листом, плывущим по Енисею. Извилистая Кача осталась за спиной.

Ему уже не завидовали, называли за глаза «сдвинутым» и по-прежнему клянчили взаймы. А он глядел на эти опухшие лица, синяки и размазанную тушь – и щемило в сердце, почти до слёз.

Хмурые окна провожали ковыляющую фигурку. Ванечка спешил на работу. Там он открыл нечто новое – предрассветные часы. Выходил из сторожки, наблюдал, как рождается солнце.

Как-то под утро в дверь постучали. Раздался знакомый бас:

– Ванюха, выручай. Ленке хреново. Лекарство нужно позарез.

Ванечка глянул на тревожную кнопку. На душе стало мутно.

– Да где ты сейчас таблетки-то купишь? – он выкручивался, словно школьник. – Давай я «скорую» вызову.

– Ты с дуба рухнул? Какая «скорая»? Там же полюс надо. Аптека за углом. Не тяни. Сдохнет баба, ты же себя живьём сожрёшь.

– Ты один? – всё ещё тянул сторож.

– Да чтоб я сдох! Один, конечно. Я бабки возьму, и меня уже нет. Никто не узнает. Не томи!

– Сколько?

– Сотку.

Ванечка вынул деньги, отодвинул засов. Дверь резко распахнулось. Матвеев отшвырнул Ванечку. Прижал к стене. Две тени метнулись и тут же исчезли в дверном проёме.

– Не надо, Петя! – пытался вырваться инвалид. Но куда ему?

Матвеев держал цепко, как паук муху. Хрипел в ухо:

– Слушай сюда, дура. Я тебя свяжу, кляп засуну, в репу дам разок. Ты ничё не понял. Никого не знаешь. С тебя спросу никакого. На тыр-банке у тебя доля.

Он сжимал горло, смотрел в глаза. А Ванечка ещё пытался спасти. То самое дорогое – «человек нужен».

– Не надо, – задыхался он. – Плохо это… Грех…

Во дворе слышался лязг железа. Хватка усилилась.

– Мусорам сдашь? Или в доле будешь?

– Не буду.

Только и успел выдохнуть. В глазах засверкали синие точки. Ванечка согнулся, по-детски закрывая руками лицо. В ладони текло тёплое. На губах чувствовался солёный привкус. Он услышал щелчок выскочившего лезвия.

Удар под ребра… Ещё раз… Ещё…

Ванечка охнул и рухнул на пол.

Матвеев вытер нож о кофту на гвозде. Переступил через мёртвого человека и закрыл дверь. Он не видел, как бесшумно поднялся Ванечка – лёгкий-лёгкий.

Ванечка посмотрел на себя – скрюченного в луже крови. Плавно двинулся вперёд. Заметил в сторонке какого-то паренька – красивого, с длинными, до плеч, волосами. В светлой одежде необычного покроя. Лицо ясное, тихое. Юноша молча взял его за руку и повёл за собой. Они прошли сторожку. И Ванечке открылось небо – не то дымное, в тучах, а необыкновенно чистое. Голубое-голубое…

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?