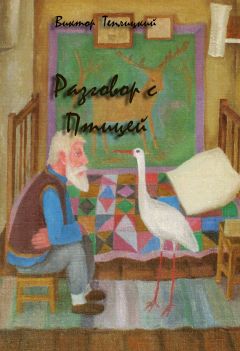

Текст книги "Разговор с Птицей"

Автор книги: Виктор Теплицкий

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]

Люди без имён

Шелест дыхания

Во сне он часто слышал звук её дыхания – еле уловимый, как шелест страниц любимой книги. Ночью он наслаждался знакомыми строчками, но утром ничего из прочитанного не помнил.

Он всегда просыпался чуть раньше и наблюдал, как солнце меняет цвет её волос. Он знал, сколько у неё ресниц, справа их было больше на три. Когда она просыпалась, он притворялся спящим, чтобы не потревожить мелодию пробуждения.

Ей нравилось вставать раньше него, бесшумно ускользать из комнаты и готовить завтрак, ожидая привычного скрипа двери. Так начинал звучать их каждый новый день, нисколько не похожий на предыдущий.

Когда она выходила, он, не открывая глаз, пытался вспомнить то, что было написано на тех страницах – во сне. Но память держала врата закрытыми.

Шли годы. Они старели и видели, как начинают стареть их дети. Он ещё помнил шелест страниц книги из сна, но стал забывать, как выглядит сама книга. В его глазах светилась мудрость, в её – нежность. В волосах обоих печаль оставила свои пометы. Он всё так же просыпался раньше, наблюдая, как тень штор прячет ресницы, но он знал, что справа их всегда на три больше. И даже когда ему поставили смертельный диагноз, он не забыл об этом. Дни теперь звучали несколько иначе – приглушённо и неспешно. Однажды он понял, что проживёт ещё три года и вспомнит всё прочитанное во сне.

Когда подходил к концу третий год, он услышал неторопливые шаги смерти. Тело почти не слушалось и зачерствело, как хлебная корка, но душа всё ещё напоминала гибкую ветку, склонённую к земле под тяжестью спелых плодов. Он отказался от обезболивающих. За три дня до прихода смерти он впал в беспробудный сон. Врачи называли это комой, но он знал, что так открываются врата. Его сон длился и длился, и в нём было пусто и неуютно. Но вдруг будто ветер скользнул по осенней траве, и он увидел книгу у себя на коленях. Цвет выцветших страниц, запах кожаного переплёта – сомнений быть не могло: та самая! Он медленно переворачивал страницы, не столько всматриваясь, сколько вслушиваясь в написанное. Да, эти слова звучали! И такой знакомой была мелодия! И тут он узнал. Это была каждодневная мелодия, начинавшаяся с чуть слышного скрипа их двери. Книга была написана от руки одним почерком. Её почерком! Чуть размашистым, с небольшим наклоном вправо. Дочитав почти до конца (последние три страницы были пусты), он закрыл кожный переплёт, но мелодия не умолкла. Теперь он знал, как звучал в шелесте её дыхания. И ещё он понял, что книге чего-то недостаёт. Последних аккордов. Он пробудился и вышел из комы.

Она была рядом и молчала. Его губы уже не могли разжаться – смерть иссушила их, превратив в чёрную трещину; веки отяжелели, как ветви осенних яблонь, но слух цеплялся за еле уловимые звуки жизни. Каждый её вдох-выдох звучал теперь по-особому. И в этом шелесте он ясно различил всего одно слово. И уже знал, что когда уснёт, в руках снова появится книга, на последних страницах которой будет написано это самое слово: его имя. Оно будет аккуратно выведено на всех трёх страницах размашистым почерком с небольшим наклоном вправо.

Он должен прийти в четыре

Он должен прийти в четыре. Вчерашний звонок вмиг переворошил всё. Словно ветер весело шаркнул по сухой листве. Пыль поднялась и тут же развеялась четырьмя буквами на экране телефона.

Он был немногословен. Просто сказал, что «завтра заскочит». Но от этих коротких фраз в комнате будто посвежело, за окном потеплело, городского снега стало меньше, а февральского солнца – больше. Настолько больше, что этот снег начал наконец-то таять. И тогда я захотела в этом убедиться. Так я решилась.

Почему? Наверно, всё от того, что он сказал «заскочит». Это прыгучее, смешливое слово вдруг закипело во мне ключевой водой с такой силой, что я отшвырнула плед и ухватилась за спинку дивана. Мамы дома не было, бабушка закрылась у себя перед телевизором, а тело упрямо тянулось за рукой. Так я села.

Боль остро-остро заскребла коготками. Но слово уже безостановочно бурлило тремя весёлыми пузырьками – гласными. Оно будто жило во мне само по себе! Так я поняла: мне необходимо увидеть жизнь – настоящую, не умолкающую ни на секунду. Дойти до окна. Там – за стёклами – она. Играет и кипит. Что ей сырой городской ветер или обезображенный снег! О, как же неистово она бьётся в окно!

Я всё-таки поднялась, хотя ноги этого совсем не желали. Как будто слово наполнило только верхнюю половину тела, а нижняя осталась в немоте. Но всё-таки через спинку дивана, край письменного стола, дверцу шкафа я добралась до стены.

Какие глупые картинки на обоях! Как я раньше этого не замечала? Так, куда дальше? А ведь он говорил немного. Сотовая связь и всё такое. Но он обещал. А где будем общаться? На кухне? В комнате? Полчаса? Час? Больше?! Стоп. Прекрати мечтать, дура! Тебе же хуже будет. Я должна отучиться мечтать? Но почему?! Стоп! Стоп, я сказала! Хватит! Сейчас я просто должна опереться двумя руками о стену и идти боком, переставляя негнущиеся ноги.

Я двигалась, выдавливая из себя шаги. Вперёд? Назад? Теперь всё относительно. Теперь у меня всё – относительно, и всё – медленно. В этой комнате жизнь замедляется. Она не скачет. Она плавно останавливает ход. Как и время. Настанет момент, стрелки совпадут и застынут в вечной немоте. Хотя он говорит, что это не так, время плавно вольётся в вечность, а вечность – это безостановочное движение. Вперёд. Назад? Он говорит, что всё определяет наш свободный выбор. У него он есть. А у меня? Почему-то, когда гляжу на комнату, заклеенную тусклыми обоями, заставленную громоздкими, угловатыми вещами, приходят мысли цвета поздней осени – точь-в-точь как на моих рисунках.

Я прошла больше половины пути. Столик у дивана, заваленный таблетками и шприцами, остался позади. Со всем тем, что поддерживает жизнь, но почему-то напоминает о… чём-то другом. Не хочу произносить это острое серое слово.

Да, знала бы о моих подвигах мама! Однажды я ходила к окну самостоятельно. Не дошла. На моё счастье, мама тогда вернулась быстро.

Когда я обогнула книжную полку, у меня закружилась голова. Как в прошлый раз. Стена куда-то медленно поехала. Я помнила: нужно быть ближе к стене и крепко-крепко держаться за неё руками. Как альпинисты, когда идут над пропастью. Он рассказывал мне про горы и сам бывал в них не раз. Я тоже альпинист! Ха! Только они карабкаются вверх, а я двигаюсь куда-то в сторону. Они всё подальше да повыше – от суеты, а я прямо к ней, в самую гущу. Мне так необходим хотя бы глоток чужой жизни!

До окна всего метр – это пять моих шажков. Пять движений косного тела до чужого, шумного мира. Пять шагов по скальному карнизу. Начали.

Раз. Очередная иллюзия?

Два. Может быть.

Три. Несмотря ни на что, я продолжаю.

Четыре. Зачем?

Пять. Не знаю.

Но, когда он придёт, мамы не будет. Нужно его встретить, проводить на кухню, напоить чаем. И мы будем разговаривать! Целых полчаса! А может, больше? А может, время замедлит ход и вольётся в вечность? Ту, что движется верёд. И я буду нужна! На целую вечность! Целую вечность без столика с лекарствами и мазями! Будет жизнь. Настоящая. Как эта!

* * *

Вчера я дошла до окна. А сегодня всё это выглядит глупым и нелепым.

Я стояла, держась за оконную ручку. Смотрела. Слушала. Сначала улыбалась. Потом стали неметь руки, по ногам побежала дрожь. Мелкая. Гнусная. А потом мерзкое чувство беспомощности, страха и отчаянья. И уже не до чужой жизни – надо спасть свою.

Я искала пути к отступлению, но их не было! Тело застыло в судороге. Тело сдавалось. Я висела над пропастью и чувствовала, как предательски разжимаются пальцы. Я уже была готова закричать, когда в замке зашевелился ключ. Мама!

Она, конечно, меня отругала. Но я знаю, что потом она тихо плакала в своей комнате. Укрытая пледом, без дрожи, я ей сказала, что завтра придёт он.

Скоро четыре. Я сижу в коридоре на пуфике, в руке телефонная трубка, но я жду звонка в домофон. Я открою сама. Мамы нет, и я слышу, как скрипят половицы под неспешными шагами бабушки. На кухне всё приготовлено: две чайные пары, печенье в вазе, конфеты на блюдце, тёплые пирожки под салфеткой, заварник укутан полотенцем; два стула – рядом. До его прихода остаётся совсем немного – всего несколько минут. Я вижу в зеркале своё отражение, часть прихожей, часы на стене и две тоненькие стрелки на серебристом циферблате – одна застыла, другая пока движется. А вдруг он не придёт? Нет, не верю! Сегодня я настроена жить. Жить – и точка! Жить столько, сколько будет длиться наша встреча. Знать бы только, сколько это по времени? А впрочем, зачем? Сколько бы ни было, я буду каждую минуту проживать; впитывать в себя, как раскалённый песок влагу. Ведь если ты кому-то нужен, пусть даже на короткое время, пусть даже на «заскочить», значит, есть смысл жить. Но хватит умничать, ещё немного и в тишину коридора ворвётся трель звонка…

Я сижу перед входной дверью с телефонной трубкой в руке. Жду… Он должен прийти в четыре… Должен… прийти…

Собеседник

Он приходит, когда ему вздумается. Без предупреждения. Появляется на пороге с ядовитой ухмылочкой, бросает «Привет» и прямиком – на кухню. Я вижу грязные следы на паркете, но только вздыхаю. Он делает вид, что не слышит, и, развалившись в моём кресле, требует чая – с сахаром и покрепче. Я ставлю чайник на плиту. А что делать? Да и неудобно как-то отказать. Малодушие? Может быть, может быть.

Обычно он заявляется поздним вечером, когда стрелки часов совпадают на одной цифре, и сидит до глубокой ночи. Я никак не могу его выпроводить. Казалось бы – проще простого. А нет! Не получается. Вот и сыплет, не смущаясь, сахарок в чашку любитель почаевничать, гремит ложечкой, налегает на хлебушек с маслом.

Больше всего ему нравится спорить. Ох, и язва же этот ночной гость! Вставлять шпильку, цепляться за слова, переворачивать смысл – это он мастер.

– Ну, и что мы сейчас пишем? – спрашивает с набитым ртом.

Я сажусь напротив, наливаю себе чай:

– Про тебя, дружище.

Его брови ползут вверх:

– Зачем? Все подумают, что ты свихнулся. Дай-ка еще хлебушка.

– А я решил писать не задумываясь. Влёт. Что в голову придёт – сразу на бумагу. Вот и пришло – про тебя.

– Глупо. – Он шумно отхлёбывает. – И кто поверит в моё существование? Я живу исключительно для вас, ваше величество. Да и зачем свои заморочки перекладывать на здоровые головы?

– Многие писатели так делали.

Он громко фыркает:

– Так то писатели! Во! А ты кто? – Показывает мизинец и принимается за варенье.

– Я не волшебник, – пытаюсь защищаться. – Я только учусь.

– Милый мой, ты в себе сначала разберись, а потом уже за ручку хватайся.

– Я пишу карандашом.

– Не важно. Послушай меня внимательно, – делает очень серьёзное лицо. – У тебя в голове хаос – это раз…

– Только не загибай пальцы. Не люблю я этого, ты знаешь.

Но он, не обращая внимания, продолжает сухим тоном ментора:

– Ты слабо чувствуешь слово, и потому оно для читателя – пустой звук. Это – два. И у тебя отсутствует вкус. Это – три.

– Так уж и отсутствует?

– Ну-у, – снова поднимает мизинец, – где-то примерно так.

Но я не собираюсь сдаваться:

– Ты рано ставишь точку, – говорю. – Вкус можно сформировать, а если есть талант, можно научиться хорошо писать и чувствовать слово.

– Талант? Ты о себе? Ну хватанул! – громко вздыхает. – Ладно, допустим у вашей персоны какое-то подобие таланта, но всегда есть потолок, выше которого не прыгнешь. Твой-то потолок с пола достать можно.

– А я построю опору из прочитанных книг, черновиков и подниму свой потолок.

Расправляю плечи. Но он только вытягивает губы, и вся его физиономия превращается в одно сплошное «но-но».

– Хорошо, – продолжает он. – Ты что-то выдавишь себя. Напишешь. Пусть карандашом, если так сильно хочется. И будет тщательный отбор слов, шлифовка фраз, мудрёные конструкции, и всё это замешено на бессоннице, муках творчества… и тому подобной чуши. Потом оно отлежится, обсохнет и, – тут он выразительно делает паузу, – представим невозможное: кому-нибудь понравится, как экзотический фрукт. А дальше? Откусил, во рту что-то брызнуло – и тут же забыл! Всё! Сушите вёсла!

– Но почему забыл? – возражаю я. – Выйдя из лодки, мы обычно долго помним, как она качалась на волнах. И эти воспоминания…

– А если у нас морская болезнь? – обрывает меня собеседник. – Не думаю, что кому-то приятно вспоминать, как его выворачивало прямо в море.

– Ладно, ладно, – ловлю себя на том, что начинаю заводиться. – Ты что предлагаешь? Вовсе не писать?

– Гм… Хороший вопрос. Но вот тебе встречный: оно тебе нужно?

– Конечно!

– А для чего?

– Да разве себя об этом спрашиваешь? Пишешь, потому что пишется. Оно само приходит. И часто – не спрашиваясь. И тогда вылавливаешь слова, как рыбу…

– Само значит, – снова хитрая ухмылка. – Точно?

Он ставит на стол чашку:

– Вот чашка пуста, но, по-твоему, я должен жить переживаниями о выпитом чае? Оно мне надо? Выпил и забыл. Есть вещи поважнее.

Мой гость смотрит мне в глаза с видом учителя, поставившего двойку нерадивому ученику, потом щелкает пальцами:

– Ответики! Ответики мне нужны. Где они? Тю-тю.

Развалившись в кресле, поглаживая брюшко, важно сообщает:

– Один ноль в мою пользу.

Я встаю. Хожу по кухне, запускаю пальцы в волосы. В голове – мысли, мысли. Прижимаюсь лбом к стеклу, чувствую его холод. Вглядываюсь в ослеплённую фонарями ночь, в зашторенные квадраты окон дома напротив, в месиво мокрых крыш и звёздных осколков. Я как перевозчик, что правит лодку наобум в плотном тумане. И только робкими огоньками вспыхивают вопросы кухонного собеседника. Но я знаю точно, что, когда оторвусь от глади стекла, его уже не будет, как не будет крошек хлеба, ни пустой чашки, ни масла на столе. Останутся только эти вопросы да ожидание новой встречи, когда стрелки часов совпадут на одной цифре.

Туча

До конца рабочего дня оставалось несколько минут. В мыслях я был уже далеко от нашего пластикового склепа… И тут открылась дверь. На пороге стоял главный. Взгляд тяжёлый, губы сжаты. Ткнул пальцем в мою сторону:

– Т-й, ты остаёшься. У тебя ровно час, чтобы закончить проект. Через час я зайду.

Дверь закрылась. Я опустился на стул. Сослуживцы смотрели кто сочувственно, кто с ухмылкой. Они молча стали собираться. Через несколько минут я остался один. Так и сидел, положив руки на колени. В голове ни одной мысли. Если бы мне дали ночь! Хотя бы ночь. На неё, честно говоря, я и рассчитывал.

Тишина давила. Но ещё больше давили чистые листы на столе. Час! Что можно придумать за час?

Я подошёл к окну. На вечернее солнце ползла огромная туча. Тяжёлая, бугристая, в полнеба. Ещё немного, и она поглотит и солнце, и город. А потом зальёт всё холодным дождём. Вода поднимется выше крыш. Тонны воды! А я буду сидеть перед чистым листом!

Я поглядел на часы. Прошло четверть часа. Вспомнил, что оставил зонтик дома. Одно к одному!

Взял карандаш – рука сама вывела карикатуру. Этого ещё не хватало! Я представил грузную фигуру с короткой стрижкой. Вот я вхожу в его кабинет. Сажусь на край стула. Сначала он просто смотрит. Молча. И от этого молчания становится не по себе. Лучше бы кричал и топал. Но он только смотрит, скрестив руки. Наконец на меня катком накатываются слова:

– Так что, Т-й, ничего? Совсем-совсем?

И я понимаю, что пропал. Премия, отпуск, выходные – всё закатано в асфальт этим круглым «совсем-совсем». А может, и зарплату урежет или вообще уволит. А увольняться мне никак нельзя.

Вскакиваю, но слова застревают в горле. Лепечу что-то несуразное, размахиваю руками. Но главный спокоен. Ждёт, когда я устану и снова сяду на край стула.

Что он хочет? Моего унижения? Власти? Он молчит, и только холодно блестят стёкла очков. Проглотит меня сейчас? Или оставит на десерт?

Прошло ещё пятнадцать минут. Туча наползала на крышу. Скоро меня сокроют тонны воды. А через полчаса переедут катком. Что сказать в своё оправдание? Но почему я должен оправдываться? Я распахну дверь его кабинета, так же, как он. Брошу ему в лицо чистые листы и защёлкну замок. Подниму палец вверх. И тогда сверху хлынут мощные потоки. О, как он будет метаться! Бросится к окну – но куда там! Седьмой этаж. Он будет молить о ключе, но я вышвырну ключ. Я буду наслаждаться его унижением. Своей властью. А сверху будет литься и литься вода…

Ещё четверть часа. Осталась последняя. Лист белел саваном. Но где же дождь? Я распахнул окно. Сухо! Ни капли! Туча прошла стороной, едва задев крышу. Я высовываюсь, машу рукой, зову тучу. О как мне нужен дождь! Нужны тонны воды…

Я даже боюсь смотреть на часы. Отчаяние давит как крышка гроба, хотя я не знаю, как давит эта чёртова крышка. Но представляю…

Я представляю главного, идущего по коридору. Вот сейчас распахнётся дверь. Заскрипят слова. Въедет каток…

Лучше отойти к окну. Но смысл? Седьмой этаж. И всё-таки отхожу. Вижу у подъезда машину главного. Самого́ главного. Как? Не верю своим глазам. Там, внизу, – он! Спокойно садится в машину. Отъезжает!

Сажусь на подоконник. Смотрю на небо. Оно такое чистое-чистое.

Из жизни сидящих на подоконнике

Я живу на пятом этаже. Моя квартира чем-то напоминает раковину моллюска – без излишеств, но со всеми удобствами. Аккуратно прибранная комната с окном на улицу, крохотная гладкая кухня, небольшой коридор.

Мои дни – обычные будни человека. В них я существую. Мои вечера – комфортное одиночество моллюска. В них я живу.

Почти каждый вечер после телефонного разговора с мамой я выключаю свет, сажусь на подоконник, обхватываю ноги руками и… смотрю.

Сейчас идёт дождь. Свет фонарей отражается в подергивающихся лужах. Небо заволокла холодная и вязкая темень. Капли без устали секут жёлтые электрические круги и пластик автобусной остановки под моим окном. Дождь выстукивает что-то меланхоличное, и в эту монотонность органично вливается шум одиноких машин. Уже поздно, и на улице почти никого.

Я собираюсь покинуть место наблюдения, как откуда-то сбоку появляются двое: парень и девушка. Парень, в пиджаке, джинсах, с сумкой через плечо, спешит к остановке, перемахивая через лужи. Девушка в лёгком светлом платье, обхватив руками плечи, тянется за ним. Я вижу её мокрые, скрученные в завитушки волосы, жалкую чёлку, закрывающую лоб.

Парень прячется под прозрачным куполом. Следом подходит девушка, садится на узкую скамейку. Друг с другом не говорят. Неужели незнакомы? Не похоже. Он стоит отвернувшись в темноту соседней улицы. Она неподвижно сидит, глядя прямо перед собой. В конце концов он выходит под дождь и начинает голосовать (я успеваю заметить короткие взгляды в её сторону). Останавливается забрызганная иномарка с шашечками. Парень ныряет на переднее сиденье и что-то кричит ей из машины. Вопрос? Прощание? Она не реагирует. Хлопает дверь, машина срывается с места, окатывая тротуар мутной волной.

Я в замешательстве – такой странный, нерадостный финал…

Девушка какое-то время сидит, опустив голову. Потом ставит ноги на скамейку, натягивает край платья на колени и обвивает их руками. Волосы растеклись по плечам, и плечи, как мне кажется, чуть подрагивают. От холода? От плача? Или это воображение?

Я решаю действовать: надо взять зонт, какой-нибудь свитер, вызвать ей такси…

Набрасываю куртку, прыгаю в сандалии, захлопываю дверь. Как же медленно ползёт лифт! Тусклый свет подъездной лампочки, скрип двери. Мокрые морды автомобилей вдоль черных окон. Капли выстукивают что-то несуразное по натянутой ткани зонта. Холодно… Огибаю угол дома… чахлые кусты сирени. Впереди маячит прозрачный купол остановки. Еще немного, и девушка будет спасена! Стоп!!! А как это вообще будет выглядеть со стороны? За какого она меня примет? И что я скажу ей: «Извините, я подсматривал за вами из окна»? Вопросы, как капли по зонту, стучат в моей голове…

Вздрагиваю. Я всё так же сижу на своём подоконнике. Да уж!..

…Есть другой вариант. Можно просто открыть окно и крикнуть: мол, не пугайтесь, сейчас спущусь, помогу. Она поймёт. Ей нужна помощь. Всего лишь открыть окно, набрать воздуха в лёгкие и крикнуть…

Дождь не затихает ни на секунду. Капли стучат по жестянке карниза. Лужи дёргаются и пузырятся. Из темноты квартиры-раковины одинокого моллюска наблюдаю жизнь за окном – редкие машины, качающиеся провода, фигурка в светлом платье, удаляющаяся из поля зрения.

Я сижу на подоконнике.

Зоопарк

Денёк сегодня выдался отличный. Сентябрь. Бабье лето. Я дома. Бездельничаю. Телевизор уже опаршивел, пульт валяется где-то за диваном.

Поднимаюсь с лежбища, подхожу к окну. Да, не мешало бы помыть. Но не сегодня. Чтобы не смущать придирчивый глаз, открываю окно. И сразу – шум, ветер, а вместе с ними – синь. Взлохмаченная, каким-то неведомым животным сиганула в мою комнату.

Внизу – прохожие. Снуют, как мураши, и совсем не замечают одичавшего сибирского неба. Но я-то замечаю, и потому хочется встречи с… чем-то неприрученным, озверевшим. Решено – еду в зоопарк! И никаких гвоздей!

Автобус монотонно утрясает наспех съеденный завтрак. Пассажиры молча покачиваются на кочках, уткнувшись в свои мысли. Светлые? Тёмные? Неважно.

Пожилая кондукторша внимательно осматривает входящих и зорко следит за передвижением конкурентов. Она громко оглашает названия остановок. Но ни её трескучий голос, ни хмурые лица людей ни на градус не сбивают моего настроения. Куда им – я еду в зоопарк!

Кассирша из маленького окошка протянула весёленький синий билетик. Какая милая улыбка!

Раз-два-три – и я уже среди клеток, вольеров, газонов и криков птиц. Повсюду снуют дети и неторопливо прохаживаются взрослые.

Вливаюсь в этот поток и тянусь глазами по животным – то лениво развалившимся, то мечущимся по периметру их тесного обиталища. Вот она – дикая природа, покорённая человеком!

Странно, чем дольше я здесь нахожусь, тем меньше остаётся утреннего настроения. Вяло тянутся, словно прирученные, облака. Я бреду по асфальтовым дорожкам, зачем-то шаркая ногами. Звери провожают меня каким-то отрешённым, усталым взглядом.

Возвращаться домой не хочется (зря, что ли, тащился через весь город). Я зеваю на скамейке в тени деревьев. Ещё остаётся колесо обозрения. Покончив с бутылкой пива, отрываю тело от нагретых досок, тащусь к металлической махине…

Солнце привычно вытягивало тени, небо затягивалось пеленою, я плёлся к воротам.

Печальным показался лев, только во снах, наверное, вспоминающий свое царское достоинство. И такая невыразимая тоска мелькала в глазах бурого медведя. А грустный, почти человеческий взгляд отвернувшегося от агукающей публики шимпанзе застрял где-то внутри.

Я вышел из зоопарка, обернулся, чтобы попрощаться с хищниками и их жертвами, разделёнными надежной перегородкой.

И тут…

Звери вдруг оказались за пределами своих камер. Они неторопливо беседовали между собой, рассматривая двуногих царьков. Всё враз поменялось: люди с фотоаппаратами в вольерах, звери – на асфальтовых дорожках. И никакого крика, никакой паники!

Я зажмурил глаза. Открыл. Всё нормально: люди на дорожках, звери за решёткой. Уф!

Спускаюсь по ступенькам к остановке. Застёгиваю ветровку (начинает накрапывать дождик), захожу под крышу. Два парня, посматривая на девушку, стараются перещеголять друг друга в искусстве словесных испражнений. Нанизывая мат на мат, дымят сигаретами, прикладываются к пиву. Слова этих существ никак не могут быть человеческими. Мне ясно слышится треск попугаев. Вдруг у одного из них показался огромный клюв. Что бы я ещё увидел, не знаю – подошёл автобус.

Пробираясь к свободному месту, замечаю на себе волчий взгляд кондуктора.

Глядя на мокрые огни за окном, вспоминаю строчки песен, но чей-то хриплый голос и хихиканье мешают сосредоточиться. Поворачиваюсь: какой-то ухарь прилип к модно одетой девице. В тусклом свете вижу блестящую змеиную кожу, что тяжёлыми кольцами обвила шею молодой козы. Возле уха сладострастно подрагивает тонкий раздвоенный язык.

Не помню, как выскочил из автобуса. За спиной лаяли те, кому я наступил на ноги. Я бежал, не разбирая дороги. Вокруг двигались неясные силуэты, и только какое-то звериное чутьё указывало путь к дому.

Замешкался на перекрёстке, глянул влево и ахнул: из шикарной иномарки важно выползал средних размеров носорог, поблёскивая стеклышками очков. Мимо, покачивая бёдрами, ступала пантера в короткой юбке. Горящие фары ярко высвечивали изгибы её тела. А рядом остановился самый настоящий жираф. Он смерил меня презрительным взглядом и отвернулся.

Теперь я бежал без всяких остановок, перемахивая через кусты и заборы. Слух улавливал хохот гиен и рычание шакалов, доносившееся из переполненных беседок в тёмных дворах…

Но вот и мой подъезд! Те же машины, яркие зашторенные окна, и тот же негорящий фонарь. Но не фонарь меня смущает – странный стук под ногами. Заскакиваю на крыльцо, ныряю в тёмный проём и вдруг чувствую резкую боль – я чем-то зацепился за дверной косяк. Издаю что-то нечленораздельное, хватаюсь за голову и… нащупываю огромные ослиные уши. Быстрый перестук копыт гулко разлетается по подъезду…

Точка опоры

Они сидели в небольшой шумной столовке за маленьким квадратным столиком. Мимо них двумя встречными потоками двигались люди: по одну сторону – неспешно, с подносами, заставленными стандартным ассортиментом городских забегаловок, по другую сторону – в куртках и шапках, резво обегая подмороженные весенние лужи. Светило робкое солнце, был обеденный час и каждый был занят самим собой. Но эти двое, казалось, были заняты только друг другом. Они неотрывно смотрели друг другу в глаза и молчали. Слова сказаны, бутерброды съедены, и теперь полагалось только нежно-загадочно улыбаться.

Она положила тонкие пальчики в его широкую ладонь.

Он положил крепкую руку на её колено под столом.

Она опустила глаза.

Он чуть кашлянул.

Её пальчики, едва касаясь, выводили на его ладони незатейливые узоры.

Его влажная ладонь тяжело ползла вверх.

Она поднимала глаза. Она всего лишь искала точку опоры.

Он продолжал загадочно улыбаться (сегодня у него хорошо получалось). Он всего лишь искал что-то новое.

Светило робкое солнце. Люди двигались с обеих сторон.

Через месяц они расстались. Остались друзьями. И теперь где-то бродят по городу. В небе светит яркое солнце. Лужи высохли на асфальте. Она всё так же ищет точку опоры. А он – новых коленей.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?