Текст книги "Денис Артемьевич Владимиров. За томиком Чебышёва"

Автор книги: Виктор Улин

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Денис Артемьевич Владимиров

За томиком Чебышёва

Виктор Улин

Памяти моей мамы

Гэты Васильевны Улиной,

а также всех ее друзей и сокурсников

по математико-механическому факультету

Ленинградского государственного университета

рубежа 40-х и 50-х годов прошлого века

Дизайнер обложки Виктор Улин

Иллюстратор Виктор Улин

© Виктор Улин, 2023

© Виктор Улин, дизайн обложки, 2023

© Виктор Улин, иллюстрации, 2023

ISBN 978-5-0060-5612-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Ассоциативные ряды сознания редко поддаются стороннему анализу.

Во всяком случае, когда человек, в голове которого они выстраиваются, представляет собой сочетание несочетаемого. Как это происходит с автором этих строк – по первому образованию математиком, по второму – литератором.

Уверен, вряд ли кто поймет, почему английский фильм о золотой поре между 1-й и 2-й мировыми войнами «Ladies in Lavender» вызвал в моей памяти имя, которым озаглавлена книга.

Уточню; мысль возникла не сама по себе, а когда на экране шла картина британской деревни – обмолот зерновой культуры, по-видимому – ячменя.

Я увидел классический локомобиль и сразу понял, что и о ком должен написать.

1

Обозначу цепочку позвенно:

локомобиль – регулятор – Вышнеградский – Ляпунов – Чебышёв – Владимиров.

Теперь поясню. Тем более, что ни сущности, ни персоналии современному читателю не общеизвестны.

Локомобилем именовалась передвижная паровая машина, использовавшаяся с конца позапрошлого века до первой трети прошлого. Внешне устройство напоминало паровоз без будки, только само никуда не ездило, крутящий момент выводился на шкив, приводной ремень шел к молотилке, веялке, мельнице, еще бог знает какому механизму без своего двигателя. Разумеется, локомобиль был практически неизвестен в России, где основой сельского хозяйства всегда служил упорный, безмозглый труд. А классический фильм про добрую старую Англию времен последних Георгов и Эдуардов без него не обойдется. Черно-зеленая, сверкающая медными частями машина на ажурных колесах с красными спицами служит своего рода символом страны, подарившей миру великого Джеймса Уатта – автора единицы мощности «лошадиная сила» (ныне переводимой в Ватты по его имени), революционера техники, изобретателя паровой машины.

Регулятор служил одним из важнейших ее элементов. Устройство было простым: вместе с осью вращались шарнирно закрепленные коромысла с грузами на концах. Под действием центробежной силы они расходились и тянули рычаг заслонки, которая управляла подачей пара в цилиндры. Разогретая, машина набирала обороты до определенного момента, затем выходила на стабильный режим. В фильме локомобиль был сама уверенность: гремел, гнал дым и шипел паром; брезентовый ремень в руку шириной весело хлопал по шкиву. Регулятор крутился идеально – грузики (красные, как яблоки-ранетки) не поднимались и не опускались, разошлись на нужный угол.

Иван Алексеевич Вышнеградский (1831—1895), русский ученый-механик, довел систему до совершенства. Дело в том, что по мере развития паровых машин, увеличения мощности и повышения качества изготовления (снижающего трение как основу механической обратной связи) центробежный регулятор Уатта стал проскакивать равновесное положение. Вышнеградский применил теоретическую механику и основал теорию устойчивости систем регулирования.

Александр Михайлович Ляпунов (1857—1918), русский математик и механик, совершил подъем на следующий уровень. Он создал теорию устойчивости решений дифференциальных уравнений, которая используется в таком количестве областей, что их невозможно перечислить. Во всяком случае, без рассмотрения «Общей задачи устойчивости движения» (как поименована тема докторской диссертации Ляпунова) сегодня не поднялся бы на орбиту ни один космический корабль. О человеческих качествах, об эмоциональной высоте ученого говорит тот факт, что он покончил с собой, оказавшись не в силах перенести кончину жены.

Пафнутий Львович Чебышёв (1821—1894), фамилию которого иногда произносят как «чЕбышев», пришел не только из аллитерации инициалов с буквами «П» и «Л» в фамилии Ляпунова. Величайший русский математик XIX века, продвинувший вперед теорию вероятностей (предтечу математической статистики, без которой мертвы современные общественно-экономические науки), занимался также теоретической механикой, был учителем Ляпунова.

Но чем связан с Чебышёвым советский математик Денис Артемьевич Владимиров (1929—1994), доцент кафедры математического анализа математико-механического факультета Ленинградского государственного университета имени А.А.Жданова?

Что связало в памяти имена, я скажу в соответствующем месте.

А вспомнил я о Владимирове потому, что никогда о нем не забывал.

2

В отличие от Онегина, судьба меня хранила не сильно. Точнее сказать, не хранила вообще. По теме мемуара освещу некоторые аспекты.

Мой отец, хирург Виктор Никитович Барыкин, погиб 29-летним в конце июля 1959, когда мне было 5 дней от роду. Неосторожно перебегая улицу Ленина, споткнулся, уронил очки и попал под трамвай, не заметив его приближения. Сейчас о том факте не напоминает ничего; даже трамвайная линия на некогда главной улице Уфы демонтирована и место ее пролегания не один раз покрыто асфальтом.

Но сломанная у начала, жизнь все 6 десятков лет шла вкривь.

Как априорно не могла идти у человека, носящего «квадратные инициалы» в честь погибшего отца. Ведь это у иудеев считается добрым имя покойника, а я иудеем – увы – не был; фиксация памяти принесла только неудачи.

У меня был замечательный дед, Василий Иванович Улин (1907—1980), партийно-хозяйственный работник, великий человек и страстный любитель жизни. Но даже 100 лучших на свете дедушек никогда не заменят 1 отца. И потому всю жизнь, сколько себя помню, я тянулся к мужчинам отцовского возраста.

К сожалению, в Уфе таковых находилось мало; (мой старший друг, математик Эрнст Гергардович Нейфельд (1932—2008) служит exceptio confirmat regulam). Но в чем-то повезло и мне; я учился в Ленинграде, на том же матмех факультете ЛГУ, где в 40-50-х училась моя мама Гэта Васильевна Улина (1930—2001), доцент Башкирского госуниверситета. Жил там 8 счастливых лет (5 студентом +3 аспирантом) в 1976—1984, и меня окружали замечательные мужчины, каждого из которых мне хотелось бы видеть отцом… а кое-кто мог стать моим тестем.

Упомяну лишь нескольких, самых главных.

Познакомился я с этими людьми в переломный период – летом 1973, на пороге 14 лет, когда мама привезла меня в город своего довоенного детства и счастливой послевоенной юности. Ставший потом городом моей молодости (хоть и не чрезмерно счастливой) и городом моей жизни.

Перечислю их по алфавиту, не имея желания назначать приоритеты.

Игорь Николаевич Максимов – бывший Соловецкий юнга, бывший боцман Черноморского флота, ветеран ВОВ, кандидат химических наук, муж маминой сокурсницы Елены Александровны Быковой и отец моей одногруппницы Миланы, в которую я был влюблен целых 3 класса средней школы, 8-9-10 (узнав ее году в 1960, еще не научившись говорить, и возобновив знакомство в 74-м). Игорь Николаевич, колоритнейший человек, оказал на меня наибольшее из «отцовских» влияний. Он открыл мне Высоцкого (каюсь, но в нужное время и я пережил короткий период подросткового увлечения) и повторял, что «Сентиментальный боксер» – не «Песня о буревестнике» с точки зрения запоминаемости. С ним за столом я выпил первую рюмку водки. Его дом был мне даже не вторым, а 1-м домом весь ленинградский период жизни: не только годы учебы, но и последующие 10 лет моего неудачного «ленинградского» брака. В позднейшие времена, я посвятил памяти Игоря Николаевича один из своих рассказов, фабула которого была поведана им.

Борис Иванович Рылов (с ударением на 2-й слог) – главный инженер «Ленэнерго», статный красавец, рядом с которым Шаляпин показался бы кривоногим колхозником, рожденным на гумне. Он был мужем маминой одноклассницы, ученого-востоковеда башкирки Риммы Гатовны Бикмухаметовой, решившей вопрос семейной жизни в аспирантуре. Борис Иванович – поработавший на Кубе и никогда не упускавший возможность ласково сказать «муча грациас» – без сомнения, оказался самым харизматическим человеком из всех, кого я знал. Когда я бывал у них в гостях и хозяину дома приходилось поднять трубку телефона, он говорил коротко: «да, РылОв» – и у меня замирало сердце от сознания, сколь близко я знаком с мужчиной, привыкшим нести ответственность за свои слова. Он рассказывал, как при ремонте в здании «Ленэнерго» (на закругленном углу начала Невского проспекта, где каждый год с 1 по 9 мая во все 5 этажей висело полотнище с портретом Леонида Ильича Брежнева перед 5-ю микрофонами) в одном из кабинетов на шкафу была обнаружена разлитая ртуть: медленным отравлением сводили счеты с каким-то начальником. Ярким впечатлением жизни самого Бориса Ивановича осталась поездка в Уфу и застолье с моим дедом, который (подобно Игорю Николаевичу относительно меня) научил его наслаждаться водкой – вынутой из холодильника, холодной и запотевшей, с закуской из рыжиков в сметане… С долей тоски отмечу, что у меня имелась возможность породниться с замечательным человеком, поскольку его старшая дочь Анна (упомянутая во многих мемуарах), обладавшая знойной красотой мулатки, мне сильно нравилась в школьно-студенческие времена. Сказав очередное «увы», признаюсь, что этот шанс – вероятно, лучший в жизни! – я упустил… как и почти все другие.

Лев Васильевич Симбирцев – оператор-документалист, чей отец, тоже кинооператор, Василий Иванович (не путать с моим дедом!), считается одним из создателей Узбекского кино. Он был с детства дружен с Еленой Александровной, естественным образом стал другом Игоря Николаевича (узнав обоих, я шутил, что при перемене отчеств они стали бы полными тезками Толстого и Курчатова), познакомились мы в 1973, потом встречались у Максимовых во всякий его приезд из Ташкента. Лев побывал везде, где только можно, видел и знал всё, его кусали все животные, кроме льва (кажется, даже медведь!), но самыми страшными считал укусы кошачьи. Рассказы Симбирцева – основанные на фактах и приправленные тонким вымыслом, без которого устный жанр умирает – я мог слушать бесконечно. А году в 1982 – кажется, на свадьбе Миланы (которая к тому времени перешла из разряда любовей на высоту подруг детства) мы развлекались втроем. После ухода чужих мы закрылись в столовой, прикончили бутылку коньяка (не помню, какую по счету за тот вечер), высыпали из коробки остатки шоколадного «Ассорти» и заполнили ячейки чаем. Лев разливал заварку, Игорь Николаевич добавлял кипятка, а я – самый трезвый – контролировал прецизионный процесс.

Прерывая список, покаюсь. Точнее, признаюсь: из последних 3 абзацев читатель сделает вывод, что все главные воспоминания прежней жизни связаны у меня с выпивками. Разубеждать не стану; непьющий мужчина видится мне такой же досадной ошибкой природы, как некрасящаяся женщина.

Правда, автор уже 2 года сам себе видится именно ошибкой… Но уходить в грусть не хочется, в жизни и так осталось мало веселья.

Выскажу лишь одно своих из глубоко прочувствованных мнений:

в России пьянство – не порок, а способ выживания.

К теме я вернусь, пока продолжу.

Денис Артемьевич Владимиров как человек, реально вошедший в мою жизнь, может быть упомянут в том же списке 1973 года, но внутренняя связь с ним является более глубокой.

Его имя с детских лет было атрибутом моего бытия.

Мы дружили с Владимировым всю жизнь. Точнее, целых 2 наложившихся жизни: от начала моей до конца его.

3

Трудно писать словами портрет героя, который автору ближе собственного отражения в зеркале. Попытаюсь нарисовать так, чтобы все увидели его моими глазами.

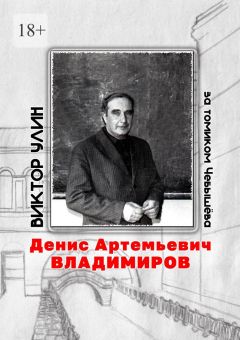

К сожалению, ни одной фотографии Дениса Артемьевича у меня нет. Не просто не сохранилось – не было никогда. Сработал извечный принцип, по которому мы пренебрегаем физической памятью близких людей. Близких настолько, что они начинают казаться неотделимой частью и не требуют фиксации образа… пока не наступает время, когда становится некого фиксировать.

Единственное фото, помещенное на обложку этой книги, взято из старого университетского поста. Мой старший друг – моложе меня нынешнего – стоит там со своей привычной улыбкой, как живой. Правда, пришлось убрать с доски дифференциальное уравнение в частных производных, не имеющее отношения к его научной специализации.

Я знал Владимирова и более молодым и достаточно пожилым. Будучи художником – не только художником слова, но и живописцем, графиком, фотографом… – всю жизнь я привык находить что-то общее в людях, меня волнующих. Причем как внутренне, так и внешне. Определив ассоциацию – даже не ассоциацию, а имманентную связь – я ощущаю, как личности, соединенные в душе, становятся мне вдвое, втрое, вдесятеро симпатичнее, нежели были до внезапно пробившей искры.

Денис Артемьевич Владимиров у меня связан с Ростиславом Яновичем Пляттом – даром что великий актер пришелся бы ему в отцы.

Во все периоды жизни, во всех совпадающих возрастах – от довоенного «Подкидыша» до «17-ти мгновений весны» – Владимиров и Плятт имели сильное внешнее сходство. И черты лица и стиль поведения и даже манера говорить казались идентичными.

Но внешнее оставалось бы не столь существенным, не объединяй этих людей внутреннее благородство, которое невозможно было скрыть ни особым случаем, ни радикальным гримом.

Впрочем, Плятт – один из немногих известных артистов – никогда не играл людей неблагородных; равно как Владимиров умел сохранить лицо в любых ситуациях, на которые богат ученый мир.

Стоит отметить также, что любимого актера я всю жизнь считал евреем и по внешности и по врожденным качествам; лишь недавно узнал, что в самом деле по отчеству он не Янович, а Иванович, наполовину поляк и наполовину украинец.

(Как Юрия Визбора, оказавшегося не Иосифовичем, а Юзефовичем, тоже аттестовал евреем, не знав его прибалтийских корней.

Абзацы и целые фрагменты, взятые в скобки, играют здесь ту же роль, как необязательные отступления в математических учебниках, набранные петитом, то есть «мелким шрифтом».

Они не относятся непосредственно в судьбе моего героя – просто инспирированы мыслями о нем.)

А вот Денис Артемьевич Владимиров мог считаться евреем по материнской линии.

Да и вообще все русские математики ХХ века были евреями.

На этот счет я имею свое мнение.

Математика является не только гимнастикой для ума, но занятием, требующим изначального уровня интеллекта. А о каком национальном интеллекте могла идти речь в эпоху победившего пролетариата? Нет ничего странного в том, что лучшие представители потомственной русской интеллигенции, самые острые умы уничтожались, гноились в тюрьмах, губились в лагерях, ссылались, принуждались к эмиграции… да просто гибли как личности, вынужденные зарабатывать на хлеб деятельностью, достойной дрессированного животного. Выжить интеллектуально в условиях СССР могли только евреи – народ, тысячелетиями привыкший бороться за право существования и хранить свои лучшие качества хоть при фараонах, хоть при немцах, хоть при коммунистах.

(Предвижу возражение читателей, знающих меня хорошо.

Да, будучи аристократом по отцу, с маминой стороны я потомок коммунистов. И сам лучшие годы жизни провел в комсомольской деятельности.

Но дед мой Василий Иванович, профессиональный партийный работник, был деятелем не идеологическим, а хозяйственным, нужным любой власти. Позже стал кандидатом не исторических, а экономических наук.

Равно как и я, будучи заместителем секретаря комитета ВЛКСМ факультета по академической работе, делал дело главное и необходимое при любой идеологии: обеспечивал учебный процесс «снизу», заставляя лодырей учиться.

Стыдиться мне нечего, противоречий нет.)

Россия жила, пока в ней жили евреи.

Всех преподавателей математико-механического факультета ЛГУ моих времен: ярких, талантливых, влюбленных в науку – я перечислять не стану, да и не смогу; прошло 40 лет, не хочу обижать кого-то из-за потери памяти. Назову, пожалуй, трех.

Михаил Захарович Соломяк (1931—2016), сокурсник моей мамы, профессор кафедры математического анализа, представлял образец математика-энциклопедиста. Соломяк знал всё – а если оказывалось, что даже он чего-то не знает, всегда мог дать нужную ссылку. Внешний вид Михаила Захаровича всегда оставался таким, что казалось – на доске за него пишет невидимый ангел. Сын его Боря (тоже профессор), победитель международной математической олимпиады 1976 года, – утонченный, как лондонский dandy – был одним из самых уважаемых моих сокурсников.

(Позже, в уфимские времена, на математическом факультете Башкирского госуниверситета я по созвучию фамилий перенес симпатии на своего коллегу по кафедре матанализа, доцента Израиля Айзиковича Соломеща.)

Еще один мамин сокурсник (сын советского математика Исидора Павловича Натансона (1906—1964)) – Гаральд Исидорович Натансон (1930—2003), читавший нам курс математического анализа – остался идеалом университетского лектора, к которому я стремился четверть века педагогической деятельности. Лекции профессора Натансона могли быть изданы по фотографиям с доски как идеальный учебник. А неподражаемые усы Гаральда Исидоровича – заядлого курильщика и первого бриджиста Ленинграда – дали бы 100 очков вперед самому Геркулесу Поироту.

И, наконец, вспомню профессора старшего поколения – Соломона Григорьевича (Залмана Гиршевича) Михлина (1908—1990), выдающегося специалиста в области уравнений с частными производными и вычислительных методов. Ученика известнейшего математика ХХ столетия академика Владимира Ивановича Смирнова (1887—1974), доктора наук с 1935 и профессора с 1937 года, учителя Михаила Захаровича Соломяка. На кафедре математической физики, с которой выпускался автор этих строк, Михлин читал спецкурс по вариационным методам. Всякая его лекция была небольшим спектаклем. Мы забывали о способах оценки верхней границы числа обусловленности метода Галеркина, мы сидели в партере и наслаждались каждым словом, каждым жестом Соломона Григорьевича, мы пили его мягкие интонации. Маленький, добрый, сияющий от чистоты, с могучим лбом, аккуратной бородкой и подстриженными усами, он имел внешность Ленина – каким мог быть вождь мирового пролетариата, оставь кровавые дела и сделайся добрым дедушкой октябрят. На нашем курсе учился внук Соломона Григорьевича, Леня Михлин – африкански жгучий красавец.

Евреями были и многие мои сокурсники из числа тех, которых хочется вспомнить.

Например, Лёня (Леонид Соломонович) Овэс, живущий сейчас в Вашингтоне.

Или нынешний житель Филадельфии Миша Чеповецкий – миниатюрный и всегда чуть печальный «Чипа». С обоими мы вместе учились в спецгруппе английского языка.

(Теперь ясно, что судьба давала мне шанс. Что еще в студенческо-аспирантские времена мне стоило жениться на любой из миленьких близняшек Гондельсман (на одной из них – кажется, Рите – женился Боря Соломяк) и сейчас счастливо жить в Израиле, забыв слово «Россия».

Но в те времена такие вопросы меня еще не трогали. Я был поглощен учебой (которая давалась страшным трудом…) и приятными сопутствующими делами.

К последним относились комсомольская работа, написание прозы, сочинение стихов, живопись, графика, лаковая роспись, изучение архитектуры и теории музыки, посещение филармонических концертов, игра на гитаре и кларнете, собирание почтовых марок и моделей железной дороги, бальные танцы…

И, конечно, женщины, в сладостный мир которых я входил… хоть и куда медленнее, чем стоило.

Но тем не менее я ощущал общую ауру, которая вернулась сейчас памятью подсознательных впечатлений.)

Дениса Артемьевича Владимирова не один я считал одним из самых ярких преподавателей матмеха.

Например, тот же Лёня писал мне в контакте:

Дениса Артемьевича помню, но у него не учился.

На самом деле «но», рожденное контекстом диалога, имеет смысл «хотя».

И это не случайно.

Не помнить Дениса Артемьевича Владимирова, даже у него не учившись, невозможно.

Людей его уровня за всю жизнь я знал лишь нескольких, а ему подобных – ни одного. При том, что – не устаю повторять в мемуарах – общением судьба меня не обделила.

Сила его личности выражалась не в колоритной внешности, не в манере по-особенному читать лекции. Она открывалась человеку, подошедшему на достаточно близкое расстояние.

Мне выпало счастье быть в числе таких.

4

Предваряя законный вопрос: выше озвучены имена, чьи биографические детали я освежил по «википедиям» – скажу, что великим, выдающимся или просто достаточно известным математиком Д.А.Владимиров не был.

Но будучи математиком сам, выражу свою точку зрения.

ХХ век априорно не мог дать миру ни одного всерьез великого математика; наука изжила себя XIX-м.

Нет, я выразился неточно.

В позапрошлом веке она достигла достижений, аналогичных оперным сочинениям Вагнера, про которые Римский-Корсаков сказал, что гениальный немец достиг таких абсолютных высот совершенства, после которых «дальнейший прогресс невозможен без вреда для самой музыки».

Математика зиждется на триединстве составляющих:

– алгебры (выросшей из арифметики) как учения об объектах абстрактной природы на основе исчисления реальных,

– геометрии, изучающей наглядные структуры,

– математического анализа, науки о связях всех мыслимых величин.

Впоследствии от 3-х источников отпочковались специализированные дисциплины. Но каждая фундаментальная наука как способ отражения мира на основе знаний (в отличие от религии, оперирующей верой) имеет собственный срок великих открытий, по истечении которого переходит на частный уровень.

Начавшись с Архимеда, Пифагора и Фалеса, классическая математика прошла через эру Эйлера, Ньютона, и Коши и в общем закончилась на Римане, Гауссе, Вейерштрассе, Фредгольме, Минковском.

Современная математика пережила эпоху познания сущностей, сейчас она распалась на 2 направления. Это бесконечное углубление на собственной основе, решение частных задач (иногда узкоспециализированных до полной бессмыслицы) и приспосабливание (условное с точки зрения строгой теории) аппарата для использовании в областях, к ней отношения не имеющих.

Здесь мы имеем ту тенденцию, что несколько веков назад обозначил Леонардо да Винчи: в любой науке ровно столько науки, сколько в ней применяется математики.

Глобальная математизация знаний имеет основой не только строгость причинно-следственных связей.

Мы живем в эру общего инфопространства всех областей человеческой деятельности. А компьютер – который несведущие видят искусственным мозгом – умеет лишь складывать нули и единицы, и делает это с помощью программ, использующих алгоритмическую идеологию. Недаром гениальный еврей Норберт Винер – создатель науки «кибернетика», развившейся в нынешние «IT» – книгу о своей жизни назвал просто: «Я – математик».

Эра математических открытий миновала – как миновали когда-то эры великих открытий географических, биологических, химических. Творцов принципиально новых направлений не будет уже никогда. Но зато небывалую роль играют ученые, посвятившие жизнь систематизации знаний, разработке новых взглядов, выявлению общих связей между разным областями математики – деятельности, приближающей науку к жизни.

Из подобных мне приходят на ум Фихтенгольц, Канторович… наш современник Кремер.

Денис Артемьевич Владимиров еще в 1969 году (когда издание своих сочинений требовало не денег, а ума) выпустил монографию под названием «Булевы алгебры».

(Эта книга, доступная сейчас в Интернете, имелась в маминой библиотеке.)

Не буду говорить, кем был тот самый Буль (его имя обезличенно звучит в информатике) и какие алгебры (типы множеств с определенными свойствами элементов) он ввел в рассмотрение. Скажу лишь, что книга доцента Владимирова является учебником, хоть и весьма специализированным.

Выше я упомянул ряд профессоров. Денис Артемьевич был только доцентом, даже не пытался защитить докторскую диссертацию. Хотя по своему интеллектуальному уровню в сравнении с «профессорами» 21-го века он был действительным членом всех Академий мира.

(Сам я профессором бывал, даже целых 15 минут.

Когда заведующий кафедрой «ВЭГУ» – уфимской шарашкиной «академии», где мне пришлось поработать, вывесил на дверь список сотрудников, неправильно указав титулы.)

Почему он не стал писать докторскую, имея задатки?

Об этом попытаюсь сказать в следующих главах.

Здесь отмечу парадоксальность личности своего героя: он был, пожалуй, самым русским человеком из всех известных мне евреев.

Именно русским евреем, имея черты обеих великих наций.

Еврейство его – с годами проявлявшееся сильнее – выражалось в качествах, которые видел Ремарк, вкладывая в уста своих героев слова о том, что «еврей рождается старым».

Денис Артемьевич в молодости был красив, как Ростислав Плятт; я видел его на маминых, ныне утерянных фотографиях. Но и на них он выглядел слегка уставшим от жизни.

Когда я познакомился с ним, он был старым и по образу поведения.

Несмотря на непрерывные заботы жены Валентины Борисовны (его бывшей студентки, имевшей внешность актрисы Евгении Дмитриевой из фильма «Заза»), ходил всегда черт те в чем.

Однажды зимой мы с мамой встретили Дениса Артемьевича на улице. Впервые увидев старого друга в новые времена одетым по холодному сезону, она пришла в ужас:

– Боже мой! Денис! Что у тебя на голове?!

– Это шапка,

– спокойно ответил доцент Владимиров так, будто кто-то мог предположить, что на голову он надел валенок.

И улыбнулся своей привычной улыбкой, точь-в-точь такой, как на обложке:

– Она называлась «гоголь», мне не нравилась. Я ее перешил.

Мама молчала; даже мой великий дед (вырезавший для удобства языки у новых кожаных ботинок) не поднимался до высот превращения классической шапки в нечто среднее между феской из каракуля и прошлогодним вороньим гнездом.

– …Вот и Ляля ругается – говорит, я не знаю на кого похож. А мне так удобно, понимаешь?

Этот довод был главным.

Стиль поведения Дениса Владимировича являлся не эпатажем, а оптимальным образом жизни.

На работе он часто появлялся в какой-нибудь уютной вязаной кофте на пуговицах – ума не приложу, как фотограф сумел уловить Дениса Артемьевича в костюме. Из аудитории выходил в таком виде, будто не читал лекцию о знакопеременных числовых рядах, а работал на фабрике, прессующей мел из порошка; даже нос его бывал белым.

(Попутно отмечу, в своей шапке доцент Владимиров напоминал автора «Исповеди» (по портрету из Шотландской национальной галереи, в меховом горшке на умной голове) – даром что Руссо звали Иваном Яковлевичем, а Денисом был другой мыслитель, Дидерот.)

Говорил он, мягко картавя и не заботясь, всё ли понимают слушатели.

Любил вздохнуть и посетовать, ненавязчиво побрюзжать, в поздние годы – лечиться от болезней, какие были и каких не было.

Во время застольной беседы утихомиривал жену – веселую и болтливую – программной фразой, всегда одной и той же:

– Ляля! Не галди!

И делал это с таким выражением, будто вокруг работали отбойные молотки.

(А мне ужасно нравилась нетрадиционное сокращение имени, которое использовал Денис Артемьевич.)

Впрочем, усталость от жизни была объяснима, о чем я тоже напишу.

И в то же время мой старший друг был одним из самых светлых людей, кого довелось знать. Оказавшись рядом, мне не хотелось покидать его теплое поле.

А относительно русскости скажу, что при словах «классический русский барин» я всегда вижу перед собой Дениса Артемьевича Владимирова.

Причем не только из-за того, что по отцу ему досталась замечательная фамилия – простая звучная, одна из самых благородных.

Хотя, увы, счастья быть барином ему не выпало – равно как автору этой книги.