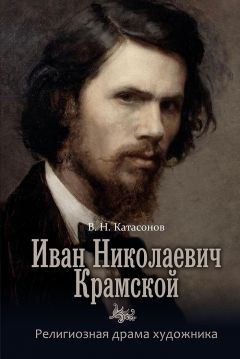

Текст книги "Иван Николаевич Крамской. Религиозная драма художника"

Автор книги: Владимир Катасонов

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

«Галлюцинация»

Был ли Крамской верующим человеком?.. Когда смотришь на его замечательную картину «Христос в пустыне», то отрешиться от сомнения невозможно.

Имя Христос дает нам нить понимания: это Иисус Христос, погруженный в трагические размышления о судьбе человека в мире, о господстве зла, о предательстве книжников и фарисеев, о грядущей личной трагедии. Своей реалистичностью картина естественно апеллирует и к современности: если бы Христос пришел сегодня опять, разве бы изменилась его судьба в нашем мире?.. Но представим, что не было бы названия «Христос в пустыне». Соединялся ли бы у нас запечатленный Крамским образ с личностью Христа? Совсем не обязательно. В особенности потому, что мы имеем иконописную традицию изображения Спасителя.

И. Крамской. Христос в пустыне.

Картина соотносится с евангельским рассказом о 40-дневном посте Иисуса Христа и об искушении Его в пустыне дьяволом. Но у Крамского всего этого нет. Перед нами просто мыслитель, хотя и мучающийся вопросами о судьбе человека, о его трагическом существовании, о разнузданности зла в мире, о греховности и неверии людей в возможность другой жизни… И этот мыслитель (Христос Крамского), со всей присущей его образу драматичностью, готов на подвиг. Вот только на какой? Христос Евангелия готов на подвиг искупления грехов человечества. Он – Сын Божий, и Ему по плечу такая задача, как ни смертельно тяжела она для Его человеческой природы. А на какой подвиг готов Христос Крамского?.. Мы видим в Нем не Богочеловека, а обычного человека, глубокого мыслителя, болеющего за человечество, все существо Которого сосредоточено на одной мысли: как помочь людям, как победить зло?.. Но Он – только человек, Он скорее просто Иисус, чем Христос, т. е. чем «Помазанник»… И даже если Он отдаст свою жизнь ради спасения всех людей, то разве что-то изменится на земле?.. При всей нравственной высоте художественного образа какая-то дребезжащая нота безнадежности неотделима от картины Крамского. Эта двусмысленность, эта смесь благородства, героизма, решимости и… маловерия создает неустранимый диссонанс. То, что Крамской данный диссонанс видел, было основой его личной неудовлетворенности картиной.

Искушения Христа в пустыне. Фреска монастыря Дионисиат, Афон

Впервые полотно было представлено публике на II выставке Товарищества передвижных художественных выставок в декабре 1872 года, в Петербурге. Картина сразу же породила острые дискуссии по поводу ее смысла. Крамской пишет об этом своему ученику Ф. А. Васильеву: «Картина моя расколола зрителей на огромное число разноречивых мнений. По правде сказать, нет трех человек согласных между собой. И странно, только теперь как будто даже сами зрители начинают отдавать отчет себе, что это такое. С начала выставки зрители как будто не замечали ее, она такая серенькая, но чем дальше, тем больше, и только к концу выставки у картины толпа горячится, разговаривает, жестикулирует; есть приятели, которые озлились решительно, и, знаете, – даже до помешательства. Ей-<огу, не преувеличиваю. Что их так тревожит – не знаю, но думаю, что лично я для них предмет особенно ненавистный»[19]19

И. Н. Крамской – Ф. А. Васильеву. 10 октября 1872 // Переписка И. Н. Крамского. Т. 2… С. 169–170.

[Закрыть].

Л. Н. Толстой говорил, что «это лучший Христос, которого я знаю». Другие порицали картину, видя на ней просто разночинца-нигилиста. Секретарь Академии П. Ф. Исеев привел на выставку министра внутренних дел А. Е. Тимашева и пожаловался ему, что картина будет сеять ереси в народе. Министр сказал, что «ему в голову не вмещается идея о таком убитом Христе». Но в то же время, Императорская Академия художеств предложила Крамскому звание профессора за эту работу и хотела купить ее, однако художник отказался и от того, и от другого предложения. В конце концов, картина была куплена Третьяковым за 6000 рублей – беспримерная сумма для своего времени. Это, конечно, также не прошло незамеченным. Помимо богословия и идеологии, в дело вмешалась зависть. В 1878 году «Христос в пустыне» в числе других картин Третьяковской галереи был выставлен в Российском павильоне на Всемирной выставке в Париже, и Крамской получил за полотно медаль. Казалось бы, художник должен быть доволен. «Я был свидетелем такого впечатления, – писал он еще после первого представления картины, – которое может удовлетворить самого гордого и самолюбивого человека, – одним словом, результат сверх моего ожидания. Вперед!..» Но Иван Николаевич не принадлежал к тем, кого бы мог удовлетворить только внешний успех. Слишком много художнической совести было у этого русского разночинца…

Образ Христа Крамской силился осмыслить уже давно. Этот образ постоянно присутствовал в сознании живописца. Репин рассказывает в своих воспоминаниях о первом посещении им квартиры Крамского, – тогда, сразу речь зашла о Христе! «Начав понемногу о Христе, по поводу образа, он уже не переставал говорить о нем весь этот вечер. Сначала я плохо понимал его, мне очень странным казался тон, которым он начал говорить о Христе: он говорил о нем как о близком человеке. Но потом мне вдруг стала ясно и живо представляться эта глубокая драма на земле, эта действительная жизнь для других. “Да-да, конечно, – думал я, – ведь это было полное воплощение Бога на земле”. И далее я был совершенно поражен этим живым воспроизведением душевной жизни Христа. И, казалось, в жизнь свою я ничего интереснее этого не слыхал. Особенно искушение в пустыне. Он представил борьбу Христа с темными сторонами человеческой натуры. “Искушение сидело в Нем самом, – говорил Крамской, возвышая голос. – Все, что Ты видишь там, вдали, все эти великолепные города, – говорил ему голос человеческих страстей, – все можешь Ты завоевать, покорить, и все это будет Твое и станет трепетать при Твоем имени. У Тебя есть все данные овладеть всем и быть здесь всемогущим владыкой… – произнес он таинственно. – А Ты, Сын Божий, Ты веришь этому? Испытай! Ты голоден теперь; скажи камням этим – и они превратятся в хлебы; Всемогущий Отец сделает это для Тебя. Если Он послал Тебя для великого подвига на земле, то, конечно, за Тобой невидимо следят ангелы, и Ты смело можешь броситься с колокольни, они Тебя подхватят на руки. Испытай-ка”!»[20]20

Репин И. Е. Указ. соч. С. 179.

[Закрыть] Молодого Репина особенно задела мысль, что все это применимо и к жизни любого человека. «Это искушение жизни, – продолжал он, – очень часто повторяется то в большей, то в меньшей мере и с обыкновенными людьми, на самых разнообразных поприщах. Почти каждому из нас приходится разрешать роковой вопрос – служить Богу или мамоне. Христос до такой степени отрекался от личных привязанностей и от всех земных благ, что, вы знаете, когда родная мать пришла однажды искать его, он сказал: “У меня нет матери, у меня нет братьев”»[21]21

И. Н. Крамской – Ф. А. Васильеву. 10 октября 1872 // Переписка И. Н. Крамского. Т. 2… С. 179–180.

[Закрыть].

В письме к Ф. А. Васильеву в октябре 1872 года, когда он «кончил или почти кончил “Христа”», Крамской пишет о своей картине: «Во время работы за ним я много думал, молился и страдал (будемте уж говорить высоким слогом). Бывало, вечерком уйдешь гулять и долго по полям бродишь, до ужаса дойдешь, и вот видишь фигуру, статую. На утре, усталый, измученный, исстрадавшийся, сидит один между камнями, печальными, холодными камнями; руки судорожно и крепко, крепко сжаты, пальцы впились, ноги поранены, и голова опущена. Крепко задумался, давно молчит, так давно, что губы как будто запеклись, глаза не замечают предметов, и только время от времени брови шевелятся, повинуясь законам мускульного движения. Ничего он не чувствует, что холодно немножко, не чувствует, что у него все члены уже как будто окоченели от продолжительного и неподвижного сидения <…> И он все думает и думает. Страшно станет. Сколько раз плакал я перед этой фигурой! Ну что ж после этого? Разве можно это написать? И Вы спрашиваете себя, и справедливо спрашиваете: могу ли я написать Христа? Нет, дорогой мой, не могу и не мог написать, а все-таки писал, и все писал до той поры, пока не вставил в раму, до тех пор писал, пока его и другие не увидели, – словом, совершил, быть может, профанацию, но не мог не писать. Должен был написать. Уж как хотите, не мог я обойтись без этого.

Ф. А. Васильев. Автопорт

Я могу сказать, что я писал его слезами и кровью. Но, вероятно, как слезы мои, так и кровь, должно быть, были не совсем доброкачественны, потому что мне иногда то кажется, что это как будто и похоже на ту фигуру, которую я по ночам видел, то вдруг никакого сходства. Словом, грустное сознание, что мне нет другого удела, как изображать самые тривиальные портреты, с самых обыденных личностей, – это не ложное смирение, а Вы понимаете, и, надеюсь, поймете как я это говорю»[22]22

И. Н. Крамской – Ф. А. Васильеву. 10 октября 1872 // Переписка И. Н. Крамского. Т. 2…С. 90–91. – [Курсив мой. – В. К.].

[Закрыть].

Удивительное признание, раскрывающее нам ту внутреннюю «кухню», на которой готовятся «яства» искусства. Как это сложно – написать то, что и задумано мной самим, и, казалось бы, в моей полной воле, но, однако, живет своей собственной жизнью! Тем не менее, подобное признание – отнюдь не сенсация в истории искусства. Множество художников оставили нам красноречивые свидетельства о том, что прежде, чем начать писать картину, они имели некие видения. Так, Вакенродер передает рассказ Рафаэля о том, как тому удалось создать знаменитый образ Мадонны. Рафаэль уже с раннего детства испытывал особую близость к Деве Марии и мечтал воплотить Ее в живописи. Он много молился, желая как бы приблизиться к святому образу, но чувствовал все время, что еще не готов к написанию картины. «И так душа его томилась в постоянном беспокойстве; черты Пресвятой Девы порой лишь мелькали перед ним, и его смутное предчувствие никак не могло вылиться в ясную, отчетливую картину. Наконец, не в силах более себя сдерживать, трепетной рукой он стал писать образ Пресвятой Девы; и во время работы все более и более воспламенялось его сердце. Однажды ночью, когда он, как бывало уже не раз, во сне молился Пресвятой Деве, он вдруг пробудился со стесненным сердцем. В ночной тьме его взгляд был привлечен сияньем на стене, как раз насупротив его ложа, и когда он вгляделся, то увидел, что это светится нежнейшим светом его незавершенное изображение Мадонны, висящее на стене, и что оно стало совершенно законченной и исполненной жизни картиной. Божественность ее лица так поразила его, что он разразился светлыми слезами. Она смотрела на него взглядом, неописуемо трогающим душу, и, казалось, вот-вот шевельнется; и ему почудилось, что она точно шевельнулась. Более всего изумило его, что это был как раз тот самый образ, которого он все время искал, хотя до сих пор имел о нем всего лишь смутное и неясное предчувствие. Рафаэль не помнит, как снова овладел им сон. На следующее утро он проснулся как бы вновь рожденным на свет; видение навеки четко запечатлелось в его душе, и теперь ему удавалось всегда изображать Матерь Божию такой, какою Она виделась его внутреннему взору, и сам он с тех пор смотрел на собственные картины с благоговением»[23]23

Вакенродер В.-Г. Фантазии об искусстве. – М.: «Искусство», 1977. – С. 31. – [Курсив мой. – В. К.].

[Закрыть].

Священник Павел Флоренский, посвятивший немало страниц философии и богословию живописи, пишет в «Иконостасе»: «Всякая живопись имеет целью вывести зрителя за предел чувственно воспринимаемых красок и холста в некоторую реальность, и тогда живописное произведение разделяет со всеми символами вообще основную их онтологическую характеристику – быть тем, что они символизируют. А если своей цели живописец не достиг, вообще ли или применительно к данному зрителю, и произведение никуда за самого себя не выводит, то не может быть и речи о нем как о произведении художества; тогда мы говорим о мазне, о неудаче и т. п.»[24]24

Флоренский Павел, свящ. Сочинения в четырех томах. Том 2. – М.: «Мысль», 1996. – С. 444.

[Закрыть]

Священник Павел Флоренский

«Живописное произведение выводит за свои пределы…» В богословии православной иконописи такое понимание символичности изображения, соотнесения его с первообразом, с сущностями невидимого мира имеет онтологическое значение. Но искусство всегда символично, произведение искусства, творение художника всегда приглашает нас к погружению в другой мир – мир, наполненный смыслом и значением. Даже если речь идет о так называемом реалистическом искусстве, по обывательскому пониманию, изображающем все «как в жизни». Но обычная жизнь со своей суетой и поверхностностью не позволяет нам, как правило, видеть истинные, глубинные смыслы происходящего. Своим произведением художник как бы ставит перед нами лупу, через которую мы рассматриваем действительность, открывает зрителям истинную реальность происходящего[25]25

См. мои статьи: Катасонов В. Н. К вопросу об онтологии культурных ценностей. Часть I // Культурное наследие России. – № 3. – 2017. – С. 3–16; Катасонов В. Н. К вопросу об онтологии культурных ценностей. Часть II. Проблема наследования культурных ценностей // Культурное наследие России. – № 4. – 2017. – С. 3–11.

[Закрыть]… Это касается любого живописного произведения – портрета, пейзажа, натюрморта, анималистики и т. д. Но тем более загадочно тогда, когда художник рисует нечто воображаемое. Что за реальность открывает он нам? Каков ее смысл? Как связан он с этой реальностью? Именно поэтому так важны для исследователя рассказы авторов о своих видениях, предшествовавших созданию картин.

Поэтому так интересен рассказ Крамского Васильеву о той «фигуре», «статуе», которая преподносилась художнику, когда тот настойчиво пытался осознать, что же в действительности хочет нарисовать. И почему он заявляет, что «совершил, быть может, профанацию»?.. Почему утверждает, что не может написать Христа?.. При всей своей нецерковности Крамской был, конечно, верующим человеком. И его отношение к искусству вообще, а к живописи особенно, никогда не было чисто эстетским, хотя как профессионал своего дела он постоянно обсуждал, критиковал и преподавал технику художественного мастерства. Помимо техники его всегда интересовал смысл художественного произведения, его философское и нравственное значение. В 1875 году Крамской писал Репину: «Вы теперь уже не ищете смысла и значения, а если иногда поймаете себя на этом, то смеетесь. Хотя я это понимаю как возможное и естественное, только не во всех и не всегда, т. е. не как общее правило. Стараться о смысле, искать значения – значит насиловать себя, вернейшая дорога не получить ни того, ни другого, надо, чтобы это лежало натуральным пластом в самой натуре. Надо, чтобы эта нота звучала естественно, не намеренно, органически, оно так, и баста! Не могу иначе. Мир для меня так окрашен; причем же тут рассуждения? Я утверждаю, что это в славянской натуре. Я утверждаю, что в искусстве русском черта эта проявилась гораздо раньше, чем было выдумано направление. И когда оно натурально (а оно натурально), оно неотразимо, роковым образом разовьется. Хотите ли Вы этого или не хотите, а оно будет так, так должно быть. Хотя бы весь свет твердил иначе!»[26]26

И. Н. Крамской – И. Е. Репину. 16 мая 1875 // Переписка И. Н. Крамского. Т. 2… С.334.

[Закрыть] И далее в письме: «Вы видите, дорогой Илья Ефимович, что я все тот же наивный человек, все еще о Боге помышляю и признаю – еще нужно молиться. Я понимаю, что я очень отстал от века…»[27]27

Там же. С. 337.

[Закрыть]

Картина «Христос в пустыне» была для Крамского не просто приложением его мастерства и художественного опыта, но значимым жизненным событием, встречей с идеалом – идеалом смутно предчувствуемым, одновременно влекущим и скрывающимся… Таково художественное творчество: в своих лучших произведениях автор всегда совершает не только акт творчества, но и акт самопознания, открывая нередко в себе то, чего не мог даже предположить. Это самопознание художника есть одновременно и самопознание общества, к которому он принадлежит, и познание духа времени – оно не субъективно, но выражает глубинные интенции современной ему жизни. «Христос в пустыне» был именно таким произведением, почему Крамской, с его сознательным аналитическим пафосом, постоянно возвращался к картине в своей переписке, желая лучше уяснить самому себе, что же он все-таки создал… В этом смысле, наряду с вышеприведенным письмом к Васильеву, необыкновенно значимо письмо к писателю В. М. Гаршину «Художников существуют две категории, – пишет Крамской, – редко встречающихся в чистом типе, но все же до некоторой степени различных. Одни – объективные, так сказать, наблюдающие жизненные явления и их воспроизводящие добросовестно, точно; другие – субъективные. Эти последние формулируют свои симпатии и антипатии, крепко осевшие на дно человеческого сердца, под впечатлениями жизни и опыта. Вы видите, что это из прописей даже, но это ничего. Я, вероятно, принадлежу к последним. Под влиянием ряда впечатлений, у меня осело очень тяжелое ощущение от жизни. Я вижу ясно, что есть один момент в жизни каждого человека, мало-мальски созданного по образу и подобию Божию, когда на него находит раздумье – пойти ли направо, или налево?.. Мы все знаем, чем обыкновенно кончается подобное колебание. Расширяя дальше мысль, охватывая человечество вообще, я, по собственному опыту, по моему маленькому оригиналу, и только по нему одному, могу догадываться о той страшной драме, какая разыгрывалась во время исторических кризисов. И вот, у меня является страшная потребность рассказать другим то, что я думаю. Но как рассказать? Чем, каким способом я могу быть понят? По свойству натуры, язык иероглифа для меня доступнее всего. И вот я однажды, когда особенно был этим занят, гуляя, работая, лежа и проч, и проч., вдруг увидал фигуру, сидящую в глубоком раздумье. Я очень осторожно начал всматриваться, ходил около нее, и во все время моего наблюдения, очень долгого, она не пошевелилась, меня не замечала. Его дума была так серьезна и глубока, что я заставал его постоянно в одном положении. Он сел так, когда солнце было еще перед ним, сел усталый, измученный, сначала он проводил глазами солнце, затем не заметил ночи и на заре уже, когда солнце должно подняться сзади его, он все продолжал сидеть неподвижно. И нельзя сказать, что он вовсе был нечувствителен к ощущениям: нет, он, под влиянием наступившего утреннего холода, инстинктивно прижал локти ближе к телу, и только, впрочем; губы его как бы засохли, слиплись от долгого молчания, и только глаза выдавали внутреннюю работу, хотя ничего не видели, да брови изредка ходили – то подымется одна, то другая. Мне стало ясно, что он занят важным для него вопросом, настолько важным, что к страшной физической усталости он нечувствителен. Он точно постарел на 10 лет, но все же я догадывался, что это такого рода характер, который, имея силу все сокрушить, одаренный талантами покорить себе весь мир, решается не сделать того, куда влекут его животные наклонности. И я был уверен, потому что я его видел, что, чтобы он ни решил, он не может упасть. Кто это был? Я не знаю. По всей вероятности, это была галлюцинация; я в действительности, надо думать, не видал его. Мне казалось, что это всего лучше подходит к тому, что мне хотелось рассказать. Тут мне даже ничего не нужно было придумывать, я только старался скопировать. И когда кончил, то дал ему дерзкое название. Но если бы я мог в то время, когда его наблюдал, написать его, Христос ли это? Не знаю. Да и кто скажет, какой он был? Напав случайно на этого человека, всмотревшись в него, я до такой степени почувствовал успокоение, что вопрос личный для меня был решен. Я уже знал и дальше: я знал, чем это кончится. И меня нисколько не пугала та развязка, которая его ожидает. Я нахожу уже это естественным, фатальным даже. Да даже лучше, что оно так кончилось, потому что вообразите торжество: его все признают, слушают, Он победил – да разве-ж это не было бы в тысячу раз хуже? Разве могли бы открыться для человечества те перспективы, которыми мы полны – которые дают колоссальную силу людям стремиться вперед? Я знаю только, что утром, с восходом солнца, человек этот исчез. И я отделался от постоянного его преследования. // Итак, это не Христос. То есть, я не знаю, кто это. Это есть выражение моих личных мыслей. Какой момент? Переходный. Что за этим следует? Продолжение в следующей книге. // Извините, что я наговорил много и ничего ясного»[28]28

К В. М. Гаршину. 16 февраля 1878 // Иван Николаевич Крамской. Его жизнь, переписка и художественно-критические статьи. 1837–1887. – СПб.: Типография А. С. Суворина, 1888. – С. 381–382. – [Курсив мой. – В. К.].

[Закрыть].

Любопытный документ. Прежде всего, поражает весомость, сила и осязаемость, так сказать, видения. Крамской «ходит вокруг» этой фигуры, она «не замечает» его. Художник наблюдает фигуру на закате, потом при раннем рассвете; разглядывает ее, видит руки, губы, лицо, брови… Что это было? Привидение?.. Для нашего «постсекулярного», но во многом еще позитивистского времени, странно говорить о действительности этой фигуры. Позитивизму причастен и сам Крамской: «Кто это был? Я не знаю. По всей вероятности, это была галлюцинация; я в действительности, надо думать, не видал его». Но поразительна значимость видения для художника! Оно «преследует» Крамского, преследует до тех пор, пока он наконец не «отделался» от него. «Напав случайно на этого человека, всмотревшись в него, я до такой степени почувствовал успокоение, что вопрос личный для меня был решен». Крамской знает, «чем все это кончится». Он связывает явившуюся ему фигуру со Христом и драмой Его земной жизни. Желание рассказать «о той страшной драме, какая разыгрывалась во время исторических кризисов», желание, порожденное тяжелым личным опытом, находит свое выражение в «видении». Казалось бы, все решено.

Однако, «это не Христос. То есть, я не знаю, кто это». И почему Крамской считает свое название картины «дерзким»? Только ли потому, что трудно сказать, «какой Он был»?.. Ясно одно: тот образ Христа, который создает Крамской на картине, не удовлетворяет его самого. Да, художнику было видение, да, он после этого «почувствовал успокоение», и…

И, тем не менее, «это не Христос. То есть, я не знаю, кто это»!..

Христос Крамского двоится. Тот вопрос, о котором художник говорит в начале своего письма: «пойти ли направо, или налево», – в общем, очевиден. Тяжелый опыт жизни – опыт зла, разлитого в мире, – предполагает два варианта решения. Один – насильственное устранение зла, второй – нравственная проповедь. Обсуждение первого пути – идеи революции, ниспровержения несправедливого общественного строя, социализма, – кипят и бурлят в жизни демократической интеллигенции России 1860-70-х годов. «Рахметовские» идеалы разночинцев (1863), подпольные революционные организации, покушение Д. Каракозова на императора Александра II (1866), убийство студента И. Иванова «нечаевцами» (1869), «Колокол» А. И. Герцена, анархические учения М. Штирнера и М. А Бакунина, – вот фон и атмосфера современной Крамскому общественной жизни, которую он осмысляет, делает грустные выводы; и только боязнь цензуры не позволяет художнику пространно рассуждать об этом в письмах.

Второй путь – путь нравственной проповеди. Здесь Евангелие и сам образ Христа предлагали идеал для ищущих людей. Именно на этом идеале, как ему кажется, и сосредотачивается Крамской. Но необходимо подчеркнуть, что делает это Иван Николаевич лишь в меру собственного понимания евангельского образа – так же, как и многие его товарищи, друзья и знакомые, обращавшиеся к данной проблематике: Н. Н. Ге, В. Д. Поленов, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой и т. д. Для Крамского Христос, в первую очередь, – не Искупитель и Основатель Церкви, а именно (и всего лишь) Учитель нравственности. Крамской, как и многие представители интеллигенции его времени, хотя и был крещен в Православной Церкви, далеко отошел от духовной жизни в понимании этой Церкви. Веяния времени, дух секуляризации, грехи самой Православной Церкви России, связанной с государственной властью, западные властители дум, которых так внимательно читали в России (об этом речь будет ниже), – все это оторвало от Церкви целые поколения русских интеллигентных людей, толкнув их к нравственным блужданиям. Диапазон этих трагических жизненных устремлений велик: от анархизма и революционного терроризма до опрощенного народничества и религиозного сектантства.

Кто-то, как Крамской, выбирал в качестве идеала Христа – но то был не Христос Церкви, а Христос, вычитанный в Евангелии через очки позитивистского мировоззрения, протестантской критики, анархистских течений. От некоторых подобных интерпретаций Христа просто оторопь берет!.. Какие экстравагантные мнения был способен высказать Крамской, показывает, в частности, его дискуссия с Репиным в начале 1874 года. Автор «Христа в пустыне» пишет: «Мой Бог – Христос, величайший из атеистов, человек, который уничтожил Бога во вселенной и поместил его в самый центр человеческого духа, и идет умирать спокойно за это»[29]29

И. Н. Крамской – И. Е. Репину. 6 января 1874 // Переписка И. Н. Крамского… Т. 2. С.285.

[Закрыть]. В ответном письме Репин высказывает несогласие: «Христос не был атеист; это для него мелковато»[30]30

И. Е. Репин – И. Н. Крамскому. 30 января 1874 // Там же. С. 287.

[Закрыть]. Крамской продолжает настаивать на своем: «А ведь Христос все-таки атеист, как Вам угодно. Вы говорите: это для него мелковато. Значит, Вы недостаточно цените атеистов, настоящих, высоких. Если принимать атеизм в его ходячей и обыкновенной форме, то, разумеется, – Вы правы, но ведь что такое настоящий атеист? Это человек, черпающий силу только в самом себе. И если у Христа есть ссылки на “пославшего его”, то это только восточные цветы красноречия; посмотрите, как он запанибрата обходится с Богом – он всюду отождествляет себя с Ним. А ведь он не больше как человек – человек! Мало Вам этого?»

Вообще-то, было бы достаточно… Но не для идеолога, каким стремился быть Крамской. Он продолжает отстаивать атеизм: «Атеизм, как я понимаю (а может быть, это только мое личное измышление), есть последняя, высшая ступень развития религиозного чувства, и посмотрите – в истории человечества, у величайших умов есть неудержимое стремление сделаться, стать богами, но все как-то выходило как будто не совсем натурально, были отступления, колебания, и только миф о Прометее ярко выделяется на этом фоне, но и тут нет победы и торжества; тогда как для Христа нет сомнения, что он Бог. Это огромная разница…»[31]31

И. Н. Крамской – И. Е. Репину. 30 января 1874 // Там же. С. 289.

[Закрыть]. В письме нет прямой ссылки на анархистов, но чувствуется, что бакунинская проповедь атеизма не обошла Крамского стороной[32]32

См., например: Бакунин М. А. Анархия и порядок (Сборник). Public Domain. – М., 2004.

[Закрыть]…

Здесь же Крамской дает свое – магическое, а не христианское – понимание молитвы: «Вы скажете – он молился! Еще бы – это и необходимо. Его молитва – стихийное состояние человеческого духа в трагические моменты. Это самоуглубление, беседа Бога с самим собой. Недаром хорошие люди говорили, что молитва творит чудеса. Молитвенное состояние – это одна из самых таинственных лабораторий в человеке. Когда горы несправедливостей, эгоизма, тупости и зверства людского опрокидываются на благороднейшие побуждения наши, человеческий дух как бы стихает, не противоречит и только ищет места, где бы спокойно можно было заплакать, чтобы никто не видал этого, и два-три часа такого состояния достаточно для того, чтобы всё, что еще химически не соединилось, приняло ту новую, до страшной упругости, силу, которая способна заставить затрепетать окружающее <... > И если молитвенное состояние было действительно, причины к нему были уважительны, тогда мое влияние на действительность будет несокрушимо, а последствия необъятны и качественно и количественно. // Мудрено что-то выходит, – немцы на этот счет молодцы, и так как я не немец, то останавливаюсь на полдороге, пока еще есть время»[33]33

И. Н. Крамской – И. Е. Репину. 30 января 1874 // Переписка И. Н. Крамского… Т. 2. С. 289. – [Курсив мой. – В. К.].

[Закрыть].

Репин не согласен с толкованием атеизма Крамским. «Я понимаю атеизм иначе: по-моему, атеизм есть отрицание Бога полное; человек же ставящий себя Богом (как великие умы, говорите Вы) или объявляющий Ему открытую войну, как Прометей, – очень живо Его чувствует, чтобы отрицать. Настоящий атеист, если он не из детского каприза отрицает Бога, что бывает со многими даровитыми людьми, – есть холодный, мертвый человек, не видящий никакого смысла в жизни, верящий только в органическую жизнь и презирающий ее. Геологическая формация – вот его будущее, вот его глубокая идея; вместо теплой жизни, он исполняет печальный долг необходимости – жить; не есть ли это уже смерть»[34]34

И. Е. Репин – И. Н. Крамскому. 19 февраля 1874 // Там же. С. 292–293.

[Закрыть]. Не согласен Репин и с толкованием своим учителем образа Христа: «Вы можете быть каких Вам угодно убеждений на этот счет, но не навязывайте этого Христу. Евангелие, как всякая великая истина, дает материал самым противоположным партиям, взглядам, но почувствуйте сердцем это время, этих людей, и Вы сейчас увидите, что это натяжка с Вашей стороны; нет, к этим вещам надо относиться объективней, проще.

Главное же, мне кажется, что от этого может проиграть Ваша картина[35]35

Речь идет о будущей картине Крамского «Хохот», задумку которой он не раз обсуждал в письмах. Об этом ниже.

[Закрыть] <…> Христа же возвышает здесь глубокое религиозное чувство. Он знает, что на это послал Его Отец-Бог, чтобы сделать добро людям, чтобы направить их на настоящую дорогу в жизни. Он любит этих людей потому, что знает, что они добрые люди и горько восплачутся по Нем и будут мучиться совестью; насчет Себя Он спокоен, потому что Он твердо убежден, что Он в третий день воскреснет после смерти, для того, чтобы уже царствовать вечно, в добре и правде, по всему миру»[36]36

И. Е. Репин – И. Н. Крамскому. 19 февраля 1874 // Переписка И. Н. Крамского… Т. 2. С. 292–293.

[Закрыть].

Репин критикует также и индивидуалистическое и магическое понимание молитвы: «Я не думаю, что молитва есть “самоуглубление, беседа Бога с самим собою”, нет, это есть непосредственное, восторженное обращение к Богу, едва ли не высший момент в человеческом духе. И чем сильнее натура, тем больше призыва, тем полнее экстаз и тем несокрушимее воля, так как она уже есть Божья. Отсюда и происходит твердое убеждение в себе как посланнике Бога, как исполнителе Его воли. Он чувствует себя в Нем необъятном (и любящем, как Отце) и Его в себе, частицу Его, горящую в нем божественным огнем Св. Духа»[37]37

Там же.

[Закрыть].

В словах Репина, что нередко даровитые люди из «детского каприза отрицают Бога», есть некий скрытый упрек в неискренности Крамскому… Конечно, в его споре о Христе-атеисте и об атеизме вообще чувствуется некоторая воспаленность и сознательная эпатаж – ность. Тем не менее, для истинно верующего человека вряд ли возможны подобные кощунственные определения Христа. Откуда это в Крамском? Верует ли он в Христа-Богочеловека?.. Думается, это и был главный «камень претыкания» – и для Крамского-художника, и для Крамского-мыслителя. Именно потому, что данный вопрос не был решен в сердце самого живописца, – говорим «в сердце», ибо речь идет о вере, а не просто о знании, – потому никак и не мог он закончить своего «Христа в пустыне»; а выставив полотно для публики, дал ему название, которое сам же определял как «дерзкое». Ведь, по совести, Иван Николаевич так и не мог сказать, что же он на самом деле нарисовал…

И. Е. Репин. Автопортрет. 1878 г.

Христос Крамского двоится. В письме к Гаршину художник говорит, что явившийся ему образ, «имея силу все сокрушить, одаренный талантами покорить себе весь мир, решается не сделать того, куда влекут его животные наклонности»… Не просто образ революционера примешивается к традиционному, церковному образу Христа – задолго до появившейся еще только в XX веке теологии освобождения. В воздухе 1860-70-х годов уже бродит призрак Сверхчеловека… В 1872 году его пророчески угадывает Ф. М. Достоевский в своих «Бесах». «Безграничную свободу личности» широко к этому времени проповедует М. А. Бакунин. Н. К. Михайловский в своих критических статьях говорит о «героях и толпе». В России 1870-х читают анархистов П.-Ж. Прудона, М. Штирнера и др. В 1878 году выходит в свет «Человеческое, слишком человеческое» Ф. Ницше. Христос Крамского отнюдь не заигрывает с этими идеями, художник просто не может отвязаться от них, оторваться от представлений о чисто земном, насильственном преодолении зла… И хотя лично для себя он вроде бы находит успокоение в традиционном образе Христа, но выдрессированная мастерством рука пишет то, что хранится в глубине сердца[38]38

Ср. аналогичные размышления священника Павла Флоренского: «Так, соборный разум Церкви не может не спросить Врубеля, Васнецова, Нестерова и других новых иконописцев, сознают ли они, что изображают не что-то, вообразившееся и сочиненное ими, а некоторую в самом деле существующую реальность и что об этой реальности они сказали или правду, и тогда дали ряд первоявленных икон, – кстати сказать, численно превосходящих все, что узрели святые иконописцы на всем протяжении Церковной истории, – или неправду. Тут речь идет не о том, плохо или хорошо изображена некоторая женщина, тем более что это «плохо» и «хорошо» в значительной мере определяется намерением художника, а о том, в самом ли деле это Богоматерь. Если же эти художники, хотя бы внутренне, для себя, не могут удостоверить самотождество изображаемого лица, если это кто-то другой, то не происходит ли здесь величайшего духовного смятения и смущения и не сказал ли художник кистью неправды о Богоматери? Искание современными художниками модели при писании священных изображений уже само по себе есть доказательство, что они не видят явственно – изображаемого ими неземного образа: а если бы видели ясно, то всякий посторонний образ, да к тому же образ иного порядка, иного мира, был бы помехой, а не подспорьем тому, духовному созерцанию. Думается, большинство художников, ни ясно, ни неясно, просто ничего не видят, а слегка преобразуют внешний образ согласно полусознательным воспоминаниям о Богоматерних иконах и, смешивая уставную истину с собственным самочинием, зная, что они делают, дерзают надписать имя Богоматери. Но если они не могут удостоверить правдивости своего изображения и даже сами в себе в том не уверены, то разве это не значит, что они притязают свидетельствовать о сомнительном, берут на себя ответственнейшее дело святых отцов и, не будучи таковыми, самозванствуют и даже лжесвидетельствуют?» (Флоренский Павел, свящ. Иконостас И Флоренский Павел, свящ. Сочинения в четырех томах. Том 2. – М.: «Мысль», 1996. – С. 457).

[Закрыть]. И художник с удивлением смотрит на результат: что же я такое создал?..

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?