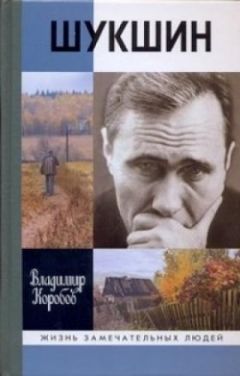

Текст книги "Василий Шукшин: Вещее слово"

Автор книги: Владимир Коробов

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

Первому шукшинскому режиссеру вспоминается больше то, что непосредственно со съемками не связано, а более всего лик, образ самого Шукшина, то идущего по огромному полю среди подсолнухов в выцветшей (вытравили хлором) гимнастерке, то сосредоточенно роющегося в книгах в каком—нибудь районном магазинчике – в кратких перерывах между движением «военного» съемочного эшелона от одной украинской станции к другой. («Вот он снова медленно уходит, в спину, чуть сутулясь. Белый днепровский песок в Кременчуге, редкие минуты отдыха».)

Иногда Марлен Хуциев видел в его руках тонкую ученическую тетрадь, свернутую в трубку, и вспоминал, что ему говорили, что Шукшин, кажется, что—то пишет для себя, и кажется, рассказы. Но молодой режиссер не придавал этому никакого особенного значения. И даже тогда, когда наступили длинные осенние вечера, моросил унылый однообразный дождь и съемка часто откладывалась, когда сырой ветер продувал студию насквозь и поневоле приходилось сидеть в гостинице, а исполнитель главной роли приходил, старался ободрить опять заболевшего и «скисшего» режиссера своими рассказами – и устными, и письменными, – и тогда Хуциев слушал эти рассказы вполуха.

«Рассказов не помню, – честно сообщает он, – голова всегда забита предстоящей съемкой, мысли о которой вымывают из мозгов все, кроме нее. Но помню ощущение, помню, ловил себя на том, что, несмотря на то, что отвлекаюсь, с удовольствием вслушиваюсь в шукшинский голос. Это были не рассказы в собственном смысле этого слова, сюжетные истории, законченные вещи, нет, просто он рассказывал о своих родных местах и людях, которых знал. Помню его рассказ о старом своем деде, который подбадривал кулачных бойцов, а потом, не выдержав, сам ввязался в бой на кулачках и одолел противника. Рассказывал так смачно, что мне, человеку совершенно невоинственному, отчаянно захотелось подраться».

Воспоминания Марлена Хуциева не только ценны для нас «по фактуре», не только воскрешают облик Василия Шукшина «образца 1957 года», но и замечательны как «чисто» литературный, художественный материал, написаны, как говорится, тепло и проникновенно. И все же… все же бы мы не стали приводить их в таком объеме, когда бы они не имели к ученичеству Шукшина самого непосредственного отношения.

Сказать, что Шукшин учился и многому научился на съемках фильма «Два Федора», – значит сказать об очевидном, сказать о том, что «иначе не могло и быть». На самом же деле эти первые съемки дали ему гораздо больше, чем могли, казалось бы, дать.

Тут во многом формировался и определялся не только Шукшин—актер (что, естественно, понятно), но и Шукшин—режиссер (хотя до первой полнометражной, самостоятельно поставленной им картины оставалось еще около семи лет), но и Шукшин—писатель (хотя первые «серьезные» и основательные его публикации появятся лишь в начале шестидесятых годов). Давайте—ка сопоставим.

В статье «Как нам лучше сделать дело», датированной 1966–1971 годами и написанной для журнала «Советский экран», Шукшин писал: «Кинопроба – циничное дело. Я больше зарекся пробоваться. Но у меня есть другой кусок хлеба, не в этом дело. Придет время, я сам буду проводить кинопробы – как режиссер. По—моему, мы делаем большую, горькую ошибку, предлагая актеру сыграть кусок из фильма. Актер прочитал сценарий, думал о нем. Думал о своей роли, по—своему как—то примерился к ней – в целом. А кусочек предложили сделать маленький, и он туда постарался втолкать, что он напридумывал обо всей роли; он ставит на карту все. Получается плохо. Иначе быть не может. Помню, мы проводили кинопробы по фильму „Живет такой парень“. Пробовался Куравлев. Сыграл плохо… Мы стыдились смотреть в глаза друг другу. Я недоумевал: до этого мы так хорошо поняли вместе, как надо играть Пашку Колокольникова, Леня импровизационно проигрывал отдельные моменты, у меня душа радовалась. И вот – на тебе!.. И вдруг я подумал: ведь вот его когда надо было снимать—то! (если уж непременно надо снимать) – когда мы говорили с ним, когда он „выдрючивался“ в кабинете. Я кое—как успокоил актера, но знаю, какое это успокоение: это та самая бессонная кошмарная ночь, о которой потом говорят легко и весело. Это нелегко и совсем невесело… На мое счастье, я хорошо знал Куравлева, его возможности, смог доказать, что он сделает хорошо».

А вот отрывок из воспоминаний народного артиста СССР Евгения Лебедева:

«Я стал рассказывать, как понял „Миль пардон, мадам!“, он напряженно слушал.

Казалось, Шукшин заново оценивал то, что сам написал. Я кончил говорить – и услышал:

– Ну что же – будем сниматься.

– А проба—то будет?

– А—а–а, какая проба? Зачем проба? Мне не надо – я знаю, – последовал быстрый ответ. – Вот так вот – все. Я поговорил – больше ничего не надо».

Можно процитировать еще «куски» из некоторых статей Шукшина и воспоминаний о нем, но – безусловно, с разночтениями – суть будет та же (ее он хорошо выразил в одном из интервью начала семидесятых годов):

«Мне не так уж важен тот набор средств – более или менее широкий, – которым располагает актер; мне важно понять, что он знает о людях, что повидал на своем веку, что сберег доброго, умного в сердце, прожив жизнь.

Актер должен не просто понимать своего героя, но и знать его до последних мелочей. До ногтей. Помню, как начинали мы работать когда—то с Всеволодом Васильевичем Санаевым. Он пришел ко мне побеседовать о возможном участии в фильме «Ваш сын и брат». Мы долго разговаривали – старались «вскрыть» характер старика Воеводина. Я выкладывался, мучительно соображая на ходу, как убедительно рассказать ему про этого мудрого русского старика, который доживает жизнь, но еще крепок, голова его свежа, и жизнь он прошел – знает ее вдоль и поперек. И вдруг Санаев сказал мне: «А знаешь, какие у него ногти?» – «Какие ногти?» – «На ногах. Толстые, крепкие, широкие. И загнуты, потому что он их никогда не стриг. И слегка темные…» Он знал таких стариков. И я поверил ему. Нет, не поверил – доверился…

Я требую от актера того, чего требую от всякого человека, которого беру «в работу», то есть избираю своим героем. Я требую искренности. Мне дорог актер, если я чувствую народную природу его таланта. Вот Лебедев – его как художника вывела к жизни Волга – главная российская улица. Санаев – в нем жив дух потомственных тульских умельцев. С огромным интересом работал бы я с Ульяновым, с Мордюковой – я чувствую в них запас человеческой памяти, переходящей из поколения в поколение. Именно в работе с такими актерами, знающими жизнь, неспособными сфальшивить, выдать одно за другое, проверяется ограниченность литературного образа для кинематографа. Экранизация нашей литературы просто невозможна без таких вот по—настоящему народных актеров». Подумаем.

Ну? Разве нельзя из всего, сейчас и ранее сказанного, понять, что основные кинематографические принципы и методы Шукшина не только начали складываться, но во многих своих параметрах – пусть еще не на практике, но по духу! – уже к концу пятидесятых – началу шестидесятых годов в основном сложились?!

…Марлен Хуциев сказал Шукшину, что если ему понравится сценарий, то никого другого снимать уже не будет, – настолько режиссер почувствовал, что это именно шукшинская роль, что даже голос его был настоящий, и весь он – характер народный.

Он был – настоящий, такой, словно именно с него, и ни с кого другого, писался характер, образ русского солдата Федора. И это особенное чувство – чувство именно этого актера как единственного в данном, в том или ином конкретном случае, – не скажу, что перенял тогда, – но живо, органично воспринял Шукшин.

Отсюда и пошли его чуть ли не физическое, неприятие кинопроб, упорный (когда он уже мог благодаря своему авторитету) отказ от них вообще – в собственных картинах – или же максимальное, правдами и неправдами, облегчение этих проб, когда их нельзя было избежать, перед актерами малоизвестными или же непрофессионалами (например, в случае с кинопробой писателя Ю. Скопа, которого Шукшин заранее «расписал» на одну из главных ролей в фильме «Странные люди»)… А от актеров он потом требовал того же, чего требовал – еще и до съемок «Двух Федоров» – от самого себя: подлинного знания, глубокого понимания не только «киношной» жизни, которую предстоит прожить герою, но и самой что ни на есть взаправдашней – такой, какова она и была бы для данного персонажа без всякого «кино». (Вспомним, как дотошно, с каким любовным вниманием работал Шукшин еще на студенческой «площадке» второго курса – над образом Старика в рассказе Серафимовича «У обрыва». Тем же по сути принципам актерской работы он будет верен потом и в собственных ролях, и того же будут требовать от артистов, занятых в его авторских фильмах.)

* * *

Активно и плодотворно формировался Шукшин в конце пятидесятых годов и как писатель.

В студенческом общежитии, в комнате, где живут еще два человека, он упорно, чаще всего ночами, пишет свой первый роман. Пишет и рассказы, но они пока что не воспринимаются им как что—то большое и настоящее. Пишет и стихи – в тех же тоненьких тетрадках, – подражая в них, сам того еще не замечая, Сергею Есенину, «открытому» им еще в пору скитаний – попадались иные стихотворения из «Москвы кабацкой», переписанные от руки, – а теперь прочитанному в более полном объеме и принятому без остатка, как самое дорогое и желанное, в сердце.

О том, что он «сочиняет», знают во ВГИКе многие, но читать свои первые произведения Шукшин дает только Ромму. И эти первые его рассказы отчасти компенсируют разногласия между мастером и учеником по части основных слагаемых режиссерской профессии. («Михаил Ильич требовал, – вспоминал потом Шукшин, – чтобы мы сами пробовали писать. Он посылал нас на объекты – почтамт или вокзал и просил описать то, что мы там видели. Потом, на занятиях, он читал и разбирал наши зарисовки. А мне однажды посоветовал: „Пиши, в редакции отсылать не торопись, а мне давай“. Конечно, мне теперь стыдно, что я отнимал у Михаила Ильича время. Но взялся я за дело активно, писал и приносил ему показывать. Он читал, возвращал мне, делал свои замечания и велел продолжать».)

Шукшин внимательнейшим образом знакомится не только с классическими произведениями русской литературы, но и с воспоминаниями о жизни и творчестве известных писателей и литературоведческими трудами о них, а также с только что вышедшими и вызвавшими широкий резонанс публикациями современных авторов. Над последними он задумывается особо, оценивает их пристально, можно сказать, «пробует на зуб». Вопрос, адресованный Попову, – «Как ты относишься к Тендрякову?» – вполне закономерен, отражает в немалой степени не только особенный и острый шукшинский интерес к современной ему литературе, но и характеризует – в немалой степени – собственные его искания, поиски своей дороги среди прозы современников.

Многое его в этой прозе внутренне не устраивает, многое он не может принять, особенно до конца принять, но он пока еще не осмеливается заявлять о своих литературных мнениях, симпатиях и антипатиях. Не то что он еще робок здесь, а просто чувствует, что не готов пока быть бойцом на литературном фронте. Шукшин пока еще словно примеривается к литературе, определяет для себя: «Быть или не быть».

«Быть» – все—таки перевешивает, вот почему он, преодолевая врожденную застенчивость, начинает знакомить со своими первыми «виршами» не только Ромма, но и некоторых других, кто к нему относится в целом неплохо, кто верит в него и его будущее. Среди этих некоторых и его первый режиссер Марлен Хуциев. Шукшин тянется к нему и, пряча свою ранимость за напускной то бравадой, то угрюмостью, стремится поведать ему о самом сокровенном и дорогом, во многом раскрывается перед ним.

Режиссер слушает его вроде бы внимательно, с интересом, но в общем—то ему – по вполне понятным причинам – не до того: он тоже молод, он снимает свою первую, а значит, заветную картину (до этого была «Весна на Заречной улице», но ее Хуциев делал не один), он весь – независимо от того, насколько замечательно все остальное – в своем фильме, в своей работе, он тоже должен доказать: не режиссер он, а Режиссер, Художник. Вот почему Марлену Хуциеву запомнился больше всего «крупный план», то, как он так и не решился «разрезать» на пленке длинный эпизод: прощание солдата Федора с мальчишкой на перроне – задумчиво смотрящее лицо солдата; и то, что Шукшин «просто рассказывал», что это «были не рассказы в собственном смысле этого слова».

Нет, это были все—таки уже рассказы! Пусть первые, еще не очень совершенные, но все же именно рассказы! Их не запомнил режиссер, не запомнил даже того, что иные истории Шукшин не устно рассказывал, а именно читал по тетрадке, но, к счастью, осталось это во многом в памяти сына режиссера – Игоря Хуциева. Мы уже приводили его воспоминания о «штрихах» Шукшина к будущему замечательному рассказу «В воскресенье мать—старушка» (другое название «Гармонист»). Приведем теперь его пересказ других ранних рассказов Василия Макаровича, – увы, так и не побывавших в печати и бесследно исчезнувших (уничтожены автором?). А рассказы, судя по всему (особенно второй), весьма интересны и неплохо написаны: не случайно они так запомнились мальчику и на столько лет сохранились в его памяти! А кроме всего прочего, второй из этих рассказов еще и, как можно без труда догадаться, во многом автобиографический.

«Как—то мне сказали, – вспоминает И. Хуциев, – чтобы я вел себя тихо, дядя Вася будет читать сказку. Но это была не сказка, а рассказ. Не помню, в чем было дело, вспоминаю только, что какие—то люди в сельсовете спорили друг с другом, долго пили чай, долго прикуривали и все время говорили друг другу, что кто—то не прав. Он читал по тетрадке, школьной, в клеточку, в желтой обложке, тихим голосом, аккуратно выговаривая слова. И было это неожиданно скучно, рассказывал он намного лучше. Дочитав, он сразу же ушел.

А чуть ли не на следующий день он читал другой рассказ – получитал, полурассказывал.

Рассказ был про хулигана. О том, как в маленьком русском городке, на берегу реки, живет парень, местный хулиган. Отца у него нет, мать не знает, что с ним делать, он ее не слушается, школу хочет бросить. Курит, пьет вино, и вообще справиться с ним невозможно, никакие уговоры на него не действуют. И еще он принципиально не моет ноги. Мать снимает с его кровати простыни, и он гордо спит на голом матрасе, а потом вообще уходит спать на чердак. Но в то же время по мере своих возможностей он защищает слабых и по своему усмотрению восстанавливает справедливость.

Что—то там было про любовь, какой—то намек, но не это главное.

Однажды в воскресенье происходит у этого хулигана ссора с сыном директора магазина. Тот хвастается перед ребятами, что у него много денег, достает из кармана и показывает десятку, потом пятерку (это были еще старые деньги). Ребята, конечно, смотрят с завистью. И тогда он вынимает еще трешку – мятую, старую, – хулиган не выдерживает и дает ему по шее, выбивает деньги из руки. Деньги падают на землю, а сын директора убегает.

Помню, кто—то спросил:

– Вася, а чего он его ударил—то?

– Ну так доконала его эта трешка! – Он показал, как вытаскивал деньги сын директора магазина и как он наконец выложил трешку: еще и трешку! – И понятно стало, что сдержаться невозможно, что нужно и даже необходимо было дать по шее сыну директора магазина.

Ну а потом хулиган подбирает деньги, хотя они ему совершенно не нужны и он их презирает (вспомним, как говорит Егор Прокудин Любе Байкаловой: «Я эти деньги вонючие презираю…» – В. К.), и уходит. Ребята восхищенно смотрят ему вслед. А он, не зная, что делать с деньгами, заходит в первый попавшийся магазин – книжный – и покупает на все деньги самую дорогую толстую книгу, вещь совершенно бесполезную. Потом он идет на берег реки, ложится на траву и читает. Целый день. Появляется какая—то собака, бегает вокруг, лает. Он прочитывает всю книгу от корки до корки, закрывает ее, подманивает собаку и книгой тычет ей прямо в морду. Собака, заскулив, убегает.

А он лежал, смотрел в небо и думал о том, что ничего он в этой книге не понял, что он вообще ничего не понимает, что с ним происходит и вокруг происходит. Ничего. А вечером, вернувшись домой, он удивляет мать тем, что моет ноги.

Потом бросает курить, снова идет в школу и даже начинает хорошо учиться. И в конце концов перестает быть хулиганом…

А когда он рассказывал, видно было, что ему самому все это нравится и что хулиган этот ему симпатичен».

* * *

Отсюда вроде бы напрашивается вывод, что в основном первые написанные рассказы Шукшина были о детстве, а также о разных деревенских проблемах, о которых могли спорить люди в сельсовете. Этот вывод вроде бы подтверждается и составом, тематикой его рассказов, вошедших в первую его книгу – «Сельские жители», которая увидит свет в 1964 году. Но все же мы не решаемся настаивать на таком выводе окончательно и бесповоротно.

Не потому только, что, по некоторым сведениям, его тогда волновали, тревожили и совсем иные проблемы и темы (в частности, он собирался и даже начал писать повесть «об интеллигенции»), но и потому, что почти уже тридцатилетний Шукшин был, что называется, весьма жаден до жизни: волновало, заставляло радостно и беспокойно работать «на полную катушку» его воображение едва ли не все, что встречалось ему на пути. И увиденное в жизни тревожило душу куда больше прочитанного или пришедшего с киноэкрана. Сам себе еще не отдавая отчета, не задумываясь и не осмысливая специально, с писательской точки зрения, Шукшин как бы фиксировал в памяти до мельчайших подробностей не только несомненно значительные встречи и разговоры, но и такие, какие едва ли не любой на его месте посчитал бы пустяшными, банальными, не стоящими никакого особенного внимания. Он же запоминал житейскую «банальщину» до деталей – таких, какие глубоко откладываются лишь в детской памяти. Неважного, незначащего, второстепенного – для него в жизни уже не было, хотя сам он это еще не осознал. На первых порах творческого становления он во многом поступал интуитивно. Но ныне мы вправе сказать, что это была высокая, только богато одаренным натурам присущая интуиция.

«Рынок, – вспоминает о совместных прогулках с Шукшиным И. Хуциев. – Одесский привоз. Большой, открытый. Холодно. Примерно ноябрь месяц. Редкий снежок. Шукшин идет по рынку, смотрит на бочки с мочеными яблоками, огурцами, капустой, на грузовики, груженные картошкой, на колхозников, крепких, здоровых, веселых, в сапогах, в телогрейках. Он сам – в сапогах, в темном полупальто, без шапки – ничем от них не отличается, он свой. И по тому, как он смотрит на хитроватых бородатых мужиков, теток, краснощеких, в цветных платках, на только что демобилизованных, подпоясанных военными ремнями широколицых молодых ребят, видно, что они ему очень близкие, очень свои. И что он сам для них свой, а никакой не городской покупатель. Для них он тоже, наверное, только что демобилизовавшийся парень, веселый, молодой, ловкий.

Сильно небритый человек продает петушков на палочке. Красных, ярких.

– Небось облизал, чтоб смотрелись богаче! – говорит мне дядя Вася, и мы идем к балагану, на стене которого написано: «Мотогонки по отвесной стене».

У балагана, в небольшом загончике из свежих досок, сидит медведь. Он тоже будет кататься на мотоцикле, так сказано в афише.

У загончика – толпа. Какой—то мужик, выпивший уже, хочет бороться с медведем. Его не пускают. Он рвется – его не пускают. Тогда он говорит, что хочет угостить медведя, вынимает из кармана телогрейки наполовину пустую бутылку вина, хочет влить медведю в пасть, промахивается, обливает его. В холодном воздухе разливается запах портвейна. Приходит мотоциклист и начинает ругаться, что напоили медведя.

– Где напоили? – кричит мужик. – Где? На шубе вон все, пусть дыхнет, дыхнет пусть!..

А потом, когда мимо с запахом бензина и портвейна проносится медведь в наморднике и в русском сарафане, с кокошником, Шукшин, стоящий у самого барьера, смеется. Смеется от души. Замечательно смеется. И вытирает рукавом выступившие от смеха слезы».

* * *

… А теперь мы с великим интересом читаем, к примеру, рассказ Василия Шукшина «Материнское горе», в котором герой торгует мясом на большом городском рынке, а также рассказы «Чередниченко и цирк» и «Штрихи к портрету», в которых мотогонки по вертикальной стене играют не последнюю роль.

Мы много смеемся, читая эти рассказы, но немало и грустим, над многим в жизни – и глубоко! – задумываемся, а окончив чтение (пусть и не все, но многие), возвращаемся в свою суетливую повседневность на неуловимую чуточку другими, может быть, более добрыми и чуткими, нежели были прежде…

Съемки в фильме «Два Федора» и последующее благодарное восприятие этой картины зрителем дали Шукшину очень и очень многое. Он уверовал теперь в себя как актера (тем более что тут же последовали приглашения на новые роли), он хорошо примерился к будущей своей «официальной» профессии – режиссера; как никогда прежде, он ощутил в себе силы добиться успеха и на писательском поприще.

Что бы там ни говорили, а первый большой (и заслуженный!) успех в искусстве, без всякого преувеличения, окрыляет человека. Как ничто другое – будь то похвалы однокашников или нескрываемые возлагаемые большие надежды старших товарищей, учителей, – располагает, зовет его к новым свершениям, к более высоким вершинам.

Меня охватывает тупое странное ликование (как мне знакомо это предательское ликование). Я пишу. Время летит незаметно. Пишу! Может, завтра буду горько плакать над этими строками, обнаружив их постыдную беспомощность, но сегодня я счастлив…

Шукшин. Воскресная тоска

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?