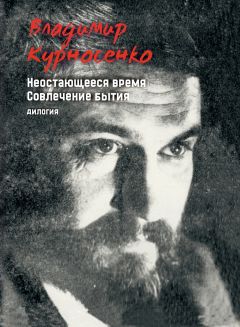

Текст книги "Неостающееся время. Совлечение бытия"

Автор книги: Владимир Курносенко

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Горе луковое

У лучшего из нас, у Паши, с младых ногтей была чудная и самодеятельная, конечно, но в общем-то близкая к христианской установка: всякому, кто подойдет и встанет подле меня, пусть сделается на сердце легче!

Буквально так: всякому…

Мама у него работала библиотекаршей в доме офицеров, и нашу русскую классику, расцветшую-то бесподобным этим цветом на тысячелетнем стебле православия, Паша перечитал к тому возрасту, когда мы, остальные члены компании, только подбирались к Конан Дойлу…

После школы мы поступили в институты, двое в мед, а трое, включая Пашу, в политех, и каждый, заведши на новом месте по товарищу, привел его в прежнее сообщество.

Так в нашу компанию и попал Гоша Бугайчук. Ты не сам выбрал его себе другом, но ты его принял – хотел не хотел.

Что-то наподобие двоюродного брата – не шибко чтобы родной, но и не чужой, разумеется…

Смотрелся он, Гоша, грубоватым. Над выпирающими, как у орангутанга, надбровными дугами широкий, но низенький, несколько даже вдавленный корытцем лоб, смех – хыг-хгы-гхы… – какой-то стонуще-диковатый, да в придачу еще внезапный, страшный сваливающий с ног долой удар – некая адская помесь бокового крюка и свинга…

Прошел, однако, год-другой, и мы, узнавая Гошу сблизи, имели случаи оценить лучше, чем поначалу, его характер и качества.

Он мог, к примеру, не утрачивая доброжелательности, назвать своим именем какие-то неприятные, но полезные тебе вещи; мог на деле, а не в одной только песенке под гитару, «уйти с дороги», когда видел, что друга повело от какой-нибудь симпатизирующей ему, Гоше, дамочки…

Он был как-то без натуги, не нарочно, а природно и органически благороден.

Мать его трудилась учительницей в Грошевске, шахтерском городишке под Яминском. Гоша был у нее один.

Парни, которым посчастливилось попилить с ним в стройотряде двуручной пилой, с одинаково веселой усмешкой кивали при воспоминаньи…

Тянуть исключительно на себя, по всем известному правилу, он, Гоша, считал за роскошь, за уловку ленивых слабаков.

Большой гордынею он (хотя мог бы) не страдал, власти бугорско-паханской не искал, а более любил, видать, все-таки справедливость.

Когда при нем забраживалось что-нибудь гнусное, кто-то приступал к решенью «вопросов» с позиции силы, он – ну, разве на самый чуток чаще сугубо необходимого – пускал в ход всесокрушающий свой кулак…

Случалось, впрочем, доставалось и ему.

После стычки в колхозе с одним нашим курсовым спортсменом, членом какой-то сборной едва ли не России, тот, обиженный, по возвращении в город пришел в общагу не один.

Вслед за ним вошли и, как монументы, остановились на пороге два чудовищных габаритов малые, коих впоследствии пришлось увидеть и мне, в иных, но отчасти и аналогичных обстоятельствах…

Каким-то таинственным образом они были связаны с нашими органами правопорядка, но сами никогда не дрались, не шевелили ни бровью, ни пальцем, однако нечеловечески устрашающий вид их действовал на жертву подобно нервно-паралитическому газу, удару дубинкой…

Они именно сопровождали кого-то третьего, «обыкновенного», шустренького и злого, кто непосредственно «наводил порядок», и он-то дрался, вернее, карал по своему усмотрению, бил под столь обезоруживающе-убедительный аккомпанемент.

Спортсмен несколько раз съездил Гоше по незащищенной физиономии, проговорил нечто хлесткое и обидное в возмещенье морального ущерба, а Гоша стоял у койки, опустив руки, в драном пузырящемся на коленях трико и на глазах соседей по комнате все это терпеливо сносил…

Уже говорилось – гордыни в нем было мало.

К концу второго курса у Гоши скопились хвосты по нескольким особо занудно-зубрильным предметам, и чтобы не быть отчисленным, он взял академотпуск и ушел на сезон в поле с партией каких-то, кажется, геодезистов…

В общежитии, уезжая, он оставил любимую девушку, Валю, одну из тех отнюдь не редких представительниц слабого пола, для кого нет ни мало-малейшей загадки ни в звездном небе над нами, ни в нравственном законе внутри нас, ни, наипаче того, в непоколебимых основаньях чувству перманентной внутренней правоты.

Французский католик Анри де Монтерлан про душевно-чувственную половую любовь сказал так (если верить Венедикту Ерофееву): «Это власть, оккупация чужой души…»

Весь год разлуки Валя, ширококостная большая женщина, «продружила» с Петькой Рыжим, парнем похлипче Гоши, но тоже довольно крепким, по-петушиному франтоватым, беззлобным и, как говорится, без затей.

«Как вдвинулся, – определили его по Гошином возвращении курсовые наши созерцатели, – так, мын, и от-двинулся!..»

А Гоша, он, да… он возвратился…

Он возвратился, и впервые в жизни я увидел, чтобы, наскучавшись, так мощно, так откровенно кто-то радовался наступившей встрече.

Обветренный, похуделый, он подходил по кругу к каждому из собравшейся компании и, гхыкая, гхыыкая и хыг-гыкая, хлопал нас по плечам, обнимал и прижимал с братской нежностью к своей жесткой и сильной груди…

Наверное, он вспоминал нас всех, далеких товарищей, в какую-нибудь непогодь в подтекающей ночной палатке, и мы представлялись ему гораздо лучшими, чем пребывали в реальности.

И вот прошло, минуло чуть не в один вздох с десяток лет после института, после разлучений, после рассыпа с одной недолго общей дорожки на поотдельные тропинки судьбы…

Я жил тогда в другом городе и потихоньку, в силу обстоятельств, расставался с полюбившейся мне своим напряжением хирургией, а Паша, с коим, знаваясь с третьего класса, с девятого по одиннадцатый мы вовсе просидели за одной партой, Паша, забросив кандидатскую в антресольную кладовку у себя в коридоре, работал слесарем на тракторном заводе.

Заработок был у него ничего, горечь от предложенного шефом соавторства приосела в душе, и Паша, грубея, осваивался полегоньку в новой роли.

Я же приехал повидать дочь.

Было воскресенье, мы шли аллеею тракторозаводского сквера в поисках действующей пивной точки, и один из нас рассказал другому анекдот.

Стоят рядом два человека гор, и один продает помидоры за рубль, а другой за рубль двадцать.

«Это что же это, э? – возмущается наконец первый. – Помидоры одинаковые, мы – одинаковые, я целый день за рубль продаю, а ты за рубль двадцать!»

Подумал-подумал тогда второй и отвечает:

«Вот видишь!»

Посмеиваясь вослед и рассуждая об отношениях человека с истиной, мы двигались не спеша по аллее, и, хотя Паша трудился с некоторых пор именно на тракторном, было все-таки чудно и неясно, за каким лядом мы таскаемся здесь, в чужом несимпатичном районе, и как это так возможно, что один – за рубль, а другой – за рубль двадцать.

Мы, собственно, и гуляли-то в этом сквере первый раз в жизни.

В конце аллеи мы наткнулись на небольшую фанерную фотобудку, напоминавшую юрту.

По написанному от руки «прейскуранту», наколотому на гвоздик у двери, получить карточки сфотографировавшемуся можно было через два дня.

Некрашеную, а кой-где обклеенную какой-то дрянью будку мы прошли было и прошли бы совсем, если б из нее не вышел в черном халате хозяин и, точно не без усилия некоторого, не оказался чудовищно изменившимся, но еще узнаваемым Гошей Бугайчуком.

И мы остановились, мы оторопело стояли и с трудом, словно сдвигая в головах ржавые колеса, постигали, в чем же тут дело.

В свой черед и Гоша узнал нас; он, приблизившись, нет, не обнял, как когда-то по возвращеньи из экспедиции, а обыкновенным светским макаром пожал дружелюбно наши руки.

Они с Пашей стали обмениваться спасительными в подобных случаях фразами и словцами, я же тихою сапой дотумкивал мало-помалу, чего ж это мы так испугались.

А испугались мы оттого, что Гоша Бугайчук был Гоша Бугайчук и одновременно не он.

Шея его потоныпела и вытянулась кпереди, плечи опали, спина ссутулилась, а как-то нехорошо, пластилиново помолодевшее лицо, оскудевшее морщинами и мимикой, беспрерывно двигалось, из стороны в сторону, из стороны в сторону и, чрез два раза на третий, сверху вниз…

И еще страшнее, безнадежней было что-то другое. Третье.

Что-то надломившееся в помутнелом, подающемся от вашего взгляде, что-то утратившееся в общей «физиономьи души».

Гоша сделался слабым.

«Ну, значит, ты это… ага… – слышалось сбоку от меня, от Гоши с Пашей, – ну да… А как же… Надо-на-до…»

Меж тем из будки вышла пополневшая и прям-таки дородная ныне Валя, ведя за руку крепенькую и нарядную, робеющую чужих дядей девочку лет восьми.

– Ну, сколько тебе, придурок, говорить, что… – начала было она привычно, но, увидав нас, меня, мы были все же однокурсники, осеклась на полуслове и улыбнулась.

Без нужды уже, но Гоша бормотнул, успел в оправдание, что-де он-де подумал то, а оказалось это… На что Валя, призывая в свидетели и нас, метнула в него один из тех хладно-ядовитых «недополучивших» взглядов, в коем обнаруживал себя по-хозяйски властвующий в чужой душе оккупант, узнавался размашисто-жесткий стиль менеджмейкера с копытом…

Сообразив, впрочем, что стиль сей может нам с Пашей и не глянуться, она стала его поправлять.

– Ох-хо-хонюшки, – воздохнула она поглубже со знакомою якобы бабьей горестью, – ну ведь я сказала тебе, горе луковое, что…

Но не смогла, не сумела договорить.

Потому что я сделал шаг и еще, в направлении к девочке, приспустился перед нею на полукорточки и тем жутким по ненатуральности теноришком, что помнил еще с собственных юных лет, спросил:

– А как… а тебя, девочка, как зовут? А ты в школу ходишь, да? А в какой класс? В третий? Во второй?

Ничего, что было фальшиво, представлялось мне, только бы увести разговор куда-нибудь. Только бы лишить права голоса Валю.

Гоша тоже замолчал и тоже сделал шаг к дочери от сопереживания.

И она, девочка, без сомненья его, Гошина, дочка, отвела за взблеснувшими очечками застенчивые глаза и мучительно, приливами краснея щекастеньким милым личиком, едва слышно выдавила в ответ:

– Да.

Я понял, что «во второй», а Гоша шумно и с облегченьем выдохнул и, видно, запамятовав, что имел с Пашею достаточную беседу, озвучил в завершенье то, к чему много-много времени допрежь Паша, словно предчуя эту нужду, и принял свое решение о «всяком, кто подойдет».

– Подойти… – сказал Гоша, с трудом кривя губы в улыбке. – Постоять возле Паши…

Они стояли рядом, плечом к плечу и, оба в смущении, безмолвствовали.

Изуродованный, чужой и словно подлинневший Гоша, все еще карикатурно кхыкающий и вздрагивающий, и низкорослый, плотненький, с пузцом, как у симпатяги Армстронга, бледный от ужаса Паша. И мне, глядя на них, подумалось почему-то, что мама у Гоши умерла…

Валя же, ничем не смущаясь, не без веселой искры в глазу поглядывала на меня.

Помешкав и потолчась, сколько требовало приличье, и не договариваясь для виду даже ни о каких встречах и телефонных звонках, мы скомканно, с горем пополам простились с семейством Бугайчуков и покинули тракторозаводский сквер…

Мы были ошарашены, потрясены до мозга костей, до пределов недоумения.

Возвратившись домой, я отыскал после в «Справочнике практического врача» необходимые сведенья про Гошин недуг.

Как и подозревалось, это было одно из тех «наследственно-дегенеративных заболеваний», что по неведомо-непонятной причине поражают человека где-то между тридцатью и сорока годами.

Поражают мягкие и твердые оболочки спинного, продолговатого и головного мозга и в теченье недолгого, иногда в месяцы, времени низводят его от цветущего мужчины до слабоумного калеки… А потом…

По жалкой инфантильно-подростковой навычке отыскивать для заземленья боли виноватого, я загрешил, заобозлялся было на Валю, остервенившуюся, видишь ли, по моему-то мнению, окончательно, но подумал-подумал, сделал над собой усилье и остановился.

«Истинная заслуга и виновность поступков, даже наших собственных, – догадался по этому поводу Иммануил Кант, – остается сокрытой от нас…»

Ей же, оккупантше Вале, невдолге предстояло такое, что…

Еще хуже обстояло с самой гуманной профессией, с медициной, с наукою, едрена вошь… чегой-то важнейшего, почуял я, остекленевшими своими буркалами не ухватывающей…

Сгоряча-попервости мне заподозрились шарлатанство, авантюризм и даже подлость.

Я решил, что, наверное, с ней случилось то, что бывает с человеком, вообразившим себя чрезвычайно добрым, умным, великодушным и творящим без перерыва голимое добро, который не ищет, не хочет, а потому и не может заметить своих непопаданий…

Я подумал, что ни в какую истину она, как, пожалуй, и вся наука, вовсе не проникает, не собирается проникать, а лишь отщипывает от ствола мелконькое и частное, и щепотки эти не токмо не совокупляются в одно общее и большое, а, наоборот, дальше больше уводят человека в дурную дробную бесконечность…

Потом, как водится, придут на ум кое-какие – немногочисленные, впрочем, – и контраргументы…

И тогда я верну, реконструирую в памяти, как смогу, третий курс и его, Гошин, день рождения, что праздновался один-единственный раз в Грошевске, в небольшой старой квартире одного из типовых шахтерских двухэтажных домишек.

Стояла ранняя осень, теплынь, и даже в лишенном зелени, лысом почти полупоселке-полугороде все равно пахло свежестью от земли, травы и увядающих при-тротуарных акаций, а я со смесью вины и раскаянья оттерпливал состояние абстиненции, как почасту бывало в те мои полные противоречий с действительностью годы…

Почему-то я один невдалеке от подъезда, кого-то или чего-то ожидая, думал среди прочего об давнишнем высказыванье Гошиной мамы…

Гоша был из нас меньше всех грешен в этом – в поисках, скажем так, эротических усладительных утех, – но именно она, его мама, сказала, что тут совершается нечто вроде заема у самого себя невосполнимого после, сиречь ошибка, чреватая грядущей бедой.

Я стоял, вдыхал запахи и размышлял над чужою этой мыслью, казавшейся наивной и фантастической, когда, притянутый моей тревогой, подошел молодой местный сатаноид и остановился, встал лицом к моему лицу сантиметрах в десяти ближе, чем хотелось бы.

Судя по тому, как, спрашивая, он не выслушивал ответов и как ускальзывал от моего сощуренно-невидящий его взгляд, цель, которую он и сам не особенно сознавал, была тут одна-единственная.

Он искал и покамест не находил причины напасть, ударить меня, дабы заполучить в кровь тот специфический фашистский кайф, что может подарить иным жертвам нашего социума чувство превосходства насильника над своею жертвой.

Он так или иначе разглядел мои глаза, почувствовал неготовность объекта к драке и… соблазнился окончательно.

И в сей-то миг, словно услыхав зов о помощи, из сумеречной полутьмы материализовался Гоша, безупречно справедливый Георгий, и, оценив ситуацию, задал по сути лишний, но потому и особенно необходимый вопрос:

– Это что это у вас тут, Васюха? – обратился он ко мне. – Что происходит?

И тогда-то я и увидел…

Уцелевший

Сестре Люде

Первым, кого увидал я на первой институтской картошке в колхозе, был именно как раз он, Афоня Хамза…

Рослый румяный парень с толстыми губами, как у Балды, он стоял в кучке свежевылупившихся наших первокурсников и, покашивая то и дело на сторону близко посаженными зелеными глазами, весело ржал, разевая без удержу свежий зубастый рот.

Рассказывались, по-видимому, обыкновенные анекдоты в зачинном, еще робеющем сближении, и все были в том чуть перевозбужденном состоянии, когда искусственное и отчасти натужное веселие идет все-таки по нарастающей, какого свойства-качества ни подбрасывалось бы дровец в его костер.

Моментально по нему, по Афоне, я почему-то провидчески бесповоротно проник, что никакой-такой «референтной группы» из друзей-единомышленников, читающих в предрассветье если не Канта, то Платона и посещающих филармонию по баховскому абонементу, здесь, среди новых товарищей, у меня не будет, а будет все куда скромней, прозаичнее, что сама затея с данным учебным заведеньем – грубая ошибка, и не то.

Так оно и вышло, как ни удивительно, но все же кое в чем нежданно-негаданном произошли сюрпризы…

Одним из таковых, прекрасно человеческих, словно созревших курсу эдак к четвертому в общежитских недрах, и сделался этот Афоня, хлопец из-под областного града Златоуста, обликом напоминавший не то Емелю из сказки «По щучьему велению», а не то молодого Адриано Челентано из постаревшего теперь фильма «Серафино».

Середь многоразличных открытых и закрытых населенных пунктов полузасекреченной тогда Яминщины Златоуст был лучшим, жемчужиной в самоцветах.

Он, как Рим, располагался на семи природных холмах разделяющего континенты Урала, и зимой, когда приводилось всходить либо спускаться по натоптанным, не везде присыпанным золой с песочком тропам, чтобы не подскользнуться, не покатиться вместе с поклажею вниз, требовалась уйма кропотливого вниманья, трудной беспотачной сносливости.

Возможно, поэтому да еще, как подозревал я, потому, что у Златоуста имелся отдельно особенный ангел-хранитель, жили там по преимуществу чистосердечные люди.

К примеру, Афоня, благодаря лосиной силе своей и провинциально-таежной интуиции, однажды провел институтскую тургруппу чрез непроходимо гиблое болото, а к ночи, в отсыревшей тесной палатке, он же, Афоня Хамза, поделился с товарищами и невозможной, фантастическою его мечтой.

«Э-эх, – сказал с простодушием, с шумным протягом вздоха, – сюда бы счас Надюшкины руки!..»

И это как-то тоже добавило в общий котел и приварок.

Кто вполусмех, а кто серьезно сочувствуя сей игре воображения, походно-туристский люд как-то эдак приободрился, перемог теснившую сердце хмарь, и все потом, как водится, оказалось не так плохо…

Надюшку я в институте потом видел, нарочно полюбопытствовал.

Тоненькая такая, черномазенькая и в глазах ровно б ничего и не было из желаемого быть.

Училась она на курс-другой помладше, и свело их, надо думать, общежитие; разлучила же (либо, может, еще разлучит) одна смерть.

В златоустовской городской больнице, где по исполнении сроков Афоня вослед легендарному, упокой Господи, Евгению Сарафимову возглавит плановую первую хирургию, Надюшка, или, после-то, уважаемая Надежда Степановна, будет поблизости либо в рентгенологах, либо зав клинической лабораторией…

Промежду делами народится у них двое али трое детушек, тоже, к некоторому сожаленью, темненьких и мелковатых, но сполна зато душевно доброкачественных, благополучно возросших.

Будут, как поется в известной песне, и «внуки потом»…

И вот вокруг – я возвращаюсь на третий курс наш мединститутский – ни шатко ни валко передвигалась серая, секуляризованная, сама себя на две трети не сознающая социалистическая жизнь, в столицах и еще кой-где истекали шестидесятые с их неучастьем во лжи, «Утиной охотой», битлами и Чехословакией, а тут, в Яминске, тон и смысл по-прежнему задавали те, чья душа, казалось, еще в зачатии согласилась на отлив в форме выживально-безъ «я» нного стереотипа…

И это сбивало, ввергало в помраченное блужданье душевное ребят и поискушеннее нашего.

Сами дары божии оборачивались бременами невостребованными, уязвимостью…

Чем-то вроде волочащихся крыльев бодлеровского альбатроса.

«Не давайте святыни псам и не мечите бисер перед свиньями. Ибо…»[18]18

Мф. 7, 6.

[Закрыть]

Ибо оборотятся, ибо слопают, не заметив, как слопала матушка-хрюша своего шелудивого…

И вот кой-кто, дочитавшись еще в школе по личному почину-безудержу до духовной жажды, но слыхом не слыхивавший на беду себе про пути к источникам утоления, погружался в донную муть отчаявшейся своей души, а кто-то, не ведавший ни о каких «жаждах», ни о каком «неучастьи», оставался, как был, прост, доверчив, весел и благожелателен сердцем…

«Вы, я слыхал, Афоня…»

На одном из общетуристских сборищ, помню, мы, оба вполпьяна, случайно очутились рядом, и я для пущей изящности светского разговора, беседы, затеял поприят-ничать.

«Вы, – начал я, – вы, Афоня, я слыхал…»

Мне и самому в великую тягость было говорить «любезность», да еще вот так вот, в лоб, однако – для куртуазности – я, пересилив себя, проговорил.

«Вы, – сказал, – я слыхал, Афоня…»

При упомине про болотный подвиг Афоня сомкнул враз румяные уста, взгляд из-под соколиных полусросшихся бровей заискал себе спасения, а щеки густо, как пролитые на промокашку чернила, стали наливаться алой артериальной кровью.

Афоне было страшно, до душевной боли неловко от медвежьего моего комплимента, по-детски нестерпимо стыдно, я почувствовал…

К счастью, поблизости разгорался спор про тайгу, про то, где она глуше, где сохраннее и гуще – в Западной ли, в Восточной Сибири, на Алтае, на Амуре… – и он, Афоня, забыв меня и все эти мои куртуазы, горячо включился в задиравший его спор.

Он поднялся, встал на защиту уральской нашей, златоустовской своей тайги, ничем и никем в его сознании не сводимой, не тронутой и прекрасной.

Не узревая двусмысленности, он на локтевых сгибах и предплечиях демонстрировал толщь стволов и гущину уремного бурелома…

Вот кому – Афоне Хамзе – возвышающий обман был дороже низких общежитских истин!

Читал он что-нибудь из мнившегося в те поры важным?

Ведал ли, что за бесценный…органический православный мир оказался разрушенным в семнадцатом?

«Кто думает, что знает что-нибудь, – пишет апостол Павел в I Послании к коринфянам, – тот ничего еще не знает так, как должно знать…»

«Но кто любит Бога, – добавляет он строкой ниже, – тому дано знание от Него…»

Что хуже – пустить, доискиваясь в надсаде, допустить в душу мрак окаянства или, не вникая ни в свою, ни в чужие «падшести», осуществлять, тем не менее, себя уцелевшей частицей той самой былой органичности?

Нескончаемые борьбы, сражения и битвы за прогресс, если вглядеться, если хладнокровно подумать, суть не более чем толчение воды в ступе, откладыванье да затягиванье одних и тех же недоразрешаемых недоумений, и те из нас, кто взаправду ищет выхода из «моря бед», находят его не на внешне-наружной координате горизонта…

Различенью добра и зла Афоня учился на свой лад, обводил сплошной чертой-линией преднамеченный судьбою пунктир, да только без книг, без церкви, без разного рода оттенков диссидентства, без ставрогинских экспериментов на себе, без сумы, тюрьмы и внутренне-внешней эмиграции из бедствующего отечества.

Это был от природы, от Бога поставленный голос, которому музыкальные училища и консерватории «во вред один»…

Однажды курсе эдак на пятом Афоня вышел на «Горбольнице» из троллейбуса, и – не успел отшагать от остановки шагов двадцать, с него сняли шапку.

Шапка довольно пышная, лохматая, не то ондатровая, не то лисья, была отцовским подарком.

По житейско-буржуйскому трафарету, не отдавать кошелек, когда ставится выбор кошелька или жизни, есть что-то наподобие самоубийства…

С какой стати подвергать угрозе и риску столь тебе дорогое из-за все-таки наживного и временного?

С точки же зрения высшей, духовной, и того пуще…

Серафим Саровский в этом случае топор к ногам грабителей кинул – нате! Делайте, что хотите.

Однако, когда промышляющая шапками кодла сорвала ее с Афони, он поступил не с чужого, а посему неподходящего голоса, а по-своему, от сердца, от души.

Шапку сняли неподалеку от остановки, на утоптанном, посыпанном с утра песочком тротуарном снегу.

Технология была проста и отработана. Шапку, чуть уже тебя миновав и как бы полусзади, срывали, перебрасывали в середку продолжавшей движение стаи, а грубоплечим, словно б и незамечающим краем тебя оттирали прочь, как нечто отработанное и ненужное.

Но только он, Афоня, в качестве «отработанного и не ненужного» не оттерся.

Их, шпаны, лбов-допризывников, вышедших в центры на охоту и месть, было с дюжину – все с тракторозаводской, затаившей социальную обиду окраины.

Не дравшийся на ринге, не боровшийся на ковре и не изучавший никогда никаких единоборств, Афоня стал их попросту, «по-русски» расшвыривать.

Он ухватывал за что хваталось и швырял.

Мимо проезжал милицейский патруль, пожелавший вмешаться в уличный беспорядок; Афоня расшвырял и его.

По рации вызвали подмогу…

Как оно было далее, история, что называется, умалчивает, но спустя час-полтора упревший и еще розоватый от физической активности Афоня, сидя в отделе-ньи на фиксированном стуле, мял злополучную шапку в руках.

Не всё, однако, бывает худо и в милициях…

Небольшого росточку и отстраненно строгий в лице майор, начальник отделения, нежданно не оскорбился за честь мундира, но, напротив, без чьих-либо телефонных влияний разобрался в деле и, разобравшись, отпустил задержанного на все четыре ветра.

Кто-то из ангелов-хранителей, личный или златоустовский, явно оказывал содействие.

Ни у одного из членов преступного сообщества не обнаружилось необходимых по статье телесных повреждений… Глаза, уши, носы, зубы, пальцы и лучевые кости у всех оказались целы и структурно невредимы.

Более того! Для тех из шапкоснимателей, пусть хоть только одного-двух, у кого сберегался шанс не продолжать скурвливанье, а сделаться, к примеру, заводским терпеливым мастеровым или серьезным, уважающим родину солдатом, происшествие с Афоней шло только на пользу.

Иным-то таким, как известно, на пользу, когда в подходящую минуту, за дело, им набьет морду стоящий бескорыстный человек.

Что до прочего, до смешенья белого и черного в трансцендентную социалистическую серость, погашающую энтузиазм надежды чувствительных натур, то ныне-то, по смене времен, контекстов и душевных интересов, метода Афони – взять да и отнестись ко всем без разбору по-божески – представляется едва ль не единственно верной.

Соринку в глазу брата и не углядишь-то особо, коль хотя чут-чуточку спробуешь убрать бревно из собственного…

Где нам, грешным, чуялась липучая без границ ложь да пожиранье шелудивого поросенка[19]19

Из книги Блока про завершающую фазу его отношений с родиной.

[Закрыть] – он, Афоня, ничего такого не усматривал и в тоску-отчаянье себя не ввергал…

Любой из нас, сколько б дряни ни извергал в общемировую ассенизацию, в совокупный общак похоти плоти, похоти очес и гордости житейской[20]20

I Ин. 2,16.

[Закрыть], будь плотяной блудник он, беззаветный слуга мамоны или вконец заблудивший сатаноид даже, создавался-то по образу и подобию, а значит, какая б гордыня либо прелестная ересь ни застили свет и какая эклектическая каша ни варилась в победной его головушке, у всех, когда требовалось, находилось чем откликнуться на безупречную Афонину интонацию….

Ибо обращался Афоня не к соблазнившей страсти и не к «идее», запутавшей до беды, а к человеку, к нему самому.

Ко всаднику, а не к закусившей удила лошади.

В неповрежденной ладони можно нести яд, говорят на Востоке.

Ну вот он, Афоня, и нес.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?