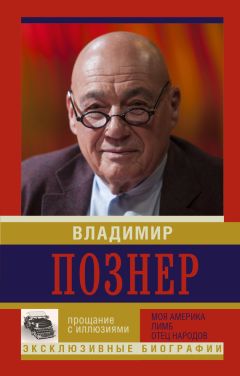

Текст книги "Прощание с иллюзиями: Моя Америка. Лимб. Отец народов"

Автор книги: Владимир Познер

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

О второй истории я предпочел бы забыть. Опасаясь немецких подводных лодок, капитан нашего корабля шел южнее курса, принятого для рейса Лиссабон – Нью-Йорк. В районе Бермудских островов он заметил тушу кита. Вонь от нее стояла совершенно невыносимая, но капитан, надеясь добыть ценнейшее вещество, амбру, решил взять тушу на борт. Корабль остановился. Потребовалось довольно много времени, прежде чем команде удалось громадной сетью обхватить разлагавшийся труп. Дважды стальной трос корабельного крана лопался со звуком пушечного выстрела, но в конце концов кита подняли на борт – и тут вслед за ним стали выпрыгивать из воды акулы: оказалось, целая стая кормилась и теперь внезапно лишилась лакомства. Разложив китовую тушу на нижней палубе, матросы решили позабавиться и занялись охотой на акул. Нацепили огромный кусок сала на стальной крюк, привязанный к корабельному тросу, и забросили в воду. Выстроившись вдоль нижнего борта, они передавали трос из рук в руки так, чтобы сало как бы плыло по воде. Почти сразу же одна из акул схватила приманку, и матросы, дружно выкрикивая нечто вроде «И – раз… и – раз!», вытянули ее из воды и подняли на борт. Я стоял на средней палубе, непосредственно над этой рыбой. В ней было метра три – для акулы размер не гигантский, но вполне внушительный, особенно с точки зрения шестилетнего ребенка. Один из матросов взял топорик и рубанул им акулу несколько раз. Топорик отскакивал от ее тела, не оставляя следов. Прошло несколько минут, и акула, до этого бившая хвостом по палубе, замерла. Она казалась мертвой, но и мертвая внушала страх. Потом один из матросов подошел к ней и ткнул ее пальцем в глаз. Акула дернула головой, и матрос отшатнулся. Фонтан крови хлестанул вверх в мою сторону, а матрос остался стоять и обалдело смотреть на то место, где прежде была его кисть: акула отхватила ее одним движением челюстей. С тех самых пор я боюсь акул. Это единственное животное, которое внушает мне страх. Когда-то я панически боялся самолетов, и часто мне снился один и тот же кошмар: лечу над Атлантикой, самолет падает, но я не тону, а болтаюсь в спасательном жилете, кажется, я спасся – и тут появляется самая страшная из всех акул, большая, белая, и рвет меня на части. Боязнь летать я давно преодолел. Боязнь акул – нет и вряд ли одолею.

В нью-йоркском порту нас встречал Стив Шнайдер с родителями. Больше всего меня удивило то, что мы со Стивом одного роста. Полтора года назад, когда мы уезжали, я был заметно выше его. Позже я понял, что из-за дефицита калорийного питания в оккупированной Франции я стал расти медленнее. Вернувшись в Штаты, я мгновенно «пошел вверх» и вновь обогнал Стива.

Вова Бараш, папин друг. Он закончил свою жизнь в газовой камере. 1940 г.

Наша первая нью-йоркская квартира находилась на Бликер-стрит, в том районе города, который называется Гринвич Вилладж. Это была замечательная улица. Она даже фигурирует в одной из самых моих любимых американских народных песен о товарном поезде, где есть такие слова:

Квартирка была небольшая: три комнаты, вытянутые кишкой, да махонькая кухонька. В средней комнате спали родители, я спал в последней, за которой находилась ванная. Первую же комнату можно было – при наличии воображения – считать столовой.

* * *

Я точно не помню, в какой из приездов в Нью-Йорк отправится на Бликер-стрит искать нашу первую квартиру. Нашел я ее без малейшего труда, так как этот район города – Гринвич Вилладж – совершенно не изменился. Такое впечатление, что не снесли ни одного дома, не построили ничего нового. Не представляю, каково это – вернуться в город своего детства и этого города не узнать. Но я рад, что такого не произошло со мной. Мне трудно описать чувства, которые я испытал, оказавшись здесь через сорок пять лет после того дня, когда семилетним мальчиком впервые вошел в этот подъезд… Счастье?

Я в Марселе. Скоро покинем Францию надолго. 1940 г.

И вот я в Америке.

Штат Нью-Гемпшир. 1942 г.

* * *

Вот одно из первых воспоминаний: отец кнопками прикрепляет к двери встроенного шкафа большую контурную карту Европы и Европейской части СССР, затем черным карандашом заштриховывает территорию, захваченную немцами после 22 июня 1941 года. При этом он говорит, что им не победить Советский Союз:

– Они никогда не возьмут Ленинград, они никогда не возьмут Москву.

Я помню, с каким вызовом он повторял эти слова, в то время как остальные жалели «бедных русских», у которых нет ни малейших шансов, которым осталось ждать пару недель, в лучшем случае месяц-другой, пока с ними не будет покончено. «Никогда не победят немцы, – настаивал мой отец, – потому что фашизму невозможно победить социализм, единственную справедливую систему, объединившую всех, словно братьев, и сделавшую их непобедимыми».

В декабре 1941 года у самых ворот Москвы Красная Армия пошла в контрнаступление. Гитлеровский вермахт потерпел первое поражение. По мере наступления советских войск папа заштриховывал отвоеванную территорию красным карандашом, приговаривая (я и сейчас слышу торжественные нотки в его голосе):

– Видишь? Я же говорил тебе!

Это было начало моего политического образования, тогда я впервые услышал слово «социализм», впервые задумался о том, что система может быть справедливой или несправедливой. Пожалуй, именно тогда возник в моем воображении образ страны, которую зовут Советским Союзом, страны, достойной уважения, благодарности и любви. Одно из первых «американских» воспоминаний того военного времени связано с антисемитизмом. Мне было семь лет. Я шел по Бликер-стрит, когда меня остановили двое ребят. Они были больше меня и, как я позже узнал, жили в небольшом ирландском католическом анклаве. (Замечу в скобках, что в те годы остров Манхэттен, то есть самый центр Нью-Йорка, состоял из десятков таких анклавов, в которых иммигранты из тех или иных стран, тяготея к «своим», особенно на первых порах, пока встраивались в новую жизнь, жили рядом. По мере ассимиляции иммигрантов многие из этих анклавов со временем исчезли.) Один из ребят схватил меня за плечо и спросил:

– Ты еврей?

Летний дом наших друзей в городке Массапикуа, где я провел одно лето

Насколько я помню, я никогда прежде не задумывался о своем происхождении. В оккупированной Франции я что-то слышал о евреях и знал о том, что нацисты преследуют их – и это автоматически делало всех евреев героями в моих глазах. Отец учил меня тому, что все люди – люди, что иметь предрассудки в отношении расы или религии – то же самое, что быть нацистом. Поэтому мой ответ был предопределен:

– Не твое собачье дело.

Тот, что был побольше, повернулся к своему приятелю и предложил:

– Ладно, давай снимем с него штаны и посмотрим.

Я не имел ни малейшего представления о том, почему они хотят снять с меня штаны и какое это имеет отношение к заданному вопросу, но не стал размышлять на эту тему. Я побежал от них что было мочи. А надо сказать, бегал я очень быстро. Они кинулись вдогонку. Я завернул за угол и на полном ходу врезался в живот громадного полицейского. В те годы в городскую полицию Нью-Йорка не принимали никого ростом ниже шести футов (ста восьмидесяти двух сантиметра). Все полицейские были ирландцами по происхождению, здоровенными, голубоглазыми, рыжими – никаких «черных», латиносов, женщин. Когда я вернулся в город после тридцативосьмилетнего перерыва, мне в глаза бросились именно рост и внешность тех, кого нежно называли «гордостью Нью-Йорка»: среди них появилось множество невысоких, смуглолицых, «черных» и – да, даже женщины попадались. Итак, я врезался в эту громадину, он сгреб меня в охапку ручищами, каждая размером с окорок, и прорычал:

– Ты что, парень?

Я был весь в слезах, перепуган насмерть и проблеял, что с меня хотят снять штаны и что-то посмотреть. В этот самый момент два моих преследователя выскочили из-за угла. Увидев полицейского, они притормозили, но было поздно. Он отпустил меня и одним поразительно ловким и быстрым движением схватил каждого за воротник, оторвал от тротуара и стал трясти так, как терьер трясет пойманную крысу.

– Ах вы, ублюдки! – заорал он. – Как вам не стыдно! Я поговорю с преподобным отцом Кленси, уж он вас отделает как положено!..

Понятное дело, он знал все ирландские католические приходы наперечет. Тут оба мальчика заревели во весь голос. Он еще немного потряс их, потом опустил с такой силой, что подошвы их ботинок гулко стукнули об асфальт, и словно бык заревел:

– Вон с глаз моих!

И они исчезли. Ирландец повернулся ко мне:

– И ты, парень, давай чеши отсюда. И чтобы больше нюни не распускал. Стыдно же!

Я никогда не забуду этого полицейского. Бывало, мы встречались, когда он патрулировал наш район. Он проходил мимо, молча, величаво, но подмигивал мне. Больше никто ко мне не приставал. И если вам показалось, что я идеализирую стражей порядка из моего нью-йоркского детства, надеюсь, вы не станете упрекать меня за это.

На Бликер-стрит мы жили недолго. Отец стал прилично зарабатывать, и мы переехали на Восточную сорок восьмую улицу, между Третьей и Второй авеню. (Для тех, кто никогда не бывал на Манхэттене, небольшая справка: кроме самой южной, или нижней, части острова, где город зарождался в семнадцатом веке и где улицы беспорядочно бегут в разных направлениях, как в старых городах Европы, весь остальной Нью-Йорк разделен идущими с юг а на север авеню (проспектами) и с востока на запад – стрит (улицами). За редким исключением все авеню и стрит не имеют иных названий, кроме номера. Так, стрит, поднимаясь с юга на север, возрастают по нумерации, авеню же возрастают с востока на запад. Остров Манхэттен делится на восточную и западную части, причем разделительной линией служит Пятая авеню. Я жил на Восточной сорок восьмой стрит, то есть к востоку от Пятой авеню.) Из трехкомнатной квартиры, или, как принято считать в Америке, квартиры с двумя спальнями, мы переехали в четырехэтажный дом, так называемый браунстоун. Мальчишке там было раздолье. Более всего мне почему-то запомнилась кухня на первом этаже, где я получил первые уроки кулинарии от мамы и где папины русские друзья, такие же отверженные революцией люди, как и он, собирались, чтобы гонять чаи и спорить о политике. Я не знал ни одного слова по-русски, но иногда из уважения к маме они переходили на французский, что помогало мне хоть как-то уловить смысл обсуждаемого.

Есть еще одно воспоминание, которое я тоже с радостью стер бы из памяти. На восточной стороне Третьей авеню в районе пятидесятых улиц размещалось множество антикварных магазинчиков и лавок. Сквозь стекла их витрин я с вожделением разглядывал предметы старины: окуляры, письменные принадлежности, бронзовые чернильницы… Однажды я увидел настоящую кавалерийскую саблю. Желание обладать этим роскошным предметом было сильнее меня. Я вошел в магазин и спросил хозяина, сколько он хочет за саблю. Мне было девять лет, поэтому он равнодушно посмотрел на меня и процедил: «Пять баксов».

Летний дом, который снимали мои родители в Миллер Плейсе на Лонг Айленде

Папа, я, Пэт Уиндроу. Миллер Плейс, 1944 г.

Ради этой сабли я готов был пойти на любое преступление и выкрал пять долларов из сумочки тети Кристиан, жившей в те годы у нас. Потом, за ужином, я рассказал захватывающую историю о том, как на улице нашел пятидолларовую бумажку и – хотите верьте, хотите нет – купил себе кавалерийскую саблю времен Гражданской войны. Я был уверен в убедительности своей истории, но как оказалось, не подумал о том, что тетя Кристиан тщательно считает каждый свой доллар. Она была матерью-одиночкой, зарабатывала на жизнь в поте лица и жила с нами потому лишь, что не имела денег на аренду квартиры. Она знала, сколько денег в ее кошельке – до последнего цента. И в тот самый день, когда я «нашел» пять долларов, она обнаружила их пропажу. Собственно, тогда я получил урок под названием «преступление и наказание» (надеюсь, Федор Михайлович и его поклонники простят меня за невольный плагиат). Как и подавляющему большинству людей, мне пришлось испытать последствия своей глупости на собственной шкуре. Я и сейчас ежусь от стыда, вспоминая беспощадный, презрительно-холодный допрос, учиненный отцом, а потом позор, который я испытал, будучи вынужден подняться к тете в комнату, чтобы признаться ей в содеянном. Урок был жестокий, но полезный: я тогда понял, что моральное наказание гораздо болезненнее, чем физическое, и оставляет значительно более глубокие раны.

В 1944 году мы переехали в изумительную двухуровневую квартиру на Восточной Десятой стрит между Пятой авеню и Юниверсити Плейс. Эта квартира остается в моей памяти как одна из самых красивых, какие я когда-либо видел. Она принадлежала знаменитому в то время адвокату Артуру Гарфилду Хейзу и была плодом дизайна его супруги, женщины необыкновенно талантливой, на много лет опередившей вкусы в области архитектуры интерьеров. Она скончалась в молодом возрасте, и господину Хейзу стало невмоготу жить там, где все напоминало о ней. Он переехал на четвертый этаж этого браунстоуна, принадлежавшего ему целиком, мы же сняли ту самую чудесную квартиру, расположенную на втором и третьем этажах. На первом жил знаменитый в то время киноактер Джон Гарфилд.

* * *

Говорят, невозможно вступить дважды в одну и ту же воду. Вернувшись в Нью-Йорк, я отправился посмотреть и на этот свой дом. Поднявшись по его ступенькам и присмотревшись к фамилиям его жильцов, я увидел, что в квартире господина Хейза, давно почившего в бозе, живет его дочь, с которой я когда-то был знаком. Набравшись храбрости, я позвонил. Когда по домофону женский голос спросил: «Кто там?» – я сказал: «Это Влад Познер». Она промолчала буквально пять секунд, потом раздалось: «Влад! Это ты?! Поднимайся!» И я вошел второй раз в одну и ту же воду. Так и хочется процитировать Гоголя: «Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете – редко, но бывают».

Я с двухлетним Павликом. Нью-Йорк, 1947 г.

Мама. Нью-Йорк. 1946 г.

* * *

Эти годы – с 1941 по 1946 – были для меня счастливыми. Я ходил в замечательную школу, «Сити энд Кантри», в которой обучались дети весьма обеспеченных, но либеральных родителей. Это была, конечно, частная школа, более того, одна из самых старых частных школ Америки. В те годы почти не было частных школ, в которых «чернокожие» дети учились бы с белыми, но здесь все было иначе: нам внушали мысль, что цвет кожи не имеет значения. С нами занимались несколько цветных ребят (тогда не появилось еще понятие «политкорректность» и негров полагалось называть цветными, а не «черными», как сейчас). Сегодня никого этим не удивишь, но в те годы это было нечто из ряда вон выходящее, можете мне поверить. У нас были замечательные учителя. Они не только любили детей, но – что не менее важно – знали, как обращаться с ними.

* * *

Потом настало время, когда слово «цветной» уступило место слову «черный», а за ним последовало «афроамериканец». Странно все это. Мы все цветные в той или иной степени. Нет ни реально белых, ни «черных», ни желтых. Но есть расизм и сопряженное с ним чуть стыдливое стремление подчеркивать свою «особливость». Помню, отец говорил, что в Советском Союзе нет расизма, нет антисемитизма, со смехом рассказывал, как после революции жестко боролись с этим, и люди вместо «поджидаю трамвай» говорили «подевреиваю трамвай». Я еще вернусь к этому вопросу, но не могу не сказать о том разгуле расизма, крайнего национализма, шовинизма, которым охвачена нынешняя Россия. Такое впечатление, что никакого Советского Союза с его «дружбой народов» и не было (а была ли она, это дружба?) и все вернулось к царской империи с ее черными сотнями, союзами Михаила Архангела и прочими прелестями. В интеллигентской среде не считаются зазорными (уж не говорю – позорными) высказывания типа «терпеть не могу «черных», «все чеченцы – воры и убийцы» и столь же «лестные» суждения о грузинах, армянах, азербайджанцах, казахах, узбеках, таджиках и так далее – список бесконечен. Постепенно я прихожу к выводу, что Россия – страна расистов. И поразительно то, что ни руководство, ни церковь, ни даже правозащитники не считают нужным противостоять этому.

Я со своим любимым Жуком. Нью-Йорк, 1945 г.

Встреча нового 1947 года у нас дома. Мама крайняя слева

* * *

Помню директора и основателя школы Кэролайн Пратт – женщину поразительную.

Я был драчуном. В течение первых двух лет моей учебы в школе (классы обозначались в соответствии с возрастом учащихся: семилетки – в седьмом классе, восьмилетки – в восьмом и так до выпускного, тринадцатого) я постоянно затевал драки. Поскольку для своих лет я был довольно крупным мальчиком, потасовки чаще всего кончались в мою пользу. Как поступили бы со мной в обычной школе? Наказали бы, попытались бы так или иначе сломить меня и, если бы ничего не получилось, выгнали бы. Так сделали бы многие школьные директора, но только не мисс Пратт. По окончании мною восьмого класса она вызвала меня к себе в кабинет на беседу. Она сказала, что я – отличный мальчик, но есть проблема: я слишком опережаю в развитии учеников моего класса. Поэтому она приняла решение перевести меня через класс. Таким образом, я начну новый учебный год не в девятом, а в десятом классе. Я заплакал и стал упрашивать ее не делать этого. Мне казалось, что меня выдергивают из моего привычного мира и бросают в мир чужой и враждебный. Мисс Пратт улыбнулась, погладила меня по голове и ободрила: «Не плачь, Влади, – чаще всего меня так называли в Америке, – все будет хорошо».

Таким образом я оказался в классе, где ребята были на год, а то и на два старше меня… и конечно же значительно крупнее. Вот так решила мисс Кэролайн Пратт справиться с моей агрессивностью. Если я хотел драться, она не возражала, но предложила драться с теми, кто способен дать сдачи, чтобы я не взял в привычку мутузить слабых. Что до возможных моих проблем с успеваемостью, то этот вопрос даже не возникал.

Учеба в «Сити энд Кантри» совершенно отличалась от общепринятой системы зубрежки. Могу даже сказать, что нигде более я ничего подобного не встречал. Я не помню, чтобы мы учились по учебникам, у нас их не было вообще, но те знания, то мировоззрение, которые я получил в этой школе, определили мое отношение к жизни. Я назвал бы его гармоничным, а не конфронтационным.

У нас была своя столярная и гончарная мастерские. Там нас учили эстетике, хотя мы и не подозревали, что нас хоть чему-то там учат. В одиннадцатом классе у нас были свои печатные станки – один ручной, другой электрический. Мы учились печатному набору, сдавали экзамен и получали звание подмастерья или мастера. Мы печатали для школы пригласительные билеты, рекламные листы, конверты и т. д. В одиннадцатом классе мы познакомились с Гутенбергом – изобретателем печатного станка, узнали о Высоком Возрождении в Европе. И получалось так, что Гутенберг и его станок для нас являлись не покрытыми пылью веков субъектами истории, а живыми и совершенно реальными. Мы сами становились Гутенбергами, управляя созданной им машиной, конкурируя за право набора и печати, за право называться мастером-печатником. Когда мы проходили Средние века в десятом классе, нас обучили письму по пергаменту, умению смешивать краски и пользоваться ими так, как это когда-то делали средневековые монахи. Каждый из нас выбирал себе одного ученика выпускного тринадцатого класса и в течение полугода работал над его дипломом, расписывая в нем заглавные буквы кармином и золотом. Сидя над листами пергамента, мы были не Питером, Влади или Биллом, сидящими в школьном классе города Нью-Йорка, – нет, мы были монахами, затерявшимися в своих кельях где-то в средневековой Франции или Англии; до нашего слуха доносился слабый перезвон колоколов, а мы корпели над творениями, которые когда-то, через много веков, вызовут удивление и восхищение у будущих поколений.

Школа предлагала нам самую разнообразную деятельность. Ученики восьмого класса заведовали школьной почтой – продавали марки, конверты, открытки, которые покупали и учителя, и учащиеся. Это был совершенно конкретный способ учиться как арифметике (ведь надо было вести книги учета), так и обслуживанию клиента. Девятый класс заведовал школьным магазином писчебумажных принадлежностей. Там можно было купить карандаши, тетради, блокноты, ластики, акварельные краски и кисти и многое другое. Школа приобретала все это по оптовым ценам, а ученики продавали по розничным, вели бухгалтерский учет, одновременно усваивая такие понятия, как дроби, проценты, прибыль и кредит. Да, это была поразительная школа, но самым невероятным в ней, самым ее сердцем, по крайней мере на мой взгляд, являлась библиотека и заведовавшая ею библиотекарь. Я не помню ее фамилию, но помню лицо с такой ясностью, будто мы с ней виделись вчера, а не сорок с лишним лет тому назад. Библиотека манила каждого из нас – при первой же возможности мы неслись туда сломя голову. Это был большой зал, вдоль трех стен которого и до самого потолка стояли полки с книгами. Четвертую стену занимали шесть громадных окон, благодаря чему библиотека всегда была залита светом. Никому из нас никогда не говорили, что нельзя брать ту или иную книжку потому, мол, что мы еще маленькие. Но нас необыкновенно умело подводили к нужным книгам, я бы даже сказал, соблазняли именно теми книгами, которые были для нас полезны. Вот ты стоишь у одной из полок, изучая разноцветные корешки, и библиотекарь подходит к тебе, нагибается и с заговорщическим видом шепчет на ухо: «Тут есть книжечка одна… Советую тебе взять ее, пока не схватил кто-нибудь другой. Хочешь?»

Выпускной класс моей любимой City & Country School. Я – второй справа во втором ряду. 1946 г.

Еще бы, конечно, хочу! Вот так мы часами сидели в белых с синими подушками соломенных креслах, расставленных в форме каре по в сему залу, и читали. Мы словно ныряли в эти тайные книги, выходя на поверхность для того лишь, чтобы, оглядевшись, испытать сладкое чувство своей избранности, ведь только мы владели этим сокровищем. Книги вели нас в новые, сказочные миры. Я шел рука об руку с медвежонком Пухом, боролся против шерифа Ноттингемского и ничтожного Короля Джона вместе с Робин Гудом и его веселыми ребятами (особенно я любил Малыша Джона), я сражался на стороне Короля Артура и рыцарей Круглого стола, среди которых выделял Ланцелота и Гавейна, я участвовал в войнах Алой и Белой розы, отбивал девицу Мэриан и лично прикончил сэра Гая из Гисборна; вместе с Джимом Хокинсом я был на Острове сокровищ, и резкие крики попугая Длинного Джона Сильвера до сих пор звенят у меня в ушах; я плавал по Миссисипи с Томом Сойером, Геком и Джимом, я влюблялся в Озму, принцессу Изумрудного города, я раскачивался в такт Песни о Гайавате; я дрался плечом к плечу с д'Артаньяном, Атосом, Портосом и Арамисом (именно в таком порядке); я не уступил «Волку» Ларсену; я безудержно плакал на судьбой каждого из животных, населявших страницы книг Эрнеста Сетона Томпсона; я раскачивался на лианах в джунглях вместе с Maугли, утопал лицом в шелковой шерсти Багиры, вместе с Рикки-Тики-Тави чувствовал, как глаза мои наливаются кровью и ноги напрягаются в ожидании отвратительных гадин Нага и Нагиньи. Словом, я кое-что повидал на своем веку – и это лишь малая часть.

Что и говорить, эта библиотека да и вся школа были уникальны. И за всем этим стояла настоящая забота, настоящая любовь учителей к детям. Это я стал понимать гораздо позже, тогда все принимая как должное. Хотя имел уже и другой опыт, относившийся к первому моему школьному году во Франции. 1940 год – время оккупации, учителя были подобраны немцами. Нас, учеников, рассаживали в классе в соответствии с успеваемостью: лучший ученик сидел справа за первой партой, за ним, за второй партой, ученик, занимавший второе место по успеваемости, за ним – третий. Всего в классе было четыре ряда по десять парт в каждом. За последней, сороковой, партой крайнего левого ряда, сидел худший из всех. В течение года нас передвигали вперед-назад и слева направо, словно фигурки в какой-то причудливой игре. На самом деле все это приводило к конкуренции и зависти среди шестилетних детей. Учитель расхаживал по классу, держа в руке длинную гибкую деревянную указку с круглым набалдашником на конце. Тот, кто баловался, получал набалдашником по голове. Это было и больно, и унизительно. Таков был немецкий метод обучения. Или, скажем, французский метод с немецким акцентом.

Я окончил «Сити энд Кантри» в двенадцать лет и поступил в Стайвесант Хай-скул, по-нашему – в среднюю школу имени Стайвесанта. Школа имени первого губернатора Нью-Йорка (в то давнее время город назывался Нью-Амстердамом) голландца Питера Стайвесанта была и остается в числе лучших в Америке. Она одна из тех немногих, для поступления в которые необходимо сдать конкурсные вступительные экзамены. Несмотря на ее академическую элитарность, в классах было по сорок учеников, и большинство учителей относились к ним с полнейшим равнодушием – так по крайней мере казалось мне. Учителя учили нас, тестировали. Если ты преуспевал – значит, преуспевал, если нет – значит нет. Если в конце года по сумме тестов ты получал провальную оценку, тебя исключали. Просто и понятно, и никому нет до тебя дела. Выпускника «Сити энд Кантри», привыкшего к вниманию и любви учителей, подобное отношение шокировало.

Новый 1947-й год, за пианино нелюбимый мной Стеллан Уиндроу

Живя в Америке, я прекрасно понимал, что я – не американец. Не могу сказать, откуда я это знал, хотя, быть может, ощущал интуитивно из-за отца. Ему Америка не нравилась, хотя он весьма преуспел, служа в Louis Incorporated, дочерней компании кинокорпорации MGM (та, чьи фильмы начинаются с появления рычащей львиной головы). В 1946–1947 годах он зарабатывал двадцать пять тысяч долларов в год, что сегодня составляло бы около трехсот тысяч. Как я уже писал, у нас был; изумительная квартира, а лично у меня, сопливого юнца, имелась не только собственная спальня, но и отдельная комната для игр и своя отдельная ванная комната. Так что нелюбовь отца к Америке не имела отношения к проблемам карьерным или финансовым. Просто он был до мозга костей европейцем; американцы казались ему людьми поверхностными, неотесанными. Такое мнение многие европейцы разделяют и по сей день.

* * *

Я уехал из Америки, когда мне было неполных пятнадцать лет. Мое знание страны ограничивалось именно этим опытом; с одной стороны – бесценным, даже невосполнимым, но с другой – все-таки недостаточным. Кроме Манхэттена, где жил и учился, я мало где бывал – летом во время школьных каникул на Лонг-Айленде, под Вашингтоном у моей тети и двоюродных братьев. После отъезда, живя в оккупированной советскими войсками Германии и затем в Германской Демократической Республике, я от Америки был отрезан. Да и оказавшись в Советском Союзе, я не имел никаких контактов с Америкой или американцами вплоть до 1957 года и Всемирного фестиваля молодежи и студентов (об этом еще будет сказано). Не вдаваясь в подробности, скажу, что мое «открытие» Америки началось лишь при первом моем возвращении в страну в 1986 году и продолжалось вплоть до создания документального фильма «Одноэтажная Америка» (2006 год). За эти двадцать лет я не только ездил по стране с лекциями, не только работал на американском телевидении, но исколесил ее вдоль и поперек и могу теперь заявить, что знаю американцев настолько, насколько человеку вообще дано знать какой-либо народ.

Американцев, на мой взгляд, отличают некоторые совершенно замечательные черты: удивительная и совсем не европейская открытость, удивительное и совсем не европейское чувство внутренней свободы, удивительное и совсем не европейское отношение к работе. Есть, конечно, и черты иные – тоже не европейские: в частности, отсутствие любопытства ко всему, что не является американским, довольно низкий уровень школьного образования.

Образ туповатого, малоообразованного, хамоватого американца, который так культивируется в Европе, не более чем неудачная карикатура. Образ этот рожден, как мне кажется, одним характерным для всех европейских стран чувством: завистью. Это же относится и к русскому антиамериканизму, к образу «америкоса», столь дорогому многим русским сердцам. Да, американцам и Америке завидуют, многие втайне хотели бы жить так, как живут они, потому носят джинсы и «ти-шерты»[11]11

Ти-шерт – от англ. t-shirt – футболка, тенниска.

[Закрыть], жуют жвачку, пьют кока-колу, едят в кинотеатрах попкорн, преклоняются перед голливудскими звездами и блокбастерами, млеют от американских сериалов, восторгаются американской попсой – и завидуют.

В России это принимает престранные формы. Антиамериканизм становится знаменем различного рода молодежных объединений – «Наших», «Нацболов», «Молодогвардейцев», всякого рода полуфашиствующих шовинистических групп. Им противостоят «продвинутые либералы», для которых Америка – вершина цивилизации. Порой все это обретает комические черты.

В России мои противники из «патриотического» крыла обзывают меня «американцем», подразумевая тем самым, что я ненавижу Россию и желаю ей гибели; мои противники из «либерального» крыла (а их, поверьте, ничуть не меньше) не могут обозвать меня «американцем», поскольку это было бы высшей похвалой. Поэтому они используют такие обидные словечки, как «приспособленец», «и нашим, и вашим» и тому подобные.

Смешно. И скучно.

* * *

Итак, я понимал, что я не американец. Но я также осознавал, что я не русский. Как я мог быть русским, если не знал по-русски ни слова? На самом же деле я считал себя французом. А как же? Мама моя – француженка, я родился в Париже, так о чем речь? Француз я – и точка. Это мое убеждение в точности совпадало с французскими законами, принятыми, когда в результате Наполеоновских войн Франция потеряла почти весь цвет своего мужского населения. Закон гласит: ребенок мужского пола, рожденный во Франции от французской матери или французского отца, является гражданином Франции и не может отказаться от своего гражданства без особого решения Хранителя печати государства. Так что с точки зрения французских властей я – не просто гражданин Франции, а гражданин, уклонившийся от военной службы, конкретно – от участия в войне в Алжире. Стоит мне ступить ногой на французскую землю, и власти имеют законное право арестовать меня. Но хоть я и вступал туда не раз, власти выказывали необыкновенное сочувствие к моей непростой жизни. Vive la France!

* * *

Так-то оно так, но требуется некоторое дополнение.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?