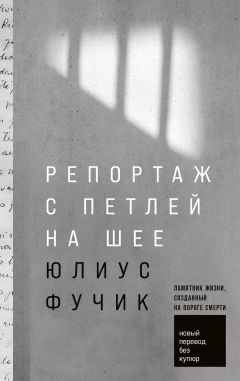

Текст книги "Репортаж с петлей на шее"

Автор книги: Юлиус Фучик

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Глава 3

Камера 267

Семь шагов от двери до окна, семь шагов от окна до двери.

Знакомо.

Сколько раз я мерил шагами дощатые полы тюремных камер в Панкраце! Быть может, именно в этой сидел, когда слишком настойчиво отстаивал право судетских немцев на самоопределение и слишком ясно видел, насколько губительна для чехов политика бюргеров-националистов. Теперь мой народ распинают на кресте, перед камерами ходят надзиратели – судетские немцы, а где-то снаружи слепые пряхи политических судеб снова тянут ненавистные нити. Сколько сотен лет нужно человечеству, чтобы прозреть? Через сколько тысяч камер пройти, чтобы наконец двинуться к прогрессу? Сколько еще их ждет впереди? О нерудовский Христос, святое дитя, «путь, ведущий всех смертных к спасенью» так и не пройден; хватит спать, хватит спать![4]4

Ср.: Я. Неруда. «Рождественская колыбельная» (1896), пер. Б. Слуцкого. – Прим. ред.

[Закрыть]

Семь шагов туда, семь обратно. На одной стене откидная койка, на другой – неказистая коричневая полка с глиняной посудой. Да, знакомо. Кое-что, правда, механизировали: теперь тут центральное отопление и унитаз вместо параши… И, главное, людей, людей механизировали! Они словно роботы[5]5

Понятие появилось в 1920 г. у К. Чапека в значении «механические люди». Первоначально они были названы «лаборами» от латинского слова labor – «работа». Но затем по совету брата Чапек поменял название на robot от чешского слова robota – «тяжелый принудительный труд». – Прим. ред.

[Закрыть]. Нажал кнопку, погремел ключом в дверях, глянул в «глазок» – и заключенные вскакивают, что бы ни делали, один за другим вытягиваются по струнке… Открыл дверь – и старший по камере выпаливает на одном дыхании:

– Achtung! Celecvózíbnzechcikbelegtmittrajmanalesinordnung[6]6

– Смирно! В двести шестьдесят седьмой трое заключенных, все в порядке (искаж. нем.).

[Закрыть].

В 267-й. В нашей камере. Но в 267-й механизм не отлажен. Вскакивают двое – я все лежу на соломенном тюфяке под окном. Лежу пластом неделю, две, месяц, полтора – и вот, словно родившийся заново, уже поворачиваю голову, уже поднимаю руку, уже приподнимаюсь на локтях и даже пробую перевернуться на спину… Легче описать, чем прожить.

Меняется и камера. Вместо тройки на двери теперь двойка: мы остались вдвоем – больше нет Карела, младшего из тех, что пели по мне панихиду. Со мной только воспоминания о его добром сердце. Да и помню я его смутно – только два последних дня вместе с нами: он в который раз терпеливо рассказывает мне свою историю, я в который раз засыпаю посреди его рассказа.

…Карел Малец, механик, работал у клети на руднике где-то под Гудлице, привозил оттуда взрывчатку подпольщикам. Арестован около двух лет назад. Сейчас его ждет суд, скорее всего в Берлине, где таких, как он, много… кто знает, чем все закончится… женат, двое детей, любит их, очень любит… «но это мой долг, разве я мог поступить иначе»…

Он подолгу сидит возле меня – пытается накормить. Я не ем. В субботу – неужели пошел восьмой день? – он решается на крайнюю меру: докладывает местному эскулапу, что я не ел все это время. Вечно чем-то озадаченный эсэсовец, без ведома которого врач-чех не назначит даже аспирин, приносит в кружке больничную похлебку и стоит у меня над душой, пока всю не выпью. Карел, очень довольный успехом своего начинания, назавтра сам вливает в меня кружку воскресного супа.

Но дальше дело не идет. Разбитые десны не дают мне прожевать даже разваренную картошку из воскресного гуляша, а распухшее горло – проглотить мало-мальски твердый кусок.

– Даже гуляш, даже гуляш не хочет, – грустно качая головой, сетует Карел, а потом, честно поделившись с «отцом», с аппетитом принимается за мою порцию.

Эх вы, те, кто не был в сороковые в Панкраце, вы не понимаете, просто не способны понять, что такое гуляш! Постоянно – даже в самые тяжелые дни, когда в желудке ревело от голода, а люди в бане напоминали обтянутые кожей скелеты, когда товарищ глазами ел твою пайку, когда отвратительная каша с сушеными овощами, приправленная томатной жижей, казалась деликатесом, – постоянно, даже в самые тяжелые дни, дважды в неделю – по четвергам и по воскресеньям – на кухне в наши миски насыпали картошку и заливали ее ложкой гуляша с парой-тройкой волокон мяса. Сказочный вкус! Но дело не только во вкусе: гуляш был осязаемым напоминанием о мирной жизни, чем-то нормальным, противоположностью жестокой ненормальности гестаповской тюрьмы… о нем говорили с нежностью, с восторгом. Эх, кто бы понял, до чего была дорога ложка хорошего соуса – приправы к ужасу постоянной агонии!

Два месяца спустя я и сам хорошо понимал, до чего был расстроен Карел. Я даже гуляша не хотел – что, как не это, могло убедить его в моей скорой смерти!

Той ночью, в два часа, Карела разбудили и, словно ему предстояло ненадолго отлучиться, словно перед ним не лежал путь на край света – в другую тюрьму, в концлагерь, на эшафот… кто знает, – приказали за пять минут приготовиться к транспортировке. Карел встал на колени у соломенного тюфяка, взял меня за голову, поцеловал – из коридора раздался резкий окрик головореза в форме, дескать, чувствам нет места в Панкраце, – Карел скрылся за дверью, замок щелкнул…

…и в камере остались только двое.

Увидимся ли мы снова, дружище? Когда ждать очередного прощания? Кто из двоих оставшихся уйдет первым? Куда? Кто его призовет? Надзиратель в эсэсовской форме? Или смерть, что не носит формы?

Когда я пишу эти строки, во мне живут только отголоски мыслей, волновавших нас в то самое первое расставание. Минул год, и мысли вслед ушедшему товарищу повторялись то с большей, то с меньшей настойчивостью. Двойка на двери камеры превращалась в тройку и снова становилась двойкой, потом снова тройкой… и снова двойкой, тройкой, двойкой. Приводили новых товарищей по заключению и уводили их – и только мы двое из камеры 267 никак не могли расстаться.

«Отец» и я.

* * *

«Отец» – шестидесятилетний учитель Йозеф Пешек, глава учительского совета. Арестован за восемьдесят пять дней до меня за заговор против Рейха – разработку проекта о реформе чешской школы.

«Отец» – он…

Как напишешь о нем? Ну же, дружище! Тебе предстоит тяжкий труд. Одна камера на двоих – и так на протяжении целого года! Исчезнут кавычки у прозвища «отец» – и двое заключенных разного возраста по-настоящему станут отцом и сыном. Мы переймем друг у друга привычки, излюбленные присказки и интонацию. Попробуй-ка, догадайся, что́ мое, а что отца, с чем он пришел в камеру и что принес с собой я!

Ночами он бодрствовал надо мной и отгонял смерть примочками, когда та приближалась. Усердно очищал раны от гноя, не давая понять, что чувствует запах гнили, застоявшийся вокруг соломенного тюфяка. Стирал и чинил рубаху, превратившуюся в лохмотья еще при первом допросе, и, когда она развалилась, натянул на меня свою. Рискуя получить наказание, принес мне маргаритку и стебелек травы, которые сорвал во время утренней получасовой прогулки во дворе Панкраца. Когда я шел на допрос, провожал меня ласковым взглядом, а когда я возвращался, ставил новые примочки на новые раны, дожидался, пока не вернусь с ночных дознаний, укладывал на тюфяк и заботливо закутывал в одеяло.

Так началась наша дружба. Ничего не изменилось и потом, когда я встал на ноги и начал выплачивать сыновний долг.

Вот так, за один прием, не напишешь, дружище. В тот год в камере 267 царило оживление, и все, что случалось, по-своему переживал и отец. Обо всем этом следует рассказать. И история пока не окончена. (В последней фразе даже живет надежда.)

* * *

В камере 267 царит оживление. Едва ли не каждый час дверь отворяется: заглядывают надзиратели. Действуют они в четких рамках наблюдения за крупным коммунистическим преступником, но также и из-за простого любопытства. В Панкраце часто умирали те, кто не должен был умереть. Но редко когда не умирал тот, чью смерть все ожидали. Заглядывают и надзиратели с других этажей; заводят разговор или, молча откинув одеяло, со знанием дела оглядывают раны, после чего либо отпускают циничную шутку, либо переходят на дружеский тон. Один из них – давайте назовем его Пекарь – приходит чаще остальных и, широко улыбаясь, интересуется, не нужно ли чего-нибудь «красному дьяволу». Спасибо, но нет, ничего не нужно. Несколько дней спустя Пекарь обнаруживает, что «красному дьяволу» все-таки нужно побриться, и приводит парикмахера.

Это первый заключенный не из нашей камеры, с которым я тут знакомлюсь. Товарищ Бочек. Но добросердечный Пекарь оказывает мне медвежью услугу. Отец поддерживает мне голову, а товарищ Бочек, стоя на коленях у тюфяка, старается тупой бритвой прорубить тропу в «буковых зарослях». Руки у него трясутся, в глазах стоят слезы: он убежден, что бреет покойника. Пытаюсь его успокоить:

– Мужайся, дружище, если я пережил допрос во дворце Печека, то, верно, переживу и твое бритье.

Но сил у меня мало, поэтому обоим приходится делать передышку.

Спустя пару дней знакомлюсь с двумя другими заключенными. Панам комиссарам из дворца Печека неймется – за мной посылают. И, так как фельдшер изо дня в день пишет на вызове «Transportunfähig»[7]7

«Нетранспортабелен» (нем.).

[Закрыть], распоряжаются доставить меня на допрос любым способом. И вот двое заключенных в униформе коридорных, или «хаусбайтеров», ставят носилки у нашей двери. Отец с трудом натягивает на меня одежду, меня кладут на носилки и несут. Один из «хаусбайтеров» – товарищ Скоржепа, в будущем заботливый папаша целого этажа, другой – …[8]8

Имя в рукописи не указано. – Прим. ред.

[Закрыть] Когда меня тащат по лестнице вниз и я начинаю сползать с носилок, он наклоняется ко мне и просит:

– Держись!

И уже тише:

– Что бы ни случилось!

В канцелярии мы не задерживаемся. Меня несут дальше, по длинному коридору к выходу… в коридоре полно народу: сегодня четверг, когда родным разрешается забирать в стирку белье заключенных… Все смотрят на безрадостную процессию – в глазах сочувствие. Мне это не нравится, и я, подтянув руку к голове, сжимаю кулак. Надеюсь, все увидят и поймут, что это приветствие. Может быть, глупость с моей стороны, но на большее я не способен… на большее у меня пока не хватает сил.

Во дворе Панкраца носилки ставят в грузовик, двое эсэсовцев садятся рядом с водителем, еще двое – рука на расстегнутой кобуре – встают возле моей головы. И мы едем. Дорога далеко не образцовая: один ухаб, другой – не проезжаем и двухсот метров, как я теряю сознание. Езда эта по пражским улицам забавна: пятитонка на тридцать заключенных расходует бензин на одного, спереди двое эсэсовцев, еще столько же позади – у каждого по пистолету – хищно поглядывают на полумертвое тело, чтобы оно не сбежало.

На следующий день забава повторяется, но я держусь до дворца Печека. Допрос длится недолго. Комиссар Фридрих несколько раз неосторожно прикасается ко мне – и меня без памяти увозят обратно.

Наступают дни, когда у меня не остается сомнений в том, что я жив. Боль, родная сестра жизни, очень ясно дает это понять. Даже в Панкраце узнают, что я по какому-то недосмотру выжил, и вот приходят первые приветствия – перестук через толстые стены, взгляды коридорных, раздающих еду.

Только жена моя обо мне ничего не знала. Сидя в одиночке, всего на этаж ниже, через три-четыре камеры от меня, тревожилась и надеялась, пока на утренней получасовой прогулке соседка не шепнула, что меня больше нет, что я скончался от ран, полученных на допросе. Густина брела по двору, перед глазами у нее все плыло, и она даже не чувствовала, как надзирательница «утешает» ее кулаками и пытается загнать в строй, чтобы не нарушала тюремную дисциплину. Что видела она, без слез глядя на белые стены темницы? А назавтра до нее дошла другая весть: меня не забили до смерти, но я не вынес пыток и повесился в камере. И все это время я словно колода лежал на убогом тюфяке, но каждый вечер и каждое утро упрямо поворачивался на бок, чтобы петь для Густины те песни, которые она так любила. Как же она могла их не слышать, когда я вкладывал в них столько чувства?!

Теперь она уже знает, теперь она уже слышит, хотя мы дальше друг от друга, чем тогда. Теперь и тюремные надзиратели знают и свыклись с тем, что в камере 267 поют, и даже не стучат в дверь, чтобы утихомирить.

В камере 267 поют. Я пою всю свою жизнь и не понимаю, с какой стати мне останавливаться сейчас, в самом ее конце, когда биение сердца ощущается необычайно остро. Что насчет отца Пешека? Ну, это особый случай! Он страстный любитель петь. Не имея ни слуха, ни голоса, ни музыкальной памяти, он поет с такой крепкой и преданной страстью и находит в этом столько радости, что даже я не замечаю, как он перескакивает с одной тональности на другую и упрямо берет «соль» там, где настойчиво просится «ля». И мы поем, когда душу бередит тоска, поем, когда выдается удачный день, поем, чтобы проводить товарища, с которым вряд ли снова увидимся, поем, чтобы приветствовать хорошие вести о боях на Востоке, поем для утешения, для радости – поем так, как пели люди в давние времена и будут петь до тех, пока не перестанут быть людьми.

Без песни нет жизни, как нет жизни без солнца. Нам песня нужна вдвойне: к нам солнце не заглядывает. Окно камеры 267 выходит на север, и только летом на закате на восточной стене солнечный луч рисует тень от решетки. Отец Пешек стоит, облокотившись на койку, и наблюдает за его мимолетным визитом… Самое печальное зрелище, какое только можно тут увидеть.

Солнце! Так щедро светит этот круглый волшебник, столько чудес творит на глазах у людей. Но так мало людей согрето его лучами. Но все переменится. Солнце продолжит светить, и люди будут согреты его лучами. Как чудесно знать об этом! Но нам хотелось бы знать и еще кое о чем, несоизмеримо менее важном: продолжит ли оно светить и для нас?

Окно нашей камеры выходит на север. Только изредка летом, когда выдается погожий день, мы видим закат. Эх, отец, хотелось бы мне когда-нибудь снова увидеть рассвет.

Глава 4

«Четырехсотка»

Воскресение из мертвых – явление довольно странное. Настолько странное, что и объяснить-то тяжело. Мир прекрасен в погожий день, когда ты только-только пробудился после доброго сна. Но когда ты пробудился после сна на смертном одре, мир прекраснее, чем когда бы то ни было. Тебе кажется, что ты хорошо знал сцену, на которой разыгрывается жизнь. Но теперь, когда ты воскрес из мертвых, тебе чудится, что осветитель включил все юпитеры и сцена эта словно залита светом. Тебе кажется, что ты все и так видел. Но теперь ты будто поднес к глазам бинокль и одновременно рассматриваешь мир под микроскопом. Воскресение из мертвых подобно весне, оно раскрывает с неожиданной стороны даже самые привычные вещи.

Пусть ты знаешь, что все это лишь на мгновение. Пусть все твое окружение не «приятнее» и не «богаче», чем камера в Панкраце.

Настает день – и ты выходишь из камеры. Настает день – и ты выходишь на допрос без носилок, и, хотя это представляется невозможным, ты действительно идешь сам. Ползешь по коридору, по лестнице – на самом деле ты не идешь, а ползешь, – а внизу о тебе заботятся товарищи-заключенные: отводят тебя в тюремный автомобиль. И вот ты сидишь. Десять, двенадцать человек в полутемной передвижной темнице. Новые лица. Тебе улыбаются – ты улыбаешься, кто-то – кто это? – что-то нашептывает, пожимаешь чью-то руку – чья она? – и тут автомобиль с грохотом въезжает в ворота дворца Печека. Товарищи тебя выносят. Оказываешься в просторном помещении с голыми стенами. У тебя за спиной одна за другой пять скамей, и на каждой сидят, напряженно выпрямившись, уперевшись руками в колени и невидящим взглядом уставившись в голую стену перед собой… Это, дружище, часть твоего нового мира – кинотеатр.

(МАЙСКОЕ ИНТЕРМЕЦЦО 1943)

Сегодня первое мая 1943 года. Дежурит тот, при ком могу писать. Вот это удача! Вот это удача: в такой день хотя бы на минуту снова стать коммунистическим журналистом и написать репортаж о майском смотре боевых сил нового мира!

Не ждите рассказа о развернутых знаменах. Ничего подобного не было. Не смогу рассказать даже об одном из тех захватывающих событий, о которых так любят слушать люди. Все было намного проще. Не случилось шумной волны десятков тысяч людей, которую в прошлые годы мне довелось наблюдать на улицах Праги, или величественного моря миллионов, которое, как я когда-то видел, залило Красную площадь в Москве, или железного марша сотен тысяч, который, по слухам, прогремел по улицам Берлина. Ни миллионов, ни сотен – лишь несколько товарищей. Но ты чувствовал, что их ничуть не меньше. Ничуть не меньше! Ведь это была демонстрация той силы, которая, проходя под свирепым огнем, не сгорает дотла, а превращается в сталь. Смотр в боевых окопах. А в окопах не носят парадной формы, только невзрачную полевую.

Все это выражалось в таких мелочах… Не знаю, дружище, понятно ли это тому, кто не прошел через подобное, поймет ли он это вообще. Но попробовать можно. Поверь, в этом чувствовалась сила.

Утреннее приветствие из соседней камеры – там выстукивают два такта Бетховена – сегодня торжественнее и выразительнее, чем обычно; стена передает его тоже в ином, более пронзительном тоне.

Надеваем самое лучшее. Во всех камерах без исключения.

Завтракаем уже при полном параде. Перед открытой дверью камеры коридорные с хлебом, черным кофе, водой. Товарищ Скоржепа подает три лепешки вместо двух. Это его майское приветствие – действенное приветствие заботливой души. Под лепешками он незаметно прижимает свой палец к моему. Говорить не позволено, следят даже за выражением глаз – но разве нам не понятны немые слова наших рук?

Во двор, под окно нашей камеры, на утреннюю получасовую прогулку торопятся женщины. Забираюсь на стол и смотрю вниз сквозь решетку. Надеюсь, заметят. Заметили. Поднимают кулаки в знак приветствия – поднимаю в ответ. Сегодня во дворе оживление, совсем не такое, как в иные дни, – радостное оживление. Надзирательница ничего не замечает или, может быть, делает вид. Тоже часть майского смотра этого года.

Наши полчаса во дворе. Показываю упражнение: Первомай, товарищи, начнем по-другому, пусть удивляются надзиратели. Первое движение: раз-два, раз-два – удары молотом. Второе упражнение: косьба. Молот и коса. Немного воображения – и, может быть, товарищи поймут. Серп и молот. Гляжу по сторонам. Вокруг улыбки, все с энтузиазмом повторяют движения. Поняли. Ребята, это наша маевка, а пантомима – наша первомайская клятва, что, даже идя на смерть, мы храним верность.

Снова в камере. Девять. Кремлевские куранты бьют десять, и на Красной площади начинается парад. Отец, пойдем вместе с ними! Сейчас там поют «Интернационал», сейчас «Интернационал» звучит на весь мир, пусть звучит он и из нашей камеры. Поем. Одна революционная песня за другой: ведь мы не хотим оставаться в одиночестве, ведь мы не одни, ведь мы вместе с теми, кто свободно поет на воле, но в бою – как и мы…

…да, мы с вами.

Так в камере 267 мы торжественно завершили майский смотр 1943 года. Но действительно ли завершили? Как быть с коридорной из женского отделения? Чтобы подбодрить товарищей в камерах, днем во дворе она насвистывала марш Красной армии, «Партизанскую» и другие советские песни. Как быть с надзирателем в чешской форме? Он принес мне бумагу с карандашом и теперь сторожит в коридоре, чтобы никто не застал меня врасплох. Как быть с эсэсовцем, инициатором этих записок? Тот бережно прячет исписанные листы, чтобы потом, когда придет время, они вновь появились на свет. Заметь кто – оба поплатятся головой, но они идут на риск, чтобы перекинуть мост между застенками сегодня и свободой завтра. Сражаются. Самоотверженно и мужественно сражаются на местах, как велит ситуация, – и всеми подручными средствами. Совсем простые, самые обычные люди; никому не догадаться, что они на нашей стороне и, сражаясь не на жизнь, а на смерть, могут пасть или победить в этой борьбе.

Десять раз, двадцать, товарищи, вы наблюдали, как войска революции маршируют на майских парадах. Великолепное зрелище! Но только в бою вы оцените истинную мощь и несокрушимость этой армии. Умирать проще, чем кажется, и у героя нет ореола мученика. Но бой куда жестче; чтобы выстоять и победить, нужны безмерные силы. Ты смотришь на них в действии каждый день, но вряд ли осознаешь – ведь все кажется настолько обыденным.

Сегодня ты снова осознал их мощь.

На первомайском смотре 1943 года.

* * *

Первое мая 1943 года ненадолго остановило ход репортажа. Что с того? В праздники человек склонен вспоминать все иначе, и, может быть, радость от события исказила бы мои воспоминания.

Кинотеатр во дворце Печека точно не вызывает радостных воспоминаний. Это преддверие камеры пыток, откуда слышатся стоны и крики других заключенных, и неизвестно, что ждет тебя там. Ты видишь, как туда входят здоровыми, крепкими, бодрыми, а два-три часа спустя выходят искалеченными, лишенными сил. Слышишь громкий, уверенный голос – отклик на вызов, а всего через час тот же голос едва уловим от боли и бреда. Но вот что еще хужe: ты видишь, как люди уходят, ясно и прямо глядя тебе в глаза, и возвращаются, старательно пряча взгляд. Там, наверху, в кабинете у следователя, их посетил один-единственный момент слабости, одно-единственное секундное колебание, одна-единственная тень страха или желания спасти себя – и вот сегодня или завтра сюда прибудут новые люди и на собственной шкуре испытают все те же ужасы с самого начала. Новые люди, которых твой боевой товарищ выдал врагу.

Когда чувства обострены скорой смертью, ты даже без слов чувствуешь, как кто-то дрогнул, может быть, предал или в глубине души счел, что ничего страшного, наверное, не случится, если он чуть облегчит свою участь и выдаст самого непримечательного из соратников. Слабаки! Словно можно назвать жизнью ту, за которую заплачено жизнью товарища!

Вряд ли меня посещали эти мысли, когда я впервые сидел в кинотеатре, но позже я многократно к ним возвращался. И совершенно точно они появились в то утро, когда я оказался в иной обстановке, там, где люди познавались лучше всего, – в «Четырехсотке».

В кинотеатре я пробыл недолго. Час, может быть полтора. Потом выкрикнули мое имя – двое в штатском, разговаривавшие по-чешски, подвели меня к лифту, подняли на четвертый этаж и провели в просторное помещение, на двери которого висели цифры «400».

Некоторое время я провел там один на один со своими надзирателями. Сидел на стуле в глубине помещения и осматривался, испытывая странное ощущение, что все это уже видел. Бывал ли я здесь раньше? Едва ли. Но все вокруг казалось знакомым. Помещение… оно мне снилось, снилось в кошмарном, бредовом сне, тот сильно исказил его, но не до неузнаваемости. Помещение выглядело приветливым, было наполнено солнечными лучами и яркими красками, а через большие окна со светлыми переплетами виднелись Тынский храм, покрытые зеленью Летна и Градчаны[10]10

Районы Праги. – Прим. пер.

[Закрыть]. Во сне оно было темным, без окон, пыльным, залитым грязно-желтым светом, из-за чего люди казались тенями. Точно, тут были люди. Сейчас никого, а шесть скамей – одна за другой – словно стоят на лугу, заросшем лютиками и одуванчиками. Во сне в помещении было полно людей, людей с бледными, окровавленными лицами, они сидели на скамьях бок о бок. Вот там, возле двери, стоял человек с воспаленным взором, в изорванной синей рабочей одежде. Он все просил: «Пить, пить…» – и потом медленно, будто падающий занавес, осел на пол…

Да, именно так все и было. Но теперь мне известно, что все это не было сном. Пусть кошмарная, пусть бредовая – это была реальность.

То происходило в ночь моего ареста и первого допроса. Меня приводили сюда раза три, а может быть, десять, когда хотели перевести дух или наступала пересменка. Деталей не помню. Но точно помню, что был босиком и кафель на полу приятно холодил разбитые ступни.

Скамьи занимали рабочие с завода Юнкерса – вечерний улов гестапо. Человек у двери в оборванной синей рабочей одежде – товарищ Бартонь из тамошней партийной ячейки, косвенный виновник моего ареста. Говорю для того, чтобы никто не винил себя в моем провале. Не было ни предательства, ни трусости со стороны товарищей – обычная невнимательность, невезение. Товарищ Бартонь искал для ячейки связь с руководством. Друг его, товарищ Елинек, нарушив сразу несколько правил конспирации, вместо того чтобы обговорить со мной все заранее и установить связь без себя в качестве посредника, пообещал устроить встречу. Первая оплошность. Вторая, более роковая, – провокатор, втершийся в доверие к товарищу Бартоню. Дворжак. От товарища Бартоня он услышал фамилию Елинеки – вот так супругами Елинеками и заинтересовалось гестапо. Не из-за подпольной работы, которую Елинеки слаженно вели в течение двух лет, а из-за одной-единственной пустяковой услуги – ничтожного отступления от правил конспирации. И то, что во дворце Печека решили арестовать Елинеков в ту самую ночь, когда у меня была назначена встреча, и то, что явились гестаповцы, – все это было не больше чем совпадением. Не планом, нет! Арест Елинеков намечался на следующий день. Все случилось из чистого любопытства, из-за эйфории по поводу удачного разоблачения ячейки на заводе Юнкерса. Мое присутствие у Елинеков удивило гестаповцев не меньше, чем мы удивились облаве. Они даже не знали, кто именно им попался, и не узнали бы, если бы…

Но обо всем этом я догадался не сразу, а много позже, при следующих посещениях «Четырехсотки». Я был не один, на скамьях и возле стен сидели-стояли люди, бежали часы, полные сюрпризов. Сюрпризов странных, которых я не понимал, и сюрпризов дурных, которые я понимал слишком хорошо.

Впрочем, первый сюрприз не относился ни к первой, ни ко второй категории. Приятный, не заслуживающий упоминания пустяк, который я тем не менее вряд ли забуду. Гестаповец-охранник (я узнал его: это он шарил у меня по карманам после ареста) предложил мне докурить. Первая сигарета за три недели, первая сигарета для человека, который недавно снова родился на свет! Взять? Нет-нет, вряд ли он рассчитывал меня подкупить. Окурок охранник проводил совершенно пустым взглядом. Нет, подкупать меня он и не думал. (Докуривать я не стал. Новорожденные – те еще курильщики.)

* * *

Второй сюрприз. В комнату один за другим вошли четверо; по-чешски поздоровались с охранниками в штатском и со мной, расселись за столами, разложили папки, закурили – свободно, совершенно свободно, словно они состоят тут на службе. Но ведь я их знаю, знаю по крайней мере троих, разве они состоят на службе в гестапо? Неужели? И они? Это Терингль, или Ренек, так мы его называли, – давний секретарь партии и профсоюзов, немного взбалмошный, но верный. Нет, невозможно! Вот Анка Викова. По-прежнему стройная, по-прежнему красивая, пусть и совсем седая, – подпольщица, сильная и упрямая. Нет, невозможно! Вашек Резку, некогда каменщик на шахте в Северной Чехии и позже секретарь тамошнего обкома… Мне ли его не знать?! Через какие бои мы прошли вместе на Севере! Неужели и ему сломали хребет? Нет, невозможно! Но что им тут нужно? Что они тут делают?

Не успел я найти ответы на эти вопросы, как уже появились новые. Привели Клецана, и Елинеков, и Фридов – да, этих я знаю, их, увы, задержали вместе со мной. Но почему здесь искусствовед Павел Кропачек, помогавший Миреку в работе среди интеллигенции? Кто знал о нем, кроме меня и Мирека – Клецана? Почему высокий молодой человек со следами побоев на лице дает мне понять, что мы не знакомы? Так и есть. Мы не знакомы. Кто это вообще? Штых? Доктор Штых? Зденек? Боже, это означает провал группы врачей! Кто знал о ней, кроме меня и Мирека – Клецана? Почему на допросе в камере меня спрашивали о чешской интеллигенции? Как меня вообще связали с работой среди интеллигенции? Кто знал об этом, кроме меня и Мирека – Клецана?

Найти ответ было нетрудно. Действительно нетрудно. Но ответ был жестоким. Мирек предал. Мирек заговорил. Всего миг я надеялся, что он, по крайней мере, рассказал не все, но привели следующую группу заключенных – и я увидел Владислава Ванчуру[11]11

Владислав Ванчура (1891–1942) – чешский писатель-коммунист, казненный гитлеровцами. – Прим. ред.

[Закрыть], профессора Фельбера с избитым почти до неузнаваемости сыном Бедржихом Вацлавеком[12]12

Бедржих Вацлавек (1898–1942) – чешский критик-коммунист, казненный гитлеровцами. – Прим. ред.

[Закрыть], Божену Пулпанову, Йиндржиха Элбла, скульптора Дворжака – всех тех, кто входил или должен был войти в Национально-революционный комитет чешской интеллигенции. Все они оказались здесь. О работе среди интеллигенции Клецан рассказал все.

Первые дни во дворце Печека были нелегкими. Но это! Это стало самым тяжелым ударом, который я тут получил. Я ждал смерти, а не предательства. И, как бы снисходительно я ни судил Клецана, как бы ни старался учесть смягчающие обстоятельства, как бы ни хранил в памяти все то, чего он не выдержал, у меня не получилось найти иного слова, кроме как «предательство». Ни колебание, ни слабость, ни бессилие почти до смерти замученного человека, лихорадочно ищущего, как остановить пытки, – ничто не могло его оправдать.

Теперь я понимал, почему в самую первую ночь они уже знали мое имя. Понимал, как тут оказалась Аничка Ираскова, у которой мы несколько раз встречались с Клецаном. Понимал, почему тут оказался Кропачек, оказался доктор Штых.

Меня возили в «Четырехсотку» почти ежедневно. И почти ежедневно я узнавал новые подробности – печальные и страшные. Клецан был человеком со стержнем, его не сгубили ни пули в Испании, ни кошмары концлагеря во Франции. Теперь же он бледнел при виде плетки в руке гестаповца и в страхе перед зуботычинами предавал товарищей. Каким же поверхностным было его мужество, если от него ничего не осталось под ударами! Таким же поверхностным, как и его убеждения. Он был сильным среди своих, в окружении единомышленников. Был сильным, потому что помнил о соратниках. В одиночестве, в стане врагов, он растерял всю свою силу. Утратил целиком и полностью, потому что помнил только о самом себе. Пожертвовал товарищами, чтобы спасти собственную шкуру. Струсил и из трусости предал.

Не рассудил, что лучше умереть, чем расшифровать найденные у него записи. Расшифровал. Назвал имена. Явки. Привел агентов гестапо на встречу со Штыхом. Отправил их на квартиру Дворжака, где находились Вацлавек и Кропачек. Выдал Аничку. Даже Лиду, сильную, смелую, влюбленную в него девушку. Всего несколько ударов – и он рассказал половину того, что знал. Узнав о моей смерти, Мирек решил, что держать передо мной отчет больше не придется, и рассказал все остальное.

Мне хуже не стало. Я уже попал в лапы гестапо – как еще мне можно было навредить? Наоборот, его слова стали тем, на чем держалось все следствие, началом цепи, звенья которой были в руках у меня, а гестапо очень хотело бы их получить. Только поэтому меня, а вместе со мной и бóльшую часть нашей группы не казнили во время осадного положения. Но появилась бы эта группа, если бы Клецан исполнил свой долг? Да, оба мы были бы давным-давно мертвы, но другие остались бы в живых, продолжая работу и после нашей смерти.

Трус теряет не только собственную жизнь, а гораздо больше. Так случилось и с Клецаном. Он дезертировал из славной армии, обрек себя на презрение даже самого гнусного из врагов. И, даже оставшись в живых, уже не жил. Все его отвергли. Он пытался загладить вину, но обратно его так и не приняли. В тюрьме быть отверженным намного страшнее, чем где бы то ни было.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!