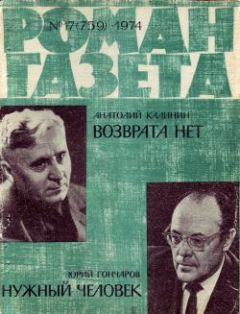

Текст книги "Нужный человек"

Автор книги: Юрий Гончаров

Жанр: Книги о войне, Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]

8

Ночью Степан Егорыч лежал тихо, но без сна. Дышалось как-то трудно, тело было усталым, больным, голова тяжелела, – наверное, с дороги, с голоду. Он только и поел за целый день, что в хуторе, куда заезжали. У Василисы, конечно, нашлась бы для него еда, но одалживаться у нее язык не двигался у Степана Егорыча. Завтра Дерюгин что-нибудь выпишет ему из колхозной кладовой, авансом, будет у него своя пища, а пока – ничего не сделаешь, надо терпеть…

Василиса так и не вступила с ним в разговор: молча достирала, подтерла пол, погремела у печи чугунами, готовя на утро поросенку затируху из картофельных очисток и отрубей. Степан Егорыч по-прежнему все сидел на табурете, прокашливаясь, когда было уже совсем не сдержаться, мучительно желая покурить. Но он уже знал, что у местных не принято дымить в доме и Василиса этого не одобрит. Выходить же на двор, на мороз и ветер, страсть как не хотелось, он только начал по-настоящему согреваться. Но все же он вышел, постоял за углом хаты, где меньше прохватывал ветер, жадно высосал цигарку из последнего Василь Петровичева табака. От курева, которым он был богат, теперь у него осталась только пачка папирос производства Федора Карболкина, про которую Степан Егорыч решил, что ее надо тянуть подольше: кто знает, разживется ли он тут табаком, может, тут, у здешних, такой обычай, что и не курит никто, и табака даже не сеют, не заведено…

Когда он вернулся, Василиса разбирала кровать за печкой, отгороженную от комнаты ситцевой занавеской. На табуретке Степана Егорыча горкой лежали толстая войлочная кошма, одеяло, подушка в свежей, только что надетой наволочке.

Степан Егорыч понял, что это его постель. Он составил у стены две лавки, разостлал вдвое кошму, улегся. Получилось ничего, только коротковато: если протянуть ноги во всю длину, ступни повисали за краем скамей.

Ах, да так ли еще он спал за эти полтора года войны, разлуки с домом! Где только и как ни приходилось ночевать! В холодных мокрых стогах посреди пустых, разбухших от дождя полей… В соломе всю ночь шуршали мыши, случалось, ползали прямо по телу, падали на лицо… В топи, где ноги тонули по колено, на болоте случалось ночевать, – это в окружении, поздней осенью сорок первого; вода на открытых местах была уже в пластинках льда; спали полустоя, полусидя, скрючившись на кучах натасканного хвороста, жердняка, а верней сказать – вовсе не спали, маялись, пережидая ночь, в сыром вязком тумане, оседавшем к утру инеем на болотную траву, на ветки деревьев и кустов… На сеновалах, в сараях, в избах каких! Не перечислить, не вспомнить всех. В одной старик хозяин, гадина, поубивать всех хотел. Благо, один боец высмотрел, что он со двора топор в фуфайке принес и под голову себе положил. Зачем топор? Старик, когда его трясти начали, сослался – дескать, от страху, вдруг немцы придут. Какой страх – полна хата солдат и все с оружием. И что топором с ними сделаешь, с немцами? Ясно, своих хотел во сне перекрошить, от немцев уважение заработать. Может, лавочку ему разрешат, какая у него в старое время на деревне была.

И вот – Сухачёв-хутор. Тридцать саманных хатенок среди сугробов и самих похожих издали на сугробы в бескрайнем белом просторе приуральской степи… Про эти места он и не слыхал раньше. Так, смутно только – есть далеко какая-то Урал-река, населена казачеством, прежде они всё воевали с азиатцами, ходили на Бухару, на Хиву… Это ему отец рассказывал, а отцу – дед. Были они самые обычные крестьяне, мужики, но тоже довелось им испить солдатскую чашу. Отца Егора Тимофеевича на русско-японскую войну забирали, через всю Россию в теплушке везли; остался живой, был только контужен снарядом японской гаубицы. Дед не воевал, но срочную служил и до самой смерти помнил солдатскую науку, так в него крепко ее вложили: как в строю стоять, как ружейные приемы делать, все команды помнил и мог повторить, сигналы, которые полковой трубач играет.

Степану Егорычу хотелось заснуть и во сне увидеть домашнее, Полю, дочерей своих. Иногда это ему снилось, и это были самые желанные его сны. Однажды в госпитале приснилась ему ярмарка, та, на которую они с Полей ездили, когда еще были молодые, на второй год женитьбы. Ярмарка была осенняя, многолюдная, пестрая, шумная. С каруселями, качелями, цирком под полотняной крышей, в котором показывали живого слона. В ту пору в народе было еще много всяких умельцев, ремесло еще не прекратилось, и на ярмарочной площади громоздилось горами всякое изделие: плетеные корзины и кошелки, глиняные макитры и кувшины, детские коляски и саночки; был целый ряд, где торговали расписными прялками, был ряд с бумажными цветами, а уж там, где шла торговля игрушками, глаза слепило от нестерпимо яркого фуксина, киновари и лазури. Степану Егорычу приснилось, что несутся они с Полей на карусельных лошадях, он – на белой в черных яблоках, она – на огненно-рыжей; гривы полошатся, смешно и страшно и такой навстречу ветер, что, гляди, сдует…

А на самом деле на той ярмарке было не так. На карусели они не катались, только поглядели из толпы народа. Не гоже показалось Степану Егорычу, женатому человеку, на карусель взбираться. Было другое – ходили, приценялись к тому, что для домашнего хозяйства надобно. И получилось так, что обидел Степан Егорыч Полю, не желая – а обидел, и понял это уже потом, когда поправить было нельзя.

Ходил по ярмарке человек татарского обличья, в рваном ватном халате, запоясанный красным кушаком, носил на руке ворох головных косынок, тряс ими народу в глаза, бормотал косноязычно, расхваливая свой товар. Поля вся так и встрепенулась, когда эти косынки увидела. Были они дивно как хороши: цветастые, праздничные, – будто ком пламени полыхал в руках татарина.

– Купи, Степа! – попросила Поля.

Мешок с покупками уже тяжело тянул Степану Егорычу плечо, но деньги еще оставались. На кадки. Хотел Степан Егорыч хорошие дубовые кадки купить для засолки, под огурцы и капусту. На платки Степан Егорыч и сам поглядел – хороши, спору нет, а вот когда Поля сказала – купи, взяло его сомнение: впору ли ей, Поле, замужней женщине, двоих детей родившей, такие платки надевать? Молодой незамужней девке – еще куда ни шло, ей приукрасить себя положено. А Поле такое нескромно. Не принято.

– Купи, Степа, – повторяла Поля. Глаз не могла от тех платков оторвать.

Степан Егорыч воспротивился: баловство, блажь, семейные люди о серьезном должны думать, кадки нужны, это дело, и увел ее от татарина. Она пошла безропотно, но все оборачивалась, глядела – очень ей хотелось заиметь татарский платок.

Никакого разговору о платках у них больше не было, но Степан Егорыч приметил – как-то вроде потускнели Полины глаза. Сколько потом мучался он, вспоминая, казнил себя: эх, поскупился, дурень, а зачем? Не для людей, не для наряда, – даже если б берегла Поля этот платок в укладке да перед зеркалом для себя надевала – и то какая бы ей радость была!

Он снова вспомнил этот далекий день и опять сокрушенно заныло у него внутри от этой своей вины перед Полей. Сколько лет прошло, а вот же – случай тот сердце всё так и гложет…

9

Многоцветье ярмарки текло, кружилось перед ним, неслись кони – белый в черных яблоках и огненно-рыжий, с хвостами по ветру, выгнув крутые шеи; смеялась русоволосая Поля, платок ее сбился, упал на плечи…

Но он уже не вспоминал, это ему уже снилось – он спал, и как-то нехорошо, будто придавленный какой-то тяжестью; где-то бухал барабан, удары били по ушам, и вдруг Степан Егорыч разобрал, что никакой это не барабан, а придавленно, напряженно, словно стараясь разбудить его своим тревожным стуком, бухает его сердце. Но тяжесть не пускала его вернуться к сознанию, вдавливала назад, в одурь сна; сердце бухало уже молотом, двойным стуком – в груди и в голове. Он все же проснулся, удивленный – что́ с ним, отчего так разламывает голову, такое в ней кружение и так его мутит, такая противная тошнота.

– Угар! – сообразил он. Василиса выгребла жар, да, видать, плохо, уложила на под для просушки горку дров – они и затлелись…

Он окликнул хозяйку. Еще раз, громче. Но голосу все равно не хватило, он даже поразился, что голос у него такой бессильный, неживой: сам себя – и то едва услыхал Степан Егорыч.

Он поднялся. Его шатнуло, как во хмелю, но он удержался на ногах. Нащупал немецкую зажигалку в кармане брюк, чиркнул. Огонек вспыхнул крошечный, вялый, хотя бензином зажигалка была не бедна. Степан Егорыч засветил хозяйкину лампу. Она загорелась тоже в четверть силы, огонек на фитиле затрепетал, на глазах уменьшаясь: печной угар, дым, наполнявший хату, душили его.

Степан Егорыч отдернул занавеску. Василиса лежала на кровати распластанно, навзничь, с приоткрытым ртом. В узких щелочках век безжизненно, мертвыми бельмами, светились белки глаз. Похоже, она пыталась встать, да беспамятство подкосило ее, опрокинуло назад, в кровать. Дышала она порывисто, толчками. А дыхания Кати и вовсе было не слыхать. Она лежала рядом с Василисой, у стены с ковриком, свернувшись котенком; как спала – так, видно, ничего не чуя, и перешла в забытье.

Приступ рвоты согнул, скрючил Степана Егорыча. Судороги били его, пригибая к полу, почти валя с ног, но он, спотыкаясь, добрался до окна, стал искать, как его открыть. Окно не растворялось, было глухим, без фортки. Степан Егорыч, не колеблясь, саданул в стекло кулаком. Потом он распахнул двери – в сенцы и наружнюю. Белым клубящимся паром вкатился в хату уличный воздух. Язычок пламени в стеклянном пузыре лампы прыгнул вверх, сразу засветился бойко, живо.

– Хозяйка, хозяйка, проснись! Да проснись же, открой глаза, слышь! – затряс Степан Егорыч Василису за плечи. Голова у нее моталась, щели век белели слепо, хрип пытался вырваться из горла и застревал, не мог освободить грудь. Руки ее остыли. А Катя была совсем как мертвая: так все у нее и повисло – голова, руки, ноги, когда Степан Егорыч поднял ее с постели.

В ногах на кровати пластался полушубок, брошенный для тепла; закутав в него девочку, Степан Егорыч положил ее на пол, под морозную струю.

В Заовражной, когда, случалось, кто-нибудь угорал, к носу прикладывали половинку луковицы или размятый чеснок. Степан Егорыч помнил это с самого детства. Но есть ли у Василисы в доме лук или чеснок, где они?

Степан Егорыч заглянул в горшки и чугунки на судной лавке, у печи, пошарил рукой на лежанке. Чего там только не хранят деревенские бабы – сухари, снизки сушеных грибов, старые решета, а в них фасоль, кривые стручки перца; бывает, что и лук в жестко шуршащей от сухости янтарной шелухе.

Но на лежанке руки его натыкались только на какие-то тряпки, шерстяные носки, валенки.

Степан Егорыч рванул дверцы кухонного шкафчика, погремел посудой, рывком выдвинул верхний ящик. Вместе со звоном вилок, ложек из глубины выкатилась всякая мелочь, пузырьки и пара некрупных луковиц. Он схватил их, грызанул зубами, прямо в шелухе, стал сильно мять в пальцах, чтобы брызнул сок, чтоб пошел целебный дух, поднес луковицу к ноздрям Василисы.

Тут ему самому стало муторно, затемнило сознание и на сколько-то он как бы куда-то провалился.

Очнулся он от стона Василисы. Глаза ее были уже открыты, в них черно, угольно горели расширенные зрачки, но была она еще в помрачении, катала головой из стороны в сторону, беспорядочно разбрасывала руки. Ее потянуло рвать, она старалась приподняться, повернуться на бок, Степан Егорыч просунул ей под спину ладони, приподнял. Она, хватаясь за его шею руками, свалилась на левый бок, легла на его колени. Рубашка от этих ее порывов спустилась с плеч, все оголилось – спина, плечи, полные белые груди повисли, повисла коса, – она была собрана на затылке, но шпильки повыскочили, коса распустилась.

Степан Егорыч все совал Василисе к лицу размятые луковицы, стараясь, чтоб их дух попадал ей в дыхание. «Фельдшера надо!» – подумал он. Но куда бежать, час полуночный, он даже не знал, есть ли в хуторе фельдшер.

Катя зашевелилась на полу, завозилась, раскидывая полушубок. Снежинки влетали в окно, кружились над ее бескровным лицом с лиловым приоткрытым ротиком.

– Хозяюшка… Василиса Ильинишна… Ах ты, боже ж ты мой! Ну что ж для тебя исделать, чем же тебя полечить?.. – растерянно бормотал Степан Егорыч, не зная, к кому кидаться, чем еще помочь, страдая не столько от своей дурноты, сколько за Василису и Катю.

Счастливая все ж таки отмеряна ему судьба! Сколько пуль пролетело мимо, сколько осколков, на каком краю он бывал… И тут его сохранило: почуял, что надо вырваться из забытья, из больного угарного сна. А не найди он в себе силы встать – никому бы утром не открыть глаз, решила бы его жизнь глупая чепуха, вздор – бабий недогляд, печная вьюшка…

Катя на полу могла застудиться, морозный сквозняк обдавал ее худенькое тельце в одной лишь маечке. Степан Егорыч снова перенес ее на кровать, под одеяло. Сам он почему-то холода не чувствовал, хотя ноги его были босы, на полу уже белел иней, а из окошка дуло ему прямо в спину. Он жадно вдыхал этот холод, только в нем было сейчас спасение.

Василиса медленно приходила в себя, но все была как бы слепая, очумелая; Степан Егорыч ее укрывал, а она не хотела одеяла, скидывала его с себя, должно быть, не сознавая, что она вся наголо раскрытая, на виду у совсем чужого мужика, которого имени она даже не успела узнать…

10

Фельдшера в деревне не было; если требовалось, за ним посылали лошадь в Дунино, за четыре версты. Но угар был не такой случай, чтобы звать медицину, дело житейское, знакомое, простое: полежать, пока еще слабы ноги – и пройдет само собой.

– Ох, сердешная, да как же тебя угораздило? – на разные лады повторяли утром бабы-соседки, заходя проведать Василису. – Такая ты справная, все у тебя ладком, за всем глядишь, – как же ты, милая, допустила…

О происшествии знала уже вся деревня, знали о том, что спас солдат, какого Дерюгин из города привез, а не будь солдата – вышла бы совсем беда. Бабы шли к Василисе будто бы проведать, но главное – посмотреть, что за солдат, откуда, где воевал, и каждая почти, оглядывая Степана Егорыча, спрашивала про своего Петра, Ивана, Кузьму, – не довелось ли встречать, все ведь бывает…

Василиса лежала, туго обвязав голову платком, с зеленцой вокруг глаз. Соседки натащили молока в корчажках и все уговаривали ее – пей, пей больше. Молоко было и у Василисы, но бабы несли свое – выразить этим участие.

Василиса не пила, ее, не переставая, мутило.

Катя, такая же зеленолицая, как мать, была живей – выпила кружку.

Степан же Егорыч налег на молоко. Он спешил себя поправить, болеть ему было не время, совсем ни к чему. Тело и голову разламывало, как в большое похмелье, но хозяйство Василисы требовало рук, ухода, и он, пересиливая свою слабость, снес поросенку чугун затирухи, надергал корове сенца из копешки, даже убрал навоз.

С молоком он ел оладьи, что принесла ему одна из баб. За ней и другие понесли ему, кто что – пяток яиц, кусок пирога с картошкой и луком, домашнее сало в крупинках сероватой соли. Степан Егорыч благодарил и принимал. Отказать было нельзя, он понимал этих женщин: он был солдат, который потрудился за всех, за народ, покалечился, и теперь они хотели сказать ему свое спасибо и просто приветить человека, так похожего на своих мужиков, в чужом для него краю. Где-то там, – было в рассуждениях баб, приносивших нехитрые свои подарки, – это зачтется и в ответ кто-то тоже поблагодарит и приветит ихних мужиков в тех чужих для них краях, где они сейчас находились…

11

Так началась жизнь Степана Егорыча на хуторе.

Обозреть его весь можно было прямо с порога Василисиной хаты, а узнать население, включая детишек, в три дня.

В три дня Степан Егорыч уже и зная всех, – если нетвердо по именам, то хоть в лицо. Небогато народу осталось на хуторе: женщины, подростки, малые дети, старики, – по пальцам можно было всех сосчитать.

Колхозное правление квартировало в частной хате, своего помещения не имело – не построились перед войной, не успели. В школу дети ходили в Дунино; если мороз, пурга – не ходили вовсе, иногда по неделе подряд, – такое было ребятам учение. Прежде их возили грузовиком, но грузовика того теперь не было, грузовик возил снаряды по фронтовым дорогам, а, может, давно уже сгорел в придорожной канаве, пробитый немецким железом.

Хатенки на хуторе все были низенькие, как бы нарочно прижавшиеся к земле, чтоб не сдуло в бураны, про которые рассказывали всякие страсти: как плутают вокруг собственного дома, выйдя всего лишь по нужде, как отсиживаются в скирдах, если буран вдруг захватит в поле, бывает, что и по пять суток, не евши ни крохи, как срывает с ферм соломенные крыши и за какой-нибудь час в распыл уносит саман стен.

В стороне от хуторских домов, саженях в трехстах, желтели обмазанные глиной коровник и овечья ферма, возле которой на обширном варке, огороженном слегами, днем толклось, блеяло стадо – сотни три черных и серых овец в неопрятной, свалявшейся клоками шерсти, от голодухи потерявшей блеск.

Так же в отдалении, темнея на снегу, высился дощатый сарай под худой железной крышей – та самая мельница, что остановилась, как побрали ее работников в армию.

Самой трудной заботой для жителей была вода. Степан Егорыч сразу же наслушался этих жалоб. Ни родников, ни речек вокруг хутора не водилось – ровная степь да пустые лога. За это свое местоположение, за постоянную сушь во все лето и получил хутор свое название Сухачёв – значит, сухой, безводный. Колодцы имелись только на фермах. Летом деревня брала воду из мелкого пруда в лощине, зимой же просто растапливали снег. Но если случалось так, что по осени ударяли крепкие морозы, от которых пруд промерзал до дна, а снег еще не выпадал, – вот тогда воду приходилось возить на тележках или носить на себе с ферм, и становилось это нелегким трудом: не ведро ведь в дом нужно и не два при домашней скотине, – потаскай-ка!

Просыпался хутор рано, затемно, как и положено просыпаться деревне. Хозяйки перекликались через улицу, вызнавая, кто может поделиться жаром, торопливо бежали, неся на сковородах или в совках красные уголья, прикрытые кизячной лепешкой. Из печных труб выплывал сизо-белый дым, и вся деревня куталась в сладком, домовитом дыму, как в тумане. На хоздворе пронзительно и противно кричал верблюд, – он всегда кричал почему-то, когда его запрягали. В колхозной кузне звонко и часто бил молот по железу. Кузнеца не взяли еще, но должны были скоро взять, и он спешил доделать недоделанное, починить плуги, бороны и побольше приготовить всего впредь, что может понадобиться людям для работы и жизни, которая будет здесь продолжаться без него.

Дерюгин появлялся в правлении утром, а потом весь день на своей лошаденке мотался окрест по всяким делам. В полутемной же низенькой комнатушке неотлучно сидел один счетовод Андрей Лукич, все что-то считая и пересчитывая на счетах. Что уж в маленьком хозяйстве, где вроде и считать-то было нечего, требовало такой его пристальной работы, но только он все время считал и вид у него был деловой, загруженный, так что когда кто-нибудь из жителей приходил в контору что-то спросить или по вызову, люди даже робели перед Андреем Лукичом и не решались отрывать его от костяшек.

Страстью же Андрея Лукича было вовсе не счетоводство, а международная политика, речи правителей союзных государств, меморандумы и коммюнике – их он не просто прочитывал в газетах, а дотошливо, придирчиво изучал, в убеждении, что слова – это только хитрость, отвод глаз, скрывающие настоящую суть. Ему требовалось порассуждать, высказать свои проницательные соображения. Но Дерюгину слушать было некогда, а прочее население хутора не годилось Андрею Лукичу в достойные собеседники.

Такового он увидел в Степане Егорыче. В первый же раз, выписывая Степану Егорычу накладную на восемь кило пшеницы и бутылку подсолнечного масла, Андрей Лукич пространно изложил ему свой взгляд, чего на самом деле хотел Черчилль, а чего Рузвельт, и почему они тянут с открытием второго фронта.

Степан Егорыч был не силен в международных делах, хотя в госпитале прилежно читал газеты и слушал беседы политинформаторов. Министры и президенты были от него далеко, за их замыслами и кознями ему было все равно не уследить, он просто верил, что Сталин и правительство не промахнутся, где надо, не дадут Гитлеру вывернуться, за беды, какие от него произошли, расчет с ним будет полный, как того ждет и хочет пострадавший советский народ. С Андреем Лукичом ему было интересней говорить о вещах более близких, из той жизни, что была вокруг и его касалась: возьмутся ли в МТС отшлифовать для мотора коленчатый вал и отлить баббитовые подшипники, сколько придется платить и есть ли чем заплатить у колхоза. Остальное он сделает все сам, а вот коленчатый вал – это только в мастерской можно…

Степан Егорыч задумал восстановить мельницу.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?