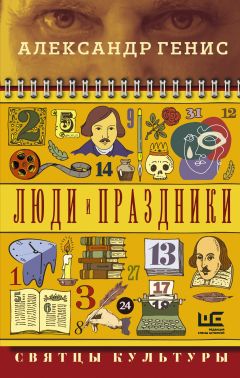

Читать книгу "Люди и праздники. Святцы культуры"

Автор книги: Александр Генис

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

1 февраля

Ко дню рождения “Серапионовых братьев”

Опирающаяся на традицию великих психологических романов, русская проза в большей мере, чем поэзия, развивалась по инерции. Чтобы выбить ее из наезженной бытописательской колеи, потребовался перелом исторического масштаба. Таким катаклизмом была революция. Во всяком случае, так считали “Серапионовы братья”, рассчитывавшие построить новую прозу на расчищенном историей литературном пространстве.

Лев Лунц, считавшийся идеологом группы, настойчиво подчеркивал, что “серапионы” – не товарищи, а братья. Товарищество подразумевало единство целей и средств, но близость братьев определяют не убеждения, а происхождение. У крайне непохожих друг на друга “серапионов” был общий литературный “отец” – Евгений Замятин. Отправной точкой замятинской эстетики было категорическое неприятие традиционной, “напоминающей о передвижниках реалистической литературы с ее бытом и психологизмом”. Созданную по законам “дерзкой диалектики” прозу Замятин представлял завершением триады, где тезисом был реализм, а антитезисом – символизм. Синтез их дает неореалистическую прозу.

Единственный альманах “Серапионовых братьев”, вышедший в 1922 году в Петрограде и Берлине, отличала демонстративная пестрота повествовательных приемов. В альманахе представлен фольклорный и просторечный сказ, библейская стилизация, символический параллелизм, накладывающий газетную современность на мифическую подкладку, монтаж из эпистолярных и документальных элементов, рассказ в ракурсе животного и многое другое. Но “серапионовским” альманах делает не богатый репертуар нарративных приемов, а отсутствие одного из них. В сборнике не было традиционного повествования от лица рассказчика, чья “объективная” позиция якобы не влияет ни на ход событий, ни на отношение к ним.

Это красноречивое умолчание говорит о том, что “серапионы” интересовались не столько действительностью, сколько фиксацией тех искажений, которые литература вносит в ее изображение. “Серапионы” любовались искусством как процессом конструирования реальности. Предметом их изображения был сам механизм, перерабатывающий “сырую” действительность окружающего мира в “окультуренную” литературную реальность.

2 февраля

Ко дню рождения Отара Иоселиани

Литаврист оперного оркестра Гия Агладзе, герой моего любимого фильма Иоселиани “Жил певчий дрозд”, был молод, любим и всегда хотел как лучше. В его душе звучала чу́дная, слышная только ему мелодия. Если бы тайные звуки сложились в звучную песню, вышла бы голливудская “Золушка” со счастливым концом. Иоселиани спас свой шедевр, не дав персонажу развиться в героя.

Гия – человек без свойств, сплошная недоговоренность, неопределенность, несостоявшаяся личность. Но его ценят друзья и посторонние, его зовут и ревнуют, его бранят и защищают, он бесполезен и необходим, как жизнь, как день, хотя бы – как утро. Нелепая смерть “вырвала его из рядов”, в которых он никогда не стоял, но Гия успел кое-что сделать. Он оставил след – крючок, на который вешает кепку его приятель-часовщик.

Сюжет фильма составляют скитания Гии по своему бесплодному дню. Он помещен в среду очень занятых людей. Его окружают друзья нравоучительных профессий и увлечений – хирург, часовщик, юный любитель астрономии. Гия часто оказывается по соседству с цифрой. То это профессор математики, чертящий на доске непонятные символы, то – смазливая лаборантка, считающая одноклеточных микробов, по одному за раз. По телевизору показывают футбол, игру сложной тактики. На улице снимают кино, требующее детально составленной мизансцены. Даже в ресторане Гия попадает в хитросплетение многоголосного грузинского пения. Но главная школа муштры ждет его на работе, в театре оперы и балета, в этой казарме муз, где красота достигается строго организованным насилием над естеством. Гия – непременная принадлежность этого мира, его ударная часть. У Гии важная роль: ударить вовремя. И он, конечно, ни разу не опоздал. Курьезная пунктуальность Гии подчинена не часовым стрелкам, а внутреннему ритму его непростого устройства. Поэтому он интересен не таким, каким он мог бы стать, а таким, какой он есть. Он нужен, чтобы дать прикурить прохожему, взять верную ноту в хоре, прибить крючок на стену, замкнуть круг идиллии, сделав его непроницаемым для посторонних.

Раньше я думал, что фильм “Жил певчий дрозд” рассказывает о красоте зря прожитой жизни. Сейчас уверен, что Иоселиани настаивал на другом: жизнь не бывает лишней.

2 февраля

Ко дню рождения Джеймса Джойса

Два человека бредут по Дублину. Один обуреваем тщеславием, второй – ревностью. Первого не признают, второму изменяют. Обоим плохо, но по-разному. У Стивена Дедала всё впереди: ему еще предстоит написать “Улисса”. Леопольд Блум безнадежно застрял во времени. Он бродит по городу с тикающей бомбой, настроенной на час измены. Стараясь не думать о ней, он объезжает по кривой больное, и мысли его, захватывая целый мир, очерчивают черную дыру. В ней прячется столь страшный факт, что роман служит от него укрытием. Больше в нем, в сущности, ничего и нет. Именно это делает “Улисса” книгой века, которому Джойс открыл свежую истину: “Про необычное пишут журналисты, писатели рассказывают о заурядном”.

Решая задачу, Джойс взялся перечислить жизнь. Но никто не может описать реальность, потому что она всегда и сзади. Джойс просто пошел дальше Толстого, в основном – ниже пояса. Такое интересно читать однажды. Исчерпав прием, Джойс сосредоточился на инструменте, рассчитывая, что объект сам просочится в книгу. И ведь правда: кривое зеркало вмещает больше, витраж подсвечивает мир, обиняками лучше скажешь.

Но и это – лишь часть замысла. Он состоял в том, что “Улисс” предложил читателю жизнь вместо книги. В этом не фундаментальная, а субстанциальная трудность романа: мы можем его понять в той же мере, что и жизнь. Многие куски текста, как значительная часть прожитого дня, остаются нерасшифрованными. Мы вынуждены догадываться о целом по обрубкам слов и окуркам мыслей. Джойс нас погружает в подслушанный и подсмотренный мир. И этим он не отличается от того, что достался нам без инструкций и объяснений. Симулируя реальность, Джойс ставит нас в положение, к которому мы привыкли как люди, но не как читатели.

Собственно, из-за того мы и читаем книги, что они разительно отличаются от жизни. У них есть цель и умысел, что позволяет последнему атеисту испытать благодать, которую другие зарабатывают пламенной верой. Но в “Улиссе” Джойс отвернулся от читателя, бросив его на произвол судьбы, роль которой играет автор. У нас нет выбора: эту книгу следует принимать непрожеванной. Ее темнота и бессвязность – часть испытания.

6 февраля

Ко дню рождения Рональда Рейгана

Рейган был моим вторым президентом. Картера выбирали без меня, но он мне все равно нравился. Именно таким я представлял себе американского политика: без помпы. Как все порядочные люди того времени, Картер был физиком, любил классическую музыку, на инаугурацию шел пешком, в джинсах. К тому же он был хорошим человеком: его обуревали сомнения в исключительной правоте – и своей, и Америки.

Рейган был из простых, любил родину и всегда говорил о ее успехах. По сравнению с ним Картер казался Гамлетом. Но Рейган Шекспира не играл и никогда ни в чем не сомневался. При этом он считался добродушным и снисходительным – не отцом – а дедом нации. Добравшись до Белого дома, Рейган первым делом сократил президентский рабочий день. Его не интересовали частности, он не любил вникать в детали. Рейгану хватало общей философии жизни, заимствованной в кино. Он воплотил в жизнь клише, превратив в политическую программу голливудское амплуа одинокого ковбоя.

Считается, что Рейган разорил коммунизм, втянув его в гонку вооружений, непосильную для советской экономики.

– Звездные войны, – сказали ему в Пентагоне, – чрезвычайно дорогая программа.

– Чем дороже, тем лучше, – ответил президент, – нам она по карману, им – нет.

Но еще важнее оказалась риторическая бомба, взорвавшая привычную к другому обращению политику. Главной находкой Рейгана стала формула “империя зла”, которую он, не доверяя спичрайтерам, сам вставил в знаменитую речь.

Следуя этике вестерна, Рейган разделил добро и зло и сказал, что свобода стремительно и неизбежно приведет к победе первого над вторым. В то время, когда Советская армия была в Афганистане, а Андропов – в Кремле, в это, по-моему, верили два человека. Второй – Солженицын.

7 февраля

Ко дню рождения Чарльза Диккенса

Дождавшись кризиса (своего или общего), я лезу за “Пиквиком”. Эта книга – панацея, потому что она ни к чему не имеет отношения: не альтернатива реальности, а лекарство от нее. Толстый джентльмен с тремя такими же незадачливыми друзьями – не карикатура, а дружеский шарж на человечество. Первая высмеивает недостатки и требует замысла, а шарж обходится преувеличенным сходством. Выпячивая лишь одну черту, автор прячет жизнь в схему.

Бетон благодушия надежно отделяет Пиквика от жизни, и я нежно люблю этот роман за то, что здесь всего два времени года: нежаркое лето в пять часов пополудни, когда Бог сотворил мир, и Рождество, когда Он в нем родился. В такие дни миру все прощается. Неудивительно, что с “Пиквиком” легко жить. Точнее, трудно жить без него. Про остального Диккенса этого не скажешь.

Герои Диккенса интереснее всего того, что с ними происходит, но только – плохие. С хорошими – беда: бедняки у Диккенса неизбежно правы. Нищета служит им оправданием и не нуждается в диалектике. Последняя надежда положительного персонажа – абсурд, которым автор, будто списав у Гоголя, одаривает бедного героя. Так, посыльный из рождественской повести “Колокола” обращается к своему замерзшему носу: “Вздумай он сбежать, я бы не стал его винить. Служба у него трудная, и надеяться особенно не на что – я ведь табак не нюхаю”.

Но обычно оперенные правдой бедняки ведут себя благородно и говорят как в церкви. Отдыхает читатель на злодеях. Теккерей видел в этом закон природы и считал, что хороший роман должен быть сатирическим. У Диккенса – 50 на 50, и лучшие реплики он раздал тем, кого ненавидел. Что еще не значит, что у Диккенса нет других, средних, равноудаленных от бездны порока и вершин добродетели героев. Один из них – бродячий хряк, которого встретил навестивший Нью-Йорк писатель на пасторальной в те времена улице Бауэри: “Он великий философ, и его редко что-либо тревожит, кроме собак. Правда, иногда его маленькие глазки вспыхивают при виде туши зарезанного приятеля, украшающей вход в лавку мясника. «Такова жизнь: всякая плоть – свинина», – ворчит он, утешаясь тем, что среди охотников за кочерыжками стало одним рылом меньше”.

8 февраля

Ко дню рождения Франца Марка

Он хотел рисовать только животных. Анимализм стал его страстью, призванием, в конце концов – религией. Мало того что звери нравились ему больше людей, такое бывает со многими, Марк верил в идиллию, где животные прекрасно обходятся без нас.

Таков его шедевр переломного 1911 года “Желтая Корова”, который постоянно живет в Музее Гуггенхайма. Наравне с “Криком” Мунка и золотым портретом Адели Климта эта картина стала иконой модернизма и в таком качестве застыла магнитиками на каждом холодильнике. В том числе – моем.

Корова Марка пришла из звериного рая, который расстилается за ней на огромном – во всю стену – полотне. Она попала сюда в преображенном виде, отчего и стала желтой. В те годы художник, как все в его кругу, исповедовал “говорящую палитру”. Синий считался мужским, желтый – женским, красный – брутальным. Желтая корова с синим пятном словно исчерпывала универсальную сущность своего племени. Возможно, она задумывалась героиней еще не написанной басни. Другими словами, это – символическая корова, но главное, что она беспредельно счастлива, о чем свидетельствуют улыбка на морде и изящный, насколько это возможно при таком телосложении, изгиб спины, пойманный художником в прыжке. Оставшись без людского присмотра, она живет в Эдеме, и не для нас, а для себя.

Наверное, Марк хотел бы стать в следующей жизни такой коровой. Похоже, что он думал об этом, ибо в конце своего короткого пути начал работу над иллюстрациями к Библии. Судя по наброскам, его захватила земля на заре шестого дня творения, когда Бог уже создал зверей, но еще не дошел до Адама. Верден оборвал жизнь Марка на самом интересном месте.

8 февраля

Ко дню рождения Жюля Верна

Боюсь, что больше всего на меня повлиял “Таинственный остров” Жюля Верна. Перечитывая его сто раз, я всегда пропускал собственно тайны. Мне они казались мелкими по сравнению с величественным сюжетом, от которого я до сих млею. Это строительство цивилизации из ничего, если не считать стального ошейника, спички и единственного пшеничного зерна.

Герои Жюля Верна представляют все классы, включая хищников (собака). Моряк Пенкроф – мастер на все руки, негр Наб – влюбленный в хозяина раб, Гедеон Спилет – журналист, подрабатывающий хорошим охотником и посредственным лекарем, Герберт – студент, в котором я видел себя, вооруженным детской энциклопедией, и вождь колонии – инженер Сайрус Смит, который знает все и еще больше умеет, ибо он воплощение прогресса.

Впятером они строят мир заново таким, каким он мог бы быть, если бы ему не мешало постороннее – частная собственность и женщины. Я еще не понимал, что вторые могут стать первыми, но догадывался, что утопию можно построить, избавившись от балласта на хорошо изолированном острове. В моей школе им считали Кубу и видели в ней аббревиатуру: “Коммунизм У Берегов Америки”.

Я, однако, решительно предпочитал Жюля Верна, который делился увлекательными и бесполезными в домашней жизни сведениями, а именно: как лепить кирпичи, выплавлять сталь, варить сахар и взорвать скалу. Я предчувствовал, что все это никогда не понадобится, но меня грела одна могучая мысль. Мир, как мой алюминиевый конструктор с дырочками, можно разобрать и собрать заново, если знать правила и следовать инструкциям, которые пишет лучший из взрослых – Жюль Верн.

Тогда я не знал, что “Таинственный остров” – мистерия труда и мой персональный коммунистический манифест. Сошедший с его страниц призрак нашел меня в детстве и до сих пор навещает, но зря. Книгу не могу читать, потому что помню наизусть. Хотите знать, как сделать нитроглицерин? Кто же не хочет. Надо серную кислоту смешать с азотной и развести глицерином.

11 февраля

К моему Дню рождения

Я родился в Рязани 11 февраля 1953 года. Эта дата, пожалуй, самая интригующая деталь моей биографии. Если отсчитать тридцать шесть лет назад, получится Октябрьская революция, тридцать шесть лет вперед – падение Берлинской стены. Угодив в самую середину советской эпохи, я прожил ее в живописном пейзаже – в Риге. Моя юность пришлась на викторианский период советской власти, когда она в самонадеянной простоте еще верила в себя, прогресс и окружающее. Все тайны тогда казались секретами, которые стерег КГБ и раскрывал Солженицын. В том непрозрачном, но отчетливом мире непознаваемое считалось всего лишь еще не познанным, вроде Человека-амфибии.

Эта оптимистическая посылка обрушилась, как переполненная книгами этажерка, когда в 1977-м я перебрался в Нью-Йорк, где выяснилось, что правду можно сказать только о том обществе, которое ее скрывает. В свободном мире за ней надо охотиться самому, чем я с тех пор и занимаюсь.

Когда я уезжал, ни о каком сознательном выборе не могло быть и речи. Ни разу не побывав за пределами СССР, я знал только те страны, которые стали зарубежными лишь четверть века спустя. Но теперь, объехав четыре континента, я убедился в том, что все произошло правильно. В отличие от других более ревнивых государств Америке так мало от нас надо, что она каждому дает возможность быть самим собой.

11 февраля

Ко Дню основания Японии

Япония – самая радикальная и соблазнительная альтернатива Западу. Любовь к ней обычно кончается стихами. Что и понятно: балансируя между озарением и банальностью, хайку страдают от имитации, напоминая несостоявшуюся частушку без рифмы. Еще хуже поддается переводу драгоценная в японской традиции спонтанность художественного выражения. На чужой почве фундаментальные свойства японского вкуса – упрощенность, асимметрия и доверие к случаю – вырождаются в ту простоту, что хуже воровства.

Это еще не значит, что нам нельзя подражать японцам. Можно, но лучше так, чтобы они об этом не знали. Все встреченные мной японцы были нормальными людьми. Они ненавидели самураев, знали гейш только по американским фильмам, терпеть не могли театр но, на худой конец предпочитая спектакли кабуки.

Разумеется, взвешенное отношение к уникальным чертам своей истории не спасает японцев от напора чужеземных варваров вроде меня, рассчитывающих присоединить Японию к родине своей души. Я жадно подстерегаю островные странности, избегающие утюга глобализации. Ну, например, того юношу, что, не желая терять нить беседы на узкой тропе дворцового сада, быстро и чрезвычайно ловко шел передо мной задом. Или умного профессора, прервавшего нашу слишком долгую встречу, чтобы каждый в одиночестве смог освежить нарождающееся чувство взаимной приязни. Или пожилую коммунистку, которая кровожадно жалела, что американцы не повесили императора, тут же признавая, что казнь привела бы к исчезновению страны, не способной выжить без хризантемного трона.

Зная за собой грех экзотики, японцы изо всех сил стараются быть на себя непохожими, и нашу любовь они принимают с буддийской сдержанностью. Их легко понять, если вспомнить, что у нас разные интересы. В их истории нам дорого лишь то, что делает ее неповторимой, им важно и все остальное. Когда я, попав в Токио, попросил отвезти меня на чемпионат по сумо, мои хозяева чувствовали то же, что и я, когда москвичи просят показать им Брайтон-Бич.

13 февраля

К Международному Дню радио

Важнейшим из всех искусств является для меня радио. Я этому удивлялся, пока не сообразил, что иначе и быть не могло. Радио у меня в крови. Отец окончил радиофакультет. Сколько себя помню, он не расставался с транзистором. В те времена “Спидола” считалась членом семьи.

Моя связь с радио оказалась самой постоянной. В кино я хожу, телевизор смотрю, газеты читаю, книжки пишу, но радио меня сопровождает от рассвета до заката. Покупая машину, я интересуюсь динамиками, а не лошадиными силами.

Маклюэн писал, что, снабдив человечество общей нервной системой, радио уничтожило старые представления о пространстве и времени. На это изобретение мир отреагировал истерически, сделав возможным появление Ленина и Гитлера.

Сегодня радио кажется старомодным, но, как слухи, оно не может устареть. Радио омывает нас мягкой, почти неощутимой информационной волной. Оно умеет оставаться незаметным, как воздух, о котором вспоминают, только когда нечем дышать. Четыре пятых новостей мы узнаем по радио, часто даже не осознавая, из какого источника почерпнули и свои сведения о событиях, и свое отношение к ним.

Радио – вкрадчивый шепот с неба и инструмент интимного общения. Как голос за кадром, оно звучит не внутри и не снаружи, а – нигде, в душевном зиянии, в загадочной пустоте эфира. Незаметный и незаменимый голос радио, как суфлер, находит лишь того, к кому обращается. Эфирный тет-а-тет способен воспроизвести интонацию той неслышной беседы, которую каждый из нас ведет с собой.

14 февраля

К Валентинову дню

Любовь, помнится мне, – вид болезни. Липкий туман в голове и бабочка в желудке. Злость, недоверие, ревность и бескрайний эгоизм: твое счастье в чужих, да еще и малознакомых руках. Другой человек – источник страдания в не меньшей степени, чем наслаждения, потому что, влюбляясь, мы больше всего боимся потерять того, кого еще не обрели.

Но кроме обычной любви есть еще и нечеловеческая. Могучая и безусловная, она не торгуется, ничего не требует и все прощает.

– Так, – говорят мне одни, – Бог любит человека.

– Так, – говорят мне другие, – человек любит Бога.

– Так, – отвечу им, не таясь, – я люблю своих котов.

Конечно, “своими” я мог их назвать лишь потому, что у котов обычно нет фамилии и они пользуются моей во время визита к ветеринару.

Поскольку кот, как доказала наука, – существо непостижимое, постольку я не могу настаивать на обоюдности наших чувств. Мне достаточно того, что они не против. Коты служат мохнатыми аккумуляторами любви столь бескорыстной, что ее и сравнить-то не с чем. Остальных – от детей до родины – мы любим либо за что-то, либо вопреки. Но с котов взять нечего, и я люблю их просто потому, что они есть.

Тем более что мои мышей не ловят. Да и зачем мне мыши? Мне нужна чистая – не разбавленная страстью, выгодой и самолюбием – любовь. Чтобы пережить ее, нам, как Богу, надо сделать шаг назад, вернуться на землю и склониться перед тварью размером с нашу любовь. С этой – божественной – точки зрения у котов идеальные габариты. У них есть свобода воли, но они ею не злоупотребляют. У котов хватает ума, чтобы с нами не говорить. Они знают, чего хотят, и уж точно нам не завидуют.

Только межвидовая любовь, решусь заключить, бывает счастливой без взаимности.