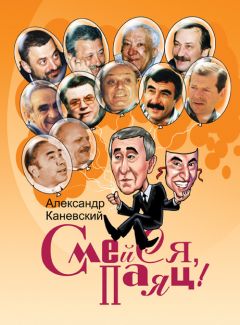

Читать книгу "Смейся, паяц!"

Автор книги: Александр Каневский

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

НАШИ ЖЁНЫ – РУЖЬЯ ЗАРЯЖЁННЫ

Наш лагерь был разбит на берегу какой-то реки, притока Днепра, палатки стояли над обрывом. Прежде, чем туда поселить, нас ночь продержали за оградой. Ночью у реки холодно, мы лежали на траве, прижавшись друг к другу, как щенки, чтоб согреться. Потом ещё пару часов нас мытарили перед баней: «Взять вещи! Шагом марш! Положить вещи! Десять шагов вперёд! Кругом! Взять вещи! Двадцать шагов вперёд!» Измученные бессонной ночью, мы как сомнамбулы выполняли эти бессмысленные приказы. Только потом я понял, что в них был великий смысл: довести нас до полного оболванивания. Тем более, командовал нами сержант Алисов, в прошлом полу-блатной, полу-уголовник, для которого главным ругательством было – «интеллигентики». Уж он-то отвёл душу, получив под своё командование целый взвод «студентиков»: «Лечь! Встать! Бегом! Лечь! Встать! Лечь! Вперёд по-пластунски!» Особенно часто он употреблял эти команды в пыльной степи или когда шёл дождь, и было по колено грязи. Но это потом, а пока, погоняв нас перед баней, наконец, впустил помыться и нам выдали по комплекту воинской одежды, куда входили застиранные добела галифе и гимнастёрка, нестиранная шинель, кирзовые сапоги и пара портянок. Научив обматывать ими ноги и превращать шинели в скатки, нам стали устраивать побудки в час ночи, в три, в пять утра и гонять по степи десять, а то и больше километров. Каждый такой поход назывался марш-бросок. Это происходило при полной амуниции: винтовка, скатка, противогаз и сапёрная лопатка. У меня врождённая косолапость, я с детства хожу вразвалку, но Алисов посчитал, что я это делаю специально, и, в наказание, дал мне нести ещё и ручной пулемёт, который весил тринадцать килограмм. Я взял его за дуло и потащил по земле. Сержант потребовал, чтоб я нёс его на плече. Я объяснил ему, что тащить – легче.

– Два наряда вне очереди! – заорал Алисов. – Ты у меня в сортире говно языком лизать будешь!

– Твоим языком, – уточнил я, – тебе привычней!

– Четыре наряда вне очереди!

Конечно, он меня бы замордовал, если бы не командир роты, старший лейтенант Петренко. Это был обаятельно-примитивный служака. Он проводил с нами занятия по тактике и стратегии. После первого же занятия я стал его любимцем. Вот как это произошло: он указал на отдалённое дерево, стоящее на холме, над оврагом:

– Там вражеские окопы. Вашему взводу приказано отбросить противника и занять холм. Как вы будете поступать? – Я сидел рядом и этот вопрос он адресовал мне. Я начал фантазировать:

– Прежде всего, надо отвлечь противника.

– Правильное решение, – похвалил он, – но как?

– Разобью взвод на отделения. Первое отделение будет отвлекать противника слева, второе начнёт массированный обстрел из всех пулемётов, как бы готовясь к атаке. А в это время, третье отделение, проберётся в тыл и оттуда неожиданно атакует противника.

– Как проберётся?

– Справа, по оврагу.

Ни один мой рассказ, ни на кого, никогда, не производил такого ошеломительного впечатления, как эта моя болтовня на нашего Петренко.

– Всё верно! Как в учебнике! Откуда вы так хорошо знаете тактику?..

– Я с детства Суворова изучаю, – скромно сообщил я.

– И Кутузова! И Наполеона! – подхватили остальные.

– Я ж вижу, что это неспроста. Вы – прирождённый командир!

С тех пор он очень меня зауважал, особенно после того, как я рассказал какой-то смешной анекдот. Оказывается, он обожал анекдоты и заканчивал занятия пораньше, чтобы оставить время на «культурную программу». Я знал много смешных баек и стал его главным «развлекателем». Естественно, он не давал меня в обиду и все наряды в сортир заменял нарядами на кухню, что ужасно злило Алисова, потому что эти наряды считались большой привилегией.

Наш день был заполнен с утра до вечера: мы маршировали, стреляли, метали гранаты, копали окопы «от забора до ужина». Но за два часа до сна, когда уже еле волочили ноги, нам давали личное время, понимая, что сил на личную жизнь уже не осталось. Но начальство нас недооценило: за бараком, в котором разместилась столовая, мы открыли кабаре «Весёлая портянка», каждый вечер собирались там, развлекались и пели гимн этого кабаре – из всего текста помню только припев: «Эх, портянка-распортянка, наша гордость и краса!» И ещё мы тайком разучивали походную песню, которую я сочинил.

Дело в том, что Алисов заставлял нас петь в строю. У него был свой репертуар, который он принудил нас заучить и исполнять. В основном, это были песни о казаках и танкистах. Каждому из нас, по очереди, он приказывал запевать. Я не могу утверждать, что среди нас были кандидаты в Шаляпины, но, с Божьей помощью, ребятам удавалось в ритме выкрикивать слова. Когда дошла очередь до меня, я предупредил Алисова, что меня, как вокалиста, надо использовать только в бою, чтобы деморализовать противника, а своих надо щадить. Дело в том, что я обладаю полным отсутствием и слуха, и голоса. Если отталкиваться от поговорки «Ему медведь на ухо наступил», то на моём ухе медведь танцевал вприсядку. Но взводный не внял моему предупреждению, и я запел. Естественно, это была не песня, а вой раненного шакала. Ребята умирали от хохота и подтягивали такими же дурными голосами. Алисов был в ярости, он не сомневался, что это я над ним специально издеваюсь – в результате ещё два наряда в сортир, которые, как и предыдущие, были заменены нарядами на кухню.

Текст песни, которую мы тайком разучивали, я помню, потому что, спустя годы, на каждой встрече выпускников нашего курса, в любом, самом шикарном ресторане, мы обязательно её пели:

Вот студенты идут,

На плечах у них скатки,

Карабин на ремне, карабин на ремне,

Бьют по жопе лопатки.

А Алисов кричит:

«Поднимай выше ногу!

И равненье держи, и равненье держи!»

Он кричит всю дорогу.

Но осталось семь дней (шесть дней, пять дней и т. д.)

Мы опять будем дома,

Снова вместе пройдём

Стороною знакомой,

Лишь на пристань ступив,

Мы направимся прямо,

Без команды «кругом», без команды «бегом»

К ресторану «Динамо».

А Алисов пускай

Всё кричит «Выше ногу!»,

Мы забудем его

За вином понемногу.

А пока мы идём,

На плечах у нас скатки,

Карабин на ремне, карабин на ремне,

Бьют по жопе лопатки.

Эта песня была нашей местью Алисову за все его издевательства, вернее, не сама песня, а время и место её исполнения: к концу занятий состоялся смотр, на который прибыл и полковник Тык, и местное командование. Они стояли на скамейках, составленных вплотную друг к другу, а все взводы, печатая шаг, с песней, маршировали мимо.

– За-пе-вай! – скомандовал Алисов, когда до импровизированной трибуны оставалось метров сто. И мы запели, все, хором, чтобы не было запевалы-инициатора:

«Вот студенты идут, на плечах у них скатки…».

Алисов, ожидавший песню про очередного казака, испуганно заорал «Отставить!», но мы продолжали: «…Карабин на ремне, карабин на ремне, бьют по жопе лопатки».

Полковник Тык, сообразив, что происходит что-то неладное, тоже скомандовал: «Отставить!». Но и это не помогло, мы продолжали с воодушевлением орать, выплёскивая в этой песне всю свою ненависть к нашему взводному: «…А Алисов пускай, всё кричит «Выше ногу!», мы забудем его за вином понемногу…».

Был страшный скандал, пытались выявить зачинщиков, естественно, безрезультатно, а Алисов за этот смотр получил отрицательную оценку и большие неприятности по службе, чего мы и добивались – боевая задача была выполнена. Но поскольку и Алисов, и Тык не сомневались, что автором песни и инициатором бунта был я, характеристику мне написали ужасающую.

После четвёртого курса состоялись ещё одни армейские сборы. Когда мы начинали учиться, полагалось выезжать два раза на сборы, после второго курса и после четвёртого, по двадцать дней. Потом был приказ отправлять студентов в военные лагеря только один раз после четвёртого курса, но уже на месяц. Нам не повезло, мы попали во временную «вилку» и пришлось «отслужить» и двадцать, и тридцать дней.

На сей раз, нас загнали в Краснодарский край, в станицу Кореновскую, там располагался строительный батальон, и нас прикомандировали к нему. В этом батальоне служили либо штрафники, либо те, кто отказывались идти в армию, кого поймали и мобилизовали принудительно. Поэтому оружие им не доверяли и гоняли только на строительные работы. Лагерь располагался в степи, километрах в пяти от станицы. Мы, все сорок человек, спали в одной казарме на двухъярусных койках. Был июль, жара доходила до сорока градусов, воду привозили в цистернах. Во время марш-бросков несколько ребят упали от перегрева с приступами эпилепсии – их отправили обратно в Киев. В казарме было так жарко и душно, что пот иногда проступал сквозь матрацы. После каждого марша по степи на гимнастёрках выступала соль, они белели, твердели и становились похожими на кольчуги.

По утрам, перед очередным походом в раскалённую степь, нам, помимо каши, выдавали по половине селёдки и кружку чая, чтоб мы меньше потели, сохранялась влага в организме и не так сильно мучила жажда. В первый же день толстомордый ефрейтор, стоящий в окне раздачи, швырнул мне селёдку в кашу. Естественно, я возмутился и потребовал, чтобы он дал селёдку отдельно. «И так сожрёшь!», ответил он, ухмыляясь. На первый раз я стерпел. Но когда это повторилось и назавтра: селёдка в каше с сопровождением «И так сожрёшь!», я швырнул ему миску обратно.

– Сам жри!

Стоящие за мной ребята повторили эту акцию, миски с коктейлем «каша-селёдка» полетели обратно в кухню. Весь взвод поднялся и вышел из столовой, отказавшись от завтрака. Мы и не подозревали, какая это мощная акция протеста: отказ от еды! Очевидно, в российской армии навсегда сохранилась память о том, с чего началось восстание на броненосце «Потёмкин». Примчались Тык и командир батальона, выстроили нас на плацу и приказали немедленно вернуться. Мы отказались: «Нам подают, как свиньям!» Последовали ещё приказы и угрозы, но, очевидно, боясь огласки и пытаясь поскорей погасить начавшийся бунт, начальство сдалось: нам торжественно пообещали, что впредь будет иначе и уговорили вернуться в столовую. И, действительно, раздатчиков поменяли и еду подавали уже более пристойно.

На этот раз никого не наказали, но я понимал, что рано или поздно опять сорвусь, и это уже не пройдёт безнаказанно: Тык предупредил, что если опять будет плохая характеристика, меня не только лишат офицерского звания, но и отчислят из института. Поэтому я начал лихорадочно искать выход из положения. И нашёл: пришёл к замполиту батальона и предложил ему создать концертную бригаду, которая станет ездить по другим воинским соединениям и давать концерты. Причём, репертуар будет самым актуальным, на армейские темы.

Замполита это очень заинтересовало. Он почесал лоб, переходящий в лысину, и изрёк:

– Идея хороша, но где взять такой репертуар?

– Я сам всё напишу.

– Вы?!

– Да. Дайте мне несколько последних газет «Защитник Родины», я пойму, что сегодня актуально и напишу на эти темы частушки и интермедии.

– Сами напишите?! – Стройбатовский замполит был потрясён. – И будет в рифму?

– И в рифму, и смешно. Вот увидите!

– Поглядим, поглядим! – он повёл меня в штаб батальона, вывалил на стол с десяток армейских многотиражек и оставил одного.

Через час я прочитал ему свой первый шедевр: это были частушки о том, что солдат Гринько не умеет наматывать портянки, а солдат Акопян на стрельбищах все пули выпускает в «молоко». Каждая частушка завершалась припевом «А ведь это так легко», который рифмовался и с Гринько и с «молоко». Замполит был в восторге, он поверил в меня.

– Да вы же большой поэт!

– Да, – скромно согласился я.

Воодушевлённый нашими будущими гастролями, он принял все мои условия: на два дня освободил от занятий, чтобы я создал репертуар, потом ещё на три дня, по моему списку освободили четверых ребят, с которыми я всё отрепетировал, и на шестой день мы выехали в соседнюю часть, где уже был объявлен первый концерт. Наш замполит вышел на сцену и перед полным залом гордо объявил номер части, в которой была создана наша концертная бригада (это было сделано на зависть остальным замполитам). Потом Илья Хачик (подробнее о нём – позже) стал произносить заготовленный мной текст. По гениальной режиссёрской задумке (а вы уже догадываетесь, кто режиссёр) он должен был монотонно бубнить его, пока я, сидящий в зале, не заору: «Хватит болтать! Начинай концерт!» Илья оправдывается, что это не так просто. Я продолжаю настаивать, чтоб начинали. Илья предлагает: «Если ты такой умный, иди на сцену и сам начни концерт». Я выхожу, и мы начинаем работать в паре.

Так я планировал оригинальное начало. Но жизнь, как худсовет, внесла свои коррективы. Когда я стал орать и мешать Хачику, двое дюжих солдат-зрителей подхватили меня за грудки и стали вытаскивать из зала. Я, не выходя из образа, сопротивлялся, продолжая переругиваться с Ильёй, а он, с трудом сдерживая смех, поощрял солдат, чтоб они выдворили «хулигана», который ему мешает. С большим трудом, с потерей двух пуговиц, я вырвался из рук блюстителей порядка, влетел на сцену и с неподдельной злостью стал выкрикивать свои фразы, Илья – свои, и постепенно мы вышли на наш парный конферанс. Когда зрители, наконец, поняли, что это был розыгрыш, что всё заранее придумано, раздался дружный хохот и аплодисменты – это был явный успех. Аплодировал и наш замполит, который в начале был неподдельно испуган, а сейчас – горд и ублаготворён. Концерт прошёл хорошо, нас долго не отпускали – так начались наши триумфальные гастроли по воинским частям.

Мы не ходили ни в походы, ни на стрельбище – каждый день я дописывал какую-нибудь новую сценку или песенку (в нашей концертной бригаде был свой вокалист) и требовал время на репетиции. Замполит беспрекословно всё разрешал и выделил нам отдельную комнату в помещении штаба батальона. Хачик и остальные «актёры» не могли нарадоваться такой жизнью. Остальные ребята им очень завидовали, говорили, что это несправедливо, мол, я пристроил любимчиков, и требовали провести отборочный конкурс. Тогда я решил расширить «штатное расписание», пришёл к замполиту и объяснил ему, что «драматургия требует» ещё одного актёра. Но поскольку перед будущим исполнителем стоит трудная задача: мелодекламация, я буду пробовать кандидатов на эту роль прямо в концертах, поочерёдно, пока не отберу лучшего. Наш замполит, получивший уже благодарность от начальства «за создание агитбригады, способствующей повышению уровня боевой и политической подготовки», удовлетворил и это нахальное «требование драматургии». Ребята сами составили список – тех, кто уже «доходил» от недосыпания и ежедневных походов, и я стал их по очереди «выдёргивать» на репетиции, давая возможность отдохнуть и отоспаться. На дверях нашей комнаты постоянно висела табличка: «Не входить! Идёт репетиция!».

И никто не входил, что давало нам возможность подремать, покурить, потравить анекдоты и поговорить о женщинах. Впрочем, мы не только говорили: после концертов, когда ездили уже без замполита, наш водитель, весёлый и бойкий сверхсрочник, привозил нас на танцы, в ближайшие поселковые или станичные клубы, где мы знакомились с местными неприступными красотками, приглашали на концерт, назначали свидания, назавтра заезжали за ними и забирали с собой на очередное выступление. Ну, а после концерта, покорённые нашими выдающимися актёрскими талантами, купаясь вместе с нами в успехе и аплодисментах, они становились более податливыми. Словом, в отличие от предыдущего, этот лагерный сбор превратился в полу-курорт.

Так пролетел месяц. За день до отъезда взвод сдавал винтовки, которые нам выдали по прибытии в лагерь: драили стволы, протирали приклады. У ребят из моей актёрской бригады осталось много неиспользованных патронов, и я предложил устроить салют в честь окончания воинской службы. На этот призыв откликнулись Отто Медведовский и Костя Валежко: мы вышли из казармы и бабахнули в вечернее небо из трёх стволов одновременно. Что тут началось! В лагере объявили тревогу, всех в боевой выкладке выстроили на плацу: «Кто стрелял? Кому подавали сигнал?» Естественно, все молчали. Тогда командир батальона объявил: «Если виновники не сознаются, отвечать будет дежурный по части». Я сделал шаг вперёд, следом из строя вышли и Медведовский и Валежко.

– Тридцать суток гауптвахты!

У нас забрали винтовки, сапёрные лопаты, противогазы, приказали снять пояса и, оставив только скатки, в сопровождении конвоиров привели во мрачный бетонный барак, превращённый в маленькую тюрьму. Она состояла из ярко освещённого коридора и двух десятков железных дверей с зарешёченными окошками, через которые можно было заглядывать в камеры. Наша клетушка напоминала бетонный ящик с маленьким окошком под потолком. Мебели никакой.

– А где спать? – спросили мы у конвоира.

– На полу, – с ухмылкой ответил он.

– На чём?

– На спине.

Дверь захлопнулась. Мы расстелили шинели на мокром полу (в целях гигиены бетон поливали водой, утром и вечером), легли и провалялись так до рассвета на промокших шинелях. Часов в шесть нас разбудила влетевшая в окно буханка хлеба. В неё была воткнута записка и несколько сигарет. В записке содержался призыв: «Храните гордое терпенье!» Мы рассмеялись, настроение улучшилось, хлеб разделили на троих и с аппетитом поглотили.

В камере напротив нас сидел огромный грузин по имени Вано. Сидел уже третий месяц, в нарушение всех правил: для гауптвахты тридцать дней – это максимальный срок, потом положено отправлять в тюрьму. Но его держали, чтобы не увеличивать процент уголовников, выращенных в батальоне. И выпустить не могли, потому что он честно и откровенно заявил:

– Когда вийду, командыра взвода убью, командыра роты убью, командыра батальона убью, а потом – сэбя убью.

– Скажи, что не будешь убивать, и мы тебя выпустим, – уговаривали его. Но он был непреклонен:

– Нэт! Командыра взвода убью, командыра роты убью, командыра батальона убью, а потом сэбя убью!

– Убей сразу себя, – подсказывали ему.

– Нэт! Спэрва командыра взвода убью, командыра роты убью, командыра батальона убью, а потом сэбя убью.

Его пытались истощить и ослабить: более месяца он сидел только на хлебе и воде, но был по-прежнему энергичен, весел и инициативен. Когда, во время утреннего обхода, дежурный по части заглянул в окошко его камеры, Вано выставил туда свою голую задницу, которую уже держал наготове, со словами приветствия:

– Моё тэбе уважение, командыр!

Через час после обхода за нами прислали грузовик, в кабине которого сидел конвоир, приказали сесть в кузов и повезли на полевые работы, в какой-то близлежащий колхоз. Мы вспомнили соответствовавшую этому моменту песню колхозниц из фильма режиссёра Пырьева и бодро орали в ритме марша: «А ну-ка, девушки, а ну, красавицы, пускай поёт о вас страна!..», но, честно говоря, в душе у каждого скреблись кошки: сегодня вечером весь наш курс садится в поезд Краснодар-Киев, а нам оставаться ещё целый месяц в этой мини-тюрьме!.. Каждый думал об этом, но не показывал виду и старался перекричать остальных: «…И с каждой песнею пускай прославятся среди героев наши имена!»…

Шофёр привёз нас на участок, где несколько женщин собирали овощи, высадил всех, прощально посигналил и укатил. Женщины окружили нас, протянули каждому по кружке с водой и стали попрекать конвоира:

– Чего солдатиков заарестовал, ирод!

Он оправдывался, объясняя, что это не он, что ему приказали, но они его отторгли от коллектива, а нас усадили на подстилку и стали кормить принесенными из дома пирожками и варениками. Когда конвоир попытался заикнуться, что нас не для этого прислали, мол, надо работать, они на него цыкнули: «Вот ты и работай, а солдатики теперя в нашем распоряжении», и поставили нам ещё бутылку молока. Когда мы утолили первый голод, стали расспрашивать, кто мы и откуда. Узнав, что мы студенты из Киева, что через год оканчиваем институт, одна из наших кормилиц с надеждой спросила: «А вы, часом, мово Алёшку не встречали? Он на Украине служит, по вашей линии?» В глазах её было такое кричащее ожидание положительного ответа, что я не выдержал – решился на святую ложь и у нас состоялся приблизительно такой диалог:

– Высокий, да?

– Не очень.

– Точнее, среднего роста?

– Ага. Точно.

– Блондин?

– У него волос завсегда русым был.

– Значит, на солнце выгорел. Худой?

– В отца он, в теле.

– Но подтянутый, с хорошей фигурой, правда?

– Это само собой – он у меня спортсмен.

– Точно. В футбол играет.

– Штангист он.

– Верно. Туда отбирали самых сильных.

– Знашь, какие он гири таскал! Мускулы – не обхватишь!

– Точно, он! Хорошо служит, командир им очень доволен, говорит, спасибо родителям, что такого парня воспитали!

Растроганная мама прослезилась, вытащила из кошёлки бутылку самогона и налила нам по полстакана. Когда мы выпили и закусили, к нам подсели ещё две колхозницы.

– А мово Петра не встречали? Танкист он, под Черниговым служит?

– А мово Ваську?..

Самогон подогрел нашу фантазию, и нас несло:

– И вашего встречали. И вашего. Классные ребята! Отличники боевой и политической подготовки…

– …стреляют метко, гранаты бросают дальше всех…

– …родителей вспоминают, каждый вечер меж собой говорят: как там моя мамка?..

Женщины плакали от гордости за своих сыновей и вталкивали в нас новые и новые угощения.

– Ты вот чего, – обратилась мама Алёшки к нашему конвоиру. – Чем на солнце потеть, сведи их на озеро – отсюдова с полкилометра. Пусть искупаются – они же к нашей жаре непривычные. – Она сунула ему в руки яблоко, помидор и несколько пирожков. – И не забижай студентов, чуешь? Не забижай!

– Их забидешь! – проворчал конвоир и повёл нас на речку. Там, скинув с себя всё, вплоть до трусов, мы плюхнулись в воду и долго не вылезали оттуда.

– Ребята! Постережите винтовку, я тоже хочу скупнуться, – взмолился конвоир.

Сжалившись, мы вылезли на берег, легли загорать рядом с винтовкой, а он, счастливый, сбросив одежду, нырнул в воду. Так мы загорали, купались, опять загорали, а время шло, приближался час отхода поезда на Киев. С каждой минутой мы мрачнели всё больше и больше. И вдруг, в клубах пыли, примчался наш грузовичок, и шофёр, не выходя из кабины, крикнул:

– Скорей! Садитесь скорей, а то опоздаем!

Когда мы прикатили в лагерь, ребята встретили нас восторженными криками и аплодисментами, как героев. Оказывается, весь взвод отказался сдавать свои постели, шинели, противогазы, сапоги, гимнастёрки – всё то, что положено было сдать старшине перед отъездом – пока не отпустят «арестантов». И вообще, угрожали не двинуться с места – путь пропадают билеты. Сколько полковник Тык ни просил, ни кричал, ни угрожал – взвод стоял на своём.

– Хорошо! – сдался Тык. – Сдавайте вещи, а я пошлю за ними.

– Сначала пошлите – потом сдадим.

– Вы мне не верите? Не верите полковнику Советской Армии?!

– Не верим.

Оскорблённый Тык повернулся и ушёл, а через две минуты из гаража выехал грузовик и шофёр сообщил, что ему приказано привести нас. Раздалось дружное «Ура!» и все бросились сворачивать постели и складывать казенную одежду. Сдали и наши постели и противогазы. Так что, когда мы подъехали, все были уже в штатском, прозвучала команда «По машинам!», мы срочно скинули форму и уже на ходу, в машине, переоделись в свои родные одежды.

В поезде всю ночь никто не спал: возбуждённо и радостно вспоминали все подробности спасения «арестантов», а мы рассказывали про гауптвахту и про наши «полевые работы». На какой-то станции мы, спасённые, выскочили на перрон, на все оставшиеся деньги купили вина и воспоминания стали обрастать новыми подробностями.

Так завершились вторые лагерные сборы. Характеристики на каждого из нас писались за два-три дня до отъезда, поэтому моя характеристика была просто потрясающая:

«Дисциплинированный, инициативный, занимался самодеятельностью, проводил культурно-просветительную работу, прославлял воинскую службу в рядах Советской Армии, пользовался заслуженным авторитетом среди солдат и офицерского состава».

Характеристика была отпечатана на машинке. Под ней стояла печать и подписи замполита и нашего Тыка. А внизу, после подписей и печати, фиолетовыми чернилами было дописано: «Получил тридцать суток гауптвахты».

С рассказом о двух лагерных сборах я забежал намного вперёд, поэтому сейчас вернусь обратно…