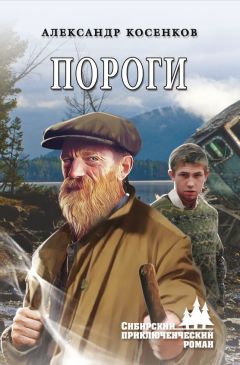

Текст книги "Пороги"

Автор книги: Александр Косенков

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Воробьиная ночь

У балагана горели два костра. Один ярко и сухо – тем, кто не спит, – посидеть, поговорить. Другой, почти без пламени, густо дымит, отгоняя мошку. А, впрочем, какая мошка, когда вокруг шелестит, шепчет, скрипит, посвистывает, сгоняя в тайгу комаров и надоедливую мошкару, ветер. Сухой ветер воробьиной ночи. Вокруг густая шелестящая темнота. Но небо то и дело вспыхивает яркими сухими сполохами, и тогда, в застывшие мгновения, видны вокруг стога, кипящие березы у дороги, темная стена тайги вдали, бабы и мальчишки, спящие в балагане и около балагана на куче травы.

Екатерина с горбатым конюхом сидели у яркого костра.

– Лошади б у меня не сдурели, – проворчал конюх. – Ишь полощет…

– Дождем вроде пахнет, – отозвалась Екатерина после очередного сполоха.

– Река… – возразил конюх. – Дожжа теперь не жди. Гляди, как небо заходится. Животина в такую ночь очень даже беспокоится. Не понимает, что к чему. Воробьиная, говорят, ночь такая.

– Сердце дрожит, – согласилась Екатерина.

– Вот и я про то говорю. Муторная ночь.

Из темноты вышел Санька. Сел рядом с матерью, молча глядя на огонь.

– Ты чего девку с пути сбиваешь? – не выдержала Екатерина. – Времени вам другого нет?

– Кто ее сбивает? – буркнул Санька.

– Дело их сейчас такое, ночи не хватает, – вмешался конюх. – Вот и торопятся.

Сухо и беззвучно заполыхало небо.

– Полыхнуло так-то, гляжу – чуть на змею не наступил, – сменил тему разговора Санька.

– А ты иди еще погуляй, – не сдержалась Екатерина. – Еще не на то наступишь.

– Отец-то где? – после долгого молчания спросил Санька.

Екатерина вопросительно посмотрела на него, словно пыталась понять, о ком он спрашивает. Потом тихо объяснила:

– Рыбачить сплавом поехали.

– Какая в таку ночь рыбалка? – не сдержался конюх. – Рыба без памяти стоит, сеть видать.

Снова заполыхало небо. Осветило лица Николая и Александра. И сразу в темноту провалились река, лодка, в которой они плыли, ближний берег. Медленно вместе с течением они сплавлялись серединой реки. Николай сидел на веслах, Рогов ближе к корме, намотав на руку бечевку, к которой была привязана сплавная сеть с гагарой. Чуть всплескивала почти неразличимая река. Казалось, что темнота медленно плывет мимо застывших в лодке людей. Но вот снова вспыхнуло небо – и снова стала видна лодка посередине реки, две фигуры в лодке, крутые таежные берега, горбатые сопки…

– Бьет кто-то… Может, тайменя загребем, – ощутив подергивание сети, негромко пробормотал Рогов.

– Рыбы сейчас много… – согласился Николай.

– Проверим?

– Дойдем до шиверы, там все равно выбирать.

Рогов неожиданно засмеялся.

– Ты чего?

– Вроде не сговаривались, а опять, как в жизни выходит. Ты гребешь, руководишь, по течению держишь… А я рыбу загребаю.

– Кому загребаешь?

– В корень смотришь. Твоя правда, не себе. Только другой раз и для себя оставлю рыбки, Коля. Не побрезгую. Раз трудился, значит, возьму. Или не положено?

– Что положено, что не положено, ты, пожалуй, лучше меня знаешь.

– Знать – одно… Я так считаю – в жизни надо опираться на что-то свое, собственное. Тогда сделаешь и другим и себе больше.

– Какое свое? Другому лишь бы пожрать побольше смочь.

– Не мешает и пожрать. Особо, когда жрать нечего.

– Понятно.

– Да ты погоди, погоди… Я не про то, чтобы себе все тащить. А чтобы и себе и другим хватало. С умом. Я как жизнь понимаю? Не может человек себе пользу дать, то и другим не сможет. Колотится о жизнь без толку, мешает больше, чем пользы. А то еще хуже – жить так, как он со всех требует. У меня, мол, ничего, и вам – вот…

– Поворачиваешь ты больно хитро. Об чем разговор-то?

– Тебе, дураку, добра хочу.

– Даже так? С чего это ты вдруг раздобрился?

– А я не жадный, Николай. Если по правде считать, получится, что не меньше твоего добра людям сделал. Только посчитать никто пока не прихитрился.

– Давай посчитаем.

– Посчитай. Может, тогда поймешь чего. Я ведь об чем начал? Взвалил ты этот колхозишко на себя. Наверняка не отказывался, за честь еще посчитал. Хотя знал, что берешь, что это за колхоз. Бабы, мужики калеченые, ребятишек горсть, хозяйство, как у бобыля-пьяницы. Взял все это и молчишь. Сам косишь, сам пашешь. Не отдохнул вот, за рыбкой поехал – табор свой накормить… В голову-то тебе не придет – кому польза от этого? Ты загребай, загребай…

– Ты про какую пользу?

– Какую пользу? Ну, людям получше чтобы жить. Польза? Польза. Сам-то ты как думаешь – будут они у тебя лучше жить?

– Будут.

– Да когда будут-то? Ты Дарье или Никитишне вон скажи – будешь, мол, Никитишна, лучше жить. Куда она тебя пошлет? Ей и жить-то осталось, да еще девчонок поднять надо. Какая ей лучшая жизнь останется? А тебе? Повесили на тебя горе чужое и беды… А тебе и самому куда как не сладко. Бабы жалеют, говорят, больной ты весь. А лучшую жизнь, выходит, все-таки видишь?

– Выходит, вижу.

– До тебя, слыхал, двух председателей посадили. Один вроде картошку заморозил, другой хлеб из-под снега разрешил колхозникам взять для себя, чтобы не гнил. Так, что ли?

– Ты к чему это завел все?

– А если бы не заставляли тебя делать одно, другое, что бы сам решил?

– Это как это?

– Да так. Вот тебе, Николай Перфильев, люди, вот тебе власть. Сделай, чтобы им лучше жилось. Что делать будешь?

– Мы, выходит, не об этом думаем? Я от других отделяться не буду. Как все, так и я.

– Сам, сам что сделал бы?

– Не одна наша деревня на свете. Будет каждый только себе жизнь устраивать, что тогда сложится? Хутора, берлоги, заимки. Нет, я со всеми. Как вся страна.

– Можно подумать, убудет стране, если ты сам думать начнешь. Сказал бы где надо – зачем столько сеять, если убирать не с кем? Опять под снег уйдет.

– Говорил.

– Говорил, а сделал. Кому хуже было бы, если бы отказался от председательства? Израненный, войну прошел. Мог и в городе устроиться. Или бы в лесопункт пошел на какую-нибудь должностишку. Екатерине бы полегче, сколько ей маяться-то? Глядишь, тогда и колхозишко бы ваш по слабосильности и отсутствию кадров прикрыли. Людям не колотиться попусту – определились бы.

– Ты об одном забыл. Когда меня в партию принимали?

– Забудешь, как же. Только что сам под конвоем и не отвез меня в город тогда. Пришлось бы тебе за беглеца отвечать. Зря, выходит, Николай, хотели меня тогда укатать. Я и города строил, и на заводе работал, и немца бил… Сынов еще двоих выращу. Вот оно как получается.

– Не скажи. Не турнули бы вас тогда, сидел бы ты царьком здесь. И городов бы не строил.

– Облагодетельствовали, выходит… Ты чего?

– На шиверу выходим. Выбирай сеть!

– Не поспеть…

– Выбирай! Выгребу…

– Сеть запутали.

– Выбирай как есть…

Сполохи сухого неба выхватывали из темноты яростно гребущего Николая, Рогова, судорожно выбирающего сеть с рыбой. Но уже грозно шумела шивера, и лодку стремительно понесло вниз по течению. Николай перестал грести. Рогов торопливо выбирал в лодку последние метры сети, бросил на сеть гагару. Сел, задыхаясь.

За шиверой река стихла, снова чуть всплескивала у бортов. Николай взялся за весла.

– Заговорились, – проворчал Рогов. – Это сколько ж теперь назад грести?

– Доберемся.

– Дай-ка я на весла сяду. Отдохни.

Рогов поднялся и, качнув лодку, перебрался на место Николая.

Утром

Уже совсем рассвело, когда, пристав к берегу, они стали разбирать сеть, выбирая и выбрасывая на жухлую траву рыбу. Неслышно подошла Екатерина. Некоторое время молча глядела, потом громко сказала:

– Улов не больно богатый.

– Сеть запутали, – недовольно сказал Перфильев.

– Не сработались мы с председателем, – добавил Рогов. – Он в лес, я по дрова…

Екатерина помолчала, потом, как в воду бросилась. Дрогнувшим голосом объявила:

– Александр, мне бы с тобой поговорить. Николай тут один разберется.

Встретила удивленные взгляды мужиков, но глаз не отвела.

– Какие сейчас разговоры? – попытался отказаться Рогов. – Засну еще на ходу.

Екатерина, не ответив, повернулась и пошла по берегу. Рогов оглянулся на Николая, встретился с ним взглядом, пожал плечами. Николай наклонился к сети, и тогда Рогов быстро пошел за Екатериной. Некоторое время они молча шли рядом. Наконец Екатерина спросила:

– Когда уезжать думаешь?

– Уеду… – неопределенно и нехотя ответил Рогов.

– Уезжай. Завтра уезжай. Санька молоко повезет в район, подбросит.

– Зачем так-то? Я ведь вроде не мешаю.

– Не мешаешь, мешаешь… Об чем ты? Душу ты нам изводишь каждому. Ну что тебе здесь? Ведь ушел же. Навсегда ушел. Покуражиться хочешь – вот, мол, я?

– Вон как ты все понимаешь… У вас, значит, душа есть. А у меня?

– Ты один сейчас?

– Один, Катя, один. С тех пор как пробрался вас повидать, а меня понужнули, как зверя какого, все один. Ты вот покрепче кого искала, опереться хотела. А я – послабее. Пусть, думаю, помогу еще кому ни на есть. У меня силы хватит.

– Это Николай-то покрепче?

– Скажешь, нет? Мужик он твердый.

– Блажной он, не видишь, что ли? Последнюю рубаху отдаст, если попросит кто. За нас, можно сказать, чуть ли не на смерть стал. Тем и Саньку спасла. Он к нему знаешь как?.. Чего теперь перебирать? Ты одно, мы другое. Не мешай нам.

– Сына-то я должен знать?

– И Саньку не сманывай. Он говорил мне… Куда он от матери сейчас?

– Не век ему с тобой сидеть. Все одно уйдет.

– Там видно будет. Приму… А ты уезжай. Не мути.

– Уеду, не боись… Понятное дело, не думал, что все просто будет. Заранее себя уговаривал. Думал, полегчает здесь, на родных местах после крови такой, что была. Думал, угляжу, как дальше в жизни пробиваться. Страшно там было, Катя. А тут и вправду полегчало. Вот от чего, казалось бы? А на душе проще, спокойней стало.

– И ладно. Хорошо, что договорились.

– Так и не выпили мы с Николаем. А хотел. Разговор даже прикидывал.

– Ну, выпили бы, и что?

– Да так. Может, поняли бы друг друга. Между нами… Если бы не он тогда, вряд ли мы вообще свиделись. Ладно. Договорились обо всем, запомнили. Что я еще хотел тебе сказать…

– Ну?

– Подаваться вам надо отсюда. Не вытянуть ему сейчас совхоз. Зря он согласие дал. Беде б не быть.

– Какая беда? С чего? Кабы он не делал ничего или пил…

– Знаешь, как на войне? Там не спрашивают – хотел, не хотел. Спрашивают – сделал или нет? Пусть на болезнь сошлется. К слову попало – сильно его?

– Два месяца без памяти лежал. Да и сейчас…

– Видишь – есть чем отговориться. Подавайтесь отсюда куда ни на есть. К людям поближе. Люди, Катя, разные бывают. Сполна нагляделся…

– Сам говоришь, как на войне… Не побежит он.

– Не побежит… Хотя иногда и сбежать не грех. Толку больше.

Пригодились

Взбудоражено и тревожно гудело пламя горна. Федор Анисимович не отводил взгляда от раскаленной заготовки. Лоб его покрывали крупные капли пота. Степан с молотом ждал у наковальни. А поодаль, у верстака и в распахнутых дверях кузни молчаливой толпой стояли люди…

Наконец дядя Федор кивнул Степке. Тот убрал молот с наковальни, поднял к плечу, а тот сунулся клещами к белой от жара болванке, уверенно и крепко обхватил ее, одним движением перекинул на наковальню. Показал молотком, куда бить, и Степка с силой опустил молот. Пространство полутемной кузницы прочертили искры.

Работали они сосредоточенно, уверенно и молчаливо. И также молчаливо стояли люди, наблюдавшие за их работой. В основном – женщины. С какими-то одинаковыми в полутьме скорбно усталыми лицами. Пожилые, молодые, старухи…

Наконец Федор Анисимович взглядом остановил Степку и, зажав клещами раскаленную деталь, опустил ее в бочку с водой.

Подошла одна из женщин, стала рядом. Подошел старик. Дядя Федя посмотрел на них, достал и положил на наковальню сработанную деталь.

Одна из стоявших в дверях женщин выдохнула:

– Наш Флор, кажись, не хуже кузнец был…

– Замерить бы надо… – предложил Федор Анисимович.

– А на што? – не согласился председатель. – Что я, кузнеца не вижу? И так видать – в самый раз будет. Можешь, Петровна, пускать свою механизацию.

Женщина, стоявшая у наковальни, улыбнулась и протянула руку дяде Феде. Тот вытер свою о штаны, неловко пожал.

Бабы в кузнице загудели:

– Ведь и делов-то знающему человеку…

– Деревня-то без кузнеца – ништо…

– А я глядю – дым в кузне. Никак, наладился кто, думаю? Не ребятня ли балует? Бегом сюда…

– Это кто же такие будут?

К Федору Анисимовичу и Степану подошел председатель.

– Вы хоть понимаете, мужики, что вы сделали? Вы мне колхоз спасаете. У меня ж вся уборочная техника стоит. Второй год без кузнеца. Бабы мне уже что толкуют: «Ты у нас единственный целый мужик в деревне, бери кузню на себя». А я не знаю, с какой стороны к ней и подступиться. Дом поставить, по дереву что – за милую душу. А то кузня… Так что помогайте нам, всем миром просить будем. Не то разор нам, не убраться…

Дядя Федя растерянно оглядел сгрудившихся вокруг людей. Разглядел маленькую белоголовую девчонку, прижавшуюся к матери. Она смотрела на него серьезными спрашивающими глазенками.

– Вот она жизнь наша переменная, Степка… – с непривычной для себя неуверенностью пробормотал он. – Что делать-то будем?

– Может, пособим? – предложил Степан.

– Пособим… Надоть, понятное дело. Так потом-то што? За задержку и торнуть могут, мало не покажется.

– Ежели, мужики, только об этом забота, то я вам такую петицию напишу, что на орден только. И наш коммунист вот, партизан старый подпишет. Подпишешь, Михеич?

– Я-то? Я им все подпишу. Я бы того умника, что их погнал, голым задом на муравейник. Думай, дурья башка, что делаешь! Я им все напишу.

В это время Степка уже в который раз встретился глазами с неотрывно глядящей на него девушкой, притулившейся к притолоке входной двери.

По первости переночевать устроились на сеновале. Дядя Федя почти сразу заснул, укрывшись с головой старенькой стежонкой. Переждав, Степка осторожно спустился на землю и огляделся. В полутьме так и не погасшей ночи, в легком тумане, разлитом вокруг, лежал перед ним большой пустынный, заросший травой двор. Ближе к избе были свалены кучей дрова, а больше во дворе ничего не было. Отступив в глухую тень приоткрытых ворот сарая, Степка чего-то ждал, напряженно вглядываясь в размытые туманом очертания забора и покосившейся калитки. Честно говоря, он и сам толком не знал, чего дожидается и на что надеется. Впервые за все последнее нелегкое время они с Федором Анисимовичем почувствовали себя кому-то нужными и даже способными крепко помочь. Никто их не попрекал, не указывал, что и как надо делать, не клял, как это тоже случалось, ругательными словами. Интерес, сочувствие, благодарность, которые они в полной мере почувствовали после сегодняшней работы в кузне, довели Федора Анисимовича до слез, которые он неумело попытался скрыть и которые, кажется, вызвали у окружающих еще большее к ним сочувствие. И особенно бабы жалели его, Степку, – чего только не наговорили, каких только советов не понадовали. Еды натащили кто сколько мог – они даже и половины не осилили за весь сегодняшний вечер. А та, которая у притолоки стояла, правда, так и не подошла, но пялилась, не отрываясь. Потом даже улыбаться стала. Ему улыбаться, это даже он понял, хотя сам улыбнуться в ответ так и не посмел. А потом как-то так получилось, что ночевку им устроили на сеновале рядом с ее избой, и она притащила подостлать какие-то старые тулупы и даже две подушки. Скинув их на траву перед дядей Федей, засмеялась чему-то и убежала в избу.

– Хошь верь, хошь не верь, Степан Батькович, но девка на тебя очень даже глаз положила. Сходных мужиков мы с тобой за весь день в окрестностях не видали, окромя разве председателя, поэтому мотай на ус и делай соответствующие выводы. Дело твое, конечно, телячье, но уважение проявить следует, чтобы вслед хотя бы рукой кто помахал. Наперед загадывать – занятие по большей части пустое и глупое, но после твоего срока очень даже можно еще раз сюда наведаться. Кто ж его знает, жить-то всем хочется…

Степкин рот от воспоминаний поневоле растянуло смущенной улыбкой, но как раз в это время скрипнула калитка. Улыбки как не бывало. Даже озноб какой-то мурашками пробежал по спине и шее. Осторожно ступая по траве босыми ногами, девушка в светлом коротком платье шла наискось через двор к избе. Ночной туман размывал очертания ее фигуры и движений, и Степке на какие-то мгновения показалось, что она идет через двор совсем голая, и только тёмная дуга коромысла тяжело лежит на ее круглом плече, и слегка покачиваются полные серебряной речной воды ведра. Поднялась на высокое крыльцо, присела, составляя с коромысла ведра. Ведра глуховато стукнули о доски, плеснула вода. Затем скрипнула дверь, и девушка занесла ведра в избу.

Степка, неожиданно для самого себя, направился было к калитке, вернулся, перепрыгнул через низенький огородный заплот, путаясь ногами в картофельной ботве, подбежал к слабо светившемуся заднему окну избы, осторожно заглянул. На пустом деревянном столе горела керосиновая лампа, и девушка, вступив в пятно света, за которым все было темно и смутно, заговорила с кем-то невидимым Степке. Улыбнулась чему-то, потом нахмурилась, недовольно взмахнула рукой, потом той же рукой тронула волосы, и они рассыпались по ее плечам. После чего наклонилась к лампе и погасила ее.

Степка отпрянул от окна. Потом снова побежал через огород, перепрыгнул через заплот и остановился посередине двора, тяжело дыша и оглядываясь по сторонам. Потом решительно подошел к куче дров, рывком выдернул из колоды заржавленный колун, поставил на колоду чурбак покрупнее и с силой ударил по нему…

Груда расколотых дров росла. Степка наклонился за очередным чурбаком и вдруг оцепенел от тихого девичьего смеха за спиной. Выпрямился, оглянулся. Она подошла к нему, отобрала колун, бросила на траву и пошла к калитке. У калитки оглянулась, остановилась, поджидая, и Степка, наконец, направился к ней, потом пошел следом…

Они медленно шли по траве поскотины, которая полого спускалась к дрожащей серебряной реке. У реки горел костер и паслись кони. Степка все еще шел позади девушки, хотя совсем близко. Она наконец обернулась.

– Это мой костер…

– Твой?

– Я при конях… Смотрю за ними.

– Почему ты?

– Кто будет-то? Меня они любят… Слушают. Смотри… – Она призывно свистнула два раза. Кони насторожились, подняли головы, начали сбиваться в кучу. – Сейчас по берегу легко пасти. Деревня вот она… А как в Хребтовое определят, к полям ближе, тогда боязно одной. Всю ночь от костра не отойти…

Они подошли к костру и, не решаясь на следующий шаг, стали смотреть на пламя. Сзади подошла лошадь и прикоснулась мягкими губами к плечу девушки. Та засмеялась, отступила на шаг, прижалась к ее шее. Степка тоже протянул руку погладить. Потрепал гриву, коснулся руки девушки. Она спрашивающе посмотрела на него. Степка, наконец, решился, неловко потянулся поцеловать. Она так и приникла к нему.

– А я даже не знаю, как тебя зовут, – с трудом переводя дыхание, спросил Степка.

– Вера.

– Я почему-то так и думал, что Вера.

– Услышал где-нибудь.

– Догадался.

– А тебя тоже кони любят. Гнедой вот подошел. Он к чужим никогда не подходит. Ты когда вернешься?

– Не знаю. Вернусь.

– Если хочешь, буду ждать.

– Хочу…

Она снова прильнула к нему.

На повестке дня

В конце августа председателей собрали в райкоме. Собирали к десяти, но собрались все не раньше половины двенадцатого – дел невпроворот: уборка на носу, дороги после недавних проливных дождей развезло, добирались кто как мог. Приехавшие пораньше курили в коридоре, то и дело поглядывая в окно – как бы снова не заморосячило.

– Враг бы побрал эту погодку в самое неурочное время! – недовольно проворчал кто-то.

Наконец всех позвали в кабинет. Когда расселись, Перетолчин тяжело поднялся, упираясь в стол кулаками. Помолчал, оглядывая собравшихся, пережидая легкий тревожный шепоток и поскрипывание старых стульев. Начал тихо, доверительно.

– Бюро сегодня, товарищи, только по одному вопросу. И поскольку мы вас всех на него собрали, думаю, что специфика данного вопроса для вас не секрет. Успокаивать не буду – вопрос не легкий. Но вопрос в масштабе всей нашей страны. Не понимать этого предложено считать преступлением! План ваш по хлебосдаче намечен твердо. По тому, кто сколько посеял. Что говорить – трудный план. Но речь сейчас, товарищи председатели, о другом… О другом, товарищи, речь. Будем сдавать хлеб сверх плана. – Пережидая напряженную тишину, он стоял, по-прежнему упираясь кулаками в стол, исподлобья глядя на собравшихся. Было хорошо видно, что ему нелегко все это говорить. – Все понимаю, все знаю. И самим ничего не остается, и сверхсилы это для многих. А надо! И не то даже, что надо… Каждый килограмм хлеба – это удар по засухе… по развалинам, в которых пока еще чуть ли не полстраны лежит. Это рука будущему нашему, которую мы протягиваем ему из своего нелегкого, но героического времени, товарищи. А когда нас учили отступать или трудностей бояться? Партия нас этому не учила! И товарищ Сталин нас этому не учил! Мы привыкли говорить – надо? – сделаем! И я думаю, что эти слова, товарищи, мы и положим в основу решения нашего сегодняшнего бюро. Кто «за» – прошу поднять руки.

Председатели медленно, один за другим поднимали руки. Большинство старались не глядеть на соседей. Лица у всех были хмурыми. Помедлив, внимательно посмотрев на Перетолчина, поднял руку и Николай Перфильев.

После бюро потянулись скопом в районную чайную, благо идти всего через дорогу…

Когда все расселись за двумя составленными столами, Рубанов, оглядывая всех хитровато прищуренными глазами, с наигранной живостью стал рассказывать:

– Что-то Тюркин сегодня расщедрился невпролаз… Который месяц гвозди прошу, как об стенку. А сегодня сам подходит – выписывай, мол. Я смотрю, раз такое дело, так скоб у него еще взял полсотни, пока образумится…

Подошедшая официантка стала составлять на стол тарелки.

– Тебе на что скобы-то? – нехотя поинтересовался Большешапов. – Строить, что ль, что задумал по нонешним временам?

– Ты мне, милая, подушечек еще с полкило прикинь, – попросил официантку Рубанов. – Розовые такие, у вас там видал. Ребятишкам обещал… – И только после этого повернулся к Большешапову. – Барженка у меня старая имеется, Иннокентий Иванович. У своза с прошлогодней весны еще мокнет. Так, я думаю, перевоз к Еловой в лесопункт, значит, наладить. Паром такой сообразить.

Большешапов аккуратно разливал по стаканам водку.

– Хозяйственный ты мужик, Рубанов, – не то одобрительно, не то осуждающе хмыкнул он. – Поглядишь на твои заботы, горько не станет.

– Тюркин, я слыхал, коровенку завел, – предложил свою версию неслыханной щедрости кладовщика Постнов. – Видать, под твое сенцо подсыпается. Твой-то колхозишко поближе. А то, глядишь, и нам бы чего отвалил.

– Мне-то без ума. Стожка что ль жалко? – потянулся за стаканом Рубанов. – Сена-то мы нынче ладно навалили. Пусть пользуется.

– Вы теперь так друг друга и будете пользовать, – проворчал Большешапов. – Поехали, председатели…

Поднял свой стакан. Выпили.

Сидело их сейчас за столом районной чайной четверо. Четверо председателей – почти все в районе. Ни веселья у них, ни обычного шумного разговора на этот раз как-то не получалось.

– У нас в деревне, – неожиданно подал голос упорно молчавший до того Перфильев, – охотники белок, что похужей, не вышли еще, «горявками» зовут. Корысти с них никакой. Не разглядит кто, да и загубит зверюшку…

– Ты это об чем, Николай? – удивился Постнов.

– Это он по первости своей председательской нашу жизнь на себя примеряет, – догадливо пояснил Большешапов.

– Да и пить, Николай Иннокентьевич, ты как следует еще не научился, – засмеялся Рубанов. – Как выпьем, так ты все о делах.

– Сам-то сейчас об чем говорил? – огрызнулся Перфильев.

– Так у меня дела все больше веселые. Там я обману кого, там меня, значит, нагреют. А начнешь рассказывать – вроде все по уму. Движется потихоньку.

– К тебе сам не заезжал еще? – поинтересовался у Перфильева Большешапов.

– Грозился.

– Ты ему шибко не докладай, что к чему. Пустое дело. Он тоже человек подневольный. Потом вместе погорюете, когда окончательно обозначится.

– Ты об чем?

– Так кто ж его знает…

– Супруга моя, Аграфена Петровна, просила меня ребятишкам ботиночки какие ни на есть к школе добыть. Так я уж тут к кому только не совался – нипочем не отоваривают. Расстройства теперь будет… – решил заодно пожалиться на жизнь и Постнов. И тут же развернулся к Рубанову: – У тебя с займом как прошло?

– Обошлось. Половину на колхоз записали.

– Без наличности, значит?

– Я что тебе, рожу ее?

В чайную вошли двое. Высокий худой старик, державший на плече сверкающий перламутром трофейный аккордеон, сразу прошел к буфетной стойке. Инвалид, тяжело опираясь на костыли, стоял в дверях, пьяно оглядывая закуренный гудящий зал. Разглядел за столиком в углу председателей и, неловко владея костылями, направился к ним, то и дело задевая сидящих. Еще не доходя до них, громко, на весь зал заговорил:

– Глядю, вроде свои, илирские… Здорово, Иннокентий Иванович. Не угостишь по случаю своего приезда в район инвалида Великой Отечественной? А я вам песню спою. Ты, помнится, Иванович, любил, как я пою. Так я могу…

Инвалид придвинул костылем табуретку и сел рядом с председателями. Большешапов молча налил ему водки. Инвалид посмотрел ему в глаза, вызывающе спросил:

– Не жалко?

– Я, Минь, жалеть не умею, не приучен. Пользы еще с жалости никогда и никому не было…

– Ну, раз не жалко, значит, и врезать можно. За товарищей вот ваших, что хмурые сидят…

– Хмурость наша, Миня, еще до тебя была, еще когда ты на двух ногах немца бил… Давай вместе выпьем…

– Раз так, уважаю. Уважаю… И выпью тогда.

Они выпили.

– Только все одно хмурых не люблю.

За его спиной появился старик с аккордеоном. Одной рукой он держал бутылку вина и стаканы.

– Вы на него без обиды, граждане. Это он все поминки по своей судьбе справляет, уязвить ее хочет. Здравствуй, Иннокентий Иванович.

– Здравствуй, Михалыч. Садись с нами.

Старик пристроился на краю стола, сразу стал разливать вино по стаканам.

– Хожу вот с ним, оберегаю, кабы что. Тяжелый он у меня с фронту вернулся. Поддерживаю сколько сил хватает.

– Ты мне-то не рассказывай. Как устроились?

– Давай, мужики, песни петь, – опорожнив налитый стакан, предложил инвалид.

– Видал – песни ему петь. На вот свой кардеон, да посиди спокойно. Устроились мы, Иннокентий Иванович, грех бога гневить… Сторожу вот, да дровишки подрядился заготовлять, когда кто попросит. Не обижаюсь на жизнь, чего зря говорить.

– А мы без тебя, Михалыч, в конюховой оскудели. Не наладимся никак.

– Ты на меня, Кеша, без обиды…

Инвалид в это время, выпростав аккордеон, уверенно пробежался пальцами по клавишам. Почти все в чайной оглянулись на звуки музыки.

Бьется в тесной печурке огонь,

На поленьях смола, как слеза…

Пел он громко, по-пьяному сломанным, но все-таки красивым голосом. Народ в чайной притих, все смотрели на инвалида. И только Перфильев смотрел в окно. Над крыльцом хорошо видного отсюда райкома служащие неумело прибивали лозунг – «Уберем урожай без потерь!»

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?