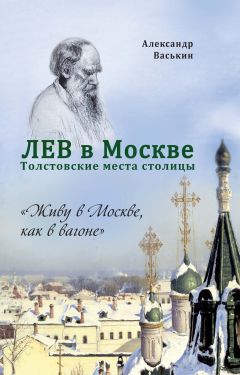

Читать книгу "Лев в Москве. Толстовские места столицы"

Автор книги: Александр Васькин

Жанр: Исторические приключения, Приключения

Возрастные ограничения: 12+

сообщить о неприемлемом содержимом

Но в картах ему не везло, потому и Левин не любил играть. А играли обычно в Английском клубе, куда его герой не ездил. А еще опасно было «водиться» с «веселыми мужчинами вроде Облонского», так полагала Китти Щербацкая, считавшая, что Левин «не умеет жить в городе». Но Лев Николаевич в молодые годы – это еще не Левин, он как раз и пытается научиться играть в карты так, чтобы выигрывать, он учится пока еще жить в Москве.

В соответствии с поставленной тактической целью, есть у него цели стратегические, главные: попасть в высокий свет и при известных условиях жениться, а также найти место, выгодное для службы.

В высокий свет Толстой попал немедленно, тем более что многие представители светского общества приходились ему дальними родственниками. Это и московский военный генерал-губернатор Закревский, жена которого, Аграфена Федоровна, была двоюродной теткой Льва Николаевича; и троюродный дядя князь Сергей Дмитриевич Горчаков, управляющий конторой государственных имуществ и запасным дворцом; и генерал от инфантерии князь Андрей Иванович Горчаков, троюродный брат его бабушки, у которого отец Толстого в 1812 году служил адъютантом, и прочие «официальные лица».

Не забывает Лев Николаевич и о творческих планах: в Москве он намерен создать первое серьезное произведение. Самое главное, что он уже выдумал название – это будет не рассказ, не статья, а сразу «Повесть из цыганского быта».

Почему цыганского? Уж очень по сердцу Толстому были цыгане (и не ему одному – брат Сергей женился на цыганке). И не случайно. Не в Москву, не в Петербург, а в Тулу ездили слушать «цыганерство», как в то время говорили. Цыганские хоры Тульской губернии изумительно исполняли старинные цыганские песни и романсы. Наслушался этой музыки и Лев Толстой, причем на всю жизнь (см. «Живой труп»).

Цыгане пели свои песни «с необыкновенной энергией и неподражаемым искусством», передавал он позднее свои впечатления в рассказе «Святочная ночь». В дневниковой записи от 10 августа 1851 года Толстой отмечал: «Кто водился с цыганами, тот не может не иметь привычки напевать цыганские песни, дурно ли, хорошо ли, но всегда это доставляет удовольствие», посему и рояль в квартире в Сивцевом Вражке был как нельзя кстати.

По его мнению, цыганская музыка являлась «у нас в России единственным переходом от музыки народной к музыке ученой», так как «корень ее народный». Не скрывая, что в нем живет «любовь к этой оригинальной, но народной музыке», доставляющей ему «столько наслаждения», Толстой и решается посвятить ей свою первую повесть.

Что и говорить, цель была поставлена благородная. Только вот как достичь ее, если все свободное время уходит на другое – решение уже заявленных не менее важных первостепенных задач – выгодно жениться, выиграть в карты (и побольше), выгодно устроиться на службу. В отличие от содержания будущей повести, здесь Толстой более откровенен. Интересно, что он устанавливает для себя следующие правила поведения в московском свете: «Быть сколь можно холоднее и никакого впечатления не выказывать», «стараться владеть всегда разговором», «стараться самому начинать и самому кончать разговор», «на бале приглашать танцовать дам самых важных», «ни малейшей неприятности или колкости не пропускать никому, не отплативши вдвое».

А повесть… Почти каждый день Лев Николаевич садится за стол в своем кабинете в Сивцевом Вражке и заставляет себя приняться-таки, наконец, за сочинение. 11 декабря он отмечает в дневнике – «писать конспект повести», затем, практически ежедневно, повторяет одно и то же – «заняться сочинением повести», «заняться писанием», «писать повесть», «писать и писать».

Пытка творчеством продолжается почти три недели, пока 29 декабря в дневнике не появляется безжалостный по отношению к самому себе приговор: «Живу совершенно скотски, хотя и не совсем беспутно. Занятия свои почти все оставил и духом очень упал». На этом литературное поприще будущего писателя в 1850 году закончилось.

Лишь 18 января следующего 1851 года Толстой берет себя в руки и обещает себе начать писать новое произведение. Его дневниковая фраза «Писать историю м. д» толкуется одними толстоведами как «история минувшего дня», а другими – «история моего детства». Возможно, что Лев Николаевич подразумевал «рассказать задушевную сторону жизни одного дня», чего ему «давно хотелось», как отмечал он в начатом только 25 марта 1851 года наброске к автобиографическому рассказу «История вчерашнего дня», и являющемся попыткой воплотить выраженный в дневниковой записи замысел.

А между тем, Толстой по-прежнему отдавался светским забавам. Он пропадает на обедах и вечеринках, влюбляется, увлекается, с успехом изображает майского жука на костюмированном балу на масленой неделе. Очередное творческое похмелье наступает 28 февраля: «Много пропустил я времени. Сначала завлекся удовольствиями светскими, потом опять стало в душе пусто».

Пустоту заполняет он чтением. Выбор его падает на роман Дмитрия Бегичева «Семейство Холмских. Некоторые черты нравов и образа жизни, семейной и одинокой, русских дворян». Роман этот, вышедший еще в 1832 году, снискал в свое время популярность. В нем живут герои с так хорошо знакомыми нам фамилиями: Чацкий, Фамусов, Молчалин, Хлестова, Скалозуб (автор романа был дружен с Грибоедовым). Вероятно, Толстой нашел в книге столь знакомую ему картину жизни русских поместных дворян.

Прочитав роман, он решается вести отчет своим слабостям: «Нахожу для дневника, кроме определения будущих действий, полезную цель – отчет каждого дня с точки зрения тех слабостей, от которых хочешь исправиться», – отмечает Толстой 7 марта.

И началось. Если раньше он не способен был себя взять за горло и «писать, писать, писать», то отныне каждый вечер, возвращаясь в квартиру в Сивцевом Вражке, он скрупулезно переписывает проявленные за целый день слабости. Таковых набралось бы на многочасовую проповедь о грехах и искушениях.

Самый большой свой порок Толстой представляет в виде яркого букета негативных, по его мнению, качеств: высокомерие, честолюбие и тщеславие, проявляющихся в «желании выказать», «ненатуральности», «самохвальстве», «мелочном тщеславии».

То он «на Тверском бульваре хотел выказать»; то он «ездил с желанием выказать», то «ходил пешком с желанием выказать», рассказывал про себя, говорил о своем образе жизни, делал гимнастику все с тем же желанием и т. д.

Обнаружил Толстой у себя и лень (редкое качество для русского человека!). «Ленился выписывать», «ленился написать письмо», «не писал – лень», «встал лениво», «ничего не делал – лень», «гимнастику ленился», «английским языком не занимался от лени», «нежничество» («на гимнастике не сделал одной штуки от того, что больно – нежничество», «до Колымажного двора не дошел пешком – нежничество»). Один раз Толстой даже выявляет у себя «сладострастие». Ну и как же без «обжорства» и вызываемой последним «сонливости»!

И чем больше он писал, тем более оригинальные моральные изъяны находил он у себя. «Вечером, – размышлял Толстой в “Истории вчерашнего дня”, писавшейся 26–28 марта 1851 года, – я лучше молюсь, чем утром. Скорее понимаю, что говорю и даже чувствую. Вечером я не боюсь себя, утром боюсь – много впереди».

И весь этот жестокий самоанализ, длившийся в течение марта 1851 года, прожитого в Сивцевом Вражке, преследовал одну цель – «всестороннее образование и развитие всех способностей».

Толстой решает самообразовываться за счет изменения формы проведения досуга. Он перестает выезжать в свет, мало кого принимает у себя на квартире. Меняются и приоритеты. Выгодно подружиться, жениться и устроиться – все это для него уже не актуально.

В карты он не играет, посвящая время не только умственному (учит английский язык), но и физическому самосовершенствованию – фехтованию, верховой езде и так любимой им гимнастике (как-то он решил с ее помощью стать «первым силачом в мире»). Гимнастикой – фитнесом по-нынешнему – он ездит заниматься в гимнастический зал Якова Пуарэ, где однажды пробует бороться с известным в то время силачом Билье, зал Пуарэ (или Пуаре) находился «против Сундуновских бань в доме кн. Касаткина». А еще Толстой по-прежнему много читает. И к концу марта, кажется, что в Москве его уже ничего не удерживает.

А накопившееся раздражение условиями московской жизни Толстой выплескивает на страницах «Истории вчерашнего дня»: «Особенно надоедают мне обои и картины, потому что они имеют претензию на разнообразие, а стоит посмотреть на них два дня, они хуже белой стены».

1 апреля 1851 года на Пасху Толстой уезжает в Ясную Поляну, чтобы отметить светлый праздник в кругу родных. Вновь в Москву он приехал лишь через месяц, 29 апреля, вместе с братом Николаем, содержательно проведя здесь несколько дней. 1 мая Толстой успел побывать на гулянье в Сокольниках, где насладился обществом цыганского табора. Зашли братья и в дагерротипию Мазера, где снялись вдвоем.

И если свой прежний период жизни в Москве 1848–1849 годов он оценивает негативно, то, описывая эти месяцы, Толстой разрешает себе повысить собственную самооценку: «Последнее время, проведенное мною в Москве, интересно тем направлением и презрением к обществу и беспрестанной борьбой внутренней». Запись эта сделана уже после отъезда из Москвы (произошедшего 2 мая), по пути на Кавказ. Можно только позавидовать той самокритичности и безжалостности к самому себе, проявленной будущим классиком в период жизни в Москве в Сивцевом Вражке.

И не потому ли о переулке этом Толстой вспомнил в эпилоге романа «Война и мир», когда Николай Ростов, «…несмотря на нежелание оставаться в Москве в кругу людей, знавших его прежде, несмотря на свое отвращение к статской службе, он взял в Москве место по статской части и, сняв любимый им мундир, поселился с матерью и Соней на маленькой квартире на Сивцевом Вражке».

Встречается переулок в романе «Война и мир» и в сцене приезда Пьера Безухова в Москву: «В Москве, как только он въехал в свой огромный дом с засохшими и засыхающими княжнами, с громадной дворней, как только он увидал – проехав по городу – эту Иверскую часовню с бесчисленными огнями свеч перед золотыми ризами, увидал эту площадь Кремлевскую с незаезженным снегом, этих извозчиков, эти лачужки Сивцева Вражка, увидал стариков московских, ничего не желающих и никуда не спеша, доживающих свой век, увидал старушек, московских барынь, московские балы и московский Английский клуб – он почувствовал себя дома, в тихом пристанище. Ему стало в Москве покойно, тепло, привычно и грязно, как в старом халате».

Глава 3. «На бал к Закревским…»

Тверская ул., 13

За свою долгую жизнь Лев Николаевич не раз был гостем в доме московского генерал-губернатора на Тверской улице, причем по разным причинам.[5]5

Старейшая и главная улица Москвы, известна еще с XII века, как дорога на Тверь («Тверь – в Москву дверь», пословица). И после переноса в 1714 году столицы в Санкт-Петербург сохраняла свои представительские функции – по Тверской российские монархи въезжали в Москву на коронацию в Кремль. На Тверской устанавливались триумфальные арки в честь побед русского оружия. За последнее столетие значительно перестроена. Жить на Тверской считалось престижным во все времена.

[Закрыть] Можно сказать, что само это здание олицетворяет собою противоречивые отношения между писателем и московской властью, которая, будучи не всегда расположенной к классику мировой литературы, побаивалась его. Нынешний вид здания значительно отличается от того, каким видел его Лев Толстой – настолько значительно оно перестроено с 1782 года, когда первый (по счету) московский главнокомандующий граф Захар Григорьевич Чернышев решил возвести на Тверской улице вместо старых, видавших виды палат, свой личный дворец. Трехэтажный особняк должен был стоять на высоком цоколе, выделяясь среди близлежащих невысоких построек своими внушительными размерами, монументальностью и строгой простотой главного фасада. Фасад был полностью лишен выступающего колонного портика и декоративных элементов, если не считать портала, подчеркивающего центральный въезд во двор.

На плане здание напоминало букву П – главный дом дополнялся двумя полукруглыми жилыми флигелями, выходившими во двор. Известный «Альбом партикулярных строений» Москвы приоткрывает нам тайну авторства всей усадьбы Чернышева: «Оное все строение построено и проектировано архитектором Матвеем Казаковым, кроме главного дома, который строен им же, а кем проектирован, неизвестно». Фасад дома по центру был отмечен въездной аркой. Поднимавшиеся по трехмаршевой лестнице посетители попадали в Парадные сени, затем в Первую и Большую Столовые, Танцевальную залу, «Китайскую» гостиную, анфилада комнат заканчивалась личными покоями самого главнокомандующего.

В те годы происходила разборка стен Белого города, которые велено было снести еще при Елизавете Петровне. Оставшиеся от стен камни использовали для строительства дома Чернышева, а точнее усадьбы. За главным домом, выкрашенным в желтые и белые тона, скрывались многочисленные служебные постройки: «особливый домик с клюшничьей, молошней, скотной, птичником и коровником; конюшенный двор с амбаром, погребом, сараем для парадных карет, конюшней на двадцать восемь стойлов; третий двор – с кучерской, двумя прачечными, хлебной и квасной; на заднем дворе – двухэтажный флигель с девятью комнатами». Но пожить в своих покоях Чернышев не успел, скончавшись в 1784 году. Вскоре после его смерти казна выкупает особняк у вдовы графа Анны Родионовны Чернышевой за 200000 рублей, и отныне дом навсегда принадлежит государству в качестве резиденции московской исполнительной власти. Он так и упоминается в официальных бумагах: «Тверской казенный дом, занимаемый московским генерал-губернатором».

Изменение статуса дома – превращение его из частного владения в государственную собственность – потребовало его перестройки в целях дальнейшего увеличения и без того внушительных размеров. Московский главнокомандующий в 1790–1795 годах князь А.А. Прозоровский сообщал императрице в 1790 году: «В Тверском главнокомандующего доме. Оной разобран, как в полах, так и в потолках, и две стенки каменные подводят. Одну начали бутить, а для другой роют ров, но до материка не дошли и работы еще много весьма». Дом превратился во дворец, о размерах которого говорит хотя бы такой факт: для его отопления требовалось более шестисот пятидесяти саженей дров в год, сгоравших в пятидесяти двух русских печах и ста восьмидесяти двух голландских печах, а также четырех каминах. С тех пор почти при каждом новом генерал-губернаторе Москвы (а должность эта меняла свое название) дом в той или иной степени перестраивался.

Последнюю значительную перестройку здание пережило после войны 1941–1945 годов, когда главный архитектор Москвы Дмитрий Чечулин вместе со своими коллегами М. Посохиным, Н. Молоковым и М. Благолеповым решился перестроить здание так, как надо Моссовету и его председателю. Дом надстроили двумя этажами, была осуществлена его перепланировка, поменялся и внешний вид. Плоский пилястровый портик был заменен восьмиколонным портиком, поднятым на мощные пилоны. Выходящий на улицу фасад был декорирован скульптурными барельефами по проекту скульптора Н. Томского. Интерьеры реставрировались по проекту архитекторов Г. Вульфсона и А. Шерстневой, живопись на плафонах – под руководством А. Корина. Добавилась и высокая фигурная решетка по границе улицы. В таком виде здание просуществовало до середины 1990-х годов, когда началась его новая перестройка. Интерьерам попытались вернуть их прежний, еще Матвеем Казаковым задуманный облик, изюминкой которого была знаменитая галерея залов…

Визиты молодого Льва Николаевича в этот дом отражены в его дневнике как поездки к Закревским на балы. «Поеду к графу Закревскому», – сообщал Толстой Ергольской 9 декабря 1850 года. Прошло более двух недель и 26 декабря он вновь направился «к Закревским». 17 января 1851 года Толстой отмечает среди прочих важных задач на день: «Написать в деревню, чтобы выслали скорее 150 р. серебром… Узнать о приглашениях на бал Закревских, заказать новый фрак. Перед балом много думать и писать… Заложить часы». Ну как же без фрака на бал! Тут даже и часы можно заложить – дороговато обходились ему светские развлечения, среди которых балы занимали первостепенное место. Впрочем, не только развлечения: балы были необходимостью в сложной системе взаимоотношений аристократического общества, что сполна отразил в своем творчестве Толстой – в романах «Война и мир» и «Анна Каренина» (а один из самых известных рассказов писателя носит название «После бала»).

Без балов вхождение в свет было невозможным, а именно в этот период своей жизни Лев Николаевич «является» у Закревских, ибо выше, чем дом генерал-губернатора в Москве круга нет. Вспомним, что петербургский высший круг, в котором вращалась Анна Каренина и где «все знают друг друга, даже ездят друг к другу», подразделялся Толстым, по крайней мере, на три категории, три меньших круга: один – официальный – состоял из сослуживцев и подчиненных ее мужа Алексея Каренина. Отношение к членам этого круга перевоплотилось у Анны от «почти набожного уважения» до состояния накоротке, состояния уездного города, где все друг друга знают, вплоть до того, «у кого какие привычки и слабости, у кого какой сапог жмет ногу». Это был в основном круг «правительственных, мужских интересов». Второй кружок составляли в немалой степени женщины – старые, некрасивые и набожные (как графиня Лидия Ивановна), а еще умные мужчины. Все они причисляли себя к «совести петербургского общества». Анна прошла и этот скучный и притворный круг, разочаровавшись в нем. И лишь третий круг остался ей приятен после той московской поездки, где она столкнулась с Вронским. Это и был настоящий высший свет со связями, «свет балов, обедов, блестящих туалетов, свет, державшийся одною рукой за двор, чтобы не спуститься до полусвета, который члены этого круга думали, что презирали, но с которым вкусы у него были не только сходные, но одни и те же». В романе высший свет Петербурга олицетворяла княгиня Бетси Тверская, в доме которой на Большой Морской обсуждались важнейшие житейские вопросы, вплоть до цвета соуса на обеде. А соус этот стоил ни много ни мало тысячу рублей.

В Москве же дом Закревского совмещал в себе и первое, и второе, и третье подразделение высшего круга, за неимением всего остального, сконцентрировавшегося в столице. Здесь сосредотачивались правительственные интересы, совесть московского общества (как ее понимал генерал-губернатор), наконец, петербургские связи, коими можно было заручиться в Москве. И если даже у Анны Карениной не хватало средств, чтобы сразу войти в высший свет, при том, что ее супруг был человеком далеко не бедным, то что говорить о молодом Льве, закладывающим часы.

23 марта 1851 года Лев Николаевич в дневнике упрекает себя: «Встал в 8½. Читал и писал, не поправил писанья. Обман себя. Гимнастику ленился… С Волконским обедал и много рассказывал про себя, желание выказать. Вечером читал без системы, необдуманность. В концерте не подошел к Закревской – трусость». На этот раз речь идет уже о его двоюродной тетке Аграфене Федоровне (дочери Федора Андреевича Толстого и Степаниды Алексеевны Дурасовой). Она была супругой московского генерал-губернатора Арсения Андреевича Закревского. Их женитьбе способствовал сам государь Александр Павлович, высоко ценивший своего вельможу. Царь и подобрал Закревскому богатую, вдвое его моложе невесту, обладательницу большого состояния. Саму графиню не спросили – хотела бы она стать женой Закревского. В отношениях с мужчинами она придерживалась весьма вольного поведения и не изменила его после бракосочетания в 1818 году. До замужества число поклонников ее было велико, а после – стало еще больше, потому как женщина она была прелестная во всех отношениях, по образу жизни сравнимая с дамами полусвета.

В тот период, когда Толстой стал бывать у Закревских, тетке его было уже за пятьдесят, но она еще сохраняла остатки былой красоты, воспетой когда-то на поэтической ниве. О ней вообще нужно писать отдельную книгу. Аграфене благоволили не только императоры, но и поэты – Александр Пушкин, Петр Вяземский, Евгений Баратынский. Пушкин посвящал ей стихотворения, в одном из которых описал ее так:

С своей пылающей душой,

С своими бурными страстями,

О жены Севера, меж вами

Она является порой

И мимо всех условий света

Стремится до утраты сил,

Как беззаконная комета

В кругу расчисленном светил.

Мужу «беззаконная комета» по имени Аграфена изменяла открыто, он же смотрел на это сквозь пальцы, не имея сил приструнить свою молодую жену: «Человек непреклонной воли и железного характера, грозный граф, перед которым все трепетало, пасовал пред натиском своих домашних и являлся беспомощно слабым пред капризами своей любимой, доброй, но причудливой жены, гр. Аграфены Федоровны, причинявшей ему немало огорчений, как человеку и супругу», – отмечал один из современников. А уж когда мужа в 1848 году назначили в Москву, вот где Аграфена развернулась, дав богатую пищу для сплетен и анекдотов. Более того, в большей части источников Арсений Андреевич в именных указателях и ссылках именуется как «муж А.Ф. Закревской» (взять хотя бы «Дон Жуанский список Пушкина»). Именно через свою жену Закревский, если можно так выразиться, и породнился с великим русским поэтом.

Пушкин не раз бывал в гостях в петербургском доме Закревских, в бытность его службы в столице, во второй половине 1820-х – начале 1830-х годов. И приводило его туда отнюдь не желание познакомиться поближе с Арсением Закревским, хотя к его помощи он планировал прибегнуть. Например, в письмах от 20 июня и 28 июля 1831 года Павел Нащокин и Федор Глинка просили Пушкина справиться «у самого» З. о наградах врачу Ф.Д. Шнейдеру и похлопотать об улучшении служебного положения Ф.Н. Глинки. Друзья Пушкина справедливо рассчитывали, что Пушкин, пользуясь близостью с женой Закревского, служившего тогда уже министром внутренних дел империи, имеет влияние и на сиятельного мужа. Поэт любил рассказывать о своих сердечных победах друзьям. В частности, Вяземский писал жене, как в мае 1828 года на одном из петербургских балов Александр Сергеевич «отбил» у него Аграфену Закревскую. О влюбленности Пушкина в Закревскую писала и А.А. Оленина в своем дневнике от 11 августа. Известно и о встречах Пушкина и Закревской в сентябре 1828 года.

А 15 октября 1828 года Вяземский докладывал Александру Тургеневу, как Пушкин «целое лето кружился в вихре петербургской жизни» и воспевал Закревскую. Слово «воспевал» надо понимать буквально – поэт посвятил ей стихотворения 1828 года: «Портрет» (мы его уже процитировали), «Наперсник» («Твоих признаний, жалоб нежных»), «Счастлив, кто избран своенравно». Существует предположение, что Закревская явилась прототипом Зинаиды Вольской в отрывке «Гости съезжались на дачу» (1828), а также, что именно к ней обращено стихотворение «Когда твои младые лета» (1829). Отношения Пушкина и Закревской прерывались в тот период, когда Аграфена Федоровна вместе с мужем выезжала в Финляндию, куда его назначили генерал-губернатором. Но и там она не скучала – частым гостем у Закревских в их доме в Хельсинки стал Баратынский, которого Арсений Андреевич спас от более суровой участи, на которую он был обречен. Вокруг Аграфены помимо Евгения Абрамовича вился рой поклонников, в том числе адъютанты Закревского Н.П. Путята, А.А. Муханов, а также барон Карл Густав Маннергейм, прадед маршала. Какая интересная, согласитесь, связь времен и литераторов, благодаря всего лишь одной женщине!

Лев Николаевич пишет, что струсил, не подойдя к Закревской. А ей страх и свойство стыда были чужды, как и ее дочери Лидии, унаследовавшей от матери не только гены, но и образ поведения: «У графини Закревской без ведома графа делаются вечера: мать и дочь приглашают к себе несколько дам и столько же кавалеров, запирают комнату, тушат свечи, и в потемках которая из этих барынь достанется которому из молодых баринов, с тою он имеет дело. Так, на одном вечере молодая графиня Нессельроде досталась молодому Муханову. Он, хотя и в потемках, узнал ее и желал на другой день сделать с нею то же, но она дала ему пощечину», – писал Дубельт. Графиня Нессельроде – это и есть дочь Закревских, неудачно вышедшая замуж. Льву Николаевичу она приходилась троюродной сестрой. С мужем Лидия прожила не долго, молодые разъехались. Неудивительно: фамилию можно поменять, но натуру-то не исправишь.

Отношение к самому Арсению Андреевичу Толстой выразил в черновой редакции «Казаков» в 1858 году. Про одного из персонажей повести он пишет: «Ум давно уже объяснил ему, что генерал-губернатор есть идиот, а он все-таки изо всех сил желает, чтобы его рука была пожата рукою генерал-губернатора. Ум доказал, что свет есть уродство, а он с трепетом, волнением входит на бал и ждет, ждет чего-то волшебно-счастливого от этого ужасного света». Фамилию генерал-губернатора-идиота читаем на полях черновика: «Он учился презирать Закрев[ского]».

Почему, собственно, идиот? Слово это не такое частое в лексиконе писателя. Можно даже сказать, что «идиотами» он не разбрасывался по пустякам ни в литературных произведениях, ни тем более в письмах. Даже его супруга Софья Андреевна в своем дневнике за 1901–1910 годы и та слово «идиот» употребляет почти десять раз и все по отношению к одному человеку – Черткову. Сам же Толстой скуп на «идиотов», вероятно, по той причине, что изучил этот вопрос с научной точки зрения – в феврале 1860 года он читает в оригинале статью французского археолога и психолога Альфреда Мори «Вырождение человеческого рода. Начала и следствия идиотизма и кретинизма».

Лев Николаевич стал живо интересоваться природой идиотизма после поездки за границу в 1857 году, когда в Швейцарии ему повстречалось немало кретинов – умственно отсталых жителей горных районов, отличающихся наличием зоба (результат недостатка йода в организме). Однажды он даже наткнулся на кретина-дровосека. Но кретинов Толстой разглядел не только с зобом, в июле 1857 года он описал свои впечатления после полного проигрыша в рулетку в Баден-Бадене: «Пошел домой, француз не давал спать до 3. Болтал и про свои политические планы, и про поэзию, и про любовь. Что за ужас. Я бы лучше желал быть без носа, вонючим, зобастым, самым страшным кретином, отвратительнейшим уродом, чем таким моральным уродом». Столь убийственная характеристика относится к соседу-банкиру из Парижа, также приехавшему играть в рулетку.

Таким образом, идиотизм Закревского рассматривается с точки зрения морального уродства не только его самого, но того «ужасного света», в который еще так недавно стремился попасть и Лев Николаевич, и герой его «Казаков». Закревский был центром этого уродства, хотя кретином его не назовешь. Арсений Андреевич к моменту своего назначения в Москву успел изрядно послужить Отечеству, за что еще в 1830 году удостоился графского достоинства (пусть и Великого княжества Финляндского), достигнув таких высот, что и не снились его захудалого происхождения предкам, что отметил Денис Давыдов: «Ты из наших братьев, перешедших на диван с пука соломы».

В прошлом храбрый боевой офицер, затем адъютант Барклая де Толли, руководитель военной разведки и контрразведки, участник Бородинского сражения и взятия Парижа, генерал-губернатор в Финляндии, министр внутренних дел империи. Но в борьбе с холерой 1830 года он переборщил и был отправлен в отставку в 1831 году. Семнадцать лет занимался устройством богатых имений своей жены Аграфены. И когда о нем все позабыли, государь вернул его из небытия. Закревский, по мысли Николая I, должен был привести в чувство вечно недовольную Москву, которую распустил своей мягкостью прежний градоначальник, князь А.Г. Щербатов. Государь Николай Павлович дал Закревскому карт-бланш, причем и в прямом, и в переносном смысле: «Меня обвиняют в суровости и несправедливости по управлению Москвою, но никто не знает инструкции, которую мне дал император Николай, видевший во всем признаки революции. Он снабдил меня бланками, которые я возвратил в целости. Такое было тогда время и воля императора, и суровым быть мне, по виду, было необходимо», – вспоминал сам Закревский.

Новый московский градоначальник был из той породы людей, энтузиазм и рвение которых по выполнению возложенных на них обязанностей по своему напору превосходят силу вышестоящих указаний. Его не нужно было специально подгонять и провоцировать на активные действия. Он и сам мог дать фору любому начальнику. Как только не оценивали его. Нет, наверное, таких отрицательных эпитетов, которыми не наградили Закревского москвичи. Идиот – это еще слабо сказано. Деспот, самодур, Арсеник 1, Чурбан паша и т. д. Как не вспомнить и об остроте князя А.С. Меншикова, пошутившего в присутствии царя, что Москва после назначения Закревского находится теперь «в досадном положении» и по праву может называться «великомученицей». Мучал Москву, естественно, Закревский.

Лев Николаевич мог бы подписаться под словами своего «любезного друга» Бориса Чичерина, писавшего, что 3акревский «явился в Москву настоящим типом николаевского генерала, олицетворением всей наглости грубой, невежественной и ничем не сдержанной власти. Он хотел, чтобы все перед ним трепетало, и если дворянству он оказывал некоторое уважение, то с купцами он обращался совершенно как с лакеями. Когда нужны были пожертвования, он призывал, приказывал, и все должно было беспрекословно исполняться». Подобно городничему из гоголевского «Ревизора», Закревский относился к купеческому сословию с особым подозрением. Немало натерпелись от него торговые люди. А вот и мнение яркого представителя купеческого сословия, имевшего большой зуб на градоначальника. Купец Н. Найденов писал: «Закревский был тип какого-то азиатского хана или китайского наместника. Самодурству и властолюбию его не было меры, он не терпел, если кто-либо ссылался на закон, с которым не согласовывались его распоряжения. “Я – закон”, – говорил он в подобных случаях». Как было не возмущаться, ведь Закревский не уговаривал купцов жертвовать деньги, а заставлял это делать в приказном порядке.

Богатый московский купец Николай Петрович Вешняков вспоминал, что поскольку «Закревский инстанциям не придавал никакого значения, то стоило принести ему жалобу, как он весьма охотно принимал на себя роль судьи. В таких случаях к обвиняемому посылался казак верхом со словесным приказанием явиться к генерал-губернатору». Причем человеку не объявляли причину, послужившую поводом для вызова. В этом был весь смысл тактики Закревского – запугать человека заранее, «подготовить» его. Закревский принимал не сразу, а выдерживал вызванного в своей приемной на Тверской битый час. Вот так и маялись люди. А уже затем отчаявшегося в неведении и ожидании человека запускали к генерал-губернатору, объявлявшему несчастному свой приговор. «Хорошо было еще, – свидетельствует Вишняков, – если, проморивши в приемной целый день, Закревский ограничится выговором, хотя бы с упоминанием о родителях, и выгонит вон, но могло быть и хуже: Тверской частный дом находится прямо против генерал-губернаторского, и можно было получить там даровую квартиру. Можно было получить и командировку на неопределенное время куда-нибудь в Нижний Новгород или Вологду».