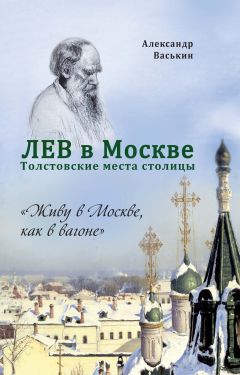

Читать книгу "Лев в Москве. Толстовские места столицы"

Автор книги: Александр Васькин

Жанр: Исторические приключения, Приключения

Возрастные ограничения: 12+

сообщить о неприемлемом содержимом

Уже в самом начале своего градоуправления Закревский продемонстрировал личное отношение к торговому сословию, «попросив», чтобы Московское купеческое общество пожертвовало дюжину троек с лошадями и телегами проходящим через Москву полкам. Купцы немедля исполнили «просьбу». Не замечать пожеланий генерал-губернатора было опасно. В этом случае Закревский обычно вызывал к себе городского голову и отчитывал его в нелестных выражениях за «невнимательность». Городского голову купца Кирьякова он прилюдно обозвал дураком за отсутствие рвения в пожертвованиях, в итоге тот вынужден был подать в отставку. Чтобы нагнать страху на купцов хватило всего лишь одного случая, когда некий купец, вызванный к Закревскому, отдал Богу душу от страха, еще не доехав до Тверской, в экипаже. Боялись Арсения Андреевича пуще холеры, опасались упоминать его всуе, даже при прислуге, чтобы не донесла. В каждом топоте копыт мерещилась слабонервным купцам зловещая тень казака с «приглашением» прибыть к генерал-губернатору на Тверскую.

Это ведь про него, про Закревского бытует легенда, связанная с происхождением булки с изюмом. Дескать, утром, собираясь откушать «кофий» с калачом, Арсений Александрович надкусил хлебобулочное изделие, обнаружив внутри таракана: «А подать сюда этого-разэтакого булочника!». И через пять минут Дмитрий Филиппов предстал пред светлыми генеральскими очами, благо, что идти не далеко, булочная рядом, на Тверской. Сметливый Филиппов быстро догадался, как ответить, мол, «изюм это, Ваше превосходительство!» – «Тогда ешь!». Он и съел, и добавки попросил. А на завтра в филипповской булочной уже вовсю торговали булкой «по-закревски», т. е. с изюмом. В романе «Анна Каренина» главная героиня едет по Тверской и замечает: «Филиппов, калачи. Говорят, что они возят тесто в Петербург. Вода московская так хороша». Увидев вывеску с фамилией Филиппова, Анна сразу и справедливо соотносит ее с главным продуктом его пекарни. А вода, кстати, мытищинская, и тоже очень вкусная. «Пойти к Филиппову», – так говорили москвичи XIX и даже первой половины XX веков.

«Дамы ездят по домам, купцов берут за бороды, подчиненным приказывают жертвовать», – писал современник. Среди дам была и супруга генерал-губернатора Аграфена Закревская, разъезжавшая по богатым домам как глава Благотворительного комитета по сбору пожертвований на Крымскую войну, начавшуюся в 1853 году. Купцы не очень-то спешили открывать мошну. Апофеозом компании по сбору «добровольных пожертвований» стал вызов зажиточной купеческой общественности в особняк генерал-губернатора на Тверскую. Канцелярия Закревского была полна приехавшими в тревожном ожидании богатеями. Наконец один из губернаторских чиновников достал толстую папку и, открыв ее, стал выкликивать купцов. Спрашивая фамилию, он глядел потом в папку, будто сверяясь со своим списком, и провозглашал сумму, которую данный купец обязан был пожертвовать. Далее все зависело от находчивости и храбрости купца. Кто понаглее, пробовал торговаться – кому же охота отдавать свои же денежки, пусть и на войну. Недаром гласит русская пословица: «Кому война, а кому мать родна!». Ну а те, кому не удавалось скостить сумму, уходили от губернатора, тяжело вздыхая, с опущенной головой. Зато потом они получали благодарность за проявленное усердие – бумагу, которую надо было «хранить, вместе с прочими, в устроенным для высочайшей грамоты ковчеге».

Уже в ноябре 1853 года в Москве объявили первый рекрутский набор, установивший следующую меру – в армию забирали по десять человек с каждой тысячи крепостных крестьян, ремесленников, рабочих… Всего Закревский должен был поставить под ружье почти тринадцать с половиной тысяч человек, что было больше на 4 % всего трудоспособного населения губернии. Естественно, что при таком подходе находилось немало и тех, кто пытался всеми силами избежать призыва. У кого были деньги – откупался, иные дезертировали. Тех же крепостных, кто добровольно (не будучи призванным) хотел служить и являлся с этой просьбой к Закревскому, граф нередко отправлял обратно к барину.

«Я убеждаюсь, что у нас нет не только ни одного таланта, но ни одного ума. Люди, стоящие теперь впереди и на виду, это идиоты и нечестные люди», – писал Толстой Боткину 4 января 1858 года. Похоже, что Арсению Андреевичу было невдомек, что крепостное право настолько изжило себя, что стало причиной отставания уже не в сельском хозяйстве, а и в деле обороноспособности страны. Он по-прежнему считал, что все дело решает политическая благонадежность и преданность чиновников. Даже в прошлую большую войну 1812 года дела по мобилизации московского населения обстояли лучше. Лишь 12 февраля 1855 года был избран начальник Московского дворянского ополчения генерал А.П. Ермолов (но Николай назначил графа С.Г. Строганова). И пока войска рядились, да собирались, пока шли, война уже закончилась и, к сожалению, не очень выгодным для России миром, лишившим ее права иметь военный флот на Черном море.

По сути, это был плачевный результат всего николаевского царствования, опиравшегося на крепостное право, Третье отделение с его агентами, а еще на таких столпов, как граф Закревский, не сумевший толком даже собрать ополчение. Но позорный мир пришлось заключать уже не Николаю I, скончавшемуся в 1855 году, а его сыну Александру II. Но вот что занимает – если успехами в подготовке к новой войне Москва не могла похвастаться, то пышностью празднования прошлых побед Закревский поразил многих. Особенно запомнилось москвичам празднование сороковой годовщины освобождения Москвы от французов. Шестидесятидевятилетний ветеран Отечественной войны, Закревский не мог пройти мимо этой даты. В 1852 году он пригласил к себе в особняк на Тверской на торжественный банкет более тысячи участников войны: «11-го октября минуло 40 лет, как Наполеон оставил Москву. В этот день граф Закревский собрал у себя уцелевших участников войны 1812 года. Их оказалось в Москве: 298 генералов, штаб– и обер-офицеров и 719 унтер-офицеров и рядовых, всего 1017 человек». Торжественные речи и шампанское лились рекою, застолье длилось до рассвета. А в самый разгар Крымской войны, в период обороны Севастополя, Закревский дал бал в честь столетия Московского университета (он приказал каждый день собирать студентов на построение и шагистику).

А через несколько лет в Москве торжественно встретили и самих отважных героев обороны Севастополя – отважных офицеров и моряков принимали в Первопрестольной в феврале 1856 года. Но то, как это делалось, Толстому не понравилось. В «Декабристах» он зло иронизирует: «Это было недавно, в царствование Александра II, в наше время – время цивилизации, прогресса, вопросов, возрождения России и т. д. и т. д.; в то время, когда победоносное русское войско возвращалось из сданного неприятелю Севастополя, когда вся Россия торжествовала уничтожение черноморского флота и белокаменная Москва встречала и поздравляла с этим счастливым событием остатки экипажей этого флота, подносила им добрую русскую чарку водки и, по доброму русскому обычаю, хлеб-соль и кланялась в ноги; … когда во всех городах задавали с речами обеды севастопольским героям и им же, с оторванными руками и ногами, подавали трынки, встречая их на мостах и дорогах».

Действительно, так и было. 18 февраля 1856 года у Серпуховских ворот Москвы морякам поднесли небывалого размера хлеб-соль на огромном серебряном блюде, поили водкой. Щедро отметило встречу московское купечество во главе с Василием Кокоревым, еще и поклонившимся гостям-орденоносцам в ноги. Десять дней Москва праздновала прибытие участников обороны Севастополя народными гуляньями, обедами, балами, маскарадами. С отвращением Лев Николаевич прочитал верноподданическую статью Погодина «Московские празднества в честь севастопольских моряков», где особо подчеркивалась «искренняя неограниченная преданность к государю и его детям» и проводилась параллель между древнерусскими праздниками, на которых «князья, бояре, духовенство, купцы, простолюдины сидели за одним столом без всякого различия». Хорошо еще, что рядом с Толстым не было в момент чтения статьи ее автора: «Погодина с наслаждением прибил бы по щекам. Подлая лесть, приправленная славянофильством. Новая штучка», – записал он в дневнике 13 мая 1856 года.

А Закревский, высоко оценивший встречу, продолжал (считая необходимостью) совать свой губернаторский нос повсюду, даже в семейные дела горожан. Современник писал: «Он нагонял такой страх на москвичей, что никто не смел пикнуть даже и тогда, когда он ввязывался в такие обстоятельства семейной жизни, до которых ему не было никакого дела и на которые закон вовсе не давал ему никакого права». Если, например, Закревскому жена жаловалась на беспутного мужа-купца, то он требовал от купеческого сословия немедленно исключить его из своих рядов. Но купеческое общество не могло выполнить желание его сиятельства, поскольку не имело прав исключать купцов второй гильдии. А когда муж жаловался на жену, то Закревский, наоборот, обращался в купеческое общество с предложением наказать жену, хотя таких полномочий общество не имело.

Так, однажды, осерчал Закревский на либерального литератора Николая Филипповича Павлова, в начале 1850-х годов сочинившего на него острую эпиграмму, быстро ставшую популярной в Москве. И когда появилась возможность Павлова урезонить, Арсений Андреевич не преминул этим воспользоваться. Зная, как Закревский любит решать внутрисемейные дела, жена литератора поэтесса Каролина Павлова и его тесть (известный врач Карл Яниш) обратились к графу с жалобой на него. Дескать, Павлов своей неудержимой страстью к карточной игре совсем разорил семью, да к тому же содержит на деньги супруги многочисленных любовниц. Несчастного Павлова арестовали и привели к Закревскому, который его лично допрашивал. Но этим дело не кончилось. Закревский велел провести у арестованного тщательный обыск, в результате которого в доме Павлова обнаружились антиправительственные рукописи, письма Белинского и еще «кой-какие стихи». Были все основания передать дело в Третье отделение, что Закревский немедля и сделал. Следствие велось чрезвычайно строго. Суровым был приговор – за картежную игру и хранение запрещенных цензурой книг Павлова со службы уволить (он был смотрителем 3-го московского уездного училища) и сослать в Пермь под строжайший надзор, что и случилось в апреле 1853 года. И хотя, благодаря заступничеству друзей, к концу года Павлова простили и вернули в Москву, приехал он надломленным и одиноким. Вот что значит – писать сатиру на Закревского… С другой стороны, Павлову повезло – ведь Закревский мог вписать его имя в тот самый пустой бланк, данный ему государем. И тогда литератор мог отправиться в Сибирь надолго, если не навсегда.

История эта была хорошо знакома Толстому, как и сам Павлов, послуживший прототипом Пахтина – героя романа «Декабристы». А 28 декабря 1857 года они вместе принимали участие в торжественном обеде по случаю опубликования рескрипта от 20 ноября о грядущей отмене крепостного права (среди прочих ста восьмидесяти участников). Обед, устроенный по предложению редактора «Русского вестника» Каткова и профессора Петербургского университета К.Д. Кавелина, состоялся в Купеческом собрании на Малой Дмитровке (ныне театр Ленком), о чем в тот же день Лев Николаевич написал: «Обед на кончике; речи пошлые все, исключая Павловской». На кончике – это значит, что Толстой опоздал к началу пиршества, главным событием на котором были не угощения, а произносимые речи. Но Павлова он услышал, в том числе и трактовку крепостного права как отжившего «свой исторический век», основанного на «неправде и лжи». «Россия призвана на подвиг правды и добра», – сказал Павлов, добавив, что «новым духом веет, новое время настало» и «легче становится совести христианина, как-то благороднее бьются сердца и смелее смотрится на божий мир». Ничего нового, в общем-то, он не сказал, но похвалу Толстого заслужил – за попытку рассмотреть крепостное право с христианских позиций. Выступали на обеде и многие другие – Станкевич, Катков, Погодин, поздравивший – с его крепостным происхождением – «православного русского мужичка» «с наступающим для него новым годом», т. е. долгожданной отменой рабства в России. Погодин понадеялся, что все пройдет «к общему удовольствию, спокойно, мирно, согласно, благополучно».

Но была одна речь, которая удостоилась отдельного упоминания в дневнике 5 января 1858 года за ее «необъяснимое [т. е. не передаваемое словами] впечатление омерзения». Кто же произвел на Льва Николаевича столь жуткое впечатление? Быть может, закоренелый крепостник Закревский, сидевший в обеденном президиуме? Совсем нет. В поле зрения Толстого попал богатей всея Руси и семикратный миллионер, неофициальный министр финансов и откупщик Василий Кокорев, вдобавок, тесно общавшийся со славянофилами. Тот самый, что вызвал раздражение Толстого, повалившись в ноги перед севастопольцами. Читая его речь сегодня (она была напечатана в журнале спустя несколько дней), трудно уразуметь, что же могло вызвать у Толстого чувство омерзения. Кокорев высказался с еще более радикальных позиций, нежели Павлов, рассказав про «наших братьев крестьян», томящихся «вместе [с нами] уже три века». Затем он пошел дальше, открыв глаза на то, что в Российской империи «царь уповает на народ, народ уповает на царя», найдя в этом отличие от европейских стран. Ну прямо декабрист какой-то. Агитируя за отмену крепостного права, Кокорев объяснил, какую огромную пользу и выгоду принесет это купечеству и развитию торговли, призвав купцов помочь крестьянам и самим выкупить их крестьянские избы и огороды у их хозяев. «При таком только общем действительном сочувствии рост наш будет совершаться правильно в общем росте человечества, и тогда все кривые, дряблые побеги опять срастутся с своим корнем – с народом. От этого срастания мы почерпнем из чистой натуры народа ясность и простоту воззрений», – закончил Кокорев, оставив всем желающим право самим угадать, кого он имел в виду под «дряблыми побегами».

Но что же так возмутило Толстого в радикальной речи Кокорева – отнюдь не ее содержание, а личность оратора, заработавшего свои несметные капиталы на торговле вином, коим он этих самых крестьян и спаивал много лет подряд. Лев Николаевич, вероятно, считал, что такой человек не имеет права говорить от имени общества (как и благодарить севастопольцев от имени всей Москвы), ибо не достоин, даже несмотря на симпатию к славянофилам. Кроме того, Кокорев еще и не аристократ: «Аристократическое чувство много значит. Но главное. Я чувствую себя гражданином, и ежели у нас есть уж власть, то я хочу власть в уважаемых руках», – записывает Толстой в дневнике в эти дни. Он переживает по тому поводу, что нет в Москве «людей, которые бы просто силой добра притягивали бы к себе и примиряли людей в добре, таких нету», жалуется он Боткину от 4 января 1858 года.

Но ведь обед неслучайно был устроен в Купеческом собрании, а не Английском клубе или Благородном собрании в Охотном ряду. И фигура Кокорева – весьма типичная для своего времени, и вряд ли нашлись бы для выступления на этом обеде с программным заявлением более подходящие купцы, заработавшие свои громадные состояния более гуманным, с точки зрения Толстого, образом. Вот потому в его литературном наследии (в неоконченном романе «Декабристы») Кокорев презрительно обозначен как «целовальник», о котором читаем: «Ораторские таланты так быстро развились в народе, что один целовальник везде и при всяком случае писал и печатал и наизусть сказывал на обедах речи, столь сильные, что блюстители порядка должны были вообще принять укротительные меры против красноречия целовальника». Целовальниками называли сидельцев в кабаках в эпоху винных откупов. Упомянут «бывший сиделец кабаков Кокорев» в негативном ключе и в статье 1877 года «О царствовании императора Александра II».

Кокореву так понравилось говорить обличающие речи, что 16 января 1858 года он собрал у себя дома новый обед, о котором также осталась запись в дневнике Толстого, но короткая: «Глупо». Лев Николаевич мог бы написать и более подробно, но он сам на том обеде не присутствовал, ему славянофил Самарин все рассказал. Речи Кокорева вызвали возмущение не только у Толстого, но и у еще одного человека, тоже сочинителя, в определенном смысле. Человек этот также негодовал, слушая и читая призывы Кокорева поскорее выйти «из кривых и темных закоулков» на «открытый путь гражданственности». Это какая-такая гражданственность? Неужели Кокорев, ходивший когда-то в лаптях по темным переулкам, забыл откуда он и кто есть на самом деле? Так вот, чтобы Кокорев опомнился, вновь пришел в чувство глубокой благодарности к государству, допустившему его к кормушке, т. е. винным откупам, в Петербург ушла депеша: «Купец и откупщик Кокорев стремится устраивать западные митинги и вмешивается в дела сословия его не касающиеся. Пусть бы и представлял свои прожекты правительству, но к чему эта гласность, которой он так ищет в России и за границей? Правительству пора понять это и запретить Кокореву вмешиваться не в свои дела, пора его Вам осадить, а будет нужно и посадить».

Невольным единомышленником Льва Николаевича, решившим укротить купца-благодетеля, сравнив его с «осиным гнездом», выступил… Закревский. Его имеет в виду Толстой в приведенном выше отрывке из романа «Декабристы», когда пишет о блюстителях порядка. Кокореву пришлось дать подписку «не дозволять вообще публичных собраний или обедов с произнесением речей о государственном вопросе». То есть обедать можно, но только с вилкой, ножом и с салфетками под рукой, а не с прокламациями. Кроме того, Арсений Андреевич внес его в свой синодик с перечислением вредных и опасных либералов со следующими яркими характеристиками: западник, «демократ» и «возмутитель, желающий беспорядков». Вот когда слово демократ стало ругательным! И все же сослать Кокорева как любого другого купца «за Можай» он не смог: руки коротки! Связи богатейшего откупщика тянулись от тех самых «корней» очень высоко…

Усердие Закревского по затыканию недовольным ртов чуть было не коснулось и молодого Толстого. Как вспоминала М.С. Воейкова, пережившая генерал-губернаторство Закревского, и приятельница Ергольской и Юшковой, привозивших Льва с собой в гости на Малую Дмитровку, где она жила, «когда он у нас бывал, – было весело. Он был так остроумен, так находчив, что в его присутствии делалось весело, легко, и это было потому, что он был очень прямодушен, что думал и считал за правду, – высказывал всегда и притом с такою простотой и меткостью». Воейкова утверждала: «Помню, что уже тогда кто-то из придворных подстрекнули сказать о Толстом государю Александру II. Мой муж Петр Петрович знал об этом через Толстых и на аудиенции у императора сказал: “Ваше величество! Молодой граф Толстой пылкий, увлекающийся, но он не злоумышленник, каким хотят его изобразить”. Александр II, который знал моего мужа и помнил, как наследником обучался верховой езде у Воейкова, когда ездил в его взводе, ответил: “Знаю, знаю… большой талант, а таланту можно простить… даже если бы…, – государь не договорил, что “если бы”, и сказал, – если его увидишь, скажи ему, чтобы он остерегался не меня, а окружающих…”. Правда, что при таком темпераменте, каким обладал молодой граф Толстой, не было нисколько удивительно, что он “попадал”, но, кажется, он-то совершенно искренно мало или вовсе не интересовался и не заботился о том, сколько “грехов” его снесут, куда и кому?». Среди тех самых придворных, настучавших на Толстого и коих царь советовал остерегаться, Воейкова называет Закревского.

Другого литератора-славянофила Хомякова Закревский как-то вызвал к себе, чтобы сообщить ему Высочайшее повеление не только не печатать стихи, но даже не читать их никому. Этот эпизод Петр Бартенев описывает в ироническом ключе: «Ну, а матушке можно?» – поинтересовался Хомяков. «Можно, только с осторожностью», – улыбаясь, сказал Закревский, знавший Хомякова еще с Петербурга, когда тот служил в конной гвардии. Сам же Петр Иванович Бартенев, историк и один из первых пушкинистов, также был удостоен чести побывать на приеме у генерал-губернатора. Как-то раз неожиданно его затребовали к Закревскому, причем, не объясняя причины. Едва только Бартенев вошел к генерал-губернатору, тот стал распекать его по полной программе за отвратительную выходку в Дворянском собрании. И чего только не пришлось Бартеневу выслушать в тот день, жаль, что все это относилось не к нему, а к его однофамильцу. Но сказать об этом Закревскому он не мог – граф даже слова не давал вставить. Лишь в конце обличительной тирады Закревский понял, что слова его звучат не по адресу. Но перед Бартеневым он так и не извинился. А находчивый историк попросил Закревского поведать об Аустерлицком сражении, что тот и сделал с удовольствием, сравнимым с тем, что он испытывал за пять минут до этого, отчитывая Бартенева.

Когда в 1858 году исполнилось десять лет со дня пребывания Закревского на посту генерал-губернатора, его чиновники собрали по подписке капитал, на проценты с которого содержался инвалид в Сокольниках. Но не прошло и года, как Арсений Андреевич был отправлен в отставку. Случилось это 16 апреля 1859 года. К этому времени претензий к Закревскому накопилось немало. Нужен был лишь повод. Основанием для отстранения Закревского стало замужество его дочери, которую он не просто любил больше всех на этой грешной земле, а даже обожал. Бывало, лишь для нее одной устраивал он домашние спектакли и концерты в генерал-губернаторском особняке на Тверской (куда прозревший Толстой уже не стремился). Заботливый отец Закревский удовлетворял все желания дочери и ее растущие с каждым годом потребности. Так вышло и на этот раз. Лидия Арсеньевна Нессельроде решила выйти замуж вторично и это при живом-то муже! Новым избранником Лидии оказался бывший чиновник канцелярии Закревского князь Дмитрий Друцкий-Соколинский. Отец не смел прекословить дочери и сам организовал незаконное венчание, вручив сомневающемуся священнику 1500 рублей и пообещав, в случае чего, отправить его в Сибирь. После венчания молодых Закревский выдал им паспорт для отъезда за границу. Император узнал об этом последним. Участь Закревского была решена. Сам этот случай говорит о том, что для Арсения Андреевича закон был, что дышло.

В Москве, правда, поговаривали и о другой причине отставки Арсеник-паши. Купцы приписывали себе в заслугу падение ненавистного им генерал-губернатора, более десяти лет наводившего на них страх и ужас. Якобы Закревский в привычной для него манере выгнал купцов из Манежа, где должен был состояться обед в честь военных, да еще и с участием молодого императора. Узнав об этом, Александр II и решил задвинуть Арсения Андреевича. Купцы расценили это как проявление защиты и заботы со стороны царя. Так это или нет, но в тот день, когда стало известно об отстранении Закревского от должности, во многих купеческих домах царил праздник. Истинной причиной отставки Закревского было другое, более глубокое обстоятельство. Граф давно уже пересидел свой срок. И суть была не в его возрасте, а во взглядах. Его Россия, которую он, несомненно, любил, отошла в прошлое вместе с императором Николаем I. Крепостник Закревский должен был бы уйти в отставку году этак в 1855-м. Не то, что не хотел думать по-другому – он попросту не мог мыслить иначе. Общая реакция просвещенного населения на увольнение московского генерал-губернатора была однозначной. Ее можно выразить словами Александра Герцена, вынесенными им в название своей статьи в «Колоколе»: «Прощайте, Арсений Андреевич!». Ненавистник Закревского, князь Меншиков выразился более грубо: «В день Георгия Победоносца всегда выгоняют скотину», дело в том, что день отставки графа совпал с этим церковным праздником. Рад был отставке графа и Толстой.

В 1898 году Лев Николаевич отметил в дневнике: «Как бы хорошо написать художественное произведение, в котором бы ясно показать текучесть человека, то, что он, он один и тот же, то злодей, то ангел, то мудрец, то идиот, то силач, то бессильнейшее существо». Действительно, хорошо бы не только сочинить, но и прочитать такой роман. Однако жизнь куда более интересна, чем то или иное произведение. Еще одним генерал-губернатором, удостоившимся чести лично принимать писателя в своей резиденции на Тверской, был князь Владимир Андреевич Долгоруков – просидевший в своей должности дольше всех московских руководителей (двадцать пять с лишним лет!). Дальний потомок Юрия Долгорукого и единственный московский генерал-губернатор, удостоенный чести быть почетным гражданином Москвы. Даже Лев Толстой не был почетным гражданином, а Долгоруков был.

30 августа 1865 года Александр II назначил Владимира Андреевича Долгорукова генерал-губернатором Москвы. Князь пришел на место генерала от инфантерии Михаила Александровича Офросимова, руководившего Москвой чуть более года. Отставку Офросимова связывали с тем, что он, якобы, вольно или невольно покровительствовал московской дворянской фронде, которая, как мы уже знаем, зачастую смела иметь свое особое мнение по важнейшим политическим вопросам. В данном случае императору не понравилось слишком активное «продавливание» московскими дворянами вопроса о необходимости для России конституции. Таким образом, новый генерал-губернатор Долгоруков, вдоволь осыпанный царскими милостями на прежней службе, явился в Москву как человек из северной столицы. А точнее всего обозначил такой тип чиновника Лев Толстой в «Анне Карениной», описывая Каренина во время встречи с женой на вокзале: «С его петербургски-свежим лицом и строго самоуверенною фигурой». Но было бы неверным думать, что князь должен был сосредоточиться на решении исключительно хозяйственных вопросов. В это время в Российской империи шла земская реформа – очень значительный шаг на пути к демократизации жизни общества, введению самоуправления на муниципальном уровне. Дело было новое, и для властей, и для народа.

Владимир Андреевич не заставил москвичей долго ждать себя и явился в Белокаменную уже через неделю после назначения – 9 сентября 1865 года. Но поскольку к приезду нового хозяина особняк на Тверской улице отделывали заново, несколько дней в новой должности князь прожил в одной из любимых гостиниц Толстого – Шевалье в Камергерском переулке (значит, хорошая гостиница!). А уже 12 сентября состоялся большой прием всей московской верхушки в особняке генерал-губернатора. Долгоруков познакомился с представителями городских сословий, чиновниками своей канцелярии и московских учреждений, а также офицерами Московского военного округа. Все участники встречи остались довольны друг другом.

Москва Долгорукова – это как раз тот самый город, проживание в котором совпало с духовным переворотом Толстого, видевшего кругом исключительно отрицательные стороны жизни, разврат, грязь, безделье и жуткую нищету простолюдинов. Но так ли плохо обстояли дела? В Москве действительно было грязно – достаточно сказать, что отсутствовала система вывоза мусора: обыватели, вместо того чтобы вывозить нечистоты, закапывали отходы жизнедеятельности прямо во дворе, значительно ухудшая санитарно-эпидемиологическую обстановку. А что творилось на мостовых, особенно в некотором отдалении от центральных улиц и площадей! Пешеходы буквально утопали в грязи. Особенно плохо было дело весной и осенью. Навоза на улицах было столько, что прохожие нередко оставляли в нем свои галоши, еле успевая вытащить ноги. Иной раз нанимали извозчика, чтобы переправиться на другую сторону улицы. А уж московские лужи и вовсе стали притчей во языцех. Тут уж без сходней было никак…

Неудивительно, что при таких антисанитарных условиях смертность в Москве к середине 1860-х годов достигала 33 человека на 1000 жителей – цифра убийственная для большого города. Высокие показатели общей и детской смертности во многом были вызваны дефицитом больничных коек и родильных домов (в 1861 году более 95 % родов в Москве происходили на дому). А этот дефицит, в свою очередь, осложнялся неуклонным ростом работоспособного населения, требуя совершенно иного подхода к организации городского здравоохранения. Ощущалась и насущная необходимость улучшения условий жизни рабочих, проживавших в скученности и грязи, что служило причиной эпидемических вспышек холеры, тифа, дизентерии. Пропасть между «дорогим врачеванием богатых и дешевым лечением бедных» в Москве, по оценке «Московского врачебного журнала», не отличала ее от «крупнейших и культурнейших столиц Европы». В 1866 году на общественных началах был создан Московский комитет охранения народного здравия, пришедший к неутешительному выводу, что все московские больницы не могут вместить больных эпидемиологическими заболеваниями.

При Долгорукове в разных районах открылись новые больницы: на Большой Калужской улице – Щербатовская и Медведниковская, 1-я городская детская больница в Сокольниках, Софийская на Садовой-Кудринской и Бахрушинская на Стромынке (это были больницы для бедных). А Басманная, Мясницкая и Яузская больницы лечили чернорабочих за счет средств Московской городской думы. В итоге почти за четверть века с 1866 по 1889 год число москвичей, получивших медицинскую помощь, увеличилось в семь раз – с 6 до 42 тысяч человек. Хотя в условиях увеличивающейся численности городского населения и этого было уже мало. В 1865 году на Арбате открылась амбулатория, бесплатно лечившая московскую бедноту. Ежегодно эту лечебницу посещали до 25 тысяч человек.

Очистив улицы от грязи (путем введения высоких штрафов), Долгоруков пустил в Москве конку – конно-железную дорогу, новый вид транспорта, получивший в 1880-х годах широкое распространение в крупных городах России. А в Первопрестольной первая линия конки была открыта в 1872 году по случаю Политехнической выставки. Недаром она так и называлась – Долгоруковская линия и вела от Страстной площади до Петровского парка (именно на конке Толстой и ездил на выставку). В Москве рельсы конки протянулись по Бульварному и Садовому кольцам, а также из центра города на окраины. На конке можно было доехать и до Хамовников. Правил лошадьми вагоновожатый, а продавал билеты, давал сигналы остановок и отправления кондуктор. Был и еще один начальник – на станции, через которую следовали экипажи. Первая станция находилась на Страстной площади. В 1889 году Долгоруковскую линию электрифицировали первой в Москве. Неслучайно, уже в последующие годы именно по ней прошел и первый московский трамвай.