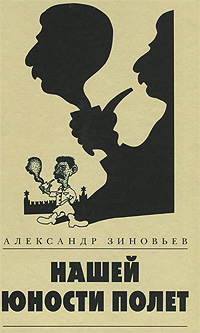

Текст книги "Нашей юности полет (сборник)"

Автор книги: Александр Зиновьев

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Но хватит теории. Нам, штрафникам, было приказано взять такой-то укрепленный пункт противника. Никто не верил в то, что мы этот пункт возьмем. Наше начальство, отдававшее приказание, тоже в это не верило. Но произошло чудо: мы этот пункт все-таки взяли. Наше начальство растерялось от нашего успеха и не знало, что делать с ним. И когда оно решило отвести нас назад, было уже поздно. Немцы очухались и отрезали нас от своих. Вернее, большую часть нашего брата немцы перебили, небольшая часть пробилась обратно, а человек сто пятьдесят оказались в ловушке. Человек пятьдесят сразу же сбежали к немцам. Они рассказали, кто мы такие. Если бы не наступила темнота, то, может быть, и остальные сбежали бы, вернее – сдались бы. И никаких теоретических проблем тогда не возникло бы. Но немцы решили отложить это хлопотное дело до утра. Это было подло с их стороны, так как они тем самым задали нам одну непосильную задачу: сумеем мы образовать некое социальное целое, обладающее общими качествами нашего общества и представляющее его, или нет? Конечно, мы сами не осознавали этой проблемы буквально в такой форме. И немцам в голову не приходило то, что они эту проблему поставили перед нами. Это получилось случайно, само собой, в силу стечения обстоятельств. Но получилось именно так.

Когда мы поняли, что отрезаны от своих и окружены и что имеем какое-то время пожить «спокойно», перед нами первым делом возникла проблема организации – разделения на группы – и командования. Так получилось, что все мы были штрафниками, за исключением Политрука. Он не успел добежать до группы, которая прорывалась обратно, и застрял с нами. Он же оказался единственным офицером среди нас. Среди нас было много бывших офицеров и сержантов. Но они все были разжалованы. А Политрук – молодой мальчишка, только что попавший на фронт и не способный командовать даже отделением. Мы все, естественно, с надеждой взглянули на Майора: человек полком… ну, пусть батальоном командовал, ему и карты в руки…Но Майор сказал, что мы пока еще граждане Советского Союза и в соответствии с советскими законами командование должен взять на себя Политрук. Он – старший по званию среди нас и единственный, кто имеет право представлять здесь советскую власть. Речь Майора решила дело. Политрук тут же назначил Майора своим заместителем. И тот фактически стал командиром, к чему мы и стремились. Майор быстро распределил нас по взводам и отделениям и назначил командиров. Но Политрук все же сохранил за собой верховную власть, вернее – ее ему навязали. Проблема власти вообще не есть проблема военная. Это проблема социальная. Не случайно власть в стране в то время сохраняли за собой безграмотные и бездарные в военном отношении люди во главе с самим Сталиным. И это было нормально. Если бы власть захватили военные специалисты и гении, мы проиграли бы войну. И, во-вторых, власть не столько захватывается, сколько навязывается. Захват лишь завершает или оформляет навязывание.

Признание Политрука в качестве верховной власти было социально правильной акцией – тут сработал некий социальный инстинкт. Военная проблема даже в нашем положении была не главной. Главной была проблема целевой установки, то есть проблема «что будем делать дальше?». Продовольствия нет. Воды нет. Патронов – на десять минут жиденькой стрельбы. Все наше оружие – винтовки со штыками. Сопротивление бессмысленно. И тут Политрук сработал так, будто он прошел большую школу партийного руководства. Он объявил от имени советской власти всеобщую амнистию. Объявил, что все, исключенные из комсомола и из партии, считаются членами комсомола и партии. Назначил комсорга и парторга. Белел парторгу собрать членов партии на чрезвычайное собрание. Это было, наверно, самое удивительное партийное собрание в истории партии – партийное собрание людей, исключенных из партии. Эти мероприятия произвели на нас магическое действие. Люди стали спокойнее. Появилась вера в некое чудо. Если хочешь понять, что такое партия в нашей жизни, приглядись хотя бы к этому маленькому примерчику. Это необходимый элемент управления массами людей и объединения этих масс в целое. Партийное собрание – явление удивительное при всей его кажущейся обыденности и серости. Я уже говорил, что положение наше было отчаянное, что сопротивление бесполезно. По отдельности это понимал каждый. Но, собравшись вместе, мы не могли принять такое решение, не могли даже высказать вслух эту мысль. Вместе мы приняли бессмысленное решение сражаться до последней капли крови. Но это решение было вполне в духе нашего общества в целом. Разве не так выглядело решение нашего народа и руководства воевать во что бы то ни стало, несмотря на жуткие потери в начале войны? Потом комсорг собрал комсомольцев, сообщил им решение партийного собрания. И мы единогласно приняли решение сражаться до последней капли крови.

И выиграть тот смертный бой

Решили мы ценой любой.

Но это был лишь спектакль. Разбившись на мелкие группки, люди стали шептаться о безнадежности положения, о том, что мы тут все – антисоветчики, что немцы ничего плохого нам не сделают. Еще человек двадцать сбежали к немцам. Мы слышали, как их остановили, велели лечь на землю и ждать утра. Немцы явно забавлялись.

Начало светать. Мы отчетливо увидели немцев. Это была уже не воображаемая, а олицетворенная смерть. Вот поднялись с земли ночные перебежчики и с поднятыми руками пошли в сторону немцев. Игра окончилась. Начиналась реальная жизнь. Политрук сжег документы. От немцев к нам направился один из перебежчиков и передал приказание сложить оружие и выходить по одному в указанное место.

Все вроде бы (опять это «вроде») было прозрачно ясно и просто. Но произошло то, к чему мы готовились целую жизнь, но что оказалось для нас совершенно неожиданным.

– Ребята! – крикнул Майор. – Разве мы не русские люди?! Умрем, как подобает русским солдатам!

Не помню, как я оказался рядом с Майором. К нам присоединился Тихоня и еще двое ребят. Остальные с остервенением набросились… на нас! Политрук тоненьким голоском пищал, что мы «подводим своих товарищей». Нас били ногами и прикладами.

Политруки, увы, не врали.

Мы ради жизни умирали.

Недобитый культист

В один из наших саморазрушительных «загулов» к нам присоединился закоренелый сталинист. От нас он отличался лишь тем, что мог пить в два раза больше нас и при этом всегда на своих двоих добирался до дому. Когда на нас нападала милиция, к нему почему-то обращались на «вы» и никогда не забирали. Если он говорил, что берет нас под свою ответственность, милиция и нас не забирала: она была уверена, что этот человек нас не бросит валяться на виду, а утащит куда-нибудь в укромное местечко. Этот нераскаявшийся сталинист рассказал нам такую историю.

Опишет ли кто-нибудь серьезно то, как проходило разоблачение «культа личности»? Сомневаюсь. Почему-то никто не заинтересован в истине. Все лгут. Лгут сами себе и друг другу.

Лгут враги и друзья. Лгут палачи и жертвы. По моим наблюдениям, основная масса отнеслась к этому индифферентно, ибо поворот к новому для них уже фактически произошел независимо от разоблачения. Разговоры были. Но разговоры суть разговоры. В нашем районе по поводу одного уголовного убийцы, убившего больше двадцати человек, говорили много больше, чем о сталинистах, убивших двадцать миллионов. Разоблачение «культа» само по себе лично коснулось сравнительно небольшой части населения. Хотите я вам расскажу, как это произошло в нашем учреждении?

Был у нас в учреждении самый что ни на есть заурядный прохиндей. Но у него была особая роль в нашем коллективе: с молчаливого согласия членов коллектива и высшего начальства он был как бы выделен или предназначен в качестве объекта критики и насмешек со стороны самой прогрессивной, талантливой и остроумной части коллектива. В каждом номере стенгазеты на него непременно появлялись карикатура, сатирические стихи, фельетон. Трогать прохиндеев похуже острякам было запрещено. Да и они сами побаивались. Эти худшие прохиндеи даже за самую малую насмешку над ними кого угодно со света сживут. Заставят партийное бюро заниматься разбором «этих вопиющих безобразий». Всякую насмешку над собою они рассматривают как клевету на весь наш строй, как происки западных разведок, как тлетворное влияние Запада, как… как… как… У вас волосы от ужаса зашевелятся, если я перечислю эти «как». Все учреждение будет лихорадить от склок, сплетен, интриг, доносов. В районном комитете партии назначат особую комиссию расследовать факт «безобразного поведения безответственных антисоветских элементов» (цитирую одно заявление на эту тему). О нет! Избави боже от такой напасти! Это понимали даже безответственные остряки из стенгазеты: самых гнусных прохиндеев трогать нельзя! Но кого-то надо критиковать и высмеивать, ибо критика и самокритика есть движущая сила нашего общества! Кого-то из прохиндеев критиковать обязательно нужно, иначе всем нам тоже плохо будет. Те же самые гнусные прохиндеи будут писать анонимки в высшие инстанции и выступать с гневными речами на собраниях по поводу снижения «партийной боевитости» в учреждении и недооценки критики и самокритики, которая, как неопровержимо установлено марксизмом, есть движущая сила развития нашего общества… Кого? Вот для выполнения этой благородной задачи и для осуществления этого закона развития нашего общества с молчаливого согласия самых гнусных прохиндеев учреждения и был предназначен прохиндей, о коем я говорю. Критиковать его было можно, так как он – прохиндей особый, самою природою вещей для насмешки предназначенный.

Его можно, ибо он где-то в середине, а временами даже чуточку ближе к самим острякам. И он чрезвычайно удобен для насмешек. Один нос чего стоит! А лысина, ха-ха-ха! Умереть от смеха можно! А послушайте, как он говорит! И должность у него!.. Ха-ха-ха! Сдохнуть от хохота можно!.. Сам он относился к карикатурам спокойно. Он сам знал, что ему самой судьбой предназначено это. Ему даже бывало немного обидно, когда номер стенгазеты выходил без его портрета.

– Что же это вы меня не изобразили? – говорил он шутливо в таких случаях острякам. – Нехорошо, дорогие товарищи! В следующий раз постарайтесь исправиться.

– Исправимся! – хихикали они. И действительно исправлялись, выдавали двойную порцию насмешек. В учреждении привыкли к тому, что его «изображали». Повесят стенгазету, все кидаются смотреть, где, за что и в каком виде он изображен.

– Ну что, брат, опять тебя прохватили, – говорили ему, одни – с сочувствием, другие – с удовлетворением, третьи – просто со смехом. А когда газета выходила без его изображения, народ разочарованно расходился. – Ну что, брат, на сей раз пронесло, – говорили ему, одни – с сочувствием, другие – с удовлетворением, третьи – просто со смехом. – Ну, не горюй, – добавляли они, – в следующем номере…

А ведь стоило ему только заикнуться об «искажении личности», как это делали самые гнусные прохиндеи учреждения, его портрет немедленно исчез бы со страниц стенгазеты. И уважение к нему сразу возросло бы. И следующий шаг в служебном продвижении он наконец-то сделал бы. Но именно на такой сущий пустяк (написать заявление в райком партии, например) он оказался не способен – вот в чем загвоздка. На что угодно был способен, только не на это. Как и всякий нормальный советский человек и средний прохиндей, любую пакость совершить мог, только не мог защитить себя от навязанной ему роли – быть предметом насмешек в своем учреждении. И теперь невозможно установить, где истина: не мог отказаться от этой роли, потому что не хотел от нее отказываться, или не хотел отказаться от этой роли, потому что не мог это сделать?

И вот зачитан на закрытом партийном собрании доклад Хрущева, предназначенный фактически для широкой огласки. И в соответствии с новой генеральной линией партии перед нашим учреждением тоже встала задача преодоления вредных последствий отдельных ошибок периода «культа личности». А значит, потребовались новые жертвы, на которых наше учреждение должно было продемонстрировать свою верность новой установке и готовность ее выполнять. Не директора же и его заместителей! Не секретаря же партбюро! Не нас же, честных старых коммунистов, выполнявших свой долг. И даже не эту стерву, которую перевели к нам из органов после расстрела Берии! Кого? И как-то само собой получилось так, что этот заурядный прохиндей и был возведен в ранг недобитых «культистов», где стал козлом отпущения всех грехов сталинского времени. С молчаливого согласия начальства его выбрали в качестве конкретного воплощения вины и угрозы сталинизма. Начальство как бы указало прогрессивным силам на него: вот он, сталинист, бейте его!

А зачислили его в сталинисты при следующих обстоятельствах. После доклада Хрущева директор приказал завхозу и уборщицам убрать бюст Сталина из актового зала в подвал. Женщины обратились к нему за помощью, так как он считался физически сильным мужчиной. Он помогать им отказался, заявив, что относится к Сталину с уважением и не считает доклад Хрущева достаточным основанием для того, чтобы убирать бюст Сталина в подвал. Женщины немедленно пожаловались на него в партбюро. Прибежал зеленый от ужаса секретарь.

– Ты что! – закричал он на него. – Против генеральной линии партии выступаешь?!

– Ничего подобного, – сказал он, – я полностью поддерживаю генеральную линию партии. Только в документах съезда нигде не усмотрел указаний насчет бюста.

– Но это же само собой разумеется, – сказал успокоенный секретарь. – Указание райкома партии…

Но слух о нем как о «недобитом культисте» все же распространился по учреждению. Он его не опровергал. Он время от времени добавлял по глупости или из иных соображений кое-что новое, так что за ним прочно укрепилась репутация сталиниста. Один молодой сотрудник публично назвал его «нераскаявшимся и циничным культистом». Была даже идея создать особую комиссию по расследованию его деятельности в сталинские времена. В стенгазете дали сообщение с намеком на него, будто скоро выходит полное собрание доносов некоего сталиниста в десяти томах. Ему было обидно, так как ни одного доноса ему в жизни написать не пришлось. А в сталинские времена он был школьником, потом – солдатом, сержантом. После войны – институт, затем – наша контора. Вот и все. В учреждении и в райкоме партии об этом прекрасно знали. Но это не избавляло его от навязанной роли. Так было удобно всем. Борьба с мнимым сталинистом оказалась предпочтительнее борьбы со сталинистами реальными. С реальными сталинистами и бороться-то было нечего: мы без колебаний приняли новую партийную установку и стали неуклонно проводить ее в жизнь. Вот и все!

Из-за «сталинистской» репутации его не пропустили на более высокий уровень прохиндейства. Его иногда выбирали в партийное бюро, но не делали секретарем, хотя сам секретарь райкома считал, что он был бы идеальным секретарем. И отделом заведовать по этой причине не пускали, хотя директор считал, что лучшего заведующего невозможно вообразить. Его «сталинистское» положение давало повод для бесчисленных анонимок во все инстанции, вплоть до ЦК. Им никто не придавал особого значения, но на всякий случай как-то «реагировали».

В конце концов вожди прогрессивных сил («либералы») решили на свой страх и риск провести расследование преступного прошлого «недобитого культиста», собрать разоблачающие материалы и вывести его на чистую воду, устроить публичный суд над «сталинским преступником» в назидание прочим и из чувства справедливости. Но для решения столь благородной задачи они решили воспользоваться методами сталинского времени. Кстати сказать, многие из этих методов вошли в золотой фонд методов нашей власти. Прогрессивные силы поручили одной особе с репутацией «потаскухи» вступить в контакт с «недобитым культистом» и выведать все, что требуется.

Женщина! У нас до сих пор еще есть строгости и ограничения, касающиеся сексуальных отношений. Если вы, например, не предъявите паспорта, удостоверяющие, что вы – муж и жена, вам не дадут совместный номер в бане или в гостинице. На страже нашей нравственности стоят партийная и комсомольская организации, бдительный коллектив, соседи по дому или квартире, милиция, идеология, литература, пресса. Но что в этом отношении творилось в сталинские времена! Ужасающий разврат для сравнительно небольшой части населения сочетался с не менее ужасающим пуританизмом и даже аскетизмом для остальной… Несмотря на хамство, грубость, грязь и прочие явления нашего убогого быта, женщина где-то в глубинах души имела для нас возвышенное, романтическое значение. Теперь она это значение для мужчин утратила. Потерял смысл период ухаживания, вздохов, мечтаний. Теперь это кажется примитивным и допотопным. Женщина стала для нас заурядным делом. Я теперь с грустью вспоминаю наших школьных девчонок, наши непорочные встречи, то отношение к женщине, какое нам прививали в школе сталинского периода – в самой гуманистичной и чистой школе за всю историю человечества. После войны эта школа исчезла. Сказал я этакое сейчас, чуть было слезу не проронил от умиления, а ведь наша самая чистая, гуманная и непорочная школа породила не только таких, кто бросался грудью на пулеметы противника, но и неисчислимые полчища доносчиков, активистов, при одном воспоминании о которых волосы начинают шевелиться. А ведь большинство активистов на низшем уровне, то есть самые гнусные и страшные, были женщины. Встретил я недавно свою первую любовь, свою юношескую богиню. Теперь она – председатель месткома в своем учреждении. Представляете, богиня – и председатель месткома! Ее сослуживцы говорят, что большей сволочи, чем моя богиня, они в жизни не видали.

И все-таки наши непорочные девочки, выраставшие в доносчиков, активистов и председателей месткомов, быстро терявшие соблазнительные формы и обретавшие гнусные морды, были богинями. Женщина – мечта и сказка, с которой мы формировались в сталинское время, испарилась вместе с породившей эту сказку эпохой. Но сказка эта так глубоко была вбита в наши души, что, несмотря ни на что, она давала о себе знать, порою – в комических, а порою – в трагических формах. Так случилось и с нашим Культистом. Стоило Потаскушке сделать ему глазки, как он сразу потерял голову. И они «закрутили любовь».

Каким образом люди узнают, кто и с кем «спит», – это есть и будет великая тайна человеческой души. Конечно, иногда вы сами под большим секретом сообщаете своим ближайшим друзьям о ваших отношениях, и друзья спешат нарушить обещание хранить вашу тайну. Иногда люди случайно замечают, как вы с кем-то в ресторане сидите, в дом к кому-то входите вечером или к себе кого-то приводите. Но все же не по этим каналам ваша личная жизнь становится предметом злословия, сплетен и насмешек коллектива. Скорее всего тут действуют те самые явления парапсихологии, которые стали предметом пристального внимания оппозиционно настроенных интеллектуалов и органов государственной безопасности. Когда Культист мимоходом взглянул на Нее и Она ответила на его взгляд улыбкой согласия, многим членам нашего политически зрелого коллектива сразу стало ясно, чем это пахнет. И их роман стал злобой дня для сотрудников учреждения от уборщиц до директора и секретаря партбюро. Директор при встрече понимающе прошил его взглядом, сказал, что ему не мешало бы нормализовать свою личную жизнь. Секретарь взял его под локоть и по-дружески посоветовал прекратить предосудительные отношения, а то люди болтают всякое. Пример дурной для молодежи…

При встрече он рассказал Ей о намеках директора и секретаря.

– Не обращай внимания, – сказала Она спокойно. – У нас всегда обо всех что-нибудь болтают. Посплетничают неделю, привыкнут и на других переключатся.

– Вряд ли, – сказал он. – Люди не любят, когда другие счастливы. Они сами несчастны и хотят, чтобы все были несчастными. А ты знаешь, что ты у меня – вторая женщина в жизни? Я никогда не изменял жене.

– Не может быть! – удивилась Она. – А она?

– Тоже, – сказал он.

– О боже, что за идиоты! – воскликнула Она. – Что за жизнь! Что за кошмарное время!

Об этом разговоре Потаскушка сама разболтала в учреждении под дружный хохот слушателей. Все, кому не лень, пытались «воспитывать» Культиста.

Но остановить его было невозможно. Он бросил все и ушел из дома. Жена весь город подняла на ноги, требуя спасти здоровую социалистическую семью. Она бегала из партбюро нашего учреждения в райком партии, оттуда – в горком. Даже в КГБ. И проявила при этом качества такой выдающейся стервы, произросшей в сталинские времена, что мы даже стали сочувствовать Культисту. Бедняга! Да за один год жизни с такой стервой можно простить все прошлые прегрешения.

Роман их, конечно, скоро кончился. Райком запретил прогрессивным силам разоблачать преступное прошлое Культиста. Да, как выяснилось, у него никакого такого прошлого и не было. Но за аморальное поведение в быту Культисту все же объявили выговор по партийной линии и понизили в должности – этим самым начальство дало понять прогрессивным силам, что оно неуклонно проводит в жизнь решения съезда. Прогрессивные силы расценили это как свою выдающуюся победу. В стенгазете дали убийственный фельетон о моральном облике Культиста и уничтожающую карикатуру. Он скользнул равнодушным взглядом по стенгазете.

– Ну что, брат, тебя опять прохватили, – сказали ему, одни – с сочувствием, другие – с удовлетворением, третьи – просто со смехом. Сотрудница, спущенная к нам из органов после расстрела Берии, зажала его в темном углу и прошептала зловещим шепотом: «Потерпи немного, мы этим мерзавцам еще покажем, где раки зимуют!» Потом он куда-то исчез. К нему все настолько привыкли, что не заметили его отсутствия. Его как будто бы не было совсем. Он был величиной мнимой.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?