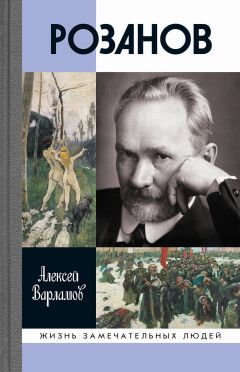

Текст книги "Розанов"

Автор книги: Алексей Варламов

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

Ужо тебе!

Увы, этого не случилось. Человек так и остался для субботы, и никто заблудшую овцу из беззаконной ямы вытаскивать не стал. Однако тут вот что еще стоит заметить. Сергей Николаевич Дурылин, на чье воспоминание я уже ссылался, впоследствии писал о Сусловой: «Для Розанова это несогласие этой дамы на развод грозило ссылкой в Сибирь: он не просто жил с Варварой Дмитриевной и имел от нее детей, которые не могли носить его фамилии. Это было бы полбеды. Дело в том, что В<асилий> В<асильевич> был тайно обвенчан в церкви с Варварой Дмитриевной. Если б это открылось (Победоносцев знал это, но, по благородству своему, молчал), Вас<илий> Вас<ильевич>, как двоеженец, подлежал бы не только церковным, но и гражданским карам – разлучению с женой, с детьми и ссылке на поселение».

Нет, не так все было! Как никто не собирался вытребовать по этапу первую жену, так никто не думал отправлять на поселение мужа второй и отнимать у них общих детей.

«“Мою историю”, оказывается, все знали, – писал позднее Розанов Павлу Флоренскому, – Рачинский (учитель) – от меня. Победоносцев (с Рачинским на “ты”), митр. Антоний и, кажется, “весь святейший Синод” (оказывается, по письму летом ко мне – Никон Вологодский знает, коего в жизни я ни разу не видал). Все ко мне лично необыкновенно относились, чувствовал, что любят меня (м. Антоний, и – почти уверен – Победоносцев; Рачинский – сухарь – нет)…

Почему же все меня любившие и уважавшие люди промолчали? Почему? Почему?

Много лет думал:

– Да Христом испуганы. Он сказал: “Суть скопцы… Царства ради Небесного”. И еще: “Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух”.

И – все Евангелие.

“Его” боятся… И молчат. И трепещут. “Действительно – беззаконие”…

В “Сибирь” бы…

А уж дети во всяком случае “не Розанова, а чьи-то…”»

Однако едва ли дело было в буквальном следовании евангельским заповедям. Россия, да и весь христианский мир давно от них отошли и рассуждали житейски. А особенно в больших городах и в том обществе, к которому Розанов принадлежал. Да живи ты, как хочешь, плодись, размножайся, воспитывай деток, законных, незаконных, рожденных в браке или внебрачных, и не обессудь, что мы не можем дать им твое отчество и фамилию, ибо таковы законы, не нами установленные и потому не подлежащие отмене с нашей стороны, но опять же чья жестокость искупается их неисполняемостью, а раз уж ты заговорил про субботу, то мы не формалисты и ни в чью личную жизнь не лезем. Права сто раз была мудрая, здравомыслящая, трезвая Анна Григорьевна: выскочат дочки замуж и все равно поменяют фамилию, но для него это все было – невыносимо. Только как иначе могло быть, если Розанов вспоминал, например, такое: «…и когда померла моя старшая девочка Надюша, и я в Петербурге в полиции выправлял разрешение на пропуск на кладбище, мне пришлось выслушать злобное издевательство 22–25-летнего, в мундире, чиновника над “ребенком вдовы (имя рек) – хе-хе-хе”. Подлец знал, что я отец, и что ребенок в гробу лежит у меня дома; тут же в полиции, стоял огромный образ св. Николая Чуд., с горящей лампадой: и этот образ около этого издевательства над отцом и матерью умершего ребенка больно-больно, какой-то потусветной горечью, кольнул меня».

И похоронена первая Надя была не как Розанова, а как Надежда Николаевна Николаева по фамилии своего крестного. Вписать фамилию настоящего отца родителям запретили. Не положено-с!

Можно сколь угодно и весьма обоснованно критиковать Розанова за бесчисленные яростные нападки на Церковь, за «нетерпение сердца», за нежелание нести свой крест, за дефицит кротости, смирения и прочих христианских добродетелей, можно укорять и осуждать за формальное прелюбодеяние, как это делали и при его жизни[27]27

«Они всю свою жизнь очень легко обходятся без постов и говения, без молитв и причащения, совершенно игнорируя даже существование Церкви. Лишь в одном жизненном вопросе им приходится еще считаться с Церковью – в вопросе брачном: вот почему они с таким бешенством набросились теперь на брачные законы Церкви, как на последнюю крепкую ее позицию», – писал главный редактор консервативных «Московских ведомостей», будущий основатель Союза русского народа В. А. Грингмут в статье «Православная церковь перед лицом интеллигенции».

[Закрыть], и делают сейчас[28]28

См., например, статью о Розанове на сайте «Антимодернизм.ру»: «…против Христианства Р. В. выдвигал не теоретические возражения, а перечислял разрозненные и спорные факты несчастливых и неравных браков, расторжения незаконных и непризнания невенчанных браков, имея в виду, конечно, свой собственный незаконный второй “брак”».

[Закрыть] – но, правда, как ему было это пережить? С его-то страхами, его мнительностью, тревогами и опасениями? «У меня 5 детишек, между 4 и 10-ю годами, семья, склеенная незаконно (тайный брак, 1-ая жена меня оставила в 1886 году и жива, вторая – всю себя положила для меня): стало быть, это абсолютные сироты без меня, умру я – и они (4 дочери) – через 10 лет в “% проституции”, – писал он Горькому. – Я когда об этом Влад[имиру] Соловьеву (т. е. что дочери будут, верно, по полной необеспеченности, проститутками) написал, – то он перешел к “другим философским темам”, просто не интересуясь кровью и жизнью, и я тотчас, не за себя, а как бы за мир – почувствовал к нему презрение, и это было настоящей причиною, что мы вторично “сатирически” разошлись».

Состояние розановской глубочайшей надломленности, внутренней скорби запечатлел незадолго до своей смерти и Н. Н. Страхов в письме Л. Н. Толстому. Тут примечательно, что если двумя годами раньше тот же автор тому же корреспонденту аттестовал В. В. как «звезду», то теперь мнение Николая Николаевича о его подопечном кардинально переменилось: «А Розанов – какое странное и жалкое существо! Он очень даровит – в том смысле, как он употребляет это слово; но он не может справиться с своим дарованием. Он пишет вдохновенно, но смутно и часто бестолково. Да и ни с чем он не умеет справиться; с женою, с дочерью-ребенком, с знакомыми, со службою – везде он, добрый и умный, находит поводы к тяжелым, мучительным отношениям. Я все боюсь за него, как будто он в постоянной опасности. Он далеко не здоровый человек, и сам за собой, кажется, смотреть не может. А я-то когда-то воображал, что это – крепкий молодец, провинциальный учитель гимназии, привыкший к своей глухой жизни! Оказался – мухортик, очень милое и очень слабонервное существо».

Может, и мухортик, конечно, только вот у самого Страхова детей не было и розановского страха, его отцовских чувств он был попросту не в состоянии понять, как не мог он прочувствовать и то подавленное состояние, в котором В. В. находился после смерти первой дочери, когда ему казалось, что своих детей у них с Варварой Дмитриевной уже не будет. И можно лишь догадываться, как был он безумно счастлив, когда один за другим они стали появляться на свет божий, как переживал, как боялся, как трясся над своими беззаконными деточками и как опасался, что они тоже могут заболеть вслед за первой Надей и умереть.

«Крестница Ваша захворала вчера к ночи, так что сегодня чуть свет звали доктора, – писал Розанов Страхову в коротеньком не датированном письме в 1895 году, объясняя, почему пропустил две «литературные среды». – Без всяких почти предварительных приступов (был сильнейший только насморк) – мечется, плачет, впадает в забытье и несколько раз уже была рвота. Доктор еще не был, но предварительно велел обтирать голову мокрой губкой, поставить кругом живота согревающий компресс и клистир. И я бы все-таки не так беспокоился, если бы ее забытье и рвота не напоминали очень болезни умершей нашей девочки Нади».

Нет, не для Страхова была та история. И не для Владимира Соловьева[29]29

Позднее это очень точно сформулировал в письме П. П. Перцову С. Н. Дурылин: «У великоросса Розанова, у костромича Вас. Васильевича, в исключение из этого печально-верного закона, был гений семейственности. Его писательский стол как бы не отодвигался от семейного очага. Крик грудного ребенка не только не мешал ему писать, но вдохновлял его на писательство. Можешь ли ты себе представить женатого Владимира Соловьева? И можно ли допустить, что огромное “оправдание добра” писано подле горящего семейного камина, под детские милые “агу” из соседней комнаты? Если б затеплить камин, а в соседней комнате баюкать ребенка, не написалось бы ни холодно-благородное “оправдание добра”, ни страшные “Три разговора”, а написалось бы что-нибудь другое, более теплое, тихое, религиозно-душевное, важное. Василий Васильевич первый в России – да и не в мире ли? – устроил свой писательский кабинет в детской, – и как приходило время писать, – так и затепливал – метафизически – камин. Оттого у него чернила теплые, и пишет он не холодным, а нагретым пером».

[Закрыть]. Им это все – компресс, клистир, мокрая губка, детская рвота – было неведомо. Они всё больше про литературу, про высокие материи, про тайны бытия и про премудрость Софии. Хотя – забегая вперед – тот факт, что розановские дети выжили и выросли, что болезнь первой Нади ни у кого из них не повторилась, – было, и правда, чудом самым настоящим, нарушением чина естества, тайной и милостью Божьей.

Но дело заключалось не только в личных заботах, тревогах, обидах, страхах, переживаниях и житейских неудачах непризнанного отца и оскорбленного беззаконного супруга, не в одной лишь его отдельной, по-прежнему нескладывающейся жизни. Наделенный невероятной интуицией, слабонервный, милый Розанов как будто чувствовал, что его частная и не такая уж на самом деле ужасная брачная история, вызванная несовершенством российских законов (бывали случаи куда страшней, когда незаконных детей убивали, подбрасывали, оставляли на папертях или в лесу, о чем он сам напишет в «Семейном вопросе в России» или в письме Антонию[30]30

«Как-то сестра, много лет приезжает ко мне из Костромы, и рассказывает: “Какой случай у нас: в лесу нашли двухгодовалого ребенка. Умер с голоду; ползал – умер!” – “Как? Что?” – “Незаконный был: матери страшно было убить, она и оставила среди леса, в надежде, что кто-нибудь пройдет и возьмет. Так ребенок забился под елочку, сидел, может, и прошел кто-нибудь, – да не видал, а когда плакал, – никто не проходил. Только ползал-ползал, верно, долго, верно, маму искал; и материнское сердце искало его: да… Бог не велел, Бог указал стыд, Бог велел наказать таких. Ну, словом, вскрытие и – ‘умер голодной смертью’”».

[Закрыть]), есть симптом духовной болезни, поразившей весь организм империи. Огромная страна рушилась не потому, что ее хотел уничтожить брат казненного гимназиста из Симбирска, сказавший, по преданию, в ответ на слова некоего чиновника «Куда вы, молодой человек, лезете? Перед вами стена» – «Стена, да гнилая. Ткни и развалится» – нет, не потому, что гнилая была. А потому, что слишком твердая, жесткая, самоуверенная, глухая, потому что опаздывала, не отвечала времени, не хотела меняться, была катастрофически негибкой, нечуткой, и сама приближала свой конец, слиняв по грехам своим через два десятка лет в два дня. Самое большее в три.

Он не мог тогда высказать всего в публицистике, потому что цензура (так была запрещена его предостерегающая консервативная статья «О подразумеваемом смысле нашей монархии»), но в письмах Рачинскому сформулировал все очень четко: «Монархи губят себя излишней бюрократией, и нет Геркулеса, который сломил бы эти Авгиевы конюшни канцеляризма, и, вероятно, что они погибнут: что один – французский уже погиб».

Но его не слушали, а если и слушали и даже в чем-то соглашались, то ничего не делали. В лучшем случае жалели, как ту шелудивую собаку, с которой сравнит Розанова Леонид Андреев. И даже Победоносцев, на которого В. В. возлагал большие надежды, писал о своих впечатлениях розановскому опекуну, причем, что характерно, мнение его точь-в-точь совпадало со страховским: «Сейчас был у меня Розанов, послав вперед себя прилагаемые писания и книжку “Русск. Вестника”.

Я вышел к нему и беседовал с ним. Боже мой! Жалость подумать, что у нас происходит с людьми, способными мыслить, но развивающимися в углу и в отчуждении от людей!!

Я ужаснулся, взглянув на него. Изможденный, кожа до кости, дикий, блуждающий взгляд! (…) Мне жалко этого человека. Боюсь, что он кончит нездорово».

В конечном итоге так и вышло, только вот кончил нездорово не один лишь Василий Васильевич Розанов, но вместе с ним и вся православная русская монархия, которая так дорога была и Константину Петровичу, и Николаю Николаевичу и о которой с тревогой и болью, когда ее еще можно было спасти, писал изможденный посетитель с диким блуждающим взглядом. Но его не послушали, и тогда, расстреляв все патроны по своим, «слизью обмазанный», «сердитый господин средних лет, в очках, с редкой бородкой, с угрюмым и раздраженным видом», «хитрейший змий Розанов», Козел, сатир, юрод, каким запомнился В. В. своим современникам, хитрый рыжий костромской мужичок, зародившийся в воображении Достоевского и мысливший, по слову Бердяева, «не логически, а физиологически», сменил прицел, и именно с этого момента грандиозный метафизический розановский бунт развернулся во всю силу. «…во мне взбунтовался мещанин против аристократа, магната, герцога с обширных поместий, даже мещанишко малый, необразованный, но “со своими неотъемлемыми правами” – против страшного ума и силы, взбунтовалась Вандея против “победоносного” Парижа, принесшего “новый свет человекам”», – писал он позднее Н. Н. Глубоковскому.

«В. В. Розанов, будучи верным сыном православия, завопил от страшной боли, от боли религиозной. Он – не пустяшно религиозен. Он принадлежал церкви всей душой. Он вышел из консерваторов; все либералы считают его архиреакционером. Такой человек, находясь в лоне церкви, завопил от нестерпимой боли таким голосом, что, клянусь, если бы перевели его книги, то его бы услышала вся Европа, но в нашем обществе, по нашей лени и косности, почти никто его не слышит. Это явление – громадное; я думаю, серьезнее Фр. Ницше».

Так говорил Мережковский. Но Ницше здесь ни при чем. То был бунт русский, мятеж маленького человека, не помнящего своего родства чиновника Евгения из «Медного всадника», Акакия Акакиевича Башмачкина, наделенного при этом талантом их создателей, и направленный не против русского консерватизма и даже не против царской власти, но против Той, Что выше: «И поднялся “весь Розанов” на “всю Церковь”». И стал тогда неказистый русский человек с Петербургской стороны кем-то вроде ветхозаветного инсургента.

Чего же ты хочешь?

Свое «восстание» философ позднее описал в одном из «опавших листьев»:

«Раз я стоял во Введенской церкви с Таней, которой было три года.

Службы не было, а церковь никогда не запиралась. Это – в Петербурге, на Петербургской стороне. Особенно – тихо, особенно – один. В церковь я любил заходить все с этой Таней, которая была худенькая и необыкновенно грациозна, мы же боялись у нее менингита, как у первого ребенка, и почти не считали, что “выживет”. И вот, тихо-тихо… Все прекрасно… Когда вдруг в эту тишину и мир капнула какая-то капля, точно голос прошептал:

“…вы здесь – чужие. Зачем вы сюда пришли? К кому? Вас никто не ждал. И не думайте, что вы сделали что-то ‘так’ и ‘что следует”, придя ‘вдвоем’ как ‘отец и дочка’. Вы – ‘смутьяны’, от вас ‘смута“ именно оттого, что вы ‘отец и дочка’ и вот так распоясались и ‘смело вдвоем’”.

И вдруг образа как будто стали темнеть и сморщились, сморщились нанесенною им обидою… Зажались от нас… Ушли в свое “правильное”, когда мы были “неправильные”. Ушли, отчуждились… и как будто указали или сказали: “Здесь – не ваше место, а – других и настоящих, вы же подите в другое место, а где его адрес – нам все равно”.

Но, повторяю, жулик знает, чем “отвертывать замки”, а “кто молится” и счастлив – тоже знает, что он – молится именно и – именно счастлив; что у него “хорошо на душе”; и вообще что в это время, вот, может быть, на одну эту минуту в жизни, – он сам хорош.

Опять настаиваю, что дело в кротости, что я был именно и всегда кроткий, тихий, послушный, миролюбивый человек. “Как все”.

Когда я услышал этот голос, может быть и свой собственный, но впервые эту мысль сказавший, без предварений и подготовки, как “внезапное”, “вдруг”, “откуда-то” – то я вышел из церкви, вдруг залившись сиянием и гордостью и как победитель. Победитель того, чего никто не побеждал, – даже того, кого никто не побеждал.

– Пойдем, Таня, отсюда…

– Пора домой?

– Да… домой пора.

И вышли».

Виктор Григорьевич Сукач написал в примечаниях к этой сцене, что «этот биографический факт можно считать началом так называемого антихристианства Розанова». Это верно лишь в том случае, если считать все «опавшие листья» фактами, а не текстами, но не факт, что именно так и происходило в реальной жизни. Недаром прочитавший перед самой смертью «Уединенное» Суворин записал в дневнике: «Когда я читал, я все думал: а все-таки Розанов не все говорит, что знает, главнейшим образом, что чувствует. А это было бы очень интересно».

Однако в данном случае есть документ, позволяющий подтвердить этот сюжет и узнать о нем больше. Речь идет о письме Розанова уже упоминавшемуся выше профессору богословия Николаю Никаноровичу Глубоковскому, в котором воспроизведена та же самая сцена ухода из церкви, но протестное состояние В. В. выражено еще сильнее, пронзительнее, надрывнее, чем в «Опавших листьях», и, как мне представляется, именно его можно считать неким пиком или концентрированным выражением розановского религиозного мятежа:

«Теперь слушайте: любил я с крошками детьми (когда мать нездорова или что) ходить в церковь, к Введению, на Петербургской стороне. Я всегда был задумчив, и рассеян. Психология мечтателя и созерцателя. Я не вижу того, что другие все видят – годы: за то могу год – не отводя глаз, рассматривать песчинку, которой другие не замечают. Вот моя практическая слабость и теоретическая сила (так произошла книга “О понимании”). Теперь будьте страшно внимательны: стоя в церкви, с такой безграничной любовью к этой церкви, ко всему, всему в ней, виду, житию, священнику, дьяку, всему и к молящемуся люду я как-то однажды подумал:

– А ведь все это меня не любит.

Не умею передать. Слов не было. Было ползучее чувство морфологическое, клеточное передвижение в душе, и озарение из них как молнией.

– Я, моя Варя (жена), эти вот дети, которых я сюда привел, всему этому храму противны, чужды, ненавистны, как “беззаконники”, нарушившие их “святые уставы”, и в основе и отдаленно все мы “враги Христосовы” или “Христос наш враг” просто по существу: “Суть агнцы Царствия Ради Небесного”, “хорошо вдаять в брак, а лучше не вдаять” (Ап. Павел), а вообще все это “мазаны” и “непомазаны” (Щедрин). Ну, в письме не напишешь. С глубокой медлительностью, вот “как яблочко зреет”, вся безграничная моя любовь к церкви – безграничный идеализм скромного, теплого семьянина, терпеливого как “осел”, невзыскательного, негордого – обратилась (через годы) в столь же неумолимую ненависть (ярость) ко всему “Сему Царству”; не говоря уже о храме, но и к Тому, Кто дал 1-й толчок к девству, первый сворот от ветхозаветного идеала семьи – прочее и прочее. Словом, все совершилось органически – идеи, догадки, сопоставления потом пришли, хотя шли быстро, “открытия следовали за открытиями”, раз я стал в позу отрицания всего, ненавидения всего. Тут поверьте, не только храмы не удерживаются, наше “старенькое, добренькое православие”, но ничего не удерживается, и мне представляется и чувствуется сплошной ложью, хорошо прикрытою и хорошо разукрашенною и запутанною в необыкновенно искусный узел (Иисус завязал). Словом, ум мой беден: развязывать всего я не умею, я обыкновенный человек: но потенциально во мне, на моем личном примере – христианство не то чтобы умерло: но его как религии никогда и не было. Вы знаете: умер человек, от скарлатины: и тезис “человек бессмертен” – румяна, все равно из-за смерти одного. Не умею доказать. Все люди бессмертны (положим – все Адамы, и еще до греха): вдруг один умирает. И тогда ясно, что “смерть есть”, “бессмертия нет”. Так в моем примере:

“Христианство – свет”

“Христианство – добро”

“Христианство – любовь”

“Христианство – Бог”, “Бог наш, иного не знаем”.

Но стою я (вот тогда в церкви) – глубоко несчастный, глубоко грустный, глубоко правый (да! да!) с детьми – малютками, женой – такой наивной самоотверженной, ко всему и вся никогда себя не помнящей, и та добрая старушка в Ельце, все обиженные, оттолкнутые гордой (да! да!) церковью, такой самоуверенной (суть ее!) гордецами апостолами (как ап. Павел противопоставил себя Моисею!) и основою всей гордости – Иисусом, Который сказал: “Я – Бог” (в вариантах, в оттенках) – вот и только, и это как “Иван умер от скарлатины”, один – умер: ergo смерть есть и бессмертие миф): так из моего примера обнаруживается:

Церковь – гордыня (Не правда ли? не правда ли? Суть в этом “святатые”, “не поправимые”, нельзя нарушить соборных постановлений и даже самых глупых мнений св. отцов). Церковь – злой дух.

Церковь – лживые, лицемерные уста.

ВСЕ = ЛОЖЬ

Вот! Вы умом своим все это “укомплектуйте”, раздвиньте строки в томы и получится моя личная и литературная история. Мое положение личное до того неделимо стойко, не по моему усилию, а по своей сути, что, я уверен, скорее вся церковь разъедется, рассыплется, как дресва (песок) из гранита (выветрившегося), чем я хотя на вершок сдвинусь с места. И пусть я негодяй, лом (“лом – всякий человек”); не во мне дело, а в моем вот тогда молящемся в церкви, я помню тот час свой, помню, что он был прав, помню весь колорит правоты, вот этот смиренный с наклоненной головою, так хотящий бы поцеловать руку у <мо>лоденького священника, так слушающий дьячка. Все помню.

И

– Не надо!

– Не наш!

– Вон!

– Черт!

Тогда я ответил: – Черти!

Вот так просто! Теперь я Вам скажу другое: я верю, что со мною Бог, вот “как бы чувствую Его за пазухой”. До сих пор (50 лет) во мне сохранились это мое вечное трудолюбие, абсолютная трезвость мысли, спокойствие души, после – это малое; сохранилась (без преувеличения) моя скромность, просто “недуманье ничего о себе”, особенно никакого /нрзб./, безграничная расположенность к людям (даже к врагам, напр/имер/ литературным), презирающим меня – (ей! эй!), простота, глубокая житейская наивность, и я думаю: “да неужто это от черта? Неужто со мною черт? Не явно ли, что Бог меня хранит, что он недалеко от меня. И прочее. И тогда резюмирую: думаю: в истории должно было что-то случиться “в роде меня”, дабы раскрылась какая-то (может и точь-в-точь так, как я думаю) неправда церкви и христианства, и вот все это, я, моя личная судьба. 1-й брак, – до того идеалистический, и 2-й вне всякой чувственности (тут интересные подробности: дело в том, что между 2-мя браками я в половом отношении “испортился”, стал импотентным – почти совсем: и когда произошел “духовный роман”, – я со скукою сказал невесте (ей 26 лет), что “неспособен”, “кажется совсем и вот-вот на донышке”. Тогда она, моя самоотверженница – сказала, что это грустно конечно, но что она будет – жить со мною духовно, без сожития, и гасила мое отчаяние: когда потом я “расцвел” просто от здоровой и молодой женщины. Но этого возможность я тогда не знал) – все это устроено, создано Провидением, чтобы “вышло все, что вышло”.

Устал и пошел спать.

Друг мой: я уверен, что все это совершилось для “судьбы” и “истории”. И как мне никогда не приходилось излагать, т. е. вот особенно тогдашнего отчаяния в церкви, – то сохраните эти строки и по моей смерти».

Тут, собственно, нечего и комментировать. Разве что вспомнить то нежное, умиленное письмо, которое В. В. послал Страхову десятью годами ранее, с описанием всенощной во Введенской (тоже!) церкви в Ельце. И сравнить с этим. Там было вхождение во храм, здесь – выход из него.

«Церковь сказала “нет”. Я ей показал кукиш с маслом. Вот и вся моя литература», – очень точно и афористично сформулировал он свою историю позднее.

Так из малого выросло великое, из частного общее, из личного – общественное, а вернее, для Розанова разницы между этими противоположностями не существовало. Отрицание церковными властями его нового брака, непризнание его жены и детей, его собственная семейная история стали маленьким прологом, одним из миллионов ручейков, ведущих к общенациональной смуте, которая в итоге смела Российскую империю, поколебала Церковь, но и саму розановскую семью уничтожила. Русский Иаков с его семейной драмой, если вспомнить столь драгоценную для Розанова историю богоизбранного народа, так и не стал русским Израилем, и его тяжба с Богом ни к чему путному не привела. В. В. не меньше другого своего великого современника заслужил горькой чести прозываться «зеркалом русской революции», однако складывается впечатление, что хотя у розановского восстания были вполне очевидные, понятные причины, цели его были столь же неочевидны. В самом деле, чего добивался он своей критикой исторического христианства и современной Церкви? Какую мишень хотел поразить? Какого искал результата? Не черной же консервативной революции в самом деле? А чего тогда? Реформирования государственных институтов? Решения семейного вопроса? Но для этого слишком сильный был замах, да и не в ту сторону, тем более что своего он частично добился, только для этого не надо было нигилистически крушить все подряд. Но, похоже, Розанову просто было важно высказаться, выплеснуть, взбудоражить, спровоцировать, ошпарить, будировать, дать выстрелить так долго сжимавшейся внутри его существа пружине, а к чему это приведет? Не его тема.

Интересно еще и то, что в «Опавших листьях», уже после того, как семейная ситуация опять же отчасти разрешилась в его пользу, автор взглянул на нее с другой стороны: «Но тут надо понять так: теперешнее духовенство скромно сознает себя слишком не святым, слишком немощным, и от этого боится пошевелиться в тех действительно святых формах жизни, “уставах”, “законах”, какие сохранены от древности. Будь бы Павел: и он поступил бы, как Павел, по правде, осудив ту и оправдав эту. Без этого духа “святости в себе” (сейчас) как им пошевелиться? И они замерли. Это не консерватизм, а скромность, не черствость, а страх повредить векам, нарушив “устав”, который привелось бы нарушать и в других случаях и для других (лиц), в случаях уже менее ясных, в случаях не белых, а уже серых и темных. Пришлось бы остаться, с отмененным “Уставом”, только при своей совести: которая если не совесть “Павла”, а совесть Антониев, и Никонов, и Сергиев, и Владимиров, и Константинов (Поб.) то ка́к на нее возложить тяжесть мира? “Меня еще не подкупят, а моего преемника подкупят”: и станет мир повиноваться не “Уставу”, а подкупу, не формализму, а сулящему. И зашатается мир, и погибнет мир. Так мне и надо было понять, что, конечно, меня за… никто не судит, и Церковь нисколько не осуждает…… и нисколько не разлучает меня с…… а только она пугается это сделать вслух, громко, печатно, потому что “в последние времена уже нет Павлов, а Никандры с Иннокентиями”. Потому что дар пророчества и первосвященничества редок, и он был редок и в первой церкви Ветхозаветной, и во второй Новозаветной. Аминь и мир».

Да, все так и было; они понимали, что порядки надо менять, но не решались, боялись тронуть, взять на себя ответственность, опасались последствий, осторожничали, выжидали, тянули время, резали хвост по частям, а может, просто потеряли всякую государственную силу и стали политическими импотентами, и тогда это решительно сделали за них энергичные красные дьяволята во главе с симбирским младшим братом, насчет своих моральных качеств ни разу не усомнившиеся, ничего не страшащиеся, отменившие все таинства и упразднившие препятствия для моментального устройства личной и семейной жизни. Но так и хочется спросить Розанова в 1918 году, когда над Русью с грохотом опустился железный занавес и грянул Апокалипсис нашего времени, зато никто не мешал гражданам свободной России разводиться и жениться, сколько душеньке угодно: этого ль Вы, Василий Васильевич, хотели?

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?