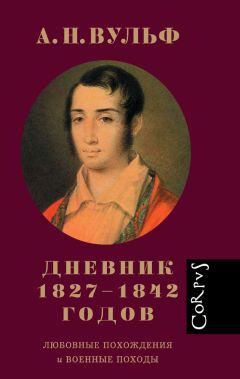

Автор книги: Алексей Вульф

Жанр: Литература 19 века, Классика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Полученными от Пушкина 1500 рублями в уплату заемного письма37 я это время жил и делал покупки для матери и сестер; также заказал я себе мундир и покупал вещи, принадлежащие к оному. Эти издержки весьма скоро истощили мои финансы, так что у меня оставалось не более, сколько необходимо было, чтобы доехать до Твери. В таких обстоятельствах мне очень кстати было предложение Александра Сергеевича <Пушкина> поменяться медвежьими шубами; он мне дал придачи 150 рублей. – По этим же самым денежным причинам мне нельзя было долее оставаться в Петербурге. После многих отлагательств по просьбам моих приятельниц назначил я наконец 6 февраля днем моего отъезда, выехал же точно только на другой день вечером. Это случилось от того, что Софья вечером <в> 6 часов требовала от меня, кроме общего прощанья, еще частное с нею у Анны Петровны и не в присутствии мужа. Как же мне можно было отказать ей в такой безделице! – В назначенное время я нашел мою неутешную красавицу, и мне чрезвычайно тяжело было видеть страданья женщины, которые ничем я не в силах был облегчить. – Вдруг, совсем неожиданно, зашел муж к Анне Петровне и очень был удивлен меня еще раз встретить; к счастью, у меня был предлог – неожиданной приезд в Петербург дяди Петра Ивановича со всем его семейством, который и послужил благовидной причиною моей остановки. – После его ухода настала решительная минута прощанья; что я в продолжение оного чувствовал, страдал, – рассказать невозможно. Видеть женщину милую на коленях перед собой, изнемогающую от страсти, раздирающей ей душу, и в исступлении чувств, судорожными объятиями желающая <!> удержать того, который бежит на край света, и чувствовать свою вину перед ней – есть наказание самое жестокое для легкомысленного волокиты. Вырвавший <!> из объятий, я побежал от нее, не внимая ее словам, призывавшим меня, когда я уже вышел из комнаты и побежал к саням, как будто бы гонимый огнем и мечом, и только тогда успокоился, когда был далеко от знаменитой мне Владимирской улицы. – Точно был то рай в сравнении с моей теперешнею жизнью!!

Пообедав у дяди, где я был более для сестры Машиньки, всегда со мной очень любезной бывшей, и для брата Гаврилы Петровича, только что возвратившегося из похода турецкого <!>38. Его советам не ехать в Турцию, хотя бы и хотел, но не мог более слушаться. Дело уже было сделано: надо было повиноваться моей судьбе или глупости, напенивавшей уже для меня фиял испытаний. В 8 часов вечера 7 февраля вторично выехал я из Петербурга, чтобы долго, кажется, не въезжать в него.

Не одно непостоянство или легкомысленное желание славы, честолюбие, заставляло меня переменить мой образ жизни и за Дунаем искать счастья. Издержки моей столичной жизни превышали то, что по расчету с имения нашего я мог получать; даже и этот год я выдержал потому только, что, заложив Малинники, у нас случились деньги. Следственно, будущий 29 год я никак не надеялся получить еще пять тысяч, и потому мне должно было оставить Петербург. Мать никак не согласилась бы на отставку, как я желал, – оставалась одна военная служба благовидным удалением; военное время еще более способствовало мне. Если впоследствии ожидания от оной не исполнились, – в том не моя вина: я рассчитывал по обыкновенному порядку вещей, а служил столь несчастливо, как не многие служили. – От службы моей в министерстве рассудительно ничего не мог я ожидать, будучи без знакомств и без протекции. Малое число первых, хотя и самое приятное, заключалось в нескольких литераторах, посещавших барона Дельвига; об знакомстве с двумя или тремя дальними тетками не стоит и упоминать: они знали меня только как сына моего отца и моей матери – ни от тех, ни от других, следственно, мне нечего было ожидать. – Равно и удовольствия столицы не мог я сожалеть, потому что и публичными не пользовался я по недостатку денег. В продолжение зимы 28 года я только бывал на вечерах в одном доме Лихардова, последнюю же зиму я почти нигде не бывал. Одно справочное место, где постоянно я читал отечественные и европейские новости39, связывало меня с остальным миром, о светской же жизни знал я только по слухам, доходившим до меня через Пушкина и других40. В таких обстоятельствах, даже если бы я и предугадал мою службу, то Петербург во всяком случае должен я был оставить. – Ни одно ожидание, с которым я въехал в него, исключая женщин, не сбылось, но такая опытность не предохраняла меня от новых надежд и обольщений. – В продолжение всего пути до Торжка, куда я приехал в двое суток, 10 числа вечером, занят был предстоящею военною жизнью: я восхищался этой беспрерывной телесною деятельностью, жизнью на коне, отдыхами в виду неприятельских огней, пылом кавалерийских атак, грозным величием битв, решающих судьбы народов. Я уже мечтал себя видеть возвратившимся счастливым победителем, украшенным наградами, заслуженными лично, и передо мною открывался путь славы безграничный; мне недоставало пространства, чтобы поставить себе цель.

В Торжке нашел я дядю Павла Ивановича, ехавшего в Москву; от него я узнал, что мать с сестрами, исключая Саши, в Твери. Уведомив мать несколькими словами о моем приезде, просил я дядю, ехавшему <!> на Тверь, передать письмо, сам же на возвращавшихся его лошадях поехал в Малинники. Дорога от большого снега и метелей была так дурна, что я, выехав поутру 11 числа, приехал домой только вечером в 8 часов, хотя расстояние только 40 верст, не больше. Я нашел Сашу одну, больную горлом. После взаимных упреков в холодности, в изменах, мы помирились. Я предложил ей воспользоваться неожиданно благоприятным временем, которое в другой раз может не встретиться. В небольшом нашем домике мать с сестрами занимали только две комнаты; в них мы были теперь одни, следственно, ничто не мешало провести нам ночь вместе и насладиться ею вполне. Несмотря на то, все мои просьбы остались бесполезны, всё красноречие мое не могло ее убедить в безопасности (с ее рассудком она не могла представить других причин), и бесценная ночь невозвратно пропала – усталый от дороги я спокойно проспал ее. Не знаю, как она? – но после часто раскаивалась в своей нерешительности. На другой день поехал в Берново осведомиться, что делает моя холодная красавица. Во время моего отсутствия она родила себе дочь. После родов она похорошела, но так была занята своими детьми, что, казалось, ни о чем другом не заботилась. Приезд одновременный со мною ее брата Александра из Петербурга, где он служил в Артиллерийском училище, теперь же выпущен был в роту, еще менее давал мне времени возвратить ее к прежним чувствам; я оставил ее, отчаявшись в успехе. Пробыв еще день в Малинниках, поехал я на другой в Старицу, где надеялся найти мать, но я ее не нашел там, и Вельяшевы были все в Твери – только в пятницу вечером, когда я сам садился в сани, чтобы ехать в Тверь, возвратились они оттуда; Евпраксея же осталась там у Кафтыревых, чтобы лечиться: расстроенное ее здоровье делало ей это необходимым.

Главная моя забота теперь состояла в том, как бы получить еще денег: у матери их не было, следственно, должно было отыскать где-либо занять. Господин Павлов, молодой муж вдовы дяди Федора Ивановича, с которой мы только что кончили дружелюбно раздел доставшего <!> нам после смерти дяди имения, заплатив ей за оное 50 000 рублей41, помог нам занять у его приятеля господина Змиева42 1000 рублей. Этот весьма достаточной человек почти совершенно спился. Обед, который он давал в честь женитьбы своего друга, был единственный в своем роде. К не<счастью?>, я должен был его вытерпеть вполне. Все чувства мои страдали: слух – от этого оркестра, составленного из дворни, игравшей на инструментах, которые валялись в кладовых со смерти его матери, некогда поддерживавшей блеск дома, и от пушечных выстрелов, которые вторили “здоровья” (они были так неловко поставлены близ окон столовой залы, что от выстрелов вылетело много стекол из оной); вкус – от мерзкого обеда; обоняние – от спиртом насыщенного дыхания соседей: судейских чиновников и разного уездного сброду; осязание – от нечистоты; и зрение, наконец, – от женских и мужских уродов, составлявших наше общество. Если бы не тысяча рублей, то ни за что я бы минуты не пробыл в этой мерзости. Чтобы получить отвращение от пьянства, нужно только взглянуть на господина Змиева и его образ жизни. – Обеспеченный в денежном отношении, хотя и не столько, сколько желал, искал я, как приятнее провести короткое время, оставшееся до предположенного мною отъезда. – Волокитства мои в Старице не были успешны; мне слишком мало нравились Катенька Вельяшева и Машенька Борисова, чтобы влюбиться и потерять рассудок; прощанье в Петербурге еще слишком свеже было в памяти. Успех с ними привел бы меня в большее затруднение – вот отчего с ними я только шутил от безделья. В Малинниках же я посвящал время единственно шалостям с Сашей. С нею мы уже давно прожили время уверений в любви и прочего влюбленного бреда: зная друг друга, мы наслаждались, сколько силы, время и место позволяли.

Наступила масленица с обычными блинами и катаньями; не было надежды провести ее так же весело, как святки; один Ермолаев сделал вечер, но, к несчастью, кроме нашего семейства Вульфовых никого не пригласил 43, почему он и не был так весел, как последний его бал в новый год. – Самый приятный человек из общества был для меня полковник Кусовников. Еще на первом вечере у Торнау в Рождество был он со мною так предупредительно вежлив и любезен, что, несмотря на малое наше знакомство, привязал меня много к себе. – Имея очень хорошее состояние, служил он в лейб-гвардии, был адъютантом у принца Виртембергского (Шишки)44. Жизнь в лучшем кругу дала ему приятное обращение, получившее особенную приятность от добродушия, которое видно было в каждом его движении. Блестящего ума не имея, вознаграждал он за него приятными искусствами: он мастерски рисовал и прекрасно играл на скрыпке. Наружность его была отпечаток его души; я не встречал мужчины лучше его сотворенного, особенно ноги его хороши. Его благорасположение ко мне должно, кажется, приписать тому, что он немного волочился за сестрою. Во время пребывания Пушкина в Старице 45 мы чаще еще видались, ибо Пушкин знал Кусовникова еще будучи в лицее. Здесь у Ермолаева мы были неразлучны, и я должен был ему обещаться, возвратясь в деревню, приехать к нему в эскадрон, расположенный километрах в 20 от Малинников.

Чрезвычайно трудно согласить мнения брата и любовника о поведении девушек: первый желает, чтобы и подозрение одно не могло коснуться сестры, другой требует по крайней мере отличия от других, предпочтения, которое он бы нашел весьма неприличным, если его сестра оказывала бы другому. Мне очень неприятно было видеть, как сестра Анна, несмотря на то, что я вовсе невзыскателен, слишком явно хотела ему понравиться, тем более что я предвидел, как после и случилось, безуспешность ее стараний. Жениться и волочиться – две вещи, которые еще очень далеки одна от другой!

Прожив масленицу в Старице, поехал я оттуда в Тверь проститься с Евпраксеей. Здоровье ее нашел я немного поправившимся. Приветливым и милым своим обращением успела она так привязать к себе семейство Кафтыревых, состоящее из двух девушек и холостого брата лет 50, милого и почтенного во всех отношениях, что они упросили мать оставить Евпраксею у них, чтобы окончить свое лечение. – По разным приметам судя, и ее молодое воображение вскружено неотразимым Мефистофелем46. Пробыв с нею один день, возвратился я в Старицу, а оттуда разъехались мы все по деревням. В Малинниках я проводил дни утром на охоте, если погода позволяла, или стреляя из пистолетов (приготовления к войне!!), а вечером с сестрами дома или у одного из дядюшек. Все они съезжались раза два в неделю проводить время или в рассказах о своем хозяйстве, которым ни один порядочно не занимается, или в неразорительной игре в вист. Мало занимаясь тем, что делается за границею их имений, проводят они дни в спокойной бездеятельности. Не получив в молодости порядочного воспитания и живши всегда почти в деревне, они очень отстали своим образом мнений от настоящего поколения, почему каждый и имеет свой запас устарелых предрассудков, которые только умеряются всем им общим добродушием. Исключение из них делает Павел Иванович Понафидин, муж тетки Анны Ивановны, воспитанный в Морском корпусе, служивший долго во флоте, где его братья заслужили себе имена известных офицеров. С здравым своим рассудком приобрел он познания, которые в соединении с его благородным в полном смысле слова и добрым нравом делают его прекраснейшим человеком и, по этим же причинам, счастливым супругом и отцом47. Другая моя тетка Наталья Ивановна Вельяшева, хотя и столь же счастлива в супружестве своем, ибо после 20 лет замужества так же страстно любит своего мужа, как впервой, и имеет четверо детей, из которых не знает, которому отдать преимущество, но у нее очень расстроено имение и без того незначительное 48. – Не будучи слишком строгим к недостаткам каждого, можно сказать, что вообще они добрые люди и родственники. Один только старший из моих дядей, Петр Иванович, весьма тяжелого нраву. Воспитывавшись с моим отцом (которого он одного признавал за брата) у Михаила Никитича Муравьева49, наставника Александра Павловича, и служив после при дворе кавалером у нынешнего императора, он возымел такое высокое мнение о себе, что, живучи в деревне в нескольких верстах от всей своей родни, он никуда не ездит и не любит, что дети его часто бывают у своих. – Во время моего пребывания в Твери я всегда бывал у него для детей его: сестры Машеньки и брата Ивана, который был очень хорош со мною до последней его ревности к Катеньке Вельяшевой. Теперь я уже не бесил его моим волокитством, как <в> первой мой приезд. Надеюсь, что со временем он помирится со мною. Чтобы однажды навсегда окончить этот предмет, скажу я еще несколько слов об остальных моих тверских дядюшках. Старший, Павел Иванович, такой флегматик, каких я редко встречал. Оставив в молодости еще военную службу, жил он всегда в деревне в доме отца своего; сделав кампанию 12 года в Тверском ополчении, возвратился он с девкою из Гамбурга, на которой через несколько лет и женился. Фридерика, сделавшись хозяйкою, завела в доме немецкий порядок, которой делает приятное впечатление на всякого приезжающего к ним. Не имея детей, живут они без лишней роскоши, по своему состоянию, спокойно. – Иван же Иванович совершенно другого рода человек: женившись очень рано на богатой и хорошенькой девушке, нескольколетней жизнью в Петербурге расстроил свое имение. Поселившись в деревне, оставил он жену и завел из крепостных девок гарем, в котором и прижил с дюжину детей, оставив попечение о законных своей жене. Такая жизнь сделала его совершенно чувственным, ни к чему другому не способным.

Приготовления мои к походу не были велики. Я брал с собою только необходимое, ибо, предполагая, что война осенью кончится, надеялся я зимою, возвратяся в Россию, побывать и дома. Не желая более бесполезно терять время, 8 марта с материнским благословением и с тысячью рублей сел я в сани и поехал в Старицу. На дороге встретился я с тетками и сестрами, ехавшими к нам в Берновскую волость, так что в Старице нашел я одного брата Михаила, служившего юнкером в там стоящем Оренбургском уланском полку. Несмотря на то что ему уже 20 лет, но умом он совершенный ребенок; к несчастью, мало надежды, чтобы он когда-либо возмужал; в нынешнем году произведен он прежде еще меня в офицеры, так что он и двух лет не служил юнкером: это очень счастливо, но не знаю, будет ли ему выгода продолжать службу. – Мне всегда тяжело, когда я об нем подумаю.

Взяв подорожную до Киева, отправился я на другой день, 9 часов, в дальний мой путь. Дорогу я выбрал самую ближнюю и дешевую: на Зубцов, Гжатск, Вязьму, Смоленск и Чернигов. Несмотря на позднее время года, снегу еще было очень много, только около Гжатска <дорога> была избита всегдашними обозами, которые тянутся из соседственных губерний к здешней пристани. Выехав на Смоленскую дорогу, встретили меня богатые воспоминания Отечественной войны 12 года; особенно живо напомнили мне оную от огня почернелые стены еще не возобновленных домов в Вязьме и Смоленске. На них я видел неотразимую силу всемогущей судьбы, законы которой никакая человеческая сила не может переменить. С жадностью искал я свежего следа прохода непобедимых легионов, которые вел Герой, чтобы, смирив Север, преобразовать Европу по исполинским своим замыслам, – но везде видел вокруг себя снежную пустыню, которой холодное спокойствие, казалось, никогда не было нарушено ничем, кроме рысканья пустынного зверя. За стенами Смоленска, еще полуразрушенными от неприятельских бойниц, во рву, я видел памятник, воздвигнутый Энгельгардту50 – чести русского дворянства, которое в эту войну доказало, что не напрасно пользуется правами, наследованными от предков. Оно жертвовало на защиту Отечества жизнью, имуществом – одним словом, всем, чем могло. За Пиренеями и в снегах Севера два народа в одно время показали остальной Европе примеры, как защищать народную независимость.

Сии же места были поприщем борьбы двух единоплеменных народов, продолжавшейся несколько сот лет, пока единодержавие одного не одержало верха над безначалием другого. Из ворот завоеванного Смоленска по этой же дороге ходили ватаги своевольной шляхты гулять по селам и градам московским, опустошая всё огнем и мечом. – Времена буйной страсти завоеваний проходят, народы европейские, возмужав, не ополчаются друг на друга по прихоти властителей своих; только в гражданском устройстве ищут они своего благоденствия. – От Смоленска до Киева на пути я не встретил ничего замечательного. Черниговская губерния мне показалась немногим лучше Смоленской, может быть потому, что я ехал зимою, когда под снегом равно наш север и юг пустынны; одни березовые рощи только поразили меня своей красотой: нигде еще я не видал эти деревья такой величины. Народ и здесь кажется бедным и весьма угнетенным своими владельцами. Въезжая в эту губернию, в первой корчме уже я нашел жида со всею народною своею неопрятностью; не привыкший к сильному духу чеснока, которого они много едят, я не мог сначала переносить приближения их, еще менее входить в их дома (теперь я и не к этому одному привык), от чего много страдал в продолжение моего пути польскими губерниями. – Город Чернигов я нашел весьма грязным, от времени года, может статься, и показался мне дурно выстроенным, и полужидовский трактир очень дурным.

До последней станции (Броворы), не доезжая Киева, ехал я еще хорошею зимнею дорогою, несмотря на то что это было в половине марта. Здесь я должен был бросить уютные и покойные сани и взгромоздиться на тряскую телегу. Езда на оной по мерзлой земле – настоящее мучение. Всю эту станцию едешь прекрасным сосновым лесом, который предание населило разбоями. Верстах в пятнадцати не доезжая Киева, открывается прекрасный вид высокого правого берега Днепра, на котором белеются стены знаменитого великокняжеского стольного града, некогда богатого, обширного, второго Цареграда! – Протекли столетия, как его царственное величие исчезло, но древние его стены всё еще возвышаются властителями окрестных стран; природа всё еще столь же величественна – не так ли высокое чело властителя и в узнике Св. Елены являло то же величие, которым сияло под венцом полумира! – Премудрым судьбам положено было снежные пустыни Севера приобщить к достояниям человечества – и вот повелители северных стран, оставив богатые пажити днепровские, поселились в глуши лесов. Теплота деятельности народов победила холод Севера; страна ожила, воздвиглись пышные грады, села; везде покорялась природа. Но предначертания судеб еще не свершились. На престоле Севера явился мощный Гений; он шагнул – и к ногам его пали побежденные духи полунощи, сторожившие сокровища в недрах гиперборейских гор. Океан сбросил цепи льдов, и из глубины оного возникла новая столица, поднесь не имевшая ничего себе подобного.

Так ныне Север по следам Юга, как его неколебимая опора, идет к возвышенной мете человеческого образования.

15 марта 1829. Переехав еще по крепкому льду Днепр, почти версту подымался на противоположный берег, где стоит город. Крутизна этого берега облеплена, как гнездами ласточек, маленькими домиками, белеющимися между небольшими садами, из чащи которых подымаются стройные итальянские тополи. В это время года я видел только очерк прекрасных видов, открывавшихся мне, но по оному я мог догадываться о прелести их в полном убранстве весны.

Меня привезли в хороший трактир, где после восьмидневного пути первой раз я вкусно пообедал. Мне нужно было взять подорожную для дальнейшего пути – вот почему я и решился этот день отдохнуть немного, оставшись здесь. – Взяв оную до Могилева на Днестре, поехал я в знаменитую здешнюю лавру51 хотя мельком взглянуть на нее. Первый там мне встретившийся цицероне52 был пономарь, шедший на колокольню звонить к вечерне, за которым я полез под колокола. Здесь открылась передо мною богатая панорама города и окрестностей оного. Ясное весеннее солнце, закачивясь, озаряло розовыми своими лучами золотые главы множества церквей, которые мне именовал мой проводник; синий лед Днепра казался еще темнее от мрачного леса, под которым он расстилался; к западу между песчаных холмов терялся предлежащий мне путь. Вперяя взор в даль оного, я как бы желал проникнуть в будущность, меня там ожидавшую: ничего привлекательного не открывалось, дорога извивалась в песчаной степи. Благовест кончился, ключник церкви обошел около нее, колотя в палочки (обычай, во всех церквах здесь принятый, по словам звонаря, но который мне не мог сказать причину), и мы пошли к вечерне. В церкви ничто не привлекло на себя моего внимания. Воображение мое ожидало найти древний храм, освященный тысячелетними мольбами, возвысылаемыми к Всевышнему, а в сущности нашел обыкновенную церковь, после пожара возобновленную при Екатерине, что узнал я из надписи на стене. В этом разочаровании, конечно, никто другой не виноват, кроме моего неведения, но это рассуждение не могло успокоить меня. Также неприятно было смотреть на тучных монахов, шумевших своими черными шелковыми мантиями, спесиво расхаживая по церкви; молящихся тоже было немного. Не дождавшись конца вечерни, уехал я домой, чтобы написать несколько слов к матери. На другой день поутру я выехал из Киева – и вот всё, что осталось у меня в памяти о пребывании в оном.

От Киева начиная, остановки на станциях сделались чаще; разгон был чрезвычайной, и половинное число лошадей были уже загнаны, так что с ехавших не по казенной, как я, надобности брали двойные деньги и дурно возили. В Белой Церкви, знаменитом местечке графини Браницкой, я встретил первую еврейку-красавицу, накормившую меня дурным ужином; ее прелести, однако, не помирили мое обоняние, которое сильно страдало от чесночной атмосферы; к тому же я был вовсе не расположен волочиться – я рад был отдыху. Здесь также в первой раз пил я знаменитый польский мед, мне очень не понравившийся.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?