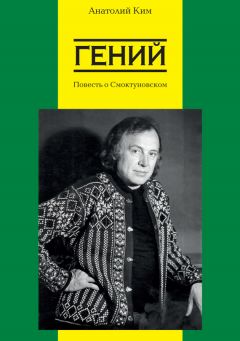

Текст книги "Гений. Повесть о Смоктуновском"

Автор книги: Анатолий Ким

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)

Другой рассказ был о том, как на войне молитва спасла ему жизнь. Рассказ этот я услышал в машине, когда мы вдвоем с ним ехали в Суздаль. Дело было зимой, Смоктуновский вдруг освободился от всех работ и решил на неделю сбежать в Суздаль, а меня пригласил с собой за компанию. Я очень обрадовался, – ещё бы! – да мне и самому в семейной хрущёвке с двумя детьми, с собакой Орланом, с котом Васей куда как было невмоготу. А тут – на целую неделю удрать от всего этого в тишину сказочного зимнего Суздаля, где мне раньше приходилось бывать… И в уединении со своими обожаемым крёстным!

Мы выехали из Москвы и вначале оказались не на том шоссе, которое было нужно. Смоктуновский вел машину не очень уверенно, как-то сильно сгорбившись, глядя исподлобья вперед. Прочитал вслух на дорожном указателе: «Люберцы», – и задумался, но продолжал ехать дальше. Думал он довольно долго, приговаривая при этом: «Люберцы… Люберцы…» Потом переменил ударение: «Любе-е-рцы» – и после чего добавил: – «Люберцы-ы! Едем не так, Толя. Надо поворачивать назад».

И он повернул назад, и не так уж скоро, но через какое-то время в зимние серые пополудни мы были на нужной нам дороге. Недавно прошла сильная оттепель, да ещё дождь со снегом, потом резко подморозило, и трасса шоссе была сплошной серый каток. Иннокентий Михайлович сказал по этому поводу:

– На такой дороге, знаете, надо очень осторожно тормозить… Чуть что не так, машину тут же закрутит и ничего с нею нельзя будет поделать. Потеряет управление…

Только он это вымолвил, как нашу «Волгу» словно подняло в воздух, она стала будто невесомой и плавно закрутилась в сомнамбулическом вальсе посреди шоссе. Сделав полный оборот, машина встала наискосок к направлению, по которому мы ехали. Мотор был выключен, мы были на встречной полосе, лицом к тем машинам, которые мчались по ней. Так как «Волга» стояла чуть косо, моя пассажирская сторона на переднем сидении была открыта для прямого удара. Его готовился нанести автобус, стремительно приближавшийся к нам – лоб в лоб. Я хорошо различил лицо водителя, оно было искажено гримасой ужаса и белым как бумага. Удивительное, невиданно белое лицо человека. Застывшие глаза, смотревшие на меня непонятным взглядом. Лицо молодое, красивое. Оно близко промелькнуло мимо моего лица сбоку, я только услышал резкий и сильный звук «ш-ш-шик!» – и нашу машину качнуло от воздушного удара. Автобус со страшным белым лицом водителя пролетел мимо, чудом обогнув нас. Настала тишина. Дорога на встречке была пуста. Смоктуновский молча, как в трансе, завел машину и стал осторожно, невозможно медленно поворачивать «Волгу» назад, выезжая в нужном нам направлении. И тут, как это бывает только в кино, впереди нас оказалась милицейская машина. Остановилась метрах в пятидесяти от нас, из нее быстро выскочил гаишник в белой дубленке и палочкой перегородил нам путь. Смоктуновский остановил свою машину, осторожно поставил ее на обочине. Гаишник застыл на дороге как статуя командора, и грозно смотрел в нашу сторону. Лицо у него было красное, круглое, непреклонное. Тут Смоктуновский впервые после дорожного шока заговорил:

– Ну, Толя, придётся мне покувыркаться, – сказал он.

Я ничего не понял. Смоктуновский же, бывший до того в лохматой шапке, стащил ее с головы и, держа ее в руке, полез из машины на холод. Согнувшись, вихляющей походкой длинный Смоктуновский шел навстречу гаишнику. У того лицо было по-прежнему красное, злое, непреклонное. Но вот, когда Смоктуновский остановился перед ними и, свершая виноватые экивоки, стал что-то говорить (только пар от дыханья клубился над его лысеющей головой) – злая красная физиономия гаишника вдруг из круглой – в секунду стала растопыренной, овальной, расплывшись в широчайшей улыбке. Видимо, гаишник узнал всеми любимого Деточкина из кинофильма «Берегись автомобиля». Дорожный инспектор почувствовал, должно быть, на минуту себя в ситуации народного фильма. О, лицо его никогда не могло быть злым, оно излучало само добродушие! Все кончилось тем, что гаишник и Смоктуновский ударили по петухам, т. е. пожали друг другу руки, и потенциальный виновник ДТП, создавший серьёзную угрозу страшной аварии, потрюхал назад к своей машине, на ходу торопливо натягивая на голову меховую шапку. Подбежав к самой машине, Иннокентий Михайлович посмотрел на меня через ветровое стекло, состроил уморительную рожицу и показал язык. Усевшись за руль, он вздохнул глубоко и сказал с облегчением:

– Ну всё, покувыркался.

Затем перекрестился, и мы поехали дальше. Проезжая мимо стоявшей перед нами патрульной машины, Смоктуновский погудел, а инспектор отдал ему честь по всей форме.

Мы долго ехали молча, каждый переживал недавно прошелестевший мимо смертельный миг по-своему. Я испытывал некоторую неприятную боль в горле, словно закостеневшее кольцо, которое стояло там и саднило, как опоясывающая глотку ангинная опухоль. Проглотить ее было невозможно, уйти от нехорошей боли никак нельзя, потому что совсем недавно смерть пролетела вблизи моего лица и – ш-ш-шик! – и едва не задела его жестким крылом. Никогда еще я не испытывал такого беспомощного обречённого состояния, как в мгновение приближения смерти. Когда становится ясно, что если она вдруг явится перед тобой, от нее никуда не уйти… Но она прошелестела мимо, и только в горле застряло болезненное кольцо от её внезапного мимолетного прикосновения.

Я оглянулся на Смоктуновского, он ответил тем, что бросил в мою сторону мгновенный взгляд и вновь исподлобья уставился на дорогу. И опять ехали молча, довольно долго. Вдруг он произнёс:

– Что, испугались?

Меня задел вопрос, особенно тон, в котором прозвучал, как мне показалось, знаменитый смоктуновский ехидный сарказм.

– А вы нет? – с плохо скрываемой досадой прозвучал мой собственный голос.

– Испугались… Но это зря, вам нечего было бояться, дорогой.

– Это даже интересно получается, – начал я заводиться. – Вы нас обоих чуть не угробили, а вместе с нами и людей из автобуса… И мне нечего было бояться?

– Совершенно верно.

– Это почему же, Иннокентий Михайлович?

– Да потому, Толя, что вы забыли с кем вы едете.

– Я еду с великим Смоктуновским. Что с этого?

– Вы сердитесь, Толя… Извините. Я виноват, а вы неверно меня поняли… Придется объясниться перед вами.

И после этого он начал свой рассказ, длиной почти до самого Суздаля.

– Мне много приходилось видеть самого жуткого на войне. Когда она началась, я еще учился в школе, в десятом классе. Отца в первые же дни забрали на фронт. Он у меня был большой, рыжий детина под два метра. Работал грузчиком. Когда колонна мобилизованных шла по улице к вокзалу, отец шел с краю правофланговым. Я бежал рядом с колонной и почему-то плакал, смотрел на отца и плакал. Отец не оглядывался, меня вроде бы и не видел, но вдруг вышел из строя и пошел прямо на меня. Остановился, очень строго посмотрел мне в глаза и сказал: «Ты чего? Смотри у меня!» – повернулся и опять возвратился в строй. С того дня я отца больше не видел. Он погиб в сорок втором году. А меня самого в шестнадцать лет военкомат отправил на войну, правда, полгода готовили на командирских курсах, а потом отправили на фронт. Я попал в степи за Сталинградом, там нас, пехоту, немцы окружили и взяли в плен. Отогнали от линии фронта и поместили в лагерь для военнопленных. Это было огромное выгороженное место в чистом поле. Никаких бараков, просто кусок ровной степи, огороженный колючей проволокой. Вокруг со всех сторон горизонт под линеечку. У въезда какие-то строения, бараки для охранников. А пленных было тысячи. Уже пришла осень, холодные дожди начались, а мы под открытым небом. Рыли руками, щепками, котелками ямы, садились в них, сверху накрывались с головой шинелью. Ямы надо было рыть ровными рядами, немецкий порядок. Они патрулировали по лагерю, ходили по рядам с автоматами в руках, считали нас по головам. Каждый в яме должен был подниматься на ноги и стоять навытяжку, когда патруль приближался. Кто не поднимался, болен был или без памяти, или уже мёртвый, получал короткую автоматную очередь, и двое шнырей из пленных должны были оттащить убитого за руки или за ноги к вахте, там бросить в общую кучу трупов. Один пленный, недалеко от меня, вырыл очень глубокую яму, а сбоку еще и пещерку, куда забирался с головой, прятался от дождя, и чтобы теплее было. И вот патруль подошел, немцы постояли, посмотрели вниз, потом один вытащил гранату, бросил в яму, все шарахнулись в сторону, присели, а граната грохнула и похоронила пленного в его собственной яме. Я заболел дизентерией. Кормили нас такой ужасной баландой, что ее не хотели жрать даже крысы, которые стаями бегали по лагерю. Я вынужден был сидеть в яме с приспущенными штанами, потому что из меня беспрерывно хлестало, хотя я почти ничего не ел. К баланде, которую приносили в огромных бадьях на палке, я и не подходил.

Как-то я увидел у одного из шнырей, которые помогали немцам, в руке буханку хлеба. Эти пленные, собиравшие по лагерю трупы и таскавшие их к вахте, выглядели получше остальных, немцы их подкармливали.

Этот шнырь заметил, как я смотрю на его хлеб, и предложил мне обмен. Он отдает буханку, а я отдаю свои сапоги. Я пришел на фронт совсем недавно, сразу же попал в плен, и у меня были почти новые крепкие сапоги. А у этого солдатика на ногах были резиновые чуни, наваренные из автомобильной камеры. Вот и предложил мне обмен: он отдаёт мне чуни с обмотками, а себе забирает сапоги, но в придачу отдаёт буханку черного хлеба. Обмен я этот тут же совершил, сапоги отдал, обернул ноги грязными обмотками и натянул чуни. Хлеб положил за пазуху, хотел щипать маленькими кусочками, чтобы растянуть надолго, но ничего не вышло. Как только отщипнул первый кусочек и положил в рот – так и не заметил, что было дальше. Опомнился, когда весь хлеб был съеден. И что тут началось! Все съеденное вылетело из меня жидкой дизентерией, я чуть не помер. А чуни эти меня крепко подвели в скором времени.

Наши пошли в наступление, и немцы решили перегнать пленных подальше от линии фронта. Это было кстати, уже выпал снег, и мы могли попросту замерзнуть в лагере. Нас построили по пятеркам в длиннющую колонну и погнали. Недалеко был захваченный немцами в летнем наступлении наш армейский склад амуниции, колонну подогнали к нему и на каждого пленного натянули по две шинели. Видно, вывезти трофеи у немцев не хватило машин, и они решили использовать пленных.

Мы шли колонной по пять, одетые в новенькие красноармейские шинели нараспашку. Я уже доходил от дизентерии, в глазах всё плыло. Видел перед собой спины впереди идущей пятерки. И вдруг заметил, что когда от слабости я на какое-то время закрывал глаза, а потом открывал их – из заднего ряда на мое место в переднем ряду, от которого я отставал, быстро проскакивал кто-нибудь из задней пятерки и занимал мое место. А я оказывался на ряд ниже по колонне. Через некоторое время у меня снова в глазах плыл туман, провал памяти – и снова я оказывался в следующем ряду сзади. А скоро я очутился в последних рядах колонны, вернее, там уже никто рядов не придерживался, и шли вперёд, хватая руками воздух, хрипя и шатаясь, с безумными лицами доходяги.

И тут Смоктуновский стал показывать, в едином своем лице изображать шествие обреченных доходяг. Показывал он страшно… Я опять насторожился. Но Иннокентий Михайлович руля не выпустил.

– Я понял, что оказался в хвосте колонны, где скопились погибающие, потерявшие все силы. Тут услышал близкие выстрелы, оглянулся и увидел, как едут сзади две телеги, запряженные лошадьми. На эти телеги забрасывают шинели, снятые с упавших на дорогу пленных. Потом подходят к ним и пристреливают и оставляют на дороге. Она далеко просматривалась и вся была в темных лежащих трупах. Как только я всё понял, то откуда только силы взялись – начал рваться вперёд, обгонять других в толпе доходяг, и вскоре догнал уже задние ряды пятёрок. Но и тогда я продолжал рваться вперёд, занимая место в передней пятерке, как только образовывалась там пустота после отставшего. И вскоре я оказался далеко от страшного арьергарда колонны. Мне ведь было семнадцать лет, и жить хотелось и не хотелось умирать.

А после было вот что. Колонна вдруг остановилась. Причина была непонятна. Голова колонны уходила так далеко вперед, что ее не разглядеть. Моя часть колонны оказалось на мосту через какую-то небольшую речку. И тут я почувствовал, что страшно хочу пить. Внутри все горело. Я понял, что не смогу дальше идти, если не попью. Я подошел к конвойному немцу. Камрад, сказал я, камрад! Тринкен! Немец на меня посмотрел, ничего не ответил и только махнул рукой, сняв ее со ствола автомата. Мол, иди. И я вышел из колонны и пошёл вниз по крутому берегу с нашей стороны моста. Снегу было по колено, и я сошел вниз без труда, не упал.

Внизу, выйдя на лед, я захотел разбить его ногой, но не тут-то было. Ноги мои были в резиновых чунях, к тому же я совсем ослаб от болезни, сил не хватало на хороший удар. Стою и плачу. Тут сверху спустился еще один солдат. Он разбил ногой лед, и мы попили. Я ему говорю: брат, я не дойду. Спрячь меня под мостом. А там стояли бревенчатые сваи, и вокруг брёвен водой нанесло много мусора, камыша, сена, веток. Я прижался спиной к одной свае, но солдат испугался и быстро убежал назад. Когда он спускался сверху, то скатился по сугробу по моим следам и сравнял их. Когда он вернулся наверх, колонна уже тронулась. Но с другого края моста спустился на берег офицер с пистолетом в руке. Шинель мышиного цвета, одна пола заткнута под ремень. Он ступил на лед, поскользнулся и упал на колени. Пистолет вышибло из руки и прокатило по льду мимо меня. Офицер быстро пополз за ним, не стал даже подниматься с четверенек. Только тогда поднялся, когда догнал пистолет. Стал оглядываться, но с того места, где он находился, меня уже не мог увидеть, я был в мертвом пространстве, за сваями. И тут я стал молиться. Господи спаси! Господи помилуй! Офицер с пистолетом в руке полез наверх с моей стороны моста, назад на свою сторону не пошел, побоялся идти по льду. Колонна уже шла через мост.

На этом месте своего рассказа Смоктуновский прервался, глубоко задумался, потом выпустил из рук руль и широко перекрестился:

– Господи! Воистину ты существуешь, – с глубоким чувством произнёс он. На секунду зажмурился, совершая крестное знамение, – так показалось мне. Я осторожно покосился на спидометр: машина шла под сто километров по ледяной дороге. Осторожно, ровным голосом я произнёс:

– Руль, Иннокентий Михайлович…

– А? Что? – немного переигрывая, «пришёл в себя» Смоктуновский.

– Руль держите…

– Вы про это. – Он положил руки на руль. – Но я вам уже говорил…. Не забывайте, с кем вы едете. Какая-то высшая сила все время спасала меня на войне. Я ни разу даже не был ранен. А ведь приходилось иногда под самым носом смерти плясать. Я много раз смотрел ей в лицо. И я знаю, что нас только Бог спасает. Мы сами ничего не можем.

– И всё же, руль не надо выпускать, – мелочно препирался я. – Одна старушка в деревне говорила: Богу молись, а к берегу гребись.

– Очень мудро говорила ваша старуха. Я тоже так считаю. Конечно, надо молиться, но Бог ничего не даёт, если не будешь до последнего хрипеть, выбивать у жизни свое спасение…

Когда я вернулся с войны, мне было двадцать три года, я дошел до Берлина и еще два года дослуживал в Германии свой призывной возраст. Вернулся в Красноярск, а там меня никто не ждал. Отец погиб, мать рабочая косточка, братья карабкаются сами по себе. Мог ли я тогда мечтать о театре? Да я и не думал о нем, мне хотелось где-нибудь пристроиться, выучиться на кого-нибудь, чтобы прожить… Театр выскочил случайно. Встретился я со своим дружком, он тоже после армии искал себе место и уговорил меня пойти с ним подавать в лесной техникум. Но ничего у нас не получилось, мы не смогли сдать экзамены, и тогда друг предложил пойти на годичные театральные курсы при студии драматического театра. Там экзаменов никаких не требовалось, зато давали стипендию. Мы решили перекантоваться год, а на следующий снова попытаться в лесной техникум. Но через год дружок мой поступил-таки, а я остался при театре.

– Что-то почувствовали?

– Я вам говорил уже, что в детстве любил читать. А то, что было в жизни, особенно на войне, и то что было в книгах, настолько разное, что не хотелось того, что в жизни, а хотелось того, что было в книгах. А на сцене книга оживала. Жизнь же настоящая была настолько жуткой, что хотелось отвернуться от неё. Она была мне непонятна. Зачем всё это? – вставал вопрос. Для такой жизни, какую я узнал к тому времени, мне не хотелось отдавать себя, свою молодость и красоту, а я был красивый малый, Толя. И тут мне раскрылся театр, в театр можно было сбежать, в театре можно было спасаться. Да, да, лично я мог спастись только в театре, на любом другом месте я пропал бы. Бог меня привел туда, чтобы я не пропал. Бог меня всегда хранил и спасал… Неужели вы думаете, что после всего этого он дал бы мне погибнуть где-то на дороге в автокатастрофе? Когда я стал гениальным артистом, как вы говорите.

Он долго вел машину, молча исподлобья глядя на дорогу. Потом усмехнулся, бросил короткий боковой взгляд в мою сторону и продолжил:

– Не вы один это говорите мне, и я знаю, что ваши слова искренни, вам незачем льстить мне. Но я и сам могу подтвердить, что некоторые мои работы гениальны. Говорю это без ложной скромности, как видите. Я не знаю, как это получается, но всегда знаю, когда играл гениально. И тогда мне все равно, кто как подумает и что скажет. Надо мной многие потихоньку смеялись, многих это раздражало, когда я так говорил о себе, а у некоторых это попросту вызывало чувство ненависти. Особенно не любил этого свой брат-актёр.

Мы остановились в придорожном кафе, чтобы отдохнуть и перекусить, и разговор наш продолжался дальше за тарелкой борща и за шницелем рубленным натуральным с макаронами на гарнир. Мы с ним были совершенно одни в холодной едальне с дюралевыми столиками, с такими же стульями. Весь обед запивался мутным напитком, который шёл за «кофе с молоком». Я закурил, тогда в кафе можно было курить, на столах стояли стеклянные пепельницы. Иннокентий Михайлович не курил, я за всё время наших встреч видел всего несколько раз его с сигаретой в руке. Он после обеда не стал нахлобучивать шапку, чтобы его не узнавали, ведь в кафе кроме нас с ним никого не было. Глядя пустыми отсутствующими глазами перед собой, изображая полную сытость, отвалившись на спинку стула и вытянув длинные ноги в меховых ботинках, Смоктуновский говорил:

– О том, что сыграл гениально, я знал в тех случаях, когда не помнил того, как это происходило на сцене, на киноплощадке. Мое нутро, мое Я как бы умирало, – умирало и приходило другое Я. И оно делало то, чего хотело делать. На репетициях у меня каждый раз получалось чуть по-другому, чем раньше, и это раздражало режиссеров и партнёров. Я понимал, что могу нарушить целостность ансамбля, но ничего не мог с собой поделать. Ведь я мог сначала репетировать роль, а потом сыграть только в том случае, если сам исчезал, а во мне возникал тот, другой, которого я должен был сыграть. И очень боялся этого другого, потому что он был неизвестен мне и имел надо мной непонятную власть. Словом, он был не я, Смоктуновский, он был другой.

– Это опять-таки началось на войне… Я какое-то время находился в похоронной команде. Мы собирали по полю боя трупы погибших, свозили к братским могилам. Представляете, дело было летом, жуть несусветная, запахи, мы орудовали крючками на длинных палках, загружали конные фуры. Трупы укладывали штабелями, друг на друга. И вдруг из этой груды, из самой ее середины, раздался страшный стон и такой вот глубокий выдох: уа-а-ахх! Мы все, вся команда, бросились к фуре и стали стаскивать тела на землю, чтобы добраться до того, кто застонал. Мы думали, что он живой, и каждый представил, наверное, себя на его месте. Страшнее этого ничего не бывает. Это страх живым оказаться среди мёртвых. Быть заживо похороненным. Оказаться среди мертвецов и остаться там безвозвратно, без всякой надежды вернуться к жизни. Мы высвободили из груды трупов этого человека, он ещё раз сделал выдох через страшно разинутый рот – уа-а-а-хх! – и замер неподвижно. Это был такой же мертвец, как и остальные, но у него, видно, газы внутри накопились, и они вырвались наружу через глотку. И в ту секунду, Толя, я почувствовал, что во мне вдруг как будто умер я сам, а возник вместо меня тот, который на самом деле был мёртв, но вздохнул как живой. Я не знал, кто он, но он был во мне. Настал момент перевоплощения. Это было первый раз. Было очень страшно, но именно этот страх моего собственного умирания приводил меня к перевоплощению в другой образ. Я начинал жадно жить в этом образе, и никто – ничья воля не могла сбить меня с пути.

– С режиссёрами бывали страшные конфликты. В «Гамлете» Козинцев отказался репетировать со мной, и я репетировал самостоятельно на дому с режиссёром Розой Сиротой, и на площадку приносил готовое решение. О результатах вы имеете представление. Не знаю, многие ли актеры могли умереть сами, чтобы ожить в роли, но я это мог. И это была та моя плата за гениальность, о которой говорите вы, говорили другие. И когда это случалось, я железно стоял на своем и, как правило, – выигрывал.

– В Малом театре на «Царе Фёдоре Иоанновиче» был такой случай. Один заслуженный артист терпеть не мог меня, не здоровался даже со мной, люто ненавидел, – он играл боярина, а я царя. По ходу спектакля в одной сцене он должен был подавать мне реплики, – и это делал, повернувшись спиной ко мне, да ещё и сидя на пандусе декорации! Это что же? Боярин царю подает реплики, сидя спиной к нему! Я обошёл его, встал напротив, размахнулся и влепил ему здоровенную оплеуху. Он живо вскочил и уже подавал реплики как подобает… А зритель ничего особенного не заметил, наверное, подумал, что так и надо.

А в другой раз на этой же пьесе царю Федору сообщают об убийстве царевича. Мне стало дурно. В голове закружилось, я стал падать… Так вот ведь что – никто из моего царского окружения не подхватил меня, и я со всего своего роста грохнулся затылком на сцену. А ведь рядом стояли бояре, рынды и моя благоверная Аринушка! Никому из них не пришло в голову подхватить царя, потому что все они были не в том мире, где был я, царь Федор Иоаннович, а на маленьком пыльном пятачке сцены. И думали не о том, как бы помочь царю, а о том, что скоро спектакль кончится, они выйдут на поклон, затем быстро снимут грим в гримерной и разойдутся по домам.

Мы поехали дальше, и я уже не помню, какие ещё важные откровения услышал в дороге от своего крестного. Это была моя первая с ним поездка, и впервые мне пришлось столь долго общаться со Смоктуновским наедине. Та далекая зима – неважно какого года XX века – была для меня чудодейственной, а я и не догадывался об этом.

Я как-то и не задумывался, что встреча с ним на лестничной площадке хрущёвской пятиэтажки, на четвертом этаже, и крещение моё через семь лет, и поездка вместе с ним в Суздаль – это части единого Явления. Но тогда – кто же такой я, чтобы мне в деревне Немятово глухим ноябрём в убогой избенке явился сам Спаситель? Кто я такой, чтобы ко мне в дом вошел Смоктуновский, божественный актёр, гений истинный, богоявленный? Вот ведь как получается – должно быть, и я такой человек, которому божества являются в ту минуту, когда он должен вот-вот погибнуть. Смоктуновский был в самом пекле фронтового ада, в гуще кровавого месива человеческих тел, разрываемых в куски чудовищными рваными тяжкими осколками снарядов и мин, наполненных стальной смертоносной начинкой, дьявольскими осами, укус каждой из которых способен оставить сквозную пробоину размером с кулак в человеческом теле или снести полголовы. Какой заслон мог быть поставлен пред мягкой трепещущей юношеской плотью, чтобы уберечь ее от пулевого удара или осколочной пробоины? Да никакой! Только Божий покров, невидимый, непроницаемый, способен был скрыть тело будущего гения от алчных взоров смертоносных ос воинства Сатаны. А лично я, спасенный Смоктуновским, я, пропадая от безнадежности и тоски в беспощадной Москве, был спасен, стало быть, тем же покровом. Накрыт краем того же боевого волшебного плаща, которым укутал его Господь на войне – от проникновения холодного оружия, от прожжения раскаленной пулею и от пробития тяжким ударом рваного осколка. Миллион их пролетело мимо нашего Гения, ни царапины не оставив на его теле. Множество роковых стрел пролетело и мимо моего одинокого отчаявшегося сердца, ни одна из них не попала в него.

Мы с Иннокентием Михайловичем пошли ужинать в ресторан туристического комплекса, в котором занимали секцию с гаражом. Смоктуновский с явным удовольствием влез в длинные серые деревенские валенки. Когда вошли в вестибюль ресторана, навстречу выдвинулся и встал перед нами швейцар, высокий седой дядька в ливрейном мундире и чёрной фуражке с галунами. Окая по-владимирски, он строго стал отчитывать Смоктуновского:

– Ты пошто в валенках сюда припёрся?

– А нельзя? – взвился, было, Смоктуновский.

– Чай в ресторан пришел, не в кабак.

– Не пускаете значит в валенках?

– Неуж пущу! Поди, сперва культурки наберись, деревня!

Тут уж я рванулся в бой:

– Да ты знаешь, кто перед тобой, дядя? – начал, было, я.

– Постойте, Толя! Не надо, – остановил меня Иннокентий Михайлович. – Я лучше схожу, переобуюсь, а вы подождите.

И Смоктуновский поспешно удалился, а я, кипя возмущением, стал вразумлять щвейцара:

– Как тебе не стыдно, дядя! Это же артист Смоктуновский!

– Полно врать! Артисты в валенках по ресторанам не бегают! – железобетонно окая, стоял на своем швейцар. – Ты поговори, поговори! А то и тебя не пущу!

– Меня-то за что?

– А за то… Пьяных не пущаю!

– Это я пьяный?

– Пьяный в лоскуты. Возражаешь? Пиши заявление.

Я чуть не лопнул от возмущения. Во-первых, я не пью, во-вторых, с чего он решил, что я пьян? Может, с мороза у меня слишком красное лицо? Я потрогал ладонью щёку… Вскоре вернулся Смоктуновский. Он был в черных штиблетах. Как прошёл в них по глубокому снегу? От ресторана до кампуса пройти надо было немалое расстояние через широкий, не очень хорошо освещенный двор… Смоктуновский остановился перед швейцаром, приподнял за штанины брюки, склоняя голову из стороны в сторону, стал любоваться на свои ноги в сверкающих штиблетах:

– А так хорошо? – спросил он.

– Так другое дело! Проходите! – разрешил дядька и, заложив за спину обе руки, величаво отвалил в сторону.

Мы недурно поужинали, уха и котлеты были хороши, Иннокентий Михайлович позволил себе рюмочку. И после ужина за чаем наш разговор, начавшийся в дороге, продолжился.

– Когда я бежал из колонны пленных, меня спасла одна женщина, пожилая хохлушка. Я простоял под мостом до самого вечера. Колонна уже давно прошла, а я всё не решался вылезти из укрытия. Ох, вот когда мне стало по-настоящему страшно. Неужели удалось бежать? Неужели свободный? А вдруг они стоят на мосту? И снова схватят, вернут. Нет, они и возвращать не станут, а хлопнут сразу на месте. Ночью появилась луна, стало все видно на снегу. Недалеко от моста была деревня, несколько домиков. Оттуда появилась женщина с коромыслом и ведрами, подошла к проруби, недалеко от моста. Стала черпать воду. Я ей громким шёпотом: «Тётенька, не бойся! Я русский!» Она ничего не ответила, не посмотрела даже в мою сторону. Потом чуть заметно махнула рукой и ушла, с ведрами на коромысле. Я её понял и стал ждать, по – прежнему не выходя из-под моста. Нескоро, ох нескоро она вернулась! Когда все огни в деревне погасли. Луна круглая уже на другом берегу реки оказалась. Тетка прошла берегом до моста и, не спускаясь, сказала негромко:

– Як мисяц за тучку зайдэ, швыдко беги витселя до крайней хаты.

Так я и сделал, выбрался наверх, когда стемнело, и по дорожке пробежал до деревни. Тетка меня встретила на углу и завела в дом. Простая женщина, хохлушка. Простые люди добрые, Толя, чем проще, тем добрее. Она уже нагрела в ведрах воды, налила в цинковую лохань, заставила меня скинуть всю одежду, сгребла её тут же и вынесла куда-то. У меня от дизентерии одежда была вся нечистая, я весь был нечист, и вонь шла от меня страшная. Но тетка и виду не подала, усадила меня в горячую воду, стала намыливать мне голову. А я сразу так разомлел, что стал засыпать в ванной. Силенки кончились, я не мог даже мочалкой тереть себя. Но тетка меня вымыла, дважды воду поменяла, потом достала мне чистую рубаху и кальсоны. Усадила за стол и дала совсем небольшой кусочек хлеба и маленькую беленькую кружку молока.

– Хлопчик, тоби много исты нэгоже. Заворот кишок будэ», – говорила она. И я мигом проглотил еду, и голод в животе как был, так и остался, казалось, что ещё больше усилился. Но тетка отправила меня на тёплую лежанку русской печки, не погасила лампу и сама куда-то вышла. Я лежал и чуть с ума не сходил оттого, что где-то близко пахло тёплым хлебом! Я свесил голову с лежанки и стал нюхать. И тут увидел, что на полатях, под потолком, лежат несколько круглых караваев, накрытые полотенцем. Не помню уже, как это получилось, но я кинулся с лежанки на полати, схватил каравай и впился в него зубами. При этом не удержался на печке и свалился вниз вместе с хлебом. Прибежала хозяйка, стала отнимать у меня хлеб – заворот кишок, заворот кишок! – и мы стали драться. Но эта хохлушка была крепкая, сильная, она без труда справилась со мной, отняла хлеб. Я сидел на полу и плакал. Что-то я успел уже съесть, и ещё сказалась борьба, но я почувствовал, что у меня начинается беда с желудком. Я быстро надел обрезанные валенки, стояли у печки, схватил на ходу со стены полушубок и выскочил из дома. За углом присел под завалинкой – и плачу, рыдаю, остановиться не могу. А прямо мне в лицо светит огромная луна. Рыдаю, а вместе с рыданьями с обратной стороны вылетает всё то, что я успел съесть. Вы знаете, Толя, я сидел в сугробе и плакал так горько, как плачут, наверное, младенцы, когда голодны и им не дают молока из материнской груди. Я рыдал и плакал ещё и потому, что понял: теперь-то буду жить…

Эта женщина прятала меня долго, пока я не выздоровел, потом ее родственник отвел меня в лес к партизанам.

– Так вы ещё и партизанили! – поразился я. – И сколько времени?

– Это было не так долго, скоро подошла линия фронта, наш отряд влился в регулярную армию.

После поездки в Суздаль, когда Смоктуновский впервые рассказывал мне о своем военном прошлом, о плене и побеге из плена, у нас как-то не заходил разговор на эту тему, и я ничего не узнал, какова была фронтовая жизнь Смоктуновского в продолжении двух лет наступления нашей армии через Европу до Берлина. Неизвестно мне, как проходила его срочная служба в Германии после победы. Но я, сам прослуживший в армии три года, могу уверенно говорить, что реальная армейская жизнь отнюдь не приближает человека к Богу, и все божественное, заложенное в нём, дисциплинарно наказуется, если вступает в конфликт с воинскими уставами. И тому высочайшему, трепетному, тончайшему душевному состоянию многих его персонажей из кинофильмов и спектаклей, покоряющей власти смоктуновской духовной эманации, явленной через актёрскую игру, – не могу найти корней в его реальной биографии. Она была груба, сибирское детство немилостиво, отец буйно пил, дрался в семье, с шестнадцати лет на войне, два года фронта и ещё три – служба на чужбине, в оккупационных войсках… Откуда взялись те высокие, тончайшие энергии духа, которые покорили весь мир? В Англии он был признан лучшим исполнителем роли Гамлета за все времена. В Японии, на представлении «Чайковского», в котором он сыграл одноименную роль, зрители во всём огромном зале пали на колени, когда Смоктуновский вышел на сцену. Рассказывая мне об этом, он не без юмора добавил: «Я не ожидал этого – и совершенно непроизвольно сам тоже брякнулся на колени. Японцы на это отозвались дружным смехом, потом встали и очень долго аплодировали»…

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.