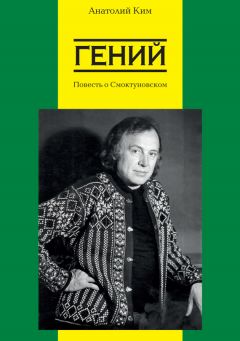

Текст книги "Гений. Повесть о Смоктуновском"

Автор книги: Анатолий Ким

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)

И тайна необычайного воздействия на современников, тайна его царской власти над зрительскими душами заключается в том, что все лучшие образы не только раскрывают доброту как движение и устремление человека, но постоянно, в каждом мгновении своего эстетического бытия пребывают в ней, выказывая его пластическую, музыкальную, психологическую конкретную сущность.

Все мучения, даже гибель носителей этой доброты не проходят для нас бесследно. Кажется, примеры их поражений и падений чем-то даже увеличивает нашу собственную сопротивляемость, нашу решимость противостоять злу. Таковы для нас уроки катарсиса, усвоенные через трагедии князя Мышкина, принца Гамлета, царя Федора.

Посмотрев «Царя Федора Иоанновича», я, потрясенный, вернулся домой и всю ночь до утра не спал, писал статью об увиденном театральном шедевре, о великой роли, сыгранной Смоктуновским. Статью эту вскоре напечатали в одном из «нетолстых» литературных журналов, главным редактором которого был некто из амбициозных писателей-чиновников, были такие в советские времена. Я был этой статьей доволен, те, что читали, тоже были довольны, но вдруг редактор-писатель вызывает меня к себе и предлагает, чтобы я привел к нему Смоктуновского. Для чего? А для того, чтобы он пришел в редакцию и выразил свое большое удовлетворение тем, что статья появилась в журнале. Но зачем это Смоктуновскому – выражать свое удовлетворение? И тогда редактор раскрыл карты: из ЦК Комсомола последовал звонок, там почему-то сильно недовольны статьей. Но все же – причем тут Смоктуновский? А оказалось, что если он самолично придет в журнал и скажет, что очень доволен статьей, об этом можно доложить на самый верх ЦК ВЛКСМ, – тем самым журнал сумеет избежать неприятностей… Мне пришлось рассказать об этом крестному. Он только вздохнул, – все понимая, посадил меня в машину и поехал «кувыркаться» в журнал… Но редактор, этот природный конъюнктурщик и трус, одновременно самый отважный боец за каждый новый властный режим, устанавливавшийся в стране, чудовищно унизил меня и, главное, унизил моего великого крестного! Сидя за своим редакторским громадным столом, он даже не оторвал свой конъюнктурный зад от редакторского кресла и лишь величественным движением руки показал на стул перед собой: «Здравствуйте, Иннокентий Михайлович! По какому случаю к нам?» Мне нужно было бы тут же пристрелить его на месте из пистолета, но, к сожалению, я забыл дома пистолет. Добившись необходимого прецедента, позволяющего ему доложить наверх, что сам Смоктуновский, Герой соцтруда и Лауреат был у него и благодарил за статью, писатель-чиновник-редактор даже чаю не предложил Смоктуновскому.

А теперь об очень важном для меня. Дело в том, что я его совершенно не узнавал – так сказать, физически и психологически, – когда он готовился к новой роли и заранее глубоко погружался в эту роль, перевоплощался в героя. Перемены во внешности, в поведении, походке и даже росте были разительными – все это изменялось в нем, и я не узнал Смоктуновского.

Вот однажды, я зашел к соседу Горшману, и говорил с ним о чем-то, стоя в узенькой, метр шириною, проходной на кухню. Из комнаты вышел и направился туда какой-то лысый, толстый человек в розовой рубахе навыпуск. Не понравилось мне одутловатое, закрытое, отчужденное лицо этого человека, глаза не понравились, жесткие, неприятные. Ко всему этому он, проходя мимо нас с Менделем Хаимовичем, бесцеремонно толкнул меня корпусом и, как-то некрасиво, не по-мужски оттопыривая зад, унёс его в кухню. Я, стараясь не выдавать голосом свою неприязнь к незнакомому гостю соседа, спросил у него: «Кто это у вас?!» Мендель Хаимович на это ответил сначала удивленным взглядом своих черных глаз, потом молвил: «Вы что, Кешу не узнали?»

Да, Кешу я не узнал, и это потому, что он тогда готовился сразу к двум ролям в кино – Порфирия Петровича из «Преступления и наказания» и эпизодического Гения из «Живого трупа». В обеих этих ролях я узнал того самого неприятного типа в квартире Горшманов, который толкнул меня в тесном коридорчике, проходя на кухню. А в кинофильме «Преступление и наказание» я услышал, что Порфиша страдает геморроем и походка, стало быть, у него оттого и специфическая. В «Живом трупе» эпизодический персонаж из кошмара Федора приближен к дьявольскому образу и оттого метафизически неприятен. Словом, фактурно – по внешности – два образа были похожи, актёр перевоплотился в малоприятного на вид одутловатого человека с вывернутыми губами. И буквально столкнувшись с ним в проходе на кухню у Горшманов, я совершенно не узнал в нем крёстного.

В том и заключалось свойство Смоктуновского-актёра – умение настолько перевоплощаться в образ, растворяться в нем, что совершенно исчезал куда-то облик самого Смоктуновского, его человеческий оригинал.

Как-то я шел по дорожке от дома к метро Молодёжная, недалеко от которого и находился квартал «хрущёвок» и наш дом по Академика Павлова. Дорожка была извилистой, входила в купу деревьев, и вот оттуда, из аллейки, появился навстречу высокий человек. У него была летящая походка, как бы устремлённая ввысь, он был бородат, крупно-курчав, очень красив. Сблизившись со мной и проходя мимо, он неожиданно откровенно нагло выставил локоть и довольно сильно толкнул меня в бок. Я живо обернулся, мгновенно рассвирепев, и раскрыл рот, чтобы достойно по-русски обложить этого интеллигентного с виду человека, который схамил, чувствуя себя, видимо, намного статуснее меня, неважно одетого нацмена азиатского обличия. Но я ничего не успел произнести, потому что услышал знакомый голос с любимыми, дорогими для меня звучными модуляциями:

– Что это вы, Толя, не хотите со мной здороваться? Что случилось, я вас чем-то обидел?

Передо мной стоял Смоктуновский, в прекрасном костюме, с галстуком, прищурившись, хитро улыбался. Он решил, видимо, «покувыркаться». Вид у него был торжествующий. Ему было приятно, должно быть, что он так хорошо «спрятался» за свою новую личину. Он тогда готовил роль Чайковского в одноименном фильме. А я мгновенно проникся догадкой, в чём суть его гениальности как актёра…

Никакого ведь у него особенного театрального образования не было – только год на каких-то «актерских курсах» в студии послевоенного Красноярского театра. Не усваивал он в упорных сценических тренингах ни системы Станиславского, ни школы Михаила Чехова. А просто он, как говорил мне, на войне не раз смотрел в лицо смерти. И заглядывая в ее тёмные глаза, – именно в то мгновение, – молодой сибирский паренёк, длинный, худой, синеглазый, обретал навыки переселения в иные души. Смертельная угроза и смертная мгла, наваливаясь на человеческую душу, подвигают ее к реинкарнации и метаморфозам. При готовности перехода в другое состояние, у порога смерти, душа и обретает возможность преображения. Способность полного духовного перевоплощения и есть свойство гениальности. Она в том, что, будучи живой, душа преодолевает порог смерти и восходит к бессмертию. И человек-гений обретает безграничную творческую свободу, – состояние существования души без смерти. Потому и – бессмертие.

Но любой Гений – человек, а человек смертен. Умер и Христос, в которого Смоктуновский верил, «как тёмная деревенская бабка», по словам моего крестителя, отца Владимира Рожкова. Не знаю, какова была у крестного воцерковлённая жизнь, но я видел и чувствовал, что верует он глубоко, беззаветно и благодарно. Он не раз говорил, что в самых страшных смертельных обстоятельствах чудовищной войны, в которой ему пришлось участвовать с семнадцати лет окопным солдатом, командиром отделения автоматчиков, – за все годы фронта он ни разу не был серьёзно ранен. Он смиренно и просто и без всякого мистического пафоса говорил, что его берегла высшая сила.

Иннокентий Михайлович однажды пригласил меня на первую репетицию в театре (не помню уже, в каком), где ему предложили поставить «Царя Федора Иоанновича». И вот, набрав труппу, он созвал актеров на первую установочную встречу. Почему он меня пригласил, я не знаю, потому что в театральном мире я ещё был никто, пьесы мои должны были появиться на свет нескоро, а до постановки их на театре, стало быть, было мифически далеко. Смоктуновский серьёзно решил попробовать себя в режиссуре и в труппу спектакля собрал хороших актеров. И вот первая встреча – она продлилась совсем недолго. Смоктуновский начал с того, что спросил, знают ли актёры и актрисы «Отче наш». Коллектив, как говорится, замер на продолжительное время в почтительном молчании. Тогда Смоктуновский, словно в своей роли на Малом театре, пристально обвёл испытующим, напряженным взглядом царя Федора лица окружающих его актеров. Напряженное молчание затягивалось. И он обратился к одному, не старому еще актеру В.:

– Вот вы, скажите, пожалуйста, знаете «Отче наш»?

Молчание. Отрешенный, очень сложный, ускользающий в сторону взгляд темных красивых глаз артиста В… И тогда Иннокентий Михайлович объявляет:

– Ну, друзья мои, на сегодня всё. К следующей встрече я всех прошу выучить «Отче наш», просьба разумеется к тем, кто ее не знает. Вы хотите участвовать в пьесе, которая является истинно христианской, как вы сможете играть в ней, не зная этой молитвы?

Не помню, были следующие встречи или нет, но я больше не удостаивался быть приглашенным на них. Кажется, дело это – постановка Смоктуновским «Царя Федора Иоанновича» – так и не состоялось.

Однажды во время летнего деревенского проживания в Мещёре, в Немятово, я заразился отвратительной болезнью – опоясывающим лишаём. Это было так мучительно! Герпесные пузырьки выскочили на голове, шее, на пояснице, я от них криком кричал. Бедная моя жена Зоя ухаживала за мной с испуганным лицом, приносила еду на веранду, которую я построил своими руками и где лежал в одиночестве на мучительном одре болезни. Крестик, которым благословил меня мой крестный, я снял со своей уязвленной волдырями шеи и положил на деревянную табуретку у изголовья постели. И вот однажды крест куда-то бесследно исчез. Никто, кроме жены, ко мне на веранду не входил. Крестик был самый дешёвый, оловянный, на простом шнурочке, который когда-то мой крестный вдел в его ушко, озабоченно оттопырив нижнюю губу, нацеливаясь сквозь стёкла старушечьих очков…

Слав Богу, благодаря слёзным ночным молитвам я вылечился от этого жуткого недуга. Когда осенью вернулся в Москву, и мы встретились с Иннокентием Михайловичем, он ошарашил меня следующим признанием:

– Вы знаете, Толя, я потерял свой крестик. Купался, отплыл недалеко от берега, а когда вернулся, его не было на шее. Жаль, это был дорогой крестик, и цепочка золотая…

Я ему сообщил и о своей потере. Он ничего не высказал по поводу такого странного совпадения, я тоже не нашелся что сказать. Так до сих пор не могу разгадать, к чему было такое знамение для нас. Ни к какой мистической загадке я не хочу этот случай подводить, – я просто рассказал о том, что произошло.

А после произошло и многое другое, вдребезги развалилось могучее государство. Я своей рукой вдребезги разбил свою семью, переженился на одной поэтесе, уехал с нею в Корею. Там прожил четыре с половиной года, а когда вернулся в Москву, крёстный умер…

Мой крестный умер в 1994 году, но он давно и всегда жил безсмертно, широко, вольготно, вне времени, потому я и встретил его совсем недавно, когда пересматривал кинофильм «Чайковский» по телевизору. И я поздоровался: «Здравствуй, крестный!» В этом фильме я узнал того самого красивого, возвышенного человека, который шел навстречу мне по дорожке к станции метро Молодёжная, и подшутил надо мной, и невинно торжествовал по тому случаю, что я как последний простофиля попался на его розыгрыш. Помните, как «покувыркались», разыграли меня, Иннокентий Михайлович? Встреча с вами и пример всей вашей жизни открыли для меня философию безсмертия. Она была в том, что человек живет свой срок и умирает, но остается в вечности, потому что с ним навечно пребывает и то, что было в его до жизни, и то, что будет в его после жизни. Мой крестный Иннокентий Михайлович Смоктуновский пребывает сейчас в своем посмертном существовании, послежизни – намного значительнее, чем при жизни.

Конечно, это постоянный непрекращающийся подвиг, нелегкая работа – быть Гением, очень тяжёлый, опасный для души труд. Потому что каждый раз, проходя через полное перевоплощение, она, душа артиста подобного накала творческой страсти, должна пройти что-то вроде клинической смерти. Смоктуновский, художник того же титанического плана, как и Микеланджело, схватываясь с ролью, как последний с глыбой мрамора, не мог уже отойти от своей роли-глыбы ни на шаг, ни на миг. Пока постепенно, отсекая от собственного существа кусочек за кусочком, не превратит его наконец в Давида с пращой. Не отражается ли каким-то образом на физическом и психическом здоровье артиста искусство полного перевоплощения? Конечно, если роль прекрасна, возвышена, как роль Моцарта или Чайковского, если образ исполнен силы и энергии красоты, то перевоплощенная душа сама обретет эту силу и энергию и облачается в светоносную ауру гармонии. Но если роль отягощена грязью алчности и наполнена чернотой удушливой злобы – Скупой рыцарь, Иудушка Головлев, Сальери – не отражается ли это на здоровье артиста, не деформирует ли в уродливую сторону его телесную и душевную сущность?

Мне однажды надо было почему-то обязательно встретиться с крестным, я созвонился с ним и приехал к нему на Суворовский бульвар. Нажимаю звонок, дверь распахивается, и на пороге появляется какая-то лохматая старуха в неряшливо запахнутом халате, с костлявыми голыми ногами, торчащими под коротким халатом. Она этими неприлично оголенными ногами в тапочках ещё и сучит на месте, перебирает ими, поджимая то одну, то другую. И смотрит на меня эта старуха как змея, неморгающими глазами, и как-то гаденько облизывает языком губы. Я сдержано спрашиваю у старухи, дома ли Иннокентий Михайлович – и тут он принимается хохотать, довольный тем, как удачно «покувыркался» передо мной. Он тогда начинал работать в МХАТе над Иудушкой Головлевым. Очень болезненная, неприятная роль, но абсолютно убедительная и достоверная. Болезненная мерзость русского характера, прячущегося в складках мантии сладкоречия и удушливой ласковости.

Но вот мы вошли в квартиру, и в прихожей на высоком застеленном бумагой ящике я увидел сидящую на месте и что-то усердно уплетающую, вовсю работая щеками, толстенькую морскую свинку. Смоктуновский нагнулся к ней и стал подкладывать кусочки нарезанного яблока, ласково приговаривая: «На, ешь, ешь, дурочка моя! Хрюня! Хрюнюшка славная!». И лицо его было отнюдь не то самое, что у давешней старухи-Иудушки – Иудушка Головлев вмиг исчез, улетучился с этого лица! Стоял передо мной уже не очень молодой, добрый, замечательный мой крестный в стареньком домашнем халате.

Не помню когда и при каких обстоятельствах он говорил мне, но я помню его голос, произносивший следующее: «Я могу на сцене повернуться спиной к зрителю и говорить шёпотом – и меня услышат. Перестанут дышать, замрут – и услышат. Я заставлю себя услышать, потому что, когда веду роль, я говорю из другого пространства, чем сценическое пространство. На фронте моя рота была окружена на какой-то мызе, мы отстреливались, но патроны кончились, и командир приказал мне ползком переползать по земле и, словно Гаврошу, собирать с убитых боеприпасы. Я пополз, приказ есть приказ. Я собирал патроны, пересыпал из подсумков убитых себе в вещмешок. И вот беру у одного, а он вдруг открывает глаза и смотрит на меня – уже оттуда. Его в этом перерубленном снарядом теле не было, тело было абсолютно мертвым. И только глаза смотрели на меня, но они были там! И потом, когда стал актером, я начал понимать, что любая роль, любой образ – существо не нашего мира. Этот персонаж, – если исторический, – уже давно умер и ушел из нашего мира, а если персонаж выдуманный, всё равно его нет, и не было его в нашем мире. Все, кого мы, лицедеи, изображаем, – они из того мира. Я это понял, и в этом моя актерская сила, с помощью которой я заставляю зрителей смотреть на меня как завороженных и услышать все, если даже я скажу это шёпотом. Я нахожусь в том мире и оттуда говорю им в самое ухо, обращаюсь напрямую в их душу.

В «Гамлете» принц Датский умирает, опустившись на каменный приступок скалы, откинув руку. Я нигде в другом фильме или на сцене не видел, как человек, всего за несколько минут до этого отважно сражавшийся за жизнь, умирает у меня на глазах – очень просто, без театральности, по-настоящему, окончательно и бесповоротно. Только что сотрясаемый страстями, мучительно корчившийся от невыносимых душевных ран, – отравленный Гамлет сел на каменный уступ, откинул руку, уронил голову и мгновенно ушёл туда, откуда человеку возврата нет. Умер у меня на глазах по-живому.

Как умер сам Смоктуновский, я не знаю. Я ещё отрабатывал университетский контракт в Корее, куда уехал в девяносто первом окаянном году, в дни ГКЧП, а в августе девяносто четвертого вернулся на время каникул в Москву – и однажды узнал, что крёстный умер. Не помню, каким чудом мне удалось прорваться в Художественный театр, на сцене которого происходила гражданская панихида и прощание со Смоктуновским. Крестного я увидел в последний раз, лежащим в гробу, пройдя мимо него в медленно текущем потоке людей, пришедших в театр попрощаться с ним. С правой стороны от гроба сидела его семья: жена, дети – Филипп и Маша, а также моя первая жена, которая была близка с Суламифью. Я положил цветы на огромную гору цветов, заваливших гроб с телом крестного. Лицо его было, как у всех усопших, совершенно другим, незнакомым, беспощадно чуждым всем оставшимся в этой жизни, в том числе и мне. Так, на дальних дистанциях смертного отчуждения, я прошел мимо и попрощался навеки со своим крестным.

Я не посмел подойти и выразить соболезнованье жене покойного, ибо с нею рядом сидела бывшая моя жена, которую я бросил и уехал за границу вместе с новой молодой женой. Зоя была близка Суламифи по тем душевным качествам, которые нравились супруге Смоктуновского, а также и по наследственным симпатиям ее родителей в отношении моей первой жены, матери моих детей, – человеку кроткому и добросердечному. Отец Суламифи, Мендель Хаимович, художник-акварелист, обожал Зою, писал ее, дружелюбно привечал, но особенной их дружбе содействовало одно печальное обстоятельство. Старый художник был давно болен туберкулезом легких, долгие годы лечился, а моя жена заболела сразу после рождения второго ребенка туберкулезом почки. И вышло так, что они, бедняги, подолгу лечились в одной и той же больнице в Сокольниках. Оба они были «ходячие больные» и в часы прогулки на свежем воздухе вместе гуляли по длинным аллеям лечебницы, оба маленькие ростом, такие разные, трогательные… И когда старый Горшман скончался, он включил в число наследников своего скромного капитала мою жену также. Причем распорядился так, что Смоктуновской ничего не досталось, ибо он счел ее богатой, большая часть досталась старшей дочери Рут, самой бедной по его мнению, а остальное поровну разделил между своим сыном Аликом (Александром) и Зоей. Причем он наказал своей жене Шире, душеприказчице, что деньги должны быть отданы строго по назначению Зое, мне же не полагалось «даже и на одну сигарету». О, я не в обиде на него, мудрого Менделя, ибо он видел, чуял уже, наверное, что когда-нибудь я брошу ее.

Смоктуновский пришел ко мне, чтобы спасти меня от гибельного отчаяния после моих десяти лет безуспешной беготни по московским редакциям, в пору моего чудовищно затянувшегося дебюта. Говорю спокойно, уверенно, что я погибал тогда, но прислал мне Господь Смоктуновского навстречу. Это произошло в обстоятельствах банальной житейской будничности, – самое настоящее чудо. Как бы я мог, даже во сне, предположить, что однажды через порог моей нищенской квартиры перешагнёт сам Иннокентий Смоктуновский, величайший из актёров земного шара? Один из вечных гениев человечества. Воистину он был послан мне Самим провозвестником вселенской Любви, чтобы я остался жив и служил ей.

Потому и в день возвращения глубокой осенью из деревни, где было мне, ничтожному и жалкому, дано узреть Богоявление, – Смоктуновский тем же вечером позвонил мне и предложил принять крещение. И опять он обратился ко мне, посылаемый Провидением.

Мы были в добрых, близких отношениях больше двадцати лет, но он был так тесно окружен при жизни всякими значительными и не очень значительными, знаменитыми и не очень знаменитыми деятелями культуры и вне культуры – значительными людьми советского общества, что побыть вдосталь около своего самого любимого художника мне не удавалось. Не мог и особенно быть полезен ему в его литературном деле – Смоктуновский писал замечательную прозу, воспоминания, эссеистику, все это охотно публиковали журналы. Я иногда готовил к печати некоторые его рукописи, а жена моя перепечатывала их на машинке «Оптима». Он глубочайше, высоко, прекрасно чувствовал русское художественное слово, написал о Пушкине, талантливо воспроизводил в чтении его стихи, писал о Достоевском. Оставил превосходные по слогу воспоминания о своем военном прошлом, о многотрудном пути к началу восхождения к вершинам большого творчества.

После его ухода волной восторженного посмертного поклонения, которая вскинулась над его именем, меня отбросило от крестного так далеко, что я надолго потерял с ним ту истинно живую мистическую связь, которая явилась, считаю я, феноменальной в истории межчеловеческих отношений. И сейчас, когда прошло ещё двадцать лет со дня его ухода. Я хочу попытаться воссоздать, по мере своих возможностей, необычайной силы и красоты человеческий образ Артиста, подлинного Гения, высшего представителя человечества, каким был Иннокентий Михайлович Смоктуновский.

Я знаю: то, что я могу рассказать о нем, никто другой сделать не сможет. Потому что Посредник, соединивший нас священными узами крестного отца и крестного сына – был очень велик. Он Сам был небесный Гений. И мне были переданы – от отца к сыну – защита и сила Креста. Также передан волшебный дар преображения художника в своего художественного героя. И этот дар преображения помог мне как писателю создать творческий подход, – не традиционный, – ведущий крестным путем собственной духовной погибели и – к воскресению в художественном образе. И потому, я надеюсь, мне удалось написать такие книги, как романы «Белка», «Отец-лес», «Радости рая», которые останутся в хранилищах человечества после моей смерти.

Крестный когда-то спас меня в роковую минуту, за руку ввел в литературу, и примером всей своей жизни – как и бывает у подлинного отца – указывал мне путь в нашем общем артистическом деле. Он учил стремиться на этом пути только к высшему совершенству, показывал всей своей волшебной исполинской деятельностью, что гений – это и не злодейство, и не кривляние на подмостках всеобщего обозрения, а умение представить в искусстве всякую бренную жизнь так, чтобы она осталась безсмертной. И мне бесконечно грустно жить эту жизнь без своего крестного, и не утешает меня то, что я когда-нибудь тоже уйду вслед за ним. Ибо я не верю, что мы с ним снова встретимся, – в каком-нибудь из замечательных параллельных миров, как встретились однажды в этом нашем земном зеленом и синем золотистом мире.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.