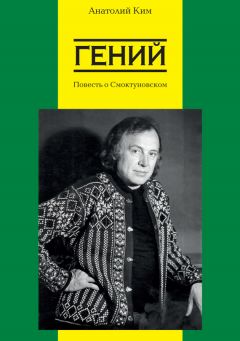

Текст книги "Гений. Повесть о Смоктуновском"

Автор книги: Анатолий Ким

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)

Эту забавную историйку я рассказал в тот вечер, когда вернулись из ресторана в мотель. А наутро, проснувшись, я услышал из соседней комнаты, где спал Смоктуновский, его знаменитый голос, произносивший на разные лады:

– Я СИН ПЕН-ХВА, а ты кто?

Проходила небольшая пауза, затем следовало повторно:

– Я Син Пен-Хва, А ТЫ КТО? – снова небольшая пауза, затем хохот, и новый вариант: «Я Син Пен-Хва…»

Это Иннокентий Михайлович по своему актерскому обыкновению утром разогревал голос.

Днем после обеда в вестибюле ресторана к нам подошли две местные девушки, едва живые от робости. Заикаясь, краснея и бледнея, поздоровались со Смоктуновским и представились, что они из Суздальского самодеятельного народного театра. Стало известно, Смоктуновский приехал на отдых в Суздаль, и вот народный театр приглашает его встретиться с актерами. Я подумал: сейчас возникнут сложности, потому что Иннокентий Михайлович как раз и сбежал из Москвы, где его беспрерывно приглашали на всякие благотворительные мероприятия для народа. Но Смоктуновский очень мило, по-отечески обласкал оробевших суздальчанок и согласился придти вечером, после ужина.

Мы пошли втроем, Смоктуновский пригласил и меня с Филиппом. Шли через широкое снежное поле, вдали горели огни центра Суздаля, где должен был находиться театр. Девушки, приходившие отвести нас, убежали вперед, мы вольным строем следовали сзади, и почему-то нам было весело. А мороз был хорош, под ногами звучно скрипел снег. Смоктуновский был в своих излюбленных валенках. Филипп озяб и, ссутулившись, убежал вперед догонять девушек. Мы с Иннокентием Михайловичем стали обсуждать, как ему представить нас с Филиппом.

– А как представить? Ну, скажу что Филипп мой сын, а вы мой друг.

– Нет, Иннокентий Михайлович, так не интересно. Вы крупная персона, вы не можете путешествовать без эскорта. Вот давайте мы с Филиппом будем ваш эскорт.

– Как это?

– Мы будем вашими секретарями, – вдохновенно импровизировал я. – Филипп будет секретарь по внутренним делам, а я секретарь по внешним, иностранным, я отвечаю за связи с заграницей.

На том и порешили, весело посмеиваясь, но когда мы пришли в народный театр и нас троих посадили за длинный стол рядком, – Смоктуновского посередине, – и публика с близкого расстояния уставилась на нас восторженными глазами, крестный неожиданно для меня сказал следующее:

– Дорогие друзья, разрешите представить вам моих спутников. Вот слева сидит мой сын Филипп, студент театрального института…

Вот оно как! Сына не захотел «сдавать», а вот как он обойдется со мной?

– Справа от меня мой личный секретарь, друг и сват и кум Син Пен-Хва! – и лукаво скосил на меня глаза.

От неожиданности я глупо захохотал, но спохватился, взял себя в руки и, полуобернувшись к Смоктуновскому, громко захлопал ещё не разогревшимися с мороза холодными ладонями. Публика с энтузиазмом подхватила мои аплодисменты. А когда Иннокентий Михайлович закончил свое недолгое импровизированное выступление, – и предложил вопросы из зала, сидевший в первом ряду молодой человек, корреспондент местной газеты (как он представился) спросил:

– Можно, я задам вопрос вашему секретарю?

– Задавайте, если вам нечего спросить у меня, – широким жестом указывая в мою сторону, произнес, «кувыркаясь», Смоктуновский. В зале прошел смешок.

– Нет, это я… Это мне, – начал, покраснев, смутившийся корреспондент. – Нам стало известно, что у вас скоро выходит книга… Так я хотел узнать, когда выйдет книга…

И тут Смоктуновский, немного растерявшись и чуть даже подскочив на месте, всплеснул своими длинными руками и воскликнул:

– Друзья мои! Я забыл сказать, что мой друг секретарь и сват и кум Син Пен-Хва не только мой секретарь, но и великий русский писатель Анатолий Ким!

Тут уж я расхохотался так, что чуть со стула не слетел, и публика, заразившись от меня, тоже захохотала. Не знаю, правда, отчего… А я, наклонившись к крестному, прокричал ему в ухо:

– Ну, вы даёте! Если у вас в секретарях великий русский писатель, то кто тогда вы сами? Гений из гениев?

– Ну да, гений! – не моргнув глазом, парировал Смоктуновский, весело глядя на меня.

И тогда я громко ответил корреспонденту:

– Да, великий Иннокентий Смоктуновский не только гениальный актёр, но и талантливый писатель. И у него через два месяца в издательстве «Искусство» выходит его первая книга…

Только тут Иннокентий Михайлович сообразил, что произошел некий прокол, когда он «кувыркался». У него и на самом деле должна была выйти его первая книга под названием «Бремя надежд», рукопись которой помогал выправить ему я. Книга и вышла вскоре, но издатели назвали её, всё же, побанальнее, спокойнее: «Время надежд». После смерти Смоктуновского она переиздавалась с моим предисловием в 1999 году, под названием «Быть!» – в самом конце прошлого тысячелетия.

Он ушел незадолго до Миллениума–2000. И он не знал про одиннадцатое сентября 2001 года. Его душа покинула земной мир, в котором я все еще пребываю, и по возрасту я уже старше своего крестного. Но остались после него неисчислимые виртуальные клоны, и когда вижу на экране телевизора кого-нибудь из них, я с радостным сердцем приветствую: «Здравствуй, крёстный». И то, что он был гением, как и многие другие люди на земле, стало для меня фактом очевидным и ничуть не волнует меня. Также не волнует и то, что и я как писатель стал, по мнению некоторых моих преданных почитателей, тоже гениальным. Я с грустью вспоминаю, как Смоктуновский то ли в шутку, то ли всерьёз говорил: «Я гений». Мне грустно от того, что всякая гениальность в нашем земном человеческом мире, – в том числе и его, и моя собственная – выглядит столь жалко, грустно, убийственно беспомощно.

Но я с удовольствием и в большом веселье души вспоминаю о наших встречах – пока он был жив, пока я был жив, и пока я ещё жив – и все самые маленькие черточки и детали в картинах воспоминаний о моем крёстном представляют для меня ценность неизмеримую, сладость неизъяснимую.

Чем больше я убеждаюсь, глядя на его работы, в подлинности этого гения, тем понятнее для меня и дороже все проявления его человеческих достоинств и слабостей, которые пришлось наблюдать за ним. Они суть такие же, как плюсы и минусы любого характера – гения или не гения на земле. Однако жизненные проявления характера Смоктуновского-бессмертного, были выше обычных слабостей и намного сложнее добродетелей человеческих.

Вот он любил своего сына Филиппа, моего крёстного брата, но тот приносил отцу много огорчений и страданий, за что родитель свирепо ругал своего отпрыска. Пусть простит меня Филипп, мой крёстный брат, за то, что рассказываю сейчас.

Однажды, Иннокентий Михайлович зашел ко мне очень удрученный, долго не заговаривал о том, с чем пришел. Затем начал издали:

– Вы знаете, Филипп хороший мальчик, добрый, мягкий, отзывчивый. И очень талантливый. Когда был еще маленький, участвовал в школьном спектакле, ему по роли надо было размахивать флагом. Он потом спрашивал, как получилось? – мол, только я начал размахивать флагом, так всё вокруг исчезло, и я не помню, что было дальше. Наверное, это было вдохновение? – спрашивал… У него талант, несомненно. Но он слабый, Толя, у него нет воли… Одним словом, я прошу помочь мне… Из-за границы я привозил много дорогих пластинок. Я вас прошу, Толя, спрячьте здесь у себя кое-что, и если придет Филипп и спросит, не приносил ли я пластинки, скажите что нет, ничего не знаете…

Я попал в очень затруднительное положение. То что он просил, было так понятно… Однако, я не дал согласия, хотя и не отказал.

– Вещи я возьму и спрячу, но если Филипп придет ко мне и спросит, у меня ли они, я не смогу сказать, что не у меня.

– Почему? Вы так честны, что не сможете сказать маленькую ложь, ради меня?

– Иннокентий Михайлович, ради вас я готов сделать что угодно на свете… Но перед Филиппом не могу… Вы нас крестили вместе. Он мой крестный брат.

– Но он мой сын! И я прошу вас сделать это для него же!

– Я могу не отдавать пластинки… Но если он спросит, не у меня ли они спрятаны, сказать «нет» не смогу, Иннокентий Михайлович. Простите меня.

– Бог простит. Ну ладно, если бы я знал, что вы откажете, не стал бы обращаться к вам, Толя. Неловко получилось. Но я никак не ожидал…

Он молча посидел минуту, мерно покачивая ногой, закинутой на другую ногу. Потом надул губы, шумно выпустил воздух сквозь них, встал и вышел, кивнув на прощанье головой. А я остался сидеть, испытывая гадкое чувство стыда – стыда за поступок, который совершил вроде бы по совести, а оказалось, что поступил бессовестно, явил черную неблагодарность к своему судьбоносному благодетелю. Но взяв вину и грех на душу, я и по сей день не представляю себе, что мог бы поступить по-другому.

Об отношениях отца и сына, сложившихся между ними по воле рока, я не хочу и не смею судить, да и не знаю об этом в достаточной мере, но по прошествии большого времени знакомства с этой семьей, я могу без преувеличения сказать, что они суть высокая драма, даже трагедия шекспировского уровня. Поразительным образом, эти отношения косвенно отразились в сценах между Герцогом и Скупым Рыцарем в маленьких трагедиях Пушкина, постановка Михаила Швейцера. Герцога играет Филипп Смоктуновский, барона Иннокентий Смоктуновский. Хочу сказать, что в этой единственной большой, насколько я знаю, роли сын предстал на художественном уровне, равном своему знаменитому отцу. Филипп, мой крестный брат, по моему мнению, высоко одаренный человек, и бесконечно жаль, что почему-то его актерская судьба не сложилась… В фильме поражают глаза обоих артистов, их взгляды, которые обращаются друг к другу по ходу действия. В этих глазах, в их взглядах выразилось столько отцовской тревожной страсти к сыну и такая нежная, великая, несказанная любовь сына к отцу… Я говорю не о любви персонажей трагедии – по сюжету они не были в родстве – я говорю о подлинной, великой, непростой любви отца и сына Смоктуновских, которая осталась для мира безвестной, но была выказана глазами этих актеров в небольшой сцене пушкинской трагедии.

Через некоторое время я все же был прощен, и Смоктуновский по-прежнему заходил ко мне, когда он бывал у своих, тёщи и тестя Горшманов. Как и раньше, приглашал меня к себе в гости по праздникам, дарил контрамарки на спектакли со своим участием в Малом театре, в МХАТе. И я мог снова и снова, видеть проявления истинной гениальности этого человека в высоком артистическом деле, – а также видеть его в житейских проявлениях, где ничего «гениального» не было.

Как-то во время визита к родным Иннокентий Михайлович с женой Суламифью и дочерью Машей зашел на недолгое время ко мне, я хотел угостить их какими-то корейскими блюдами, до которых знаменитая семья была охоча. Это я их приучил, разумеется, а моя жена Зоя отменно готовила корейскую еду. И я всегда от души радовался, когда удавалось вкусно накормить знаменитую семью. Но на этот раз вышло все по-другому: Смоктуновские поблагодарили и отказались от нашего угощения. Сам Иннокентий Михайлович объявил, что они все перешли на сыроедение по методу какого-то знаменитого иранского профессора. Как я понял из пространной лекции Смоктуновского, метод этот был проявлением самого строгого вида вегетарианства, когда не только никакого мяса, но и ничего вареного нельзя было есть! Мясо нельзя было потому, что во время убиения животного в его плоти от мучений, шока, страха и, главное, безысходного протеста и ненависти к убийцам вырабатывается страшный яд, который медленно убивает мясоеда – свершается праведная месть поедаемых травоядных. А последние, как известно, никогда не варят, не пекут в огне свою травяную, фруктовую, ореховую, корнеплодную еду! Поэтому всегда здоровы, красивы, энергичны: олени, горные муфлоны, буйволы и так далее. Иранский профессор и всех нас призывал следовать примеру природных вегетарианцев. Надо брать на рынке зелень, орехи, изюм, курагу, свежие фрукты всех видов и есть их сырыми, лишь помыв чистой родниковой водой. Ею же и только ею – природной некипяченой водою, и запивать хорошо прожеванную растительную массу.

И тогда человек может прожить весь свой биологический ресурс без болезней и спокойно выйдет на рубеж столетия. Так и сказал мой крестный: сто лет проживете без всяких проблем и старости не будете знать… Признаться, мне тут же захотелось последовать примеру крестного, об этом я и сказал своей жене. Но кроткая моя жена только молча посмотрела на меня, потом пошла на кухню готовить любимое мое блюдо – «хе» из сырой говядины. И я тут же был опрокинут, смят в первую же минуту битвы за столетнее существование, к которому призывал Смоктуновский, для чего и заходил ко мне.

Битва же Смоктуновского продлилась, наверное, около месяца. Может быть, чуть больше, может покороче. Летом это началось, лето еще не кончилось, когда мы снова встретились – у Ширы Григорьевны. Вид у крестного был плачевный. Ни проблеска жизненной радости не было на его лице. Он тяжко вздыхал и, ссутулившись, сидел за кухонным столом тещи. Перед ним стояли три чашки. В одной была оранжевая курага, в другой темно-синий изюм, в третьей – очищенные мозги грецкого ореха. Крестный внимательно смотрел на весь этот великолепный продукт, дары солнечного Узбекистана, не столь отдаленного от солнечного же древнего Ирана, где проживал великий ученый, чудесный маг натурального сыроедения. Но, видимо, маг и просветитель Смоктуновского не принес ему большого счастья. Тогда я, движимый великой жалостью к крестному, от всей души, безо всякой подспудной подлости и без злорадства осмелился предложить ему: «Может быть, пойдемте ко мне? Есть чем вас угостить». Он встрепенулся, поднял на меня глаза – о, какой же это был взгляд, сильный, осмысленный, глубочайший, почти такой же, как в «Гамлете», в сцене с флейтой: «На мне играть нельзя-а-а!» – казалось, произнесет сейчас он, и я буду уничтожен на месте, как Гильденстерн и Розенкранц – вместе взятые. Однако крестный сказал нечто совсем другое. Кротким голосом он молвил: «Ну, хорошо… Пойдемте». И тут в кухне появилась Суламифь. «Как тебе не стыдно, Кеша!» – прозвучал ее резковатый, чуть в нос, волевой голос. – А вы, Толя, как вам не стыдно соблазнять слабого человека!» – и так далее. Смоктуновский не смотрел на жену, отворачивал от нее лицо и что-то бормотал, – совсем как Юрий Деточкин из кинофильма «Берегись автомобиля»… Словом, он пошел со мной, и я на славу угостил любимым его блюдом – корейской лапшой «куксу», в заправке которой были тонко нарезанные ломтики мяса, яичная окрошка и свежая огуречная зелень, настроганная нежными пахучими кружочками. Он сидел у меня за столом, наворачивал большую чашу куксу и отнюдь не выглядел несчастным… Было и такое.

Были и другие дела. Мне через многие и многие годы нищеты и безнадежности наконец-то, с легкой руки Смоктуновского, стало везти, печатали почти все толстые журналы, стали выходить книги. И пришла пора первоначального накопления капитала – выпало немного денег за переиздание моих произведений. И я сразу же решил приобретать автомобиль, ибо добираться до своей деревни Немятово прежним способом – на автобусах, затем местными попутками стало уже невмоготу. Я мечтал о вездеходе-внедорожнике, который мог бы преодолевать жуткие грязи мещерских дорог. И вот, о везение! – такая возможность появилась! Некий директор одного московского совхоза, мой знакомец, соплеменник-кореец, предложил мне за бесценок взять у него списанный «Газик», маленький вездеход, – но не с брезентовым верхом, а с наваренным самодельно металлическим верхом!

Это был уникальный вариант счастья, – но всплыл один роковой момент, который стал на пути к этому счастью. Дело в том, что в ту пору советской жизни вездеходы-внедорожники стояли на особом учете, и в случае военного положения подлежали мобилизации. И чтобы купить такой вездеход или продать его, нужно было получить специальное разрешение в одном военном ведомстве. А получить такое разрешение или добиться аудиенции у начальства было мне, ничтожному, совершенно невозможно. И я, мелкий негодяй, обратился к Гению с просьбой пойти со мной в военное ведомство к какому-то майору Прохоренко и молвить за меня словечко. Выслушав меня, крестный только вздохнул и, нацепив какие-то ордена на пиджак, отправился «покувыркаться». Случай этот тем более неблаговидный с моей стороны, что я, с помощью Смоктуновского получив разрешение от начальства, почему-то не воспользовался им, и вездеход этот, ГАЗ-69, так и не был куплен мной.

Когда же я купил свою первую машину – по его совету, – советский внедорожник «Ниву», Иннокентий Михайлович давал мне уроки практической езды, и вот как это выглядело. Сидя рядом на переднем сидении, он наставлял:

– Учтите, Толя, наши машины такие слабенькие, не скоростные – никогда не разгоняйтесь. Не выходите на скорость выше предписанного, на трассе и в городе.

В городе ваша полоса – вторая, держитесь на шестидесяти километрах, и не надо больше! Вам будут гудеть, обгонять вас и смотреть на вас с презрением, не обращайте внимания. Но тот, кто понимает правильную езду, будет только уважать вас. Будет ехать сзади и думать: вот парень ездит грамотно, молодчина!

Однажды он высказал мне комплимент, при воспоминании о котором до сих пор, чувствую, как краснею от удовольствия. Мы по бульварам подъезжали к улице Горького, и перед самой Пушкинской площадью загорелся красный светофор. Я вовремя заметил и затормозил, постаравшись сделать это как можно мягче, ведь я же вез крестного! И он похвалил:

– Замечательно, Толя! Как роскошно вы тормозите!

О, было чем мне гордиться!

Летним чудным днем мы отправились со своими детьми на прогулку через берёзовый лес у Рублёвского шоссе. За лесом был Серебряный бор, но с другого берега Москвы-реки, не со стороны знаменитого городского пляжа. Рублёвский лес был тогда свободен для прохода, вольготно стояли старые рослые берёзы, зеленые пролеты леса далеко просматривались. В этом лесу я зимой и летом прогуливал свою собаку Орлана, высокородного зверового принца из рода западносибирских лаек. Мы с ним часто гоняли белок, натыкались на взрослых лосей – ходили они тогда по Рублевскому лесу. В оврагах мы даже натыкались на кабанов. Тогда не было там, вдоль Рублевки, никаких четырёхметровых заборов, отгораживающих дворцы ново-русских богачей, и от шоссе до самого Серебряного Бора, до Москвы-реки, можно было пройти пешком за какой-то час.

Мы шли с девчонками – Машей и Диной, моей было лет пять, Маша чуть постарше. Было радостно и светло идти по чистому от подлеска зеленому изволоку плавного бугра, постепенно продвигаясь к реке. Дети наши, как и всякие дети на свете, неутомимо бегали под огромными белыми берёзами. Иннокентий Михайлович подходит к ним и, запрокинув голову, с восхищенным видом разглядывает вершины, тихо раскачивающиеся и негромко ропочущие листвою в вышине под ветром.

– Ах вы миленькие! Славные! Какие же вы красивые! – бормотал он, и улыбка у него на лице была вполне счастливой.

Мы добрались до реки, устроились на высоком бережку, расстелив одеяла на траве и усадив на них девочек. Только мы сами разделись, собирались окунуться в воду – как случилось что-то непредвиденное. Совершенно неожиданно среди ясного солнечного дня стремительно налетела гроза с молниями и громом. Полил обвальный холодный ливень, быстро перешедший в довольно крупный град. Мы завернули детей в одеяла с головой и усадили на землю на корточки. Сами, мокрые, встали над ними, совершенно растерянные и беспомощные. И вдруг я увидел, как возле детишек на земле поползли рукава дождевых ручейков, неся на себе бумажки, травяную труху. Иннокентий Михайлович с мокрыми, прилипшими к лицу волосами, в мокрой расстегнутой рубахе, начал ходить взад-вперёд возле детей и, сложив руки на груди, поднял лицо к небу, стал молиться: «Господи, помоги! Господи помоги!»

И тогда я вспомнил, что не очень далеко расположена некая автобаза, и предложил Смоктуновскому: «Хватайте детей за руки и к автобазе!» Мы так и сделали – и вскоре с мокрыми испуганными замерзшими детьми забежали в будку проходной автобазы. Там женщины разохались, перехватили у нас детей, раздели и начали осушать полотенцами. Нам со Смоктуновским выдали старые ватные телогрейки, и мы, скинув мокрые рубахи, живо влезли в замасленные сухие ватники. Не знаю, как выглядел я, но Гений смотрелся весьма экзотично в мокрых подвернутых штанах, из-под которых торчали жилистые босые ноги с тонкими щиколотками, в просторной распахнутой телогрейке, из которой проглядывала худая волосатая грудь.

Собрался вскоре народ, артиста, видимо, узнали. Женщины, молодые и не очень, смотрели на него восторженными глазами. Мужики смотрели более сдержанно, но один из них, здоровенный работяга в спецовке, подошел к нему и с игривым выражением на лице слегка толкнул его в плечо своим плечом, и спросил:

– Деточкин, что ли?

– Да, да! Я Смоктуновский! – обрадовано произнес он и тут же, без паузы, торопливо выпалил:

– А нельзя ли машину достать?

– А чего нельзя? Можно. Сейчас такси вызовем.

И вскоре мы, одетые в высушенные рубахи, девочки в сухих платьицах – где-то быстро выпарили нашу одежду – садились в машину с зеленым глазком на переднем стекле, а толпа народу, собравшаяся провожать нас, обступила ее с двух сторон. Собираясь сесть в машину, Смоктуновский, уже поставив одну ногу в салон, замахал обеими руками над головой и провозгласил торжественным голосом:

– До свидания, друзья! До свидания! Спасибо за всё!

И действительно, казалось, что он прощается с лучшими друзьями, у которых славно погостил. А я смотрел на эту сценку, испытывая смешанное чувство умиления, что Гений так запросто общается с простым народом, и досадой, что он делает это излишне театрально, не совсем искренне – «кувыркается» не к месту, словом…

А ведь народ его любил… Любил и не любил. Я знал его фанатических поклонников и среди самой рафинированной творческой интеллигенции, и среди так называемого простого народа, не имеющего к так называемому творчеству никакого отношения. Знал среди «интеллигентов» и лютых (почему-то!) ненавистников Смоктуновского, а среди «простых» – беспредельно, почти религиозно приверженных к нему фанатов.

Вот рассказ об одном из них, вернее – одной из них. Была такая девушка из приволжского города Хвалынска, которая бросила мужа и приехала в Москву только затем, чтобы иметь возможность увидеть его живого, не экранного. Никаких изначальных особенных надежд у нее не было, она просто хотела живым лицезреть свое божество и убедиться, что оно реально ходит по земле. В Москву из Хвалынска она приехала уже подготовленная, довольно образованная в «смоктуноведении». Она и просветила меня, что по всему Союзу ССР созданы и существуют подразделения «секты смоктунов». Это такие общества фанатов Смоктуновского, отделения которых действовали в Москве, Ленинграде, в Киеве. Фанаты переписывались, обменивались материалами, устраивали фестивали. Назовём её, скажем, Анна, приехала в столицу с небольшой папкой, наполненной материалами «смоктуноведения»: фотографиями с его автографами, вырезками из газет и журналов, где были рецензии, интервью, статьи самого кумира. Анна пошла работать на стройку, чтобы получить временную прописку лимитчицы в Москве, жила в общежитии. Через некоторое время устроилась дворником в ЖЭК, получила служебную комнату в полуподвале. И наконец, в апофеозе своей подвижнической деятельности, Анна устроилась уборщицей на «Мосфильм», – и это для того лишь, чтобы как-нибудь увидеть Смоктуновского, проходящего по длинному коридору киностудии, и поздороваться с ним: «Здравствуйте, Иннокентий Михайлович». Он вежливо, с широкой смоктуновской улыбкой отвечал ей и проходил мимо. Так продолжалось много лет, Анна постарела, подурнела, потеряла все зубы, осталась однаодинёшенька, зато вся ее дворницкая комната в полуподвале, все стены были тесно залеплены его фотографиями, портретами с автографом. Их у Анны набралось тысячи… И за много лет всякого печатного материала у нее накопилось несколько солидных папок. Все они были пронумерованы и рассортированы по жанрам – интервью, рецензии, его воспоминания, собственные статьи… Вот такая история.

В воспоминаниях «Три ступеньки вниз», текст которых я подготавливал к печати, есть такое место: «Когда же вдруг на улице, у выхода из театра или у подъезда моего дома меня перехватывают взволнованные юноши, девушки, или читаю полные тревоги письма с просьбой совета – как попасть на сцену, стать артистом, – я знаю наверное, что все это было, было, что это именно я проник сквозь жестокое горнило непонимания и выстоял потому только, что я шел, зная, чего хотел… И единственным советом… в этом прекрасном, но тяжелом пути к самому себе были Вера, Надежда и Любовь».

Однажды после его приглашения на спектакль «Царь Федор Иоаннович» я подошел к служебному входу Малого Театра, куда он вынес мне контрамарку. Когда он передавал билет, откуда-то сбоку подошла девушка, миловидная, молоденькая, по неуловимым признакам явно провинциалка, вся трепещущая от волнения – и безмолвно протянула Смоктуновскому три алые розочки. Она была небольшого роста, Иннокентий Михайлович буквально навис над нею, когда, принимая от нее двумя руками протянутые цветы, говорил вздрагивающим от волнения голосом:

– Милая! Хорошая! Ну, зачем вы это делаете! Ведь я вижу вас не впервой, приметил давно! Цветы нынче такие дорогие! Зачем тратитесь, милая…

Было в его голосе столько искреннего чувства, столько сердца, такое понимание безнадежного устремления юной души к своей безнадежной любви и мечте, что мне, постороннему, стало не по себе…

Но были люди и другого порядка, ярые ненавистники Смоктуновского. Один из них, некто Г-в, мой однокорытник по Литинституту, просто сотрясался в мелкой дрожи от ненависти, когда при нем речь заходила о Смоктуновском. А парень он был весьма толстый, рыхлый, с пузиком и вторым подбородком, и всё это довольно неприглядно дрыгалось из стороны в сторону, когда он, не сдержав сердца, вскакивал с места и начинал изображать какую-то несуществующую походку ненавистного артиста, подсаживаясь то на одну ногу, то на другую, приговаривая при этом:

– Христосик… Христосик…

Не знаю, чем не угодил бедняге Г-ву мой крёстный, но ненависть Г-ва к артисту была велика, и она смахивала на желание свести с Гением какие-то личные счёты. Хотя какие личные счёты могут быть между карликом и титаном? Между рабом и Царем?

Мой Добрый Царь. Так я стал называть его после спектакля в Малом театре, когда мне удалось наконец-то посмотреть «Царя Федора Иоанновича».

Голос, четкая дикция, неразмеренные, торопливо догоняющие друг друга, но всегда внятные периоды речи, фигура и осанка – все это было мне известно, дорого, я уже давно знал актера и человека Смоктуновского. Но вот появился на сцене Царь в длинном плаще, в ботфортах. И я совершенно забыл о том, что еще накануне днем вместе с этим человеком гулял по березовому лесу, и с нами были наши девочки-дочурки…

Царь хромал, его ушибла лошадь. Опираясь на жену-царицу, он шутил, разговаривал с Борисом Годуновым, потом ушел обедать… Ушел, но осталось после него впечатление, – по тому, как он опирался, тяжело наваливаясь, на царицу, как расслабленно двигался, – что Царь слаб духом и плотью, возможно, чем-то болен. И тайный телесный недуг будет неумолимо вершить свое дело, и вполне разумная жестокость, затаившаяся вокруг него, погубит доброго Царя.

Ощущение надвигающейся беды, трагическое подсознание пробудились во мне, глухая тревога не отпускала сердце. В антракте я пошел курить, нечаянно взглянул в зеркало – и на фоне дымной полумглы курительной увидел свое несчастное лицо. Я поправил галстук и скорее пошел в зал, чтобы дальше мучиться в тревоге, и в этой тревоге за человека ощутить самое сокровенное своей собственной души.

Финал пьесы как финал любой судьбы. Человек рухнул у нас на глазах, его подрубили. С ним вместе пала на землю и была растоптана прекрасная, но беззащитная доброта. Однако сама погибель, отчаянное и беспомощное поражение его породило из огня и пепла катарсиса чудную силу в наших душах. Мы постигаем свою сущность божественных творений благодаря наличию в душе этой силы – доброты.

Мы, его современники, в течение многих лет могли наблюдать, как зарождалась и утверждалась его династия. Мы, имя которому легион, слышали, видели этих всегда странноватых, разноликих, но с яркими фамильными чертами представителей династии. Вот имена, вернее, гражданские псевдонимы некоторых из них: Илья Куликов, Лев Мышкин, Гамлет, Деточкин, Чайковский, чеховский Иванов… Необычный царствующий дом безграничного, в сущности, государства, граждане которого именуются зрителями.

Всякая ветвь человеческая, лелеемая в первозданной чистоте, обладает своими собственными качествами, родимыми пятнами, своеобразием стати или причудами души. Потомкам нашего Царя также были свойственны неповторимые признаки рода: своевольная пластика движений, чуждая театральной позы, и голос, говор то замедленный, затухающий, то взволнованно скоропалительный, и особая физиономия чувства, выраженная игрою лица и, главное, безмолвным языком поразительных мечущихся глаз.

Я ставлю царя Федора Иоанновича во главе династии не по хронологии и не по ранжиру творческого уровня созданных артистом художественных образов на сцене и на киноэкране. Я отношу Царя к корню генеалогического древа всей Смоктуниады потому, что в этом его образе явлены самые яркие признаки рода. Основой их является доброта человеческая.

«Моего Гамлета во многих рецензиях называют добрым Гамлетом (разр. Смоктуновского), – пишет он сам, – это, мне кажется, справедливо…. Именно в этой-то доброте многие видели новое, современное прочтение».

Такими были не только Гамлет, но и князь Мышкин, и Деточкин, и Чайковский – добрые, страдающие в этом мире через свою доброту, но вдруг приходящие в ярость… и опадающие, никнущие в печали и философской отрешенности.

Но царь Федор в исполнении Смоктуновского открывает нечто большее, чем каноническая христианская кротость. В этом образе предстает человек, в котором содержится космическое, вселенское начало доброты. То начало, что проявилось в человеке и через человека как знак его Божественного происхождения. Это обнаружилось в людях гораздо раньше христианства – раньше всяких религий, установленных нравственных гуманистических норм и законов. Великий актер и великий человек – Иннокентий Смоктуновский своим творчеством показал, что доброта была заложена в человеке – она была запрограммирована Творцом как фундаментальная основа нашей духовной эволюции.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.