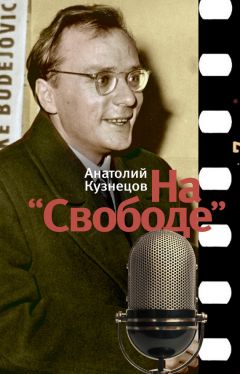

Текст книги "На «Свободе»"

Автор книги: Анатолий Кузнецов

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Серпастый, молоткастый

Верить ли Маяковскому, когда он описывает, какое впечатление производил за границей его советский «серпастый, молоткастый» паспорт:

Я

достаю

из широких штанин

дубликатом

бесценного груза.

Читайте,

завидуйте,

я —

гражданин

Советского Союза.

Он принадлежал буквально к считаным единицам, выезжавшим из извоевавшейся, изголодавшейся, потрясаемой террором ЧК страны, и для таможенных чиновников серпастый, молоткастый, кровавого цвета паспорт был, безусловно, настораживающей редкостью. Такой настораживающей редкостью сегодня для советских таможенников является, я полагаю, паспорт китайский. Если человек из маоцзэдуновского Китая въезжает в Советский Союз, к тому же не дипломат, к тому же один, то?.. Знак вопроса.

Я могу хорошо себе представить сегодняшнего молодого китайского поэта из хунвейбинов, который по возвращении написал стихи о китайском паспорте: как ошалело брали его в руки насмерть перепуганные «советские ревизионисты», как змею, как бомбу, с концовкой вполне по Маяковскому: «Читайте, завидуйте, я гражданин Китайской Республики Мао Цзэдуна».

Советский внутренний паспорт – темного землистого цвета, с отпечатанным черной краской гербом, и поскольку абсолютное большинство населения за границу не выезжает ни разу в течение всей жизни, а стихи о советском паспорте все изучают в школе, то описанная Маяковским красочная книжка представляется чем-то вроде художественного образа, существовавшего в прошлом, давно, как залпы «Авроры», если они вообще были. Так, по крайней мере, представлялось мне, пока где-то к годам тридцати своим я не получил в дрогнувшие руки это полуреальное чудо, оказавшееся, к моему потрясению, и красным, и серпастым, и молоткастым!

Ах, как же он сделан, советский заграничный паспорт! Землистый внутренний паспорт выглядит перед ним как задрипанный профсоюзный билет. Нежно-салатные бесчисленные страницы для виз, с водяными знаками, как банковские денежные знаки. Большая твоя прямо художественная фотография, которую, когда я сказал, для чего она мне нужна, охотнорядский фотограф делал как ювелир, и сдавать-то этих фотографий для заграничного паспорта надо было ни больше ни меньше – двенадцать штук. Оказалась приклеенной одна. Где одиннадцать остальных – значит, понимай. Драгоценность выдается за несколько часов до отъезда и тотчас по возвращении подлежит сдаче, погружаясь в таинственные секретные сейфы. Получаешь обратно унылый, как наша жизнь, внутренний паспорт – и конец сказке. Причастился – будя.

Лично я не замечал в глазах заграничных чиновников, бравших мой паспорт, ни ужаса, ни озабоченности, а скорее какую-то смесь сожаления, досады, может – холодноватого сочувствия. В гостиницах его брали официально-неприязненно: бедность советских, поселяемых в самых дешевых каморках, известна. В бухгалтериях издательств стран народной демократии, где я получал гонорары за переводы моих книг, листали паспорт и отслюнивали купюры с той же подхалимской внутренней ненавистью, как и в советском Управлении по охране авторских прав отсчитывают Софронову сто тысяч по-спектакльных, сами имея 90 руб. месячного оклада.

Повсюду за границей советский человек узнается без паспорта – по провинциальному виду, как колхозник в Эрмитаже, по ошалелому выражению лица – и постоянному подозрительному ожиданию провокаций. «Кто это такие? Ах, это русские? А-а!» Все понятно. Серпастые. Молоткастые.

Но настоящую горечь, боль и стыд я, как русский серпастый, испытал в Будапеште. О, этого я не забуду. После 1956 года, за исключением официальных лиц, венгерский народ русских игнорирует. Вы ходите как бестелесная тень, сквозь вас смотрят, вас не слышат, вы не существуете.

Вечером мы с коллегой запутались и принялись спрашивать дорогу. Люди проходили так, словно бы и не к ним обращались. Коллега, к счастью, знал немецкий и всюду, в магазинах, в музее, обращался по-немецки, а я рта не открывал, это помогало, к нам относились нормально. «Скажите, пожалуйста, где улица Ленина?» – спросил он и теперь по-немецки. Венгр окинул нас взглядом и раздельно ответил по-русски: «Нэ панимаю». Безнадежно мы прошли несколько шагов и прочли на углу табличку: «Улица Ленина».

Когда я осторожно стал интересоваться следами пуль на зданиях и где похоронены убитые 1956 года, за официальной вежливостью чиновников проглянуло что-то человеческое. Неделю я просил одного венгра назвать мне хотя бы кладбище. Он поверил в мою искренность и согласился туда провести. Словно прорвало плотину: стал совершенно другой человек. Рассказал мне о восстании такие вещи, о которых я понятия не имел. Что Будапешт в 1956 году был разрушен больше, чем в войну. Что советские танки шли по телам не останавливаясь: дети ли, женщины. Что если из дома раздавался выстрел, артобстрелом прямой наводкой уничтожался этот дом, соседний с ним слева и соседний с ним справа. На кладбище, он сказал, будем ходить молча. Ни одного русского слова, иначе женщины могут растерзать.

И мы пришли на огромное кладбище, ровные ряды могил, и на всех до единой памятники, на всех до единой цветы, и часто – фотографии юных интеллигентных лиц и надписи: «Такой-то, 18 лет, студент консерватории. Пал за Отчизну такого-то числа 1956 года»; «Такая-то, 20 лет, детский врач. Пала за Отчизну…» Горели свечи, и множество женщин действительно сидели у могил, подсаживали цветы, поливали деревца… Молча мы обошли кладбище, за воротами мой спутник сказал, что это лишь часть, что власти пытаются освободить кладбища от таких могил, массово вырывают и перевозят за город. «Как позволяют это „Пал за Отчизну“?» – спросил я. Это был целый бунт. Категорически запрещено, и тем не менее на всех до единой могилах люди вырезали эти слова. И власти замолчали.

Я побывал и на центральном кладбище «Керепеши темето», где похоронены Бела Кун и другие коммунисты. Помпезные безвкусные памятники, неухоженные, среди сора, который никто не подметал. Неподалеку демонтировали памятники «Пал за Отчизну» и разрывали могилы, перенося останки жертв за черту города.

Советских военнослужащих в Будапеште не видно. Если им нужно по служебным делам – одеваются в штатское. Мощные военные силы стоят кольцом вокруг Будапешта, всегда в боевой готовности, но в казармах, невидимые, почти не выходя в увольнительные, чтобы не мозолить глаза. Но когда мы потом ехали по стране, я увидел на горизонте много столбов дыма, и, когда приблизились, оказалось, что это не дым, а пыль, поднятая гусеницами танков. Видимо, маневры, – и они шли прямо по полям, посадкам, картошке, оставляя развороченные трассы. Наши краснозвездные, серпастые, молоткастые танки, топчущие поля чужой страны. Я сказал: «Прости меня. Я русский, но это не я, это не мои танки». – «Народ не делает разницы, – сказал он. – Русские – значит, оккупанты».

Я сам жил под оккупантами в Киеве, знаю, что это такое, и знаю, что для нас не было разницы между «немец» и «оккупант». Я бывал в Риге и Таллине, где чувствовал себя представителем оккупантов, и миловидные эстонские девушки-продавщицы не отвечали в магазине на мои вопросы, смотрели сквозь меня, а жители «не знали», где улица Ленина, улица Советская, улица Коминтерна…

Единственное место, где я чувствовал себя хорошо, – это была Чехословакия. Я побывал там дважды и второй раз жил долго, продлевая сколько можно срок, влюбленный в Прагу и пражан. Это было накануне событий 1968 года. Единственно в Чехословакии меня, русского, встречали улыбками, открывали двери домов и души, просили расписаться на стенке, на память. Пресса писала сногсшибательно смелые и умные статьи, в кино шли прекрасные, полные правды жизни фильмы. Из театров, экспериментирующих на все лады, я не вылезал и бродил по Вацлавской площади до четырех часов утра. Друзьям-чехам я говорил: «Это у вас временно. Это кончится, и скоро». Они смеялись.

Своим предсказанием этим гордиться мне нечего. Я был советский человек, рожденный и выросший в СССР (а в таком случае много ума не нужно, чтобы знать, чем кончаются проявления вольного духа). Услышав, что советские танки вошли в Чехословакию, я увидел моментально столбы пыли на горизонте, и картошку, летящую с траков танков на полях Венгрии, и свечи на могилах «Пал за Отчизну». Знаю, что сегодня ходил бы по Праге как оккупант, сквозь меня смотрели бы как сквозь пустое место и на вопрос, где Вацлавске наместе, заданный хоть по-французски, оглядев меня, ответили бы: «Нэ панимаю».

В блаженную Болгарию русские «братушки» едут отдыхать не по заграничным паспортам, а по туристским каким-то гибридам и питают иллюзии, что это единственная страна, где их еще любят, до сих пор помня Шипку. Я жил в Болгарии три месяца. Я видел, с какими прищуренными глазами болгары наблюдают нашествие жадных советских туристов на магазины, как эти массы, подобно саранче, приезжают отъедаться, упиваться, роскошествовать по льготным для СССР, но отнюдь не для Болгарии тарифам. На Золотых Песках ночью я однажды брел один среди отелей, в одних из которых было нормально – значит, здесь иностранцы с Запада, а в других внизу, в ресторанах, орали, визжали за длинными столами «организованные группы» советского провинциального парт– и профактива с бочкообразными женами, на которых платье спереди висит на шесть пальцев выше, чем сзади. «Пусть всегда будет мама!» – орали, упившись. Потом вскочили на стол и принялись гарцевать «барыню». У себя дома этого не позволено, чтоб «барыню» на столах, а в оккупированной стране можно. Я смотрел с улицы сквозь стекла на это, и, честное слово, хотелось провалиться.

Смуглый болгарин быстро вошел в ресторан, не знаю, может, он был служащий его. С ненавистью ткнул пальцем в топчущихся на столе: «Сойди!» – «Ну чаво, чаво?» – «Сойди!» Нехотя, злясь, они слезли с затоптанной скатерти.

«Это не я, – говорил я себе слишком часто. – Я русский, но это не я, и это не русские. Это серпастые, молоткастые». В войну весь мир изумлено спрашивал: «Как могло случиться, что народ, давший миру Гёте, Шиллера, стал угрозой цивилизации?» Неужели всерьез разгорается борьба за сомнительную честь, какой изумленный вопрос правильнее сейчас: «Как могло случиться, что страна, давшая миру Достоевского, Толстого…» – или: «Как могло случиться, что страна с тысячелетней культурой, давшая миру Конфуция…» – и так далее?

И раньше, а сегодня уж и подавно, вернее было бы написать в стихах о советском паспорте: «Смотрите и не завидуйте…» Так – будет соответствовать действительности, до которой мы дожились.

24 февраля 1973 г.

Страх

На днях один мой знакомый в Лондоне рассказал, что к нему обратился молодой актер с просьбой, довольно неожиданной. Этому молодому актеру досталась роль в пьесе из советской жизни – роль простого, обыкновенного человека, придавленного страхом. Он не может войти в образ и просит консультацию.

Нет, он понимает, конечно, страх такого типа, как во время стихийного бедствия, землетрясения, например; страх человека под дулом револьвера, который направил на него бандит в темном переулке; страх преступника-убийцы или ограбившего банк, который прячется, зная, что за ним охотится полиция.

С одной стороны, страх перед опасными несчастными случайностями в жизни; с другой стороны, страх перед поимкой и наказанием за явное совершенное преступление.

Но он не может понять и прочувствовать то, по-видимому, чисто восточное состояние, когда человек, не убив, не украв и так далее, тем не менее не может позволить себе быть естественным, должен всю жизнь очень обдуманно, осторожно высказываться, скован вечно, хронически, до гроба – и бледнеет от страха уже при одной мысли, что в любой момент, в любую секунду жизни он не гарантирован от того, что «придут», «будут проверять», «чистить», «обыскивать», засекут, что он сболтнул лишнее, заподозрят его в непозволительных убеждениях и мыслях. Вот этот страх.

«То есть я умом как-то это осмысливаю, – говорил молодой актер. – Но сам этого никогда не чувствовал, я как-то с детства рос, учился, жил не боясь и не могу вообразить, наверное, как живущий на экваторе не может вообразить, как это: замерзнуть от мороза. То есть он может заглянуть в холодильник, подержать в руках кусок льда, и все же это не то. Я не боялся в жизни, как вы, меня не арестовывали, не сидел в лагере… Просто отчаяние берет, до чего благополучная, бедная опытом жизнь».

Слушая эту историю, я ощутил какую-то горечь или безнадежное чувство зависти. Имея по самые уши этого самого «опыта», о котором он тоскует, я бы охотно отдал его именно за самую «бедную», благополучную, рядовую жизнь без страха. Как пораженный на всю жизнь полиомиелитом, не задумываясь, променял бы свои костыли и весь свой опыт калеки на возможность быть просто здоровым.

Именно такими глазами калеки от рождения я смотрю на живых, естественных детей и молодежь в Англии – какие они свободные, раскованные, не пуганые – и думаю: «Везет некоторым!» А они, конечно, недовольны, имеют претензии к жизни, недостаточно осыпавшей их испытаниями.

Это у Гоголя Собакевич сокрушается, что имеет железное здоровье: ни разу в жизни не болел, ни малейшей простуды хотя бы. А Чичиков думает: эк его, нашел на что жаловаться…

Да, попробуй такому никогда не болевшему объяснить, что такое болезнь. Ты, пролежавший всю жизнь в больнице. Да, если хотите, все наше общество в СССР больно. Страхом. Да так, что уже и забывается и не представляется: как же иначе можно, и вообще бывает ли? Именно поэтому молодые советские актеры, играя дерзких персонажей в пьесе западного автора, изображают их как нарушителей-вольнодумцев, которых вот-вот арестуют. Это очень смешно. Вольнодумцем на Западе вольно быть. Каждому. Если хочет, пусть себе вольнодумствует, а мы послушаем: кто знает, может, и дельное что-то скажет, – но это же естественно, безобидно, нормально и банально. Никому в голову не приходит, что это страшно.

В первые времена моей жизни вне Советского Союза я ловил себя на мысли: «Боже, что это я говорю, разве можно такое вслух говорить?!» И тут же потрясенно вспоминал: «Можно. Можно все».

Как изголодавшийся, я накинулся на эту дивную, невероятную возможность, так сказать, пировал, объедался, пробовал на все лады – ничего, кроме перспективы, что за тобой установится репутация невыносимо говорливого, да и только. Я бы, не боясь, сравнил это с бегом на длинную дистанцию после сорокалетнего лежания в постели с парализованными ногами.

Все без исключения люди, оставившие СССР, с которыми я говорил на эту тему, подтверждают, что с ними было то же самое: они, так сказать, поначалу слишком много, в кавычках, «бегали», «прыгали», удивляясь, что это возможно, что это получается, – и тогда, спрашивается, зачем и как же это было можно жить до сих пор прикованным, так сказать, к «постели».

Я чувствую, что должен подкрепить это примерами, потому что, помню, вольнодумные герои западных пьес казались мне ужасно смелыми, значит, и я сам все-таки не понимал, что значит полная естественность и свобода самовыражения. Ну вот сегодня я напишу плакат: «Премьера Великобритании Хита надо утопить в Темзе, парламент разогнать, министров судить. Да здравствует коммунизм! Да здравствует анархия! Да здравствует рабовладельческий строй! Ввести в Англию пять миллионов хунвейбинов!» – ну я не знаю, все, что угодно. Пойду по улицам, пойду и буду две недели стоять у входа в парламент и говорить в пользу своих тезисов непрерывно. Возможно, в конце концов меня уже будут показывать туристам находчивые гиды как достопримечательность: «А тут стоит человек, который считает, что Хита нужно утопить в Темзе. Послушаем, у него очень любопытные аргументы».

Англичане любят серьезную классическую музыку. Перед началом концерта с Бетховеном или Чайковским в программе билет достать невозможно. Тем не менее время от времени устраиваются разные концерты, как мы бы в СССР сказали, экспериментальные, и множество слушателей подходят к ним именно с принципом: «Послушаем этого автора концерта для мотоцикла с оркестром консервных банок, возможно, у него какие-то любопытные аргументы». На днях такой концерт передавался по телевизору, и надо сказать, в самом деле любопытно. По телевизору устраивается интервью с коммунистом на тему, почему он считает, что в Англии должен быть коммунизм. Устраиваются открытые дискуссии на любую тему, где каждый говорит, что ему в голову взбредет, бывает спор, крик, бывает хохот. Еще я видел как-то интервью с гомосексуалистом и лесбиянкой, на полном серьезе, они очень спокойно, без страха, конечно, с достоинством высказывали перед всеми телезрителями страны свои любопытные аргументы. И так далее, без границ. Неинтересно – переключите телевизор на другой канал. Ничего не случится, мир не рушится, земля вертится, никто премьер-министра в Темзе не топит, кто хочет быть коммунистом – тот им является, а кто хочет быть гомосексуалистом – тоже. «Каждый развлекается по-своему», – сказал черт, садясь на сковороду голой задницей. Или более прозаически, известный принцип: «Живи сам, как считаешь нужным, и дай такое же право другим».

Нет, в 1917 году некая группа в России сказала: «Живите все так, как мы считаем нужным. А несогласных – уничтожим». И этот странный, на мой взгляд, дикий принцип, неумный принцип повлек за собой неисчислимые, ненужные беды, жертвы, кровь, садизм – вот что самое худое. Я говорю о самом принципе: «Живи только так». Как? – это уже следующее. Возможно, что это красиво, лихо выглядит. Но ведь мы же люди, такие разные. Один любит маршировать в компании – другой отшельник-индивидуалист. Мне говорят: «Электрифицируем весь твой быт», – а по мне, ну ее к лешему, эту электрификацию, а вдруг я люблю жить в лесной или горной жизни со свечкой и сверчком? Нет, не имеешь права. Не понимаешь, что счастье – есть наша власть плюс электрификация всей страны и всех, – в расход тебя, к стенке. Так, пойдя по дорогам, полным благих намерений, общество, конечно, пришло в ад насилия.

Террор революции, террор после революции, террор коллективизации, террор лет тридцатых, террор лет военных и послевоенных – жизнь поколений и поколений в непрерывном страхе. При достаточно долгом сроке он может превратиться во врожденный. Я думаю, что как, например, заяц, вынужденный постоянно спасаться, со страхом рождается, так, в принципе, можно выработать в течение ряда поколений инстинкт общественного страха не благоприобретенный, а уже врожденный. Думаю также, что этого не случится. Но упорные опыты продолжаются. Как сам бывший подопытным сорок лет моей жизни, могу сказать, что избавление от рефлексов страха благоприобретенных – не врожденных еще! – не приходит сразу, быстро и безболезненно. Это длинный, трудный процесс. Сохраняются остаточные явления. «Пуганая ворона и куста боится». Медленно она привыкает не бояться куста, но стоит случайно хрустнуть ветке – и страх на месте. Всегда ложный, странный и непонятный для глядящих со стороны ворон непуганых.

Я уже сказал, что ловил себя на страхе: «Боже, что это я говорю? Как меня сейчас не сцапают?» Около года у меня проходил страх проживания без прописки. То есть пока я думал и понимал, что живу теперь в обществе, где самого понятия прописки не существует, все было вроде нормально, но я не мог понять, что меня подспудно беспокоит. Оказывается: что именно живу вот просто так, без штампа о прописке.

По сегодняшний день еще не могу безразлично пройти мимо полисмена. Это нужно, во-первых, знать, что такое британский полисмен – это верх симпатичности, корректности, помощи, авторитета, и, кстати, они не вооружены. Ничем. В Англии детей не пугают полицией. Но я, с детства милицией пуганный, вечно подлежавший, ни с того ни с сего, «проверке документов», столько раз хватавшийся и отпускавшийся опять-таки ни с того ни с сего, для проверки, – я сегодня прохожу мимо английского бобби, внутренне дрогнув, приняв независимый, «невиноватый» вид, и это происходит прежде, чем головой успею сообразить: с чего??? Это рефлекторно во мне происходит. С годами слабеет, но медленно. Так после войны с отчаянными бомбежками я не мог спокойно слышать грозный вой пассажирского самолета в небе. Прошло лет, пожалуй, через пятнадцать-двадцать.

«Испытание страхом, – пишет вдова Мандельштама в книге воспоминаний, – одна из самых страшных пыток, и после нее люди оправиться уже не могут». Это очень обидно, неумно, что над такой деликатной, уязвимой, тонкой организацией, как человек, кто-то находит нужным проделывать пытки. Не среди нас уже, но среди детей наших детей будут ли молодые актеры, которым окажется трудно вжиться в образ странного, подавленного хроническим страхом, скованного и вечно настороженного советского человека ХХ столетия?

17 марта 1973 г.