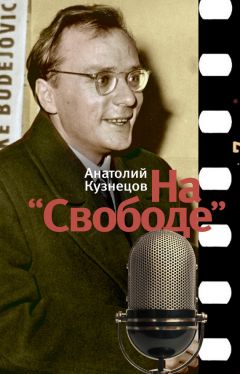

Текст книги "На «Свободе»"

Автор книги: Анатолий Кузнецов

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 9 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Эффект закрытой двери

Однажды я крутил приемник и случайно поймал необычное интервью по канадскому радио. Интервью было взято у сумасшедших в психиатрической больнице города Квебека.

На вопрос «Как вам тут живется?» один больной ответил так: «Раньше было плохо. Директор запрещал выходить за ворота, были сторожа, запоры, мы бегали через забор, нас ловили, наказывали. Потом старый директор ушел на пенсию, пришел новый, убрал стражу и открыл ворота. Так что мы теперь никуда не убегаем. Когда открыта дверь, кто же будет убегать?»

В Англии довольно часто у меня бывало ощущение, словно я просыпаюсь. Оглядываюсь на разные события в своей жизни – и как-то трудно, почти невозможно, что ли, поверить, что они были. Кажется, что некоторые вещи по размерам своей нелепости могли бы только присниться – но ведь были. Свежо предание, но верится с трудом. Хотя бы, скажем, мой побег – побег из Советского Союза.

В «туманной Англии», как ее называют, – туманной, кстати, не больше, чем Ленинград, – ясную солнечную погоду люди ценят. Лето на побережье Англии примерно такое, как на Рижском взморье, то есть если приходят жаркие солнечные дни, их надо использовать тут же, немедленно, потому что неизвестно, что дальше Бог пошлет.

И так в один из дней этим летом, встав утром, я пошел вниз взять за дверью бутылки с молоком и утренние газеты, увидел, что небо чистое, без единого облака, тут же отложил все, что было намечено, бросил в машину газеты вместе с полотенцем, термосом и бутербродами – и через час с лишним был на отличном, почти безлюдном пляже на берегу Ла-Манша, там, где в него широким устьем выходит Темза. Тишина, мир, покой, искрящееся, нагретое солнцем море. Неподвижный автомобиль, раскаляющийся на солнце, стоит в траве, уставясь фарами вдаль на горизонт, за которым где-то там – Франция. Для полноты идиллии не хватало разве лишь белеющего паруса одинокого. Лениво я потянулся к брошенным в песок газетам, машинально посмотрел на дату – и тут увидел, что именно в этот день, ровно четыре года назад, я прилетел самолетом из Москвы в Лондон.

В такой хороший день, на этом вольном берегу, при той нормальной человеческой жизни, к которой я уже привык, мне показалось особенно невероятным, не укладывающимся в сознании, что хотя бы и вот эта простейшая из простейших вещей – скажем, взять и в любой момент поехать позагорать на берегу Ла-Манша – была мне абсолютно недоступна всего лишь несколько лет назад. Что я, лично, почти сорок лет жил на земле, по границам огороженной колючей проволокой и строжайше охраняемой, дабы никто не мог шагу ступить дальше ее так называемых «священных рубежей», – но я бы их назвал постыдными.

Неужто не в глупом сне, не в какой-то нелепой беллетристической выдумке мне, чтобы пересечь эти священно-позорные рубежи, понадобилось долго, трудно готовиться, филигранной игрой усыплять подозрительность сторожей, рисковать при срыве загреметь в концлагерь, но главное – принести в жертву возможность вернуться обратно, – словом, побег трудный и сложный, побег по всем правилам, побег через ужасные препятствия, поистине маниакально нагроможденные на пустом месте.

До XX века человеку запрещалось покидать строго установленные границы его местонахождения, насколько я понимаю, в трех случаях: если он был раб, или крепостной, или заключенный преступник. После победы Октябрьской революции в России родилась четвертая, на мой взгляд сногсшибательная, форма: человеку запрещено покидать такие-то рубежи только потому, что он внутри этих рубежей родился.

Наиболее законченную, кристальную форму идея обрела при Сталине: человека, убежавшего из страны, даже за границей часто настигала и убивала сталинская тайная агентура; если в СССР оставалась семья беглеца, она немедленно расстреливалась без суда. Выразительная иллюстрация ко всем красивым словам марксистско-ленинского учения о царстве свободы для всех.

Обуреваемый нездоровой завистью, Гитлер в свое время перенимал сталинские методы для своего «тысячелетнего» царства, в котором – я сам тому в юности был свидетелем – о свободе, раскрепощенном духе и гуманизме очень много, красиво говорилось. Более подробно у меня об этом есть в романе-документе «Бабий Яр». В нем многие места в равной степени касаются «благодеяний» коммунистических, как и «благодеяний» гитлеровско-фашистских. Например, я писал о мальчишеских своих переживаниях в полном запретов, разгороженном и перегороженном немецко-фашистском мире. Но писал это в 60-х годах в мире советском, задыхаясь от горечи и тоски снова и именно так же. Это было одно из многих иносказаний, умышленно без точного адреса. Я прочту это место, из второй части романа:

Невыносимое ощущение духоты; молчаливый мир; багровые полосы по небу. Я почувствовал себя муравьишкой, замурованным в фундаменте. Весь мир состоял из сплошных кирпичей, один камень, никакого просвета, куда ни ткнись головой – камень, стены, тюрьма… Это же вдуматься: земля – тюрьма. Кругом запреты, все нормировано от сих до сих, все забетонировано и перегорожено, ходи только так, живи только так, думай только так, говори только так. Как это, зачем это, кому надо, чтоб я рождался и ползал в этом мире, как в тюрьме? Настроили заграждений не только для муравьишек – для самих себя! И называют это жизнью?

Я знаю, что после моего побега КГБ допрашивал моих близких, друзей, коллег, начальников, поручителей и так далее, и так далее: мол, как это так, что задумал сбежать и никто не знал, да зачем задумал бежать, да почему бежал?

А вы прочтите это место, у вас там в моем пухлом «деле» должны быть непременно экземпляры «Бабьего Яра», из библиотек изъятого, но для внутреннего пользования оставленного. И отчеркните это место карандашом. Задолго до побега я более чем в трех миллионах экземпляров своей книги объяснил причину, может, даже больше для самого себя, чем для кого иного. Именно в процессе работы над «Бабьим Яром» меня окончательно задушила тоска подневольной, закрепощенной человеко-единицы, заживо погребенной среди ваших нелепых запретов, стен, директив, кар вперемешку с принудительными юродскими ритуалами.

Перед тем как выпустить на две недели, под строгим присмотром, в Англию, в убедительную командировку для сбора материалов о втором съезде РСДРП, меня вызвали в ЦК КПСС, где замначотдела культуры Мелентьев устроил форменный допрос относительно моего рассказа «Артист миманса». А ведь правильно чуял товарищ Мелентьев, только не ту улику взял в руки. Возьми он «Бабий Яр» и прочти некоторые места с особенно повышенной бдительностью, он бы понял, что советского человека, дошедшего до такой степени тоски, нельзя выпустить за границу не то что на две недели, но и на две минуты.

Недавно мне попался на глаза афоризм: «Тяжелая судьба – навсегда оставить родной край, но еще тяжелее – вообще не иметь возможности оставить его».

Надо же, чтобы среди множества ненужных, неразумных тяжестей и сложностей правители обрушили на жизни людей в так называемых социалистических странах еще и эту тяжесть. Со стороны эти страны с Советским Союзом во главе выглядят какими-то анахроническими средневековыми крепостями, ощетинившимися пиками, с наглухо забаррикадированными крепостными воротами, самоосадившимися, взвинтившимися от постоянного напряжения, и душатся один на другом людишки за стенами, а не позволено носа высунуть, кто же в дыру выскочил – ату его, ату, собаками травить. Сколько одних сторожевых собак содержится в СССР и сколько они съедают мяса? И это не против американских империалистов, израильских агрессоров или захватчиков с Марса. Они натренированы против своих людишек.

Знаете, в конце концов, просто по-людски – это оскорбительно. Да, беря изолированно уже хотя бы только один-единственный запрет свободного передвижения, я нахожу жизнь при нем неприемлемой, а сам запрет в высшей степени оскорбительным для человеческого достоинства. Да, рабы древних времен, да, крепостные Средневековья, заключенные преступники всех времен характеризуются ограничением свободы передвижения, но даже не буйных, по-видимому, больных новый директор Квебекского сумасшедшего дома не счел нужным мучить и возбуждать видом наглухо запертых ворот.

В Советском Союзе до тех пор, пока не будут открыты ворота, нужно срочно изъять книги, например, Горького, что ли, где написано, что «Человек – это звучит гордо». Эти слова должны быть государственной тайной, их нельзя сообщать населению. Потому что заключенный человек – это не гордо.

Я не могу представить себе, что бы произошло в Англии, если бы здесь ввели систему прописки, по всем берегам протянули колючую проволоку, вспахали пляжи, поставили прожектора, радары, миллионы военнослужащих и собак с целью не позволять жителям свободно жить внутри или свободно ездить за границы. Англичане бы решили, что это уже конец света. Осадное положение, холера, война миров по Уэллсу – ну тогда еще понятно. Но чтобы в мирное время, ни с того ни с сего… Это мы, в СССР, не ошеломлены, не потрясены до глубины души лишь потому, что и рождаемся, и вырастаем, и старимся, и умираем за проволокой. А как же иначе? Разве бывает иначе?..

Вот именно что бывает – самое смешное, что на земле, в большом Божьем мире, вне СССР – ничего не происходит. Государства не рассыпаются; иностранных шпионов проникает столько, сколько и положено; патриотизм не меньше, а больше; за границу ездят не много; а больше всего меня, помню, поражало, что множество англичан предпочитают проводить отпуск в Шотландии, совсем не стремясь куда-то ехать далеко, или… язык не поворачивается сказать такую нелепость: бежать из родной страны. Потому что «когда открыта дверь, кто же будет убегать?».

29 сентября 1973 г.

Свобода говорить

Я хорошо помню – и, пожалуй, это никогда не забудется, – как, после того как я оставил СССР, в первое время жизни в Англии довольно часто меня останавливала мысль: «Что я говорю? Разве можно такое вслух говорить?» Рефлекторная, самозащитная, типичная мысль советского человека.

Затем, в следующую секунду, – несколько изумленное осознание: но ведь ты уже не там; теперь можно говорить слух, все… Неужели все? Да, если имеешь такое желание. Это долго не хотело укладываться в голове.

В течение почти всего первого года моей жизни в Лондоне знакомые и незнакомые собеседники, бывшие когда-то советскими людьми, но давно живущие на Западе, словно сговорившись, вдруг посреди беседы задавали вопрос: «А вы не испытываете сейчас страх: „Что это я говорю?“ Видимо, в моей тогдашней манере говорить, может, вплоть до самого звука голоса, было что-то, выдававшее новичка, который и испуган, и наслаждается возможностью говорить все – но говорит так, словно всякий раз бросается в холодную воду. Получив ответ, что да, испытываю этот инстинктивный страх, очень довольные они, сообщали: „Мы все это испытали. Все без исключения. Это пройдет“».

Прошло. Осталось неприятное воспоминание. Осталось недоумение: почему на таких-то и таких-то территориях земной поверхности человек рождается, проживает жизнь и умирает, так никогда и не узнав полной и естественной возможности поговорить – такой же, собственно, элементарной, как есть, пить, ходить, дышать, что ли?

Во время войны существовал приказ о светомаскировке, вызванной необходимостью затруднить ориентировку бомбардировочной авиации противника. И советская и немецкая стороны за нарушение светомаскировки карали чрезвычайно жестоко, вплоть до расстрела. Нужно было плотно занавешивать все окна, без малейшей щели. Никаких уличных фонарей, конечно. На фарах автомобилей – плотные покрышки с узкими прорезями-щелочками, сквозь которые слабо подсвечивалась полоска перед радиатором. Владение карманным фонариком чуть ли не равно владению оружием. Вся земля, города и веси – все по ночам в кромешной тьме.

Пришел конец войне, и приказ о светомаскировке был официально отменен. Казалось, что мир вдруг засиял. Я, пятнадцатилетний мальчишка тогда, по вечерам выдумывал какие-нибудь предлоги, чтобы лишний раз выйти на улицы, ходить при свете, наслаждаясь, смотреть с холмов на сияющий огнями мир. На сегодняшние мерки: какое уж там сияние! Разруха, электростанции взорваны, ток лишь для заводов и транспорта, лампочки вполнакала, редкие уцелевшие уличные фонари, а в окнах домов керосиновые лампы, да коптилки, коптилки. Но каким это казалось сиянием!.. Первое время было непривычно, даже страшно зажигать коптилку при открытом окне. Чиркаешь спичку и инстинктивно оглядываешься: окна занавешены ли? В следующую секунду – радостное сознание: можно. Такое счастливое время наконец пришло, что можно жечь свет какой хочешь, сколько хочешь, за это не арестуют, не расстреляют. Но поначалу было ощущение, словно в холодную воду бросаешься…

Примерно такое ощущение испытываешь и когда после советского бесконечного, одного лишь единственно и известного тебе от самого рождения «затемнения» свободы говорить попадаешь в «незатемненный» мир и обнаруживаешь, что здесь о таком приказе не слышали, и, значит, он для тебя отныне тоже отменен.

Мое сравнение хромает. Военная светомаскировка – логична и оправдана как временная мера, как чрезвычайная мера объявленного в исключительно опасный момент осадного положения.

Но в Советском Союзе эта чрезвычайная мера – отмена насущных, элементарных свобод – постоянна. Так, словно все существование советского государства сводится к бесконечному, перманентному осадному положению.

Пожалуй, лишь основательно посмотрев и сравнив, как естественно и нормально живет остальной мир, начинаешь понимать, что в Советском Союзе, собственно говоря, не жизнь, а какое-то постоянное чепэ.

Может, глубокие старики еще помнят, что не всегда было так, но подавляющее большинство живущих уже родилось под завывания сирен, облавы и прочие меры Чрезвычайного положения, иной жизни не знают, а зачастую иной жизни просто уже и не мыслят.

Чепэ началось с революции и Гражданской войны, продолжилось и превратилось в патологическую норму, официально объяснимую и мотивируемую доводом: враги. Враги внутренние, враги внешние. «Среди нас ходит враг», «Мы в окружении врагов». Вот и все теоретическое обоснование для непрекращающегося осадного положения в течение вот уж более чем полстолетия.

На это можно было бы элементарно возразить, что в таком случае всем без исключения народам мира тоже нужно ввести у себя осадное положение. Помилуйте, какая страна не имеет внутренней оппозиции? Какая страна не имела трудных, трагических моментов в своей истории, войн со внешними врагами? И любая, без исключения, страна мира, от самой большой до самой маленькой, могла бы себя накачивать: «Мы в кольце врагов, мы должны быть в постоянном чепэ, ввести чрезвычайные законы, отдать приказ о светомаскировке!»

Кстати, я не вижу особенной логики в том, что светомаскировка, не в переносном, а в прямом смысле, в Советском Союзе не соблюдается сейчас. Что упразднены КПП – контрольно-пропускные пункты – со шлагбаумами при въездах в города, на дорогах и поперек улиц, с поголовной проверкой документов у всех проходящих и проезжающих. Если смертельной опасностью для государства явилась бы отмена таких чрезвычайных осадных мер, как запрещение свободных выборов, собраний, демонстраций, забастовок, свободного передвижения, практически военной цезуры, военно-судорожной бдительности и разгула следяще-карательных органов и так далее; если любая критика в адрес государственного строя или его представителей расценивается как идеологическая диверсия, как провокация, сеющая смуту на руку врагу, то в условиях такого напряженного, опасного чрезвычайного положения совершенно недопустимо то, что города освещены, промышленные объекты не замаскированы, не закамуфлированы, что контрольные пункты не вылавливают шпионов, что по ночам не установлены дежурства на крышах, что города не окружены кольцами надолбов, ежей и рвов. Это же все головотяпство.

Я прежде не подозревал, до каких, оказывается, неправдоподобных размеров накачивается взвинченность в советском обществе. Вообразите себе спокойно плавающих уток на пруду, на озере, на реке. Мирная картина. Но в селе Руднево Тульской области я видел совхозный утятник, где на выбитом огороженном плацу сидели чуть ли не одна на одной 28 тысяч уток и их плохо кормили. Они кричали – так, что не слышно было человеческого голоса; давили друг друга, были в постоянном движении, клевали слабых – этот кошмарный утятник я описал, не без намека на наше общество, в романе «У себя дома». Но, видя явление, я, повторяю, не подозревал подлинной его степени. Нужна, видимо, дистанция, нужны годы.

Если мы каким-то образом вырываемся из советского общества в мир нормальный, мы производим странное впечатление: суетимся, кричим, повышенно возбудимы. Нужно долго успокаиваться, избавляться от судорожности, страхов, учиться многим элементарным человеческим вещам чуть ли не с азов. Как, например, вот этому самому: говорить себе беззаботно все, что ты на самом деле думаешь, и не вздрагивать при этом: «О Боже, что это я говорю».

Если разбирать узко-политически, с учетом исторически сложившихся обстоятельств, в общем, научно (я бы сказал, «научно» в кавычках), то патологическое отсутствие свободы говорить в Советском Союзе объясняется, конечно. И первопричинами, и факторами, и посылками, и следствиями.

Но если так подумать по большому счету: зачем, живя на свете только один-единственный раз, да еще так коротко, имея столько естественных несчастий, вроде болезней, голода, холода, всяких личных бед и смерти в конце, – мы еще вынуждены колотиться об эти искусственные стены: упаси бог не так ступить, упаси бог не так выполнить, упаси бог не то сказать?.. Нет, я этого не понимаю. И «осадного положения» в Советском Союзе не понимаю, и чрезвычайных мер во всей их простоте пещерной свирепости. Но ведь это же, в конце концов, глупо так одну-единственную жизнь переводить.

Это в одинаковой степени касается и тех, кто такие порядки завел, их поддерживает, – и тех, кто их вынужден терпеть. Это палка о двух концах. Если одни, видите ли, пожизненные заключенные, другие – пожизненные надзиратели за ними, да ведь к месту-то заключения первых привязаны и последние! Бытовые условия у них получше? Дополнительный паек, кобура на поясе и свободное субботнее посещение кино в соседнем поселке? Боже, какое счастье! И плакат через весь фасад жилдома номенклатурного руководства: «Человек создан для счастья надзирателя, как птица для полета».

Более четырех лет прошло, как я покинул Советский Союз, и мне сейчас уже нужно усилие сознания для отчета себе в том, что то, что я сейчас говорю, – по советским меркам наказуемо. Попробовал бы я так говорить, скажем, на собрании Московского союза писателей или в кружке слушателей в парке культуры имени Горького. Вы, кто сквозь глушение сейчас с трудом слушаете меня, – вы остерегаетесь, как бы кто не узнал, что вы – не говорите это, нет, – только слушаете это. Это все так странно, так нелепо. Дико.

6 октября 1973 г.

Одержимые

Карл Маркс был одержим идеей всемирного объединения пролетариата и его революции. Ленин был одержим идеей революции. Дзержинский был одержимым бойцом революции. Коммунисты – это люди, одержимые идеей коммунизма.

Русское слово «одержимый» прежде имело совершенно точное и одно-единственное значение: «бесноватый». Так оно и трактуется в старых словарях. В новых словарях это значение сохраняется, в этом можно убедиться, открыв наугад любой, но уже параллельно со значением «целиком поглощенный», «целиком захваченный», и в этом смысле слово «одержимый» стало бурно применяться как выражение высшей похвалы и восторгания различными возбужденными до истерии, фанатическими личностями.

Издающиеся в СССР биографии выдающихся революционеров пестрят этим словом: все они были одержимые. Настоящий, передовой советский человек, конечно, одержим идеей построения коммунизма, преданностью партии и ненавистью к врагам.

Враги, однако, не одержимые; они, по прежней традиции, «бесноватые». Фюрер Адольф Гитлер был конечно же «бесноватый фюрер». Сегодня мы можем прочесть о беснующихся китайцах, о беснующихся израильских сионистах. В свое время, когда так популярна была песня «Москва – Пекин» со словами «Сталин и Мао слушают нас», китайские коммунисты Мао Цзэдуна были исключительными, прекрасными, одержимыми людьми. Однако выяснилось, что они бесноватые.

Фидель Кастро, с пеной у рта произносящий многочасовые речи и фанатичным демоном свирепствующий на злосчастном острове, – кто он? Этот вопрос совершенно ясен: в зависимости от того, как он относится к Советскому Союзу. Сейчас он благородно одержимый, но если бы он оказался прокитайским или каким-нибудь иным ревизионистом, всплыла бы истина, что это бесноватый психопат и тиран.

Бесноватые-то, в общем, несчастные люди. Их надо лечить, осторожно изолировать и помещать в спокойную обстановку, чтобы помочь очнуться, прийти в себя.

К несчастью, граница между простой увлеченностью, энергичным функционированием от обилия здоровья и молодых сил и больной бесноватой одержимостью – граница эта очень слабо выражена, и разница замечается обычно слишком поздно, когда прежний симпатично увлеченный, а теперь уже фанатично беснующийся субъект успевает заразить большее или меньшее число окружающих, которые по законам возникновения коллективной истерии начинают бесноваться вместе с ним. Превысив критическое число, эти одержимые являются основным и активным взрывчатым материалом в революциях, войнах и других общественных катаклизмах, которыми пестрит человеческая история.

Я вполне серьезно думаю, что таким психическим явлениям, как фанатизм и коллективная истерия, наука до сих пор уделяет непростительно мало внимания. Между тем эти явления приобретают (и в последнее время, кажется, все чаще) настолько грозные эпидемические размеры, что порой начинает казаться поставленным под угрозу само существование человечества на Земле.

Одни фанатики беснуются или, если хотите, одержимы идеей нивелировки всех в каком-то муравейнике, всемирной казарме, где пайки у всех равны, правда, с маленькой оговоркой: для того чтобы наступило такое голубое царство равенства, братства и свободы, нужно сперва вырезать ту четверть, треть или половину человечества, которая идти в него почему-то не согласна.

Является вдруг другой фанатик и заявляет, что нет, все не так – в царстве счастья достойны жить те, кто родился членом только одной избранной нации или расы, а вырезать надо всех остальных.

Сперва такие вещи скребут бешено скачущим пером на бумаге, потом провозглашают «вдохновенно» молотящими, брызгающими слюной языками с трибун. Дальше – действия, конечно.

Кто сегодня отправит всемирную панихиду по диким, бессмысленным жертвам XX века, по какой-то энной части миллиарда человек, убитых не эпидемиями, не несчастными случаями, не раком, а исключительно и единственно в прядке попыток осуществить теоретические буйные фантазии одержимых личностей?

Панихида не может быть отправлена хотя бы уже и по той причине, что счет не закончен, что он, собственно говоря, может быть, только начат. Только недостаток сил или неуверенность в своих силах сегодняшних «одержимых» сдерживает их, но надолго ли? Это же не в фарсе и не в анекдоте властитель страны с тремя четвертями миллиарда населения уверенно заявляет, что он не остановился бы перед уничтожением хотя бы и двух третей человечества, чтобы оставшаяся треть уж организовалась в соответствии с идеями, которыми он одержим. Другие думают то же, но не выбалтывают. Ах, не хватает абсолютного, похлеще водородных бомб, совсем уж неотразимого оружия, чтобы кому-нибудь только одному бы в руки. Того чуда, на которое Гитлер рассчитывал и ждал, сопротивляясь до последнего.

Однако разве на создании водородной бомбы закончился триумфальный прогресс науки?

Мне кажется, что благополучие на Земле, если даже не вообще само продолжение разумной цивилизации, зависит от того, насколько люди поймут, что «одержимым» не стоит верить и нельзя допускать, чтобы они захватывали и силу и власть. К сожалению, одержимостью продолжают восхищаться, а в странах, где одержимые взяли власть, там она просто культивируется. Одержимый в одном духе со своим бесноватым фюрером работник, солдат, тюремщик – это же лучший работник, лучший солдат, лучший тюремщик. Это качество стараются привить ребенку чуть не с пеленок, школа воспитывает на образах и образцах знаменитых одержимых. Какие идеалы, например, для советского школьника? Павел Корчагин и Павлик Морозов, Александр Матросов или советские камикадзе типа Гастелло? Обратите внимание: говорят, что японские летчики-смертники – камикадзе – были оболваненные, несчастные самураи-фанатики. Но советские самоубийцы-смертники вроде Матросова и Гастелло – это совсем другое дело, они герои, это образцы для молодого поколения. Евгений Евтушенко недавно выступил с поэмой, прославляющей Александра Матросова. Я его с этим поздравляю.

То же самое с историей родины: лучшие из лучших в русской истории людей были одержимые чем-нибудь – объединением ли земель, укреплением ли мощи, а потом революционными идеями, конечно.

Любой школьный учебник с гордостью сообщает о Белинском, что у него была кличка Неистовый Виссарион, как по существу неистовыми были и все другие революционные демократы, вплоть до завершения процесса торжеством неистовых большевиков. А ведь кличка Неистовый во времена Белинского имела совсем не положительное значение! Да не только тогда, но даже и сегодня еще синонимами слова «неистовый» являются: «бешеный», «необузданный», «дикий», «исступленный», «безумный» и «остервенелый».

Итак, исступленные, остервенелые, одержимые поклонники одержимого ухитрились отрицательную кличку превратить в похвалу, а понятие неистовства возвести в добродетель. Кажется, оттуда идут корни катастрофической эпидемии неистовства и одержимости, постепенно, начиная с середины XIX века, охватившей некую часть интеллектуальной России. Одержимость, или беснование, стала модой, хорошим стилем, признаком прогрессивности: эта вздымающаяся от взволнованного дыхания грудь, эти сверкающие глаза, звонкий вдохновенный голос, святые высокие слова. Объединяющие и возбуждающие песни. Лозунги. Клятвы. «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой». «Безумству храбрых поем мы песню».

Отсюда прямой мост к Александру Матросову или к той вдохновенной разрумянившейся комсомолке, которая приветствует съезд: «И мы отдаем партии все наши силы и способности, а если понадобится, то и жизнь», – непременная часть ритуала, как вообще всего официального всесоюзного театра, на спокойный и трезвый взгляд кажущегося очень странным: люди, оказывается, не просто работают, но – вдохновленные призывами, решениями, директивами, полные решимости, во всенародном порыве и подъеме, горячо откликнувшись, в общем, одержимо и неистово, остервенело.

А как они клеймят! Возмущенные до глубины души, гневно протестуя, как один человек, со сверкающими ненавистью очами, еще более неистово, еще более остервенело, чем работают. Правда, в отличие от послереволюционных лет, эта одержимость у подавляющего большинства сегодня лишь видимая. Народ устал от одержимых, как ни стараются его искусственно взвинчивать на тысячи ладов – от запугивания желтой опасностью до этих самых поэм о Матросове.

Одержимость фактически давно обанкротилась, но ее продолжают раздувать, можно сказать, уже с профессиональной деловой настойчивостью. В мире театра нечто подобное отличает плохих, неспособных актеров и на актерском жаргоне носит название «примус». Если кто-то начинает неестественно, театрально «голосить», изображать страсти, пыхтеть по принципу «дышите глубже, вы взволнованы», ему говорят: «Что ты накачался, как примус? Выпусти воздух».

Окидывая взглядом события последних исторических ста лет в России, затем в СССР, изумленно видишь, как явственно качали этот самый примус, переходя всякие красные черты, пока он не лопнул, латали и продолжали качать, и уж ни сил, ни возможностей никаких нет, а все долбят: «Дышите глубже, вы взволнованы, вы вдохновлены, вы в едином порыве, беззаветно одержимые, неистово преданные, остервеняйтесь». Так и хочется, с искренним сочувствием, посоветовать: да угомонитесь, выпустите воздух-то.

Нет таких проблем, которые для своего решения требуют истерической взвинченности. Наоборот, одержимость – самый скверный советчик при решении принципиальных вопросов. Опыт достаточно показал, что самыми мрачными палачами в XX веке проявили себя именно фанатики. Да, одержимые, неистовые, вдохновенные, несгибаемые и так далее, и так далее. Неужели мало? Куда вы продолжаете толкать людей?

В ответ на это слышу одержимый грохот неистовых глушилок.

13 октября 1973 г.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!