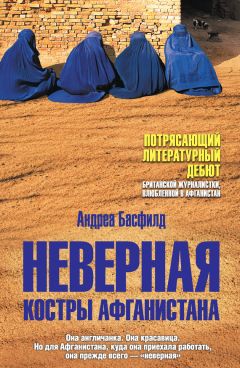

Текст книги "Неверная. Костры Афганистана"

Автор книги: Андреа Басфилд

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Андреа Басфилд

Неверная

Костры Афганистана

Часть 1

1

Зовут меня Фавад, и родился я, как говорит моя мать, под тенью талибов.

Что это значит, она никогда не объясняла, и в детстве мне представлялась такая картинка: вот она, крадучись, уходит с солнечного света во тьму и прячется в углу, обхватывая руками свой живот, в котором прячусь я, чтобы защитить меня от человека с толстой палкой, собирающегося выколотить меня из моего укрытия в этот мир.

Но потом я подрос и понял, что под тенью талибов родился не только я. И мой двоюродный брат Джахид, и моя подружка Джамиля – мы вместе попрошайничали на Чикен-стрит у иностранцев, – и мой лучший друг, Спанди.

Лицо Спанди, еще до того, как я с ним познакомился, изъели песчаные мухи – язвы заживали целый год, и на щеках все равно остались шрамы величиной с кулак. Его это, правда, не беспокоило, да и нас тоже. Пока мы скучали в школе, он болтался на улице, продавая богатеньким иностранцам спанд[1]1

Трава, дым которой якобы отгоняет злых духов.

[Закрыть], почему мы и прозвали его Спанди, хотя настоящее его имя было Абдулла.

Да, мы все родились во времена талибов, и Джахид тоже. В нашей компании он верховодил, потому что был старше, правда, насколько старше – никому не известно. Мы, афганцы, дней рождения не отмечаем – запоминаем только победы и смерть. Однако про талибов, отбрасывающих тень, мне, кроме матери, точно никто не говорил. Надо же такое придумать! Я уверен, что, умей она читать и писать, то могла бы стать знаменитой поэтессой. Но на все воля Аллаха – вместо этого мама мыла полы у богатых соседей за несколько афгани, которые тщательно прятала потом в тайных карманах своего платья. Даже по ночам она караулила свои деньги, чтобы их не украли.

– Кругом воры, – сердито шипела она, сдвигая прямые черные брови. И была, разумеется, права. Одним из них был и я.

* * *

В то время, правда, никто из нас не считал это воровством. Джахид, разбиравшийся в умных вещах, объяснял нам:

– Это просто этическое распределение богатства.

– Раздел денег, – добавляла Джамиля. – У нас ничего нет, у них есть все, но они слишком жадные, чтобы помогать бедным, как велит священный Коран. Поэтому мы должны помогать им быть добрыми. Они вроде как платят за нашу помощь – только не знают этого.

Правда, не все иностранцы вынуждены были платить за нашу «помощь» без ведома для себя. Некоторые давали деньги сами, кто – от хорошего настроения, кто – от чувства неловкости перед нами, а кто – в надежде избавиться от наших приставаний. Разумеется, их это не спасало, ведь, когда по улице разгуливают живые доллары, на смену одной шайке попрошаек тут же является другая. Мы-то веселились от души. Под какой бы тенью мы ни родились, сейчас мы с Джахидом, Джамилей и Спанди жили под горячим солнцем, этически распределяя богатства тех, кто приехал помогать нашей стране.

– Это называется «реконструкция», – сообщил нам однажды Джахид, когда мы сидели на поребрике, поджидая очередную жертву. – Иностранцы, чтобы уничтожить талибов, разбомбили много наших городов и теперь приезжают сюда, потому что должны все отстроить заново. Так приказал Всемирный Парламент.

– А почему они хотели уничтожить талибов?

– Потому что талибы дружили с арабами, и у их короля Усамы бен Ладена был дом в Кабуле, и там он со своими сорока женами наделал сотни детей. Американцы бен Ладена ненавидели – он трахал жен без перерыва, и скоро у него получилась бы целая армия из детей, тысячи, а может, и миллионы. И тогда они взорвали дворец у себя в стране, а обвинили в этом его. А потом отправились в Афганистан, чтобы и его самого убить, и жен, и детей, и всех его друзей. Это, Фавад, называется политика.

Джахид был, пожалуй, самым образованным мальчиком из всех нас, потому что читал газеты, которые мы подбирали на улице. А еще он был самым ловким вором из всех, кого я знал. В иные дни, пока мы, младшие, отвлекали какого-нибудь иностранца своими приставаниями, он уходил с полными руками долларов, вытянутых у того из карманов. Но если я родился под тенью, то Джахид наверняка родился под неотрывным взглядом самого дьявола, потому что, по правде говоря, он был невероятно уродлив. Вместо зубов во рту у него торчали лишь коричневые пеньки, а один глаз жил вполне самостоятельной жизнью, вращаясь в своей впадине, как мраморный шарик в коробочке. И еще одна нога у него была такая ленивая, что ему приходилось силком заставлять ее двигаться в согласии со второй.

– Грязный воришка, – так отзывалась о нем моя мать. Впрочем, у нее редко находилось доброе слово для родственников сестры. – Держись от него подальше… забивает тебе голову всякой чушью.

Как она себе это представляла – чтобы я держался от Джахида подальше, – оставалось только гадать. Но со взрослыми вечно так, они требуют невозможного и, если ты не в состоянии выполнить их несуразные требования, превращают твою жизнь в сплошную каторгу.

Дело в том, что мы жили под одной крышей с Джахидом, его матерью – жирной коровой, его отцом – ослом и двумя его чумазыми братьями, Вахидом и Обейдаллахом.

– Все до одного мальчики, – гордо заявлял мой дядя.

– И все уроды, – бормотала мать, подмигивая мне из-под чадара[2]2

Афганская разновидность паранджи.

[Закрыть], потому что мы были с ней заодно, и пусть у нас совсем не было денег, зато смотрели мы с ней в одну сторону.

На нас семерых приходились четыре маленькие комнатки и одна уборная во дворе. И как тут держаться от Джахида подальше? С тем же успехом можно было бы потребовать, чтобы президент Карзаи враз решил все проблемы. Моя мать, впрочем, никогда ничего мне не объясняла. И теперь не сказала, каким образом я должен держать дистанцию. На самом деле в те времена она вообще мало разговаривала.

Лишь изредка, отрываясь от шитья, она рассказывала мне о доме, который был у нас когда-то в Пагмане. Я там родился, но уехали мы раньше, чем какие-то образы успели отложиться у меня в голове. И воспоминания я обретал, слушая рассказы матери и глядя, как наполняются гордостью ее глаза, когда она описывает разукрашенные комнаты, устланные толстыми и мягкими темно-красными коврами, кружевные занавески на стеклянных окнах, кухню, столь чистую, что можно было есть с пола, и сад, полный желтых роз.

– Мы не были так богаты, как жители Вазир Акбар Хана[3]3

Фешенебельный район Кабула.

[Закрыть], Фавад, но как же мы были счастливы, – говорила она. – Конечно, до того, как пришли талибы. А сейчас – посмотри на нас! У нас даже дерева нет, чтобы на нем повеситься.

Не требовалось большого ума, чтобы понять, как тяжело она это переживает.

Мать никогда не рассказывала о родных, которых мы потеряли, только о доме, нас укрывавшем – не слишком надежно, как оказалось. Но по ночам она порой шептала имя моей сестры. А потом притягивала меня к себе и крепко обнимала. И тогда я чувствовал, как сильно она меня любит.

В такие минуты мне, лежавшему неподвижно, словно одна из тех подушек, на которых мы сидели днем, отчаянно хотелось с ней заговорить. Слова так и теснились у меня в голове, рвались с языка. Я желал знать все о своем отце, о своих братьях, о Мине. Познакомиться с ними наконец, увидеть их живыми – в рассказах матери. Но она всегда шептала только имя моей сестры, и я трусливо молчал, опасаясь, что, заговорив, разрушу чары, и она от меня отодвинется.

* * *

Мать просыпалась на рассвете, вставала, надевала чадар и, уходя из дома, выдавала мне кучу указаний, первым из которых было «не прогуливай школу», а последним – «держись подальше от Джахида».

Я, как мог, старался им следовать из уважения к матери – в Афганистане матерей ценят выше, чем все золото, что хранится в подвалах президентского дворца, – но порой это бывало нелегко. Она не била меня, в отличие от отца Джахида, который считал, похоже, что, пока солнце появляется на небосводе, он имеет Богом данное право отвесить мне затрещину в любой день. Но, если я не слушался, в ее взгляде появлялось выражение разочарования, которое, как я подозревал, стало для нее привычным с того самого дня, как я выбрался из тени.

Я был еще ребенком, но все же понимал, что жизнь наша тяжела. Для меня, правда, она всегда была такой, другой я не знал. Однако мать, помнившая темно-красные подушки и желтые розы, жила в узах прошлого, мне почти неизвестного, и в эту ее темницу я мог только пытаться заглянуть.

Насколько я мог помнить, она жила в ней постоянно, но мне нравилось думать, что когда-то мать была счастлива, смеялась вместе с моим отцом у чистых вод озера Кага, и ее зеленые глаза, которые я унаследовал, светились любовью, а маленькие руки, мягкие и гладкие, играли с краем золотого покрывала.

Прежде она была очень красива – так сказала однажды моя тетя в порыве внезапного приступа общительности. Но потом пала тень, и, хотя мать ничего подобного не говорила, мне казалось, что она во всем винит меня. Я был напоминанием о прошлом, из-за меня она попала в ад, лишенный цветов, – дом своей сестры, а свою сестру, насколько я мог судить, мать ненавидела даже больше, чем талибов.

– Да она мне завидует! – кричала она как-то раз, достаточно громко, чтобы слышала тетя в соседней комнате. – Всегда завидовала – и тому, что я умнее ее, и тому, что я вышла замуж за образованного человека, и жизни нашей с ним счастливой завидовала… я устала просить за все это прощения! Если Аллах наградил ее вместо лица треснувшим арбузом и дал тело под стать, не моя в том вина!

* * *

– Это – женщины, такими уж они родятся, – сказал Джахид, когда мы сбежали в очередной раз от криков и брани в центр города – воровать у иностранцев. – Счастливы, только когда грызутся друг с дружкой. Подрастешь – поймешь. Женщины вечно все усложняют – так говорит отец.

Возможно, он и был прав, но последняя ссора, в которой горячее участие принял и его отец, разгорелась из-за денег. Тетя хотела, чтобы мы платили за жилье, а нам едва хватало на то, чтобы прикрыть свою наготу и наполнить живот. Все, что у нас имелось, – это жалкие афгани, которые мать зарабатывала, убираясь в домах у богачей, и доллары, которые я добывал на Чикен-стрит.

– Может, будешь отдавать больше денег своей матери, чтобы она меньше злилась на мою? – спросил я, чего не следовало делать, потому что Джахид тут же треснул меня кулаком по голове.

– Слушай, засранец, моя мать дала твоей крышу, когда вам было некуда деваться! Приперлись нищие, как цыганские отродья, заставили комнату вам отдать, кормить вас задарма. Каково нам было, по-твоему? Да не будь мы добрые мусульмане, твоя мать сейчас предлагала бы твою задницу всем прохожим гомикам подряд! Вправду хочешь ей помочь? Так иди, торгуй своей гребаной задницей! С такой миленькой мордашкой, как у тебя, заработаешь столько, что всех женщин осчастливишь.

– Да? – сплюнул я в ответ. – А может, кто-то заплатит столько же, только чтобы убралась подальше та ослиная задница, которую ты считаешь своим лицом?

Джахид, изрыгая грязные проклятия и приволакивая бесполезную ногу, в ярости двинулся на меня, а я бросился бежать.

Бежал я от него в тот день до тех пор, пока не понял, что ноги вот-вот отвалятся.

Добравшись до Синема-парк, я уже чуть дышал и понял вдруг, что плачу, – из-за своей матери плачу и из-за двоюродного брата тоже. Я был жесток. И понимал это. Я ведь знал, почему он бережет свои деньги, почему закапывает их под стеной, думая, что никто не видит, – он хотел жениться.

– Я женюсь на самой красивой женщине Афганистана, – хвастливо уверял он. – Погоди. Увидишь.

Потому-то ему и нужны были деньги – с такой внешностью, как у него, их понадобилась бы целая куча, чтобы сделать эту мечту явью. На личное обаяние рассчитывать было нечего. Речей грязнее, чем от него, я в жизни своей не слыхал, даже от полицейских, которые вечно сыплют проклятиями, вымогая взятки у всех подряд, вплоть до нищих калек. Единственным, что на самом деле могло помочь Джахиду, была школа. Он был невероятно способным и тянулся к учению так, как может тянуться только мальчик, не имеющий друзей. Но издевательства и побои, которым он подвергался там каждый день, заставили его в конце концов уйти, и теперь он все больше ожесточался.

В нашей стране жизнь сурова, если ты беден, и еще суровей, если ты беден и уродлив. И Джахид словно окаменел внутри, зная, что ни одна женщина не захочет стать его женой. Зато отец какой-то из них может дать согласие – за хорошую цену.

* * *

– Фавад, пошли на Чикен-стрит!

Сквозь слезы я увидел перед собой Джамилю в ореоле солнечного света. Она была маленькая, как я. И хорошенькая.

Джамиля потянула меня за руку, я поднялся на ноги и вытер мокрое лицо рукавом.

– Джахид, – сказал я, объясняя свое состояние.

Джамиля кивнула. Говорила она мало, но я догадывался, во что она превратится, когда вырастет, – если Джахид прав насчет женщин. На Чикен-стрит она была моим главным конкурентом. Обчищала иностранцев-мужчин, которые так и таяли под взглядом ее бездонных карих глаз, а я очаровывал женщин своими большими зелеными глазами – неплохая была парочка. Наше благосостояние изрядно зависело от того, кто именно проходил мимо, поэтому, если нам случалось работать в один день, мы делили деньги поровну.

Самыми удачными, конечно, бывали пятницы. Это были дни отдыха, когда никто не учился и не работал. Толпы иностранцев, прикатывали на своих «лендкрузерах» в туристический район Кабула за сувенирами из «раздираемого войнами» Афганистана – лазуритовыми шкатулками, пакистанскими серебряными украшениями, ружьями и ножами времен англо-афганской войны, чалмами, пату[4]4

Вид шали.

[Закрыть], одеялами, коврами, настенными драпировками, яркими разноцветными платками и голубыми чадарами. Рискнув зайти поглубже в шумную сутолоку кабульского речного базара, они нашли бы то же самое за полцены, но иностранцы были то ли слишком осторожны, то ли слишком ленивы для этого – и слишком богаты, чтобы беспокоиться из-за нескольких лишних долларов, которых хватило бы на недельное пропитание чуть ли не каждой нашей семье. Однако, как говаривал Джахид, их лень являлась благом для бизнеса, а Чикен-стрит была их Меккой.

У прилавков ювелирных магазинов часто стояли, выбирая серебряные кольца и браслеты для оставшихся дома жен, белолицые иностранные солдаты – высокие, с большими автоматами, в бронежилетах и шлемах. Ходили они обычно группами из четырех-пяти человек, и, пока остальные делали покупки в магазине, один всегда оставался снаружи, высматривая подрывников-смертников.

– Америка – хорошо! – кричали мы им – это был испытанный трюк, всегда приносивший пару долларов. И, получив деньги, торопливо уходили подальше – на случай, если рядом действительно околачивается смертник.

Правда, других иностранцев Америка не интересовала, и мы, чтобы добраться до их долларов, использовали другую тактику – таскались за ними от магазина к магазину, выкрикивая по-английски все, что знали.

– Привет, мистер! Привет, миссис! Как поживаете? Я ваш телохранитель! Нет, идите со мной, я покажу вам, где хорошие цены.

Потом хватали их за руки и тянули туда, где могли получить свои комиссионные – несколько афгани. Почти все мы работали на четверых, а то и больше, владельцев магазинов, но платили нам, только когда мы приводили клиентов. Поэтому, если иностранцы нас не слушали, мы забегали в магазин вслед за ними и в притворном беспокойстве принимались качать головами и фыркать, стараясь, чтобы этого не заметил хозяин:

– Нет, миссис, он – вор, очень плохие цены. Пойдемте, я покажу хорошие.

Потом вели их туда, где нам платили, и рассказывали владельцу о напраслине, возведенной на конкурента, после чего он мог начать торг с более низкой, но все же выгодной для себя цены.

А тем временем, пока иностранцы пытались скостить лишнюю пару долларов в магазине, у его дверей собирались старухи, которые тоже работали на улице, но не говорили по-английски. Они хватали покупателей на выходе грязными руками и начинали плакать. Все старухи были из одной семьи, но иностранцы этого не знали. И когда к ним одна за другой подходили женщины в слезах и просили денег для больного, умирающего ребенка, нервы у жителей Запада обычно не выдерживали. Они торопливо забирались в машины, пряча от нас глаза, и спешно уезжали прочь от нашей нужды – к своей нормальной сытой жизни.

Но на выезде с Чикен-стрит в вечно запруженный пробками район Шахр-и-Нау, под визг тормозов возле их «лендкрузеров» появлялся Спанди и начинал стучать черными пальцами в окна, размахивая дымящейся жестянкой с травой, которую мы называем спанд. Ее запах так невыразимо ужасен, что, говорят, отгоняет злых духов.

Это, конечно, самая худшая из работ – дым оседает на волосах и коже, разъедает глаза и легкие, и выглядеть начинаешь со временем как сама смерть. Но деньги она приносит очень неплохие. Потому что туристам, даже если они не верят в духов, трудновато отмахнуться от заглядывающего в окно мальчишки, чье обезображенное шрамом лицо – пепельного цвета.

Случались, впрочем, и хорошие дни на Чикен-стрит, когда надрываться не приходилось. Сражаясь с платками, которые еще надо научиться носить, иностранки вручали мне свои сумки и платили порой целых пять долларов за то, что я тащил покупки. Джамиля мило улыбалась и получала столько же – ничего не таская.

– И как же тебя зовут? – спрашивали эти красивые женщины с белой кожей и красными губами.

– Фавад, – отвечал я.

– Ты хорошо говоришь по-английски. В школу ходишь?

– Да. Хожу. Каждый день. Мне очень нравится.

Это была правда, мы все ходили в школу – даже девочки, если им отцы разрешали, – но зимой и летом, когда становилось слишком холодно или слишком жарко, чтобы учиться, занятия были короткими, а каникулы длинными. И английский язык мы на самом деле узнавали на улице. Иностранцы охотно учили нас новым словечкам, которые легко запоминались.

И пусть Джахид был прав, и они разбомбили нашу страну, чтобы отстраивать ее теперь заново, мне все равно нравились иностранцы, с их потными белыми лицами и толстыми кошельками, и это оказалось кстати – потому что в тот день, вернувшись в дом своей тети, я узнал, что теперь мы будем жить с ними.

2

Сборы много времени не заняли – из вещей у нас всего и было, что шерстяное одеяло, кое-какая одежда да Коран. Могло бы быть и больше, но тетя решила, что котелки и кастрюли, которыми мы обзавелись за прожитое у нее время, принадлежат на самом деле ей.

Мать была не в настроении спорить и только плюнула под ноги сестре, прежде чем прикрыть лицо и вывести меня за дверь.

– До свиданья, Джахид! – крикнул я.

– До свиданья, Фавад-джан!

Удивленный ласковым словом «джан», добавленным к моему имени, я оглянулся – как раз вовремя, чтобы увидеть, как мой двоюродный брат утирает неведомо что со своего единственного здорового глаза.

– Не забывай нас, ослиная писька! – быстро исправился он и в ту же секунду получил в ухо кулаком от своей толстой мамаши.

* * *

На то, чтобы дойти от Хаир Хана, окраинного района города, до Вазир Акбар Хана, где находилось новое жилье, у нас ушло целых два часа, и за это время мне только и удалось узнать от матери, что жить мы будем с тремя иностранцами – двумя женщинами и одним мужчиной. По имени она знала только одну из женщин, ту, что нас пригласила, – ее звали Джорджия. И оказалось, что мать уже несколько недель для Джорджии стирает.

Раньше она об этом не упоминала.

– Но почему ты для нее стираешь? – удивился я.

– Чтобы заработать. А ты что думал?

– Почему она сама не стирает?

– Иностранцы не умеют – им для стирки нужны машины.

– Какие?

– Стиральные.

Верилось в это с трудом, но я не сомневался в словах матери. Да, рот она открывала редко, но если уж открывала, то всегда говорила правду. А еще я знал, что иностранцы не верят в Бога, поэтому вполне возможно, что им, предназначенным для ада, Он не дал даже таких простых умений, какими благословил нас, обыкновенных афганцев.

– А шить она умеет?

– Нет.

– А готовить?

– Нет.

– Муж у нее есть?

– Нет.

– Неудивительно.

Мать засмеялась и на ходу обняла меня. Я поднял взгляд, но лица ее сквозь сетку чадара было не разглядеть, поэтому я только крепче сжал ее руку, и уши у меня запылали при мысли, что мне удалось заставить ее улыбнуться.

День обещал стать лучшим в моей жизни.

Хотя я не помнил на самом деле, что было до переезда к тете, я все же понимал, что моей маме приходилось там нелегко. Под крышей этого дома, заточенные в маленькой комнате с тонким ковром, не спасавшим от холода и неровностей бетонного пола, мы были словно узники, которых едва терпят.

Уборная там тоже была для матери мучением – вечно заляпанная стараниями четырех неаккуратных мальчишек и мужчины, мучимых периодическим поносом, летней малярией, зимней простудой и всесезонными глистами. И тем не менее мы должны были изображать благодарность, потому что тетя приютила нас в ту ночь, когда мы потеряли все.

Люди вокруг умирали постоянно – от болезней, бомбежек, укусов насекомых и зверей, мин, когда-то кем-то установленных и забытых, и даже от голода. Наличие еды тоже не гарантировало, что ты доживешь день до конца. Например, мать готовила на стоявшей в углу нашей комнаты газовой плите, такой старой, что в любой момент она могла взорваться и поотрывать нам головы. За три дома от нас такое и случилось – с женой Хаджи Мухаммеда. Она готовила горох, и плита взорвалась. Сперва вспыхнула, а потом взлетела с места, как ракета, и оторвала женщине голову напрочь. Черные остатки кухонных стен отчищали потом от крови и мозгов целую неделю. А следы от горошин, словно пули разлетевшихся по кухне, и теперь на них видны, и Хаджи Мухаммед не ест ничего, кроме салата и фруктов. Потому что их готовить не надо. Хотя, хвала Аллаху, он был вознагражден другой женой – моложе, чем первая.

– А откуда ты ее знаешь?

– Кого?

– Эту иностранку, Джорджию.

– Я ее нашла.

– Что значит – нашла? Где нашла?

– Ай, Фавад! Сколько вопросов! Я постучала в дверь, попросила работы, она дала мне ее. Потом дала еще, а потом пригласила нас переехать. Все?

– Все.

Больше она ничего не захотела рассказать о том, как настигла нас эта внезапная свобода, и, пока мы шли, старательно обходя собачье дерьмо и выбоины на тротуарах, я все пытался представить себе загадочную Джорджию, которую она «нашла». Мое воображение рисовало женщину с длинными золотыми волосами, стоящую под деревом с охапками белья, которое она не умела выстирать, и с растерянной улыбкой. Похожая на героиню «Титаника».

На самом деле она оказалась похожей на афганку – даже больше, чем моя мать.

* * *

Свернув налево, не доходя Массудова округа, мы пересекли три улицы с бетонными заграждениями и огромными домами, выглядывавшими из-за высоких стен с колючей проволокой поверху. Через каждые десять шагов стояли охранники с автоматами и с подозрением поглядывали на нас, заходивших все глубже в район богачей.

И наконец мы остановились перед большими, зелеными, железными воротами.

Из белой деревянной будки рядом с ними вышел еще один охранник с автоматом, в светло-голубой рубашке и черных брюках, и поздоровался с матерью. Потом открыл боковую дверь и что-то крикнул.

Войдя во двор, мы увидели идущую нам навстречу женщину, с волосами длинными и темными, как у моей матери. На ней были белая блузка и синие джинсы, и казалась она настоящей красавицей.

– Салям алейкум, Мария! – сказала она певучим голосом и пожала матери руку.

– Алейкум салям, – ответила та.

– Как твои дела? Как здоровье? Все ли хорошо? Как добрались? Благополучно?

Пока мать отвечала на все эти вопросы, я глазел на женщину – похоже, это и была Джорджия, – удивленный тем, что она говорит на одном из наших языков. А еще тем, что она не только одевается по-мужски, но и ростом мужчине не уступает.

– А это, конечно, твой красавчик-сын. Как поживаешь, Фавад? Добро пожаловать в новый дом.

Я протянул руку, Джорджия ее пожала. Хотел ответить что-нибудь, но язык мой не поспевал за мыслями, и слов я не нашел.

– О, ты, кажется, стесняешься? Пожалуйста, проходите!

Мать, зайдя еще немного вглубь двора, решилась наконец открыть лицо. Мне показалось сперва, что она чем-то испугана, и спокойней на душе от этого не стало. Но потом я понял, что она, как и я, просто не знает что сказать.

Так, молча, мы и двинулись за Джорджией к маленькому домику, стоявшему по правую сторону от ворот.

– Здесь ты будешь жить, Фавад. Надеюсь, счастливо, – Джорджия жестом пригласила нас войти.

Что мы и сделали.

Внутри оказались две комнаты, разделенные маленькой чистой уборной и умывальником. Джорджия открыла дверь в первую комнату, и я увидел две кровати с лежавшими на них одеялами – новыми, в нераспечатанных еще пластиковых упаковках. В другой комнате обнаружились три длинные подушки, маленький стол, электрический вентилятор и телевизор – настоящий телевизор «Самсунг»! И выглядел он так, словно его даже можно было включить!

О телике я мечтал всю свою жизнь, и при виде его у меня на глаза навернулись слезы.

– Заходите, – улыбнулась Джорджия, – оставьте тут свои вещи, и я покажу вам остальное.

* * *

Первый день на новом месте был переполнен впечатлениями – непривычная обстановка, новые запахи, звуки… Кроме нашего нового жилища, во дворе стоял еще один дом, побольше, на верхнем этаже которого жили Джорджия и ее друзья. На нижнем находились крохотная кухня, где, как сказали моей матери, ей и предстояло, в основном, трудиться, и гостиная – с телевизором (куда больше нашего), музыкальным центром и бильярдным столом.

Позади дома был большой газон, обрамленный розовыми кустами, и, когда я увидел чудесные цветочные головки, нежащиеся под яркими лучами солнца, сердце мое согрела мысль о том, что мать снова будет окружена красотой. Но потом я увидел стоявшего посреди этой красоты мужчину – с грудью голой, как у Пира-дурачка, который играл с бездомными собаками в парке Шахр-и-Нау, – и всерьез начал беспокоиться за репутацию матери.

В одной руке мужчина держал палку, в другой – бутылку пива, а в зубах – сигарету. Палкой он пытался загнать маленький мячик в стакан, валявшийся на земле, но, похоже, не слишком в этом преуспевал.

– Привет, я – Джеймс, – крикнул он, увидев, что мы стоим и смотрим на него.

После чего подошел и протянул матери руку, которую та, разумеется, не приняла, отшатнувшись.

Джорджия сказала что-то резкое по-английски, мужчина негромко хмыкнул и отправился за рубашкой, висевшей на спинке белого пластикового стула, что стоял неподалеку.

– Это Джеймс, – вздохнула Джорджия. – Он – журналист, поэтому, пожалуйста, уж простите ему его манеры.

Натянув рубашку, Джеймс вернулся к нам, сказал что-то, чего я не понял, а потом протянул правую руку и взъерошил мне волосы. Я дернул головой, сбрасывая его ладонь, и смерил его взглядом, предупреждающим, что подобного обращения не потерплю. Но он в ответ лишь ткнул меня кулаком в подбородок и засмеялся.

Джорджия снова заговорила по-английски, Джеймс вскинул обе руки, словно сдаваясь, а потом приложил правую к сердцу и улыбнулся мне. Улыбка была искренней, на щеках его появились ямочки, и я улыбнулся тоже. В тот момент я понял, что он мне нравится – этот Джеймс. Он был высокий, худой, с темной бородой. И вполне мог бы сойти за афганца, если бы потрудился ходить одетым.

За нашими спинами, открываясь, заскрипели ворота, и вскоре в саду появилась еще одна женщина. Вид у нее был сердитый и расстроенный. Но, когда Джорджия с ней заговорила, она улыбнулась и помахала нам.

– Последняя наша соседка, – объяснила Джорджия. – Ее зовут Мэй, она – инженер.

Мэй подошла и пожала нам руки. Она была маленького роста, с желтыми волосами, выбивающимися из-под зеленого шарфа. На лице у нее были веснушки, и с героиней «Титаника» она тоже не имела ничего общего.

Джеймс отдал ей свое пиво, и это ее, кажется, обрадовало. И, как я ни старался не смотреть, все равно заметил под ее голубой блузкой такие большие груди, каких еще не видывал, и невольно подумал – видит ли их Джеймс.

– Мы все здесь люди мирные, особо не церемонимся, поэтому, пожалуйста, считайте этот дом своим и живите в нем, сколько понадобится, – сказала Джорджия.

Тогда мать поблагодарила ее и повела меня обратно в наш домик – подальше от иностранцев, пригласивших нас с ними жить, и от вида замечательной груди Мэй.

* * *

Следующие несколько дней, пока мать стирала, готовила и убирала – в общем, делала все то, к чему иностранцы казались неспособными, – я пристально наблюдал за нашими новыми соседями. Хотя мне здесь и нравилось, но я должен был защищать свою мать, а для этого нужно знать, с кем и чем имеешь дело. И больше всего меня беспокоил голый журналист.

По счастью, и сам дом, и его окрестности позволяли мне видеть очень многое, оставаясь незамеченным. За садом я следил из прохода с тыльной стороны дома; когда темнело и зажигали свет, через большие окна шпионил за тем, что происходило на нижнем этаже, а с высоких стен и балконов мог рассмотреть кое-что и на верхнем. Мать, заставая меня то и дело за этим занятием, качала головой, но, хотя в глазах ее и появлялось недоумение, выглядела она так, будто теперь ее ничто не тревожило. Она и смеяться стала чаще – главным образом, когда из будки выходил за чаем один из наших охранников, Шир Ахмад.

И я сделал себе мысленную заметку разобраться с Шир Ахмадом – как только закончу с иностранцами.

* * *

Разведать нужно было столько, что после переезда в Вазир Акбар Хан я поневоле несколько недель не появлялся на Чикен-стрит, хотя просто умирал от желания рассказать Джахиду о своем телевизоре, а Джамиле – о новом доме со всеми его запахами и звуками. Приходя из школы, я, в ожидании того момента, когда Джорджия, Джеймс и Мэй вернутся наконец домой, садился на пороге кухни и болтал с хлопотавшей по хозяйству матерью.

– Откуда Джорджия знает дари? – спросил я у нее как-то, когда она чистила к ужину картошку.

– Наверное, друзья научили.

– У нее есть друзья-афганцы?

– Есть. Ты не дашь мне вон ту миску, Фавад?

Я вытряхнул валявшуюся на дне дохлую муху и передал миску матери. И, снова усевшись на порог, спросил:

– А ты видела этих друзей?

– Да, однажды.

– И кто они такие?

– Афганцы.

– Это я уже знаю!

Мать, перекладывая в миску очищенный картофель, засмеялась.

– Пуштуны, – сказала она наконец. – Из Джелалабада.

– А, значит, у нее неплохой вкус.

– Да, – мать улыбнулась и добавила загадочно: – С одной стороны.

– Как это – с одной стороны?

– Не те люди, что тут скажешь? Тебе я бы таких друзей не хотела.

– Почему?

– Потому что ты – мой сын, и я тебя люблю. И хватит с тебя, Фавад. Иди, уроки делай.

Будучи изгнан, я поплелся к себе в комнату учить таблицу умножения, заданную в школе, размышляя по пути над очередной загадкой, преподнесенной матерью.

Видимо, так же, как я лишь со временем понял, что такое тень талибов, я должен был понять и причину, по которой друзья Джорджии были ей друзьями «с одной стороны», когда еще подрасту.