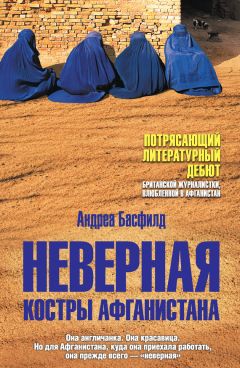

Текст книги "Неверная. Костры Афганистана"

Автор книги: Андреа Басфилд

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

И все же я был рад, что они пуштуны, как я. Будь они хазарейцами[5]5

Народность в Афганистане.

[Закрыть], уже отрезали бы ей груди.

* * *

В доме был водопровод, и мне не требовалось больше таскаться, надрывая спину, к ближайшей колонке, чтобы воевать там с другими детьми и грязными бездомными собаками за ведро воды, которого хватало на пять минут. У меня была единственная обязанность в доме – бегать в булочную за свежим, еще горячим хлебом, после того как покончу с уроками.

Кроме того, я теперь все время подкарауливал иностранцев.

Джорджия обычно возвращалась домой первой и, пока пила в саду кофе, почти всегда разрешала мне с ней посидеть. Маму мою она тоже звала, но та редко присоединялась к нам. У нее завелась подруга через дорогу, которая вела хозяйство у жены какого-то чиновника из министерства внутренних дел. Ее звали Хомейра, и, судя по тому, какой она была толстой, платили ей хорошо. Я был очень рад этой дружбе и поэтому не ревновал, когда они часами болтали у нас дома или в доме хозяина Хомейры. И не просто рад был, а счастлив до изумления. Потому что слова, что были годами заперты в голове у моей матери, словно высвобожденные поворотом тайного ключа, теперь лились с ее языка рекой. Еще удивительнее было то, что мама охотно разрешала мне оставаться дома одному и сидеть с иностранцами, пока «они от тебя не устанут». Возможно, она думала, что это будет полезно для моего английского. Но Джеймс вечно болтался где-то, Мэй постоянно плакала, а с Джорджией мы обычно беседовали на дари.

Из этих коротких разговоров я узнал, что Джорджия приехала из Англии, той самой страны, где столица – Лондон. В Афганистане она жила уже целую вечность, а два года назад решила съехаться с Джеймсом и Мэй, потому что они подружились, а Джеймсу не хватало денег, чтобы снимать одному целый дом. Она работала на НГО[6]6

Международная неправительственная организация, в которой работают волонтеры.

[Закрыть] и вычесывала коз, чтобы заработать себе на жизнь. Поскольку она знала страну и часто путешествовала, у нее появилось множество друзей-афганцев. Этим и еще многим другим она отличалась от остальных иностранцев, которые встречались мне раньше, и, наверное, я влюбился в нее сразу. Она была спокойная и веселая, и моя компания ей как будто нравилась. А еще она была очень красивая, с густыми, почти черными волосами и темными глазами. Я надеялся когда-нибудь потом жениться на ней – если, конечно, она бросит курить и обратится в истинную веру.

Второй, как правило, возвращалась Мэй, которая исчезала у себя в комнате, едва успев поздороваться. Джорджия поведала мне, что Мэй приехала из Америки по контракту с одним из министерств и была сейчас «немного несчастна». Почему – она не объяснила, а я не спросил. Мне нравилась таинственность, окружавшая слезы Мэй.

Джеймс обычно приходил последним. Как минимум дважды в неделю он возвращался очень поздно, налетая при этом на стены и распевая песни. Чем дальше, тем больше он казался мне родственником Пира-дурачка.

– Он очень много работает, – объяснила Джорджия, – и, в основном, с дамами.

Тут она засмеялась, а я удивился – как только мужья позволяют женам работать допоздна с мужчиной, демонстрирующим миру свои соски, не стесняясь, словно это боевые медали?

– Что же он с ними делает? – спросил я, и Джорджия засмеялась еще громче. Чуть со стула не упала.

– Фавад, – сказала она, отсмеявшись, – спроси об этом лучше у своей мамы.

На том все и кончилось.

И поскольку со взрослыми всегда так – умолкают на самом интересном месте – ничего другого не оставалось, кроме как продолжать исследования. «Совать нос в чужие дела», как сказала бы моя мать.

Методом многочисленных проб и ошибок я обнаружил, что лучшим временем для наблюдений за моими новыми друзьями был поздний вечер, когда на улице темнело, в комнатах зажигали свет, и все думали, что я сплю. По счастью, мать мне здорово помогла, когда решила спать в комнате с телевизором. Впервые в жизни у меня была собственная спальня – и полная свобода, чтобы изучать дом и его странных, не верующих в Бога обитателей.

Каждый вечер, через час после того, как я выключал свет, мать заходила ко мне – что в самый первый раз явилось для меня, уже собравшегося улизнуть, сюрпризом. Но, как оказалось, сюрпризом приятным, настолько, что даже сердце болело и кончики пальцев на ногах кололо словно иголочками, – она, думая, что я сплю, нежно целовала меня в щеку и возвращалась к себе, довольная, что я надежно заперт в своих снах. Каковым я, конечно, не был.

В результате первого такого сладкого сюрприза я научился выжидать не меньше получаса после ее прихода, и лишь потом надевал башмаки и пускался на поиски приключений.

Прячась в тени стен и за кустами, я слушал волшебные, загадочные, перемежавшиеся взрывами смеха разговоры, которые Джорджия, Джеймс и Мэй вели со своими белолицыми друзьями за столом в саду. Я, конечно, понимал далеко не каждое слово из того, что они говорили, но для меня это был всего лишь код, который предстояло расшифровать.

На самом деле я чувствовал себя так, будто меня вырвали из пламени ада и поселили в раю. И в эти первые недели я был не просто Фавад из Пагмана, я был Фавад – тайный агент.

Кабул тогда кишел шпионами – британскими, пакистанскими, французскими, итальянскими, русскими, индийскими и американскими. Они отпускали бороды, чтобы походить на афганцев. И президент дал мне простое задание – выяснить, кто в этом доме шпион и на кого он работает.

Пока я крался и ползал там, в духоте и зное летних кабульских ночей, мои приключения обрастали в мечтах героическими подробностями. Я строил планы, как избежать провала, придумывал пути отступления, чтобы успеть передать тщательно собранную информацию во дворец соратникам. И воображал, довольно туманно, грядущие чествования, представляя себя национальным героем, которого благодарят за важную работу, проделанную еще в детстве.

«Он был так молод!» – восклицали люди, узнав о моих свершениях.

«Да, но он был настоящий афганец», – говорил президент Карзаи, широко улыбаясь, поскольку сам меня выбрал и дал это задание.

«Такой отважный! Такой мужественный! – восхищались все. – У него поди, яйца большие, как у Ахмад-Шаха Массуда»[7]7

Лидер Северного альянса.

[Закрыть].

«Больше! – поправлял президент. – Ведь мальчик – пуштун!»

* * *

Выполняя свое задание, я вел учет всех передвижений иностранцев в красной записной книжке, которую подарила мне Джорджия для упражнений в письме.

Поскольку Джеймс дома почти не бывал, а Джорджия была слишком красива, чтобы работать на врага, я решил сосредоточить свое внимание на Мэй.

Однажды, когда мать заснула, я выскользнул из своей спальни и забрался на стену «тайного» прохода. Оттуда была видна ведущая в спальню Мэй дверь, на которой висел длинный шерстяной жакет.

К доске на дальней стене было приколото множество фотографий – родственников Мэй, как я догадывался, потому что на них были запечатлены в разных позах исключительно маленькие и желтоволосые люди; но в моем воображении все они были частью террористической сети, которую организовали пакистанские свиньи. В ISI, их секретной разведывательной службе, знали, что афганское правительство никогда не заподозрит американку в причастности к их злодейским планам. Они были хитры, как сам дьявол. Но не хитрее Фавада – отважного защитника Афганистана.

К сожалению, Мэй переживала какое-то горе.

Чаще всего она просто сидела у себя в комнате. А если не просто сидела, то разговаривала по мобильному телефону, а если не разговаривала, то спускалась вниз и хмуро ковырялась в еде, на приготовление которой у матери уходил целый день, а то и вовсе плакала. Плачущая женщина – уже ничего хорошего, а у Мэй лицо казалось скорее злым, чем печальным, и это сбивало меня с толку. Честно говоря, я уже был уверен, что Мэй слегка не в себе, и к концу второй недели решил бросить расследование ее шпионской деятельности и направить свои силы на то, чтобы попытаться увидеть ее груди.

Однако и с новым заданием имелась небольшая проблема. Со стены я мог видеть только треть ее комнаты – и это была не та треть, где Мэй переодевалась.

Поразмыслив над ситуацией в ожидании, пока мать погасит у себя свет, я нашел единственное решение – перепрыгнуть со стены на балкон. Это означало, что мне нужно будет преодолеть пространство примерно в метр шириной и постараться не думать о падении.

* * *

За две недели тайных операций я успел выяснить, что гудение генератора, снабжавшего дом светом каждую вторую ночь, когда городское электричество брало выходной, было способно заглушить любой шум, какой я мог произвести, подкрадываясь. Поэтому, без опаски разбудить Мэй даже в том случае, если грохнусь и разобьюсь насмерть, я забрался на стену и уставился на балконные перила. Двенадцать поперечных брусьев – всего-то и надо, что прыгнуть и ухватиться за любой из них.

Пять раз глубоко вздохнув, я закрыл глаза, вознес молитву Аллаху и изо всех сил, какие только были в моих ногах, оттолкнулся ими от стены. И тут же, словно не было никакого прыжка, треснулся головой о перила и обнаружил, что каким-то чудом держусь за целых два бруса.

Пораженный, не до конца веря, что мне это удалось, я перевел дыхание, пытаясь успокоить отчаянно колотившееся сердце. Оставалось чуть-чуть – закинуть ногу на перила, подтянуться, и я на балконе. И все округлые прелести Мэй – мои. Увижу ее груди, а может, и еще что-нибудь. Если повезет по-настоящему, увижу даже…

– Хм-хм.

Мой слух встревожил какой-то звук. Похожий на кашель – и донесся он как будто снизу.

– Хм-хм.

Вот, опять…

Медленно, надеясь на чудо – ведь этого не могло произойти, мне просто показалось, – я скосил глаза вниз, вправо от себя, и увидел Джеймса. Он стоял под балконом, качал головой и грозил мне пальцем.

Я перевел взгляд на яркий свет, лившийся из спальни Мэй. Потом обратно на Джеймса.

Он никуда не ушел, что было бы проявлением вежливости с его стороны, и явно ждал от меня каких-то действий.

– Салям алейкум, – я жалко улыбнулся.

После чего разжал руки и упал к его ногам. И, приземлившись, свернулся плотным калачиком, чтобы хоть как-то защититься от неминуемой кары.

Молчание, продлившееся всего несколько секунд, но показавшееся мне длиною в половину моей короткой жизни, снова было прервано кашлем.

Я поднял голову и увидел, что Джеймс улыбается. Глаза у него блестели, как стеклянные, и стоял он слегка покачиваясь. Потом кивнул в сторону сада и жестом велел идти за ним.

Идти туда мне совсем не хотелось, но я решил, что наказание лучше принять за домом – чтобы мать не увидела мой позор и не добавила к нему потом пыток собственного изобретения.

Поэтому, держа голову высоко, как подобает мужчине, я пошел вслед за Джеймсом в темноту сада, где белели привидениями пластиковые стулья.

Там он молча предложил мне сесть рядом. Потом наклонился, вынул из стоявшей на земле картонной коробки бутылку пива, сковырнул с нее крышку о край стола и передал мне.

В этом явно был какой-то подвох, но бутылку я взял.

А Джеймс достал другую, открыл таким же манером, стукнул ею о ту, которую держал в руках я, и пробормотал что-то непонятное. Изо рта его пахнуло старым сыром.

Я таращился на него, боясь шевельнуться, но он похлопал себя по губам – пей, мол. Что я и сделал.

* * *

Первый глоток показался мне ужасным – пиво было пенистое и горькое, как прокисшая пепси-кола. Но, похоже, это и являлось моим наказанием и было все же получше, чем порка, поэтому я глотнул еще. А потом еще и еще.

И в голове у меня мгновенно помутилось.

Тепло, непохожее на летний зной, разлилось по всему телу, пробежало по жилам, загорелось на щеках. Глаза разъехались. Все вокруг словно укрылось невидимым одеялом, и Джеймс заговорил со мной на непонятном языке.

Глотнув еще, я начал говорить тоже, не в силах удержаться, – слова так и скатывались с языка, словно камни по склону горы, догоняя и перегоняя друг друга.

Никто из нас, конечно, не понимал, о чем говорит другой, но это казалось неважным. Это была лучшая беседа, какую я только вел в своей жизни. И Джеймс меня на самом деле как будто понимал.

Поэтому к концу второй бутылки я рассказал ему все – о Джахиде, Джамиле и моем лучшем друге, Спанди. Я раскрыл тайну наших заработков; поведал, как мы катаемся по городу, цепляясь сзади к овощным фургонам, и о том, как однажды мы нашли в парке спящего Пира-Дурачка и измазали ему грязью штаны, чтобы он, проснувшись, решил, что обкакался.

Когда ночь состарилась и края небес посветлели, я признался еще и в своем шпионстве за Мэй. Услышав ее имя, Джеймс засмеялся и обеими руками, в одной из которых была сигарета, а в другой пиво, изобразил широкие круги перед своей грудью. Я засмеялся тоже, сам не зная чему, а Джеймс вскочил со стула, хлопнул меня по спине, стукнул своей бутылкой о мою и взъерошил мне волосы, против чего я уже не возражал.

А потом все закончилось столь же быстро, как и началось.

Джеймс, воздев над головой бутылку с пивом, застыл, словно уличная собака, неожиданно освещенная фарами.

Все вокруг застыло, даже воздух, которым мы дышали, и я зачарованно следил за тем, как медленно падает на землю пепел с его сигареты, а из темноты выплывают очертания чьей-то фигуры. Похожей на Джорджию.

Видеть нас она явно была не рада.

Джорджия стояла босиком, в одной длинной черной тенниске, и темные волосы вздымались вокруг ее головы рассерженными змеями.

Яростная и ослепляющая, она казалась волшебным существом, а не обычной женщиной, и сердце мое едва не разорвалось от ее темной, гневной красоты. Но тут – то ли из-за неожиданности ее появления, то ли из-за вида ее голых ног, то ли из-за сердца, отчаянно забившегося в груди, то ли из-за каравана верблюдов, вздумавшего вдруг расположиться на ночевку у меня в голове, – мне стало так плохо, что я согнулся и меня вырвало на собственные башмаки.

3

Следующий день был, пожалуй, худшим в моей жизни. Ну, может, не самым худшим. Но чертовски скверным.

В пересохшем горле жгло, живот, пустой и сгнивший изнутри, болел адски, все тело покрывала холодная испарина, в голове стучал молотами миллион кузнецов. Да к тому же мать нашла мне работу в то же утро, хотя была пятница и никто не работал, – очередной пример таинственного колдовства, на которое способны разгневанные матери.

С этого дня в течение двух часов после школы я должен был помогать Пиру Хедери – владельцу небольшого магазинчика, старому, как Королевская усыпальница, чьему зрению навечно заградили путь молочные бельма.

Я был ужасно раздосадован.

– Не можешь хорошо себя вести, будешь работать, – сказала мать сухо. – И держись подальше от Джеймса. Понятно?

Я тяжело вздохнул. Точь-в-точь как с Джахидом – та же песня.

– Как я должен это делать, по-твоему? – простонал я.

– Меня не волнует, как. Делай, и все!

Невыносимая женщина Хуже, наверное, всех армий, пытающихся завоевать нашу страну. Благодарение Аллаху, Джорджия рассказала ей только о том, что я пил пиво, поскольку, узнай она, что я еще пытался увидеть груди Мэй, прежде чем вернулся на землю и наткнулся на бутылку, так наверняка в ту же секунду сослала бы меня в медресе[8]8

Мусульманская школа.

[Закрыть].

– Пить алкоголь запрещено исламом, – напомнила она. – Теперь тебе придется гореть в аду за этот грех. А ведь тебе, кажется, еще и десяти нет, Фавад. И ты будешь гореть вечно, вместе с этими нечестивыми иностранцами!

– Я не знал, что это было пиво! – крикнул я.

– Не знал, как же! За ложь – еще десять лет ада, и еще пять – за то, что кричишь на мать. На твоем месте я бы помолчала.

– Но…

– Но, но!.. Никаких «но»! Убирайся с глаз моих, пока я тебя не побила!

Я покачал головой. Похоже, Джахид прав. С женщиной и впрямь разговаривать бесполезно, особенно если она – твоя мать.

Я вышел из кухни и поплелся в сад, подальше от попреков, которых не заслужил. В конце концов, я еще ребенок. А Джеймс, выходит, ни при чем? Это ведь он вынудил меня совершить грех, и он – взрослый мужчина. Почему же его никто не заставляет работать на слепого Хедери за пару афгани, которые я с той же легкостью раздобуду на Чикен-стрит? За что мне такое несчастье? И это – новый, демократический Афганистан!

Очередное доказательство мировой несправедливости явилось взору, когда я свернул за дом, чтобы укрыться в саду, и увидел там своего погубителя, Джеймса. Он сидел в темных очках за ноутбуком, ссутулившись, с таким видом, словно вся тяжесть мира лежала на его плечах.

– Замечательно, – буркнул я и повернул обратно.

И у себя в комнате, расстроенный, забрался в постель, надеясь сном прогнать недомогание, от которого по телу словно ползали вши.

* * *

Магазинчик Пира Хедери находился на углу 15-й улицы и объездной дороги, недалеко от британского посольства.

Внутри царил беспорядок – на полу валялись банки, упавшие с полок, всюду громоздились коробки со свисавшими из них тканями и полотенцами, и стояли ящики с фруктами, которые видывали лучшие дни, но, кажется, еще пользовались спросом.

Старик был слеп, однако загадочным образом мог найти все, что бы ни спросил покупатель, – тогда еще мог, во всяком случае. Он сказал, что нанял меня, поскольку пришлось уволить племянника – «дерьмового ублюдка», который приспособился подсовывать ему под ноги ящики и стулья ради удовольствия поглядеть, как старик упадет. Да еще и обкрадывал его к тому же.

– Ты воровать лучше и не пытайся, сынок, – предупредил он меня в первый же день. – Может, глаз у меня и нет, но я все вижу. – И показал крючковатым пальцем на дверь, где стоял на страже пес величиной с небольшого осла и смотрел на меня так, словно собирался нынче мной пообедать.

– Как его зовут? – спросил я, не сводя глаз с грозного зверя, намеревавшегося меня съесть. Он был так же стар и уродлив, как его хозяин. Рваные серые уши выдавали бывалого бойца.

– Кого?

– Пса.

– Пес…

– Ну да, я про вашего пса спрашиваю.

– Я и говорю – Пес. Его зовут Пес.

– А.

Я довольно быстро понял, что страшноватая внешность и недостаток воображения не мешают Пиру Хедери быть человеком на самом деле веселым. И, судя по всему, он совершенно не нуждался в моей помощи. Когда у него спрашивали пенку для бритья, он вставал со своего места возле стойки с сигаретами, шаркал в дальний правый угол, наклонялся ко второй полке снизу и возвращался с нужной упаковкой. Когда в магазин забегали какие-нибудь нехорошие дети и пытались что-то украсть, выход им преграждал Пес – рыча, капая слюной и вздыбив шерсть на загривке. Несостоявшиеся воришки писали в штаны и звали мамочку. А за возможность выйти невредимыми Пир требовал с них по пятьдесят афгани.

Во мне он действительно не нуждался, но у меня сложилось впечатление, что одинокому старику просто не с кем было поговорить. И всю первую неделю я только и делал, в общем-то, что наливал ему чай и сидел потом на ящиках с пепси, поедая сушеный горох, пока Пир предавался мыслям вслух и воспоминаниям о войне.

– В тот день мы потеряли много хороших парней, – сказал он однажды, завершив очередной рассказ о временах моджахедов.

Я понимающе кивнул, потом фыркнул, вспомнив, что он меня не видит. Хотя я и чувствовал себя чертовски взрослым, его рассказы изрядно будоражили мое воображение.

Их было шестьдесят человек в тот день, поведал Пир, все – пуштуны, все – «преданные делу свободы» и вооруженные до зубов «калашниковыми» и ракетными установками. Они совершили дерзкий налет среди бела дня на русскую базу к северу от Кунара.

– Вражеских солдат погибли сотни, – сказал Пир, – наша отчаянная смелость застигла их врасплох, к тому же вечное пьянство притупило их бдительность. Нам нечего было терять, а выиграть мы могли все, и мы засыпали их градом пуль и разрывных снарядов.

То была славная победа, заверил он, триумф, о котором потом слагали песни. Моджахеды мгновенно возникли из ниоткуда, обрушили ад на головы русских и так же быстро исчезли, «словно призраки, растворившиеся в воздухе».

Но уйти, увы, удалось не всем…

Когда победоносные моджахеды пробирались по горам Нуристана, направляясь в тайный военный лагерь, разбитый среди скал, их накрыла снежная буря. Ветер был такой, что резал лица, как ножом, и рвал одежду. И за его ревом они не услышали шума вертолета, который внезапно появился над ними и осветил их разноцветными ракетами.

Спасая свою жизнь, они побежали, а воздушные силы русских шли за ними по пятам, не отставая, всю ночь, пока не загнали наконец в узкое ущелье, где в засаде поджидало пятьсот солдат. Шанса у моджахедов не было ни малейшего, но они все же прорвались через это ущелье и рассыпались под прикрытием облетевшего леса – кто бросился в ледяную горную реку, кто зарылся в глубокие снежные сугробы.

– Да, мы потеряли тогда много хороших парней, – вздохнул Пир. – И много пальцев ног…

Я посмотрел на его корявые ноги – все десять пальцев с толстыми желтыми ногтями были на месте, выглядывали из-под кожаных ремешков.

– Тогда-то вы и ослепли? – спросил я. – Во время джихада?

– Ну нет, – проворчал он. – Я ослеп в тот день, когда женился. Увидел свою жену впервые, и она оказалась так страшна, что глаза мои закрылись и не захотели открыться вновь!

* * *

Моя работа у Пира заканчивалась обычно вечером, около половины шестого. В удачные дни я попадал на главную дорогу как раз тогда, когда возвращалась с работы Джорджия, и доезжал до дому вместе с ней. Как у большинства иностранцев, у нее был свой водитель, Массуд, что было, на мой взгляд, весьма неплохо, учитывая, что на жизнь она зарабатывала всего лишь вычесыванием коз.

– Это не какие-то там козы, – сказала Джорджия однажды, когда я пошутил, что она – самый богатый пастух во всем Афганистане. – Это козы кашемировые.

– Ну и что? Коза – это коза, годится лишь для еды и для бузкаши[9]9

Национальная игра, суть которой заключается в том, что всадник, не сходя с коня, должен подхватить с земли козью (или телячью) тушу и доставить ее в определенное место, в то время как остальные конные игроки пытаются ему помешать.

[Закрыть]! Что такого особенного в глупой кашемировой козе?

– Шерсть, мой милый. Она очень дорогая, и западные женщины чуть ли не душу продать готовы за джемперы и шали из кашемира. Это особенная шерсть, она есть только у этих коз. И, к счастью для вашей страны, Афганистан – производитель лучшего кашемира на свете.

– А почему тогда все пастухи не богачи?

– Ну, большинство из них просто не понимает ценности того, чем владеет. Кашемир пропадает зря, его состригают вместе с прочей шерстью и выбрасывают. А самое лучшее у козы – это мягкий подшерсток, и его нужно вычесывать и отделять. В сыром, необработанном виде он стоит около двадцати долларов за килограмм.

– Хм, неплохо.

– Неплохо, но и не слишком хорошо.

– Почему?

– Потому, – Джорджия улыбнулась и подняла брови, словно собираясь открыть мне какой-то большой секрет. – Даже если ваши фермеры знают об этой шерсти, они могут ее только собирать. Потом ее вывозят в Иран, Бельгию или Китай, где смешивают с худшей по качеству, и иногда ввозят обратно, а это чистое безумие. Если бы удалось создать условия для обработки шерсти здесь, в Афганистане, и оставлять ее чистой насколько возможно, тогда ваши пастухи и впрямь были бы очень богатыми людьми. Во всяком случае, по сравнению с тем, каковы они сейчас. У людей стало бы больше работы, и со временем появилась бы настоящая индустрия. Потому-то я и приехала в вашу страну – чтобы помочь это сделать.

Джорджия откинулась на спинку сиденья, с виду очень довольная собой.

Лично мне этот секрет показался совершенно неинтересным, но меня порадовало, что она хочет научить бедных пастухов, как стать богатыми. Слишком многие приезжают в Афганистан желая разбогатеть сами – или сделаться еще богаче.

– Ты возьмешь меня как-нибудь с собой? Посмотреть на коз? – спросил я.

– Конечно, возьму, если твоя мама разрешит.

– Разрешит, – сказал я. – Только Джеймса с нами не бери, а то добиться этого будет посложнее.

Джорджия засмеялась.

– Да, ты прав. Он у нее сейчас точно не в любимчиках.

– Куда там!

С той ночи мать перестала с Джеймсом разговаривать – и даже не смотрела на него, хотя это было не так-то просто, потому что он начал каждый день приносить ей цветы в знак примирения. К несчастью, Джеймса из-за этого невзлюбил еще и Шир Ахмад, и я был уверен, что, если бы охраннику не платили триста долларов в месяц, он бы убил иностранца.

Я проглядел, когда именно Шир Ахмад успел влюбиться в мою мать, – следил, должно быть, в это время за кем-нибудь другим. Она ведь все еще была очень красива, и я даже жалел его немного – пока он не пытался до нее дотронуться. Что до мамы, то она смеялась над его шутками, заваривала ему чай и готовила еду, но предпочитала все же компанию своей подруги Хомейры. И Шир Ахмаду только и оставалось, что лелеять в своем сердце надежду – и грозно смотреть на Джеймса, когда тот являлся домой с очередным никому не нужным букетом.

Единственным человеком, который продолжал разговаривать с Джеймсом и даже как будто радовался его обществу, была Мэй. Она перестала плакать и начала выпивать. Что было хуже – не знаю. Лицо у нее, во всяком случае, так и осталось красным и одутловатым.

– Что случилось с Мэй? – спросил я однажды у Джорджии.

– Ты о чем?

– Она теперь все время смеется.

– Что ж, это лучше, чем плакать.

– Не знаю. И Джеймс, по-моему, не знает.

Джорджия посмотрела на меня с улыбкой.

– Да, она с ним, кажется, больше общается в последнее время.

– Хочет стать его подружкой, – сказал я с понимающим видом, но Джорджия только покачала головой и громко засмеялась:

– Нет, Фавад. Она… как это на дари?.. Женщина, которая любит других женщин больше, чем мужчин.

От этого сообщения меня даже пот прошиб и сердце на миг остановилось.

– Что значит – любит? – тихо спросил я, думая в это время вовсе не о Мэй, а о своей матери и ее частых походах через дорогу.

– Как мужья любят своих жен… такой же любовью, – объяснила Джорджия и подмигнула, приняв, видимо, мою тревогу за удивление.

Я кивнул, делая вид, что мне все равно, ибо я – человек, умудренный жизненным опытом, но слова ее продолжали звенеть у меня в ушах, подобно смертному приговору. «Как мужья любят своих жен… как мужья любят жен…»

Это было невозможно. Невероятно. Ведь супружеская любовь – не только разговоры. А еще и поцелуи, и все такое.

Когда смысл услышанного окончательно дошел до меня и перед глазами развернулась полная картина ужасного будущего, я понял, что должен действовать – и поскорее.

Я должен выдать свою мать замуж за Шир Ахмада.

* * *

– Рановато тебе как будто интересоваться женщинами?

Пир Хедери повернул ко мне белые глаза. Мы сидели с ним на улице перед магазином, наслаждаясь ласковым теплым ветром, напоминавшим, что лето скоро закончится.

– Это не я интересуюсь, – сама мысль вызвала у меня легкое отвращение.

– А кто же?

– Ну, один… мужчина.

После ужасного открытия, что моя мать может оказаться женщиной, которая любит других женщин, я из всех сил старался заставить ее полюбить Шир Ахмада. Но, кажется, ничего не получалось.

Для начала я уговорил Джеймса – в одну из редких теперь минут, когда мы остались в доме одни, – передавать ей цветы через охранника. Сначала эта мысль им обоим не понравилась. Одному казалось странным вручать цветы мужчине, а второму – от мужчины их принимать. Но я объяснил, при помощи жестов и своего скудного английского, что матери удобнее будет получать подарки от иностранца через афганца, и тогда они согласились. И теперь она брала цветы и ставила в банках из-под кофе на подоконники, но с Шир Ахмадом дело все равно не шло дальше обмена несколькими словами – пока она наливала ему чай и выдавала тарелки с едой.

Тогда я попытался заинтересовать ее самим Шир Ахмадом.

– Какой же он смешной, этот Шир! – сгибался я на пороге кухни от хохота, надеясь разбудить ее любопытство очередной историей или анекдотом, которых он и не думал мне рассказывать. – Ты только послушай! Заснул как-то сумасшедший на краю дороги. Лежит себе и храпит. А на нем были хорошие, новые ботинки. И один прохожий решил их украсть. Снял потихоньку, а взамен надел свои, старые. И ушел. Тут машина едет, останавливается. Шофер будит сумасшедшего и говорит: «Ноги убери с дороги, а то мне не проехать». Сумасшедший смотрит, видит старые ботинки и говорит: «Проезжай, братец. Это не мои ноги!»

Мать в тот раз стирала в тазу с мыльной водой одну из белых блузок Джорджии. И когда я захохотал, хлопнув себя по ляжкам, она, вместо того чтобы присоединиться, только спросила, хмуро взглянув на меня:

– Ты опять пил пиво? – и вернулась к стирке.

С анекдотами номер не прошел, и я начал потихоньку вызнавать у Шир Ахмада подробности его жизни, останавливаясь поболтать с ним по дороге в школу и обратно, а потом увязывать их воедино.

– У него была жена, – поведал я матери, когда отдельные факты сложились в нечто целое и могли уже представить ей охранника живым человеком, а не просто столбом у ворот.

– У кого?

– У Шир Ахмада.

Мать отложила нож, которым пилила жирную плоть афганской курдючной овцы.

– И что? – спросила она. – Что с ней случилось?

– Это печальная история, мама. Очень печальная…

– Не актерствуй, Фавад.

Она опять принялась резать мясо.

– Ладно, – поспешно согласился я, испугавшись, что на том ее интерес и иссякнет, – только она и вправду печальная.

И окинул мать суровым взглядом, напоминая, что доброй мусульманке пристало иметь больше сострадания.

– Шир говорит, что женился очень молодым, на девушке, которая была еще моложе его, из той же деревни, и что он очень, очень ее любил. Он каждый день приносил ей цветы. – Я подчеркнул слово «цветы», сделал паузу и посмотрел на мать. Но та и бровью не повела. – Так вот, он приносил цветы каждый день и пел ей песни каждый вечер, пока она готовила ужин. Жили они скромно, потому что Шир еще только учился работать с канцелярскими документами в сельскохозяйственном департаменте и получал мало. Он – образованный человек, как видишь, умеет читать и писать, поэтому ему и дали работу в канцелярии, где нужно знать математику. Но, хотя денег у них было мало, Шир с женой все равно хотели иметь большую семью – пять сыновей и столько же дочерей. Только первый ребенок – это был мальчик – застрял в животе у его жены. Два дня женщины той деревни пытались его вытащить, и дом был залит ее кровью и слезами Шира. Все эти два дня он не отходил от жены, держал ее за руку и прикладывал к ее голове холодные, мокрые тряпки. Потом, на третий день, ребенка все-таки вытащили, но он был уже мертвый. И, когда этот маленький мертвец вышел на свободу из живота своей матери, он забрал с собой ее последний вздох…

Я закончил рассказ, мать оторвалась от своего занятия и рукой, в которой держала нож, откинула волосы с лица.

– Все мы знаем, что такое страдать, – сказала она тихо. – Ведь мы живем в Афганистане.

И когда она снова принялась резать мясо, мой разум наконец угнался за моим языком, и мне сделалось не по себе.

Я сообразил вдруг, что рассказом этим напомнил ей обо всем том, что она так усердно пыталась забыть. Глупей ошибки не придумаешь. И по дороге в свою комнату я треснул себя по голове – от всей души.