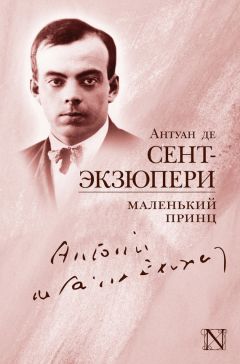

Читать книгу "Маленький принц (сборник)"

Автор книги: Антуан Сент-Экзюпери

Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература

Возрастные ограничения: 12+

сообщить о неприемлемом содержимом

Эрлен опять за свое:

– Да есть ли у тебя сердце? Она развлекается, она разгуливает по антикварам! Не прощу, никогда не прощу! Это… – Он не находил слов. – Это чудовищно, это непостижимо, это недостойно матери! – Он машинально вытащил сигарету и теперь размахивал красным портсигаром. – Уважай хотя бы себя…

«Когда же он наконец закурит», – только и думала Женевьева.

– Да, разумеется, – медлил Эрлен, приберегая под занавес последнее разоблачение. – Разумеется… Мать пошла развлекаться, а у ребенка кровавая рвота!

Женевьева побледнела. Она рванулась из комнаты, но он первым оказался у дверей:

– Нет, стой!

Он тяжело дышал, как зверь. Сколько он тут вынес в одиночку – но теперь она заплатит!

– Ты сделаешь мне больно – и сразу пожалеешь об этом, – просто сказала ему Женевьева.

Кому? Этому надутому пузырю, никчемному перед лицом реальности? По нему как ударили бичом – и его понесло, и полилась декламация.

Разумеется, она всегда была кокетливой пустышкой, не ценила его усилий. А он-то, простофиля, отдавал ей всего себя! Разумеется, – но это ничего, ведь страдал всегда он один, он всю жизнь один… Измученная Женевьева хотела отвернуться – но Эрлен удержал ее, чтобы отчеканить прямо в лицо:

– Женским грешкам приходит расплата!

Она вырывалась – и он должен был пригвоздить ее.

– Ребенок умирает – вот Божий перст!

* * *

Его ярость мгновенно стихает, как после убийства. Это слово вырвалось само, он сам оглушен. Женевьева, побелев, делает шаг к двери. Он догадывается, как выглядит в ее глазах, – а он-то хотел показать свое благородство! Нужно стереть этот образ, исправить, навязать другой – мягкий и добрый! И он произносит упавшим голосом:

– Прости… не уходи… я сошел с ума…

Вполоборота, рука на дверной ручке, она словно дикий зверек – ринется прочь, стоит ему шелохнуться. Он не шелохнется.

– Постой… я только хотел сказать… это так тяжело…

Она замерла – чего она боится? Его бесит этот пустой страх. Он признается, что был безумен, жесток, несправедлив, что она одна права, но сначала она сама должна подойти, проявить доверие, распахнуть перед ним свою душу. И тогда он унизится перед ней! И тогда она поймет!.. Но она уже открывает дверь.

Он резко хватает ее за руку. Она смотрит на него с сокрушительным презрением. Он упорствует: нужно любой ценой удержать ее под своей властью, показать свою силу, нужно сказать: «Смотри, ты свободна».

И он потянул эту хрупкую руку к себе – сперва легонько, потом крепче. Она подняла другую, готовая дать пощечину, – он схватил и ее. Теперь он делал ей больно. Он чувствовал, что делает ей больно. Так ребенок, схватив кошку, старается силой ее приручить, насильно приласкать – и чуть не душит. А хотел быть нежным. «Ей больно, все пропало!» Эрлен тяжело дышал. На мгновение его охватило безумное желание: задушить этот ужасный свой образ, который он вызвал в ней, задушить вместе с ней самой.

Наконец он разжал пальцы – с отчужденным чувством бессилия и пустоты. Она не спеша отстранилась, как будто и вправду больше нечего бояться, как будто вдруг стала неуязвимой. Его не существовало. Она помедлила, неторопливо поправила волосы и, выпрямившись, вышла.

Вечером Бернис пришел ее проведать – она ничего не сказала. В таком не признаются. Она просила – и он то вспоминал их детские годы, то рассказывал о своей жизни в далеких краях. И это значило: она доверяет ему маленькую девочку, которую нужно утешить, – а девочек утешают сказками.

Женевьева уткнулась головой в его плечо и, Бернису верилось, укрылась целиком в этом прибежище. Верилось и ей. И оба, конечно, не подозревали, какая малая часть человека отвечает чужой ласке.

V– Вы у меня, Женевьева, в такой час… Вы так бледны!

Женевьева молчит. Несносное тиканье стенных часов. Свет от лампы пополам с предрассветным мерцанием из окна – от этой тошнотворной микстуры бросает в лихорадку. Женевьева перебарывает себя:

– Я увидела, у вас горит свет, и пришла… – Больше не выговорить ни слова.

– Да, Женевьева, я… я, видите, разбираю книги…

Красные, желтые, белые пятна обложек. «Как лепестки», – думает Женевьева. Бернис ждет. Она недвижна.

– Я замечтался тут, в кресле, раскрывал одну книжку за другой, мне казалось – все уже читаны…

Чтобы не выдать волнения, он играет этакого все повидавшего старца – и голос спокойнее некуда:

– Вы хотели поговорить со мной, Женевьева?

А в душе у него проносится: «Это любовь сотворила чудо».

У Женевьевы лишь одна мысль: он не знает… Она недоуменно смотрит на него и почти кричит:

– Жак, я пришла…

Она проводит рукой по лбу. Окно белеет, заливая комнату искусственным светом, словно это аквариум. «Лампа вянет», – думает Женевьева.

И вдруг отчаяние прорывается:

– Жак, Жак, увезите, унесите меня с собой!

Бернис бледнеет, обхватывает ее руками, убаюкивает.

Женевьева закрывает глаза:

– Вы меня увезете…

Она уткнулась ему в плечо – и время летит над ним, не причиняя ей боли. Почти радостно от всего отрешиться: отдаешься течению, и оно уносит тебя, кажется, это утекает твоя жизнь… «Не причиняя мне боли», – грезит вслух Женевьева.

Бернис ласкает ее лицо. И тут в ней поднимается: «Пять лет, ведь уже пять лет… как же это?» И новая мысль: «Я столько ему отдала…»

– Жак! Жак… Мой сын умер…

* * *

– Видите, Жак, я сбежала из дома. Мне так нужно немного покоя. Я еще ничего не поняла, мне еще не больно. Может, и вправду у меня нет сердца? Вокруг плачут, пытаются меня утешать. Умиляются своей доброте. Понимаешь… Я еще не вспоминаю.

Тебе я все могу рассказать. Смерть приходит среди такого переполоха: уколы, перевязки, телеграммы врачам… После нескольких бессонных ночей кажется – это все во сне. Во время консилиума прислонишься головой к стене, а голова пустая.

И эти стычки с мужем, что за напасть! Сегодня, незадолго до… Он схватил меня за руку, мне показалось, сейчас сломает. Все из-за укола. Но я же знала – еще не пора. Потом просил прощения – к чему это? Я ответила: «Ладно, хорошо, я пойду к сыну». Он загородил дверь: «Нет, прости меня! Мне нужно твое прощение!» Просто каприз. «Послушай, пусти меня! Я прощаю». – «Да, на словах, но не от души». И снова, и снова, я чуть с ума не сошла.

И знаешь, когда все кончено, никакого отчаяния нет. Даже странно: тишина, покой. Мне казалось… казалось, малыш спит. Только и всего. А еще мне казалось, что это пристань – где-то очень далеко, бог знает где; я причалила к ней на рассвете и не понимаю, что дальше делать. Я думала: «Вот мы и приехали». Я смотрела на шприцы и лекарства – и повторяла про себя: «Все это ни к чему… мы приехали». И я потеряла сознание.

И вдруг ее пронзает: «Что я здесь делаю, это безумие!»

Там, она чувствует, первые лучи дня освещают пейзаж после крушения. Скомканные, остывшие простынки. Полотенца раскиданы по комнате, перевернутый стул. Скорее собраться с силами и противостоять разгрому. Скорее расставить по местам кресло, вазу, книги. Измотать себя в тщетных попытках восстановить связь вещей, обрамлявших жизнь.

VIК ней являются с соболезнованиями. Осторожно подбирают слова. И, чтобы не бередить горьких воспоминаний, ими же вызванных, – бестактно молчат. Она собранна, не согнута горем. Она твердо произносит слово, которого все избегают: смерть. Они не услышат в ней отзвука своих фраз! Она смотрит людям прямо в глаза, чтобы не смели ее разглядывать, – но едва она отводит взгляд…

А иные… До самой прихожей они идут совершенно спокойно, но на пороге гостиной, пошатнувшись, делают несколько порывистых шагов и падают в ее объятья. Ни слова. Она не скажет им ни слова. Они прижимают ее к груди, как будто хотят задушить в ней горе, – но у них в руках бьется рассерженный ребенок.

А муж все твердит о продаже дома. «Воспоминания так измучили нас!» Он лжет: страдание – почти друг. А он суетится, он ведь любит эффектные жесты. Сегодня вечером он едет в Брюссель. Ей придется ехать следом. «Но если бы вы знали, какой разор в доме…»

Все ее прошлое рухнуло. Эта гостиная, обустроенная с любовью и терпением. Эта мебель – ее выбрал не муж, не поставщик, а само время. Не гостиная обставлена этими вещами – ее жизнь. Стоит отодвинуть кресло от камина, а столик от стены, – и с прошлым порвано, все вокруг предстает голым и беззащитным.

– А вы? Вы тоже уезжаете?

В чуть заметном движении столько отчаянья.

Тысяча союзов распалась. Неужели один малыш удерживал в своих руках все узы, скреплявшие мир? Неужели он и был движущей силой, утверждавшей в мире порядок? Его смерть стала для нее крахом. И она не может сдержаться:

– Мне так плохо…

Бернис отвечает ей нежностью:

– Я возьму вас с собой. Уедем. Помните, я же обещал вам, что вернусь. Я вам обещал…

Бернис сжимает ее в объятьях, Женевьева чуть запрокидывает голову, ее глаза блестят от слез, – в плену его рук снова та маленькая заплаканная девочка.

Кап-Джуби, 192… г….

Бернис, старина, сегодня у нас почта. Самолет уже вылетел из Сиснероса. Скоро он будет здесь и захватит для тебя несколько горьких слов. Я много думал о твоих письмах и о нашей пленной принцессе. Вчера я бродил по берегу – и подумал, что мы сами как этот берег: такой пустынный и голый, вечно омываемый морем. Не знаю даже, существуем ли мы на самом деле. Ты ведь видел, как в иные вечера, в печальных лучах заката, тонет в море опрокинутый испанский форт. Но это отражение, переливающееся таинственным голубоватым блеском, – совсем из другого теста, чем настоящий форт на сверкающем от солнца пляже. Вот это отражение и есть твоя стихия. Не слишком подлинная, не слишком надежная. А Женевьеве оставь живую жизнь.

Конечно, сейчас она в полной растерянности. Но в жизни мало настоящих драм. Дружба, нежность, любовь так редки, что и теряешь их очень редко. А Эрлен – какой бы он ни был, один человек не слишком много значит. Я думаю, жизнь основана на другом.

Обычаи, условности, правила – все, что тебе ни к чему, от чего ты бежал… Но они-то и очерчивают жизнь Женевьевы. Что-то прочное, устойчивое должно быть вокруг нее – иначе как жить? Пусть даже оно нелепо или несправедливо – зато образует цельный язык. Умчавшись с тобой, Женевьева потеряет себя.

И потом, понимает ли она, что ей нужно? Та же привычка к богатству, которой она не осознает. Ну да, с деньгами можно многим овладеть, добиться наружного успеха, – а она живет внутренней жизнью. Но прочными, долговечными делает вещи богатство. Этот незримый подземный источник веками питал ее воспоминания, ее душу – стены ее крова. Ты же опустошишь ее жизнь – как пустеет дом без тысячи незаметных мелочей, из которых он и состоял.

Я могу понять: для тебя любить – значит заново рождаться. Тебе кажется, что ты увезешь с собой новую Женевьеву. Любовь для тебя – особый отблеск в ее глазах: ты ловил его порой и надеешься поддерживать так же легко, как огонь в лампе. И правда, порой простые слова полны могущества, и так нетрудно, кажется, питать огонек любви…

Вот только жизнь – это совсем другое.

VIIЖеневьева легонько трогает занавеску, потом кресло – робко, будто нащупывая стены своей тюрьмы. Прежде такие касания были просто игрой. Прежде все это легко появлялось в ее жизни и так же легко исчезало, как декорации в театре, – ведь она приходила и уходила. Ее вкус был надежен и безупречен – но что ей было до этого персидского ковра или той ткани с вычурным рисунком из Жуй? Прежде они все лишь создавали общий образ дома – вполне милый образ, теперь она встретилась с каждой вещью лицом к лицу.

«Ничего, – думала Женевьева. – Эта жизнь еще не стала моей, я здесь чужая». Она поглубже усаживалась в кресло, закрывала глаза. Словно в скором поезде. Каждый прожитый миг уносит назад дома, леса, деревни. А откроешь глаза – над твоей полкой все то же медное кольцо. Но ты – незаметно для себя – меняешься. «Через неделю я открою глаза – и это будет новая Женевьева: он меня увезет».

– Как вам наше прибежище, Женевьева?

Зачем разбудил ее так скоро? Она осматривается. Как ей передать свое ощущение: всему вокруг недостает надежности. Сама основа непрочна…

– Подойди, Жак, ты-то ведь настоящий…

Полумрак, холостяцкое жилье: пара кушеток, стены затянуты коврами по-мароккански – пять минут, чтобы развесить, пять минут – убрать.

– Жак, почему вы прячете стены, почему не даете их коснуться?

Она так любит ласкать ладонью камень, все, что есть в доме надежного, долговечного. Все, что может долго-долго тебя нести, словно корабль.

Он показывает свои богатства – «привез на память». Она понимает. Она знавала офицеров колониальных войск, возвращавшихся в Париж призраками из другого мира. Снова, спустя годы, оказавшись на бульварах, они изумлялись, что до сих пор живы. У себя дома они воссоздавали, кто лучше, кто хуже, свою обитель в Сайгоне или Марракеше. И говорили о товарищах, о женщинах, о продвижении по службе, – но вот эта ткань, которая там казалась самой плотью стен, здесь была мертва.

Она трогает пальцем бронзовую мелочь.

– Вам не нравятся мои безделушки?

– Простите меня, Жак… Они немного…

Она не решается сказать «пошлые». Но что же делать, если эти поделки вызывают в ней молчаливое презрение? Ее уверенность в своем вкусе – от навыка ценить только настоящего Сезанна, и никаких копий, лишь подлинную старинную мебель, и никаких имитаций… Щедрая сердцем, она приготовилась жертвовать чем угодно; ей казалось, она смирилась бы с беленной известью клетушкой, – но здесь ее что-то коробило, задевая не утонченность богатого ребенка, а, странным образом, саму ее внутреннюю честность. Он угадал ее замешательство, но не понял.

– Женевьева, я не могу предложить вам столько уюта…

– Жак! Бог с вами, что вы себе вообразили? Мне совершенно все равно! – Она теснее прижалась к нему. – Просто всем вашим коврам я предпочитаю обычный, хорошо натертый паркет. Я тут все устрою…

И она запнулась: ведь нагая простота, о которой она мечтала, – куда большая роскошь и куда большего требует от вещей: не то что эти маски на их лицах. Та зала, где она играла ребенком, сияющие ореховые паркеты, массивные столы, веками не ветшающие и не выходящие из моды…

Ее охватила странная печаль. Не жаль утраченного богатства и всего, что оно позволяет, – конечно, она не больше Жака привыкла к излишествам. Но она отчетливо поняла, что в новой жизни будет богата именно лишним. Это ей ни к чему. А вот уверенности, надежности уже не будет. «Вещи, – подумала она, – всегда были долговечней меня. Они встречали меня при рождении, шли со мной по жизни, и я была уверена, что они встанут надо мной в смертный час. А теперешние мне предстоит пережить».

Она опять вспоминает: «Там в родных местах…» И снова перед ней тот самый дом за раскидистыми липами. Не было ничего прочней на видимой кромке мироздания, чем уходящие в землю каменные ступени перед его порогом.

О, там… И она представляет, как там зимой. Как зима прибирает в лесу каждую сухую ветку, обнажает каждую линию дома – видишь самый костяк мира.

Мимоходом Женевьева свистит своим собакам. Каждый шаг отзывается хрустом мертвой листвы, но Женевьева знает: после зимней генеральной уборки весна снова будет ткать свое кружево, взберется по ветвям, вспыхнет почками, заново возведет зеленые своды, глубокие и вечно волнуемые, как морская вода.

Там ее мальчик не исчез бесследно. Она спускается в подвал перевернуть дозревающую айву – он только что выскользнул оттуда. Но ведь он уже столько набегался, мой малыш, столько нашалил, – пора быть умницей, и теперь он спит, так ведь?

Там она узнаёт приметы смерти и не боится их. Каждый присоединяет свое молчание к молчаниям, обитающим в доме. Подними глаза от книги, затаи дыханье – и услышишь едва отзвучавший зов.

Разве кто-то исчез? Все без конца меняются, и только ушедшие неизменны и надежны: лицо, виденное в последний раз, уже никогда не солжет.

«А теперь я пойду за этим человеком – и буду страдать и сомневаться в нем». Только с теми, чей путь окончен, ей удается распутать клубок нежности и обид.

Она открывает глаза: Бернис спит.

– Жак, защити меня, я ухожу нищей, такой нищей!

Она выдержит, выживет и в каком-нибудь домишке в Дакаре, и в толпе где-нибудь в Буэнос-Айресе, в мире пустых и неверных зрелищ, – только бы Бернис был действительно самым сильным, как в книжках ее детства.

Он склоняется к ней, он говорит с ней так нежно. Этот его образ, эта чудесная нежность – Женевьева заставляет себя верить, любить сам образ любви: этот слабый образ – единственная ее защита.

Сегодня ночью, среди любовных ласк, она уткнется ему в плечо – в это хрупкое, уязвимое прибежище, – пряча лицо, словно умирающий зверек.

VIII– Куда мы едем? Зачем вы меня сюда завезли?

– Вам не нравится эта гостиница, Женевьева? Хотите – уедем.

– Да-да, уедем, – говорит она с ужасом.

Света фар не хватало. Они с усилием прокладывали путь, словно просверливая его в ночи. Бернис бросал взгляд за взглядом на побледневшую Женевьеву.

– Вы замерзли?

– Ничего, немножко. Я забыла мои меха.

Все-таки она была легкомысленной девчонкой – даже улыбнулась.

Зарядил дождь. «Вот зараза!» – выругался про себя Бернис – и тут же подумал: таковы подступы к земному раю.

Под Сансом пришлось менять свечу. А он забыл ручной фонарь: еще одна промашка. Он на ощупь, под проливным дождем орудовал ключом, ключ не держал. «Какого черта мы не поехали поездом?» – упрямо твердил он себе. Он сам выбрал машину: казалось, она дает свободу, – ничего себе свобода! И вдобавок с самого начала их бегства он делал глупость за глупостью, а сколько всего он забыл взять!

– Ну что, получилось?

Женевьева вышла к нему из машины. Она вдруг почувствовала себя пленницей: строй деревьев – конвоиры, и среди них дурацкая будка дорожного мастера. Боже, какая нелепость у нее в голове: уж не собирается ли она остаться здесь навсегда?

Все было готово, он взял ее за руку:

– Да у вас жар!

Она улыбнулась:

– Так… устала немного… Хорошо бы заснуть.

– Не надо, не надо было выходить под дождь!

Мотор стучал и тянул с перебоями.

– Подъезжаем, Жак? – Ее клонило и клонило в сон, и обволакивала лихорадка. – Милый, подъезжаем?

– Да, любовь моя, да, вот уже Санс.

Она вздохнула. Эта попытка ей не по силам. И все из-за этого задыхающегося мотора. Каждое дерево такое тяжелое – и его нужно подтащить, подтянуть к себе. Потом следующее. Одно за другим. Снова и снова.

«Это невыносимо, – думал Бернис. – Надо еще раз остановиться». Он с ужасом представил себе новую вынужденную остановку. Он страшился этой неподвижности вокруг: она высвобождала в нем таящиеся в зародыше мысли. Он страшился неизвестной силы, что рвалась наружу.

– Женевьева, маленькая моя, забудьте об этой ночи! Подумайте, что нам предстоит… подумайте об Испании! Ведь вам понравится Испания, правда?

И в ответ – слабый голосок словно издалека:

– Да, Жак, я счастлива… только боюсь разбойников. – И она грустно улыбнулась.

Бернису больно от этих слов, он ведь видит, что они значат: это путешествие в Испанию – просто волшебная сказка… И никакой веры. Армия без веры. Армия без веры не может победить. «Женевьева, просто ночь и дождь разрушают доверие между нами!» И он вдруг понимает, что эта ночь – как страшная нескончаемая болезнь. Это привкус болезни у него на губах. В такие ночи нет надежды на рассвет. Он сопротивляется, он вдалбливает самому себе: «С рассветом придет исцеление, лишь бы больше не было дождя… Лишь бы не было дождя…» В них самих засела какая-то болезнь, но этого он пока не понял. Он был уверен: заражена земля, а не они, больна ночь, а не они. Он жаждал рассвета, как те обреченные, что твердят: «Взойдет день – и станет легче дышать», «Придет весна – и я помолодею»…

– Женевьева, подумайте о новом доме, который ждет нас там…

Он тут же понял: ни за что нельзя было так говорить. Ничто не могло возвести образ этого дома в душе Женевьевы.

– Да, наш дом…

Она пробовала слово на вкус. Но вкус его ускользал, и тепло его не грело.

В ней всколыхнулось множество мыслей, в которых она не решалась себе признаться, и они пугали ее, грозя вот-вот облечься в слова.

Он не знал гостиниц в Сансе и остановился под уличным фонарем, чтобы заглянуть в путеводитель. Фонарь едва не гас, в тусклом свете газа шатались тени, на блеклой стене проступала размытая, полустертая вывеска «Велоси…». Казалось, никогда прежде он не встречал такого тоскливого, такого пошлого слова. Символа житейской заурядности. Ему вдруг стало ясно, что и в его жизни многое было пошлым и заурядным – а он и не замечал.

– Огоньку дать, хозяин? – Трое тощих парней, посмеиваясь, разглядывали его. – Американцы, видать, – заблудились…

Потом они уставились на Женевьеву.

– Идите к черту, – проворчал Бернис.

– Слушай, а цыпочка у тебя хоть куда! Но наша, из двадцать девятого!..

Женевьева растерянно обернулась к нему:

– Что они такое говорят? Уедем, пожалуйста, уедем!

– Но, Женевьева…

Он сдержался и замолчал. Его дело – искать гостиницу. Ну, пьяные мальчишки – что за важность? И тотчас он спохватился, что ведь у нее жар, она мучается, и он должен был ее оградить… Он клял себя с болезненным упорством: как он допустил, что она столкнулась с этой грязью! Он, он…

Гостиница «Глобус» была заперта. Ночью эти маленькие отели не отличить от мелочных лавок. Он долго стучал в дверь, наконец раздались неспешные шаги. Ночной сторож приоткрыл дверь:

– Мест нет!

– Умоляю вас, моя жена больна! – упрашивал Бернис.

Дверь захлопнулась. Шаги затихли в коридоре.

Неужели все против них?

– Что он ответил? – спрашивала Женевьева. – Почему, почему он даже не ответил?

У Берниса едва не вырвалось, что они не на Вандомской площади: здесь все ложатся спать, едва постояльцев набивается под завязку. А как же иначе? Он молча уселся в машину. Его лицо блестело от пота, с крыши капало ему за воротник. Не в силах отвести взгляд от мокрой мостовой, он не трогался с места, – ему казалось, чтобы двинуться, он должен преодолеть вращение земли. И опять эта нелепая мысль: «Вот взойдет день…»

Так необходимо было сейчас доброе слово! И Женевьева попыталась:

– Ничего, милый. Должны же мы заработать свое счастье.

Бернис взглянул на нее.

– Спасибо, Женевьева. Вы очень великодушны.

Он был тронут. Он хотел было обнять ее – но этот дождь, этот неуют, эта усталость… Он просто взял ее за руку – и ощутил, что жар нарастает. Каждый миг подтачивал ее плоть. Он успокаивал себя, воображая: «Я закажу ей грогу. Все обойдется. Обжигающего грогу. Закутаю ее одеялами. Мы будем смотреть друг на друга и смеяться над тяготами дороги». Он проникался безотчетным счастьем. Но как далеко от этих образов то, что с ними сейчас! Еще две гостиницы вообще не отзывались. Мечты, мечты. Их надо было каждый раз восстанавливать заново. И с каждым разом они чуть-чуть теряли в очевидности, в возможности стать явью.

Женевьева молчала. Он чувствовал, что больше не услышит ни единой жалобы, ни единого слова. Он может ехать часы, дни напролет – ни единого слова. Никогда. Он может выкручивать ей руки – ни слова… «Что за вздор, что за бред!»

– Женевьева, девочка моя, вам плохо?

– Нет-нет, все прошло, мне уже лучше.

Она уже во многом разуверилась, от многого отреклась. Ради чего? Ради него. Она отказалась от всего, что он не мог ей дать. И теперь это «мне лучше…» – значит, в ней сломалась какая-то пружина. Она покорилась. Теперь ей будет все лучше и лучше: она больше не ждет счастья. И когда ей станет совсем хорошо… «Ох, какой же я болван, я опять брежу!»

«Гостиница Надежды и Англии». Коммивояжерам скидки.

– Обопритесь на мою руку, Женевьева… Да-да, комнату. Жена нездорова, скорее грогу ей. Грогу, и погорячее!

Коммивояжерам скидки. Откуда в этих словах столько тоски?

– Сядьте в кресло, вам будет легче.

Почему все не несут грог? Коммивояжерам скидки.

– Пожалуйста, моя бедная госпожа! Ах, бедняжка! – заискивала старая горничная. – Такая бледненькая, вся дрожит! А я вам грелку налью. Пойдете в четырнадцатый, прекрасная комната, большая. Не угодно ли господину заполнить бланки?

Взяв захватанную ручку, он сообразил, что у них разные фамилии. Женевьева – и снисходительность прислуги! «И все из-за меня. Какая пошлость!» И опять она пришла на помощь:

– Любовники! Правда, мило?

Им представился Париж, огласка, возбужденные лица знакомых. И это они только начали сталкиваться с трудностями! Но заговорить об этом они не смели, боясь, что думают об одном. И Бернис понял, что на самом деле ничего еще не случилось, совсем ничего: ну, мотор не тянул, ну, дождик их вымочил, ну, лишних десять минут в поисках гостиницы. Главные трудности, которые они должны преодолеть, – в них самих. Это с собой боролась Женевьева – но то, что она силилась вырвать с корнем, вросло в нее слишком крепко и теперь разрывало ее изнутри.

Он взял ее руки в свои, уже понимая, что никакие слова не помогут.

Она спала. Он и не думал о любви. Зато приходили причудливые образы, ассоциации. Вот горит лампа. Он должен скорее дать пищу огню. Но надо и защитить пламя от поднятого им ветра.

Но страшнее всего – безразличие. Лучше бы в ней проснулась жадность к земным благам и радостям. Лучше бы она волновалась из-за вещей, страдала, плакала из-за них, как голодный ребенок. Тогда, при всей своей нищете, он многое мог бы ей дать. Но он стоял на коленях, неимущий, перед ребенком, который ничего не хочет.