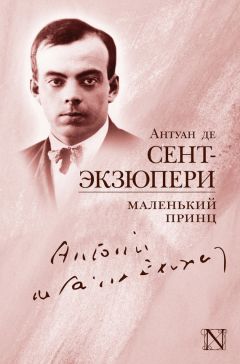

Читать книгу "Маленький принц (сборник)"

Автор книги: Антуан Сент-Экзюпери

Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература

Возрастные ограничения: 12+

сообщить о неприемлемом содержимом

В Кап-Джуби день поднимал занавес, и сцена показалась мне пустой. Ни малейшей тени, никакого второго плана. Дюна, конечно, на своем месте, пустыня, испанский форт. Нет лишь того легкого движения, которое и в тихую погоду придает богатство лугам или морской глади. Даже медлительные караваны кочевников видят весь день, как пересыпается песок, и каждый вечер разбивают шатры среди нового девственного убранства пустыни. И я бы ощутил ее бескрайность, если б хоть что-то сдвинулось вокруг, – но в этих застывших декорациях душа в таком же плену, как на олеографии.

Этот колодец перекликался с другим, за триста километров отсюда. Вроде бы тот же колодец, тот же песок, так же легли земные складки. Но это видимость: там – уже другая, новая ткань бытия. Так обновляется, что ни миг, вечно одна и та же пена прибоя. И у второго колодца я почувствовал бы свое одиночество, а у следующего – что и в самом деле есть над непокоренной страной покров тайны.

День тянулся нежилой, не обставленный событиями. Просто движение солнца – чистая астрономия. Просто на несколько часов земля подставляет бока солнцу. Здесь человеческая природа больше не питала слова уверенностью, и они в конце концов теряли смысл. Ничего в них больше не было, кроме песка. И даже самые весомые – «любовь», «нежность» – не отягощали сердце бременем полноты.

Если ты вылетел из Агадира в пять, ты уже должен приземлиться.

– Если он вылетел из Агадира в пять, он уже должен приземлиться.

– Ну да, старина, да… все потому, что ветер юго-восточный.

Небо желтое от песка. Этот ветер за несколько часов перевернет вверх дном всю пустыню – а ведь северный месяцами ее обустраивал. Сегодня тут полный разор: дюны косо вздувает, песок взметается длинными прядями, и каждая раскручивается, словно катушка, чтобы чуть подальше снова свернуться.

Вслушиваемся. Нет. Это шумит море.

Ведь почтовый в пути – ничто, пушинка. Между Агадиром и Кап-Джуби, над неразведанной непокоренной страной – где он, наш товарищ? Когда же наконец появится у нас в небе ясный, недвусмысленный знак?

«Если он вылетел из Агадира в пять…»

Начинаешь предчувствовать беду. Ведь авария почтового – это всего лишь длящееся ожидание, и разговор то вспыхнет, то замрет. Время все растягивается и растягивается, его уже никак не заполнить незначительными движениями, обрывочными словами…

И внезапно кто-нибудь ударяет кулаком по столу:

– Черт возьми, уже десять! – И все вскакивают: товарищ попал к маврам.

Радист говорит с Лас-Пальмас. Дизель громко пыхтит. Генератор гудит, как турбина. Радист не сводит глаз с амперметра, отмечающего каждый удар ключа.

Я стою и жду. Радист наискось протягивает мне левую руку, продолжая работать правой. Потом кричит мне:

– Что?

Я вообще-то ничего не говорил. Через полминуты он снова кричит, не разобрать, я отвечаю:

– А, да?

Вокруг все блистает: сквозь приоткрытые ставни полосой ложатся солнечные лучи, шатуны дизеля, отсверкивая влажными молниями, взбивают их как масло.

Наконец радист всем телом поворачивается ко мне, снимает шлем. Мотор чихает и останавливается. Я слышу последние слова – среди внезапной тишины радист выкрикивает их, словно до меня метров сто:

– …плевать хотели!

– Кто?

– Да эти.

– Ясно. А связаться с Агадиром?

– Не время, вряд ли там кто на связи.

– Попробуйте, что делать.

Я царапаю в блокноте:

Почтовый не прибыл. Точка. Состоялся ли вылет. Точка. Подтвердите время.

– Отправьте им.

– Вызываю.

Грохот с новой силой.

– Ну и?

– …дать.

Это я отвлекся, задумался. Он, верно, сказал, что надо подождать. А кто ведет почтовый? Уж не ты ли, Жак Бернис, затерялся нынче во времени и пространстве?

Радист выключает силовую группу, переключается на прием, снова надевает шлем. Постукивает карандашом по столу, зевая, смотрит на часы.

– Похоже, авария?

– Хотел бы я знать!

– Ну да. Ага!.. Нет, пусто. Не услышал нас Агадир.

– Еще раз?

– Еще раз.

И он снова запускает мотор.

Агадир по-прежнему молчит. А мы ждем, пока он прорежется. Стоит ему выйти с кем-нибудь на связь – и мы тут же вклинимся.

Сажусь. От нечего делать беру наушники – и попадаю в вольеру, полную птичьего гвалта.

То длинные, то короткие трели так и частят – я плохо разбираю этот язык, но сколько же оказалось голосов в этом небе, которое я считал безмолвной пустыней!

Говорят три станции. Смолкнет одна – тут же подхватывает другая.

– А вот и Бордо, радиомаяк.

Высокая скороговорка вдалеке. Другой голос, ниже, неспешней.

– А это?

– Дакар.

Вот явно расстроенный голос. Смолкает, вступает снова, опять смолкает – снова…

– Барселона вызывает Лондон, а Лондон не отзывается.

И уж совсем вдали под сурдинку что-то рассказывает Сент-Ассиз!

Вот так свидание у них тут в Сахаре! Собралась вся Европа, и столицы любезничают птичьими голосами.

Вдруг по всему эфиру раскатывается близкий шум, мгновенно заглушающий остальные голоса.

– Агадир?

– Агадир.

Радист дает позывные, неотрывно глядя на часы – почему?

– Слышит нас?

– Нет. Но он сейчас будет говорить с Касабланкой, и мы все узнаем.

И мы тишком подслушиваем секреты ангелов. Карандаш радиста тычется в бумагу, замирает, прикалывает к ней букву, другую, потом, торопясь, целый десяток. Из букв распускаются слова, как цветы.

Для Касабланки…

Ах, собака! Тенерифе забивает Агадир! Его мощный голос без остатка заполняет наушники. И вдруг обрывается.

…землился шесть тридцать. Вылетел…

Тенерифе снова влезает без спросу.

Но я уже знаю все, что нужно. В шесть тридцать почтовый вернулся в Агадир. Туман? Что-то с мотором? Так или иначе, он вылетит не раньше семи. А не опаздывает.

– Спасибо!

IIIЖак Бернис, скоро ты будешь здесь – но прежде я хочу снять покров тайны с тебя самого. С тебя, чье место на земле вот уже второй день должны искать радисты. Ты проведешь с нами положенные двадцать минут, я открою банку консервов и откупорю бутылку вина, и ты не скажешь ни слова о любви или о смерти, ни об одном из главных вопросов, – только о направлении ветра, о том, как там небо и твой мотор. Ты усмехнешься шутке механика, вздохнешь – ну и жара, и будешь похож на любого из нас.

Я расскажу, что за путешествие ты совершаешь. Как заглядываешь под кромку видимостей. И почему, хоть мы все и шагаем бок о бок, шаги у тебя совсем другие.

Мы с тобой родом из одного детства, и вот что внезапно возникает в моей памяти: древняя, полуразрушенная, увитая плющом стена. Мы были бесстрашными мальчишками:

– Ну, чего трусишь? Открывай дверцу…

Древняя, полуразрушенная, увитая плющом стена. Иссушенная, пронизанная, пропитанная солнцем. Пропитанная веществом очевидности. Ящерицы шуршали в листьях плюща, мы называли их змеями: уже тогда нас манил этот образ бегства, именуемого смертью. Каждый камень с этой стороны стены был теплый, как яйцо из-под наседки, и такой же круглый. И в каждой былинке, в каждой крупице земли ни малейшей тайны не оставило солнце. По эту сторону стены полновластно, во всем своем изобилии царило деревенское лето. Мы посматривали на колокольню. Прислушивались к шуму молотилки. Все вокруг заливала синева небес. Крестьяне жали хлеб, священник опрыскивал купоросом виноградник, взрослые в гостиной играли в бридж. Их всех, старших, чей труд был отдан этому уголку земли, кто на весь век, от рожденья до смерти, брал под опеку это солнце, этот хлеб, этот дом, – их всех мы звали «стражей». Ведь было так сладко воображать себя на самом опасном островке между двух гибельных океанов – между прошлым и будущим.

– Поворачивай ключ!

Детям запрещалось открывать эту маленькую, позеленевшую, словно древняя баржа, дверцу, запрещалось прикасаться к огромному замку, вынырнувшему из пучины времен ржавым, как старый якорь.

Взрослые, конечно, боялись за нас: вечный страх, что ребенок утонет, хоть бы и в луже. А за дверцей спала, под покровом неба, недвижная вода – так она спит, говорили мы, уже тысячу лет; и всякий раз, когда заходила речь о стоячей, мертвой воде, мы вспоминали наш пруд. Мелкие круглые листочки одели его зеленой ряской – мы бросали камешки, пробивая в ней крохотные дырочки.

А какой прохладой овевали эти мощные, тяжелые ветви, несшие на себе все бремя солнца! Никогда ни один луч не золотил нежную зелень запруды, не касался драпирующей воду драгоценной парчи. А швырнешь камешек – и он летит и летит, как звезда: ведь мы-то знали, что там нет дна.

– Посидим…

Ни звука вокруг. В этой прохладе и сырости, среди этих запахов мы наслаждались новым ощущением тела. И, конечно, мы были заброшены невесть куда, на край света, – ведь мы уже знали: странствовать – значит прежде всего обретать новую плоть.

– Здесь все видно с изнанки.

С изнанки видно это самоуверенное лето, эти поля, эти лица – все, что держало нас в плену. И мы ненавидели этот навязанный нам обычный мир. К ужину мы возвращались домой, сгибаясь под тяжестью тайны, как ловцы жемчуга, коснувшиеся сокровища на самом дне. И когда солнце опрокидывалось в закат, розовым отливая на скатерти, – нас больно ранили слова:

– День-то все прибывает.

Мы чувствовали, как нас затягивает эта вечная круговерть, эта бесконечная череда времен года, каникул, свадеб и смертей. Пустая суета, видимость жизни.

Главное – бежать отсюда. В десять лет мы находили прибежище на чердаке, под самыми стропилами. Мы оказывались за кулисами этой жизни: мертвые птицы, разворошенные сундуки, одежда, которую никто не носит… И, конечно, сокровище – где-то здесь оно спрятано, как в любом старинном доме, ведь сказки так ясно описывают: сапфиры, опалы, алмазы… Сокровище чуть мерцало – и каждая стена, каждая балка обретали смысл. Каждая из этих огромных балок – бог весть от чего они защищают дом. Да, конечно. От времени. Ведь время и было здесь главным врагом. От него защищались традициями. Культом прошлого. Мощными балками. И только мы знали: этот дом спущен на воду, словно корабль. Только мы, облазив все его трюмы, знали, что он уже дал течь. Нам была известна каждая лазейка, сквозь которую птицы забирались умирать на чердак. Каждая щель в корпусе этого судна. Внизу в просторных залах болтали гости, танцевали красивые женщины. Как обманчива безопасность! И ликеры подавались: черные лакеи, белые перчатки… Эх, вы, пассажиры! А мы тут, наверху, видели, как в рассевшиеся швы кровли просачивается синяя ночь. Вот крохотное отверстие, пропустившее одну-единственную звезду. Выцеженную для нас из всего огромного неба. Но она-то и несла с собой болезнь. Мы сторонились: от таких умирают.

Нас пробивала дрожь. Вокруг кипела непостижимая работа. Балки чуть не лопались от сокровища. При каждом треске мы бросались простукивать дерево. Ведь это все была скорлупа, готовая отдать свое ядро. Скорлупа, извечная оболочка вещей, под которой наверняка что-то совсем другое. Может быть, эта звезда – маленький твердый алмаз. Когда-нибудь мы отправимся искать его – на север, или на юг, или в глубь себя. Бежать.

Звезда выглядывала из-за края черепицы, и это был ясный знак: пора спать. Мы спускались к себе, унося с собой в полусон – наше дальнее странствие – все, что знали о мире, где таинственный камешек бесконечно погружается в глубину вод, а щупальца-лучи в просторах вселенной тысячелетиями пронзают тьму, чтобы добраться до нас, где дом, как корабль, трещит под гибельным ветром, и напор непостижимого сокровища взрывает вещи, одну за другой.

– Ну, садись. Я уж думал, у тебя авария. Вот, выпей. Я думал, авария, собрался лететь на поиски. Самолет вон уже на взлетной. А у нас тут племя аит-тусса напало на изаргинов. Так я боялся, что ты угодишь в самую заваруху. Пей, пей. Или хочешь съесть чего-нибудь?

– Да нет, отпусти меня.

– У тебя же еще пять минут. Погляди-ка на меня. Что там с Женевьевой? Почему ты усмехаешься?

– Да пустяки. Только что, в кабине, вспомнил одну старинную песенку. И словно вдруг помолодел…

– А Женевьева?

– Не знаю ничего. Пусти меня.

– Жак! Отвечай!.. Ты ее видел?

– Да… – Он колебался. – По пути в Тулузу я сделал крюк, чтобы повидать ее еще раз…

И Жак Бернис рассказал мне, что с ним приключилось.

IVТо был не захолустный полустанок – то была потайная дверца. По видимости, она выходила в поля. Контролер на перроне окидывал безмятежным взглядом белую дорогу, ручеек, кусты шиповника – никакой тайны! Начальник станции ухаживал за розами, носильщик с напускным рвением толкал пустую тележку. Но за этим маскарадом скрывались три стража запретного мира.

Контролер постучал пальцем по картонке билета:

– Вам же из Парижа в Тулузу, почему вы сходите здесь?

– Поеду дальше следующим поездом.

Контролер разглядывал Берниса. Он колебался, пропускать ли его – не к дорожке, ручью и шиповнику, а в королевство, куда со времен Мерлина проникают, срывая покров видимости. Но, похоже, он углядел-таки в Бернисе три доблести, со времен Орфея нужные для этого путешествия: мужество, молодость, любовь…

– Проходите, – сказал он.

Скорые неслись мимо как угорелые, а этот вокзал служил лишь для отвода глаз, словно маленькое кафе какого-нибудь тайного общества, с подставными официантами, подставными музыкантами, подставным барменом…

Уже в омнибусе Бернис почувствовал, как его жизнь замедляет ход, меняет смысл. А в этой повозке, рядом с крестьянином-возницей, он удалялся от нас все сильнее и сильнее. Он погружался в тайну. Лицо возницы к тридцати годам уже покрыли все положенные морщины: больше ему не стариться. Он обводил рукой поле:

– Ишь как пошло в рост! – И всходы пшеницы с незримой нам скоростью рвались к солнцу. Он указывал на стену: – Дед моего деда строил! – И мы казались Бернису еще более далекими, суетными и ничтожными. Стена перед ним была вечная, и дерево – вечное, – и он догадался, что у цели.

– Вот и поместье. Прикажете подождать?

Дремлет сказочное королевство, опустившееся под воду, – здесь Бернис за один час проживет сто лет.

И в тот же вечер та же повозка, тот же омнибус, тот же скорый позволят ему все-таки вывернуться, бежать обратно в мир, как повелось со времен Орфея или Спящей красавицы. Он прижмет, на пути в Тулузу, бледное лицо к стеклу вагона, он будет похож на других пассажиров. Но в самой глубине сердца он будет нести воспоминание, которое не выразить словами, как цвет небосвода, как цвет луны.

Странно: он вошел – а навстречу ни привета, ни возгласа удивления. Только глухой звук собственных шагов. Он, как встарь, перескочил через ограду. Аллеи заросли травой – вот и все перемены. Меж деревьев проглянул белый дом – словно во сне, из неодолимой дали. Вот он и у цели – если только это не мираж. Он поднимается по уходящим в землю каменным ступеням. Эта уверенность линий рождена непринужденностью и необходимостью.

«Здесь все настоящее…» В темном вестибюле брошена на стул белая шляпка – не ее ли? Милый сердцу беспорядок: никакой запущенности, все исполнено смысла и говорит о присутствии, хранит отпечаток движения. Чуть отодвинутое кресло: кто-то встал из него, опершись рукой о стол, – так и видишь этот жест. Раскрытая книга: кто ее читал и оставил? Почему? У кого-то в голове, быть может, еще звучат ее последние слова.

Бернис улыбнулся: сколько в этом доме маленьких забот, маленьких хлопот. Целый день кипела здесь жизнь: надо выполнять все те же домашние повинности, поддерживать тот же милый беспорядок. А здешние драмы почти ничего не значили: у путешественника, чужестранца они могли вызвать только улыбку…

«И все же, – думал Бернис, – здесь, как и везде, из года в год на смену дню спускается вечер, завершая круг. А назавтра… назавтра жизнь начинается снова. И снова идет до самого вечера. А вечер приносит разрешение от дел: закрываются ставни, возвращаются на полку книги, экраны прикрывают камин – все на своих местах. Этот ежевечерне обретаемый покой мог бы стать вечным, в нем уже ощутим привкус вечности. Мои же ночи – даже не передышка…»

Бернис бесшумно сел. Он не осмеливался себя обнаружить: все вокруг казалось таким мирным, таким нерушимым. Вот сквозь аккуратно опущенную штору просочился солнечный луч. «Истерлась, – думает Бернис, – здесь все старится так незаметно…»

«Что-то мне предстоит узнать…» Шаги в соседней комнате наполняют дом тихой радостью. Тихие, спокойные шаги. Будто бы монашенка убирает цветами алтарь. «Как малы вершащиеся здесь дела! Моя жизнь спрессована, словно драма. А здесь столько свободного пространства, столько воздуха вокруг всякого движения, всякой мысли…» Он выглянул в окно: за окном тянулись под солнцем поля. Бежала вдаль белая дорога – чтобы идти на молитву, чтобы ехать на охоту, чтобы отнести на станцию письмо. Бернис прислушался к отдаленному шуму молотилки – так слабый голос актера заставляет замереть зал.

Снова звук шагов. «Верно, расставляют безделушки – вечно ими забиты эти полки под стеклом. Ведь от каждой эпохи остаются свои окаменелости…»

До него долетел обрывок разговора.

– Думаешь, она доживет до конца недели? Доктор…

Шаги затихли в глубине. Ошеломленный, он молчал. Кто здесь умирает? Сердце его сжалось. Он звал на помощь всех свидетелей жизни: белую шляпку, раскрытую книгу…

Голоса послышались вновь. Полные любви, но спокойные. Под этой кровлей поселилась смерть – и ее принимали как свою, не отводя глаз. Никаких декламаций. «Как все просто, – думал Бернис. – Жить, расставлять безделушки, умирать…»

– Ты нарвала цветов для гостиной?

– Да.

Говорили тихо, приглушенно, но ровно. Говорили о любых мелочах, и только все их краски тускнели, меркли перед лицом смерти. Легонько брызнул смех и сам собой замер. Не слишком веселый смех – но его не нужно удерживать ради театрального горя.

– Не ходи к ней, – сказал голос, – она спит.

Так, значит, Бернис притаился в самом сердце страдания. Ему стало страшно, что его заметят. При постороннем приходится выражать свою скорбь, и она перестает быть смиренной и безыскусной. К нему взывают: «Вы ведь знали ее, любили…» Он облекает умирающую прежним очарованием, и это нестерпимо.

И все-таки он вправе быть рядом!.. «…Я правда ее любил».

Ему нужно было ее увидеть. Он тихонько поднялся по лестнице, отворил дверь. Комнату наполняло лето. Светлые стены, белая постель. В распахнутое окно рвался день. Дальний колокол бил медленно, ровно – в ритме сердца, здорового, не подстегиваемого лихорадкой. Она спала. Счастливый сон в объятьях лета!

«Она умирает…» Он сделал шаг по натертому, сияющему паркету. Он не мог понять собственного спокойствия. Но она вздохнула во сне – и он не осмелился двинуться дальше.

Он угадывал вокруг себя какое-то необъятное присутствие: душа больных заполняет комнату, и комната вся словно рана. Страшно задеть стул, сделать шаг.

Ни звука. Только муха жужжит. И вдруг раздался какой-то дальний зов. Мягко скользнул по комнате ветер. «Вот и вечер». Бернис очнулся. Скоро закроют ставни, зажгут лампу. И тогда ей придется преодолевать подступившую ночь. Ночник будет зачаровывать воспаленный взгляд, как мираж, и предметы, отбрасывая недвижные тени, на двенадцать часов встанут перед глазами, невыносимой тяжестью впечатываясь в мозг.

– Кто здесь? – спросила она.

Бернис подошел. Нежность, жалость подступили ему к горлу. Он наклонился. Помочь ей. Обхватить руками. Стать ее силой.

– Жак… – Она не отрывала взгляда. – Жак…

Она пыталась вызвать его из глубин своей памяти. Она не искала его плеча, она ворошила собственные воспоминания. Она цеплялась за его рукав, как утопающий, – но ухватиться пыталась не за него самого, не за его поддержку, а за некий образ… Она всматривалась…

И вот мало-помалу она видит, что он чужой. Она не узнает этого взгляда, вон той морщинки. Она сжимает его пальцы, словно зовет, – но нет, он ей не опора. Он не тот, кто живет в ее душе. И она устала от его присутствия, она отталкивает его и отворачивается.

Расстояние между ними непреодолимо.

Он бесшумно вышел, снова прошел через вестибюль. Он возвращался из бесконечного странствия, смутного странствия, о котором с трудом вспоминаешь. Больно ли ему? Горько ли ему? Он остановился у окна. Вечер, как море, потихоньку вливался в трюм давшего течь корабля, и безделушки погружались в темноту. Прижавшись лбом к стеклу, он глядел, как удлиняются тени лип, как они смыкаются, набрасывая на лужайку перед домом покров ночи. Дальняя деревня рассыпала горстку огней: кажется, он мог бы собрать их рукой. И не было больше никаких расстояний: вон тот холм тоже можно потрогать. Голоса в доме смолкли; дневной круг завершен. Бернис не шевелился. Ему вспоминались похожие вечера. Он всплывал с трудом из морской пучины, точно водолаз в тяжелом скафандре; рядом с ним разглаживалось, замыкалось лицо женщины, и вдруг становилось страшно будущего, страшно смерти.

Он вышел – и обернулся: так остро ему захотелось, чтобы его заметили, позвали. Чтобы сердце его растопили радость и печаль. Нет, ничего. Ничто его не удерживало. Деревья легко выпустили его. Он перескочил через ограду: дорога все та же. Кончено, он больше не вернется никогда.