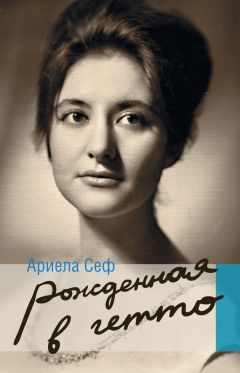

Читать книгу "Рожденная в гетто"

Автор книги: Ариела Сеф

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 12+

сообщить о неприемлемом содержимом

А папа, последний сын, уехал. Сначала в Германию к двум старшим братьям, но там ему не понравилось: было уж очень голодно в двадцать восьмом году в Берлине. И он поехал дальше во Францию, в город Монпелье. Поступил на первый курс университета, а затем переехал в Париж и уже там окончил медицинский факультет.

Летом все дети собирались на даче в Кулаутуве у гостеприимных стариков-родителей. Особенно старший Леон, гордость семьи, он приезжал с женой и двумя детьми. Когда дед задавал вопрос, а он был уже стареньким, они отвечали что попало. И дед тогда говорил:

– Ну, вот что вы умные, уже известно, это уже всем доказано. Но почему вы думаете, что другие дураки?

Это была его любимая присказка. У него был больной желудок, а его уговаривали поесть. Он часто отвечал:

– Я могу отдавать честь чем угодно, только не своим желудком. Я потом очень болею.

Внуки ему действовали на нервы, но все равно он был рад их приезду на лето.

Три других папиных брата остались без высшего образования. Так сложилась жизнь, что они просто стали купцами, коммерсантами.

Мамина семья, уехав, так и жила в Палестине, где дед оставил им дом, а папина огромная семья, не считая двух братьев, Леона – врача и Арона – коммерсанта, осталась в Литве. И когда началась война, все они попали в гетто, в каунасское гетто, за исключением Бэно, которого фашисты расстреляли в первые дни войны на Седьмом форте.

Из семьи отца выжили только эти братья, уехавшие из Литвы задолго до войны. А Рувим, Макс, их сыновья, Бэно, сестра Ревекка, дедушка и бабушка погибли в гетто и концлагерях. Остались жены братьев, их дочери, муж сестры Ревекки и ее сын. Всех судьба разбросала по белу свету.

Ресторан

Мне четыре года, вернее, скоро будет четыре. Почти каждый вечер я в ресторане: в Версале или Метрополе. Сначала было очень страшно: гремит музыка, легко бегают какие-то люди в бабочках и белых смокингах с подносами на вытянутой над головой руке, полными тарелок с едой и бутылок. Как у них это все не падает? Просто фокусники. Я похожих в цирке видела.

Родители идут танцевать, я начинаю привыкать. Пока они танцуют, сижу на диванчике и жду; наблюдаю. Больше всего мне нравится, как танцует танго мой папа. Он очень красиво двигается. Я смотрю, не спуская глаз; другие тоже на него смотрят.

Между танцами родители что-то едят; они стараются и меня покормить, но я «кушать не люблю».

Как-то мы в ресторан не пошли. Вечер пропал. Было грустно. Я уже привыкла к ресторанам и, когда устаю, спокойно засыпаю на диванчике. Родители предусмотрительны: они всегда выбирают место в углу, где есть диванчик. В Версале у них даже свой любимый столик, и вообще, там чудесный круг для танцующих. Такая замечательная жизнь только вечером, а днем в городе очень грустно. Меня недавно привезли из деревни от мамы Юли. Мама Юля – моя приемная мама. Они с дедуней выходили меня умирающую после гетто и детдома. Дедуня – рыбак. Он берет меня с собой на рыбалку, но вот появились мои родители и увезли в город.

В городе у нас живет Мариона, она моя няня. Ей восемьдесят лет; но это не точно, папа говорит, что больше, что столько же ей было до войны. Во время оккупации Мариона пошла в монастырь, но теперь там стало небезопасно; верующих преследуют, и она переехала к нам.

Каждый раз, когда я ее не слушаюсь, Мариона плачет и жалуется:

– Я сирота несчастная, а у тебя есть родители, и они тебя так любят…

Я тоже начинаю плакать. Так мы сидим вместе и друг друга утешаем. Мне ее очень жалко. У нее черная юбка до самого пола, она вся сгорбленная; все молится и плачет. Когда у Марионы настроение получше, она, не разгибаясь, натирает и без того сияющий как зеркало паркет в пустой комнате. Мебели у нас пока никакой нет; одна только старая садовая скамейка и три картины Реймереса на стене в столовой.

Вообще-то с Марионой скучно: сказок она не рассказывает, книжек не читает, только запугивает какой-то ведьмой-Невралькой.

Папа на работе – он врач; мама тоже на работе – в школе. Когда же наступит вечер? Я хочу, чтобы меня нарядили и взяли с собой.

Первое время я стаскивала скатерть со всей посудой, когда мне в этом ресторане надоедало сидеть одной, плакала, капризничала, но сейчас я все понимаю и веду себя хорошо, да и официанты ко мне привыкли; узнают, «уважают» и делают подарки. Иногда я сравниваю, где лучше: в деревне или в ресторане. В ресторане играет музыка и рядом папа с мамой. Они меня так любят…

Как хорошо, что у меня есть папа и мама! Как хорошо, что есть мама Юля и дедуня! Правда, мы стали редко ходить в ресторан. Вечером после работы у нас теперь гости собираются дома. Они почти все в форме. Это офицеры. Они прилетают и улетают; о чем-то говорят с отцом.

Отец – очень известный врач-отоларинголог, и эти военные тоже врачи. Они спасают еврейских детей после войны; ищут и находят их по деревням. Это целая организация. Особенно горячо папа что-то обсуждает с доктором Рябельским. Приходит еще и детский врач – доктор Гурвичене. Очень часто этих детей привозят к нам домой, хотя уже открыли специально еврейский детский дом. Дети в основном больные и запуганные. Как-то у нас появился одноглазый Тэдик и его сестричка. Они сами добрались на родину пешком из Ташкента. Родители погибли. Тэдику лет двенадцать или тринадцать, а сестренке – не больше семи. Тэдик профессионально замечательно ворует, обеспечивает сестричку. Ему в драке выбили глаз.

Папе Тэдик очень нравится, но Тэдик не может привыкнуть к детскому дому. Это не его размах. У нас он, естественно, ничего не ворует, и ему даже доверяют погулять со мной. Уж Тэдик точно меня не упустит. Тэдик взрослый, добродушный, рассудительный.

С ним проблема. Отец хотел бы его усыновить, но мама очень против, и у нее скоро будет еще один, свой, ребенок. Она усыновить Тэдика никак не хочет. Пока думали, куда его пристроить, Тэдик исчез. Больше мы его никогда не видели. Папа долго все вспоминал Тэдика. «Тэдик, если ты жив, отзовись».

Появлялись и другие дети. Их устраивали в детский дом, усыновляли или переправляли в Польшу и дальше. Переправкой руководил доктор Рябельский, советский офицер. К сожалению, Рябельского на свете больше нет. Это было давно. Погиб и молодой офицер-еврей, который среди других ездил по деревням в форме и этих детей находил. Нет на свете и моего отца. Нет доктора Гурвичене. С 1950 года нет и еврейского детского дома в Каунасе.

Мадам Куприц

Иногда, по воскресеньям, меня везут к моей подружке Аните Куприц, чтоб я не путалась среди двух новорожденных: братика и сестрички. Аните скоро шесть лет. Она на год старше меня.

Я люблю ходить к ним в гости. Очень интересно смотреть на ее маму. Мадам Куприц совсем не похожа на мою. Она целый день в шелковом кимоно принимает подруг, сидит в кресле, пьет кофе из маленькой чашечки, курит папиросы в длиннющем мундштуке, у нее длинные-предлинные красные ногти и такие же красные губы, а кожа белая-белая, волосы темные, кудрявые, и надушена она необыкновенными духами Oubigan. Аромат от них распространяется по всей квартире и лестнице. Мы с Анитой сидим на огромном ковре и играем в куклы. У Аниты много кукол: говорящие, закрывающие глаза, некоторые даже умеют ходить. Все они трофейные, и все остальные вещи в доме тоже куплены у офицеров, прибывших из Германии.

Мадам Куприц играет с подругами в карты, а когда их нет, просто раскладывает пасьянс или причесывает вместе с няней Аниту. Она говорит, что Анита похожа на Наталью Гончарову, жену Пушкина, и ей накручивают локоны, как у Натальи на старой гравюре, изображенной в гостиной.

Мадам Куприц так жила и до войны; муж ее был болезненный, единственный сын крупного заводчика, которому принадлежала еще и целая сеть магазинов. У них был даже свой автомобиль с шофером и много приказчиков. Когда вошли советские войска, почти все экспроприировали, конфисковали, но выслать в Сибирь не успели. И молодой господин Куприц умер от болезни и потрясений в самом начале оккупации. У мадам Куприц появился молодой худенький, с маленькими усиками и набриолиненной прической, как у нашего парикмахера-аргентинца господина Моралеса, кавалер – один из их приказчиков. Он был лет на десять моложе своей хозяйки и, наверно, не сразу мог осознать свое счастье. Мадам Куприц стала его женой, он гордился ею, как новым домом. Естественно, он очень старался оправдать ее доверие и быстро устроился в торговую сеть, стал цеховиком, и все это – чтобы угодить своей знатной томной жене. Скоро Анита сказала, что ее папа теперь дядя Каплан. Все было замечательно.

Мадам Куприц, ставшая мадам Каплан, родила Аните братика, но заболела и умерла. А Анита Каплан уехала со своим новым папой и братиком в Польшу. Он был польского происхождения, а оттуда, когда Гомулка, генеральный секретарь коммунистической партии Польши, постарался убрать из страны большинство евреев, перебрались в Париж.

Кроме счастливой мадам Куприц так же поступила и красавица мадам Цицес, оставшись после войны одна с маленькой дочкой Ларисой, больной туберкулезом. Она вышла замуж за мясника Цицеса. У них тоже родился ребенок. И этот муж помог вылечить Ларису, она стала красивой и здоровой девочкой, а мадам Цицес – женой богатого мясника, затем цеховика и ходила по улице в бриллиантовых драгоценностях: гарнитуре с изумрудами, которые так гармонировали с ее зелеными глазами.

Была у меня и знакомая девочка Рина, больная туберкулезом. У нее была красивая мама. Мама тоже вышла замуж за «делового человека», но не так удачно. У него аппетиты были куда значительнее, и в результате все закончилось расстрелом за торговлю валютой и драгоценностями в особо крупных размерах. Проходил он по делу Рокотова и Файбишенко, правда, Рина с мамой и рожденным от «делового» мужа братиком не бедствовали, видимо он серьезно их обеспечил. С ними я, правда, не дружила.

А потом у меня появилась воспитательница Ядвига Викентьевна, интеллигентнейшая женщина, которая считала, что ребенка надо водить в парк на свежий воздух, в балетный класс, а не в гости к Аните. У меня была одна жизнь, у них другая, и мы больше не встречались. Но я запомнила томную мадам Куприц и ее маленькую дочку с лицом юной Натальи Гончаровой. Больше я ее никогда не видела. Говорят, что отчим и брат ее живут во Франции, а она сама в Америке.

Школа

В школу меня отдали в неполные семь лет и по величайшему блату. До семи детей принимать строго запрещалось, но отец постарался. У нас уже было трое детей, и все младше меня, и четвертый вот-вот должен был появиться. Так что хоть одну удалось пристроить. Тем более школа была буквально в двухстах метрах от дома, притом еврейская. Это было самым главным для моего отца. В какую еще школу я могла пойти в 1948 году после гетто? А тут, в Каунасе, еврейская школа, да в том же здании, что и еврейский детский дом, где он был одним из главных попечителей.

Школа была начальная: четыре класса. В третьем классе учителем был господин Лондон – знаток Библии, до войны профессиональный учитель в еврейском детском доме; в четвертом – Елена Хацкелес – настоящий педагог от Бога, образованнейшая женщина; вся ее жизнь была отдана воспитанию детей. Она же была и директором этой школы.

В первый и во второй классы таких профессиональных педагогов не нашлось, и взяли мужа и жену Гертнер – великовозрастных студентов-заочников какого-то педвуза или техникума. Они спаслись, убежав в начале войны из местечка, и решили стать преподавателями; мы были их первыми учениками, «пробным шаром». Единственный их плюс был – знание идиша.

В нашем первом классе было человек сорок – сорок пять. Говорили все на разных языках: кто на русском, кто на еврейском, кто на литовском. Друг друга не всегда понимали, а некоторые и не хотели понимать. Все были вшивые. С нами вместе учились и детдомовцы. Они, правда, были почище. Самое сложное нашему учителю господину Гертнеру было добиться тишины: галдели не переставая.

Некоторые мальчишки были просто малолетние профессиональные хулиганы. Чтобы объединить всех этих маленьких головорезов, нужно было для начала научить их одному общему языку – идишу. Но это было в будущем. Сначала мы учились писать палочки и буквы еврейского алфавита справа налево. Главным предметом было чистописание. Нас учили выводить буквы и палочки как можно тоньше, без клякс и жирных пятен.

На большой перемене дети пообеспеченнее доставали свои завтраки, в основном хлеб с куриным жиром и шкварками, которые от жары (у нас хорошо топили) капали прямо на тетради и просачивались на все страницы. Я запах жира терпеть не могла. Но были и очень приятные моменты на этой большой перемене. Детдомовцам давали какао и печенье, но разобраться, кто детдомовец, а кто нет, раздатчице было трудно, и в результате какао стали давать всем. Это были лучшие моменты в моей школьной жизни тех времен. Горячий, сладкий какао… А есть я не любила, и настолько, что никогда не успевала на первый урок. Меня сажали завтракать и не отпускали, пока я не проглочу еду, а я сидела с комом за щекой, и так до конца первого урока. К началу следующего меня все же отправляли в школу. По дороге я все выплевывала и счастливая бежала на урок. А там уже скоро и какао.

Учитель на перемене поесть не успевал. Места для игры почти не было. Всего четыре учебных класса, небольшая учительская и запертый актовый зал для праздников.

Головорезы из его класса и класса жены могли друг другу снести голову, так что он ел у нас во время уроков. Раскладывал свой ароматный завтрак, тоже, наверно, с куриным жиром, на какую-то салфетку, а под нее газету, которую заодно и читал, и чтобы мы не мешали, задавал нам что-то переписывать. Голодные смотрели на него завороженно и ни палочек, ни букв выводить не могли. Но главное в этот священный момент было не нарушать дисциплину. Гертнер надувался, краснел, хватал нарушителя за ухо и так волок его в другой конец класса. Тех, кто безнадежно грязно писал, учитель бил по пальцам линейкой. Меня никто не бил; я была тихой и боялась и учителя, и учеников, и проучилась я в тот год только три месяца; потом заболела скарлатиной, долго лежала в инфекционной больнице, затем была изолирована от брата и сестры и новорожденного братика у соседки.

К большому удивлению моих родителей, меня перевели во второй класс и пригласили даже на бал отличников школы. По этому поводу мама срочно заказала мне белое платье из отреза парашютного шелка, привезенного друзьями-летчиками. В этом платье я на всех фотографиях последующих лет.

Был большой вечер. Концерт. 1949 год. Дети и учителя танцевали, пели еврейские песни. Пришли даже профессиональные артисты. Но больше всех родителям запомнился один детдомовский мальчик. Он читал стих собственного сочинения.

Я сирота, я счастлив,

У меня нет ни матери, ни отца.

Но у меня есть товарищ Сталин:

Он мой отец, и поэтому я счастливей других.

Второй класс я закончила без приключений. Все же нас научили еврейскому алфавиту и чтению; мы умели складывать и вычитать и даже немного умножать. Вывели вшей, учитель продвинулся в педагогике, и как-то все более или менее образовывалось, но в третий класс нам уже пришлось идти в другую школу. Наша еврейская школа просуществовала до девятьсот пятидесятого года. Был только один выпуск. Начались гонения на космополитов, и школу закрыли. Все, кто успел поучиться у Лондона и Елены Хацкелис, получили довольно хорошее еврейское образование и приобщились к культуре вообще. Нашему году оно, к сожалению, не досталось, но впоследствии господин Гертнер стал учителем и, говорят, даже неплохим по английскому языку в литовской школе.

В третий класс я пошла в русскую школу. Там уже решали задачи типа: «из пункта А в пункт Б вышел поезд»… С разными вариациями. Я даже не понимала, куда и зачем шли эти поезда и что мне надо было решить. Другие дети из еврейской школы от меня не сильно отличались, и их почти всех заставили повторить год. Новая учительница посоветовала маме оставить и меня на второй год, тем более что я ей показалась недоразвитой. Моя мама, будучи женщиной очень дипломатичной, ответила ей, что дочь ее второгодницей не будет, что дебилка она сама, а ее ребенок талант, говорит и даже пишет по-французски (это была правда) и танцует в школе при оперном театре (это уже было неправдой: после скарлатины пришлось прекратить), и что она нагонит. С помощью Ядвиги Викентьевны, моей настоящей воспитательницы, я в науках очень продвинулась, опять стала отличницей; на сей раз настоящей. Мама мне потом много раз напоминала, что я недоразвитая, ссылаясь на ту учительницу.

Похороны

Начались весенние каникулы. Все дети играют во дворе. Наш двор и соседний проходные и очень дружные, но наш гораздо интереснее. Сразу за домом целый ряд сарайчиков, у каждого жильца свой. Там все хранят картошку, соленья и всякий хлам. Но два самых первых сарайчика объединены. Там помойка. Туда все выносят мусор и плотно запирают дверь. За этим пристально следит дворничиха Мария, ведь ее дверь прямо рядом с помойкой, а там кишат крысы.

Мальчишки иногда все же отпирают эту дверь, и испуганные крысы разбегаются по всему двору. Девочки пищат.

Есть, правда, одна крыса, которая никого не боится. С ней даже девочки беседуют; она слушает, но в руки не дается. Меня во двор выпускают очень редко, но пару раз я эту крысу все же видела. Совсем не страшная, умненькая, ушки торчат. Мне она понравилась. Но в один печальный день я увидела с балкона, что дети собрались в плотный кружок. Они что-то обсуждали. Меня в тот день во двор не выпустили, слишком много детей. Я ведь могу чем-нибудь заразиться и должна сидеть на балконе. Я всем телом перегнулась через перила, чтобы увидеть, что же происходит, по какому поводу собрание. Это наша крыса лежала на земле. Она умерла.

Решили крысу похоронить. Похороны организовали очень быстро. Собрали весь наш двор и соседний почти в полном составе, построили шеренги по четыре человека в каждой, положили крысу на старый галстук, в обувную коробку. Соседский мальчик из музыкальной школы принес свою трубу, другой – папин аккордеон, и под музыку крысу торжественно понесли хоронить. Мальчик Вова, пионер и активист, произнес речь, а рыжий сосед Буська с братом вырыли яму. Я смотрела на это с «трибуны»-балкона. Крысу закопали, но нужно было что-то написать на деревянном бруске-памятнике. Никто не знал, как звали крысу. И тут я с третьего этажа закричала:

– Крыса-Алиса.

Все это приняли и на дощечке так и написали: «Тут покоится крыса Алиса».

Недавно я навещала наш дом и двор. Там сарайчиков уже нет. На их месте высажены чахленькие деревца; дворы объединены, но дети там больше не играют, и на балконе не сидит маленькая бледная девочка. Там теперь офисы авиакомпаний.

* * *

От нас ушла няня.

Представить невозможно. Четверо детей. Мне восемь лет, Моне и Ане по четыре, а Бене год. Папе на работу, маме на работу, а нас оставить не с кем. Где эту домработницу искать? Кто пойдет к четырем детям? Отец придумал – надо искать среди его пациентов. У него их много. Они ему очень благодарны. Он их лечит, и они поправляются. Он очень внимателен к простым людям, всегда с ними находит общий язык, понимает, что у бедных и деревенских шансов меньше. Многие приходят домой. Уже с утра люди занимают очередь на лестнице. Отец принимает дома. Деревенские не имеют права на городскую больницу и поликлинику.

Найти надо кого-то срочно. И отец предлагает всем подходящим место хозяйки в нашем замечательном семействе, в городе, в отдельной квартире, с отдельной комнаткой (каморка при кухне), обещает со временем прописку в Каунасе.

– Да и маленьких детей у нас нет, – приговаривает отец.

Казалось бы, что может быть соблазнительнее? В деревне, в колхозах денег не платят, а в городе устроиться на фабрику практически невозможно без прописки.

Все свое красноречие он употребляет, уверяя:

– Ну и что, что четыре, зато у нас маленьких детей нет.

Находятся желающие. Пришла Онуте. Она привела младшую сестру полечиться, а сама мечтает переехать в город. Ей не дают опомниться – приводят домой, сажают на руки маленького Беню, а остальные «взрослые» – ходят сами. У Онуте помрачилось сознание. Дети орут, чужой человек, мама еще не вернулась с работы, но вдруг Бенька перестает орать. Я и так не орала – старшая в семье, Моня мальчик очень разумный, Аня, хотя говорить не умеет, копирует Моню. Онуте пробыла у нас три года. Отец ее устроил на работу в цех, как обещал. Итак, каждый раз, когда прибывала новая работница:

– У нас маленьких детей нет.

В конце концов эта присказка стала действительностью.