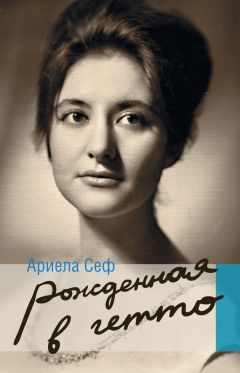

Читать книгу "Рожденная в гетто"

Автор книги: Ариела Сеф

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 12+

сообщить о неприемлемом содержимом

Шуба

В детстве меня плохо одевали. Папа работал, мама работала; нас было четверо детей и не до моих нарядов. Если учесть, что и особой красотой я в том возрасте не выделялась, то вид у меня был довольно обдрипанный. К двенадцати годам у меня не было зимнего пальто, а только красненькое, легкое с протертыми рукавами, доходившими чуть ниже локтей. При этом шаровары волоклись по земле, терлись об асфальт, промокали, протирались до дыр, а на коленях – огромные пузыри.

Родителей, наверно, мучила совесть, но стоять в очередях не было ни времени, ни сил. Ничего, были дети и похуже. Я себя при этом чувствовала прекрасно. Но всему приходит конец.

Отец сделал операцию и получил от благодарного пациента – директора экспериментальной меховой фабрики набор мутона маме на шубу. Редчайший подарок. Вернулась с работы мама, увидела мутон, рассердилась, раскричалась:

– Что я вам, прислуга, чтобы ходить в мутоновых шубах или жакетах?! До войны только прислуги в них ходили.

Шубы у нее не было никакой.

Подарок куда-то убрали с глаз долой: не возвращать же его. Приближалась зима, и моя восьмилетняя практичная сестра Аня нашла меху применение:

– Сшейте шубу Ариеле, она уже совсем взрослая.

Это было решением вопроса. Пригласили скорняка, сделали патронку, примеряли по полтора часа раза четыре. Однажды я чуть не упала в обморок.

Меха было слишком много. Сшили на вырост. В результате получилась тяжелющая доха до пят, и в таком виде мне приходилось шагать в школу. В автобус не залезешь: полы в ногах путаются. Надо, спотыкаясь всю дорогу, идти пешком. Все большое, все продувает. Так намного холоднее, чем в несчастненьком демисезонном пальто. Устроить эту шубу в раздевалке невозможно – она огромная. Падает. Ее топчут. Мне стали давать с собой складные плечики, на которые нужно было повесить доху. Сделать это незаметно никакого шанса не было, так что вешалку я засовывала в портфель поглубже, чтобы никто не видел.

Кроме шубы мне из остатков сшили шляпу в виде кокошника. Шляпа составляла примерно третью часть моего роста и удлиняла вдвое и без того мой длинный замерзший еврейский нос.

Весь этот наряд был прекрасной мишенью для снежков. Мне попадали в глаз, в голову, в живот, в нос. Жизнь кончилась. Я была просто зимним пугалом. В этой шубе я окончила школу. Родители заставили все же повезти ее в Москву, на морозы, учиться дальше, в институт. В ней же я вышла замуж за француза, но во Францию везти наотрез отказалась: она весила больше меня, да и муж напомнил, что там климат помягче.

Только так от этой шубы удалось избавиться. Кокошник же остался дома для разведения моли и чистки обуви.

Ядвига Викентьевна и Нина Рачковская

В четыре года у меня появились сразу брат и сестра. Родительскую любовь надо было делить на троих; я к такому безобразию не была готова. Меня пристроили в детский сад. Там я продержалась несколько дней и заболела. И вообще была хилой, капризной, привыкла к вниманию, комплиментам, восторгам, грозилась вернуться в деревню. Детские врачи говорили, что все пройдет, нужно внимание, питание и какие-нибудь физические упражнения.

К пяти годам я совершенно отбилась от рук. Мама уже работала преподавателем, у нее были очень загруженные дни. Работала она в выпускных классах первой мужской гимназии, после войны она называлась «Первой комьяунимо»[5]5

Имени Ленинского комсомола.

[Закрыть]. Это была лучшая мужская гимназия во всей Литве, и учились в ней до войны дети литовского правительства, военоначальников, в общем, элиты. После войны они все остались без отцов. Одни убежали с немцами, других расстреляли советские, третьих сослали в Сибирь. Это были умные, образованные и уже познавшие много горя молодые люди. Учителя их очень любили, жалели, пытались что-то для них сделать, все понимали, что это может быть будущая литовская интеллигенция. Маме вечно приходилось оставаться на какие-то консультации, обсуждения, заседания. Отец тем более пропадал в больнице, а после работы занимался детьми-сиротами. Они стали появляться и у нас дома.

Кругом была полная разруха. Неугодных властям вывозили целыми эшелонами в Сибирь. Хлеб по карточкам. На улице бесконечные инвалиды, безрукие, безногие аккордеонисты, попрошайки, карманники. О каком воспитании могла идти речь! А папа хотел, чтобы я обязательно говорила по-французски. В этом, естественно, была крайняя необходимость. Он, видимо, был большим мечтателем и никак не мог забыть Париж.

Мечта его сбылась. К нам в гости пришла Ядвига Викентьевна, папина пациентка. Это была маленькая старушка с пучком седых волос на затылке, чем-то внешне напоминавшая дореволюционных женщин-народоволок. Жила она со своей сестрой или подругой, в общем с компаньонкой, в маленьком деревянном домике в центре города. В точно таком же жил со своей семьей бывший директор русской гимназии Никольский. Крашеные дощатые полы, дубовый буфет с витражами, круглый стол и несколько венских стульев. В углу большой письменный стол.

Это напоминало домик Чехова в Ялте.

До революции Ядвига Викентьевна училась на Бестужевских курсах, затем уехала в Польшу и дальше в Европу. Была сотрудницей в русской газете в Берлине, какое-то короткое время была секретаршей Горького, а как оказалась перед самой войной в Литве, не знаю. Знаю, что кто-то из родственников оставил ей в наследство домик в Каунасе. Жили они очень скромно и тихо, почти ни с кем не общались. Чего-то все время боялись.

Ядвига Викентьевна прекрасно знала французский язык. Ради папы, с которым они общались только на французском, согласилась заняться мной. У меня появилась подруга, воспитательница, учительница. С ней я с удовольствием учила все названия животных, птиц и растений по-французски, гуляла в городском саду, ходила на уроки балета. Очень скоро, в пять лет, я написала по-французски письмо дяде в Англию. Это было мое первое в жизни письмо. Мы читали истории мадам де Сегюр, томики в сафьяновых переплетах, которые дарила Ядвига Викентьевна. Там говорилось о кошечках и собачках, о девочках и мальчиках девятнадцатого века. Очень душещипательно. Она приносила мне и дореволюционные книжки с картинками на русском языке.

Каково же было мое удивление, когда я попала в настоящую школу. Правда, первый учебный год был недолгим. Я заболела скарлатиной в тяжелой форме. Мама только что родила второго младшего брата, а оставить меня одну в больнице было невозможно. Со мной пошла Ядвига Викентьевна. Мы там провели положенный карантинный срок. Всего более двух месяцев. Ядвига Викентьевна была практически под арестом. После этого она меня оставила, ей самой нужна была помощь. Она тогда чуть с ума не сошла и вернулась только в экстремальной ситуации, когда меня нужно было срочно выручать и подготовить в новой школе по основным предметам. Из «дебилок» я стала самой грамотной по русскому языку и лучшей по литературе. Ядвига Викентьевна вскоре умерла, а я осталась одна без старшего товарища.

В новой школе учительницей была заезжая офицерская жена из военгородка. Говорила она «по́ртфель», «до́цент». Половина детей нашего класса тоже была оттуда; дети младшего офицерского состава. Книжки читали про партизан, Зою Космодемьянскую, «Молодую гвардию», «Генерала Доватора», а над моим французским смеялись до колик в животе. Это был позор, и больше я слышать ни о каких иностранных языках не хотела. Все красивые книжки в сафьяновых переплетах были задвинуты в задний ряд шкафа.

Я стала забывать язык. Через несколько лет меня все же удалось снова пристроить. К Нине Рачковской. Нина была не от мира сего. В тридцать лет за нее все решала мама. Они убежали в Литву из Москвы после революции. Отца их расстреляли большевики. Нинин брат, талантливый врач, утонул, и мать уехала вслед за Ниной в Париж. Нина была писаной красавицей, хотела стать актрисой, но, видимо, глупость и недостаток таланта ей помешали. В Париже ее знала как красавицу вся русско-литовская артистическая колония.

В начале войны в Европе им с матерью пришлось вернуться в Литву, и во время оккупации они остались без средств. Благодаря своей красоте, она все-таки нашла покровителя в лице бывшего посла Литвы в Америке, писателя Вайраса Рачкаускаса, старше ее на тридцать пять лет. Она вышла за него замуж. Новая власть Рачкаускаса не тронула; наоборот, ей очень хотелось перетянуть на свою сторону такого представителя литовской интеллигенции. Старик был родственником поэта Пятраса Цвирки, другом Палецкиса[6]6

Палецкис – член Президиума СССР.

[Закрыть], Ильи Эренбурга, и принял эту власть как неизбежную необходимость. У них была большая квартира напротив квартиры первого секретаря горкома партии, огромный кабинет, все стены в книжных шкафах, резной письменный стол, за которым иногда Рачкаускас засыпал. Детей у них, естественно, не было. Я внесла какое-то оживление в их быт. Нининой страстью были маленькие собачки пинчеры: Бетси, Митси, Путси, которые мне напоминали крыс с нашего двора. Старик иногда пытался со мной побеседовать, но, к сожалению, у нас общих «сюжетов» не было. Про себя я потешалась над Ниной, над ее собачками, прыгающими по всем креслам и диванам, над их ручной вязки костюмчиками, но из вежливости иногда рассматривала парижские фотографии, пила чай, обедала и немного читала по-французски Альфонса Доде, Виктора Гюго.

– Ладно, пусть им будет хорошо, если им так надо.

Часто там встречала Снечкуса[7]7

Снечкус – секретарь Литовской компартии.

[Закрыть], Палецкиса, каких-то довоенных дам, жен или вдов бывших генералов, сбежавших с немцами, или расстрелянных, или сосланных в Сибирь. Но куда интереснее было встретиться с Аллой Варченко, отца которой перевели из военгородка в Каунас. Он был каким-то чекистом при части. Жили они, естественно, в коммуналке, лук и картошку держали в комнате, чтобы соседи не украли. У них всегда пахло щами и стиркой. Родителям я все время угрожала, что не буду ходить в эту «богадельню» Рачкаускасов, не нужен мне их дурацкий французский и криволапые собачки, эти доисторические люди мне тоже не интересны.

Отец как-то спросил:

– А на каком ты будешь говорить языке, когда приедешь в Париж?

Мама так на него зашикала, что он осекся.

В школе я нехотя учила немецкий, нарочно коверкая произношение. Я могла точно повторять нашего учителя, настоящего немца, но мне было стыдно за свое хорошее произношение. К концу школы я хорошо знала французский язык и сдавала его на аттестат зрелости.

После года в медицинском институте, где проучилась по воле отца, я все же поступила, не без блата (пятый пункт был большой помехой), в Московский институт иностранных языков имени Мориса Тореза и через два года, выйдя замуж за француза, уехала в Париж.

У Нины Рачковской ее старый муж умер. Перед его смертью они удочерили девочку, очень неудачно. Со мной, видимо, привыкли к ребенку в доме. Нина оставалась такой же фантазеркой, жила прошлым, но по необходимости пошла на работу, стала преподавать французский язык в политехническом институте. Студенты, в основном выходцы из деревень и провинции, посмеивались над ней, но чувствовали ее культурное превосходство. Со мной она переписывалась, интересовалась, на каких я бываю выставках, на каких балах и какая нынче мода в Париже. А что ей было отвечать? О выставках я ей писала. На балах, в ее понимании, бывала крайне редко и в обозреватели моды тоже не годилась.

Спасибо им, моим неординарным воспитательницам. Они все же привили мне иммунитет против «Варченок» и всепобеждающего невежества.

Довоенные фотографии Нина отдала мне. Она решила, что так они будут в лучшей сохранности, чем у приемной дочери. Действительно, красавица. Не уступает Грете Гарбо.

Какие же у меня были воспитательницы: красавица Нина Рачковская и интеллигентка-разночинка Ядвига Викентьевна!

Наш двор

Каждый месяц в нашем дворе выдают муку или сахар. Выстраивается длинная очередь. Почему в нашем дворе, непонятно. В доме со стороны улицы колбасный магазин, а гастроном немного дальше, но наш двор большой, народу там помещается много, и хвост не высовывается на улицу, не портит вид Сталинского проспекта. Жаловаться нам не на что. С балкона видно обстановку, и можно спуститься в любой момент.

Спускаемся все. По одному килограмму дают на каждого, даже на ребенка, а нас четверо. Зачем нам столько муки и сахара? Пока мы были совсем маленькими, нам варили мучную кашу, а сейчас из муки печет только мама и то по большим праздникам: домработнице совсем дышать некогда, не то что печь. Правда, иногда по воскресеньям мама еще делает домашнюю лапшу.

В дни выдачи продуктов мы – дети – себя очень высоко ценим. Получаем свое. Я-то сразу иду домой, а другие дети продолжают играть во дворе. Их в очереди одалживают. Сестра Аня умудряется получать по три, четыре раза. При этом она соображает, что нельзя примелькаться в том же виде, и надевает то шапочку, то еще что-то, меняет свой облик. Она преображает и брата Моню; сам он, конечно, никогда в жизни не догадается, а маленький братик, совсем малыш, проходит без грима: его то на руки возьмут, то на плечи посадят. Кто там в таких малышах разбирается! Иногда, правда, кого-нибудь узнают; начинается свара, крики:

– Он уже получал не один раз.

Тогда Аня благоразумно их уводит. Все дети, не только наши, оказывают эти услуги. Считают, сколько раз кто получил.

Зимой я быстро мерзну, и Аня громко на всю очередь кричит:

– Ариела, а ты зачем стоишь? Ты же пионерка!

Она уже знает про партийные привилегии. Она у нас главная по защите прав детей.

Брат Моня спокойный, умный, честный мальчик, но в экстремальные минуты действует сообразительнее любого взрослого хитрюги.

В отсутствие родителей к нам иногда наведывается фининспекция или еще какая-то налоговая комиссия. Домработница их не пускает, говорит:

– Хозяев дома нет.

Они рвутся, хотят проверить помещение, увидеть следы частных приемов. Пока идет перепалка, тихий Моня быстро хватает все инструменты, стерилизаторы, лекарства и швыряет их в ящик для белья под матрасом. Ему всего шесть лет. Откуда у шестилетнего ребенка столько соображения и силы? Надо же этот тяжеленный матрас поднять, и все буквально в доли минуты.

Выходит к инспекторам мой братик как взрослый и говорит домработнице:

– Ну, пустите их, пусть посмотрят, что хотят. Пусть только документы покажут.

– Да, ты умный мальчик. Молодец. А твой папа дома больных принимает?

– Каких больных? Больные в больнице.

Никаких следов уже нет.

Моня с Аней дополняют друг друга. У них разница в возрасте девять дней, но считаются близнецами. Естественно, Моня старший брат. Он мой родной брат, а Аня двоюродная; она пока этого не знает; ее родители в лагере. Заправляет всем Аня. Он следует за ней как пудель. Они друг друга очень любят. Анька только недавно научилась разговаривать, до этого она что-то скороговоркой шипела. Вроде:

– Аня вичи качи кучи хочи.

Аня вишни красные хочет кушать. Единственный, кто ее понимает – это брат. И переводит; дипломатично успокаивает, когда она злится. В пять лет она часто собирается уходить из дома. Складывает вещи, свои и Монины, в большой чемодан; туда же пакует мешочек сухарей, зовет брата, и они уходят. Он несет чемодан, но пытается ее остановить, передумать. В результате у него получается.

Анька очень больно кусается. Она готова по любому поводу перегрызть палец, руку любому обидчику, а за Моню тем более. Папа часто зашивает кровоточащие руки чужим детям. Однажды она даже чуть не перегрызла мальчику сухожилие. Разразился настоящий скандал. Хотели вызывать милицию, «скорую помощь». Папа сам справился, разрядил обстановку.

А вообще-то она очень красивая девочка, настоящая фарфоровая кукла, и одевают ее иногда как куклу, во все присланное сестрой ее родной матери из Англии. В таком виде мама возит ее то в Рыбинск на Беломоро-Балтийский канал, то в Потьму, то в Архангельск на смотрины к тете Лилли, ее родной маме, правда, бывает это один раз в году. Анечка плачет. Она без Мони уезжать не хочет, и вообще, ей без него неинтересно.

В школу, в первый класс, они идут вместе и сначала садятся за одну парту, но через пару дней их приходится рассаживать в разные концы класса. Учительница задает всем вопросы. Моня отвечает на свои. Аня молчит, краснеет, тужится и делает вид, что ее это не касается. Долгое молчание. Учительница переспрашивает, и тут Анька взрывается:

– Моня, ты что, плохо слышишь? Ведь спрашивают.

Так она привыкла. Ей, видимо, рановато ходить в школу в шесть лет. На нее так плохо действует обстановка, напряжение, что она забывает, у нее случается недержание, на которое она даже внимания не обращает. Моня стесняется, тащит ее домой, заставляет переодеться. Его друзья дразнят:

– Твоя сестра какашками воняет.

Он готов сквозь землю провалиться. Аньку из школы на этот год приходится забрать. Так их первый раз в жизни на несколько часов в день разлучают. Она повторно пошла в школу через год, в положенные семь лет. Вместе они больше никогда не учились.

Соседские мальчишки Буська и Эмка тоже Анечку любят, хотя Моню больше.

Они где-то достали целый запас липучек против мух, крысиный яд и другую отраву для насекомых и поделились с нашими.

Аня, как наиболее предприимчивая, решила, что все это можно продать. И пошли дети доктора Абрамовича, известного хирурга, на улицу торговать. У них даже что-то купили. Во всяком случае, привлекли к этому делу даже двухлетнего братика Беню, ну и, естественно, соседских мальчишек, добывших «товар». Буська – огромный рыжий «шкаф», а Эмка – маленький белобрысый блондин – родные братья, погодки, образцы дворовых хулиганов.

Они дети Ольки, толстой тетки из Одессы, которую некий Касимов после войны привез в качестве жены в Каунас. Вместе с ней приехала ее старуха-мать, брат-бандит, безработный, и второй брат-инвалид без ноги, но орденоносец, устроившийся в какую-то артель шить перчатки. Олька мужа своего, местного тихого еврея, запугала до смерти. Он боится, по-моему, и ее брата-бандита, но дружит и даже вместе работает с инвалидом. Когда Олька выясняет отношения со своей матерью, об этом знает весь двор.

Старуха бежит вниз по лестнице, на улицу, за ней Олька с кухонным ножом или вилкой, что попадется под руку, с криками, проклятиями; за ними брат-бандит на защиту матери, и замыкает бег инвалид на одной ноге, старающийся всех примирить. Обычно это бывает по воскресеньям, когда соседи как в театре из своих окон ждут развязки, но когда страсти накаляются слишком сильно, все стыдливо расходятся, чтобы не видеть продолжения. А продолжения обычно и не бывает. Потом какое-то время тихо. Иногда, правда, слышны крики и ругань за закрытой дверью.

Дом у нас большой, с двумя лестницами: парадной и со двора поскромнее (мы ее называем черный ход). Все остальные соседи, в отличие от одесситов, стараются жить тихо и незаметно. Под нами огромная квартира, одна на весь второй этаж. Когда-то ее занимал сосед Генис, а теперь он живет на пятом этаже с «черного хода». Живет очень тихо, боится, что ему вспомнят богатое прошлое. Старики, его родители, вообще ютятся в маленьком домике во дворе и бесшумно, довольно редко проходят мимо детской толпы. Привидения из прошлого. Прямо над нами живет семья Петраускасов: мама, ее сестра-студентка и двое детей – девочка и мальчик. Они никогда не выходят во двор, ни с кем из детей не дружат, ни к кому не ходят и к себе не зовут. Их отец ушел с немцами, и они все еще боятся, что за ними придут. Стараются быть совсем незаметными. Иногда из их квартиры слышны звуки пианино.

В доме нашем часто бывают облавы: бегают солдаты с овчарками. Забегают с парадного входа и перебегают по квартирам на «черный».

Проверяют, рыскают по комнатам. Иногда к ним присоединяется и милиция. Они ищут жалюкасов[8]8

Зеленые братья.

[Закрыть] – литовских партизан. Видимо, поступили доносы на какого-то из соседей. Среди милиционеров и наш сосед Денисов. У Денисова жена литовка Алдона и собака овчарка, привязанная на цепи у их сарайчика, караулит добро. Когда было наводнение, она начала тонуть, а они даже за ней не пошли. То ли их дома не было, то ли им было все равно, но собаку поплыл спасать мой папа. Все смотрели, как он сначала шел по воде в резиновых сапогах, а потом поплыл. Собака в знак благодарности меня потом как-то сильно укусила. Хозяева ее нещадно за это били, а папа пошел защищать. У Денисовых под кроватью хранится лук, еще что-то и большой деревянный чемодан. Писать Денисов почти не умеет и продолжает учиться в школе милиции, повышает квалификацию; когда надо что-нибудь написать, просит мою маму. Он наш сосед по «черному ходу», а с другой стороны, на парадной лестнице, живет тетя Поля, очень богобоязненная старая дева, сестра бывшей хозяйки всего дома, колбасного магазина и колбасной фабрики. Сама хозяйка, поне Казенене, и муж ее, в прошлом хозяин всех этих богатств, тихо живут за городом в Качергиняй и появляются в квартире крайне редко. Бесшумно, почти не разговаривают и тихо и сдержанно здороваются с моим отцом. Господин Казенас в черном довоенном пальто, фетровой шляпе, почти котелке, старик с седыми усиками и висками – настоящий барин. И она во всем темном и маленькой шляпке. «Бывшие» люди.

У тети Поли я после скарлатины живу целый месяц, чтобы не заразить своих младших братиков и сестричку, тем более у меня осложнение – болит живот. У нее тихо и спокойно, никто не ходит, только каждые полчаса бьют часы нужное количество раз. Я там в изоляции, как в тюрьме, правда, есть и плюсы. Тетя Поля замечательно готовит и потихоньку, по секрету, чтобы никто из соседей не знал, кормит обедом двух молодых студенток, архитекторшу и спортсменку, одна из них сестра нашей соседки поне Петраускене. В шесть утра тетя Поля уходит в костел, возвращается к девяти и готовит обед. Она часто забывает купить что-то и идет в магазин. Вот тут-то и наступает счастье. Я залезаю ложкой в суп, начинаю есть, часто чудесный борщ или грибную домашнюю лапшу. Главное следить, чтобы уровень в кастрюле сильно не уменьшился. Затем перехожу на второе; лучше всего бефстроганов или гуляш. Его тоже можно съесть, чтобы было незаметно; хороши и лазанки. Это маленькие плоские кусочки теста, облитые сметанным соусом и иногда шкварками. Хоть я жирное терпеть не могу, но тут уж очень вкусно. Хуже всего порционное – считай неудача. Каждый кусок на виду. А из дому мне приносят тертое яблоко, пюре и творог и так три раза в день. Потом удивляются, почему я это не ем. Правда, не худею. Я есть не люблю, но у тети Поли вкусно, хотя мне этого нельзя. Тетя Поля стареет, а Казенас, сам хозяин, умрет довольно рано. Всех переживет его жена.

Время уже изменилось, а жена Казенаса за все эти годы привыкла жить тихо и незаметно. Так и продолжает. Наконец ей приходит разрешение уехать к дочери в Швецию. Дочь, совсем молоденькой девчонкой, ушла вместе с немцами. Она попала в Швецию, стала врачом, вышла замуж, родила детей и ждала родителей, а потом одну овдовевшую маму. Перед самым нашим отъездом из Каунаса поне Казенене тоже покинула Литовскую ССР и уехала на постоянное жительство в Швецию. Багаж у нее был маленький: чемоданчик с ситцевым халатиком, тапочки и одно платье. Старая пенсионерка. Правда, папа ей за уши заклеил пластилином сохранившиеся у старушки бриллианты и другие камешки. Хранила для дочки. За это она нам подарила серебряный чайник, очень красивый, он все равно был слишком большой, и у брата его забрали при выезде на таможне.

Денисов с женой разошелся и уехал куда-то в Россию. Олька с семейством тоже подала документы на Израиль. Соседка Ниеле, моя подружка, красивая девочка, стала артисткой. Я о ней забыла сказать. Это единственная девочка из нашего двора, с которой я дружила. Жила она сначала в жутком маленьком домике во дворе на втором этаже, с черной неосвещенной деревянной узенькой лестницей; на первом были дырявые ведра, части велосипеда, на втором – комнатка с низким потолком, в ней же кухня – «совмещенная гостиная». Занималась Ниелей бабушка, а мама почти никогда не появлялась. Она была заведующей продовольственного магазинчика в Вилиамполе, пригороде, где во время войны было гетто. Кавалер у мамы был завхозом больницы, где мой папа заведовал отделением. Жили они так же тихо, как и все остальные. У завхоза была больная жена, но когда она умерла, то эти сразу поженились и благодаря совместным торговым усилиям в один прекрасный день переехали в большой отдельный, новый, выстроенный по последнему слову техники и моды, дом с садом.

Они в очереди ни за сахаром, ни за мукой никогда не стояли. И нам мама Ниели иногда доставала самые дефицитные продукты: масло, сухую колбасу, кофе и даже однажды ананас.

У нее возле кабинета в кладовке всегда стоял мешок с сахаром, а рядом бочка с водой. После переезда Ниелька стала появляться у нас очень редко, немыслимо нарядная. Мать покупала ей все, что она хотела. Таким образом, она искупала перед дочерью свою вину за постоянное отсутствие в прошлом. Больше они не стеснялись своего благополучия.

В доме осталась только госпожа Петраускене. Я навестила ее в 90-х годах, после объявления независимости Литвы. Дети стали врачами, сестра – знаменитым тренером. Все разъехались по своим квартирам, а поне Петраускене одна так же тихо жила в нашем доме уже совсем больная старушка. Пришла я с тортом и цветами. Она очень обрадовалась. Радовалась тому, что мы, уехав, преуспели. Расстраивалась из-за смерти моих папы и мамы, так рано ушедших из жизни. Она сказала, что мы были лучшими соседями во всем доме. Мы жили под ней в точно такой же квартире. И эта огромная наша квартира оказалась совсем маленькой. Как мы там помещались семь человек, а некоторое время еще тетя и дядя?

Но все равно у нас был самый замечательный двор, самый замечательный дом и самые замечательные соседи, и уж точно самая замечательная квартира.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!