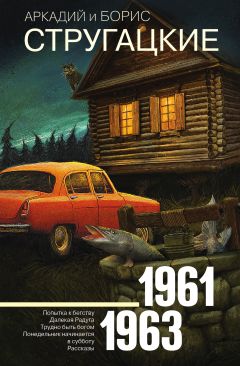

Текст книги "Собрание сочинений. Том 3. 1961–1963"

Автор книги: Аркадий и Борис Стругацкие

Жанр: Социальная фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 45 страниц)

Экран ослепительно вспыхнул, что-то треснуло, и экран померк. В диспетчерской стояла гробовая тишина, и вдруг Роберт увидел страшные, прищуренные на него глаза Маляева.

Глава четвертая

На Радуге был только один космодром, и на этом космодроме стоял только один звездолет, десантный сигма-Д-звездолет «Тариэль-Второй». Он был виден издалека – бело-голубой купол высотой в семьдесят метров сияющим облачком возвышался над плоскими темно-зелеными крышами заправочных станций. Горбовский сделал над ним два неуверенных круга. Сесть рядом со звездолетом было трудно: плотное кольцо разнообразных машин окружало корабль. Сверху были видны неуклюжие роботы-заправщики, присосавшиеся к шести баковым выступам, хлопотливые аварийные киберы, прощупывавшие каждый сантиметр обшивки, серый робот-матка, руководивший дюжиной маленьких юрких машин-анализаторов. Зрелище это было привычное, радующее хозяйственный глаз.

Однако возле грузового люка имело место явное нарушение всех установлений. Оттеснив в сторону безответных космодромных киберов, там сгрудилось множество транспортных машин всевозможных типов. Там были обычные грузовые «биндюги», туристские «дилижансы», легковые «тестудо» и «гепарды» и даже один «крот» – громоздкая землеройная машина для рудных разработок. Все они совершали какие-то сложные эволюции возле люка, теснясь и подталкивая друг друга. В стороне, на самом солнцепеке, стояли несколько вертолетов и валялись пустые ящики, в которых Горбовский без труда узнал упаковку ульмотронов. На ящиках грустно сидели какие-то люди.

В поисках места для посадки Горбовский начал третий круг и тут обнаружил, что за его флаером по пятам следует тяжелый птерокар, водитель которого, высунувшись по пояс из раскрытой дверцы, делает ему какие-то непонятные знаки. Горбовский посадил флаер между вертолетами и ящиками, и птерокар тотчас же очень неловко рухнул рядом.

– Я за вами, – деловито крикнул водитель птерокара, выскакивая из кабины.

– Не советую, – мягко сказал Горбовский. – Мне нет никакого дела до очереди. Я капитан этого звездолета.

На лице водителя изобразилось восхищение.

– Великолепно! – вполголоса воскликнул он, осторожно озираясь по сторонам. – Сейчас мы утрем нос нулевикам. Как зовут капитана этого корабля?

– Горбовский, – сказал Горбовский, слегка кланяясь.

– А штурмана?

– Валькенштейн.

– Превосходно, – деловито сказал водитель птерокара. – Итак, вы – Горбовский, а я – Валькенштейн. Пошли!

Он взял Горбовского под локоть. Горбовский уперся.

– Слушайте, Горбовский, мы ничем не рискуем. Эти корабли мне отлично знакомы. Я сам летел сюда на десантнике. Мы проберемся в склад, возьмем по ульмотрону и запремся в кают-компании. Когда все это кончится, – он небрежным жестом указал на машины, – мы спокойно выйдем.

– А вдруг придет настоящий штурман?

– Настоящему штурману придется долго доказывать, что он настоящий, – веско возразил самозваный штурман.

Горбовский хихикнул и сказал:

– Пошли.

Лжештурман пригладил волосы, сделал глубокий вдох и решительно двинулся вперед. Они стали протискиваться между машинами. Лжештурман говорил непрерывно – у него вдруг прорезался глубокий, внушительный бас.

– Я полагаю, – во всеуслышание вещал он, – что прочистка диффузоров только задержит нас. Предлагаю просто сменить половину комплектов, а основное внимание уделить осмотру обшивки. Товарищ, продвиньте немного вашу машину! Вы мешаете… Так вот, Валентин Петрович, при выходе на деритринитацию… Подайте ваш грузовик назад, товарищ. Не понимаю, зачем вы толпитесь? Существует очередь, существует список, закон, наконец… Вышлите представителей… Валентин Петрович, не знаю как вас, а меня поражает дикость аборигенов. Такого мы с вами не видели даже на Пандоре среди тахоргов.

– Вы совершенно правы, Марк, – сказал Горбовский, развлекаясь.

– Что? Ну да, само собой… Ужасные нравы!

Девушка в шелковой косынке, высунувшись из кабины «биндюга», осведомилась:

– Штурман и капитан, если не ошибаюсь?

– Да! – с вызовом сказал штурман. – И, как штурман, я рекомендовал бы вам еще раз прочитать инструкцию о порядке разгрузки.

– Вы думаете, это необходимо?

– Несомненно. Вы совершенно напрасно ввели ваш грузовик в двадцатиметровую зону…

– А знаете, друзья, – раздался веселый молодой голос, – у этого штурмана фантазия победнее, чем у первых двух.

– Что вы хотите этим сказать? – оскорбленно спросил лжештурман. В лице его было что-то от лже-Нерона.

– Понимаете, – проникновенно сказала девушка в косынке, – вон там, на пустых ящиках, уже сидят два штурмана и один капитан. А пустые ящики – это упаковка ульмотронов, которые увезла бортинженер – скромная такая молодая женщина. За нею сейчас гонится уполномоченный Совета…

– Как вам это нравится, Валентин Петрович? – вскричал лжештурман. – Самозванцы, а?

– У меня такое ощущение, – задумчиво сказал Горбовский, – что мне не попасть на собственный корабль.

– Верное рассуждение, – сказала девушка в косынке. – И уже не новое.

Штурман решительно было двинулся вперед, но тут «биндюг» справа немного передвинулся влево, черно-желтый «дилижанс» слева чуть-чуть подался вправо, а прямо на пути к заветному люку вдруг злобно заворочались, отбрасывая комья земли, оскаленные зубья «крота».

– Валентин Петрович! – с негодованием воскликнул лжештурман. – В таких условиях я не гарантирую готовность звездолета!

– Старо! – грустно сказал водитель «дилижанса».

Звонкий веселый голос проговорил:

– Какой это штурман! Скука зевотная. Вот помните второго штурмана – этот действительно развлек! Как он задирал на себе майку и показывал следы метеоритных ударов!

– Нет, первый был лучше, – сказал, обернувшись, водитель «крота».

– Да, он был хорош, – согласилась девушка в косынке. – Как это он шел среди машин, держа перед глазами фотографию, и жалобно так приговаривал: «Галю моя, Галю! Галю дорогая! Далеко ты, Галю, от ридного краю!»

Лжештурман, подавленно опустив голову, сковыривал комья земли с блестящих зубьев «крота».

– Ну, а вы что скажете? – обратился водитель «дилижанса» к Горбовскому. – Что же вы все молчите? Надо что-нибудь говорить… Что-нибудь убедительное.

Все с любопытством ждали.

– Вообще я мог бы войти через пассажирский люк, – задумчиво сказал Горбовский.

Лжештурман с надеждой вскинул голову и посмотрел на него.

– Не могли бы, – покачал головой водитель. – Он заперт изнутри.

В наступившей паузе был отчетливо слышен голос Канэко:

– Не могу я вам дать десять комплектов, поймите, товарищ Прозоровский!

– А вы поймите меня, товарищ Канэко! У нас заявка на десять комплектов. Как я вернусь с шестью?

Кто-то вмешался:

– Берите, Прозоровский, берите… Берите пока шесть. У нас четыре комплекта освободятся через неделю, и я вам пришлю.

– Вы обещаете?

Девушка в косынке сказала:

– Прозоровского просто жалко. У них шестнадцать схем на ульмотронах!

– Да, нищета, – вздохнул водитель «дилижанса».

– А у нас пять, – горестно сказал лжештурман. – Пять схем и всего один ульмотрон. Что, казалось бы, им стоило привезти штук двести.

– Мы могли бы привезти и двести, и триста, – сказал Горбовский. – Но ульмотроны нужны сейчас всем. На Земле заложили шесть новых У-конвейеров…

– У-конвейер! – сказала девушка в косынке. – Легко сказать!.. Вы представляете себе технологию ульмотрона?

– В самых общих чертах.

– Шестьдесят килограммов ультрамикроэлементов… Ручное управление сборкой, полумикронные допуски… А какой уважающий себя человек пойдет в сборщики? Вот вы бы пошли?

– Набирают добровольцев, – сказал Горбовский.

– А!.. – с отвращением сказал водитель «крота». – Неделя помощи физикам!..

– Ну что ж, Валентин Петрович, – сказал лжештурман, стыдливо улыбаясь. – Так нас, по-видимому, и не пустят…

– Меня зовут Леонид Андреевич, – сказал Горбовский.

– А меня Ганс, – уныло признался лжештурман. – Пошли посидим на ящиках. Вдруг что-нибудь случится…

Девушка в косынке помахала им рукой. Они выбрались из толпы машин и присели на ящиках рядом с другими лжезвездолетчиками. Их встретили сочувственно-насмешливым молчанием.

Горбовский ощупал ящик. Пластмасса была грубая и жесткая. На солнцепеке было жарко. Делать Горбовскому здесь было совершенно нечего, но, как всегда, ему страшно хотелось познакомиться с этими людьми, узнать, кто они и как дошли до жизни такой, и вообще как идут дела. Он составил вместе несколько ящиков, спросил: «Можно я лягу?», лег, вытянувшись во всю длину, и с помощью струбцинки укрепил возле головы микрокондиционер. Потом он включил проигрыватель.

– Меня зовут Горбовский, – представился он. – Леонид. Я был капитаном этого звездолета.

– Я тоже был капитаном этого звездолета, – мрачно сообщил грузный темнолицый человек, сидевший справа. – Меня зовут Альпа.

– А меня зовут Банин, – заявил голый до пояса худощавый юноша в белой панаме. – Я был и остаюсь штурманом. Во всяком случае, пока не получу ульмотрон.

– Ганс, – коротко сказал лже-Валькенштейн, усевшись на траву поближе к микрокондиционеру.

Третий лжештурман, видимо, не слышал их. Он сидел к ним спиной и что-то писал, положив блокнот на колени.

Из толпы машин выехал длинный «гепард». Дверца приоткрылась, оттуда вылетели пустые коробки из-под ульмотронов, и «гепард» умчался в степь.

– Прозоровский, – сказал Банин с завистью.

– Да, – сказал Альпа горько. – Прозоровскому не приходится врать. Правая рука Ламондуа. – Он глубоко вздохнул. – Никогда не врал. Терпеть не могу врать. И теперь очень нехорошо на душе.

Банин сказал глубокомысленно:

– Если человек начинает врать помимо всякого желания, значит где-то что-то разладилось. Сложное последействие.

– Все дело в системе, – сказал Ганс. – Все дело в этой исходной установке: больше получает тот, у кого лучше выходит.

– А вы предложите другую установку, – сказал Горбовский. – Не получается у тебя ничего – на тебе ульмотрон. Получается – посиди на ящиках…

– Да, – сказал Альпа. – Какой-то страшный срыв. Кто когда-либо слыхал об очередях за оборудованием? Или за энергией? Ты давал заявку, и тебя обеспечивали… Тебя никогда даже не интересовало, откуда это берется. То есть интуитивно было ясно, что существует масса людей, с удовольствием работающих в сфере материального обеспечения науки. Между прочим, это действительно очень интересная работа. Помню, я сам после школы с большим удовольствием занимался рационализацией сборки нейтринных схем. Сейчас о них уже не помнят, но когда-то это был очень популярный метод – нейтринный анализ. – Он достал из кармана почерневшую трубку и медленными уверенными движениями набил ее. Все с любопытством следили за ним. – Хорошо известно, что относительная численность потребителей оборудования и производителей оборудования с тех пор существенно не изменилась. Но, видимо, произошел какой-то чудовищный скачок в потребностях. Судя по всему – я просто смотрю вокруг, – среднему исследователю требуется сейчас раз в двадцать больше энергии и оборудования, чем в мое время. – Он глубоко затянулся, и трубка засипела и захрипела. – Такое положение объяснимо. Испокон веков считается, что наибольшего внимания заслуживает та проблема, которая дает максимальный ливень новых идей. Это естественно, иначе нельзя. Но если первичная проблема лежит на субэлектронном уровне и требует, скажем, единицы оборудования, то каждая из десяти дочерних проблем опускается в материю по крайней мере на этаж глубже и требует уже десяти единиц. Ливень проблем вызывает ливень потребностей. И я уже не говорю о том, что интересы производителей оборудования далеко не всегда совпадают с интересами потребителей.

– Заколдованный круг, – сказал Банин. – Прозевали наши экономисты.

– Экономисты тоже исследователи, – возразил Альпа. – Они тоже имеют дело с ливнями проблем. И раз уж мы заговорили об этом, то вот любопытный парадокс, который очень интересует меня последнее время. Возьмите нуль-Т. Молодая, плодотворная и очень перспективная проблема. Поскольку она плодотворная, Ламондуа по праву получает огромное материальное и энергетическое обеспечение. Чтобы сохранить за собой это материальное обеспечение, Ламондуа вынужден непрерывно гнать вперед – быстрее, глубже и… у´же. А чем быстрее и глубже он забирается, тем больше ему нужно и тем сильнее он ощущает нехватку, пока, наконец, не начинает тормозить сам себя. Взгляните на эту очередь. Сорок человек ждут и тратят драгоценное время. Треть всех исследователей Радуги тратит время, нервную энергию и темп мысли! А остальные две трети сидят сложа руки по лабораториям и могут думать сейчас только об одном: привезут или не привезут? Это ли не самоторможение? Стремление сохранить приток материальных ресурсов порождает гонку, гонка вызывает непропорциональный рост потребностей, и в результате возникает самоторможение.

Альпа замолчал и стал выколачивать трубку. Из толпы машин, расталкивая их направо и налево, выбрался «крот». В окне нелепо высокой кабины торчала крышка новенького ульмотрона. Проезжая мимо, водитель помахал лжезвездолетчикам.

– Хотел бы я знать, зачем Следопытам ульмотрон, – пробормотал Ганс.

Никто не ответил. Все провожали взглядом «крота», на задней стенке которого красовался опознавательный знак Следопытов – черный семиугольник на красном щитке.

– По-моему, все-таки, – сказал Банин, – виноваты экономисты. Надо было предвидеть. Надо было двадцать лет назад повернуть школы так, чтобы сейчас хватало кадров для обеспечения науки.

– Не знаю, не знаю, – сказал Альпа. – Возможно ли вообще планировать такой процесс? Мы мало знаем об этом, но ведь может оказаться, что установить равновесие между духовным потенциалом исследователей и материальными возможностями человечества вообще нельзя. Грубо говоря, идей всегда будет гораздо больше, чем ульмотронов.

– Ну, это еще надо доказать, – сказал Банин.

– А я ведь не сказал, что это доказано. Я только предположил.

– Такое предположение порочно, – заявил Банин. Он начинал горячиться. – Оно утверждает кризис на вечные времена! Это же тупик!..

– Почему же тупик? – тихо сказал Горбовский. – Наоборот.

Банин не слушал.

– Надо выходить из кризиса! – говорил он. – Надо искать выходы! И выход уж, конечно, не в мрачных предположениях!

– Почему же в мрачных? – сказал Горбовский. Но на него опять не обратили внимания.

– Отказываться от основного принципа распределения нельзя, – говорил Банин. – Это будет просто нечестно по отношению к самым лучшим работникам. Вы будете двадцать лет жевать одну частную проблемку, а энергии, скажем, получать столько же, сколько Ламондуа. Это же нелепо! Значит, выход не здесь? Не здесь. Вы сами-то видите выход? Или вы ограничиваетесь холодной регистрацией?

– Я старый научный работник и старый человек, – сказал Альпа. – Всю свою жизнь занимаюсь физикой. Правда, сделал я мало, я рядовой исследователь, но не в этом дело. Вопреки всем этим новым теориям я убежден, что смысл человеческой жизни – это научное познание. И, право же, мне горько видеть, что миллиарды людей в наше время сторонятся науки, ищут свое призвание в сентиментальном общении с природой, которое они называют искусством, удовлетворяются скольжением по поверхности явлений, которое они называют эстетическим восприятием. А мне кажется, сама история предопределила разделение человечества на три группы: солдаты науки, воспитатели и врачи, которые, впрочем, тоже солдаты науки. Сейчас наука переживает период материальной недостаточности, а в то же время миллиарды людей рисуют картинки, рифмуют слова… вообще создают в п е ч а т л е н и я. А ведь среди них много потенциально великолепных работников. Энергичных, остроумных, с невероятной трудоспособностью.

– Ну, ну! – сказал Банин.

Альпа промолчал и начал набивать трубку.

– Разрешите, я продолжу вашу мысль, – сказал Горбовский. – Я вижу, вы не решаетесь.

– Попробуйте, – сказал Альпа.

– Хорошо бы всех этих художников и поэтов согнать в учебные лагеря, отобрать у них кисти и гусиные перья, заставить пройти краткосрочные курсы и вынудить строить для солдат науки новые У-конвейеры, собирать тау-такторы, лить эргохронные призмы…

– Вот чепуха! – разочарованно сказал Банин.

– Да, это чепуха, – согласился Альпа. – Но наши мысли не зависят от наших симпатий и антипатий. Мысль эта глубоко мне неприятна, она даже пугает меня, но она возникла… и не только у меня.

– Это бесплодная мысль, – лениво сказал Горбовский, глядя в небо. – Попытка разрешить противоречие между общим духовным и материальным потенциалом человечества в целом. Она ведет к новому противоречию, старому и банальному, – между машинной логикой и системой морали и воспитания. В таком столкновении машинная логика всегда терпит поражение.

Альпа кивнул и окутался облаками дыма. Ганс задумчиво проговорил:

– Мысль страшненькая. Помните «проект десяти»? Когда Совету предложили перебросить в науку часть энергии из Фонда изобилия… Во имя чистой науки поприжать человечество в области элементарных потребностей. Помните этот лозунг: «Ученые готовы голодать»?

Банин подхватил:

– А Ямакава тогда встал и сказал: «А шесть миллиардов детей не готовы. Так же не готовы, как вы не готовы разрабатывать социальные проекты».

– Я тоже не люблю изуверов, – сказал Горбовский.

– Я вот недавно прочел книгу Лоренца, – сказал Ганс. – «Люди и проблемы»… Читали?

– Читали, – сказал Горбовский.

Альпа отрицательно помотал головой.

– Хорошая книга, правда? И поразила меня там одна мысль. Правда, Лоренц на ней не останавливается, говорит об этом мимоходом.

– Ну, ну? – сказал Банин.

– Я, помню, целую ночь об этом думал. Не хватало аппаратуры, ждали, пока подвезут, – знаете, обычная эта нервотрепка. И вот я пришел к такому выводу. Лоренц упоминает о естественном отборе в науке. Какие факторы определяют главенство научных направлений сейчас, когда наука не влияет или почти не влияет больше на материальное благосостояние?

– Ну, ну? – сказал Банин.

– И вот я пришел к такому выводу. Пройдет некоторое время, и те научные исследования, которые оказались наиболее успешными, впитают в себя все материальное обеспечение, непомерно углубятся, а остальные направления просто сами собой сойдут на нет. И вся наука будет состоять из двух-трех направлений, в которых никто, кроме корифеев, разбираться не будет. Понимаете меня?

– А, чушь! – сказал Банин.

– Ну почему же чушь? – спросил Ганс обиженно. – Вот факты. В науке существуют сотни тысяч направлений. В каждом работают тысячи людей. Лично я знаю четыре группы исследователей, которые из-за систематических неудач бросали работу и вливались в другие, более успешные группы. Я сам дважды так поступал…

Альпа сказал:

– Шутки шутками, а возьмите того же Ламондуа. Вот он рвется сломя голову к осуществлению нуль-Т. Нуль-Т, как и следовало ожидать, дает массу новых ответвлений. Но Ламондуа вынужден обрубать почти все эти ответвления, он просто вынужден игнорировать их. Потому что у него нет никакой возможности тщательно проработать каждое ответвление на перспективность. Мало того, он вынужден сознательно игнорировать заведомо поразительные и интересные вещи. Так, например, случилось с Волной. Неожиданное, удивительное и, на мой взгляд, грозное явление. Но, преследуя свою цель, Ламондуа пошел даже на раскол в своем лагере. Он поссорился с Аристотелем, он отказывается обеспечивать волновиков. Он идет вглубь, вглубь, вглубь, его проблема становится все у´же. Волна осталась у него далеко в тылу. Она для него только помеха, он слышать о ней не хочет. А она, между прочим, сжигает посевы…

Над космодромом загремел громкоговоритель всеобщего оповещения:

– Внимание, Радуга! Говорит директор. Старшего бригады испытателей Габу вместе с бригадой прошу немедленно явиться ко мне.

– Счастливые люди, – сказал Ганс. – Никакие ульмотроны им не нужны.

– У них своих забот хватает, – сказал Банин. – Видел я однажды, как они тренируются, – нет уж, я лучше буду лжештурманом… А потом два года сидеть без своего дела и каждый день слышать: «Потерпите еще чуть-чуть. Вот, может быть, завтра…»

– Я рад, что вы заговорили о том, что в тылу, – сказал Горбовский. – «Белые пятна» науки. Меня этот вопрос тоже занимает. По-моему, у нас в тылу нехорошо… Например, Массачусетская машина. – Альпа покивал. Горбовский обратился к нему. – Вы, конечно, должны помнить. Сейчас о ней вспоминают редко. Угар кибернетики прошел.

– Ничего не могу вспомнить о Массачусетской машине, – сказал Банин. – Ну, ну?

– Знаете, это древнее опасение: машина стала умнее человека и подмяла его под себя… Полсотни лет назад в Массачусетсе запустили самое сложное кибернетическое устройство, когда-либо существовавшее. С каким-то там феноменальным быстродействием, необозримой памятью и все такое… И проработала эта машина ровно четыре минуты. Ее выключили, зацементировали все входы и выходы, отвели от нее энергию, заминировали и обнесли колючей проволокой. Самой настоящей ржавой колючей проволокой – хотите верьте, хотите нет.

– А в чем, собственно, дело? – спросил Банин.

– Она начала в е с т и с е б я, – сказал Горбовский.

– Не понимаю.

– И я не понимаю, но ее едва успели выключить.

– А кто-нибудь понимает?

– Я говорил с одним из ее создателей. Он взял меня за плечо, посмотрел мне в глаза и произнес только: «Леонид, это было страшно».

– Вот это здорово, – сказал Ганс.

– А, – сказал Банин. – Чушь. Это меня не интересует.

– А меня интересует, – сказал Горбовский. – Ведь ее могут включить снова. Правда, она под запретом Совета, но почему бы не снять запрет?

Альпа проворчал:

– Каждому времени свои злые волшебники и привидения.

– Кстати, о злых волшебниках, – подхватил Горбовский. – Я немедленно вспоминаю о казусе Чертовой Дюжины.

У Ганса горели глаза.

– Казус Чертовой Дюжины – как же! – сказал Банин. – Тринадцать фанатиков… Кстати, где они сейчас?

– Позвольте, позвольте, – сказал Альпа. – Это те самые ученые, которые сращивали себя с машинами? Но ведь они же погибли.

– Говорят, да, – сказал Горбовский, – но ведь не в этом дело. Прецедент создан.

– А что, – сказал Банин. – Их называют фанатиками, но в них, по-моему, есть что-то притягательное. Избавиться от всех этих слабостей, страстей, вспышек эмоций… Голый разум плюс неограниченные возможности совершенствования организма. Исследователь, которому не нужны приборы, который сам себе прибор и сам себе транспорт. И никаких очередей за ульмотронами… Я это себе прекрасно представляю. Человек-флаер, человек-реактор, человек-лаборатория. Неуязвимый, бессмертный…

– Прошу прощения, но это не человек, – проворчал Альпа. – Это Массачусетская машина.

– А как же они погибли, если они бессмертны? – спросил Ганс.

– Разрушили сами себя, – сказал Горбовский. – Видимо, не сладко быть человеком-лабораторией.

Из-за машин появился багровый от напряжения человек с цилиндром ульмотрона на плече. Банин соскочил с ящика и побежал помочь ему. Горбовский задумчиво наблюдал, как они грузят ульмотрон в вертолет. Багровый человек жаловался:

– Мало того, что дают один вместо трех. Мало того, что теряешь половину дня. Тебе еще приходится доказывать, что ты имеешь право! Тебе не верят! Вы можете себе это представить – тебе не верят! Не верят!!!

Когда Банин вернулся, Альпа сказал:

– Все это довольно фантастично. Если вас интересует тыл, обратите лучше пристальное внимание на Волну. Каждая неделя – очередная нуль-транспортировка. И каждая нуль-транспортировка вызывает Волну. Большое или маленькое извержение. А занимаются Волной дилетантски. Не получилось бы второй Массачусетской машины, только без выключателя. Камилл – вы знаете Камилла? – рассматривает ее как явление планетарного масштаба, но его аргументы неудобопонятны. С ним очень трудно работать.

– Кстати, – сказал Ганс, – знаете точку зрения Камилла на будущее? Он считает, что нынешняя увлеченность наукой – это своего рода благодарность за изобилие, инерция тех времен, когда способность к логическому восприятию мира была единственной надеждой человечества. Он говорил так: «Человечество накануне раскола. Эмоциолисты и логики – по-видимому, он имеет в виду людей искусства и людей науки – становятся чужими друг другу, перестают друг друга понимать и перестают друг в друге нуждаться. Человек рождается эмоциолистом или логиком. Это лежит в самой природе человека. И когда-нибудь человечество расколется на два общества, так же чуждых друг другу, как мы чужды леонидянам…»

– А, – сказал Банин. – Ну что за чепуха. Какой там раскол? Куда денется средний человек? Пагава, может быть, и смотрит на новую картину Сурда как баран на новые ворота, а Сурд, возможно, не понимает, зачем на свете существует Пагава, тут ничего не скажешь – вот тебе логик, а вот эмоциолист. А кто я? Да, я научный работник. Да, три четверти моего времени и три четверти моих нервов принадлежат науке. Но без искусства я тоже не могу! Вот у кого-то здесь играет проигрыватель, и мне очень хорошо. Я бы обошелся и без проигрывателя, но с ним мне гораздо лучше… Так вот, как же я, спрашивается, расколюсь?

– Я тоже так думаю, – сказал Ганс. – Но он говорил, что, во-первых, гений нашего времени – это средний человек будущего; а во-вторых, будто существует не один средний человек, а два – эмоциолист и логик. Во всяком случае, так я его понял.

– Я тобой восхищаюсь, – сказал Банин. – По-моему, когда слушаешь Камилла, понять нельзя ничего.

– А может быть, это был очередной парадокс Камилла? – сказал Горбовский задумчиво. – Он любит парадоксы. Впрочем, для парадокса это рассуждение, пожалуй, слишком прямолинейно.

– Ну, Леонид Андреевич, – сказал Ганс весело. – Вы все-таки учитывайте, что это не Камилловы рассуждения, а мои. Я вчера загорал на пляже, вдруг на камне возник Камилл – знаете его манеру? – и начал рассуждать вслух, обращаясь преимущественно к морским волнам. А я лежал и слушал, а потом заснул.

Все засмеялись.

– Камилл упражняется, – сказал Горбовский. – Я примерно представляю, зачем ему понадобился этот раскол. Видимо, его занимает вопрос об эволюции человека, и он строит модели. Синтез логика и эмоциолиста представляется ему, вероятно, как новый человек, который уже не будет человеком.

Альпа вздохнул и спрятал трубку.

– Проблемы, проблемы… – сказал он. – Противоречия, синтез, тыл, фронт… А вы заметили, кто здесь сидит? Вы, вы… он… я… Неудачники. Отверженные науки. Наука вон – получает ульмотроны.

Он хотел сказать еще что-то, но тут громкоговоритель заревел снова:

– Внимание, Радуга! Говорит директор. Капитан звездолета «Тариэль-Второй» Леонид Андреевич Горбовский. План-энергетик планеты товарищ Канэко. Прошу немедленно явиться ко мне.

Из машины сейчас же высунулись водители. На лицах их было написано неописуемое удовольствие. Все они смотрели на лжезвездолетчиков. Банин, втянув голову в плечи, развел руками. Ганс весело крикнул: «Это не меня, я штурман!» Альпа закряхтел и закрыл лицо ладонью. Горбовский торопливо поднялся.

– Мне пора, – сказал он. – Очень не хочется уходить. Я так и не успел высказаться. Вот вкратце моя точка зрения. Не надо огорчаться и заламывать руки. Жизнь прекрасна. Между прочим, именно потому, что нет конца противоречиям и новым поворотам. А что касается неизбежных неприятностей, то я очень люблю Куприна, и у него есть один герой, человек вконец спившийся водкой и несчастный. Я помню наизусть, что он там говорит. – Он откашлялся. – «Если я попаду под поезд, и мне перережут живот, и мои внутренности смешаются с песком и намотаются на колеса, и если в этот последний миг меня спросят: «Ну что, и теперь жизнь прекрасна?» – я скажу с благодарным восторгом: «Ах, как она прекрасна!» – Горбовский смущенно улыбнулся и запихнул проигрыватель в карман. – Это было сказано три века назад, когда человечество еще стояло на четвереньках. Давайте не будем жаловаться!.. А кондиционер я вам оставлю – здесь очень жарко.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.