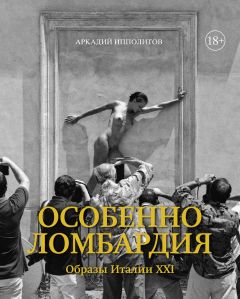

Текст книги "Особенно Ломбардия. Образы Италии XXI"

Автор книги: Аркадий Ипполитов

Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Милан. Вокзал

Постановка «Золушки» Поннеля салонную оранжерею стендалевско-пушкинского времени воспроизводит очень точно. Изучавший философию и историю искусств, и, что очевидно, изучивший их очень хорошо, Поннель создает такую панораму золотого века священносоюзовского застоя, что дух захватывает. Чего только стоит появление свиты принца, одетой в красные рединготы, в сцене с арией Come un'ape ne' giorni d'aprile, «Как пчелка в апрельские дни», с Клаудио Дездери в роли камергера принца, с его походкой, сапогами и лорнетом: здесь и английская аристократическая охота, и англомания, столь этому времени свойственная, и намек на дендизм, и карикатура на него, и при этом полное соответствие каждому такту музыки Россини. А палаццо дона Маньифико, олицетворяющее обветшание величия итальянской аристократии, с ростками современности, буржуазного XIX века, пробивающимися сквозь это обветшание, великолепное, как архитектура миланского сеттеченто, XVIII века, но с плющом сквозь трещины, протекающими потолками (так что дон Маньифико спасает свою постель под зонтиком) – Стендаль сообщает о дворянах, о которых говорят: E un miserabilissimo palazzo dove non si danno tre camere senza aqua («Это жалчайший дворец, где не найти и трех комнат, в которых не протекал бы потолок»); жалчайший дворец, что за замечательное определение для палаццо в XIX веке! – и с залой с облупленными бюстами императоров, увитых связками кукурузы и чеснока, с сияющей медной посудой над камином, ну совершеннейший натюрморт Карло Маджини, замечательного художника конца XVIII – начала XIX века, совсем почти неизвестного широкой публике, хотя его картины есть и в Эрмитаже, и в ГМИИ! А фигура дона Маньифико в исполнении Паоло Монтарсоло с его потрясающей мимикой, в старорежимном, времени Ancien Régime, то есть до Французской революции, лиловом шелковом камзоле, а туалеты его дочек с их буфами и рюшами, ну точно пушкинские красавицы (см. Евгений Онегин: «Какая радость: будет бал! Девчонки прыгают заране»)! А появление Золушки на балу, в огромном декольте и брильянтах, в центре внимания черных фраков, склоняющихся перед ней, прямо как на портретах Брюллова, на фоне барочной театральной перспективы, иллюзорной, старомодной для 1817 года, намекающей на то смешение барокко и современности, что со времен написания La Cenerentola стало характернейшим признаком итальянской жизни и константой итальянского восприятия, столь остро и блаженно ощутимой сегодня! Все замечательно, и совершенно прощаешь Поннелю то, что Золушка – Федерика фон Штаде появляется на этом балу в черном платье; черное бальное платье – вещь, в общем-то, невозможная, если не какие-то особые обстоятельства вроде придворного траура; зато это черное платье для умеющего соображать и видеть становится некой забавной аллюзией, воскрешающей в памяти появление Анны Карениной на балу, где она знакомится с Вронским, тоже в черном, что тоже было бы необъяснимо (Шанель со своим маленьким черным платьем на свет еще не родилась, и собрание светских женщин еще не стало похоже на сицилийские поминки, как сегодня), если бы не тот факт, что Анна придерживается придворного траура, так как, будучи из Петербурга, она, в отличие от провинциального московского общества, в курсе уместности именно такого наряда на балу.

Есть у Поннеля и сцена в оранжерее с клеткой с птичками (куда же без оранжереи в золотом веке священносоюзовского застоя!), есть и регулярный сад с подстриженными кустами и барочной скульптурой (куда же в Италии без барочной скульптуры!), в сцене дуэта Zitto, zitto, piano, piano, «Молча, молча, тихо, тихо», исполняемого принцем и камергером, Франсиско Арайса и Клаудио Дездери, Поннель создает замечательную мифологему россиниевского времени, столь же художественную и столь же выразительную, как выразительна мифологема XVIII века в фильме Феллини «Казанова». Подобный образ стоит сотни томов научно-исторических исследований, и «Золушка» Поннеля в Ла Скала – замечательный hommage Милану Стендаля и городу, в котором счастье заразительно.

La Cenerentola Поннеля была поставлена в 1971 году. Это отнюдь не безделка, а очень важное произведение искусства. Поннелева «Золушка» как бы открывает новое десятилетие XX века, 70-е, отмеченные резкой переоценкой соотношения прошлого и современности. Жажда трагического и пафос поисков нового языка как-то сдулись, авангард обветшал, и историзм перестал быть пугающим бранным словом. Этот переворот был закреплен великим «Барри Линдоном» Стэнли Кубрика 1975 года и «Казановой» Феллини, вышедшим в 1976-м. Начатое Поннелем дело было узаконено: теперь уже никто не сомневается, что изображение прошлого отнюдь не сводится к археологическому копанию в отмершей жизни, что историзм может быть гораздо более актуальным, чем так называемый модернизм, к концу столетия уже подошедший к пенсионному возрасту. В Болонье уже во всю Умберто Эко орудует, пишет свое «Имя розы».

В 1981 году, как раз через год после выхода «Имени розы», Поннель на основе постановки в Ла Скала создает фильм, по которому мир знает его «Золушку» лучше всего, хотя эта постановка до сих пор входит в современный репертуар Ла Скала, – все упоминаемые мною исполнители как раз задействованы в фильме. Это полноценный фильм, подобный «Волшебной флейте» Бергмана, хотя по стилистике они абсолютно различны. Самая популярная сцена в фильме – сцена секстета Questo e un nodo avvilupato, «Этот запутанный узел», с силуэтами-тенями, в которые превращаются главные герои. Тени эти красоты невозможной, и находка Поннеля полна удивительной тонкости и культурной изобретательности, отсылая к моде начала XIX века на черные силуэты-портреты, или нарисованные пером на белом фоне, или вырезанные из черной бумаги и наклеенные на белую. Мода на подобные рисунки, «китайские тени», как сначала они назывались, была завезена в XVIII веке из Китая в Европу и была особенно популярна в Германии, в конце XVIII – начале XIX века; китайские тени тесно связаны с фантазиями Гофмана, поэтому и сцена Questo e un nodo avvilupato в постановке Поннеля отсылает к сказочности «Золотого горшка» и «Житейских воззрений кота Мурра», к их гротескной фантастичности, очень близкой «Золушке» Россини. Русскую душу находка Поннеля прямо-таки ублажает, добавляя еще одно дополнительное переживание: в России мода на силуэты, забытая где-то после 20-х годов XIX столетия, была возрождена «Миром искусства», в графике Нарбута и Чехонина, и все с детства знакомы с иллюстрациями Нарбута к басням Крылова, сделанными в этой манере. Изящество заставок и виньеток Нарбута придает несколько тяжеловесному благоразумию крыловских басен таинственность гротеска Гофмана, и силуэты-тени Поннеля, сплетаясь в гофмановско-крыловско-нарбутовский запутанный узел, указывают нам все на тот же дух европейского салона времени Священного союза, то есть русского золотого века.

«Золушка» и Поннель меня в Милане все время сопровождают. XIX век и историзм очень для Милана важны. Миланский собор, громоздящийся в центре города, город определяет и удачно обманывает туристов своей искусственной готикой, которая гораздо красивше настоящей. В квартале Монтенаполеоне, в самой сердцевине миланского гламура, расположен Музей Багатти Вальсекки, Museo Bagatti Valsecchi, весьма примечательный для понимания миланского genius loci, духа места. Это частный дом двух братьев, богатых миланцев, превративших покои своего палаццо конца отточенто, то есть конца XIX века и историзма, обставленные в стиле различных эпох, в единый ансамбль в духе немецкого Gesamtkunstwerk, тотального произведения искусства, где произведения живописи, скульптуры и прикладного искусства из их коллекции, преодолев музейную отчужденность, гармонично сосуществуют, дополняя и поясняя друг друга. В музее есть превосходные вещи, в том числе произведения Джованни и Джентиле Беллини, но главное не в качестве коллекции, а в общей атмосфере, воссоздающей… что воссоздающей?

Вот здесь и возникает интересный вопрос: вообще-то Музей Багатти Вальсекки не воссоздает никакой ренессансной атмосферы, только очень наивный зритель может принять их Gesamtkunstwerk за подлинный стиль. Нет, это воссоздание именно духа отточенто, итальянцы это прекрасно понимают и позиционируют Музей Багатти Вальсекки как один из важнейших и лучше всего в Европе сохранившихся домов-музеев, тем самым подчеркивая его историческое значение, а не значение его художественных коллекций. Собственно история при этом воспринимается как некая художественность, вполне самостоятельная и значимая. Через художественность истории и происходит ее слияние с современностью, так как через что же еще история с современностью может слиться? Без художественности история – сухая документация, дела давно почивших в бозе, но благодаря художественности для наблюдательного посетителя, выходящего из Багатти Вальсекки на виа Монтенаполеоне, все вокруг преображается. То, что Миланский собор и миланский Пассаж, то есть галерея Виктора Эммануила, в сущности, одинаковая архитектура, перестает что-либо значить; историзм миланский столь художественен, что неотличим от подлинности. Подумаешь, тоже важность, подлинный или нет, не в этом дело; и весь пестрый сор витрин с их кучами платков, сумочек и туфель обретает смысл, и острое понимание того, что миланское кишение модной жизни больше чем шопинг, переживается как открытие, а все эти ругательные клички: бесстилье, историзм, эклектика, поверхностность, гламур – теряют уничижительный оттенок, магазины на Спига и Монтенаполеоне с палаццо Багатти Вальсекки сливаются в единое целое, в миланский Gesamtkunstwerk, единственный и неповторимый, и в Милане, как нигде, осознаешь, «что счастье заразительно». Спасибо «Золушке» за это.

В 1968 году, незадолго до постановки «Золушки» на сцене Ла Скала, на экраны вышла «Теорема» Пазолини. С Теренсом Стэмпом, исполняющим роль главного героя в фильме, мы уже встречались в Мальпенсе, но «Теорема» так важна для Милана, да и вообще для современной Италии, что с ее персонажами придется еще не раз сталкиваться. Казалось бы, эта марксистско-христианская притча во всем противоположна сказке Поннеля с ее упоением стилистической всеядностью историзма. «Теорема» являет замечательный пример модернистской геометрии, и в соответствии с названием фильма все развитие действия, и смысловое, и изобразительное, сделано похожим на математическую задачу. Сцены следуют точному ритму, повторяясь дважды, вроде сцен общего обеда или прибытия почтальона, возвещающего о появлении и исчезновении ангела-искусителя Теренса Стэмпа. За сценами совращения симметрично следуют сцены исповеди соблазнителю; каждый кадр строго расчерчен, и в пустынном пространстве интерьеров виллы персонажи составляют по-модернистски четкие графические группы, прямо формулы. За математически отчужденной холодностью, конечно, скрыта внутренняя истерика, ведь «Смысл фильма, грубо говоря, таков: представитель буржуазии, что бы он ни делал, всегда не прав… все, что бы он ни сделал, каким бы искренним, глубоким и благородным это ни было, всегда сделано не так», это о «Теореме» сам Пазолини сказал, и фильм проникнут пафосом обличения, который потом зло и остроумно спародирует Франсуа Озон в «Крысятнике». «Теорема» – фильм очень миланский, проникнутый особым миланским суховатым шиком, столь свойственным буржуазной миланской роскоши, и Собору, и Пассажу, и миланскому гламуру, и миланскому историзму; недаром Собор напоминает Пастернаку грохот снежной пробки «по коленчатому голенищу водосточной трубы», ведь Милан – север для всей Италии, и то, что Милан географически находится недалеко от Альп, чуть ли не в предгорье, вблизи германоязычных земель, определяет не только его климат, но и менталитет, склонный к сухости, геометрии и симметрии.

В общем, два Милана, где «Золушка», а где «Теорема»… и все же: фильм Пазолини вполне мог бы называться Il Teorema, ossia La bontà in trionfo, то есть «Теорема, или Торжество добродетели», подобно опере Россини, потому как что ж это все такое с миланскими буржуа в фильме Пазолини происходящее, как не пресловутая bontà in trionfo? Сын, бешено мажущий a la Фрэнсис Бэкон, мать со своей инициацией молодежи, дочь в кататоническом синдроме, служанка, возносящаяся над родным селением и затем живьем закапываемая в землю, от всего отказавшийся и средь бела дня разгуливающий в чем мать родила по миланскому Вокзалу отец – все они получили благодаря ангелу Теренсу Стэмпу свою порцию bontà, то есть чего-то среднего между добротой и добротностью. Последняя сцена «Теоремы» разворачивается на миланском Вокзале, Milano Centrale, и это сооружение Пазолини подается как воплощение буржуазного мира, из которого пытаются убежать герои.

О, Milano Centrale, творение Улиссе Стаккини, божественная муссолиниевская архитектура, хотя и не совсем муссолиниевская, так как Milano Centrale начали возводить еще в 1912 году, и в каком он стиле построен, сам черт не разберет, то ли модерн Виктора Эммануила III, то ли ар-деко Муссолини, но какая разница, все равно он вокзал всех вокзалов, вокзал всех встреч и расставаний, и кого там только не было, вся европейская элита, и не элита тоже, и Рокко с братьями, и Тото, и Пепино, – и какая это архитектура, сухая и шикарная, настоящая миланская.

Собор, Пассаж и Вокзал – три большие буквы Милана, большого удобного для жизни европейского города; Собор, Пассаж и Вокзал прекрасны, и единственный их недостаток в том, что для большинства туристов заслоняют Милан Леонардо, Борромео и Стендаля; Собор, Пассаж и Вокзал больше всего и влекут к себе мою соотечественницу Людмилу и спутника ее, глупую говядину; Собором, Пассажем и Вокзалом Милан чаще всего для них и ограничивается.

И еще Ла Скала, который никто не называет Оперой, так как Ла Скала и есть воплощение Оперы – суховатая и шикарная неоклассика фойе и лестниц и миланская публика, все эти стендалевские красавицы R и N со своими кавалерами, в вечерних платьях и смокингах; у одной пары, то ли R, то ли N, под креслом мотоциклетные шлемы, так как никто к Ла Скала на BMW не подъезжает, не Москва, и среди публики, конечно же, семейство из «Теоремы» в полном составе, ждет появления ангела Теренса Стэмпа, а пока оперу слушает, дождется ли? Ну и моя Людмила, которая «ничего перед собой Себя прекрасней не находит», сидит, жмет себе на кнопки мобилы, а виновата ли она? Не надо надсмехаться, ведь эта мобила – бегство от миланского окружения, желание уйти в себя, в свой внутренний мир, и не сходно ли это с настроением «Ностальгии» Тарковского, с постоянным недовольством его лирического героя, русского писателя с лицом Олега Янковского, которого в Италии все раздражает, все неглубоко и неискренне, вся эта красота, и чем дальше, тем все больше он о русских избах грустит, и все от Тарковского с Янковским млеют: «русская душа, русская душа», – так ведь и моя Людмила бежит от поверхностности «Любовного напитка» Доницетти в мрачные глубины своего мобильника, он же – ее русская душа, ведь, конечно, Italy is cool, это знает каждый, но надо и меру знать со всеми вашими соборами, операми и прочими дольче и габбанами и не перегружать человека переживаниями.

Глава шестая

Милан

Либерти

Гадалки в Милане. – Валентина Висконти. – Карты Таро. – Столицы магии. – Арчимбольдо. – Рудольф-Вертумн. – San Bernardino alle Ossa. – Жопий дом. – Либерти. – Палаццо Берри Мерегалли. – Гламорама. – Вилла Некки Кампильо. – Маринетти в Москве. – Корсо Витторио Эммануэле и пьяцца Сан Бабила. – Навильи

Милан. Навильи

Каждый вечер, в час назначенный, в центре Милана появляется россыпь столиков, покрытых длинными скатертями и украшенных надписью на итальянском: «Гадаем по картам и по руке». На столах зажжены свечи, а за столами сидят маги, в основном дяденьки и тетеньки почтенного возраста и приличного вида. Часто они сидят одни, и в одиночестве выглядят довольно заурядно; но порой к ним подсаживается клиент, и тогда по столику разлетаются карты Таро, из россыпи выскакивают Башни, Дьяволы и Рыцари Монет, маги склоняются над протянутой им ладонью и шепчут что-то, и их заурядные столики выглядят заманчиво таинственно, пламя свечи в стеклянном колпаке колеблется, играя отсветами на лицах гадалок, гадалков (мужчин чуть ли не больше, чем женщин) и их реципиентов, так что миланские улицы приобретают схожесть с полотнами Герарда Хонхорста, голландского художника XVII века, проведшего большую жизнь в Италии, где он влюбился в живопись Караваджо и где был прозван Герардо делла Нотте, Ночным Герардо. Его картины полны гадалок, концертов и пирушек, изображенных при трепетном свете свечи, и их много в итальянских музеях. Магических столиков больше всего на виа Фиори Кьяри, улице Светлых Цветов.

Издавна Милан имел славу города оккультных наук. При герцогах Висконти и Сфорца Милан был одним из центров европейской магии, образуя с Прагой и Лионом триаду великих городов, где общения с потусторонними силами было достичь легче всего. Одной из главных героинь интернациональной готики стала уроженка Милана – Валентина Висконти, известная как «ломбардская ведьма». Единственная дочь герцога Джан Галеаццо Висконти и принцессы Изабеллы Валуа, Валентина родилась где-то около 1370 года и в конце XIV века стала одной из самых завидных европейских невест; будучи обручена четыре раза, она в конце концов была выдана замуж за Людовика Орлеанского, брата французского короля Карла VI. Этот король, известный под прозвищем Безумный, а также Возлюбленный (Charles le Fou или le Bien-Aimé), в основном прославился тем, что был несколько не в себе и сначала очень любил свою жену, Изабеллу Баварскую, настоящую стерву; французы зовут ее королевой Изабо. Любовь и помешательство короля отдали Францию в руки этой баварки, подписавшей в Труа договор, делающий наследником французской короны английского короля Генриха V. Страну наводнили англичане и бургундцы, и последствия договора в Труа пришлось расхлебывать Жанне д’Арк. Изабелла Баварская свою золовку ненавидела.

Из-за неспособности короля управлять двор превратился в сгусток интриг: все время то убийства, то отравления; и странные случайности вроде «бала объятых пламенем», когда несколько придворных заживо сгорели из-за того, что к карнавальному костюму одного из них герцог Орлеанский, муж ломбардской ведьмы, поднес факел, так что жертвой чуть не стал и сам король, спасенный лишь тем, что герцогиня Беррийская закутала его своими юбками, затушив пламя. История более чем странная, специально все было подстроено или нет, до сих пор неизвестно, но герцог Орлеанский отделался тем, что выстроил на свои деньги Орлеанскую часовню. Рассудок короля в результате «бала объятых пламенем» помутился окончательно, он не узнавал никого вокруг, отказывался от своего имени и королевского сана и теперь уверял, что никогда не был женат и не имеет детей, так что, когда королева Изабо, недавно еще столь любимая, к нему приближалась, требовал убрать от него эту женщину. Изабо в долгу не осталась и сделала Людовика, герцога Орлеанского, своим любовником. Король же, бросавшийся на всех с ненавистью, Валентину Висконти обожал, требовал постоянного ее присутствия и называл «любимой сестрицей». Королеве Изабо и старой герцогине Бургундской Валентина была как бельмо на глазу, и во время очередного помутнения разума Карла VI против нее был затеян процесс: Валентину обвинили в попытке отравления дофина ядовитым яблоком и в наведении порчи на короля. Одним из главных оснований обвинения было ее миланское происхождение, так как Милан – город ядов, интриг и черной магии.

Валентина была удалена от двора в Сен-Поль, а вскоре ее муж Людовик был убит в Париже по приказу бургундского герцога Иоанна Бесстрашного: пикантность заключается в том, что убит он был у дверей дома своей любовницы, королевы Изабо. Какую роль сама Изабо играла в убийстве своего любовника, непонятно, но свое влияние на короля она вернула, и когда овдовевшая Валентина явилась к королю, требуя мщения, то король под давлением жены велел ей покинуть королевский дворец. Тогда Валентина и произнесла свою знаменитую фразу: Plus ne m’est rien, rien ne m’est plus, «Ничто для меня более, и более ничто», сделала своим гербом серебряный фонтан слез, а через год умерла, войдя в историю под именем la strega lombarda, «ломбардская ведьма». Несмотря на то что из-за Валентины, ставшей бабушкой короля Людовика XII, впоследствии французы предъявили свои права на Ломбардию и начали бесконечные войны за Милан, закончившиеся падением дома Сфорца, миланцы свою ломбардскую ведьму обожают, так что в XIX веке в связи с модой на средневековье был установлен своеобразный культ этой женщины, покровительницы поэтов. Ее связь с миром магии не только не отрицается, но и ставится ей в заслугу.

Милан также родина карт Таро, всех башен, дьяволов и рыцарей монет, по которым предсказывают судьбы гадалки всего мира и по которым сходят с ума любители эзотерики. Во всяком случае, считается родиной; с картами Таро все неясно, но самые ранние колоды Таро имеют миланское происхождения и носят имя «Таро Висконти Сфорца», или, по-итальянски, mazzi Visconti Sforza, колоды Висконти Сфорца. Они датируются серединой XV века и известны во многих экземплярах; от некоторых колод, правда, до нас дошло всего по две-три карты. Все они необыкновенной красоты и редкости, и три самые знаменитые и самые полные колоды носят пышные имена, прямо как аристократы: Брера Брамбилла Висконти Сфорца в Милане, Кэрри Йель Висконти Сфорца в Йельском университете, Пирпонт-Морган Бергамо Висконти Сфорца, также известная как колода Коллеони Бальони, в Нью-Йорке; имена колод связаны с их происхождением и местонахождением. В картах Таро пять мастей: козырная, именуемая Триумфы, а также Жезлы, Мечи, Кубки и Монеты. В масти Триумфов совсем особые карты, не только Император и Императрица, но и Мир, Суд, Смерть и другие аллегорические фигуры. В остальных мастях герои попроще, там все короли, королевы, пажи, придворные дамы, всадники и всадницы. Изначальный рисунок карт приписывают художникам Бонифачио Бембо и братьям Дзаваттари, к кругу которых относят и изумительные фрески в Каза Борромеи, и сами карты чудо как хороши, с фигурами белокурых дам, пажей и рыцарей, со скелетами и бородатыми старцами на тисненном узором золотом фоне.

Сложное сплетение из астрологии, оккультизма и алхимии, прочитываемое в рисунке каждой карты колоды Таро, все откровения и загадки тайного знания, Таро порожденные, Каббала и Египет, к ним притянутые, все это сложилось в тароманию, так что теперь существует даже портал Tarotpedia. Герцоги Висконти и Сфорца были без ума от всего этого, обожали расписывать своды своих замков загадочными аллегориями и знаками зодиака. Милан стал родиной таромании, и Леонардо к миланскому двору пригласили не только потому, что он был великим художником, но также из-за его славы астролога и хироманта. Из Милана карты Таро разошлись по всему миру, существует множество их вариантов, в том числе и французский, называемый марсельским, самый сейчас распространенный: известна легенда, что марсельские Таро ведут свое происхождение от тех карт, что привезла во Францию ломбардская ведьма и что этими картами она привораживала безумца Карла VI, так что миланские карты были одним из пунктов обвинения в колдовстве на процессе Валентины, но это чистая подтасовка. Ломбардская ведьма могла познакомить французский двор с картами, но очевидно, что марсельские Таро имеют более позднее происхождение, отсчитывая свою историю всего лишь с XVII века, и прямого отношения к Валентине Висконти иметь не могут.

Как уже упоминалось, со времени средневековья Милан наряду с Прагой и Лионом был одним из главных центров белой и черной магии. Против такой славы родного города выступил Карло Борромео, каленым железом выжигая магов и гадалок; он своего добился, гадалки ушли в подполье, и с конца XVI века Милан уступает свою славу Турину, в котором в 1556 году на короткое время при савойском дворе обосновался великий Нострадамус. Благодаря Борромео и Нострадамусу теперь именно Турин стал вершиной треугольника белой магии, включающего старые Лион и Прагу, и треугольника магии черной, состоящего, помимо старого Турина, из новеньких Лондона и Сан-Франциско. Но в Милане гадалки в «час назначенный» остались.

Столики со свечками и надписями «Гадаем по картам и по руке» поразили меня в первый же приезд в Милан, став лейтмотивом миланских впечатлений, хотя тогда я еще ничего не знал ни о ломбардской ведьме, ни о славе Милана как центра чернокнижников; то, что в шекспировской «Буре» волшебник Просперо был родом именно из Милана, мне ничего не говорило и казалось простым совпадением. Интерес к миланской магии вызвала у меня Прага, город доктора Фауста и мой любимый город; изучая двор Рудольфа II и пражский маньеризм, я как раз и натолкнулся на сведения о связи между астрологами и чернокнижниками Праги и их коллегами в Милане в XVI веке. Забавно, что одна моя миланская приятельница, которую я стал расспрашивать о современных гадалках, была искренне удивлена моему интересу: она никогда не воспринимала их как миланскую специфику, ей казалось, что это обыкновенные ночные фигуры, характерные для любого большого города.

Я, однако, этим объяснением не удовлетворился, продолжая расспрашивать. Оказалось, что знакомая художница, живущая на улице Фиори Скури, Темных цветов, то есть в непосредственной близости с Фиори Кьяри, где все гадалки и собираются, не только многое о них знает, но и лично с двумя знакома. Она рассказала, что никакую Академию магии для этого промысла заканчивать не надо, что никакого патента предсказателей не существует и современные маги, изображающие сценки из картин Герардо делла Нотте, – совсем случайные люди. Одного из них она знала очень хорошо, так как училась с ним в художественной школе Бреры; он был художником не без способностей, но, как-то неудачно женившись, в результате этого брака оказался без квартиры и без денег; именно тогда он и решил подрабатывать гаданием, у него это получилось, он стал прилично зарабатывать, «так как все хотят узнать, что у них все будет хорошо, счастливый брак и денежная работа» – это прямая речь из рассказа художницы, раскрывающая тайны миланской эзотерики. Впрочем, решив свои финансовые трудности, он не решил трудностей творческих и, переживая, что ему приходится забросить свой талант за печку, стал рисовать магические картинки, приторговывая ими параллельно предсказаниям. Картинки имели успех, художник-гадалка успокоил грызшую его жажду творчества и теперь жизнью почти доволен. Вторая же известная моей знакомой гадалка – совсем обыкновенная домохозяйка. Художница с Фиори Скури также сказала, что, по ее мнению, все эти столики – примета последних двадцати лет, что в юности она никаких гадалок не помнит (впрочем, тогда она на Фиори Скури не жила) и что, действительно, все маги собираются «в час назначенный» в силу того, что к этому часу полиция перестает делать обходы, а гадалки платить налоги не желают. Вот такая проза.

Милан. Каза дельи Оменони

Но ну ее к бесу, низкую истину: мне все равно миланские гадалки говорят о пражском Фаусте. К тому же магический Милан с магической Прагой связывает еще и фигура Джузеппе Арчимбольдо, одного из самых знаменитых художников XX века. Да-да, я не ошибся, именно двадцатого, хотя родился Арчимбольдо в Милане в 1527 году. Там он и прожил до 1562-го, пока не был призван ко двору императора Священной Римской империи Максимилиана II Габсбурга. Арчимбольдо поселился в тогдашней столице Габсбургов Вене, и там «был очень желанен и очень обласкан Максимилианом, и обходились с ним достойнейше, наградив почетнейшим жалованием», как сообщают об этом хроники. В Вене, кажется, он и начал впервые делать то, чем так прославился сегодня: свои головы, скомпонованные из различных цветов, плодов и животных. В Вене он сделал серию из четырех стихий: голова воздуха составилась из птиц, земли – из животных, воды – из рыб, огня – из оборудования кузницы; то же самое было сделано и с четырьмя временами года. Максимилиану это все понравилось, он заказал повторение обеих серий и рассылал их как подарки различным европейским дворам: все были в восторге. Кроме того, Арчимбольдо был постановщиком многих придворных празднеств, о чем свидетельствуют его многочисленные рисунки.

В 1576 году Максимилиан умер, но сын его, Рудольф II, сменивший Максимилиана на престоле, тоже был без ума от Арчимбольдо. Действительно, лучшего художника для этого эксцентричного императора и вообразить трудно: Рудольф имел неплохой вкус, он любил Тициана, Корреджо, Брейгеля и Дюрера, но был сам не свой и от всякой экзотики и эзотерики, ценимых им не меньше чем шедевры. Рудольф перенес столицу в Прагу, и именно при Рудольфе Прага приобрела манящую оригинальность, отшлифованную потом барокко. При этом императоре, тратившем огромные деньги на свои коллекции, Прага стала самым богатым художествами городом Европы; увы, после отречения Рудольфа от престола большая часть его коллекций была увезена в Вену. Затем Прагу еще разграбили шведы, часть пражских сокровищ утащив в Стокгольм, ко двору Кристины Шведской, а часть распылив по Европе; произведения из коллекции императора являются сегодня гордостью многих музеев.

Император, решив перенести столицу в Прагу, с собой увез и Арчимбольдо. Художественные пристрастия Рудольфа II очень точно обрисовывает арчимбольдовский «Портрет императора в виде Вертумна». Рудольф изображен в виде древнеримского бога садов, так что у императора нос – груша, глазки – черные вишенки, щеки – персик и яблоко, подбородок – колючие каштаны, а лоб – большая дыня. Общий вид у этого портрета благодушно дурацкий, и он даже на Рудольфа похож, но схожесть внешняя – лишь наименьшее его достоинство, так портрет очень хорошо характеризует этого интереснейшего человека, больше всего на свете любившего алхимию, картины Тициана и итальянскую скульптуру, особенно изображения голых гениев, предпочтительно пубертатного периода. Рудольф так никогда и не женился, молва приписывает ему многочисленные любовные приключения, но некоторые утверждают, что он был девственником. Одинокий и меланхоличный, он, никого не желая видеть, практически не выходил из замка, проводя дни и ночи среди лучшего в Европе собрания картин во дворце Бельведере в Градчанах и коротая время за созданием андрогинных гомункулов и получением эликсира вечной молодости. Ни того ни другого он не получил, добился только, что его стали считать безумным, так что родной его брат Матвей заставил Рудольфа отречься от престола, приставил к нему стражу и заточил в замке в Градчанах. В заточении Рудольф занимался всем тем же, чем занимался, когда был императором. Вообще-то он был довольно симпатичным монархом, многие другие сильные мира сего занимались вещами гораздо худшими, чем создание андрогинов. Само собою, что только так и мог жить человек с носом-грушей и лбом-дыней.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?