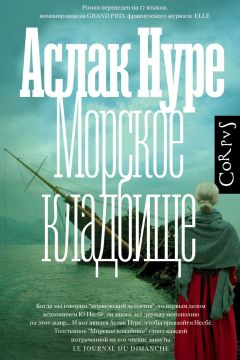

Читать книгу "Морское кладбище"

Автор книги: Аслак Нуре

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Аслак Нуре

Морское кладбище

© Aslak Nore. Havets kirkegård. Published by H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo 2021

© Н. Федорова, перевод на русский язык, 2024

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2024

© ООО «Издательство АСТ», 2024

® Издательство CORPUS

От автора

Перед вами роман. Места, события и персонажи вымышлены. За немногими важными исключениями, о которых подробнее говорится в «Благодарностях». Все, что касается внешних обстоятельств гибели парохода «хуртигрутен»[1]1

«Хуртигрутен» (прибрежный экспресс) обеспечивает ежедневные рейсовые морские перевозки пассажиров вдоль норвежского побережья от Бергена до Киркенеса. – Здесь и далее прим. перев.

[Закрыть] «Принцесса Рагнхильд» 23 октября 1940 года, основано на документальных источниках.

Сюда относятся чертежи судна, попавшие мне в руки благодаря любезному помощнику из музея «Хуртигрутен» в Стокмаркнесе. Кроме того, описание базируется на показаниях свидетелей в Салтенском уездном суде, в частности на показаниях шкипера Кнута Иннергорда из Батнфьордсёры, до сих пор неизвестных общественности. Его рассказ мне предоставило Норвежское общество истории мореплавания в Нурмёре, и повествует он о случившемся совершенно по-новому.

Вместе со своей командой – штурманом Петтером Сёхолтом из Молде, машинистом Юханом Бревиком со Смёлы, помощником машиниста Хансом Ли из Кристиансунна и стюардом Оскаром Мортенсеном – Иннергорд провел одну из крупнейших спасательных операций в Норвегии в ходе Второй мировой войны, не получив за это никакой награды.

Эта книга посвящается героическому экипажу грузового судна «Батн-фьорд», который в тот день спас из ледяного моря более 140 норвежцев и немецких солдат, и всем тем, кого им спасти не удалось, тем, кто упокоился тогда на морском кладбище.

Пролог

«Дагенс нарингслив», 4 августа 2006 г.

Медик

Ханс Фалк спас тысячи человеческих жизней. Ценой того, что часто забывал дни рождения своих детей.

Автор – Джон О. Берг

ЛИВАН, СЕНТЯБРЬ 1982 г. Молодой врач быстрым шагом идет через погруженный во тьму лагерь беженцев Шатила в Бейруте. В одной руке у него вместительная санитарная сумка. На другой руке он несет закутанного в плед младенца.

Ханс Фалк чует смрад порохового нагара и нечистот, в следующие десятилетия он еще не раз столкнется с этой вонью, и всегда она будет напоминать ему этот вечер в Шатиле. Вечер, когда в лагерь ворвалась милиция, христиане-фалангисты. Под тем предлогом, что здесь прячутся палестинские боевики. Сейчас резня в разгаре, фалангисты не щадят никого. Отовсюду доносятся крики и стрельба.

В небо взлетает ракета, постройки заливает нереальный серебристо-серый свет. Ханс замирает. Среди куч мусора, армейских пайков и бутылок спиртного лежат мертвецы: молодые мужчины с отрезанными гениталиями, беременные женщины с распоротыми животами, дети, грудные младенцы. Слева, метрах в двадцати, он краем глаза видит еще одну груду тел – крепко обнявшиеся мужчины, женщины, закрывающие собой детей, у всех на лбу маленькое входное отверстие. Люди расстреляны в упор.

Ракета сгорает, свет гаснет, словно повернули выключатель. У южного выхода из лагеря он различает очертания взорванных низких построек, за остатками стен караулит железное кольцо милиционеров.

Младенец заплакал, тихо и жалобно. Ханс прячется за мусорным баком, опускается на колени, пытается укачать новорожденного.

Кто-нибудь заметил его? Нет, он в укрытии.

Надо что-то делать, иначе ребенка отнимут. Он расстегивает молнию санитарной сумки. Выкидывает пластиковые бутылки с физраствором и спиртом, выкидывает складные носилки, они занимают слишком много места, выкидывает катетеры, стетоскопы и тонометры. Их острые края могут поранить малыша.

В боковом кармане лежит бутылка виски – «Джонни Уокер», черная этикетка. Подарок палестинских руководителей, с которыми он встречался. Он знает, еще не узнав: никого из них теперь нет в живых.

Ханс откупоривает бутылку, смачивает кончик пальца. Дает младенцу вдохнуть запах виски, потом сует палец ему в ротик. Малыш сосет палец с непостижимой силой новорожденного. Тихонько хнычет – и затихает. На дне сумки Ханс осторожно устраивает из пледа и пеленок постельку, кладет туда младенца, прикрывает ушными компрессами и тонкими марлевыми салфетками. Снова застегивает молнию.

Ханс Фалк берет сумку и направляется к милиционерам. Уже в то время Ханс славился своим обаянием, по словам одного из коллег, он способен был «очаровать кого угодно, от налоговых чиновников до политиков высшего уровня и женщин в никабах[2]2

Никаб – мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз; как правило, черный.

[Закрыть]». В этот страшный вечер 1982 года доктору Фалку предстоит главное испытание его жизни. В разгар бойни он должен вынести из лагеря новорожденного младенца.

ЛИВАН, ЛЕТО 2006 г. Почти четверть века минуло после потрясшей весь мир кровавой резни в лагерях палестинских беженцев. Много воды утекло с тех пор. Но кое-что осталось по-прежнему: Ливан воюет; Ханс Фалк такой же загорелый, с гладкой кожей, легкой походкой и «по-мальчишески» чертовски обаятельный, как и в суровые семидесятые годы, когда этот сын бергенского судовладельца, в соответствии с духом «коммунистической пролетаризациии», одевался как работяга, кружил голову женщинам и твердил, что после революции непременно реквизирует отцовские верфи.

– Но суд о разделе имущества снял этот вопрос с повестки дня, – говорит Фалк, раскланиваясь со знаменитой палестинской актрисой на пути к стойке бара в «Мейфлауэре», легендарном отеле, где Фалк обычно останавливается в Бейруте.

– Мы зовем его просто – Ханс Сакр. – Молодая палестинка заливается краской. – По-арабски Сакр значит Сокол, то же самое, что Фалк по-норвежски.

Ханс, естественно, заказывает два «Джонни Уокера» без льда и добавляет, что «надо потрафить вкусам ООП[3]3

ООП – Организация освобождения Палестины.

[Закрыть]».

– Давайте, – продолжает он, поднимая хрустальный стакан, – выпьем за живых, за погибших и за угнетенных.

Причислить к угнетенным самого Ханса ни у кого язык не повернется. Он родом из могущественного семейства Фалк, которое на протяжении всего двадцатого века играло центральную роль в общественной жизни Норвегии, – как судовладельцы, благотворители и политики. Его дед, «Большой Тур» Фалк, известный пароходчик, погиб в войну при крушении «Принцессы Рагнхильд» и посмертно был награжден Боевым крестом с мечами как организатор Сопротивления на побережье.

С тех пор семейство Фалк разделилось на две ветви. Бергенцы, в том числе Ханс, живут в усадьбе на юге района Фана. Злые языки твердят, будто при разделе наследства с бергенской ветвью обошлись несправедливо. Можно ли в будущем ожидать тяжбы на этот счет между ословскими и бергенскими Фалками?

– О нет, такого никогда не случится, даю слово, – восклицает Ханс. – Я коммунист и потому принципиально против института наследования. Ничто так не обостряет неравенство, как наследство. – Вдобавок, – с улыбкой говорит он, – то, что мы всё потеряли, на самом деле наше преимущество. Нам повезло. Проблема богачей в том, что они идут по жизни в страхе, что когда-нибудь у них все отнимут. Человек свободен, только когда все потерял.

С другой ветвью семьи, с так называемой ословской фалангой империи Фалков, дело обстоит иначе. Дядя Ханса, Улав Фалк, в прошлом военный министр, возглавляет влиятельную промышленную группу САГА, со штаб-квартирой в Редерхёугене недалеко от столицы. Он закулисный заправила, чурающийся СМИ, и «стоит» якобы 10 миллиардов, а оценить в деньгах его влияние вообще невозможно.

Здесь что же, угадывается раскол, классический для норвежской истории, меж культурой грюндерского побережья и правящей ословской элитой?

– Нас, бергенцев, столица не слишком интересует, – смеется Ханс. – Скажем так: на континент или на Ближний Восток я никогда не лечу через Осло, разве только при крайней необходимости.

Патриот Бергена, идеалист-радикал, этакий «икорный левак», который проповедует пролетарские идеи, а сам как сыр в масле катается. Ханса Фалка можно называть по-разному. И о чем бы ни шел разговор, у него почти всегда наготове меткий ответ и плутовская улыбка. Впрочем, как говорят те, кто хорошо его знает, Ханс похож на русскую матрешку: он многослоен, и каждый слой – новая его версия. Он знаком с половиной Ближнего Востока – от ведущих политиков до таксистов на Хамра-стрит, – но загадка для своих близких. Этот человек, чей заразительный смех разносится по всему холлу, видел больше страдания, чем любой норвежец его поколения, но внешне оно как будто бы его не затронуло. Врач, который далеко за пределами сугубо медицинских кругов известен тем, что спас тысячи беззащитных в самых горячих точках мира, не раз забывал дни рождения собственных детей. Феминист, который всегда в первых рядах демонстрации на 8 Марта, ничтоже сумняшеся обманул всех своих женщин. Но и на это у Ханса Фалка есть ответ:

– Перефразирую Хемингуэя: мне нравятся коммунисты-врачи, но ненавистны коммунисты-пасторы. Я всего лишь человек и ошибаюсь, как все.

Неужели ничто не способно вывести его из себя?

Да нет, кое-что есть.

А именно вопрос, любил ли Ханс Фалк кого-нибудь, кроме угнетенных и собственного отражения в зеркале. Впервые он отводит взгляд и ерзает на стуле. Отвечает уклончиво, но, пожалуй, это и есть ответ.

ЛИВАН, СЕНТЯБРЬ 1982 г. От милиционеров за несколько метров несет алкоголем. Лучше уж это, чем запах смерти, думает Ханс. Взгляд у молодых парней мутный, лица до глаз закрыты носовыми платками, оружие направлено на него. За спиной Ханса громыхают автоматные очереди, раздаются крики… потом тишина.

– Мы проводим операцию против палестинских террористов, – говорит лейтенант. – Как иностранец вы имели возможность покинуть лагерь до начала операции. – Он закуривает сигарету. – Вы этой возможностью не воспользовались, а значит, сами принадлежите к вооруженным боевикам.

Несколько самых молодых милиционеров, которым, пожалуй, нет и двадцати, передергивают затвор, угрожающе делают шаг вперед.

– Я ассистировал во время родов, – говорит Ханс.

– Сегодняшний младенец – завтрашний террорист, – говорит лейтенант, словно выплевывая слова. – Где ребенок?

Ханс чувствует, что ладони вспотели, он вот-вот выронит сумку из рук. Писк младенца или обыск сумки – и всё, обоим конец.

– Не знаю, – отвечает он. – Последнее, что я видел, это штурм роддома.

– Из какой вы страны?

– Из Норвегии… Страна христианская… дружественная Израилю… тесные узы.

Лейтенант кривится, бросает соседу несколько слов. Потом кивает Хансу:

– Можете идти.

Ханс сдерживает облегченный вздох.

– Но сперва мы проверим вашу сумку.

Что же теперь делать? Ханс осторожно ставит сумку наземь. Осторожно расстегивает молнию. Боевики глядят ему через плечо. Лицо младенца спрятано, но Ханс замечает, что салфетка чуть-чуть шевелится, ребенок дышит.

Другие тоже это видят?

Он достает бутылку «Джонни Уокера», протягивает лейтенанту.

– Вам выпивка нужна больше, чем мне, – говорит он.

Ливанец рассматривает этикетку. К счастью, сумка подозрений не вызывает. Офицер хватает бутылку.

– Get lost[4]4

Вали отсюда (англ.).

[Закрыть], – говорит он.

Руки у Ханса так трясутся, что ему не удается задернуть молнию, он невесом и бесчувствен, когда идет сквозь строй ливанских фалангистов к свободе, утешаясь тем, что если они начнут стрелять, то перебьют друг друга. Ханс Фалк возвращается в отель, тот самый, где он теперь, спустя четверть века, сидит на темно-коричневом честерфилдовском диване, а по его самоуверенному лицу скользит темная тень.

– Что произошло с ребенком?

– Я оставил его под опекой других людей. Обещал матери никогда не раскрывать, чей он, и нарушать обещание не стану. Но надеюсь, его жизнь сложилась лучше, чем ее.

Часть 1. Обрыв

Глава 1. Сокол, готовый взлететь

Бабушка издавна пророчила, что семейная усадьба сгинет прежде, чем она сама. Что она имела в виду – объявляла ли себя бессмертной или насылала на потомков проклятие, – никто толком не понимал. Недаром Вера Линн была писательницей, но из рассказанных ею историй ни одна не пугала Сашу так, как эта.

Вообще-то ее крестили Александрой Фалк, но, еще когда она была маленькая, бабушка настояла, чтобы ее звали Сашей или Сашенькой, в честь русского деда, которого никто даже на фотографиях не видел.

Мучаясь бессонницей, Саша встала рано, надела темно-синюю водолазку и твидовый блейзер. Когда ждут неприятные дела, надо одеться построже. Накануне она обнаружила, что один из стипендиатов архива, который она возглавляла, просматривал файлы с отчетом фонда за 1970 год. Тем самым он нарушил условия подписанного им обязательства хранить тайну, а вероломство она терпеть не намерена.

Стипендиатово вынюхиванье мало того что само по себе неприятно – в первую очередь это симптом. Она прямо-таки чуяла его, точно дуновение ветра на рубеже времен года: истории, которые долго утаивались, вот-вот выйдут наружу.

Что бабушка имела в виду, говоря, что правда и семейная лояльность друг с другом не в ладах?

Саша вышла из привратницкого флигеля, где жила с семьей. Он временно опустел: девочки на даче у друзей, Мадс в командировке, в Азии. На заре их семейной жизни он намекнул, что они, пожалуй, будут чувствовать себя стесненно в усадьбе, где расположен офис семейного предприятия и обитает целая куча родственников. Саша жутко разозлилась, как бывает, когда тебе выкладывают очевидную правду о любимом доме.

О переезде даже речи быть не могло.

Редерхёуген находится к западу от столицы: морем до нее ходу всего ничего. Сейчас Саша шла по кленовой аллее к развороту. За ночь пейзаж окрасился в блеклые морозные оттенки. Ледяной ветер ударил ей в лицо, пробрал насквозь через куртку. Она невольно поежилась.

Она жила здесь всю жизнь, и все равно подчас ее переполняла огромная любовь к этому месту. Здесь был ее мир. Усадьба и семья были одним целым, продолжением ее существа – пологие камни «бараньих лбов»[5]5

«Бараньи лбы» – скалы из коренных пород, сглаженные и отполированные движением ледника.

[Закрыть] на западной стороне, где она в детстве купалась, причалы и лодочные сараи на южном мысу, ровные лужайки, летом изумрудно-зеленые, а за ними густой, гудящий хвойный лес, который с востока, где стояла Верина «контора», круто обрывался в море.

От выключенного фонтана на развороте она по засыпанной гравием дорожке направилась к трехэтажному белому кирпичному дому; украшенный портиками, эркерами, коваными ажурными балконами и круглой, похожей на крепостную башней с амбразурами поверху, он господствовал над всей усадьбой, возвышаясь на заросшем травой гребне.

По натуре Саша была консервативна. Перемены вызывали у нее страх и неприязнь. Однажды во время ссоры Мадс бросил, что человек вроде нее – а в один прекрасный день Саша, ее брат и сестра унаследуют самую, пожалуй, роскошную частную недвижимость в стране, миллиардный концерн и гуманитарный фонд – от революционных преобразований ничего не выиграет. Что верно, то верно, но ее консерватизм коренился глубже: в конечном счете значение для нее имела только семья.

Лояльность к семье Саша ставила превыше всего, и когда самые главные члены семьи конфликтовали – бабушка и властный Сашин отец, например, полвека жили бок о бок, почти не разговаривая друг с другом, – именно она старалась уравновесить крайности.

В дом она вошла через заднюю дверь цокольного этажа. И направилась в библиотеку, где располагался ее кабинет. В почтовой корзине лежала открытка с пометкой «Финсе 1222»[6]6

Финсе – горная деревушка в Норвегии на берегу озера Финсеватн, расположена на высоте 1222 м над уровнем моря.

[Закрыть]: «Помнишь поход на Хардангерский ледник? Люблю тебя. М.»

Такие вот маленькие сюрпризы вполне в духе Мадса. Надо же, раздобыл открытку с видом Финсе и не поленился отослать ее перед отъездом, с нежностью подумала Саша. Раньше, когда была моложе, она бы наверняка отмахнулась от открытки как от циничной попытки понравиться. А сейчас решила, что это любовь.

Она села в коричневое эймсовское кресло.

Как директор музея фонда САГА Саша несла личную ответственность за постоянных и прикомандированных стипендиатов-докторантов. Открыла ежедневник. «Встреча: 08.00–08.10». Глянула на часы. Еще пятнадцать минут. Ей стало не по себе.

Последний год она занималась подготовкой амбициозного проекта в сотрудничестве с немецким Федеральным архивом во Фрайбурге, Abteilung Militärarchiv[7]7

Отдел военного архива (нем.).

[Закрыть]. Когда она рассказывала о проекте людям, далеким от этой темы, они нередко начинали прятать глаза. Архивы вообще-то штука занудная, но Сашу это ничуть не беспокоило. Через письма и короткие телеграммы с ней говорила сама история. И подобные археологические раскопки были ей очень по душе. Бабушка, правда, твердила, что история как наука объективна не больше, чем роман, но она частенько преувеличивает.

Сотрудничество с немецкими архивами предусматривало сбор информации о многих сотнях немецких солдат, размещенных в годы войны на норвежской земле. Чтобы родственники, историки и другие интересующиеся, введя в электронную систему имена, номера смертных медальонов и проч., могли получить доступ к имеющейся информации. Логистически задачи весьма сложные, но, по задумке отца, фонду необходимо получить широкую известность в Германии.

В дверь постучали, раз и другой, но ответила Саша, только когда на ее собственных часах было ровно восемь:

– Да?

Стипендиат Синдре Толлефсен осторожно вошел в кабинет. Одежда потрепанная, голова с длинными залысинами, которые соединялись у макушки, окружая взъерошенный пучок волос. Он неуверенно смотрел на нее мягким, слегка уклончивым взглядом. По возрасту, пожалуй, ее ровесник.

– Садитесь, – сказала она.

Он покорно сел. А она думала о том, скольких людей довелось уволить отцу, и устно, и письмом на серой бумаге.

Как он с этим справлялся, ей-то все это ужасно неприятно?

– Как вам известно, – кашлянув, нерешительно сказала она, – фонд САГА уже долгое время сотрудничает с университетом, стипендиатам которого предоставлена возможность использовать наши архивы при подготовке докторской диссертации. Наше сотрудничество зиждется на взаимном доверии. Вы внесли существенный вклад в военную историю и были важным участником в проекте сотрудничества с немцами.

Он сглотнул, острый кадык поднялся и опустился. Докторская работа Толлефсена привела Сашу в восторг. Он занимался историей антинацистского Сопротивления в вооруженных силах Третьего рейха на норвежской территории. В частности, совершенно неизученными событиями, связанными с двумя немецкими унтер-офицерами, которых казнили в Кристиансанне в конце войны. Результаты проекта могли изрядно продвинуть фронт исследований вперед.

– Но, получая доступ к нашим архивам, – продолжала Саша, – вы письменно обязались не разглашать сведения как о немецких солдатах, так и о фактах, касающихся САГА и нашей семьи.

Казалось, стипендиат только теперь понял серьезность ситуации:

– Откуда вам известно…

– Я не могу раскрывать, как действует внутренняя схема безопасности, – ответила она.

Фактически схему разработал начальник службы безопасности Редерхёугена по образцу журнальной системы в здравоохранении, она позволяла сразу увидеть, кто заходил в архивы и куда именно. Накануне, после неприятного разговора с Верой, Саша заглянула в оцифрованные документы и в файле регистрации обнаружила толлефсеновский логин. А ей не нравится, когда кто-нибудь норовит подобраться поближе к семье. Тут они с отцом были солидарны.

– Вы просматривали отчеты руководства САГА за шестьдесят девятый и семидесятый год, – сказала она. – Это внутренние дела, они не имеют значения ни для ваших исследований, ни для общественности.

– Не имеют значения для общественности?! – Стипендиат повысил голос.

– Совершенно верно. Думаю, вам известно, что в общении с прессой наша семья чрезвычайно сдержанна. Вы ведь никогда не читали светских репортажей из нашего дома – их не было и не будет. Лояльность и тактичность – вот что мы ценим превыше всего. – Саша стукнула шариковой ручкой по кожаной крышке письменного стола. – Вы злоупотребили нашим доверием, а потому прямо с этой минуты уволены и лишены доступа к архивам.

Нижняя губа у него задрожала:

– Вышвыриваете меня?

Она кивнула:

– К сожалению.

Она думала, он уйдет, но нет, он не встал, молча сидел, с кривой усмешкой на губах.

– Знаете, зачем я читал эти отчеты?

– Нет, и мне это неинтересно.

– Затем что история Веры Линн напрямую связана с темой моего исследования. Я имею в виду выдуманную историю, которую вы всегда рассказывали о самих себе.

Саша глубоко вздохнула, подавляя желание ответить тем же тоном.

– Разговор окончен, – коротко сказала она и кивком указала на дверь.

Стипендиат пошел к выходу, но на пороге остановился, обернулся к ней:

– Мне казалось, вы не такая, как другие, Саша Фалк. Но, вижу, вы такая же трусиха. А может, еще хуже. Я не хочу работать для фонда, который взял себе девизом правду, а на самом деле лжет. Спросите свою бабушку, что в действительности произошло в фонде САГА в семидесятом году.

Дверь за ним захлопнулась.

* * *

Саша так и сидела, глядя в потолок. Вера, опять Вера. Правда и лояльность? 1970-й? В согласии со своей натурой – чуткой и дипломатичной, как считала она сама, самоотверженной и соглашательской, как считали брат и сестра, – Саша обыкновенно каждую неделю проведывала бабушку в ее домике на Обрыве.

Вчера она тоже там побывала.

И, как всегда, принесла с собой свежие пирожные, а бабушка, как всегда, угостила ее бокалом красного вина и сигаретой, пока Саша читала вслух главу одного из любимых Вериных романов. Поначалу все было как обычно, но затем разговор принял новый оборот.

– Скоро семьдесят пять лет со дня кораблекрушения, – осторожно сказала Саша. – Мы зафрахтовали пароходную поездку на то место, где все произошло.

Бабушка медленно повернулась к ней.

– Мне нужна еще одна сигарета, Сашенька.

– По-моему, тебе тоже хорошо бы поехать, – продолжала Саша. – А может, и рассказать, как все случилось.

– Рассказать?

– Ты же никогда ничего не рассказывала.

Бабушкино поколение, пожалуй, вообще не привыкло говорить о душевных травмах. А она в той катастрофе потеряла мужа и едва не потеряла маленького сына.

– Я-то бы с удовольствием, – сказала Вера. – Только не уверена, что мой рассказ доставит удовольствие вам.

– Но мы хотим его услышать. Война давно кончилась, мы стерпим правду.

Бабушка долго смотрела на нее сквозь завесу дыма.

– Мы, – повторила она, качая головой. – Ты всегда была лояльна к семье, Сашенька. Это хорошо. Однако лояльность и поиски правды иной раз противоречат друг другу. Я с вами не поеду, точно не поеду. Но ты хочешь услышать мой рассказ?

Саша кивнула.

– В таком случае будь готова: все может рухнуть.

– Тогда и мне нужна сигарета.

Вера умолкла, но, когда Саша собралась уходить, бабушка попросила заказать такси и проводить ее через лес до разворота.

– Ты ведь уже не выходишь из дома, бабушка, – сказала Саша.

– А теперь вот выйду, дорогая Сашенька, – сердито ответила бабушка. – Я, черт побери, не под опекой!

Саша обиделась, она не привыкла, чтобы Вера так резко ставила ее на место. Обида грызла ее по дороге через лес и весь остаток дня.

Куда Вера отправилась после вчерашнего разговора, она до сих пор не знала, но пора это выяснить.

Возле цокольного этажа стоял Джаз, сторожевой пес. Увидев Сашу, он ткнулся в нее мордой и стал на задние лапы.

– Что такое? – пробормотала она и почесала собаку за ухом. Джаз нетерпеливо тявкнул. Это была бельгийская овчарка породы малинуа, с длинной мордой в черной маске, кофейно-коричневая, только шерсть у нее короче, тело легче и спина прямее, чем у немецких родичей. Джаз был ласковый, как щенок, храбрый, как волк, и поддавался любой дрессировке. Умел карабкаться по деревьям, словно кошка. И вообще, в охране президентов и при ловле террористов вперед всегда пускают малинуа.

Саша поспешила за собакой сквозь заросли. Каждый корень и каждый камень на тропинке были ей знакомы, вся география усадьбы накрепко отпечаталась в мозгу и в теле: сперва темная, мягкая, усыпанная хвоей тропинка через ельник, потом через «бараний лоб», где в дождь было скользко, потом по голым, выбеленным корням вокруг озерца с водяными лилиями, между двух скал, похожих на лезвия топора и разделенных щелью. В детстве им, понятно, запрещали заходить в Дьявольский лес.

Дальше ландшафт неожиданно раскрывался, лес заканчивался крутым обрывом, этаким естественным защитным укреплением, а несколькими метрами левее стоял бабушкин домик.

Она ощутила легкий порыв ветра, от высоты аж дух захватило. Джаз выбежал на выложенную плитками площадку у входа, стал на задние лапы и тявкнул.

Саша взялась за подкову на двери, осторожно постучала.

Безрезультатно.

– Бабушка?

Она открыла дверь, та тихонько скрипнула.

– Вера, ты дома?

В лицо пахнуло спертым воздухом. Саша обвела взглядом переполненные стеллажи, не задерживаясь на книжных корешках. Паркет слегка пружинил под ногами, когда она шла к спальне. Отворила дверь. Кровать аккуратно застелена, поверх одеяла наброшено белое кружевное покрывало. Над кроватью – сделанная на пароходе фотография бабушки и отца, совсем крошечного младенца. Этот снимок всегда трогал ее, дарил ощущение, что мир и время взаимосвязаны.

Когда Саша была моложе, старики при виде ее порой умилялись до слез: мол, больно похожа на бабушку, прямо одно лицо. Она и сама замечала сходство. Уголки губ у обеих чуть-чуть опущены, что придает лицу совершенно естественное аристократично-меланхолическое выражение, которое многие считали надменностью. Жемчужно-бледная, безупречная кожа контрастировала с волосами, темными, с оттенком красного дерева, как и у бабушки. Глаза тоже бабушкины – чуть раскосые, в рамке острых скул и густых темных бровей. С лазурно-синей радужкой. Саше было сейчас тридцать с небольшим, а, по словам доктора Ханса Фалка, «в этом возрасте женщины краше всего». О бергенском дядюшке, ловеласе и сексисте, можно говорить что угодно, но в этой теме он дока.

Она осторожно закрыла дверь спальни, прошла в кухонный уголок. Чистота, посуда перемыта. В холодильнике – продукты, которые она сама купила накануне. Саша открыла один из шкафчиков над рабочим столом.

И уже собиралась закрыть дверцу, когда солнце осветило шеренгу бокалов, расставленных на верхней полке. Три из них запотели. Саша взяла один, потрогала кончиком пальца. На стекле несколько капель, край влажный, словно бокал недавно вымыли. Джаз заскулил, прижался холкой к ее бедру.

Она вышла из домика. Собака метнулась к обрыву, резко замерла, сделала шажок вперед по краю, опустив морду, словно на что-то показывала.

Поскольку обрыв выступом нависал над морем и местами оброс можжевельником и всяким кустарником, внизу ничего толком не разглядишь. Метрах в десяти там была мелководная бухточка, полная ракушек, тины и ила, с каменным островком, связанным с сушей узкой полоской песка, гальки и камыша, поэтому в отлив туда можно добраться, не замочив ног.

Саша решила глянуть под обрыв. Опустилась на корточки, обняв Джаза за шею. Низкое солнце слепило глаза, она стала на колени, нащупала руками неровный край скального выступа, хвоинки кололи ладони, на воде виднелись легкие круги.

Бабушка лежала головой в воде, тело чуть покачивалось на поверхности, словно буй, словно забытая надувная пластиковая игрушка… одежда промокла, потемнела. Низкий луч света упал на нее, вода заискрилась. Тело облепили жгучие красные медузы. Рвота утопленников, так их называла бабушка. На спине зеленого вязаного жилета – логотип САГА: готовый взлететь сокол и семейный девиз внизу; поверхность воды была покрыта рябью, и оттого казалось, будто распростертые крылья шевелятся.