Текст книги "Век необычайный"

Автор книги: Борис Васильев

Жанр: Книги о войне, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Борис Васильев

Век необычайный

Я на мир взираю из-под столика.

Век двадцатый, век необычайный.

Чем он интересней для историка,

Тем для современника печальней.

Николай Глазков

Военный дневник

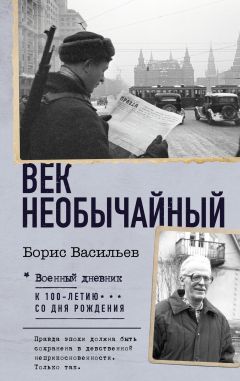

Фотография на обложке предоставлены: ФГУП ИТАР-ТАСС (Агентством «Фото ИТАР-ТАСС»), фотограф Александр Шогин /Фотохроника ТАСС; ФГУП МИА «Россия сегодня» (Анатолий Гаранин / РИА Новости)

© Васильев. Б.Л., наследники, 2024

© ООО «Издательство АСТ», 2024

Вступление

Увы, XX век оказался для России веком чрезвычайным. Не только по сумме исторических потрясений, но и по небывало частому употреблению этого слова в самых неожиданных вариантах. Чрезвычайными, то есть наделенными внесудебными правами наказания вплоть до расстрела, были Комиссии по борьбе с контрреволюцией, созданные тотчас же, как только большевики захватили власть, и продотряды с правами насильственного отъема продуктов у крестьян и бессудных расстрелов «за саботаж». Чрезвычайные Съезды, Чрезвычайные постановления, Чрезвычайные решения, Чрезвычайные Указы. Если все «Чрезвычайное» собрать вместе, то возникает отчетливое впечатление состояния гражданской войны во все времена вплоть до хрущевской оттепели.

Мое поколение – первое, родившееся после официального окончания Гражданской войны – оказалось поколением, выросшим в состоянии тайной гражданской войны. Конечно, мы не ощущали всего ужаса перманентного террора, но наши родители, родственники, старшие братья и сестры испытали его в полной мере. Нам в наследство досталось полностью разрушенное правовое пространство, а нашим внукам – разрушенное идейное, что и породило антисемитизм, мерзкое наименование «лицо кавказской национальности» и бессмысленную войну в Чечне, регулярно поставляющую не имеющих национальности террористов.

Все это – результат взрослой жизни. Детство не знает ни террора, ни ксенофобии, ни ура-патриотизма. Почему я и хочу вернуться в это самое чистое время человеческой жизни.

Пролог

Сколько себя помню, меня загоняли в постель ровнехонько в половине десятого. А книжки отбирали, и если я проносил что-либо нелегально, то в самый увлекательный момент пододеяльного чтения бесшумно отпахивалась занавеска – я спал на кухне, на деревянном топчане, покрытом тоненьким матрасиком, набитым соломой, – кто-то возникал в проеме, и книжка изымалась. А спать мне не хотелось то ли по причине упрямства и самоутверждения, то ли из-за того, что я был взбаламучен уже прочитанным. Как бы там ни было, я не слишком расстраивался. Во-первых, потому, что подобное происходило ежедневно, а во-вторых – и это главное – у меня в запасе было еще одно увлекательнейшее занятие: я придумывал себе сны.

Ах, какие это были сны, если, конечно, мне везло и они в самом деле проходили передо мною, как на экране! Признаться, я этим занимаюсь и сейчас, хотя возраст – как бы это поизящнее выразиться – внес существенные коррективы в мои сценарии снов. В детстве я мечтал обрести способность оказаться в любимых книгах и не только зримо увидеть их героев, но и запросто пообщаться с ними. С Питером Марицем, юным буром из Трансвааля, с неугомонным бретером д’Артаньяном, со знаменитым пиратом капитаном Флинтом или князем Серебряным. В детстве я свято верил, что в книгах излагаются исторические события, что их герои – в самом деле существовавшие и, что самое любопытное, продолжающие существовать люди, с которыми можно запросто встретиться где-то там, вне реальности, но вполне реально. Потом это прошло (может быть, к сожалению?), я сам стал сочинять нечто близкое к действительности и записывать это «нечто», а ощущение – будто чуточку обокрал самого себя. И стал куда беднее, чем в голодном детстве…

Да, теперь я мечтаю об ином, но столь же нереальном, потому что мечтать реально – неинтересно, поверьте. Мечтать, подобно Корейке, о том, что я найду толстый бумажник, набитый сотенными? Глупо. Мечты – бесценны сами по себе хотя бы потому, что способность мечтать – осколок утерянного детства. Крохотный, как бриллиант, и сверкающий, как бриллиант. А ведь человек живет только в детстве своем. Только. В юности он – суетится, в зрелости – озабочен, в старости – раним. Вот почему мечты для меня – просто продолжение жизни. Всегда что-то обещающей и никогда не выполняющей своих обещаний. Может быть, именно в этом и заключается ее прелесть? Как знать, как знать…

Так что – мечтайте. Если упорно о чем-то мечтать, то мечта обретает зыбкие черты нереальной реальности, и вы снова к чему-то стремитесь, снова чего-то ждете, снова чего-то желаете. Но ведь способность чего-то ждать и желать и есть основа нашей жизни.

Например, желание заглянуть за горизонт. У человека всегда два равно недостижимых горизонта: будущее и прошлое. В будущее заглядывать тревожно, а тревога перед сном – гарантия тяжелых, душных сновидений. И я заглядываю за второй, дарованный только человеку горизонт. В прошлое. Оно прочно прикрыто толстым льдом прожитых веков, а потому вечно покойно и безмятежно. Оно – БЫЛО, но ведь было! А «БЫЛО» – всего лишь одна из форм глагола «ЕСТЬ».

Тогда – в прошлое?..

КОЛЫБЕЛЬ

О

на есть у каждого просто потому, что ее не может не быть. Все мы рождаемся в результате определенного стечения обстоятельств, случайности, если угодно, однако в этой случайности, как, впрочем, и во всех случайностях, есть своя закономерность. Генетическая цепочка, в одной из точек которой человек появляется на свет, не зависит ни от желания, ни от воли родителей, и тем не менее она не терпит обрыва. Ее обрыв неминуемо означает гибель рода, его исчезновение, будь ты потомком дворян или купцов, крестьян или мещан – это не имеет ровно никакого значения. Просто дворяне в силу исторических причин, более высокой общей культуры, традиций и общественного положения хранили ее в семейной памяти, а прочие – не хранили, поскольку она не представляла для них никакого общественного смысла и личного интереса. Их статус в обществе не менялся и меняться, как правило, не мог. Крестьянский сын пахал землю и с трудом переживал русские зимы – точно так же, как его отец, дед и прадед. Потомок мещанина тихо и смиренно повторял путь родителей своих в той же нише, некогда отведенной для них городским сообществом, будь то работа по обслуживанию городской общины, служба в стрельцах, ремесленничество или взращивание зелени для горожан. Даже купцы наследовали вначале лавки, а позднее – «дело» своих предков, лишь развивая его, но не дерзая изменять источнику существования собственной семьи. И только дворянство имело возможность искать занятия согласно желаниям и склонностям своим, почему и нуждалось в памяти предков в той мере, в какой они оказывались вовлеченными в активную социальную жизнь.

Родословная каждого человека есть всего-навсего доля участия предков его в жизни народа, нации, государства. А история народа – производное этих долей, их взаимное влияние друг на друга, и математическое воспроизведение ее, по всей вероятности, не такое уж сложное дело.

Существует легенда, что некий весьма пожилой человек случайно оказал услугу могущественному волшебнику. И растроганный волшебник предложил вернуть его в тот возраст, в котором он пожелает пребывать со своим обликом, разумом, характером, будь то детство или юность, зрелость или старость. И после некоторых раздумий счастливец выбрал тот возраст, в котором находился в данный момент.

– Но почему же? – удивился волшебник. – Неужели тебе не хочется вновь стать ребенком с чистой душой и восторгом ежедневных открытий? Или юношей, каждое мгновение ощущающим рост мощи собственных сил, переполненным страстной тоской любви и сладостной жаждой мечтаний? Наконец, я могу превратить тебя в сильного, обретшего любовь, семью и место в жизни человека. Почему ты просишь оставить тебя в летах, когда мечтания растаяли как дым, страсть испарилась, а тело и душа стонут по ночам от груза прожитых лет и совершенных ошибок? Объясни мне, странный человек, свое желание.

– Охотно. Я не хочу еще раз переживать детство, потому что детство человеческое – время необъяснимых и очень болезненных обид. Я не хочу быть юным, потому что юность – исток всех ошибок, которые столь тягостны в сумерках старости. Наконец, я не хочу снова быть зрелым, потому что зрелость вскармливает зависть и дает толчок первым разочарованиям, которые постепенно копятся и отравляют все последующие годы. Покойна только старость, осознавшая себя таковой. Может быть, это и называется мудростью.

Старость не удостоила меня мудрости в силу моего собственного характера, но я лишен тоски по прожитым годам. Я вспоминаю о них потому лишь, что каждый человек должен когда-то посмотреть на изнанку собственного костюма, даже если он не так уж плохо скроен им самим.

В нашей семье никогда не упоминали о прошлом. Его как бы вообще не существовало, а отсчет шел только с Гражданской войны. О том, что было раньше, стали рассказывать мама и, в особенности, тетя Таня уже после смерти отца, в 70-х годах – и то по моим настойчивым просьбам.

Наша семья не была такой уж уникально осторожной: так поступало большинство семей провинциальной интеллигенции. И надо признать, что эта предусмотрительность спасла очень многих, поскольку советские карательные органы никогда не знали истории, да и не интересовались ею. Среди моих знакомых объявилось много дворян уже в наши дни, и я не полагаю в них самозванцев. Каждая семья в Советском Союзе выживала в одиночку, и способы их выживания не повод для запоздалых укоров, а повод для горьких размышлений, не имеющих срока давности. Люди отрекались от корней своих не из соображений карьеры (хотя и таковые, конечно же, были) и уж тем паче не из трусости, а во имя спасения собственных детей.

До чего же хрупка, до чего же беззащитна оказалась нравственность всего нашего народа! Дворяне жгли документы и фотографии, дети раскулаченных крестьян брали иные фамилии, убегая из деревень, евреи при первой же возможности меняли в паспортах национальность своих детей… Нет, не все, разумеется, не все. Я говорю лишь о тенденции, но именно тенденция в конечном счете и определяет народную нравственность. Маргиналам и люмпенам всех сословий России не требовалось ничего менять – так не их ли представления о нравственности торжествуют сегодня в нашем обществе?..

Чаще всего это печальное явление объясняют террором, но террор – средство, а не цель. Целью было уничтожение русской культуры и создание на ее обломках синтетической советской культуры. Нет, это не зомбирование – словечко, столь любимое нашей журналистикой. Это скорее клонирование, то есть искусственное создание великого множества одинаковых людей. Одинаковых во всем – в поступках, в реакциях, в мыслях, в семьях, одежде, еде, жилище, в любви и ненависти, в восприятии окружающего и вере в абсолютную непогрешимость вождей. И во многом, во многом это удалось за восемь десятков лет беспрецедентного растления великого народа. Под культурой, к примеру, уже официально понимается только искусство и обслуживающие его институты – театры, библиотеки, музеи. Помилуйте, это всего лишь часть общечеловеческой и общенациональной культуры, никак не более того. Под культурой Россия когда-то понимала весь спектр системы духовного выживания человека и прежде всего – нравственность. Нравственность личности, мораль общества, понятие о правах человека, его чести и достоинстве, о свободе личности и прочной государственной защите этой личности. В гласном и непременно состязательном суде присяжных при строжайшем соблюдении презумпции невиновности. Культура – право каждого на свободу совести, слова, самовыражения, неприкосновенность его жилища, добровольный выбор места жительства. Это отношение к женщине, детству, старости. Наконец, культура – это историческая память народа, его тысячелетние традиции, искусство, религия, национальная кухня, система семейного воспитания, представление о долге перед обществом. Не перед общиной – подобное представление способно породить только землячество, столь свойственное нам сегодня, – а перед всем исторически сложившимся социумом, который мы привычно именуем народом.

Переадресовав общее понятие культуры искусству, советская власть возложила функции культуры на образование. Поэтому у культуры появилось некое мерило: начальное, среднее и высшее, и диплом превратился в знак культурного уровня его обладателя.

Да, добавление образования к уже воспринятым с детства основным канонам культуры способно повысить ее уровень, но если они не заложены, образование срабатывает в обратную сторону. «Специалист подобен флюсу: полнота его одностороння» – это, увы, не шутка бестелесного Козьмы Пруткова, а закон для общества с неразвитыми общественными институтами. Это советские специалисты-выдвиженцы погубили Волгу, превратив ее в цепь вялотекущих загнивающих водохранилищ. Это с их помощью Россия навсегда потеряла всю свою пресноводную сельдь. Это они построили целлюлозно-бумажный комбинат на Байкале.

Всех преступлений против собственного народа, совершенных советскими специалистами, перечислить невозможно. И говорю я о них для того лишь, чтобы виден был черный фон времени, в котором росло наше поколение.

Мы вырастали в атмосфере команд. Все было подчинено командам, и все команды проводились в жизнь. Мы маршировали, выкрикивая лозунги, к обозначенной вождями цели. Целей было много, и вождей тоже много. Был Верховный Вождь товарищ Сталин, был вождь тяжелой промышленности тов. Орджоникидзе, вождь транспорта тов. Каганович, вождь внешней и внутренней торговли тов. Микоян и т. д. Мы носили их портреты на демонстрациях и восторженно кричали «Ура!».

Послушная масса должна была иметь не только друзей, но и врагов. Друзьями были трудящиеся всего мира, а враги строго делились на две части – на врагов внешних и врагов внутренних. Последних время от времени разоблачали, и мы ходили по улицам с лозунгами «Смерть!». Смерть троцкистам, бухаринцам, зиновьевцам – далее по списку – не только до суда, но и задолго до следствия, поскольку газеты натравливали нас на очередных врагов сразу же после их арестов. Мы были детьми Гражданской войны, а она продолжалась вплоть до Великой Отечественной. Уничтожалось крестьянство, купечество, дворянство и разночинная интеллигенция вместе с религиями всех конфессий. И в этой гражданской войне – негромкой, ползучей – мое поколение принимало самое активное участие.

Мы искупили свой невольный грех перед нашим народом. Это на наших телах забуксовали танки Клейста и Гудериана.

Часть первая

Оглянись на середине

Глава первая

Комментарии к прожитой жизни

С какого-то времени – старею – жизнь стала представляться мне горбатым мостом, переброшенным с берега родителей на берег внуков. Сначала мы поднимаемся по этому мосту, задыхаясь в суете и не видя будущего. Дойдя до середины, переводим дух, с надеждой вглядываясь в тот, незнакомый берег, где нас никто не ждет, и начинаем спускаться к нему. И есть какая-то черта, какая-то грань на этом спуске, ниже которой ты уже не увидишь своего детства, потому что горбатый мост прожитой жизни перекроет твой обзор. И надо угадать эту точку, этот зенит собственных воспоминаний, потому что оглянуться необходимо: там могут спросить. ТАМ. На том берегу, где мы – только гости. Порою досадные, порою терпимые, чаще всего засидевшиеся и всегда – незваные. Не потому, что дети отличаются невинной жестокостью, а потому, что старость только тогда имеет право на уважение, когда молодость нуждается в ее опыте. В противном случае она получает право лишь на снисхождение, в какой бы упаковке оно ни предлагалось. Как бы там ни было, спрашивают без пощады и скидок, а это означает, что всегда следует быть готовым к рассказу без занудства. А рассказ зануды – это длинное изложение того, что было на самом деле. В нем всегда следствие плетется за причиной, и слушатели уже знают наперед все фразы, которые еще только-только намеревается произнести рассказчик.

Однажды я ездил в шефскую поездку по городам и весям с писателем… скажем, одним писателем. Мы выступали по пять раз на дню в самых разных аудиториях – на заводах и в колхозах, в институтах и школах, в селах и городах – и по пять раз на дню он рассказывал одну и ту же историю. К вечеру мне страстно захотелось треснуть его пыльным мешком из-за угла, чтобы он хотя бы перепутал слова в своем честнейшем, правдивейшем, всамделишном рассказе.

Писатель не имеет права быть скучным, как женщина – неопрятной. Поэтому его собственная биография нужна ему всего лишь как канва для вышивания причудливых цветов, диковинных зверей и по-детски наивных орнаментов. Между ложью и сочинительством такая же разница, какая существует между убийством с заранее обдуманным намерением и праздничным маскарадом. И да здравствует праздник! Пусть все ходят оглушенными не бомбами, а петардами, с перепачканными физиономиями и чистыми сердцами. И пусть все смеются, утирая слезы от хохота, а не от горя. Момент смеха – момент проявления человека в человекоподобном. Люди добрые, пожалуйста, будьте веселыми!

И давайте перестанем цепляться за голые факты, похожие на саксаул. Давайте собирать букеты цветущей фантазии, бутоны намеков, лепестки смешинок, припудренные легкой росой элегической грусти по временам, навеки оставшимся на том берегу. К черту правдивое человекоподобие – да здравствует сказочная человечность.

При одном непременном условии: ПРАВДА ЭПОХИ ДОЛЖНА БЫТЬ СОХРАНЕНА В ДЕВСТВЕННОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ. Только так.

* * *

Когда-то мне часто снился один и тот же сон… Старый, запущенный сад, в голых ветвях которого повисли обрывки низких осенних туч. За границей сада тучи вплотную примыкают к земле, скрывая линию горизонта, но в саду светло, тепло и тихо. Мы с отцом бродим по нему, по колена утопая в мягкой листве. Ее так много, что кусты крыжовника скрыты под нею, как под одеялом, но я знаю, где они, эти кусты. Я разгребаю листву и собираю ягоды с колючих веток. Огромные, перезрелые, необыкновенно, сказочно вкусные ягоды.

А еще листва прячет яблоки. Они лежат в слоях опавшей листвы, не касаясь земли. Крепкие холодные яблоки.

Мне хорошо и немного грустно. Все – низкие тучи и тепло земли, прохлада яблок и сладость крыжовника – переполнено чувствами. Какими?.. Я не понимаю их и не пытаюсь понять. Я просто счастлив, что ощущаю их, я готов обнять всю землю и слушать весь мир.

А солнца нет. Есть отец. Молчаливый, среднего роста мужчина, идущий рядом. И мне кажется, что тепло и свет – от него. Он излучает их для меня, оставаясь где-то в тени, не выражая ни одобрения, ни порицания, и лишь изредка протягивая мне крепкие холодные яблоки.

Приснись же, старый, как добрая сказка, сон! Ты все реже и реже посещаешь меня, и вместо твоей гармонии приходят кошмары.

Приснись мне, отец. Протяни яблоко.

И успокой перед вечным свиданием…

* * *

Мы спускаемся в жизнь с материнских колен.

Это так. Но – для чего? Чтобы вступить в бой или попросить пощады? Сорвать цветок для любимой или помочиться в родник? Заслонить собою друга или потискать девку?

Цель, ради которой мы спускаемся в жизнь с материнских колен, определяется отцами. Мать одаривает нас силой и здоровьем для этой отцовской цели, если мы – плод любви, а не насилия, яростной страсти, а не потливой похоти. На этой взаимосвязи любви и долга доселе держится мир.

И не так уж важно, кто твой отец. Важно, чтобы цель, поставленная, внушенная, вложенная им, была выше тебя самого. Чтобы ты тянулся к ней, а не изгибался перед нею: взгляд вверх формирует гордость духа, тогда как поклоны рождают лакеев. Цель должна возвышать, делать тебя уверенным в себе, в своих возможностях и своем достоинстве. И если все это у тебя есть, а отец твой был горбат, крив, хром и немощен – всегда рассказывай о нем одну святую правду: он был могуч и прекрасен; и этим ты исполнишь долг свой. Мы обязаны говорить об умерших лучше, чем они были на самом деле. Это нравственно, и это учит нравственности, как учит высокой нравственности история родной страны, состоящая из огромного количества жизней и еще большего количества смертей.

В китайской философии есть понятие Инь и Янь. ИНЬ – женское начало, ЯНЬ – мужское. Инь – природа: начало темное и непредсказуемое. Янь – духовность: начало светлое и творческое.

Так считали древние китайцы, пытаясь с помощью этой философии выбраться из естественного плена женского начала.

Мне не представляется это Законом. Скорее, наоборот: это – спекулятивная философия. То есть философия, подразумевающая конкретные выводы, нужные ради данного времени.

Я часто думаю о том, чем занималась Ева, когда Адам бегал по лесам с дубиной в руках. Подумаем вместе, припомнив, что человеческий детеныш – единственный из детенышей млекопитающих, который в первые пять-семь лет после рождения беспомощен и нежизнеспособен. Он явно не рассчитан на земные условия существования. Зачем же понадобилась Природе такая обуза? Откуда и когда появилось это исключение из общих Правил самой Природы? Где, как и по какой причине род человеческий был заведомо поставлен в неравные условия со всем прочим животным миром? С какой целью и ради чего?

И – еще одна загадка. Темечко человеческого детеныша зарастает существенно позже рождения ребенка. Почему черепная броня, призванная защищать самое главное хранилище человеческой жизни, столь долгое время имеет дыру? С какой целью многомудрая Природа оставила этот – единственный! – пролом в человеческой крепости? Какую информацию мы получаем через свое незарастающее темечко? Может быть, самую главную: сколько нам отпущено жизни каждому?..

А суммировав все это, я преклоняюсь пред Евой, потому что ей досталось не просто кормить детенышей своих, но и защищать их – с дыркой на темечке! – растить их и воспитывать, пока отец бегал в поисках хлеба насущного.

Все матери-животные воспитывают своих детей. Однако мы, люди, понимаем под воспитанием отнюдь не только способы добывания корма и защиты собственной жизни. Человек – животное стадное, он может выжить только в стаде, под его опекой и защитой. А это означает, что навыки жизни в стаде, где существует строгая иерархия и строгий порядок (то есть зачатки общественного поведения, истоки морали нашей), обязана была вложить в него мать. И – вкладывала.

Но это была даже не половина необходимых для ребенка условий стадного существования. Он по-прежнему оставался лишенным средств защиты, а человек – животное отнюдь не травоядное. Он с удовольствием съест и тот кусок мяса, который пока еще копошится в пещере под его ногами. Мать должна была любыми средствами добиться, чтобы голодный мужчина не слопал бы ее малыша, когда вернется с недельной неудачной охоты.

Сама она не смогла бы защитить своего ребенка – и потому, что была слабее, и потому, что не в силах была уследить. Ни за детенышем, ни за его возможным папашей, дядей или дедом. Никакой запрет в виде закона, общего для всех членов первичного сообщества, здесь помочь не мог, потому что некому было приглядывать за его исполнением. Здесь мог помочь только запрет без объяснений, запрет как таковой. То есть табу, исполнение которого было бы возложено на высшие силы, способные углядеть нарушение запрета и вовремя предотвратить его. То есть только вера в чудодейственную силу богов.

Но ведь мораль – свод правил поведения личности в обществе: никого не раздражать, соблюдать определенные ритуалы, чтить старших и т. п. Этот Свод Правил стадных животных и есть основа человеческой культуры. Свод Правил поведения при соблюдении твоих личных прав. Основа любой культуры и есть комплекс прав и обязанностей человека и общества, а совсем не образование и уж, тем паче, не искусство. И этому издревле, с седых времен учила Женщина. Она же хранила и мир в семье, танцуя и распевая колыбельные, утешая обиженных, примиряя непримиримых. Иными словами, она же и породила искусство как явление чисто человеческое.

КУЛЬТУРА – в ее абсолютном понимании, то есть понимании законов существования в обществе – женского рода. ИСКУССТВО – тоже. Их породила ЖЕНЩИНА.

А чем занимался мужчина, вернувшись с охоты? А он старательно усовершенствовал орудия этой охоты, поскольку именно от совершенства орудия напрямую зависело добывание пищи. Он, условно говоря, бесконечно полировал свою дубину. Именно это занятие и породило второе направление прогресса человечества – цивилизацию. ЦИВИЛИЗАЦИЯ – явление мужского рода.

Это разделение прогресса продолжается и поныне. И сегодня – естественно, в изменившемся виде – мужчины развивают прежде всего цивилизацию, тогда как высшей судией в культуре по-прежнему остается женщина. В этом и заключается принцип разделения труда меж мужчиной и женщиной, который обеспечил невероятный прогресс человечества.

Все эти рассуждения не мешают, однако, существовать предпосылке древнего китайского учения о мужском и женском началах в каждом человеке. Проще всего попытаться это рассмотреть на примере собственной и довольно длинной жизни, что я себе и позволю. Излагать свои соображения последовательно – и скучно, и не очень верно, поэтому, прошу прощения, но я буду рассказывать о них вперемешку, а чтобы никто не запутался, стану предварять такие куски названиями «Янь» и «Инь».

Глубокомысленный вопрос: «С чего начинается Родина?» подразумевает простейший ответ: с уважения к истории своего народа вообще и к своим родителям в частности. Нет людей более древнего и менее древнего рода: наши пращуры одновременно спрыгнули с деревьев, но разница в том, что подавляющее большинство не только не знает, но и не желает знать, кто были их деды и прадеды, как они жили и за что умерли. Вероятно, такое стойкое нежелание знать свое происхождение свойственно амебам: мама разделилась пополам, и все в порядке. Но если амебам просто ни к чему нравственность, то амебоподобным она становится непонятной. А то, что непонятно, начинают упрощать, и на свет рождается лошадиная модель, в которой все достоинства вынесены в экстерьер, дабы сразу бросались в глаза, а понятие Духа осмысливается как запас дыхания в гонке за лидером. «Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости», – говорил Пушкин, и если бы не стояло за ним семивековое, эстафетой передаваемое «Уважение к минувшему», имя первейшего русского гения было бы другим. Дикость не способна отдавать: ее удел – потребление. Вот почему я остановился на вопросе «КТО?». И хотя я склоняю голову перед всеми матерями на свете, я все же начну с отца. И потому, что такова традиция, и потому, что я – отцовский сын (бывают и материнские сыновья, это – игра случая, генетический пасьянс), и потому, наконец, что его нравственное начало оказалось более благотворным. Во всяком случае – для меня.

Итак.

Янь

Ни отец, ни мама никогда мне ничего не рассказывали о себе. Ни о своем детстве, ни о своей молодости. Они исходили из главного принципа того времени, когда я был ребенком: чем меньше я буду знать о прошлом, тем спокойнее будет моя жизнь. Зато бабушка и моя тетя Таня кое во что меня посвящали, и я – запомнил.

Я знал, что мой отец – офицер царской армии, закончивший курсы прапорщиков где-то в самом начале 1915 года и – уже на фронте – дослужившийся до поручика. Знал, что его отец умер вскоре после его рождения, оставив четверых детей: двух сыновей и двух дочерей. Старший сын традиционно готовился к военной службе, моему же отцу был предоставлен выбор. Закончив городское училище, он возмечтал было об университете, но мечта эта так мечтою и осталась, поскольку не была подкреплена соответствующей экономической базой. Впоследствии отец жалел, что не рискнул тогда учиться на собственный заработок (уроки, переписка и тому подобное), но в то время он еще болел крапивницей сословных предрассудков. Дескать, мы бедные, но гордые, и прочая ахинея, вбитая в юные головы и искалечившая немало судеб. Потом-то он от нее излечился, поскольку окопная грязь, вши и немецкая артиллерия действовали на дворянские недуги куда интенсивнее пресловутых заграничных вод. Но тогда, за четыре года до начала предписанного Историей курса лечения, батюшка подался в школу прапорщиков.

Отцу суждено было прожить на свете 76 лет и два месяца: в отличие от большинства сверстников ему повезло. Каскад из трех войн унес из России такое количество душ, что их вполне хватило бы для освоения небольшой планеты в соседней Галактике, а ведь кроме войн были и мирные периоды, во время которых с душами обращались избирательно, следуя правилу: «Пуля дура, да расстрел молодец». Целеустремленное проведение в жизнь второй половины этого правила во дни мира, а первой – в дни войны практически ликвидировало последние остатки русского потомственного офицерства, и после заключительного каскада – Великой Отечественной войны – отец представлялся мне экспонатом Красной книги с горестной пометкой: «Встречаются отдельные экземпляры».

То, что отец уцелел, несмотря на немыслимое количество обрушенного на него во всех трех войнах металла, удивительно, но не парадоксально. Парадокс в том, что начав самостоятельную жизнь со спесивого нежелания самому зарабатывать на обучение, батюшка к концу ее знал столько ремесел, сколько мало кто знает. Он мог срубить дом и сложить печь, починить телевизор и сапоги, исполнить любую столярную работу, капитально отремонтировать автомашину, подковать лошадь, переплести книгу… Нет, я не в состоянии перечислить всего, что он умел делать, потому что он умел делать все. И делал все и для всех, ибо не обладал удобной способностью отказывать кому бы то ни было в просьбе, старомодно полагая такой поступок неприличным. В 1969 году – через год после его смерти – мы с сестрой вздумали почистить печь на отцовской даче. Домик – крохотный, в 18 квадратных метров – был выстроен отцом от фундамента до конька, а печь – чудо-печь, нагревавшая дом считанными поленьями! – сложена его руками. Мы ухлопали на эту операцию весь день, разворотили полтрубы, но печь упорно продолжала дымить.

– Молодцы мы с тобой, – сказала сестра, в бессчетный раз присев передохнуть перед новым отчаянным штурмом непокорного устройства. – Отец ее один сложил, а мы вдвоем вычистить не можем.

– Так то – отец, – вздохнул я.

Теперь-то я понимаю, в чем дело: нам сопротивлялась сама печь. Когда умер отец, она начала дымить, дом – скрипеть, неожиданно перекосился стол во дворе и сам собою обрушился колодец. Созданные мастером изделия не хотели жить без него, потому что он вкладывал в них свою душу.

У меня сохранилось очень мало фотографий отца, а относящихся к Первой мировой и Гражданской войнам нет вообще. История их исчезновения могла бы послужить сюжетом, отображающим не только время, но и сопутствующие ему страхи. Это очень любопытная тема: исследование взаимодействия и взаимовлияния страхов и времени, но она вполне самостоятельна, а посему пока отложим ее. И примем как данность, что из всех фотографий времен отцовской молодости чудом уцелело две в семейном альбоме его сестры Марии Александровны Денищик, женщины самостоятельной и отважной. Но даже ее отвага не смогла сохранить фотографий поручика-брата, уклончиво оставив его для памяти в цивильном костюме, правда, такого качества, которое в тридцатые годы тянуло на добрых десять лет общего режима.