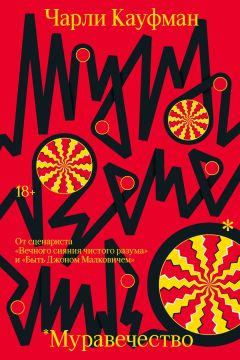

Текст книги "Муравечество"

Автор книги: Чарли Кауфман

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

– Не уверен, что у книги с пересказом несуществующего фильма найдется аудитория.

– Так будет не только пересказ. Но и критика. Объяснение. И он не несуществующий. Он уничтоженный.

– Кому это надо? Мы же не об утраченном фильме Хичкока говорим.

– Хичкок недостоин даже сосать у Инго член.

– А это что вообще значит?

– Не знаю. Я просто… расстроен. Да брось ты, Арвид, вспомни Гарвард? Соседи навек!

– Это-то здесь при чем?

– Ты мне должен!

– Я тебе должен?

– Я тебя столько раз выручал! Помнишь, как тебе было нужно, чтобы кто-то написал статью «Уо, швед-де в шоу» о шведских палиндромистах для выпуска «Скандинавский кинематограф», и ты не мог найти в городе никого, кто о них хотя бы слышал?

– Ты же сам спросил, подойдет ли такой текст для номера.

– А как можно выпустить «Скандинавский кинематограф» и не писать в нем о палиндромистах?

– Б., я не могу заплатить тебе за анализ фильма, который никто никогда не посмотрит.

– Не хочу идти с этим предложением к конкурентам, Арвид, но я готов.

– Хорошо, можешь идти. Я не обижусь.

– Клянусь, я пойду.

– Понимаю. С богом.

– А как же универ? Соседи? Помнишь, как мы клялись, что мы братья навек?

– О таком мы не клялись.

– Я клялся. А ты кивнул.

– Честно не помню, чтобы кивал.

– Я все записал.

Я лихорадочно ищу в сумке бумажку.

– Еще раз: это не доказательство.

– Когда книга выйдет и изменит наши представления о кино, ты пожалеешь.

– Я буду очень за тебя рад.

– Каким же мудаком надо быть, чтобы сказать такое.

Глава 18

К своим обязанностям преподавателя я возвращаюсь без особого энтузиазма (в мое отсутствие в колледже меня подменял патологически упорствующий в своих заблуждениях кинокритик Дэвид Мэннинг). Студенты всё так же характерно безразличны. Считается, что сдать зачет на курсе по кино в школе смотрителей зоопарков проще простого. Надо просто смотреть кино, так они думают. Я пытаюсь избавить их от этой иллюзии. Показываю фильмы с нулевой развлекательной ценностью. Показываю «Синекдоху, Нью-Йорк» по той лишь причине, что это безнадежная, мучительная, мутная тягомотина. Но, кроме того, я показываю им сложные и утомительные, однако важные фильмы. Нужно быть очень внимательным, чтобы понять, что происходит в фильме, который я показываю студентам сегодня, – шедевральном «Фиест/Забыть» Тоблега. На занятие явились шесть студентов из пятнадцати. Чтобы наказать прогульщиков, на следующем занятии я проведу контрольную работу. «Ф/З» сложно смотреть не только из-за натуралистичных и жестоких сцен с изображением каннибализма, включая детальное (и поучительное!) описание правильной разделки человечины и нескольких соблазнительных рецептов, но и потому, что Тоблег использует горизонтальное пространство на вертикальной плоскости. Фильм целиком снят из-под стеклянного пола. Эта расчетливая уловка, призванная фрустрировать зрителя, отталкивает менее авантюрных киноманов, но правда в том, что, если вы поддадитесь течению фильма (а вы должны!), возникнет странный вопрос, доселе неведомый вашему зрительскому опыту. И здесь встают вопросы об ограничениях, которые накладывают на нас традиционные точки зрения. Просмотр из-под подошв актеров – это бодрящий, взывающий к чувствам опыт. Тони Скотт из «Нью-Йорк Таймс» (с чего вдруг гордящаяся своей антиинтеллектуальностью «Таймс» вообще решила написать о фильме Тоблега?) озаглавил свою насмешливую рецензию на фильм «Игра из-под полы». Полагаю, Тони приятный парень и наверняка очень умный для халтурщика, но Тоблег заслуживает чего-то большего, чем просто колкости. Правда в том, что актерская игра, снятая из-под стеклянного пола (перед тем как приступить к съемкам, Тоблег месяцами обучал обувных актеров), выглядит ошеломляюще выразительной. При каждом просмотре фильм доводит меня до слез. И каждый раз я вижу что-то новое, такую актерскую игру, которой многие в подметки не годятся. Но, разумеется, мои студенты не способны оценить фильм, в аудитории одни Тони Скотты из зоопарка. И, по правде говоря, я остыл к подобного рода преподаванию. Для нового меня теперь только так: либо учить босоногих деревенских детей с юга, либо весь мир. Поэтому все свободное время я копаюсь в лавках старьевщиков, в корзинах на дворовых распродажах и в мусорных баках в поисках фильма нового Инго Катберта. Это не очень научный подход, но я ведь и не занимаюсь наукой. Никто ведь не ждал, что Джойс будет писать романы с применением статистического метода.

Со временем я собираю коробки с пленками: 8 мм, «Супер-8», 16 мм, «Супер-16» и одна «Супер-37», которую можно проиграть лишь на единственном проекторе в городе Каанааке. Чтобы их отсмотреть, нужно три месяца (не считая «Супер-37», которую я размотал и прикнопил к стене на крытой беговой дорожке имени Сильвии Плат на третьем подвальном этаже в знаменитой нью-йоркской гостинице для женщин «Барбизон» и семь раз пробежал мимо пленки с увеличительным стеклом). Печально признавать, но в итоге – ничего достойного упоминания. Много, очень много дней рождения и путешествий. Операторская работа не особо примечательна. Игра актеров, если ее можно так назвать, отвратительная, топорная. Одна из короткометражек – судя по всему, снятая мальчишками из средней школы, – похоже, любительский фильм о вампирах. Вторичный, и сказать по правде, мальчик, игравший университетского вампиролога, совершенно неубедителен – ни его восточноевропейский акцент, ни имитация старчески трясущихся рук. Дойдя до последнего фильма, «Десятый день рождения Бобби», я прихожу в отчаяние; Бобби – совершенно неинтересный мальчик.

Возможно, впервые я вдруг осознаю, какой огромной трагедией была утрата фильма Инго.

В мире не так уж много утраченных шедевров, как я в своей наивности полагал. Сижу на полу и смотрю на урну Бальтазара – ослик танцует, марширует, склоняет голову, молится. Оливье запрограммировал его исполнять мрачный и красивый танец. Помнится, он сказал, что это траурный танец из Ганы. Траурный марш ослика, медленный и печальный, сопровождается «Траурным маршем марионеток» гениального и невоспетого Шарля Гуно (я так понимаю тебя, Шарль!). Голову ослик склоняет под песню «Том Дули» в версии «Кингстон Трио», и это невероятно трогательно. Если бы у меня еще оставались слезы, я бы расплакался, но увы и ах. Молится ослик под «Кэмптаунские скачки» – не очень понятно почему.

Я шатаюсь по району кинокритиков, выдумываю теории, строю планы; сохранить разум в эти безумные времена мне удается, лишь обратившись к корням, восхваляя фильмы и режиссеров, достойных зрительского внимания, и уничтожая режиссеров, выпускающих в мир полный самолюбования мусор. Вот, например, «Персонаж», – обращаюсь я к воображаемому залу, полному синефилов: чудесный и причудливый фильм с Уильямом Ферреллом и вечно чудаковатой Зои Дешанель. Режиссер Марк Фостер (который также режиссировал прискорбный, женоненавистнический и расистский «Бал монстров») и сценарист Захари Элмс создали нечто по-настоящему безупречное в смысле метакинематографических техник. Структура фильма точна, как швейцарские часы (и неслучайно наручные часы играют в нем такую важную роль!). Сравните это с тем бардаком, что пишет Чарли Кауфман. «Персонаж» – это фильм, который Кауфман мог бы написать, если б умел планировать и структурировать сценарии, а не выдумывать их на ходу, тяп-ляп набрасывая на бумагу сырые идеи безо всяких критериев качества, кроме идиотского «будет круто, чел». Подобный подход мог бы сработать, если бы в душе у него было хоть какое-то представление о человечности. Кауфман же его лишен и потому забрасывает своих персонажей в ад безо всякой надежды на понимание и искупление. В «Персонаже» Уилл Феррелл учится жить полной жизнью. Дама Эмили Томсон, играющая «автора», тоже учится состраданию, осознаёт роль и ценность искусства. Если бы «Персонажа» написал Кауфман, фильм представлял бы собой длинный список «умных» идей, которые приводят к незаслуженной кульминации посредством эмоциональной жестокости и цепных реакций рекурсивных событий, после чего выясняется, что у автора есть автор, у которого тоже есть автор, у которого тоже есть автор, у которого тоже есть автор, et chetera, – и все это оставляет зрителя истощенным, удрученным и, самое главное, обманутым. Кауфман не понимает, что подобные «высокие концепции» не должны замыкаться на самих себе, они должны давать возможность исследовать насущные проблемы человечества. Кауфман – чудовище, самое обыкновенное, но при этом совершенно не осознающее своей поразительной несостоятельности (Даннинг и Крюгер могли бы написать о нем книгу!). Кауфман – это Годзилла со вставной челюстью, Майк Майерс из «Хэллоуина» с резиновым ножом, клоун Пеннивайз с контактным дерматитом, подхваченным в канализации. Он жалкий…

На лоб шлепается что-то клейкое и мокрое. Я вытираюсь и вижу на ладони птичий помет. С грустью вынужден признать, что в этом ужасном городе подобное случается все чаще. Голуби – или, как я их остроумно называю, летучие крысы – захватили Нью-Йорк, и мы, люди, целиком в их власти. Мы – их туалет. Помет стекает по моему лицу и попадает в рот. Собратья-горожане жестоко посмеиваются надо мной. Я сворачиваю в аптеку и покупаю пачку детских влажных салфеток. Кассир на меня не смотрит, не берет деньги из рук, оставляет сдачу на стойке. Чтобы оттереть с лица помет, приходится потратить всю пачку и еще целую пачку салфеток Johnson & Johnson для рта, чтобы очистить рот. Я забыл, о чем думал. Кажется, собирал список лучших фильмов 2016 года. Я продолжаю:

10 – La Ciénaga Entre el Mar y la Tierra (Кастильо и Крус)

9 – Hele Sa Hiwagang Hapis (Диас)

8 – Hymyilevä Mies (Куосманен)

7 – Smrt u Sarajevu (Танович)

6 – Fuchi Ni Tatsu (Фукада)

5 – Kollektivet (Винтерберг)

4 – «Это непросто – быть юным комиком в восьмидесятые!» (Апатоу)

3 – En Man Som Heter Ove (Хольм)

2 – Kimi No Na Wa (Синкай)

1 – Under Sande (Зандвлиет)

Я горжусь этим списком. В нормальных обстоятельствах он произвел бы фурор в мире кино. Но сегодня мир кино погряз в других новостях. Х. Хакстром Бабор, professor adjunto [41]41

Доцент (исп.).

[Закрыть] кафедры киноведения в испанском университете Mr. Jam Centro Moderno de Música[42]42

Центр современной музыки Мистера Джема (исп.).

[Закрыть] в Бильбао, наткнулся на ранее неизвестный фильм в подвале заброшенного борделя в Стране басков. Этот так называемый фильм-«сироту», снятый неизвестным автором-аутсайдером, некоторые «киноведы» нарекли недостающим творческим звеном между испанскими прямоуголистами из шестидесятых и барселонскими экзальтистами (Los Realizadores de Rapto de Barcelona[43]43

Экзальтированные режиссеры Барселоны.

[Закрыть]) из начала-середины семидесятых. Но не извольте волноваться. Не только во всех академических кругах, кроме самых наивных, экзальтистов считают movimiento falso[44]44

Ложным движением.

[Закрыть], но и ВСЕ уже давно признали простую истину: именно фильм Soy un Chimpancé[45]45

«Я шимпанзе».

[Закрыть] ввел прямоуголистов в постмодернистскую эру. Не хотелось бы насрать Бабору в его омерзительную худосочную малину. Однако ж мне неприятно терпеть этот коллективный оргазм, пока сам я сижу на пепелище поистине самого монументального кинематографического открытия эпохи. Сегодня я схожу на показ и лекцию Бабора об этом его «фильме» в переполненном зале культурного центра «92-я улица Y» на пересечении бульваров Грегори Хайнса и Мориса Хайнса в Гарлеме. Лекцию Бабора и фильм будут транслировать в этом зале по видео. С помощью ретрансляторов любой желающий из огромной толпы сможет задать Бабору вопрос, воспользовавшись одной из трех электронных клавиатур на столе в углу, и у меня куча вопросов. А пока надо занять себя чем-то в ожидании.

Я жду своей очереди, властно нависая над каким-то раболепным тупицей, занявшим клавиатуру. «Я давний поклонник вашего творчества…» – печатает он двумя пальцами со скоростью одно слово в минуту.

– Давай-давай-давай-давай-давай-давай, – твержу я ему в затылок.

«…и мне интересно ваше мнение о фильмах Фра…»

– Ладно, хватит уже, – говорю я и оттесняю его. Его лизоблюдство не поможет дискуссии.

«Что ж, Бабор, – начинаю я, – вот мы и снова встретились. Так сказать. Уверен, лучший в Бильбао центр по продаже гитар / внешкольному образованию относится к вашим киноисследованиям именно с той серьезностью, какой они заслуживают. Вопрос сегодня у меня такой: как вы обходите острые углы (простите за каламбур!), соотнося вашу прискорбно неверную интерпретацию творчества прямоуголистов с вашими высокомерными заявлениями о кинематографической ценности недавно обнаруженной „работы“ – и я использую кавычки, потому что назвать это работой художника означало бы обесценить сами понятия работы и художества. Этот „фильм“ – и тут я тоже использую кавычки, потому что назвать его таковым значит обесценить само понятие, – в лучшем случае пародия и не заслуживает места в каноне самых важных испанских фильмов середины двадцатого века. Фильм Yo Soy Chimpancé – который вы в своей безрассудной погоне за славой беззастенчиво пытаетесь низвести на свалку истории кинематографа – вот несомненное звено между прямоуголистами и всеми хоть сколько-нибудь значительными авторами после. Об этом прямо заявлял сам Гомес. Готовы ли вы биться со мной по этому вопросу? А с Гомесом? Имейте в виду (если вы вообще смотрели фильм), что в финальной сцене Chimpancé героя Мануэля снимают со всех возможных ракурсов, снаружи и изнутри его тела. Я более чем уверен, что раз вы изучаете кино, то отдаете себе отчет: прямоуголисты сделали для кинематографа то же, что кубисты – для живописи, а именно использовали одну систему координат, чтобы исследовать прочие. Вспомните также, что Гильермо Кастильо, продюсер Chimpancé, настолько переживал из-за потенциальных душевных ран у зрителей после просмотра, что нанял актрис, которые стояли в зале у задних рядов на случай инфаркта. Зрелищная операторская работа и монтаж ярко демонстрируют размах, но также и непреодолимые ограничения прямоуголистского манифеста „Кадр/Раскадровка“ (см. сноску в конце вопроса). Буду ждать ответа в эфире».

Затем я жду, пока закончатся все эти реверансы и самовосхваления, которые в наши дни почему-то называют дискуссиями, но модератор так и не задает Бабору мой вопрос. Quelle[46]46

Какой (фр.).

[Закрыть] сюрприз. Это была пороховая бочка. Я забираю свой подарочный пакет и ухожу.

Ослепленный яростью и разочарованием, я брожу по улицам и случайно натыкаюсь на фестиваль фильмов-«сирот»[47]47

Фильмы, к которым утратили всякий интерес их авторы и правообладатели. – Прим. ред.

[Закрыть] в кинотеатре «Боркгейм Палас» на 65-й улице. Возможно, как раз это лекарство мне и нужно от жестокой меланхолии. Я показываю кассирше пресс-карту.

– Пятнадцать долларов, – говорит она.

Мир, что я вижу внутри, заключен в прямоугольник. Я вижу только его, а за краями – тьма. Он только так и существует: свет, отсутствие света, их комбинация. Смыслы, найденные внутри, – не более чем уловки ума. Игра света и тьмы предопределена и потому неизменна. Она просто проигрывается. Затем проигрывается еще раз. Ее можно наблюдать. Ее можно осознавать и судить. Она способна вызывать у зрителя эмоциональный отклик. Ее можно критиковать, но ей нельзя навредить. Ведь у нее нет страстей и желаний. Мы можем буквально остановить этот мир, и он расплавится, но ему будет все равно. Только нам не все равно.

Мне в голову приходит, что мир снаружи – это тоже прямоугольник света, окруженный тьмой. У него нет массы. Он существует за пределами моего тела, но он не такой, каким я его вижу, и не такой, каким я его понимаю.

Начинается фильм без названия и автора – свет гаснет. В комнате на экране задернуты плотные шторы. Он знает, что они задернуты, этот человек в комнате, но не видит их, ведь в комнате нет света. Но знает, что они задернуты, потому что сам их задернул пару минут назад. Точно так же он прекрасно знает, как в комнате расположена мебель, где стоит стол, где книжный шкаф, где кровать, на которой он возлежит. Чтобы уснуть, ему нужна темнота, чем темнее, тем лучше. Всю жизнь он мучается от бессонницы. На протяжении многих лет он пробовал самые разные способы: пить теплое молоко, пить виски, считать овец, читать книги – и эту самую темную комнату.

И словно бы во сне, я обнаруживаю себя в этой комнате. Когда я здесь оказался? Не могу ответить, настолько гладким был переход сознания от беспрестанной болтовни в голове к безмолвному черному прямоугольнику перед глазами. Я знаю, что этот прямоугольник изображает комнату в абсолютной темноте, и мебель в комнате я знаю так же хорошо, как и мужчина, что лежит в кровати. Я знаю, что комод вон там, справа, что он приземистый и широкий, изготовлен из лакированного дерева. Напротив окна – стол из вишни. Я знаю смешную историю о том, как его купили пять лет назад. Я знаю, как в пересказах история слегка менялась с годами. Я знаю, что он свалил одежду на серый коврик у изножья кровати: черные слаксы, белая рубашка, белые боксеры, два черных носка. Я знаю, что он оставляет там одежду каждую ночь. Я знаю: ему стыдно оттого, что он неопрятен. И точно так же, как и он, не глядя, знает, что именно находится за пределами комнаты, знаю и я: квадратная лестничная площадка на втором этаже, слабо освещенная ночником с лицом моряка Попая, четыре закрытые двери, одна из них – его. За первой дверью – жена, за второй – сын, за третьей – санузел. Дверь в санузел закрыта, потому что из крана капает и сын не может уснуть. Я знаю город, в котором он живет, как дойти до супермаркета, знаю коттедж через два дома, где без конца лает мелкая собака. И я знаю, что внутри у человека в кровати: его чувства, постоянный звон в левом ухе и что без темноты он не может и надеяться уснуть. И я знаю, что сейчас он не спит; вижу, как осознанны его мысли. Осознанны, но мимолетны. Идеи возникают и исчезают, обрывки разговоров без звука, образы, которые и не образы вовсе, а так – идеи образов. Это потрясающе, думаю я, и тут же в душе у меня поднимает голову неодолимая ревность ко всему, чем я восхищаюсь. Как это получилось? С кинематографической точки зрения? В чем именно технический трюк? Тут определенно есть какой-то трюк. Этот темный беззвучный прямоугольник умудряется так много сообщить о комнате, о ее обитателе и о его жизни. Интересно, кто режиссер? Почему нет ни титров, ни названия? И я прихожу к выводу, что именно из-за отсутствия титров и названия фильм так сильно врезается в мое сознание, в ту его часть, куда вытесняются сны и мысли. Что у фильма нет автора – не случайность, это сознательный выбор. Эта анонимность меня пугает. Из-за нее фильм почему-то кажется мне опасным. Уже в процессе просмотра он как бы соединяется со мной и тут же растворяется, как если бы кто-то налил воды в мой неполный стакан. Об этом фильме у меня вряд ли останутся четкие воспоминания. Он существует только в области иррационального, как сон. Мой рациональный ум, мой тиран, спрячет его подальше и заполнит пустоты, все объяснит, потому что не может допустить существование необъяснимого. Этот тиран отравляет сны, превращает их в нечто маленькое, осознаваемое, объяснимое. Сам по себе сон пересказать невозможно. И точно так же с этим фильмом. В процессе вспоминания или пересказа он превращается во что-то другое, и это превращение разрушает его внутреннюю правду. И я живу дальше и продолжаю свои анемичные попытки описать мир во всей его полноте.

Я думаю об этом, пока погружаюсь в мысли незримого человека в кровати. Он стар, совсем не как я. Он борется с бессонницей – в этом уже совсем как я. Его мучают бесчисленные ночи, годы тревоги, попыток и неудач. Он снова и снова мысленно возвращается к своим карьерным ошибкам, к потере творческого тонуса, к поражениям, к унижениям, к маячащему впереди дедлайну, буквальному и метафорическому, а на лбу выступают капельки пота. Он жаждет вдохновения, хочет искру, так же как раньше хотел женщину. Год 2015-й, будущее, далекое будущее. Совсем не такое, каким он ожидал его увидеть, когда был моложе, когда был моего возраста. Теперь в каждом доме есть компьютер. Войны закончились. Теперь есть портативный телефон, который можно носить в полупортативном деревянном футляре. Теперь вокруг полно полупрозрачной одежды, но тем не менее – теперь выпускают еду в форме таблеток – но тем не менее… ах! универсальное человеческое блаженство – но тем не менее что-то не так. Он не чувствует блаженства. Каждый день домогазеты[48]48

Домогазеты – изобретение из романа Филипа Дика «Убик».

[Закрыть] извергают хорошие новости, но всего этого счастья ему недостаточно; в глубинах подсознания все еще скрывается ошибочная состязательность. Он хочет, чтобы им восхищались, хотя живет во времена, когда все восхищаются всеми. Взаимное восхищение предписано законом и медиками из-за терапевтических свойств. Более того, этот этап в истории назван – отчасти полушутя (но не в плохом смысле) – Обществом Взаимного Восхищения. Он следует почти сразу за Обществом Взаимного Гарантированного Уничтожения, следующим, в свою очередь, за этапом, которого никто из ныне живых не помнит, – возможно, что-то там с флэпперами[49]49

Флэпперы – прозвище эмансипированных молодых девушек в 1920-е годы.

[Закрыть].

Пока мужчина на экране мучится бессонницей, его мысли отравляют мое сознание. Он постоянно смотрит на будильник с подсвеченным циферблатом, ерзает, переворачивается с боку на бок, ругается и бьет подушку. Я чувствую одновременно и медлительность времени, и неуклонное движение к утреннему свету. Как фильму это удается? Возможно, я реагирую на двусмысленные подсознательные сигналы, скрытые в каждом отдельном кадре. Возможно, я сам проецирую эти мысли на экран, хотя на самом деле ничего такого там нет. Вспоминаются эксперименты Дыргенева. Он проецировал на экран черное, серое и белое изображения. Люди видели в белом экране снежную бурю. Один человек увидел в черном экране ночную снежную бурю. Как только я решил, что проецирую на экран собственные мысли, сквозь узкий просвет между шторами начинает прорываться тусклый луч света, и я вижу комнату – именно такую, какую себе представлял: комод, стол, гора одежды у изножья кровати. Я полностью испытал на себе обыденный ужас ночного бодрствования, а также безнадежность, сопровождающую осознание того, что эту битву он ведет каждую ночь с самой юности. Старик измотан. Я измотан. Думаю, он мог бы быть мной, если бы я был стариком, и чувствую облегчение от того, что я не старик, что у меня еще есть время не дать бессоннице захватить надо мной власть.

Старик думает: «Пора вставать», – и встает, отбрасывая смятое одеяло. В его возрасте утренних эрекций обычно не бывает, но кое-что все-таки видно. Я переживаю его мысли, рутинный взгляд на полувставший пенис, необходимость сходить в туалет. Сравниваю со своим опытом. Вдруг осознаю, что мне тоже хочется в туалет. Пока он идет в туалет, думаю, потерпеть ли мне или тоже сбегать. Полагаю, будет разумно метнуться сейчас. Все равно в ближайшие две минуты тут вряд ли что-то случится. Но не хочу рисковать. Фильм утомительный, и в то же время я никогда не испытывал ничего подобного и не могу с уверенностью предсказать, что будет дальше. Смотрю на часы и понимаю, что, хотя уже шесть часов наблюдаю за тем, как старик ворочается в кровати, на самом деле прошло только три минуты. Может, на самом деле я и не хочу писать. Старик смывает и выходит из туалета. Странно, но мне больше не хочется писать. Он проходит по коридору второго этажа мимо спальни жены. За дверью слышен ее храп. Вот почему они спят в отдельных спальнях. Я осуждаю их брак. Брак не должен быть таким. Я никогда не состарюсь настолько. Даже если доживу до его возраста, никогда не состарюсь так, как он. Стать настолько старым – это вопрос выбора. Можно оставаться юными сердцем. Фильм кончается, никаких титров, никакого затемнения; просто прекращается. Я ухожу.