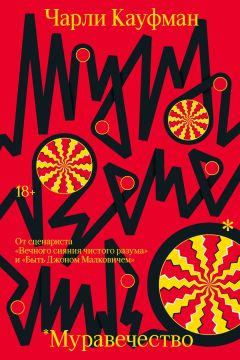

Текст книги "Муравечество"

Автор книги: Чарли Кауфман

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

Глава 19

Такое ощущение, что в течение следующих трех месяцев я меняюсь. Я больше не тот счастливый и беззаботный парень, каким был раньше. Теперь я пугающе другой человек, злой: я злюсь из-за пренебрежения, из-за несправедливости, злюсь на систему, на культуру, на водителя, который чуть меня не сбил, когда я переходил улицу, на бывшего лучшего друга Элкина (ранее – Окки, но теперь он весь такой манерный сноб): он насмехается надо мной демонстративным общением с другими и своими свежевыглаженными рубашками. Манерный сноб! Но если все, на что я злюсь, должно было случиться, предначертано, то почему я злюсь? Я пришел к выводу, что все, что происходит, должно произойти. К чему гнев, если все вокруг – лишь винтики неотвратимой машины? Всего лишь еще один аспект машины. Не более чем танцующий ослик на моей погребальной урне. И тем не менее я злюсь. Я в депрессии. Мне больно. Я наблюдал за тем, как заходит в тупик моя карьера, пока карьеры всех вокруг шли в гору. Когда хватало сил, я читал их монографии. Ругал их – мысленно, среди друзей в фейсбуке, в анонимных письмах, которые так и не отправил в журналы о кино, в «Нью-Йорк Таймс», в «Аргози Олл-Стори Уикли». В частных разговорах я обвинял Голливуд в жадности, поверхностности и тупости, говорил о дефиците идей и смелости, говорил о самопотакающих, самовосхваляющих, прославленных нарциссах и оппортунистах на влиятельных постах. Я наблюдал за тем, как мои предложения отвергали, и это подтачивало мою уверенность в себе. Я наблюдал, как обо мне говорят лишь в прошедшем времени, если вообще говорят. Мой пол путали. Меня без лишних церемоний уволили из школы смотрителей зоопарков имени Хоуи Шермана. Я провалился в черное отчаяние и оттуда наблюдал за тем, как старею, как заболевают близкие люди в фейсбуке, физически и душевно, наблюдал за тем, как выдыхается искренний оптимизм в глазах молодежи и как его сменяет совсем другой оптимизм – неискушенный и жалкий. Они не знают, но мы – знаем. Они узнают. И, возможно, мы будем смеяться последними, если доживем и увидим, как они узнают то, что знаем мы. Можно лишь надеяться.

Работу в школе смотрителей зоопарков я потерял после ссоры со студентом. У нового поколения свои манеры. Разумеется, когда я был в их возрасте, во времена Пунических войн (эту отсылку к поразительно переоцененной пьесе Олби[50]50

Имеется в виду «Кто боится Вирджинии Вулф» Эдварда Олби.

[Закрыть] [как и в случае с «Шотландской пьесой»[51]51

Розенберг имеет в виду пьесу Шекспира «Макбет». Существует суеверие, что название «Макбета», произнесенное в театре не во время репетиции или исполнения пьесы, принесет несчастье постановке. Поэтому «Макбета» обычно называют «пьеса Барда» или «Шотландская пьеса».

[Закрыть], название которой я никогда не произнесу вслух] я делаю, притворно бросив взгляд в воображаемую камеру), студенты не вели себя с преподавателями с таким высокомерным неуважением. Разумеется, восхвалять Декарта в аудитории, полной будущих смотрителей зоопарков, – сомнительная педагогическая стратагема, но как возможно полностью погрузиться в область кино и эпистемологии, не затронув его «Размышления о первой философии»? И, поскольку в настоящее время на меня давит вопрос «Не сон ли это?», я считаю необходимым ознакомить моих студентов с человеком, что впервые ознакомил с этим вопросом меня. Последнее, чего я мог ожидать, – что молодой белый мужчина начнет меня перебивать и называть старым белым мужчиной, пока я наивно планировал вовлечь будущих смотрителей зоопарков Америки в цивилизованную дискуссию. Я назвал его простофилей, а он ответил: сядь, старик, и послушай для разнообразия. Но учитель здесь я, сказал я. Ты старый, белый и мужчина, повторил он. И затем добавил: «А Израиль – государство апартеида». Ах вот оно что. Что ж вы так долго ждали, прежде чем вывалить против меня подобный аргумент? – спросил я. Евреи верят, что у животных нет души и что они не попадут в рай, почти прокричал он. Прежде всего, начал я, я не еврей.

– А выглядишь как еврей, – огрызнулся он.

– А ты выглядишь как результат инцеста двух белых деревенских педофилов, но это еще не делает тебя таковым.

Он вывел меня из себя, и я потерял самообладание. Тем же вечером меня уволили.

Я поспорил с деканом.

– Я же отметил, что это не делает его таковым!

– Сказав, что это не делает его таковым, вы как бы намечали, что это не делает его не таковым.

– Намекал, – поправил я.

Я в метро, у меня на коленях картонная коробка с аспидистрой (которую я остроумно прозвал Клитемнестрой); степлером; карандашами; книгами о Годаре, испанских прямоуголистах и раннем албанском кинематографе; и «Ну что, хочешь быть комиком?» Джадда Апатоу (такой недооцененный!).

Теперь я безработный, и что мне делать? Я и так с трудом могу себе позволить квартиру. Возможно, меня приютит моя престарелая тетушка в Элмхерсте, если я буду у нее на посылках. Все это деморализует, но я должен помнить о своей цели. В конце пути, уверен, меня ждет сундук золотых Инго.

По дороге из метро репетирую свою лекцию о Престоне Стерджесе:

Урок, который Салливан усвоил в конце «Странствий Салливана», противоположен тому, который он должен был усвоить[52]52

«Странствия Салливана» («Sullivan›s Travels», 1941) – культовая комедия, рассказывающая о режиссере, который ради того, чтобы снять социальную драму «О, где же ты, брат?», решает испытать тяготы жизни на себе, замаскироваться и отправиться в народ, после чего попадает в тюрьму, а там на кинопросмотре видит, как заключенные радуются диснеевскому мультфильму о Плуто.

[Закрыть]. Мир – безжалостно жестокое место. Поддаться инфантилизирующему развлечению от Уолта Диснея – это не спасение культуры, а ее разрушение. Салливан должен был до конца защищать свой проект «О, где же ты, брат?». Тех беззубых каторжников не нужно было успокаивать детскими рисунками. Их нужно было освободить от гнетущих кандалов, буквальных и фигуральных. Совпадение ли, что громкий смех этих несчастных совершенно не соответствует показанному в отрывке юмору? Это смех безумцев, сломленных, потерявших надежду. В мире существовал только один анимационный фильм, который мог спасти человечество.

Возможно, это совпадение, но я начинаю замечать на улицах неповоротливую фигуру Инго, иногда в его «белом» гриме, иногда без грима – или это был не грим? Мои воспоминания конкретно об этом аспекте расплывчатые – но всегда вдалеке: он в квартале от меня, сворачивает за угол, заходит в здание. Как привидение, только странное, словно оно преследует не меня. Словно я наблюдаю, как оно преследует кого-то другого. Словно я смотрю кино о привидении. Может быть, дело просто в том, что я все время думаю об Инго. Однажды я встречался с девушкой, которая бросила меня ради парня, в общепринятом значении более успешного, красивого и приличного, и впоследствии я всюду замечал ее машину. Но, конечно же, машина просто была довольно распространенной модели и цвета, да и вообще все машины в наше время выглядят одинаково (см. мое обласканное критиками эссе как раз на эту тему «Обыкновенный машинизм» в журнале «Что не так с машинами сегодня»), так что редко, если вообще когда, это была именно она. Подозреваю, тут похожий феномен. Хотя Инго, насколько я его помню, был двумя довольно необычными людьми. Но замечаю я его на расстоянии и в основном ранним вечером, когда и глаза, и сердце играют с нами шутки. Вскоре, однако, я уверен, что замечаю вблизи фигуру, у которой есть как минимум необычайное сходство с одним из Инго. Это вам не путаница в стиле «Тойота»/«Хонда». По самой меньшей мере это как Алек Болдуин / Билли Болдуин. Я все еще недостаточно близко, чтобы его догнать, но это его постоянное присутствие всей своей тяжестью давит на психику. В конце концов, я до сих пор чувствую угрызения совести за полное уничтожение труда всей его жизни. Тот факт, что он сам требовал уничтожить фильм, никак не облегчает бремя. Если бы все наследники уничтожали труды по требованию умирающих художников, потенциальный урон цивилизации не поддавался бы подсчету. Первым на ум, конечно же, приходит Франц Кафка, чей друг Макс Брод, к счастью, не исполнил его посмертную волю. Обри Бердслей просил издателя о том же, но издатель не послушался. Это истории со счастливым концом. Но скольких гениальных рукописей и произведений искусства мы не досчитались. Мы никогда не узнаем, как мир изменили бы к лучшему утраченные книги Гоголя, но в одном нет сомнений: они бы его изменили. И еще сложнее представить, что случилось с пропавшими трудами никому не известных художников, которые все равно что не существовали. Возможно, кто-то по имени Лорен Телмс написал роман, что изменил бы культуру самым невообразимым образом. Возможно, картины художницы по имени, скажем, Дженис Меншель повлияли бы на целое поколение художников. Вдруг симфония, написанная, скажем, кем-нибудь по имени Энрайт Вонг, изменила бы музыку так, как мы даже не можем себе вообразить. Если только представить невоспетое множество художников любой расы, этнической и гендерной принадлежности, возможно, трудившихся в безвестности лишь для того, чтоб после смерти родственники-обыватели и мещане-домовладельцы выбросили их работы в мусор, – хочется плакать.

И я плачу.

Одно из их произведений могло бы положить конец бедности, вылечить рак или вызвать мимолетную улыбку на лице маленького мальчика, только что потерявшего мать из-за рака или бедности. Список этих гипотетических художников, как можно себе представить, бесконечен: Мария Реджио, Боб Томас Корк, Сильвио Моретти, Аша Океке, Хироси Биттнер, Бев Уикнер, А-Ренж Джулиус, Харпер Мид, Джанет Танака, Гарри Прахнау, Шана Деврис и так далее, и так далее. Теперь один из них – призрак Инго, который еще при жизни просил меня уничтожить фильм, – в призрачно мертвой ипостаси велит мне, как я верю, его вспомнить. Я в это верю; ибо что есть призрак, как не мольба вспомнить? И неспособность вспомнить фильм преследует меня так же, как и он сам. Это мой долг перед миром. Я обязан извлечь его, кадр за кадром, из глубины памяти и – хотя, скорее всего, у меня нет в запасе девяноста лет, чтобы воссоздать его кадр за кадром (никогда не говори «никогда»!), – может быть, с хорошим бюджетом я смогу нанять целый батальон аниматоров, и мы управимся лет за десять. Может быть, я тот герой, который нужен миру прямо сейчас.

У себя в квартире я через профессиональную ювелирную лупу разглядываю единственный оставшийся кадр фильма Инго. Мне кажется, я придумал блестящую и вполне реалистичную технику восстановления. Благодаря собственноручно изобретенному методу, основанному на моем понимании теории растущего блока вселенной и обширных познаниях в области истории кинематографа, я смогу изучить этот кадр и с высокой степенью точности предсказать, какой кадр следует за ним и какой ему предшествует. Повторив процедуру всего лишь каких-то 186 624 999 раз, на выходе я получу законченную реконструкцию фильма. Конечно же, это потребует усидчивости. Скорее всего, задача меня прикончит, но иначе нельзя.

Кадр: толстяк в клетчатом костюме и котелке. Он лукаво, по-детски, гротескно улыбается в камеру. Над головой у него что-то похожее на железный прут. Размытый контур предполагает, что железный прут летит в него со значительной скоростью. Кто-то хочет ударить его по голове? Если так, то он в данный момент находится в блаженном неведении относительно своей близкой участи. Значит ли это, что на следующем кадре мы будем на 1/24 секунды ближе к удару? Можно ли считать, что это первый кадр, на котором мужчина начинает осознавать, что его ждет, и сейчас на его лице появится страх? Или страх появится позже? Или страха вообще не будет, и череп раскроят неожиданно для него? Или, может быть, железный прут пролетит мимо. Может быть, в последний момент он увернется. Может быть, прут вообще не из металла. Может быть, он шоколадный. Может быть, он движется не к нему, а от него; сложно разобрать из-за дыма. Возможно, это последний кадр в сцене, и дальше переход к следующей раньше, чем прут коснется головы. И если так, то что дальше? Теперь кажется, что число вероятностей если и не бесконечно, то уж точно невообразимо широко. Мир невозможно сложен, и даже такая простая по сравнению с целым миром штука, как фильм, если разбить его на кванты, становится непредсказуемым. Конечно же, есть и маловероятные варианты: крупный план половых губ; флотилия из тысяч инопланетных космических кораблей, заполонившая небо над Кронгом Тьактомуком; молодой лепрекон, что стоит подбоченившись в цветущем поле; умирающий шмель, присевший на корону из маршмеллоу; Дэвид Сасскинд собирается покашлять; четырнадцать петухов на отдыхе. Список можно продолжать, но не уверен, что от него будет толк, потому что, как бы ни были маловероятны все эти варианты, они все же возможны. В сложившейся ситуации, учитывая то, как мало у меня воспоминаний о фильме, я не могу сделать даже ни одного обоснованного предположения. Я был уверен, что способен на подобную кинематографическую дедукцию. Я-то, с моими познаниями в области кино. Но я чрезвычайно обескуражен.

Внутренний голос снова называет меня неудачником. Это мой собственный голос? Он слишком далекий, не поймешь. Убираю кадр обратно в конверт. Меня переполняет ненависть к себе. Неспособность предсказать следующий и предыдущий кадры фильма, остальные мгновения, квантованную версию мира Инго, приводит меня к неоспоримому выводу: единственное действительно существующее мгновение – это «сейчас». Все остальное – слухи и сплетни. Все остальное – ложь.

Я меряю комнату шагами.

Комедия, конечно же, тоже ложь. Это защита, агрессия. Это экран, созданный, чтобы отделиться, чтобы сказать: «Это не обо мне». Она божественна в своем осуждении, она – противоположность эмпатии. Комедия восседает на троне и заявляет: вы нелепы. Вы жалки. Вы тупы. Меня веселит ваша боль. И самое важное: я – не вы. Даже комедия, направленная на самого себя, стендап, вудиалленовщина исполняются как защитная реакция: я шучу о самом себе, значит, сам я не смешон.

Я меряю комнату шагами.

Моя работа, то, что я даю миру, – я смотрю. Наблюдаю. Воспринимаю. Вбираю в себя. В этом смысле я представляю вселенскую женственность. Я не стыжусь своей женственности. Я вбираю в себя творчество, как сперму. Творчество оплодотворяет мой разум, как яйцеклетку, и я вынашиваю идеи. В результате рождается переплетение двух сознаний. Оплодотворение невозможно без спермы, но и сперма без яйцеклетки бесполезна, просто высохнет внутри старого носка. Я восприимчив к истинному искусству, к истинному творчеству, но не позволю людям вроде Чарли Кауфмана вторгаться и насиловать мой разум. Я буду рвать и метать. Я не буду молчать. #MeToo, Чарли Кауфман, #MeToo.

Я отвлекаюсь, чтобы достать батарейки из датчиков дыма, которые вдруг одновременно заверещали.

Я продолжаю мерить комнату шагами.

Я предостерегу остальных, чтобы им не пришлось переживать то, что сейчас переживаю я, чтобы они не просыпались ночью в холодном поту, выдумывая оправдания для того, кто на них напал. «Может, я сам напросился. Может, я нечетко выразился». Какие мерзости родятся в результате этого ужасного союза? Придумают ли противозачаточную таблетку от изнасилования второстепенными и бездарными киноделами?

Детекторы дыма теперь верещат даже без батареек. Я снимаю их с потолка и топчу.

Я меряю комнату шагами.

По радио сообщают о об очередной забастовке в Париже. В этот раз бастуют fabricants de sacs à baguette[53]53

Производители сумок для багетов (фр.).

[Закрыть]. Город закрыли на въезд и на выезд. Начались бунты.

Я меряю комнату шагами.

Глава 20

Так проходит пять лет: в мутных мыслях, в международных и личных катастрофах, повторяющихся речах, в тумане уныния, увядания и у… – может быть, упадка, но нет, не думаю; слишком слабое «у»; удрученности? – пока на моих глазах фильм Инго погружается в свой собственный туман – в туман забвения. С возрастом память слабеет. Если раньше я мог отчеканить имя каждого актера из фильма Коулика «Бить его – нехорошо», теперь повезет, если я смогу назвать не глядя, кто играл Дугласа С Ямочкой. Чем сильнее отдаляюсь во времени от фильма Инго, тем меньше и меньше помню. Я пробовал делать заметки, но без особого успеха, и, конечно же, их точность никак не проверить. Эта утрата ввергла меня в глубочайшую яму еще одного «у»: угнетенности? Угрюмостности? В сочетании со смирением перед мыслью, что я из-за своей Икаровой гордыни лишил мир неоспоримо (ах, если бы только было с кем об этом поспорить!) величайшего произведения искусства в истории. Мое бремя невыносимо. И теперь осознание того, что даже я, единственное вместилище шедевра, теряю силу, способно меня сломить.

Я не могу спать. Я не могу есть. Я изможден. Оставшиеся редкие волосы на голове выпадают или приобретают странные, неземные оттенки. Хоть борода отросла заново удивительно пышной, она уже не лоснится. Если бы только у меня была эйдетическая память. Но у меня ее, конечно же, нет, ведь это миф. Миф, который меня подвел, ведь я уверен, что если бы эйдетическая память существовала, то существовала бы у меня. Я самый подходящий для нее человек. Раз ее нет у меня, это доказывает, что ее не существует. Да и бессонница не идет памяти на пользу. Теперь я провожу ночи за просмотром старых телешоу. Я потерял способность концентрироваться, не могу ни читать, ни посещать любимые кинотеатры. Единственное утешение я нахожу в привычном уюте сериала «Друзья». Видел каждую серию, наверно, раз по пять. Моя любимая – где Фредди убивают во сне. Я говорю об этом своему «Другу» Окки, а он отвечает, что в «Друзьях» нет такой серии и нет персонажа по имени Фредди.

– Фредди – это толстяк, – говорю я.

– Там нет толстяка.

– Фредди, – повторяю я, чтобы уточнить.

– Там нет Фредди. Там есть Росс, Рэйчел, Джо, Фиби и Моника.

– Какие-то совершенно незнакомые имена, – говорю я. – Ты уверен? Что я тогда смотрю?

– Не знаю.

– В рекламе было сказано «Друзья».

– Не знаю. Еще там есть Чендлер.

– Они все работают в галантерейном магазине.

– Нет.

– Что я такое смотрю?

– Точно не «Друзей». Более того, меня пугает, что твоя любимая серия в сериале, который ты без конца смотришь, – где какого-то парня убивают во сне.

– Фредди – это девушка, – говорю я.

– От этого как-то не легче.

– Я и не говорю, что легче. Просто уточняю. Это хорошая серия. И если честно, Фредди сама напрашивалась. Она пыталась во сне пырнуть ножом Джереми.

– Значит, это не совсем убийство? Скорее самозащита?

– Не совсем. Ее убил взломщик, пока она во сне била ножом Джереми. Совсем другой человек.

– Это комедия?

– Типа того.

– Боюсь, что этого сериала вообще даже не существует, что это у тебя воображение разыгралось из-за ущербного сна.

– Ущербность, – восклицаю я и с радостью добавляю слово в свой список.

– И кстати, старина, ты сам сказал, что Фредди – толстяк.

– Это хороший сериал, – настаиваю я.

Однако ловлю себя на том, что втайне переживаю за свой рассудок. Этой ночью я жду, когда начнется марафон «Друзей». Чтобы доказать Окки и самому себе, что сериал существует, включаю запись. Играет музыка, появляется название. Теперь я вижу, что сериал называется «Коктейль из креветок на двоих», а не «Друзья». Сериал все равно мне нравится, хотя он и не такой раскрученный, как «Друзья», а скорее жестокий, плохо снятый, бессмысленный лихорадочный сон. И все равно мне нравится. Его яркие и разрозненные образы резонируют с моим внутренним состоянием. Сегодня первая серия называется: «Серия, в которой Алистер обнаруживает под кроватью братскую могилу». Логлайн: предполагается, что в плетеной корзине у Алистера дома живет серийный убийца, который выбирается лишь по ночам, чтобы убивать и размножаться. Корзина у Алистера очень-очень большая и впервые появилась в серии, где «Старбакс» открывает внутри нее «Старбакс».

Следующим утром я показываю запись Окки. На экране обычные «Друзья». Моника печет пирог.

В попытке поправить душевное состояние я брожу по улицам Нью-Йорка с несчастным видом – такой у меня метод привлекать женщин, которые могут решить, что я глубокомысленный человек или что меня нужно спасать; эффективность подобной тактики не доказана, но я упрямый. Можно подумать, что уже стоило бы сменить тактику, но, к сожалению, другой у меня нет. Я придумал ее в пятнадцать на вечеринке, когда устроился в углу с небольшим блокнотом и писал. «Что пишешь?» – спрашивает грустная и красивая девушка в моем воображении. «Да так, просто записываю мысли», – говорю я в тон ее грусти. «Ты ведь все это ненавидишь так же, как и я?» – продолжает она. «Да», – говорю я. Казалось бы, должно сработать. Но нет. В смысле не с красивыми и грустными девушками.

Ко мне клеилась одна обыкновенная грустная девушка (грустная, возможно, потому что обыкновенная). Прямо хотела быть моей девушкой. Раздражала. Зануда. И из-за нее я ужасно себя чувствовал. Чувствовал себя поверхностным из-за того, что она мне не нравится, а это, если подумать, не очень-то хорошо с ее стороны. Нехорошо доставлять неудобства человеку, который тебе нравится. Если любишь – отпусти. Я иду по улице и думаю о ней, о том, что с ней стало. Гуглю ее имя. Джессика Капроменшен. Необычное имя. Найти будет просто. Надеюсь прочесть, что у нее все хорошо, что она полюбила обыкновенного скучного мужчину, достигла каких-то успехов в неопределенной карьере и что, отвергнув ее, я не сломал ей жизнь. А узнаю я, что в Сети нет ни одного упоминания о ней, вообще. И даже больше: ни одного упоминания такой фамилии в принципе. Как это возможно? Джессика Капроменшен исчезла с лица земли? Или никогда не существовала? Я неправильно запомнил ее имя? Конечно, нет. Стоя на углу 53-й и 11-й со своей миниатюрной магнитной доской для игры в скребл, я пробую все возможные варианты написания ее фамилии; на это уходит пять часов. По-прежнему ничего. Это невозможно. Я отчетливо помню ее грустное обыкновенное лицо, ее прилипчивость, ее потребность во внимании. И тем не менее, судя по всему, Джессика Капроменшен никогда не существовала и, если верить интернету, до сих пор продолжает не существовать. Безусловно, можно жить, не оставляя следов в интернете, но тот факт, что ее фамилия вообще не встречается в Сети, говорит о том, что она появилась из ниоткуда и туда же вернулась после попытки меня преследовать. Нахожу на сайте Тоскапоутраченнойюности. ком наш выпускной альбом. Ее там нет. Ее нигде нет. Это я виноват? Неужели из-за моего отказа, дружелюбного и заботливого, ее смыло с ткани реальности? Неужели у меня была (или есть) такая сила? Возможно, это просто магическое мышление, но как еще это объяснить? Надеюсь, что растерянная грусть из-за несуществования Джессики как-то отражается на моем грустном лице и привлечет растерянную и грустную красивую женщину. Ей, конечно, необязательно быть молодой – на самом деле в условиях сегодняшнего культурного климата соответствующий возраст скорее приветствуется, – но обязательно быть красивой, ее возраст должен проявляться в печальной глубине ее чувств, вот как у Энн Секстон, например.

Я подумываю нанять частного детектива и найти Джессику. Мне не нравится, что она есть у меня в памяти, хотя больше ее нет нигде на планете. Я беспокоюсь о своем рассудке. Надеюсь, мое беспокойство о рассудке отражается на лице и, возможно, делает меня привлекательным для проходящих мимо возрастных, красивых и грустных женщин. Возможно, мимо пройдет Аманда Филипаччи. Она меня остановит и спросит, не хочу ли я поговорить о красоте. Затем мимо пройдет Зэди Смит и услышит наш разговор. Она присоединится, и мы все вместе отправимся в ближайший кабак – немного грязную, но приятную забегаловку, – чтобы обсудить проблемы современности. Я стараюсь держать себя в руках – никакого менсплейнинга или менспрединга, колени вместе, сжимают таблетку аспирина. Я пришел, чтобы учиться, говорю я. И смиренно добавляю, что бремя красоты давит на женщин гораздо сильнее, поэтому мне интересно, что вы с Зэди об этом думаете, говорю я Аманде. И то же самое говорю Зэди, но в предложении заменяю «Зэди» на «Аманду». Затем, равномерно глядя на них обеих, добавляю: феминизм – это зонтик, под которым все расы и этносы могут сосуществовать и обмениваться уникальным жизненным опытом. Уважение должно распределяться равномерно, с предпочтением женщинам, кого, так уж исторически сложилось, ранее не слушали и не замечали, а именно – цветным женщинам. ЦЖ. Без обид, Аманда, но я уверен, ты согласишься, что жизненный опыт Зэди и таких, как она, должен быть на первом плане. В конце концов, несмотря на все трудности, связанные с тем, что ты женщина, сама ты из богатой привилегированной семьи. Аманда всецело соглашается (и я чувствую, как она восхищена моей деликатностью), мы поворачиваемся к Зэди и ждем, когда она заговорит, и она с благодарностью начинает, говорит нечто проникновенное о цветных женщинах и роли женщин в современном мире. Я киваю в знак одобрения и чтобы показать, как многому я научился, – думаю, такое поведение делает меня привлекательным и отличается от того, как обычно мужчины общаются с женщинами. Безусловно, Аманда больше подходит мне по возрасту, поэтому я положил глаз на нее, но, полагаю, благодаря одобрению Зэди стану для Аманды еще привлекательнее. Зэди – мой «второй пилот» на свидании. Я не сноб, говорю я дамам. Ни в одном из смыслов. Меня нельзя назвать ни «высоколобым», ни «узколобым». У меня просто есть лоб. Любой опыт ценен: и изысканный, и вульгарный, и опыт тела, и опыт ума. Из каждого можно извлечь удовольствие. Кажется, они впечатлены.

Я выныриваю из забытья и понимаю, что до сих пор стою в одиночестве посреди уродливых, злых, вонючих улиц. Я чувствую себя уродливым, злым и вонючим. Беспокоюсь о Джессике. Что, если из-за меня она покончила с собой? Но перед этим стерла все свои следы в интернете. (У меня однажды была такая идея для фильма. Как в воду глядел!) Как жить дальше, если я не знаю, что с ней? Надо нанять частного детектива. Я озираюсь уже достаточно долго и вижу, что никто на меня не смотрит. Останавливаюсь перед Храмом актеров[54]54

Неофициальное название синагоги на Манхэттене, в 1920-е снискавшей популярность в актерской среде. – Прим. ред.

[Закрыть] – маленькой грустной синагогой на Западной 47-й улице. Может, напишу пьесу. Здесь сдают помещения под постановки – полагаю, я мог бы себе это позволить. Синагога маленькая и грустная. Я мог бы написать маленькую грустную пьесу о своих тяготах. Возможно, назвал бы ее «Джессика Капроменшен». Если пьеса привлечет внимание, какого заслуживает, то Джессика – которая, возможно, сейчас лежит в безымянной могиле или стала наркоманкой – наконец привлечет к себе внимание, какого заслуживает. Возможно, Аманда и Зэди тоже придут, и потом на своих писательских семинарах будут рассыпаться в комплиментах моей работе, и пригласят меня – я буду там единственным мужчиной.

Дома я смотрю в окно.

За всю жизнь я был близок с семью женщинами. Я понимаю, что это не большая цифра, но я из тех мужчин, которые давным-давно признали, что делать зарубки – это апофеоз объективации женщин. Я не хочу в этом участвовать. Разумеется, у меня имелась куча возможностей, но я ими не пользовался. Еще тридцать семь женщин – все очень красивые – очень хотели вступить со мной in flagrante delicto[55]55

Здесь: «в связь» (лат.). – Прим. ред.

[Закрыть], но с мягкостью и добротой, стараясь никого не унизить, я их отверг. Три латиноамерикан_ки, две румынки, семь белых протестанток, одна афроамериканка, пять азиатоамериканок (две китаеамериканки и три корееамериканки), одна австралийская аборигенка, пять представительниц коренного населения Америки, две еврейки, одна кукукуку из Папуа – Новой Гвинеи, три чернокожие ирландки, четыре италоамериканки и одна грекоамериканка. Могу с гордостью заявить, что предложения этих женщин были отвергнуты с максимальным изяществом, безо всяких обид – более того, мне удалось убедить их всех, что это они отвергли меня, а не наоборот. В этом и во многом другом я прогрессивен – «воук»[56]56

Woke (англ.) – политический термин, обозначающий осознание человеком вопросов гендерного, этнического и прочих неравенств. Приблизительно переводится как «пробужденный». – Прим. ред.

[Закрыть], как сегодня говорят дети, причем был таким до того, как это стало модным. Женщины – люди. Многие представители моего пола не хотят признавать этот простой факт и потому склонны относиться к женщинам как к объектам и символам статуса. Чтобы вести себя сим образом в современной культуре, нужно быть сильным, настоящим мужчиной.

Я нежусь в ванне.

Десятилетиями я учился пристально вглядываться в детали как в фильмах, так и в жизни и развил почти эйдетическую память (все утверждения о существовании идеальной фотографической памяти опровергались тысячу раз). Моя память всегда была превосходной. Скажем, в школьной постановке «Искажения» Нила Орама (если верить прославленной организации Гиннесса, это самая длинная зарегистрированная постановка, с хронометражем больше двадцати двух часов) я играл британского поэта Филипа Берка Марстона и почти весь день находился на сцене в самом центре этого восхитительно энергичного действа. Для этого пришлось запомнить не только все двадцать пять тысяч реплик Берка, но еще и реплики других актист_ок. Лирическое отступление: в местной газете высоко оценили мою притворную слепоту (готовясь к роли, я три недели прожил слепым) и «оксфордское произношение». Зрители стоя аплодировали нашей постановке (там не было стульев), а я, ранее не ступавший на подмостки, получил студенческую награду «Тони».

Я говорю об этом, только чтобы подчеркнуть свое огромное мастерство в этом отношении, поэтому сижу в ванне не более чем с легким трепетом, в руке – ручка, а прямо передо мной – надувной портативный столик, на нем – листок бумаги, на голове у меня – воображаемая шляпа для мышления, в глазах – блеск, а в мыслях – весна, теперь ручка во рту, и я ее покусываю и напряженно морщу переносицу, пот стекает по лбу и скапливается в бровях, глаза смотрят (но не видят) куда-то вправо… и я не могу. Не могу. Не могу вспомнить ни секунды из фильма Инго. В смысле помню в общих чертах сюжет – по крайней мере, кое-что, совсем немножко, если честно. В смысле, конечно же, помню Мадда и Моллоя. Я не слабоумный. Но это тревожно. Безусловно, я уже не школьник. Те дни прошли безвозвратно. Это нужно принять как данность. С возрастом в памяти возникают провалы. Ничего неожиданного. Смогу ли я сейчас вспомнить все двадцать пять тысяч реплик из «Искажения»? В настоящий момент приходится признать, что ответ – категорическое «нет». Не говоря уже о репликах коллег. Это я приходил на помощь, если с ними случался «белый лист». «Белый лист» на актерском сленге означает «забыть свои реплики» (а сленг – это жаргон определенной группы). Но теперь я впервые со времен «Искажения» подверг свою память столь серьезному испытанию, и меня ждал крайне неприятный сюрприз. Учитывая то, с каким трудом я вообще вспоминаю, у меня с тем же успехом может быть тяжелая форма деменции. Безусловно, я помню основы. Как я уже сказал, помню Мадда и Моллоя. Помню, что там был великан. Возможно, там был глубокий религиозный подтекст. Это пришлось запомнить на будущее, чтобы внимательно изучить на досуге во время неизбежного марафона просмотров во множестве разных направлений и под множеством разных углов, острых и тупых. Будь у меня время, я бы изучил фильм вдоль и поперек.

Возможно, эта проблема не физиологического свойства. Сейчас у меня преобладают психологические проблемы. Проблема трудоустройства, проблема отношений, моя дочь. Эти проблемы могут отразиться на здоровье – и отражаются. Это подтвердит любой «мозгоправ», если он, она или тон не мошенник. Впрочем, во времена «Искажения» у меня тоже хватало проблем. Разумеется. Я же был подростком. Были конфликты в семье, обычная телесная дисморфия, фиаско с Капроменшен. И тем не менее: двадцать пять тысяч реплик плюс реплики коллег. Безусловно, даже при всем своем потрясающем размахе «Искажение» не дотягивает до объема эпоса Инго. Но сейчас я был бы счастлив дословно вспомнить хотя бы двадцать два часа из фильма Инго. Это хоть какое-то начало. И даже будь фильм Инго длиной всего двадцать два часа, он бы все равно считался одним из самых длинных, если не самым длинным, в истории. Уже не уверен; надо бы загуглить. Загуглить. Ха. Возможно, в этом причина атрофии моей памяти. Интернет. Все, что нам нужно, – под рукой. Нет сомнений, что исследования уже показывали, как интернет негативно влияет на память. Надо будет загуглить. Но не сейчас. Сейчас я должен сосредоточиться на той единственной вещи, которую не могу загуглить, потому что она скрыта в закоулках моего мозга. Я виню во всем интернет. Впрочем, должен признаться в небольших опасениях, что это симптомы раннего Альцгеймера. Ну или, если уж начистоту, не такого уж и раннего. Когда я успел так состариться? Это случилось постепенно. И в то же время – в одно мгновение. И вот он я, сморщенный (не только потому, что все это время сижу в ванне!) и довольно беспомощный старик. Я – человек-невидимка, да простит меня Ральф Эллисон (но не Герберт Уэллс, он расист!). Хотя, глядя на судьбу Человека-невидимки Эллисона, я понимаю: мне не на что жаловаться. И оставлю свое нытье при себе, чтобы не идти вразрез с иерархией страданий, где, как я понимаю, я нахожусь на дне, рядом со всеми старыми белыми мужчинами, но (к счастью!) выше белых серийных убийц и/или военных преступников. Но я тоже страдаю! Конечно, я бы никогда никому в этом не признался, разве что белому военному преступнику, если бы его встретил. Всем нужен тот, над кем можно возвыситься.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!