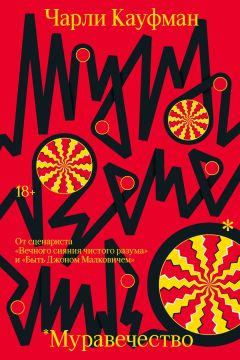

Текст книги "Муравечество"

Автор книги: Чарли Кауфман

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 13 (всего у книги 45 страниц)

Глава 24

Итак, спустя три месяца жизни в крошечной темной квартире я начинаю верить, что у меня галлюцинации. Она выглядит так, словно ее под завязку набили черной шерстью. Я прячусь по углам от обезьян и иголок. Я решаю, что всему есть предел. Заставляю себя выйти. Коридор наполнен черной шерстью. Выбираюсь из здания, ловлю набитое черной шерстью такси и еду сквозь набитый черной шерстью Нью-Йорк на сеанс к новому психотерапевту. Ее я заметил в списке технических консультантов в титрах «Игр разума» – фильма Ронсона Ховарда, что я начал считать гениальным (уже далеко не первый!), о парне, который «сходит с ума», затем учится любить, выигрывает крупную премию (не помню какую, может, «Оскар»?) и держит речь перед публикой, где среди прочих по какой-то непонятной причине находится Дженнифер Коннелли в старческом гриме. Этот момент я плохо понял, возможно, потому что выходил в туалет. Я прикинул и пришел к выводу, что в тот же день она собиралась участвовать в театральной постановке, но не хотела пропустить речь мужа, поэтому нанесла грим заранее. Технический консультант / терапевт (она дала актеру Рассу Кроу ныне знаменитый совет: «Побольше моргай как сумасшедший») выслушивает мою историю и тут же предлагает курс кетаминовой терапии. Она рекомендует совмещать ее с аяуасковой терапией, а ту – с гипнотерапией. Эта комбинация, говорит она, не только поможет мне с депрессией, но и, возможно, пробудит воспоминания о фильме Инго, которые, как она полагает, и могут быть корнем моих бед. Все это кажется мне разумным – вероятно, потому, что у меня появилась зависимость от «Перкоцета» (обнаруженного в аптечке у Закадровой Девушки), а еще по некоторым уважительным причинам я и сам вроде как «сошел с ума». Теперь, ретроспективно, мне кажется, что это, как выражаются сегодня дети, была «подстава». Мне кажется, со стороны психотерапевта совершенно непрофессионально подставлять наркозависимого в депрессии, но тем не менее соглашаюсь принять участие в ее телешоу «Доктор (не) в себе!», ведь я понимаю, что всем надо на что-то жить. В общем, я звоню психиатру, гипнотерапевту и шаману. И так совпало, что все готовы принять меня в один день, поэтому очень удачно, что их кабинеты находятся в одном здании в Мидтауне.

Прием у психиатра, доктора Мадди Кабира, в одиннадцать. Сперва он спрашивает, какая, по моему мнению, доза кетамина мне поможет (я отвечаю, что для начала где-то стакан), затем тут же начинает забрасывать вопросами вроде «Что делаете после сеанса?», «Вам нравится ходить по магазинам?» и «Любите тусоваться?». Уже через пару секунд лечение кетамином дает результат. Оказывается, депрессия может быть связана с моей неспособностью запустить в производство свой новый кинопроект. До того как кетамин подействовал, я даже не помнил об этом проекте, а теперь он во всей красе проигрывается у меня в голове так, словно я его уже закончил. Это история о мужчине, который однажды утром просыпается и обнаруживает, что все доказательства его существования стерты. Этакая темная фантазия, по-моему, очень круто. Вроде как антиутопия, но с очень крутым сюжетным твистом. И, в общем, у него нет денег, а без номера соцстрахования он не может устроиться на работу, поэтому ему, просто чтобы выжить, приходится воровать. Однажды он пытается обворовать старушку и случайно убивает ее, забивая ножом насмерть. Но он хороший человек, а к жестокому и бессмысленному акту насилия его просто подтолкнуло отчаяние. И, в общем, его реально мучает совесть, он решает сдаться, но полиция не может его арестовать из-за какой-то лазейки в законодательстве, не позволяющей арестовать человека, которого официально не существует, поэтому он обращается в Верховный Суд и перед плачущими судьями толкает пылкую речь о том, что никто не заслуживает быть «никем» и что не дать ему заплатить за свои преступления – несправедливо, потому что каждый заслуживает права раскаяться за убийство старушки или наоборот. Фильм называется «В списках не значился», и вообще-то это метафора современного мира, где мы сейчас живем, того, как нас разъединяют технологии, и того, что все мы винтики в жестокой машине, которую называем цивилизацией без кавычек, хотя надо бы с кавычками. И о крупном бизнесе. Сказать, что это пороховая бочка, – ничего не сказать. Один продюсер даже признался, что лишится работы, если профинансирует мой фильм. Неплохо для пороховой бочки, а?

Из кабинета психиатра на третьем этаже я перемещаюсь в кабинет шамана на пятом. Я все еще под кетамином, судя по тому, что у меня на руках слишком много пальцев и на пальцах тоже слишком много пальцев. Плюс я понимаю, что без ума влюблен в доктора Кабира, психиатра, – это почти наверняка результат простого переноса, хотя на прощание он подарил мне медальон со своим фото. Не хочу преувеличивать, но, похоже, я ему тоже нравлюсь. Почти уверен, что во время сеанса был момент, когда мы оба пили кетамин и хихикали. Позже надо будет осмыслить свои чувства.

Секретарша шамана одета в халат медсестры, украшенный милыми маленькими мультяшными галлюцинациями в спокойных пастельных тонах. Что за снисхождение. Относятся к нам как к детям, думаю я. У нас тут серьезное взрослое исследование подсознания. Затем действительно замечаю в приемной несколько детей. Впрочем, может, дело в кетамине, потому что ростом они со взрослых, а трое – в цилиндрах и с моноклями.

Вместе с двумя гигантскими детьми меня проводят в Потельню А. Нас приветствует шаман – доктор Акларадо – и просит присесть, затем подходит к каждому и спрашивает, чего мы сегодня надеемся достичь. Сначала отвечает один из детей: «Надеюсь познать свою истинную природу». Алкарадо пожимает плечами: он не впечатлен. Второй большой ребенок, кажется, в панике. Очевидно, он собирался ответить то же самое, но теперь приходится срочно придумать ответ получше. «Первый пацан сказал глупость, – начинает он, – я просто надеюсь научиться не пропускать собственную жизнь». Акаралдо говорит: «Скука». Моя очередь. Из-за кетамина соски мигрируют в центр грудной клетки, и это не так уж неприятно, как можно подумать. Я смотрю в его монокли (когда он успел снять их с детей?) и говорю: «Слушай, Акалрадо, тебя все равно не существует, так что отъебись!» Это блеф, но, полагаю, он сработал, потому что в комнату врывается духовой оркестр, играет «Гуантанамеру», с потолка сыпется конфетти, и Акарадло широко улыбается, демонстрируя крепкие коричневые зубы. Вдруг перед глазами все плывет, и я осознаю, что на глазах у меня монокли, которые мне даже не подходят. Акларадо беззастенчиво плачет, слезы текут из его теперь уже не отягощенных моноклями глаз, он называет меня своим hijo – что, как я понимаю, означает «конь». Затем вручает всем присутствующим, включая музыкантов оркестра, стаканы с аяуаской и на полную катушку включает лампы для обогрева. Вскоре я начинаю потеть. Акарладо поет, и песня в точности звучит так, словно мужчина в тяжелых ботинках топчется по оргстеклу, только с испанским акцентом. Комната вращаются, или какое там множественное число у слова «вращаться»? Я вижу, как доктор Кабир в нижнем белье рассказывает, что однажды хочет разделить со мной летний домик в Мэне. Я понимаю, что мы все – одно, сложный переплетенный гобелен, что прошлое, настоящее и будущее сосуществуют, что все хорошо, что бумажник нужно носить в переднем кармане, чтобы не украли, но это не так уж важно, потому что все мы – одно, и если карманник возьмет твой бумажник, бумажник останется у тебя, потому что карманник – это ТЫ.

Акарадол ходит кругами и спрашивает:

– Чего такой грустный?

Я отвечаю:

– Я чувствую себя карманником. Но еще козой, и флейтой, и облаком, и ногой, и содержимым коробки с кукурузными хлопьями, и каплей дождя, и молекулой бензола, и цифрой 43, и…

– Да-да, – перебивает Ла Карадо и глядит на часы, которыми я себя тоже чувствую, о чем ему и говорю. «Через час у меня следующий сеанс». Которым я себя тоже чувствую, но не говорю о том, что чувствую себя его следующим сеансом через час, потому что он выглядит очень злым. Один из огромных детей, который теперь фермер, говорит, будто осознает, что иллюзия – это иллюзия, и меня это бесит, потому что он явно пытается переплюнуть мою тему. Поэтому говорю: «Даже не понимаю, что это значит». На что он отвечает: «А значит это, дедуля, попросту вот что: когда эволюционируешь за пределы понимания, что материальный мир – это иллюзия, ты понимаешь истину, что все вокруг просто есть, ничто – не символ чего-то другого, мысли – это мысли, а горы – это горы. Я и не надеюсь, что ты поймешь, ты ведь всего лишь фермер». А я говорю, что это он фермер, а не я, ты в зеркало себя видел вообще. Затем на протяжении получаса мы деремся в слоу-мо, пока Акларалдо не окатывает нас струей из огнетушителя. Мои комбинезон и соломенная шляпа промокли насквозь, и на кончике языка уже вращается откровение, когда Акларалдо говорит: «Простите, но сеанс окончен». В спешке выволакивает нас из Потельни А. И вот уже я стою весь мокрый в коридоре медцентра и пытаюсь вспомнить, восьмой этаж выше или ниже пятого. Обращаюсь за помощью к приложению «Гугла» «Вертикальные карты» и вскоре нахожу кабинет гипнотерапевта мсье Барассини.

Небольшое сырое помещение, оформленное как театр в стиле «черного ящика». На противоположной стене висит огромное глазное яблоко из папье-маше. Нахожу свободное место в зале рядом с симпатичной азиаткой (азиатоамериканкой?). Народу довольно много, поэтому непохоже, будто я подсел к ней для того, чтобы подкатить. Но в мыслях это есть. Она очень привлекательная. Из-за короткой стрижки и челки как у Анны Мэй Вонг она выглядит властно, и я фантазирую о том, как подчиняюсь ей сексуально. Раньше я не думал о себе как о нижнем – ну, не считая тех трех коротких лет, когда был презренным живым кошельком для Мадам Золото, – но после разговора с актрисой озвучивания Марджори Морнингстар у меня в голове что-то щелкнуло, и теперь я представляю, как после шоу эта роскошная азиатская дьяволица приказывает мне просто: «Следуй за мной». Мы окажемся в ее лофте – изящная открытая планировка, столешницы из нержавеющей стали на выложенной белой плиткой кухне. Суровый, мужественный и в то же время глубоко женственный в своей мужественности лофт. Она приказывает встать на колени, затем занимается своими делами так, словно она одна, наливает себе водки, выжимает в стакан ломтик лайма. Сбрасывает одежду, пока ходит, что-то делает, попивает из стакана. Не кажется, будто она меня игнорирует; кажется, будто меня нет. Есть что-то возбуждающее в том, чтобы видеть ее одну и знать, что я не достоин даже того, чтобы меня стесняться. Она проходит мимо и чешет внутреннюю часть бедра – но это не провокация, просто зачесалось. Это не мешает мне мечтать стать ее рукой. Ах, стать ее рукой. Или бедром. Ах, стать ее бедром. Воображаю, как в конце концов она подзовет меня, развалившись в кожаном кресле в углу, в духе менспрединга. «На карачки», – скучающим голосом скажет она, когда я встану, чтобы подойти. Я опущусь на карачки и подползу к ней. Она…

Свет гаснет. Начинает играть жутковатая запись: если я не ошибаюсь, это «Гном» Мусоргского, исполненный на стеклянной гармонике. На сцену падает свет, и там в клубах дыма возникает Барассини, в белом тюрбане, во фраке, на груди – орден «За военно-медицинские заслуги». В течение нескольких минут он исполняет что-то вроде сольного придворного танца, затем останавливается и смотрит на нас.

– Добрый вечер, – говорит он с неуловимым акцентом. Может быть, смесь итальянского с тем присвистывающим наречием северной Турции.

Я тайком бросаю взгляд на мою будущую азиатскую (азиатоамериканскую?) госпожу. Она меня не замечает.

– Я мсье Барассини. Я сделаю попытку совершить для вас несколько восхитительных подвигов ментализма, гипнотизма и хеллстромизма в традиции великого Франца Полгара. Как многие из вас поняли, ум есть чрезвычайно мощный и прискорбно недоиспользуемый орган. Если вы имеете какие-либо сомнения относительно того, насколько он недоиспользован, просто спросите подростка, кто такой Дуайт Дэвид Эйзенхауэр.

Зрители хихикают. Но я не смеюсь. Моя госпожа тоже. Мне приятно. Она, разумеется, выше этой глупой шутки. Воображаю, что она с полной отдачей смеется только над по-настоящему смешными вещами: Ионеско, У. К. Филдс, фильмы Бунюэля – чьи произведения обнажают истинные ужас и безнадежность существования. О да, она бы заливалась смехом над «Подарком» Филдса или «Ангелом-истребителем» Бунюэля – с открытым ртом, обнажая идеальные зубы, идеально острые клыки, розовые, розовые, розовые внутренности ротовой полости, и смеялась бы и…

Моя госпожа поднимает руку.

– Прошу вас, мадам, если позволите, – говорит Барассини.

Он жестом просит ее выйти на сцену. Похоже, пока я воображал себе хохочущую пасть моей госпожи, он спросил, нет ли в зале добровольцев. Она почти скользит к сцене. Должен сказать, в своих фантазиях я воображал ее походку именно так. Хотя ростом она выше, чем я полагал. Гораздо выше. Офигеть как выше. Тем лучше. Барассини берет ее за руку. Внезапно я желаю ему смерти. Требуются все силы, чтобы сидеть, не выбежать на сцену и не вонзить ему в глаз свою красную перьевую ручку «Паркер Дуофолд» 1941 года, и я имею в виду его глаз, а не это несуразное папье-маше у него над головой. Это, конечно, повредило бы дорогой родиевый наконечник, но и бог с ним. Барассини начинает говорить, и я из фантазии возвращаюсь в реальность.

– Enchanté, – говорит он. – Могу я узнать ваше имя?

– Цай, – говорит она.

Перед глазами – образы молодой и роскошной Цай Чинь, которая позирует в чулках в сетку и купальнике для зрелищных черно-белых фотографий великого покойного Майкла Уорда. Ее волосы растрепаны…

– Какое красивое имя, – говорит Барассини. Это самый нелепый и неинтересный ответ на свете, Барассини, ты жалкий развратный турецко-свистящий подонок.

Затем меня осеняет. Возможно ли, что Барассини гомосексуал? Ведь он не сказать чтобы очень-то поражен прочувствованным женским мужеством госпожи Цай. Она бросает вызов бинарности. Плюет в лицо гендеру. И гендер отвечает: «Спасибо, госпожа, можно еще?»

– Сейчас я сделаю попытку прочесть твой разум, – объясняет он.

– Почему бы и нет, – говорит она.

Почему бы и нет. Какой прекрасный, беззаботный ответ. Давай, мистер Волшебник. Я в деле. У тебя нет шансов.

– Мы раньше не встречались. Это так?

– Да.

Барассини разглядывает ее. Просит посмотреть ему в глаза. Она смотрит, без колебаний и сомнений.

– Вы недавно пережили утрату?

Она кивает, не впечатленная, не невпечатленная, не не-невпечатленная. Я могу продолжать вечно. Она не поддается. Он ищет, за что зацепиться. Кто не переживал недавно утрату? Я точно переживал. Я пережил утрату труда моей жизни, своего достоинства, квартиры, девушки, работы, собаки, носа, Grund für die Existenz.

– Я вижу букву «П». Она что-нибудь для вас значит?

Она снова кивает. Он снова ищет за что зацепиться. У каждого из нас есть что-то утраченное на букву «П». Я утратил память. Я утратил кое-что на «П», слышишь, поц?

– Питер? – спрашивает он.

Она кивает. Ладно, вот это неплохо. И все же у каждого из нас есть знакомый по имени «Питер». Я знаю семнадцать Питеров, четыре из них недавно умерли, двое пропали без вести в походе, один скрывается. Возможно, если бы он назвал имя «Петроний» и угадал, я был бы впечатлен. Возможно. Но я знаю шестерых Петрониев, трое из них скончались сравнительно недавно, так что все равно.

– Вы потеряли кого-то по имени Питер?

– Да, – говорит она, но совершенно не выдает эмоций.

Господи, она прекрасна. Я бы с радостью стал ее вагинальным суппозиторием.

– Он не был ваш родственник. Он был… юн. Ребенок?

– Да.

– Вы были его учительницей, не так ли?

– Да.

– Мне так жаль, что он умер. Так юн. Так юн.

– Ему было пять. Автокатастрофа. Его родителям, конечно, тяжело.

Все это она произносит бесстрастно. Зрители не знают, как реагировать. Хочется аплодировать таланту Барассини, но не хочется аплодировать смерти Питера; дилемма. Воцаряется ужасная, глубоко неловкая тишина. Лично у меня весь этот цирк вызывает подозрение. Должно быть, она его сообщница. Иначе это просто невозможно.

– Спасибо, Цай, – присвистывает он. – Большое тебе спасибо.

Она возвращается на место, и теперь наконец-то публика аплодирует, уважительно, спокойно. Я слежу, не выдаст ли она себя. Она пробирается ко мне между рядами, стараясь не наступать людям на ноги. Проходит мимо – ее восхитительный зад так близко к моему лицу, что на секунду я не могу думать ни о чем другом. Ах, уткнуться лицом в ее зад. Затем она проходит, и я вижу на сцене мужчину постарше, которого довольно театрально вводят в состояние гипноза с помощью то ли часов, то ли маятника. Не уверен. Правда в том, что теперь я с трудом могу сконцентрироваться на сцене, мое внимание полностью приковано к Цай. Цай. Я думаю о том, что ее имя звучит как «Зая». Я синхронизировал наше дыхание – вдыхаю, когда она выдыхает. Моя цель – вдохнуть ее дыхание, втянуть Цай в себя, своими клетками поглотить ее молекулы, чтобы они меня изменили, чтобы они завладели мной. Совсем иная, но не менее эротичная игра с асфиксией, нежели та, которую мы практиковали с моей возлюбленной Эстер Мерсенари в Гарварде, где я учился. Остаток шоу Барассини я провожу, глубоко погрузившись в фантазии о Цай. Она заставляет меня ждать, игнорирует, унижает. Я сочиняю целый сюжет. Он приходит в голову в виде фантастического решения проблемы, заключающейся в том, что у меня нет ни единого шанса проникнуть в жизнь Цай: я нахожу редкую магическую вещицу в антикварной лавке. Возможно, музыкальную шкатулку или древний флакон для духов с распылителем. Я прошу его о помощи. Я не хочу и не жду, что Цай меня полюбит. На самом деле, если полюбит, она так сильно падет в моих глазах, что я больше не смогу ее уважать. Я просто хочу ей служить. Магическая сущность играет музыку или распыляет на меня волшебное облако (зависит от того, музыкальная шкатулка ли это или флакон с распылителем), и я оказываюсь лицом к лицу с Цай. Похоже, теперь я продавец в универмаге и пробиваю ее товар. Могу себя вести только как продавец, хотя прекрасно осознаю, что нахожусь в новом теле. Цай уходит, а я остаюсь продавцом до тех пор, пока Цай не начнет обслуживать кто-нибудь другой: официант, сотрудник управления автомобильного транспорта, сантехник, продавец обуви, почтальон. Как только она сталкивается с обслуживающим персоналом, я становлюсь этим человеком. Перемещаюсь из тела в тело, из жизни в жизнь, вечно служу Цай. Иногда она орет, иногда ведет себя мило, спрашивает, как прошел мой день, иногда игнорирует меня, но все встречи безличны. Пока я фантазирую, у меня встает. Встает как кол. Я стараюсь осмыслить фантазию – что она означает? – и по ходу дела просто все порчу.

На самом деле я знаю, что я ей неинтересен, как и, подозреваю, всем, кто интересен мне. Я муравей. Даже имея на руках джинна в флаконе с духами, я не способен представить себя в фантазиях моложе, красивее, умнее или богаче. И тем не менее почему-то вполне могу представить себя в еще более невозможном сценарии – в кошмаре с перемещением между телами. Мне кажется, на самом деле я жажду унижения. Это иронично или как минимум любопытно, ведь в реальной жизни как раз унижения я больше всего боюсь и его же чаще всего испытываю. И все равно несчастен. Почему?

Глава 25

После представления я отправляюсь на сеанс в кабинет мсье Барассини, лицензированного гипнотизера и гипнотерапевта. Стены приемной украшены плакатами мсье Барассини, великого менталиста/гипнотизера/хеллстромиста, с впечатляющими иллюстрациями в стиле XIX века, с которых в глаза зрителю пристально смотрит, как я предполагаю, сам Барассини в лиловом тюрбане. Плакаты не вселяют уверенности, а поскольку я все еще отхожу от аяуаски, они скорее нагоняют на меня ужас. Однако на стенах есть и несколько дипломов в рамках, один – из Гарвердского университета гипноза, я слышал, это отличное учебное заведение, хотя и не имеет никакого отношения к Гарварду. Однако Барассини мог поступить благодаря родственным связям, так что я пока не тороплюсь с выводами. Дверь в кабинет открывается, выглядывает Барассини. Без тюрбана он похож на профессора: по-отечески заботливый, анемичный, весьма солидный, частично парализованный, симпатичный, с огоньком в глазах, точнее – в глазу, в правом: вероятно, из-за операции по удалению катаракты.

– Мистер Розенберг, – говорит он.

– Да. Хотя я предпочитаю гендерно-нейтральное обращение «микс».

– Совершенно верно, – говорит он. – Вы можете войти, микс Розенберг.

Я захожу в кабинет. Заставил ли он меня зайти с помощью гипноза? Или я зашел, потому что он просто попросил? В любом случае, переступая порог, я чувствую, что теряю контроль над ситуацией. Стоит ли мне беспокоиться или это, наоборот, воодушевляет – что он, возможно, настолько хорош в своем ремесле, что я даже не замечаю, как он манипулирует мной?

Я сажусь на кушетку.

– Здесь сижу я, – говорит он.

– А, – говорю я. – Простите.

Поднимаюсь, оглядываю кабинет. Здесь больше нет мест, куда можно присесть, разве что за стол.

– Вы хотите, чтобы я сел за стол?

– Нет. Здесь тоже сижу я, хотя и не сейчас.

– Тогда где?

Он указывает на складной стул у стены.

– А.

– Лучше всего, когда клиенту не настолько комфортно, чтобы он уснул.

– Понимаю, – говорю я.

Раскладываю стул и сажусь.

– Добро пожаловать в мои офисные помещения, – говорит он. – То, что я здесь практикую, – не совсем гипноз. Я называю это «гипгноз».

– Гипноз?

– Нет. Гипгноз.

– Не слышу никакой разницы, – говорю я.

– Там еще одна буква.

– Какая буква?

– «Г».

– А.

– Нет. «Г», – поправляет он.

– Понял. И где она находится?

– А. Между «п» и «н».

– А. Понял. Типа как «гнозис», – говорю я.

– Вы сказали «гнозис» или «нозис»?

– Гнозис. Слова «нозис» не существует.

– Тогда да. Вам известно, что означает слово «гнозис»?

– Да.

– Что?

– Это какой-то экзамен? Знание. В основном в духовном смысле. Знание о Боге и о самом себе, – говорю я.

– Прекрасно, – говорит он. – Теперь расскажите, зачем вы пришли.

И – вот так просто – я чувствую сильное желание рассказать. Что за странной силой он обладает? Если уж совсем начистоту, должен признать, что при мысли о передаче ему власти над собой я почувствовал легкое волнение в паху.

– Мне нужно вспомнить фильм, настолько подробно, насколько это возможно.

– Интересно, – говорит он. – Конечно, я могу помочь. Я часто работаю с клиентами, которые пытаются восстановить воспоминания о насилии, утраченном времени или прошлых жизнях.

«Прошлых жизнях? – думаю я. – Он что, обкурился?»

– Я знаю, о чем вы думаете, – говорит он. – В конце концов, я умею читать мысли – я, как вы нас называете, телепат.

Он прав; я действительно называю таких, как он, телепатами. Еще я называю их шарлатанами.

– Или шарлатанами, – усмехаясь, говорит он. – Так вы нас тоже называете. Все это я уже слышал, микс Розенберг.

Кем бы он ни был на самом деле, он хорош.

– Слушайте, – продолжает он, – я могу вам помочь. Я введу вас в состояние гипгнотической релаксации и помогу получить доступ к воспоминаниям, которые вы считали навеки утраченными. Вам следует знать, что я работаю не только с теми, кого похищали инопланетяне, или с теми, кто хочет вспомнить свою прошлую жизнь, – я, кстати, верю и в то и в другое, – но и с полицией Нью-Йорка и несколькими другими крупными полицейскими департаментами.

– Ого. – Я впечатлен. – И каковы ваши успехи?

– Я у них занимаюсь оформлением документов, и я чертовски в этом хорош. Самое главное: чтобы все получилось, мне нужно ваше полное доверие. Возможно, у вас есть какие-то опасения насчет меня или моих методов, которые я мог бы развеять?

– Полагаю, я действительно опасаюсь, что, пока буду под гипнозом, вы внушите мне ложные воспоминания.

– Зачем мне это?

– Я не говорю, что вы обязательно так поступите. Просто отвечаю на ваш вопрос об опасениях. Это просто пришло мне в голову. Мне необходимо вспомнить фильм в деталях.

– Слушайте, – говорит он. – Я профессионал с учеными степенями. И мне не нравятся ваши обвинения.

– Что вы, никаких обвинений. Я вас не обвиняю. Просто надеялся, что вы меня успокоите.

– Знаете, кажется, у нас ничего не получится, – говорит он. – Вам лучше уйти.

– Но я не хочу уходить!

– Тогда возьмите свои слова обратно.

– Обратно?

– Возьмите обратно свои слова о том, что вы опасаетесь, будто я могу внушить вам ложные воспоминания.

– Беру свои слова обратно.

– Значит, вы не думаете, будто я способен на такое?

– Полагаю, нет.

– Хорошо. Надеюсь, теперь вам легче. – Он улыбается.

И это странно, но мне действительно легче. Я еще раз проигрываю наш разговор в голове. Срабатывают все возможные системы оповещения об опасности. Однако я чувствую себя спокойным, открытым ему и готовым.

– Начнем, пожалуй? – спрашивает он.

– Да.

– Хорошо. Отлично. Фильм, который вам нужно вспомнить, – как он называется?

– На самом деле у него нет названия. Он выше любого названия.

– Но ведь мы должны как-то называть его во время наших разговоров?

– «Веселая погода», – говорю я, хотя и сам не знаю почему.

– Хорошо. «Веселая погода». «Веселая погода» существует у вас в сознании. Целиком. В первозданном виде. Неповрежденная. Вы можете видеть ее во всех деталях, как если бы снова смотрели на экране.

– Это правда? Просто я читал, что память совсем не похожа на запись, она скорее как…

– Так, все, немедленно выметайтесь.

– Но я не хочу.

– Тогда скажите, что это правда.

– Это правда.

И теперь я действительно думаю, что это правда. Странно. Я по натуре бунтарь. Моя главная рыночная ценность как кинокритика/теоретика – подвергать сомнению, оспаривать норму, свежевать киношные клише везде, где попадутся. И все же как только Барассини заставляет меня соглашаться с идеями, которые – я точно знаю – попросту неверны, неожиданно для самого себя я ему верю. Возможно, Барассини – это отец, которого у меня никогда не было, хотя отец у меня был и, надо сказать, очень похожий на Барассини. Может быть, Барассини – отец, который был у меня всегда. О, папочка.

– Великолепно, – говорит он. – Теперь я хочу, чтобы вы смотрели мне в глаза и внимательно слушали все, что я скажу. Почувствуйте, как мои слова проникают в ваше сознание. Откройтесь моим словам. Почувствуйте, как они глубоко входят в вас, касаются вашего ума там, где никто и никогда не касался. Вы благодарны за мои слова, за ту уверенность, что они вселяют. Вам спокойно оттого, что я вас контролирую. Мои слова ласкают вас. Они владеют вами. Чувствуете?

– Да.

– Хорошо. Вы же хотите доставить моим словам удовольствие?

– Да.

– Скажите вслух.

– Я хочу доставить удовольствие вашим словам.

– И доставите. Если окунетесь в себя так глубоко, как никогда раньше. Готовы?

– Да.

– Хорошо. Скажите, что вы видите.

– Магелланова пингвина. Он водится на Фолкленд…

– Глубже.

– «Выскочка», фильм 1999 года режиссера Александра Пэйна. Это…

– Глубже.

– Мать бьет меня, потому что я канючу. Вечно канючу.

– К этому мы еще вернемся. Глубже.

– Черно-белое изображение на экране.

– Рассказывайте.

– Я не знаю. Оно кажется огромным. Темное. Оно длится вечно. Снег на экране. Помехи.

– Теперь этот фильм – ваша частичка. Как только сливки попали в кофе, их уже не разделить.

– Я не понимаю, – говорю я.

– Фильм можно пересмотреть только в том виде, в котором он внедрился в ваш разум. Это закон энтропии.

– Я просто думал, это будет типа как когда вы помогаете свидетелю преступления вспомнить номер машины.

– Если это все, чего вы хотите, то вам к Гипно Бобу. Он прекрасно вас обслужит.

– Хорошо. – Я встаю и иду к двери.

– Но я думаю, вы хотите большего.

– Нет.

– Вам нужна правда.

– Ну да, но…

– Понятно. Видимо, я в вас ошибся. Вы обойдетесь и Гипно Бобом.

– Хорошо. – Я берусь за дверную ручку. – У вас есть его адрес или я увижу по витрине?

– Позвольте, я скажу вот что: искусство привлекает нас только тем, что раскрывает самое тайное в нас самих.

– Это…

– Годар, да. Ваш герой, не так ли?

– Но как вы узнали?

– Знание. Гнозис. Этот фильм существует лишь потому, что вы его посмотрели, и лишь в том, что он открыл в вас самих. Если же хотите извлечь его из памяти целиком, придется глубоко зарыться в свое сознание. Но это не то, чего вы хотите. Гипно Боб вас вполне устроит. Я слышал, его услугами пользуется Дэвид Мэннинг из «Риджфилд Пресс».

– Но Дэвид Мэннинг – это вымышленный критик, созданный маркетологами «Сони Пикчерз», чтобы писать восторженные рецензии на их фильмы с плохими отзывами.

– Ой, правда? Я не знал.

– Но тогда откуда вы…

– Не знаю. Просто хочу сказать, что на вашем месте я бы очень тщательно выбирал тех, кого впускаю в свой мозг. Мне бы не хотелось закончить жизнь вымышленным автоматическим зомби-орудием в руках бездушной корпорации.

– Думаю, мне лучше продолжить сеансы с вами, – говорю я.

– Только если вы сами этого хотите.

– Думаю, что хочу.

– Вы сонный.

– Что? Прямо сейчас?

– Пора начинать. Это долгий процесс.

– Насколько долгий?

– Инго снимал свой фильм девяносто лет. Полагаете, его вспоминание займет меньше времени?

– Но у меня нет в запасе девяноста лет! Откуда вы знаете, сколько времени фильм занял у Инго? Я вам не говорил. Я вам и имя не говорил.

– Я запишу вам адрес Гипно Боба.

– Нет. Я готов.

– Вам хочется спать.

И правда. Одно простое предложение от мастера гипноза…

– Гипгноза, – поправляет он.

…гипгноза отправляет меня лениво кружиться по воронке вздремоченности.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.