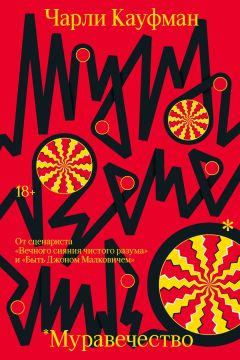

Текст книги "Муравечество"

Автор книги: Чарли Кауфман

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

Я открываю спрятанный ящик. Он набит пожелтевшими от времени записными книжками. Джекпот. Собственные слова Инго. Я прочту их с величайшим вниманием и состраданием, затем переложу его слова в свои, чтобы их лучше поняли, и поделюсь с миром (с другими). Оригиналы, конечно же, попадут в архив, чтобы исследователи поколениями могли внимательно их изучать, но уверен, что, как и любой сложный текст, бессвязная ахинея непонятого гениального режиссера-саванта нуждается в интерпретации, чтобы дилетанты могли его оценить. Я беру записную книжку сверху, открываю на случайной странице и читаю вслух:

Мы скрыты. Не только негры, но и сумасшедшие, немощные, нищие, нечистые, преступные. Нас загоняют в трущобы, в тюрьмы, в лечебницы, в ночлежки. Мы скрыты от глаз, на виду остается лишь комедия белизны. Моя цель – заставить общество взглянуть в зеркало, но зеркало отражает лишь то, что можно увидеть. Моя камера – это зеркало, но это не значит, что Незримые перестают существовать. Они лишь скрыты от объективов. Поэтому я оживлю и Незримых, все жизни, что приходят и уходят незамеченными. Я изображу их, буду помнить, но не буду записывать на пленку. И так моя камера станет самым истинным из зеркал, мой фильм как ничто другое отразит мир. Всё как со слепыми детьми у меня на работе. Скрытые в лечебнице, они не видят, а мы, видящие, не можем видеть их неспособность видеть. Неприглядное зрелище. Они напоминают о нашей слабости. Если эти несчастные ходят среди нас, мы не можем свободно продолжать человеческую комедию, а продолжать играть совершенно необходимо. Следовательно, мы должны притворяться, чтобы развлекать.

Я закрываю записную книжку и долго сижу в молчании. Расшифровать эту бессвязную ахинею будет непросто. Но и не стоило ожидать, что такая задача будет легкой. В конце концов, Инго – художник-аутсайдер. Скорее всего, он страдает от тех же проблем с коммуникацией, что и все самоучки. Но теперь передо мной работа всей моей жизни. Инго! Я безумно благодарен, дорогой мой дурачок Инго, за то, что вы даровали мне эту непосильную задачу, и знаю, что, где бы вы ни были сейчас, вы так же благодарны мне.

А что с тем великаном? Время, несомненно, покажет.

Я обыскиваю квартиру, но не могу найти незримых кукол. Инго верен своей идее до конца. Возможно, он их выдумал? На самом деле вся эта затея кажется маловероятной. Но нет. Я горжусь тем, что изучаю человеческую природу, язык тела и даже в каком-то смысле современное искусство хореографии рук (я имел большое удовольствие брать интервью у обаятельной ирландки и артистки в области танцев/хореографии рук Сюзанны Клири для монографии «Руки как драматические инструменты: от кукольного театра теней до Брессона и обратно»), и для меня очевидно, что Инго говорил правду. Я продолжаю поиск, ищу скрытые панели, люки, фальшстены и фальшпотолки. Как и всегда, я подхожу к делу тщательно. Единственное, что из находок заслуживает внимания, – это пожелтевшая, нарисованная от руки карта территории, на которой возведено это здание. На ней есть место, отмеченное крестом. Быть может, вот оно? Карта необозначенного массового захоронения? Ну, что бы там ни было, нужно разведать.

Я добываю у торговца скобяными изделиями кирку и лопату и начинаю копать. День выдался жаркий и влажный. Я действующий фехтовальщик и заядлый мечник, и потому уровень моей физической подготовки почти беспрецедентен для людей моего возраста, но даже для меня это изнурительная работа. Тот факт, что я не получил и даже не пытался получить у управдома разрешение на раскопки, только нагнетает стресс, а это вредно для сердца. Но я продолжаю. Перекидка земли лопатой длится, по ощущениям, минут сорок пять – хотя на самом деле, наверное, где-то сорок четыре, – затем лопата бьется обо что-то твердое. Это черепной свод головы – крошечной головы. Золотая жила. Для деликатной работы достаю археологические инструменты – те, что всегда ношу с собой: лопатку, зубную щетку с мягкой щетиной и профессиональные инструменты стоматолога (серповидный зонд, пародонтологический зонд, ретрактор для губ) – и приступаю. За пять часов я выкопал, по приблизительным подсчетам, около тысячи кукол всех рас и этнических групп, всех возрастов, некоторые в одежде домашней прислуги, некоторые в одежде шахтеров, некоторые – в форме рабочих конвейера, солдат, разносчиков газет, проституток, фермеров и еще кого-то похожего на смотрителя зоопарков, но не уверен, потому что его форму частично поела плесень. И конца им пока не видно. Они больше не Незримые. Вскоре мы выйдем из тьмы, все вместе. Выйдем из темного театра. На свет. Нас узрят. Я поведу их, но не потому, что я белый спаситель, нет, не поэтому, а потому, что все они – неодушевлены, а я единственный одушевлен. Я звоню своей девушке, чтобы поделиться новостями. Меня снова перекидывает на голосовую почту. Я бью кулаком в стену и возвращаюсь к фильму, строго соблюдая предписанные Инго расписание и правила (хотя пользуюсь его туалетом, который совершенно отвратительный, зато рядом). К сожалению, теперь мне самому приходится менять бобины с пленкой. Я подумывал нанять для этого местного школьника (вроде шабес-гоя), но боюсь, как бы он не разболтал журналистам. Следующие два месяца и двадцать дней кумулятивно влияют на мою психику. Все границы между фильмом и мной растворяются. За время просмотра я стал бесконечно сильнее и в то же время бесконечно слабее. Как муравей кампонотус порабощается грибком O. unilateralis, так и я призван одержимо подчиниться фильму Инго. Я слабоволен, но неколебим и сделаю всё, чтобы фильм заслуженно распространяли, ценили и славили. Теперь это работа всей моей жизни; это абсолютно ясно. И хотя, как и в случае с муравьем, скорее всего, все закончится взрывом головы – метафорическим (будем надеяться!), – мне все равно. Мне все равно. Я сложил бобины с пленками в своей квартире. Забрал все, что осталось от миниатюр и кукол. Все это почти целиком занимает комнату, где я раньше занимался своими швейными проектами. Оглядывая помещение, не могу не думать о славе, которая меня наверняка ждет, о лекциях, о Нобелевке за критику, о Пулитцере за проницательность. Эти новые ощущения бодрят. Не буду врать; в этом есть что-то сексуальное. Я мастурбирую. Снова пробую дозвониться до своей девушки. Бью кулаком в стену.

Глава 12

Я решаю позвонить редактору с пляжа. Выбираю место, где много лет назад на берег выбросило Сент-Огастинское Чудовище; мне это кажется символичным, ведь фильм Инго – такой же чужеродный левиафан из глубин его сознания. Позвонить отсюда кажется просто необходимым. Я читаю мемориальную табличку в основании скульптуры Генри Мура, изготовленной по заказу Криптозоологического общества Северной Флориды.

На этом месте 30 ноября 1896 года было выброшено на берег неопознанное существо, названное Сент-Огастинским Чудовищем и позже Глобстером. С тех пор это создание без лица и глаз подстегивает воображение биологов, ихтиологов и криптозоологов. Что это за бесформенное создание, вонючая разлагающаяся масса, тучная, как будто бы состоящая из жира мерзость, породившая множество безумных теорий и нелепых предположений о ее происхождении и предназначении? Быть может, это не более чем сгусток сродни жирбергам, которыми, как утверждает современная наука, скоро будут забиты канализационные системы в наших больших городах? Отчего у существа такого размера нет ни мозга, ни мышц, ни скелета, ни рта, ни ануса? Наш интерес к этой массе желатина говорит больше о нас самих, чем о любых мифических морских чудовищах. Оказывается, мы странные, оторванные от реальности создания, увлеченные напрасными поисками смысла. Следует отметить, что, кроме человека, никто, даже сама вселенная, не задается вопросом «Почему?». – Доктор Эдвард Катчон-Тарр.

Скульптуру, спроектированную Фернандо Ботеро (а не Генри Муром, как я указал выше) и отлитую мастерами детского литейного цеха Сент-Огастина, отличает наивная избыточность, а также явное неумение юных литейщиков-сирот. Несмотря на это, создать монумент длиною в 180 метров (в тридцать раз длиннее оригинала) – настоящий литейный подвиг. Дети-литейщики (а также литейщицы и тоны) заслуживают восхищения – если не за мастерство исполнения, то уж точно за дерзость и остроумие.

Древний глобстер напоминает мне о течении времени. Более ста лет назад на этом самом месте произошло историческое событие, а теперь, в мгновение ока по космическому времени, от него не осталось и следа, только 180-метровый памятник. Всех нас угнетает время. Опричнина причинности, размышляю я и записываю это выражение в блокнот на будущее. Нет никого и ничего настолько важного, что не было бы предано забвению в течение десятилетий. Хоть кто-нибудь сегодня помнит Бертрама Грэлтона, Дэвиса Шимма, Магнуса Пратта или Клавию Стамм – возможно, самых известных людей своего времени? Ответ – категорическое «нет». Тот факт, что двое из них еще живы, лишь укрепляет мой довод, а им остается прозябать в одиночестве в деревнях престарелых. Мы живем во времена постоянных бурных перемен. Дитя, рожденное в 2000 году, передумает 507 000 раз за жизнь – вдвое больше, чем сверстник, рожденный всего за шестьдесят лет до него. Почему так? «Мир – изменчивое место, – объясняет великий этноботаник Клавия Стамм. – Истина – это вечно цветущий куст. Стоит появиться одному цветку, как тут же расцветает другой, взаимоисключающий. Какой из них истинный? Если верить современной теории, истинный тот, что расцвел позже. Поэтому, хотя такая ситуация и создает бесконечно сложный мир, мы всегда должны идти в ногу со временем. Мы не можем почивать на лавровых деревьях, как поговаривает старинная поговорка. Мы должны вечно развиваться вместе с развитием правды. Пожалуйста, не забывайте меня».

Я немного размышляю о своем сценарии о криптидах – своем самом первом сценарии о криптидах, который я написал в седьмом классе на курсе «Криптиды в кино» в школе для мальчиков имени Святого Колмана Линдисфарнского (мой преподаватель, молодой Уильям Дир, как всем хорошо известно, снял ту очаровательную безделицу, известную всему миру под названием «Гарри и Хендерсоны»). Мой сценарий назывался «Транко» и рассказывал, конечно же, о так называемом Транко – глобстере, которого выбросило на берег в Южной Африке в 1924 году. На тот момент я представлял, что Транко вполне мог быть своего рода «крысиным королем» из сгустившихся душ героического экипажа с корабля Ее Величества «Биркенхед», затонувшего у берегов Кейптауна в 1852 году. Это была моя личная теория, но мне казалось, я смогу подкрепить ее научными доказательствами, и это вполне может стать новым увлекательным направлением в жанре морских ужасов – жанре, которым я был одержим еще с раннего детства, когда впервые посмотрел нанливского «Веселого Роджера» (1952) о хорошо задокументированном сражении 9 ноября 1822 года, только в версии Нанли тела убитых пиратов слиплись в единого глобстера, которого выбросило на берег Кубы, где он и преследовал коренных жителей. Интересно, где же сейчас тот мой сценарий.

Я стряхиваю задумчивость и набираю своего редактора Арвида Чима, имеющего честь быть единственным в мире редактором киножурнала, оправданным после обвинения в пятнадцати жестоких убийствах после пятнадцати отдельных судебных процессов. Он тихий парень.

– Ты куда, блин, пропал? – шепчет он.

– Я наткнулся на величайший киношедевр, возможно, всех времен. Включая будущее, в этом я уверен. И про будущее я сказал не ради красного словца. Тому есть причины.

– Снова-здорово.

– У моего безумия есть логика, так сказать. Причины станут ясны…

– Б., я уже слышал раньше эти самые слова…

– Но этот фильм другой. Он меня поглотил, Арвид. Он меня родил. Он на мне женился. Он меня убил. Он меня сожрал. Он меня высрал. Он снова на мне женился и снова высрал. И на этой удобренной почве расцвели восхитительные цветы.

– Класс. Как продвигается статья о проблеме гендера в «Очаровании»?

– Слушай, это все мусор. Вместо него я хочу написать что-то о шедевре.

– Я сейчас очень занят, Б. У нас сегодня к публикации готовится эссе Уилка «Подъем: Типпи Уокер и мир „Мира Генри Ориента“», и заголовок явно требует серьезной редакторской работы. Ты не можешь то и дело менять тему.

– Скажи, а нам правда нужен еще один текст о «Генри Ориенте»? Мне казалось, в своем эссе «Отбеливание: почему на роль Генри Ориента не взяли азиатского актера и почему его не называли Генри Азия?» я уже отправил этот фильм на свалку истории.

– Я помню то эссе. Ты ведь в курсе, что Генри Ориент не был азиатским персонажем?

– Я предлагаю тебе прикоснуться к величайшему шедевру кино, возможно, всех времен, включая будущее. Я кладу его к твоим ногам.

– Да, ты уже говорил.

– Нет, в прошлый раз я сказал «киношедевр».

– Мне надо бежать, Б.

– А я упоминал, что фильм никто не видел, кроме меня и уже почившего создателя, то есть это будет эксклюзив? Сенсация!

– Вот теперь упомянул. Я надеюсь, это не ты его убил? Ты ведь знаешь, что, учитывая мои отношения с законом, мне лучше держаться подальше от…

– По-моему, Арвид, мы сможем на этом заработать. Вспомни, насколько популярны работы Дарджера.

– Уилк уже поднимается.

– Этот мужик был гением, и не потому, что был мужиком – это, конечно, звучало бы как сексизм. Будь он женщиной, я бы сказал то же самое, только не называл бы его «мужиком». В придачу он был еще и афроамериканцем. Нынче «Оскары такие черные»[32]32

Отсылка к кампании «Оскары такие белые» (OscarsSoWhite). – Прим. ред.

[Закрыть], Дэвис. Задумайся. Мы могли бы купаться в славе…

– Почему ты назвал меня «Дэвис»?

– Это шедевр с хронометражем в три месяца. Он работал над ним девяносто лет. Ты вообще…

– Три месяца? Типа, надо три месяца, чтобы его посмотреть?

– Плюс-минус. Там есть перерывы на туалет. Но он пролетает – оглянуться не успеешь.

– О’кей, теперь мне любопытно. О чем фильм?

– Да господи. Обо всем. Это комедия о том, что юмор – это кошмар… это критика комедии, если хочешь. Он постулирует грядущий конец комедии, необходимость ее отмены, необходимость научиться сочувствию, никогда не смеяться над людьми. Никогда больше не смеяться. Это фильм о расизме, созданный афроамериканцем, – я об этом упоминал? – в котором нет ни одного афроамериканца. И ты подожди, когда узнаешь почему! Это фильм о времени, и о направлении времени, и в то же время о бумеранге времени. Он об искусственности, вымысле и недостатке правды в нашей культуре. Он о подлости, Арвид. Он о теории растущего блока вселенной. Он о будущем и о прошлом, об истории и о будущем кинематографа. Он о тебе, Дэвис. Он обо мне. И я имею в виду в самом буквальном смысле. Он обо мне и о тебе. Хотя больше обо мне.

– Слушай, Б., ну, привези тогда его сюда, и мы заценим. Если он действительно такой…

– Именно такой.

– Если он действительно такой…

– Именно такой!

– Дай мне, блядь, договорить! – шепчет он. – Если он действительно такой…

Арвид делает паузу, но я сдерживаюсь.

– …как ты рассказываешь, можешь о нем написать. Меж тем «Очарование» стоит в плане в октябрьский номер, так что его надо сдать. Отправь свои наработки Динсмору на почту. Я дам им задание. Это в любом случае их область. Они допишут текст.

– Тон допишет.

– Что, еще раз?

– Я передам статью тону. Это тонова область знаний. Тон допишет текст.

– Вообще не понимаю, что ты несешь. Я правда сейчас очень занят. Как я уже сказал, Уилк почти…

– Третье лицо во множественном числе неприемлемо грамматически и, что более важно, эстетически. «Тон» – превосходное решение проблемы с не-гендерным местоимением, с которой мы, люди с расширенным гендерным спектром, сталкиваемся сегодня.

– Динсмор требуют использовать «они/их». Динсмор сами выбирают гендерное обращение.

– Я поговорю об этом с тоном, когда вернусь. Я думаю, что смогу донести до тона свою точку зрения. Тон – разумный… человек неустановленного пола.

– Все равно отправь им свои заметки.

– Тону.

– Пока, Б.

Арвид кладет трубку.

Я отправляю заметки Динсмору с язвительной припиской – слишком тонкой, чтобы тон понял (тон – болван, вне зависимости от статуса тона). Несомненно, тонову эссе воздадут все почести вне зависимости от того, что тон напишет. В конце концов, тон – зарегистрированный член небинарного сообщества. Все, что пишет тон, уже заранее одобряют и восхваляют. В конце концов, тон – кладезь выстраданной мудрости. В своем эссе я собирался восстать против подобного типа мышления. Кем же я себя возомнил, привилегированный, белый, et chetera, et chetera, чтобы оценивать работу, которую имеют право оценивать лишь представители гендерквир-сообщества. И, честно говоря, я рад, что могу умыть руки. Хотя, выпустив фильм афроамериканца Инго, я столкнусь с таким же негодованием. Но, так как я спасу Инго от забвения, у меня будет иммунитет от праведного гнева.

Собирая вещи, я вспоминаю мудрые слова блестящего кинокритика «Нью-Йоркера» Ричарда Броди: «Полюбить фильм недостаточно – важно полюбить его по правильной причине». Этим он сказал всё. Я поэтому и пошел в критики: чтобы зрители могли понять, из-за чего фильм хороший. И, конечно же, мы с Броди разделяем любовь ко всем фильмам Андерсона и оба точно знаем, почему они так хороши. Сколько вечеров мы провели в местном гастропабе, всё обсуждая, обсуждая, обсуждая Андерсона – или, как мы игриво его называем, Уандерсона (от слова «чудо»), чтобы не путать с бездарностью Пандерсоном (от слова «угождать»).

Ах, юная любовь. «Королевство полной луны» идеально передает ощущение юной любви – возможно, единственный фильм в истории, которому это удалось. Конечно, там есть и вся восхитительная эксцентричность Уандерсона: разве маленькие мальчики курят трубки? Ха-ха. Но какой маленький мальчик хоть раз не представлял себя с трубкой в зубах? Никакой, вот какой! Одной этой деталью Уандерсон отправляет всех режиссеров-ровесников на свалку истории. Он понимает, что у фильма всегда есть возможность (обязанность!) выражать внутреннее через внешнее. И он выполняет эту задачу с точностью циркового стрелка Адольфа Топпервейна, выстрелом выбивающего сигарету из губ своей возлюбленной Плинки. В этой аналогии Плинки – это мы, зрители. Дело всё в том, что в фильмах Уандерсона нет ошибок. Я сам был таким курящим мальчиком (как, о, как же он узнал?). И вы тоже. Возможно, в своем нынешнем черством, циничном состоянии вы не признаетесь, но тем не менее это правда. Если только вы не женщина, и в этом случае вы одевались в костюм птицы. Не отрицайте. Уандерсон – летописец наших нежных сердец и заслуживает преклонения – и вашего, и моего. Помню, как на приеме в честь премьеры «Бесподобного мистера Фокса» (фантастический фильм!) встретил его девушку, и был покорен ею, и еще тогда убедился – и до сих пор убежден, – что Уандерсон знает о чистой любви больше, чем мы с вами сможем когда-либо узнать. Хотя, возможно, я к этому знанию ближе, чем вы, поскольку у его девушки ливанские корни, а это похоже на африканские корни моей девушки, не столько географически, сколько в смысле этнической разницы между ними обеими и нами обоими. В этом смысле я ближе.

Глава 13

Загружая вещи в огромный грузовик, я взволнованно воображаю презентацию в офисе издателя. Вот где я буду – точнехонько в самом сердце знаменитого нью-йоркского Района кинокритиков (7-я улица между 25-й и серединой квартала, лицом от центра, на восточной стороне). Нередко там можно встретить Дэвина Плама или Амоделла Кингсли, в глубокой задумчивости бродящих по улице с ручкой в руке. Скоро я тоже буду так же бродить, не подозревая, что на меня таращится какой-нибудь неизвестный амбициозный выскочка. Плам, Кингсли, Розенберг. Уважительно киваем друг другу, встречаясь на оживленной улице.

Поездка в Нью-Йорк отличается от поездки сюда. Я тащусь по дороге на огромном грузовике, груженном шедевром Инго, сохранившимся реквизитом, декорациями и найденными Незримыми, и в мыслях у меня только фильм. Я теперь в самом прямом смысле другой человек и продолжаю развиваться, пока фильм танцует в голове. Кассирша в «Слэмми» меня больше не беспокоит. Пусть себе думает, что я еврей, старый и прочие ужасы. Теперь у меня есть цель. Иммунитет. Фильм Инго – моя прививка. Моя манна небесная. Я наслаждаюсь им, мой ум – как пинбольный автомат: постой, а как насчет этой сцены? А этого момента? Кем был этот персонаж? Требуется второй просмотр. Третий. А еще задом наперед и вверх ногами. Это займет год, а то и больше (время не имеет значения, оно уже не существует в том виде, в каком его представлял себе прошлый Б.). Я буду знать об этом фильме всё. Я стану его заступником, его адептом, его главным жрецом. Все, кто захочет ему покориться – а их будет легион, – поддадутся моей интерпретации. Будут и претенденты на мой трон, но я лишь приветствую их попытки меня свергнуть. Налетайте, парни. Меня не победить. Я единственный, кто знал Инго. Я стал его лучшим другом, когда вас еще даже на горизонте не было. Я отвозил его в больницу. Я был его контактом на экстренный случай. Я присутствовал на его похоронах. Я в одиночку сочинил его эпитафию. Я написал книгу. Именно так. Буквально написал книгу об Инго. Налетайте.

Подъезжая к «Слэмми», вспоминаю насекомых, размазанных по лобовому стеклу. Как-то странно и даже тревожно, что сейчас никаких насекомых нет. Неужели мир так сильно изменился за те несколько месяцев, что я был во Флориде? То, что мир в самом разгаре экологического кризиса, массового вымирания – не секрет для здравомыслящего человека, но тут меня охватывает озарение: ведь мы сейчас еще и в самом разгаре культурного вымирания. Роль пестицидов играют эгоизм, амбиции и жадность. Каждый хочет добиться чего-то за счет окружающих, и это разрушает экосистему идей. Как бы ни хотелось беспрепятственно смотреть сквозь лобовое стекло, если пропадут насекомые, рухнет вся экосистема. И точно так же дела обстоят в мире идей, где я обитаю. Не уверен, что понимаю ход этой мысли, но она кажется глубокой. Возможно, дело вот в чем: возможно, на меня повлияло ревностное затворничество Инго, его равнодушие к мишуре славы. Я задумываюсь о своей двойственной природе. Конечно же, искусство для меня всегда имело первостепенное значение, но, возможно, подсознательно я жажду славы. Понятно, что это не главный фактор, но, подозреваю, жажда славы все же затаилась где-то в подсознании. Фильм обнажил эту жажду и вред, который она может нанести. Действительно ли я хочу донести фильм до зрителей вопреки воле автора? Не служу ли я в данном случае ложному богу (богине, бог-тону)? Лобовое стекло чистое, потому что насекомых убили ради нашего удобства, ради прибыли. Нет. Я покажу этот фильм миру лишь тогда, когда разберусь в собственных мотивах. Пока не буду с полной уверенностью знать, что мною не движет жажда самовосхваления, следует защищать мир от моей корысти.

Подумаем вот о чем:

Давайте признаем: животные шумят. Они требуют внимания. Они шумят громче, чем овощи, которые, в свою очередь, шумят громче, чем минералы. Значит, животные, особенно люди, от природы склонны к драматизации. Они ничем не важнее овощей, но верят, что важнее. Это знают все, кто читал Линнея. Об этом говорит уже сама классификация. Нет никакой иерархии. Все элементы равны, совершенно равны. Самая простая аналогия: попытайтесь определить, какая часть мяча наиболее важна. Ответа быть не может, потому что вопрос лишен смысла. Можно подумать, это несправедливо, что люди получают больше всего внимания, что крикуны вознаграждаются, что первым делом всегда смазывают скрипучее колесо, но затем спросите себя: несправедливо по отношению к кому? Люди – та самая часть мяча, которая получает внимание: люди – та часть мяча, которая бьется о землю, но деформируется при этом весь мяч целиком. – Дебекка Демаркус, «Найти Х»

Вот так просто, сразу камень с души. Благослови господь Дебекку. Я спокоен. Я счастлив. Я звоню своей девушке, хочу поделиться мыслями. Она не берет трубку. Я стучу кулаком по сигналу грузовика.

Днем «Слэмми» – совсем другое дело: яркий приветливый маяк у дороги. Над флуоресцентной вывеской приветливо появляется талисман – улыбчивый и гордый двуногий молоток в красном плаще супергероя и синем комбинезоне с большим логотипом «Слэмми» на груди, с гамбургером и кулинарной лопаткой в руках, с таким видом, словно убегает от невидимого преследователя. Мне бы стоит остановиться, может, заказать их знаменитую «Оригинальную прогулочную колу» размера бигги, побаловать себя, подкрепиться, как бы коснуться шляпы на прощание перед тем, как покинуть штат.

(Может, она сегодня работает.)

(Хотя мне все равно.)

(Но, может, все-таки.)

В конце концов, к северу от Док-Джанкшена «Слэмми» днем с огнем не сыщешь. Может, с новообретенными богатством и славой я смогу открыть «Слэмми» в нью-йоркской агломерации. Хотя я не буду стремиться к вышеупомянутым славе и богатству до тех пор, пока не буду знать наверняка, что ни в коем случае их не жажду. Только тогда и начну к ним стремиться.

И если все получится, я смогу ее впечатлить. Возможно, я бы взял ее с собой на север и повысил бы до регионального менеджера. Познакомлю ее со своей афроамериканской девушкой, и мы втроем могли бы встречаться по выходным.

Я загоняю прокатный грузовик на стоянку и паркую в дальнем углу в сорняках: он не вписывается в разметку, а я не грубиян. Я хороший человек. Хороший.

Может быть, она смотрит из окна и видит, что я хороший.

Идти по парковке к ресторану долго и неприятно. Подошвы липнут к расплавленному асфальту. На улице жара под сорок, и, пока я иду, пот течет в три ручья. Не лучший способ произвести второе впечатление.

Она на месте, за кассой, в той же униформе, с тем же выражением лица. Но я теперь другой, и, думаю, это заметно. Иду к ней пружинистым шагом и с игривым блеском в глазах.

– Привет! – говорю я.

– Добро пожаловать в «Слэмми». Я могу вам помочь?

– Рад снова вас видеть! – говорю я.

В заведении все еще пусто – или опять пусто (возможно, с тех пор как я заезжал в последний раз, у них было много, много клиентов). Из-за двери выглядывает тот же самый парень, осматривает меня с той же подозрительностью и точно так же исчезает.

– Я могу вам помочь? – спрашивает она.

– Вы меня не помните? Я был тут три месяца назад, просил бумажных полотенец и воды.

– Могу я принять ваш заказ?

– Тот парень, который пытался оттереть жуков с лобового стекла?

– Я могу вам помочь?

– Да, – говорю я и оглядываю меню в поисках новинок, спецпредложений и супов дня. Сегодня никаких спецпредложений.

– Можно мне «Оригинальную прогулочную колу»…

– Какой ра…

– Бигги. И… что насчет двойного «Эль Мексикано тако-бургера „Слэмми“»?

Она стучит по клавишам кассового аппарата.

– Что-то еще?

– Прошу прощения. Я спросил ваше мнение о тако-бургере. Я еще не заказал…

– Так что, не надо «Эль Мекс»?

– Не знаю, я просто хотел… Слушайте, а вы любите кино?

– С вами я в кино не пойду, мистер.

– Нет, я просто… Там на парковке мой грузовик – в смысле я его арендовал, – и у него в кузове фильм, снятый афроамериканским джентльменом из Сент-Огастина. Возможно, вы его знали. Анимационный фильм.

Пустой взгляд.

– Это типа как мультфильм, – говорю я.

– Я знаю, что значит «анимационный».

– Конечно. Я вовсе не имел… в любом случае автор умер, и я везу фильм в Нью-Йорк, чтобы изучить. Все его куклы, реквизит и декорации тоже в грузовике. Там все упаковано, но, если хотите, могу показать вам пару вещиц. Невероятное мастерство. Он был афроамериканцем. Как и моя девушка. Как и вы.

– Этот фильм – он про огонь?

Ей интересно!

– Вообще-то да. Забавно, что вы спросили. Там в финале большой пожар. Вам нравятся фильмы про огонь?

– Не совсем.

– А. Но почему вы спросили?

Я вдруг немного раздражаюсь.

– Просто подумала, что, раз оттуда идет дым, может, вы перевозите огнь для кино или типа того.

– Простите, оттуда что?..

Я оборачиваюсь и вижу, как из кузова валит дым.

– Господи!

Бегу к двери.

– Я подумала, это как у Кокто, – говорит она. – Его однажды спросили, что он в первую очередь забрал бы из горящего дома…

– Я знаю эту цитату!

– Он ответил, что забрал бы огонь. Поэтому я и подумала, что вы тоже забрали огонь. Как Кокто.

Я ее люблю, но сейчас не до того.

Я пытаюсь бежать по парковке, с каждым шагом не без труда отдирая подошвы ботинок от асфальта, хватаюсь за ручку кузова, но она страшно горячая, и я отдергиваю руку. Мне удается открыть кузов, но движение воздуха создает обратную тягу (так же, кстати, называется унылый фильм режиссера Ронсона Ховарда, умудрившегося показать борьбу с огнем одновременно утомительной и – сложно поверить, но – без огонька) и меня бросает на лобовое стекло моего же автомобиля, прицепленного сзади к грузовику. Грохнувшись головой о стекло, я снова вспоминаю о расплющенных жуках. Оборачиваюсь и вижу пятно крови в том самом северо-западном квадранте, куда шлепнулся таинственный жук-дрон. Теперь я тоже оставил на стекле свой след. Но сейчас вообще не время для философских размышлений.

Я иду навстречу клубящемуся едкому дыму, чтобы спасти хоть что-то. Дым лезет в глаза, в рот, в легкие. Я ничего не вижу. И не соображаю. Пока на мне догорает одежда, я вспоминаю «Ад Данте» (1911) Бертолини, Падована и де Лигуоро, особенно из-за голых извивающихся фигур, очень похожих на меня в данный момент, но еще и из-за адского пламени. Для своего времени это выдающийся фильм, а также первый полнометражный фильм в Италии. Мне опалило бороду. Не вижу ничего, кроме дыма. Еще я вспоминаю о прорицателях в «Аду Данте», которым развернули лица в обратную сторону в наказание за то, что они пытались предсказывать будущее в мире живых. Поистине то, что я испытываю, иначе как адом не назовешь. Я боюсь, что умираю, и, пока теряю сознание от палящего жара и кислородного голодания, происходит нечто странное. Что-то проносится перед глазами, но нет, это не моя жизнь. Это фильм Инго. Я снова смотрю его и идеально помню каждую деталь, каждый ракурс, каждый лицевой тик, каждую реплику, каждую мелодию, каждый затянутый танцевальный номер. Мне словно бы сообщают, что его фильм – это моя истинная жизнь и теперь эта жизнь кончена. И тем не менее чудесным образом я продвигаюсь вперед, во мне просыпается храбрость, о которой я и не подозревал (я иногда подозревал в себе храбрость говорить правду в лицо властям предержащим или ездить на отдельных аттракционах). Ибо теперь фильм Инго – мое дитя, а я – его мать, и, чтобы спасти его, я должен совершить невозможное. Должен сверхчеловеческим усилием поднять метафорический грузовик, под которым зажато мое метафорическое дитя, хотя в данном случае грузовик горит, а дитя внутри, так что аналогия не лучшая. «Мое дитя, мое дитя, мое дитя» – вот что звенит в голове, когда я бросаюсь прямо в этот ад в поднебесье. Затем – ничего. Неописуемая пустота, которую, возможно, лучше всего опишет лишь слово «ничего». Подобно тому как идея нуля когда-то произвела революцию в математике, так и идею «ничего» люди будущего поймут лишь в будущем. Я испытываю ничего, и, возможно, на поверхности это звучит оксюмороном: переживание отсутствия переживания. Но я действительно его испытываю и возьму на себя смелость попытаться его описать. Представьте себе огромную пустую комнату. Теперь вычтите комнату. Теперь вычтите себя, воображающего комнату. Теперь вычтите себя, вычитающего комнату. Теперь вычтите то, как вычитаете себя, вычитающего комнату. Повторяйте этот алгоритм снова, и снова, и снова. Теперь уберите концепцию времени, которое позволяет вам делать что-либо «снова, и снова, и снова». Это и есть – ничего.