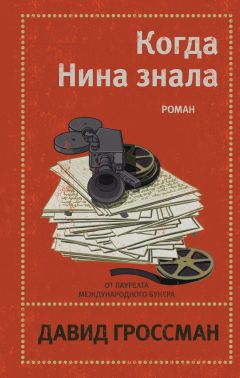

Текст книги "Когда Нина знала"

Автор книги: Давид Гроссман

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

И не знаю, откуда это взялось именно сейчас, но под его ревущий, израненный вой меня вдруг охватило то ощущение, которое было в теле тогда, когда я работала с хлопушкой, и Рафаэль кричал: «Мотор!», и съемка оживала и заколдовывала Рафаэля, и его воля превращалась в волю всех, кто был на съемочной площадке. И что это было за чувство, не похожее ни на что другое, – быть целиком в его власти, во власти Рафаэля, моего папы… который сейчас вздохнул длинно и со стоном. И снова он толстый лысеющий мужик с толстыми, опущенными вниз губами, который ездит на старой «Контессе» и бормочет про себя: «Я бы мог, я бы мог».

Я глубоко вздохнула и вошла в дом. «Вернулась», – сказал Меир. Он всегда выглядит слегка удивленным. А также благодарным за то, что это вообще происходит. И потом мы постояли. Он прикоснулся кончиком пальца к чему-то у меня под воротником, в общем-то, к ключице. Я закрыла глаза и подождала, пока закончится наше «заземление».

Рафаэль ехал в Акко, и внутри все дрожало от страха за Нину. А назавтра он в семь утра проснулся от ее звонка и обнаружил, что заснул возле компьютера после бессонной ночи, бо`льшую часть которой провел за просмотром сайтов, связанных с ее болезнью. Он был уверен, что Нина давно в самолете. Спросил, произошла ли задержка рейса. «Задержка на два-три дня. Я еще у Веры…» – «Я думал, ты сняла себе квартиру в Хайфе». – «Слушай…» – разрушая его стереотипы сна, хотя прекрасно знала, что Рафаэль пробуждается с трудом и ему, чтобы очухаться, требуется время.

«Слушай, Рафи, у меня была паршивая ночь, мысли такие, что не спрашивай». – «Представляю». – «Может, потому что тебе рассказала. Вдруг послушала саму себя и до меня дошло, я поняла, что все, пришла моя пора. У меня к тебе просьба». Деньги. Он прокрутил в голове свои скудные программы накоплений и задумался, какую из них можно нарушить без слишком высокого штрафа.

«Вчера после того, что ты уехал и я рассказала Вере, я подумала, что, может, все же это сделаем». – «Что именно?» – «Снимем Веру, как она рассказывает свою историю. – Рафи промолчал. – Она уже не молода, – продолжала Нина, – и я подумала, что хоть раз мы должны аккуратно и с начала до конца послушать, что там на самом деле было». – «Где?» – «На острове. В Голи-Отоке. Но и все, что было до этого. Например, с тех пор, как они с Милошем встретились. У них была такая особенная история любви, и что мы о ней знаем? Две-три сценки, всегда одни и те же, почти ничего». Рафаэль проглотил слюну. Подумал, что Нина даже угадать не может, до чего это уникальная история любви…

«Честно?» – спросил он.

«Абсолютно честно».

«Не уверен, что сегодня ей это подойдет, эта идея была хороша в свое время, когда она была моложе. – Он продолжал что-то лопотать и сам не знал, кого защищает от правды – Веру или Нину. – Она уже не та, что была, ты и сама это видела». – «Я и сама уже не та, что была, – сухо ответила Нина. – Но мое право, я и ей это сказала, мое право один раз выслушать всю историю, с начала и до конца, разве не так?»

«Да, конечно, любой человек… только вот… На самом деле, чего ты хочешь, чтобы мы сделали?»

«Посадим ее перед камерой, часа на два, на три, может, чуть подольше… и ты задашь ей вопросы. Вот и все. Я тоже то-се спрошу». – «Но я-то зачем тебе нужен? Не будет логичнее, если ты сядешь напротив нее и поговоришь с ней как дочь с матерью?» Нина была слишком сдержанным человеком, чтобы расхохотаться или разрыдаться. «Давай мы оба с ней поговорим. Ты и я. Ты ведь тоже был малость ее ребенком». – «Не малость!» – прорычал Рафаэль. «Верно, – тут же сказала она. – Прости, Рафи, совсем не малость. Малость досталась мне. – Она сделала паузу, дала прошлому нахлынуть и затопить их обоих, потом отступить и впитаться обратно, туда, где не так больно. – Да ты еще и поснимаешь». Рафаэль снова засомневался. Попытался переварить смысл этого предложения. «Придется взять напрокат оборудование, – пробормотал он. – Ты, конечно же, захочешь, чтобы оно было хорошего качества». И быстро составил в голове список: камера, чтобы лучше, чем его десятилетняя «Сони», гироскопический штатив, кабель, бленда, наушники…

«Нет-нет! – прервала его Нина. – Не строй тут из себя важную голливудскую шишку, камера самая простенькая, домашняя, непрофессиональная. Та, которой ты фотографировал нас на вечеринке, сойдет в самый раз». – «Прекрасно, – вздохнул Рафи с облегчением. – Как по мне, так здорово».

Он спросил, как Вера прореагировала на ее рассказ про болезнь. «Как всегда, – сказала Нина, – с полным недоверием. Конечно, мол, это ошибка в диагнозе или в лаборатории перепутали анализы, а может, вообще все у меня от головы, что, к великому сожалению, абсолютно точно. Слышал, что я сказала? Можешь смеяться, мне полегчает, если ты продолжишь смеяться над моими приколами. – Он тихо фыркнул, что можно истолковать как угодно. – И конечно, тут же пошла сыпать своими великими медицинскими познаниями, – со злостью продолжала Нина, – цена которым ноль, полный ноль! Потому что Вере только так угодно, и она будет выворачивать фактам руки, пока они не попросят прощения. И, разумеется, по мне ничего такого не скажешь, и выгляжу я потрясающе, даже блестяще, и главное – это здоровый распорядок дня – и правильная диета – и стакан сока пророщенной пшеницы по утрам, и у нее в Афуле есть потрясающая китаянка-врачиха, и она устроит мне три-четыре сеанса акупунктуры. И все, «конец Абрамчику», – процитировала Нина еще одно из Вериных крылатых выражений, объяснять истоки которых у меня сейчас нет времени, потому что над моей головой начинают сгущаться тучи.

«А я, – продолжала Нина, – еще посмела ей сказать, что с точки зрения болезней самое главное – это, видимо, хорошая наследственность. И она обиделась, да и еще бы, у нее-то в ее девяносто лет голова – дай бог каждому. Нет, она не от нее, эта подлянка, – вслух размышляла Нина. – Может, от отца, от Милоша, только он у меня умер, когда ему было тридцать шесть, и поди знай, в какую бы сторону продвинулся или деградировал. И потом я полночи слышала, как она стучит по клавишам, так-так-так-так, и даю расписку, Рафи, что она уже прочла все сайты, которые про…»

«Значит, осталась ночевать у нее», – не смог он себя остановить.

«Да, не могла я оставить ее одну после всего этого».

«А меня смогла?» – подумал он.

«Скажи мне… И что… что же Вера сказала про эту твою идею?» – «Что мы ее будем снимать? Не стану врать, что она в восторге. Она ведь все-таки тоже малость в травме от того, что я ей рассказала, – материнское сердце… – не смогла Нина сдержаться. – И на это еще усталость после фестиваля и всего этого тарарама, который вы ей закатили… но ты ведь ее знаешь, она не может отказать ни мне, ни моей просьбе, это же, согласись, просьба приговоренного к смерти». Нина замолчала, давая Рафаэлю достаточно времени для возражений. Он промолчал. Представляю себе, что у нее сердце упало, сжалось от одиночества и страха. «И главное, она не может сказать «нет» шансу поучаствовать в еще одном маленьком шоу при свете прожекторов, даже если этот фильм, может, посмотрим только ты да я».

«И Гили», – сказал Рафаэль.

«Дай бы бог. Но я со своей стороны уже ее освободила, от всего вообще».

Рафаэль молчал. Рана жизни слегка кровоточила. По каплям, не больше.

«Рафи, есть кое-что еще».

«Да?»

«Я все делаю не только ради Веры».

«Да?»

«Говорю это тебе прямым текстом, слышишь?»

«Это еще и для тебя самой, ясно. Ты даже не представляешь, как я рад, что ты согласилась на то… чтобы хоть раз представить ее по-серьезному».

«И себя тоже, понимаешь, да? Я хочу, чтобы ты снял и меня. Есть вещи, о которых я хочу ее спросить».

Он напрягся. Представляю себе, как он осторожно пятится назад. Снова спрашивает, зачем на самом деле ей нужен он, если она хочет взять интервью у собственной матери.

«Ты точно знаешь зачем. С тобой это будет проще».

«Тебе или ей?»

«Нам обеим».

Молчание.

«Но это не вся идея», – говорит Нина.

«Нет?»

«Послушай».

«Она абсолютно меня поразила», – сказал он мне в этом месте по телефону. Я сижу с первой чашкой кофе на подоконнике у себя дома. Я смотрю на Меира, который копает в тени горы, что напротив, а у меня в руке карандаш, и я почти машинально начинаю записывать в тетрадь каждое папино слово, будто мы возвратились к тем разработкам сценарного плана, когда я была его скрипт-супервайзершей, но карандаш вдруг дрожит в моей руке.

«Я подумала, – сказала Нина, – что, может, поедем все вместе».

«Куда?» – рассеянно спросил Рафаэль.

«В Голи-Оток», – тут же говорю я ему.

«Откуда ты знаешь, Гили?» – поразился Рафаэль.

«Почувствовала, пап», – бормочу я, а про себя думаю: да со вчера, с тех пор, как ты рассказал мне, что она больна. Это как снежная лавина, которая медленно валится на меня, хоронит меня под собой.

«Скажи, а Гили, думаешь, согласится поехать?» – спросила Нина.

«Не думаю, что Гили поедет».

«Это ненадолго, – сказала Нина, будто все дело в продолжительности поездки. – Два-три дня, не больше».

«Так как тебе кажется, Нина, может, сама ей и предложишь?» – спросил Рафаэль.

Гили – та, о которой речь, – рассеянно рисует атомный гриб над Хиросимой.

«Я? – разразилась Нина горьким смехом. – Да она не согласится услышать даже мой голос. Видел, как она избегала меня весь праздник? Она от отвращения не способна больше минуты смотреть мне в глаза. Но, может, ты ей предложишь? Тебе она не откажет. Попробуй, что уж может случиться? Она тебя не съест».

«Знаешь что? Я ей предложу. Максимум скажет «нет». На этой точке наступило долгое молчание. Я знаю Голи-Оток так, будто там родилась. Я могу проводить там экскурсии. В пятом классе в работе о корнях я сделала картонный макет этого острова. Что-нибудь еще? Мой адрес?

I rest my case[17]17

I rest my case (англ.) – «Мне больше нечего добавить».

[Закрыть].

Рафаэль молчит. Я рисую вершину скалы, что над пропастью и морем. Там, на самой высокой точке острова, моя Вера простояла пятьдесят семь дней под палящим солнцем и не прыгнула. Если я когда-нибудь окажусь на этом острове, я точно знаю, что сделаю. Я поднимусь до вершины горы и простою час или два, и буду орать волнам, и скалам, и пропасти, потому что они там еще с тех пор и они часть этой истории.

«Гили выглядит хорошо», – сказала ему Нина. «Верно». – Мой папа рад был это подтвердить и донести до моих ушей тоже. «Она в последние годы похорошела», – сказала Нина. И он ответил: «Ей сейчас хорошо, а по ней все сразу видно». – «А скажи мне…» – «Да?» – «У нее кто-то есть?» – «Да-да, уже довольно долго». – «Сколько?» – «Довольно долго, почти шесть лет». – «Шесть лет, и мне ничего не рассказывал». – «Нет». Долгое молчание. Рафаэль прочистил горло: «Он, кстати, не… не из ее ровесников». – «То есть?» – «Малость постарше». – «Ага». – «На одиннадцать-двенадцать лет, человек особенный, жутко деликатный и со сложной историей». – «А я и не думала, что Гили найдет себе кого-то с простой историей», – сказала Нина. Тут, кстати, было грубое нарушение основной договоренности. Обычно перед их еженедельным разговором Рафаэль спрашивает у меня разрешения рассказать ей то или это из моей жизни, какую-нибудь песчинку. И я непременно ему отказываю. Рафаэль говорит, что всегда, в каждом их разговоре, каждую неделю она спрашивает обо мне, будто чтобы насладиться болью от моего отказа.

«Я с Гили поговорю, конечно», – сказал Рафаэль. И Нина ответила: «Только не говори ей, что это моя идея». – «Естественно». – «Предложи ей поехать с нами. Она даже не обязана в дороге со мной говорить. Я готова продолжать быть для нее прозрачным воздухом. Но гораздо лучше будет, и для Веры тоже, если, когда мы будем снимать, Гили будет с нами, и может – как считаешь? – она немножко запишет, что происходит? – Он улыбнулся, щеки его раскраснелись (откуда мне знать? Да просто я его знаю). – Она снова станет твоей скрипт-супервайзершей, – сказала Нина и точно знала, я уверена, на какую из его кнопок нажимает. – Предложи ей сопровождать нас в поездке и описывать «все, что камера схватывает, а главное – чего она не схватывает», разве не это основная цель?» Рафаэль рассмеялся. Мой отец простофиля, его так легко купить! Потом она задала ему еще пару вопросов обо мне, о моей работе, о моих планах на будущее. Тут Рафаэль не стал особо мне докладывать, а я и не давила. Это было, как я уже сказала, грубое нарушение основной договоренности, но с другой стороны, должна отметить, в эти минуты они делали вместе нечто, чего уже многие годы не случалось: своим дурацким и ограниченным способом они были моими родителями.

«Так что ты на это скажешь, Гили?» – осторожно спросил Рафаэль.

«Я поеду».

«Ясно, – вздохнул он. – Прекрасно тебя понимаю. То же я сказал и Нине. У меня не было даже тени…»

«Я поеду».

«Я только говорю, предлагаю, ладно? Что все же… Что ты сказала?»

«Что я поеду».

«В Голи-Оток?»

«Да».

«И будешь с нами, когда станем снимать?»

«Да».

Молчание.

«Но послушай, папа, у меня тоже есть свое условие».

«Все, что пожелаешь, Гилюш. Любое…»

«Этот фильм – мой».

«Что… Что значит твой? В каком смысле?»

«В том, что ты и я все делаем вместе, но при монтаже последнее слово за мной». Меня саму потрясло то, что я выговорила. Так вот ему это выпалить!

Как будто мы многие годы готовились к этой минуте.

«Послушай, это будет… не знаю… непросто».

«Конечно. Сможешь это выдержать?»

«Не знаю. Попробуем».

«Нет. Мне нужно твое обещание. Без него я не еду».

«И не даешь мне времени подумать?»

«Нет».

Молчание. Долгое.

Я не сломаюсь. Я не сломаюсь.

«Согласен».

«И все?»

«А ты дала мне выбор?»

Снова молчание. Очень долгое. Его тяжелое дыхание. Очень надеюсь, что не слишком сильно его задела.

«Пусть будет так», – говорит он.

«Тогда я еду».

«И я могу сказать это Нине?»

«Да. Но при одном условии».

Он снова громко выдыхает, что обычно происходит после того, как он так надул щеки, что они чуть не лопнули. Посейдон, раздувающий паруса кораблей. Мое сердце стучит. Поездка состоится. Вскоре мы выйдем в путь.

«Ладно. Валяй, – говорит он, и в его голосе легкость, незнакомая и слегка подозрительная. – Очень хорошо. Прекрасно, спасибо».

«Ты меня не благодари. Я делаю это для себя».

«И все же».

«Ты только скажи, где мне ждать и когда. Может, хочешь, чтобы я заказала билеты? И что насчет гостиницы? Машины?»

«Минутку, мне надо… Вау, это… А как у тебя с работой, проблем не будет?»

«На горизонте один проект, но только через несколько недель».

Он подавляет горький позыв спросить, что за проект, кто режиссер. Особенно больно, что этот кто-то явно из его поколения. Я дважды отказывалась от очень недурных предложений именно по этой причине.

«Ну хорошо, я позвоню Нине и доложу тебе про детали… – Хохоток. Может, он, наоборот, испытывает облегчение от мысли, что фильм будет мой, а не его. – С ума сойти, Гилюш, то, что ты сейчас выдала, это…» – Он издает этакий дурацкий вопль и отключается.

Я рисую крупную длинную фигуру с кучей черных кудрей, которая обхватила голову руками, ее испуганные глаза занимают пол-лица. Я смотрю на тень от горы, что напротив окна. Там работает мужчина, высокий и худой. Моя печальная радость жизни. Рваные джинсы, черная футболка, бритая голова, блестящая от пота. Даже повернувшись ко мне спиной, он чувствует, что я на него гляжу. Он перестает копать, оборачивается на меня, опирается на мотыгу, может, уже чувствует, что я решила по нашему с ним поводу. Может быть, вчера, когда мы делали «заземление», он все ухватил. Он вытирает пот со лба и застенчиво машет мне рукой. Я с облегчением вздыхаю: он не знает. И машу ему в ответ. Когда вернусь с Голи-Отока, скажу ему, что он свободен.

То есть свободен от меня. Свободен меня оставить.

«Нет у меня права мешать тебе стать отцом», – скажу я ему.

Вот, это записано.

Между Рафаэлем и Верой происходит осмос. Каждая частица информации, которая поступает к одному, тотчас передается ко второму. Не дольше чем через семь минут после разговора с ним, зазвонил телефон. «Гили! – прогромыхала моя бабушка. – Рафи только что все рассказал! И мне тут же захотелось сказать, до чего я тебе за это благодарна!» – «Не за что меня благодарить, бабушка, я это делаю и для самой себя тоже». – «И все-таки это очень важно и для твоего папы, и для меня, а больше всего для Нины». – «Ладно, коли так, постараемся это выдержать. Как дела, бабулик?» – «Слушай, этот вчерашний праздник, который вы мне закатили, с ума сошли, ей-богу! А потом Нина рассказывает, что, как ей кажется, с ней такое, ты ведь слышала, и я немного поискала в компьютере, и уже места себе не нахожу. А ночью, как подумала, что мы поедем туда, на Голи, да я еще не знала, что и ты едешь… и вот лежу в кровати, и думаю, и вижу, как все это прокручивается, как в кино, и кое-что из этого я вам уже рассказывала, а кое-чего вы не знаете… и у меня до самого утра был такой мандраж… Я знаю, Гилюш, что ты всегда чувствуешь всю мою боль, всю печаль…»

Что-то в ее тоне, в каком-то слегка затуманенном его зигзаге напомнило мне вдруг то, что она мне сказала у себя в кухне, когда я была еще подростком, а она мною руководила – что она никому не позволит исказить ее историю, направив против нее.

И вот настала минута, когда я должна была спросить ее, правда ли то, что я помню или считаю, что помню, – то, что она рассказала мне как-то ночью, много лет назад, когда я лежала почти при смерти в интенсивной терапии «Хадассы», с перерезанными венами и нафаршированная для верности коктейлем из таблеток, – все из-за того, что этот… никто и звать его никак… после трех лет любви меня растоптал: в одну прекрасную ночь он покинул мои объятия и вдруг, смотрю, сидит на кровати и этак раздумчиво глядит вниз, на пол, что само по себе странно, потому что вдумчивость – никак не главная его добродетель. И потом он проводит рукой по своим потрясающим пшеничным волосам и говорит мне: «Слушай, Гили, мне это не подходит». И я гляжу, куда он смотрит, какая тайна жизни там ему открылась, и вижу, что это мои домашние туфли. Которые чуть больше его собственных туфель, клянусь! И на этом построена вся великая драма. После трех лет жаркой любви и разговоров про души-близняшки, и про то, что ты родилась для меня, и клятв насчет совместного будущего. Бабушка Вера три дня и три ночи просидела со мной в интенсивной терапии, требуя от меня не умирать. «Гили, не умирай, Гили, ты не уходишь от нас, Гили, выше голову». А мой папа крутился по коридору и просто-напросто рычал, как раненый лев, его слышали на всем этаже, и каждый раз охранники его прогоняли, и каждый раз он обещал замолчать, и, как только приближался к моей койке, из него снова исторгались рыки, и пока я лежала в интенсивной терапии, Вера без продыха со мной говорила, не спала, вытягивала меня откуда-то-где-я-пребывала, три дня и три ночи почти не ела – мой папа рассказал мне, когда я очнулась, – и, чтобы не задремать, раздирала своими ухоженными ногтями кожу на своих руках. И даже когда я лежала в искусственной коме, я ее слышала или мне казалось, что я слышу, как она рычит себе в трансе: «Ох, до чего же мы, женщины из рода Бауэр, безумицы в любви, любим своего мужчину больше самих себя, больше жизни». И была в ее голосе какая-то странная гордость, такая, что даже в этом своем жутком состоянии я чувствовала, что его не должно быть здесь, что он не подходит к этой ситуации, и она будто намекала мне, что ну вот теперь я принята в какой-то избранный клуб женщин, которые идут до конца. И в тумане второй или третьей ночи, в какой-то мглистый час, когда она за меня сражалась, я услышала из ее уст или, может, в себя впитала, как порой информация без слов переходит от одного человека к другому (а то мне это просто пригрезилось на пустой желудок, пусть и промытый от тридцати таблеток клоназепама и двадцати таблеток акамола)… я впитала нецензурную версию того, что произошло в допросной УДБА[18]18

Служба государственной безопасности Югославии. Во все времена известная просто под аббревиатурой UDBA (УДБА), в последние десятилетия она состояла из шести полунезависимых тайных полицейских организаций – по одной на каждую из шести союзных республик Югославии, – координируемых центральным федеральным штабом в столице Белград.

[Закрыть] в Белграде; того, что угробило жизнь Нины и продолжает отравлять нашу семью, уже три ее поколения.

«И вдруг сейчас Рафи мне говорит, что и ты тоже с нами едешь, и вы вместе сделаете твой фильм…» – ликовала Вера по телефону.

А я уже почти и решилась, и на кончике языка завертелась строчка из стихов: «…Было явью иль сном наяву?»[19]19

Строка из стихотворения Рахель Блувштейн «Может, этого не было вовсе» в переводе А. Гомана.

[Закрыть], но вдруг я оробела, испугалась, что не сумею кому-то помешать (но кому?) обратить ее историю против нее же самой. Побоялась, что уже не смогу ее любить. «И то, что ты едешь с нами, еще больше пробудило меня от какой-то спячки, Гили, ведь я уже думала, что, может, я и правда полная старуха, Мафусаил[20]20

Мафусаил – в Библии – дед Ноя, проживший 969 лет. В переносном смысле: мафусаилов век – долголетие.

[Закрыть], вот я кто! – Она рассмеялась. – Стара, как Библия! И столько лет была этаким дряхлым медведем, который всю зиму спит, а сейчас – ого-го! – наступила весна, и мне снова нужно сражаться за жизнь и за правду того, что случилось».

И в качестве первого шага в подготовке к сражению моя девяностолетняя с гаком бабушка взобралась на стул, поставленный на стол, проползла в антресоли и вытащила оттуда гигатский чемодан, не тот, что был у нее в канун свадьбы, а тот, с которым они с Тувией ездили в свои путешествия, ведь эта парочка добралась до Японии, и Патагонии, и Норвегии. И пока она реверсом сползала с антресолей – меня оторопь брала от одной мысли, что она, в ее-то годы, все это проделала сама, взгромоздила стул на стол, влезла и спустилась вниз; я представляла себе, что у нее голова застрянет на антресолях, а ее тонюсенькие ножки в джинсах задергаются снаружи, – в голову приходил Луиджи Гальвани с его экспериментом над лягушкой, и тут, выползая задним ходом, она наткнулась на пыльную картонную коробку, на которой когда-то черной тушью написала «Гили – Всякое/разное», и в ней моя огромная камера «Сони» и несколько развалившихся видеокассет, и одна кассета запыленная, но целая, мой первый и последний фильм, снятый в пятнадцатилетнем возрасте и в жизни не показанный на экране, который, может быть, сейчас обретет жизнь вместе с тем, что мы снимем на Голи-Отоке.

Четверг, 25 октября, 2008

Шесть утра. Беспошлинная зона в аэропорту Бен-Гурион. Ждем, когда внутри круга освободится стол. Вера с Рафаэлем тихо переговариваются в сторонке, изредка бросая на нас взгляды. Мы с Ниной стоим друг против друга, как две наказанные девчонки, которые не смотрят друг другу в глаза. Рафаэль достает из заплечного рюкзака «Сони», а мы с Ниной снова, с поразительным единодушием отодвигаемся друг от друга. Он снимает. А я отворачиваюсь, показываю ему спину. Демонстрировать мою утреннюю физиономию – это уж точно ни к чему. И мысль о том, что мы с Ниной окажемся в одном кадре, вызывает у меня клаустрофобию. Он приближается с зумом к Вере. Маленькое сильное лицо, крепко сжатые губы, красная помада и сердитые жесты рук. «Да хватит уже, Рафи, тут есть девицы и покрасивей!» Он оставляет ее и переходит к Нине. Весело крутится вокруг нее, а у нее нет сил его прогнать. Она глубоко зарылась в синюю фуфайку, принадлежавшую когда-то Тувии, и это тоже выводит меня из себя. Ну-ка вспомни, как ты отравляла жизнь ему и Вере, а теперь в нее кутаешься? И несмотря на это, мне никак не прекратить на нее смотреть. Эта ее бледность. Лицо без кровинки. Губы прозрачные. У нее почти нет грудей. «Она выглядела женственней всех на свете, – как-то раз сказал мне Рафи. – В первые недели, как тебя родила».

«Ну, это-то ясно почему. – Я изящно откидываю назад пышные пряди волос. – От соприкосновения со мной…»

Что он как мужчина в ней нашел и что он все еще в ней находит – господи боже мой… Почти все женщины, которые у него были после нее, были женщины что надо. Не всегда гении чистой красоты, но на достойном уровне. А он уже сорок пять лет припаян к ее тощей заднице!

Он не перестает крутиться вокруг нее с камерой, и она безмолвно страдает, понимает, что это типа налога за поездку, который она обязана заплатить. Кутаясь, она отстраняется, но полностью от него не отрезана. Я наблюдаю. Невозможно отрицать, что между ними что-то есть. Что превращает этих двоих в пару? Какая-то искра? Сродство? Совместимость? Миллисекундная, как бы случайная задержка зрачка при взгляде? Все вместе. А самое главное – ощущение дома. Нечто, подобное родине. Тебя занесло, Гили, определи, что значит родина. Может быть, это то место, где ты всем телом чуешь, когда должен поменяться цвет светофора? Неплохо, но когда речь о двоих, Гили, о двух людях, что превращает этих двоих в пару? Может быть, это то же, что и со светофором?

Мы с Меиром шесть лет вместе, и в моей жизни это первый такой спутник. Но сейчас он хочет ребенка. Хочет уже довольно давно. В силу своей деликатности он перестал об этом говорить, но это все время висит в воздухе. А я не могу, не способна я на ребенка. Чертов ребенок!

И несмотря на тоску по нему, я изгоняю из себя Меира и самую себя тоже. Сейчас не мы предмет для размышлений. До нескольких ближайших дней я его вычеркиваю из памяти. Он не относится к этой поездке. Нет Меира, нет Меира с Гили.

Я размышляю, например, о том, что мой папа, когда был подростком, решил, что, если он переспит с Ниной, к ней вернется ее мимика, и о том, как детские романтические глупости определили судьбу для него, и для нее, и для меня тоже. И как эта его дурацкая и наглая затея превратилась в конечном итоге в абсолютную любовь, которая уже не зависит от того, сделает ли Нина что-то или не сделает, будет ли с ним или не будет. Как ни странно, эта его любовь вызывает во мне уважение к моему папе, которое весьма снижается в данный момент из-за того, как он не дает ей покоя своей камерой. Ну честно, сколько людей его возраста продолжают испытывать такую яркую, преданную, собачью, просто-таки пожизненную, иногда несчастную любовь, да еще и неразделенную?

И сейчас Нина тихо говорит: «Рафи, хватит», и он тут же все прекращает, будто пришел в себя после какого-то приступа, и стоит в сторонке, и вытирает платком лоб. Годами я умоляю его перейти на бумажные салфетки, но тут мы имеем дело со стилистом, упрямым до безобразия.

В свитере с ромбовидным узором, который связала ему Вера.

Он стоит одиноко, обтекаемый потоком людей. Они все спешат к какой-то цели, и лишь он стоит столбом, выглядит человеком, не принявшим никакого решения. Все правда, у него есть уличные шайки, четыре крутые шайки в Акко и Рамле, он относится к этим братанам как к собственным детям, это я без преувеличения, а они видят в нем своего отца. Но что с ним на самом деле будет, что улучшит его жизнь, если он откажется от сердечных конвульсий, причиняемых любовью к ней?

И тут он на меня оборачивается и кивает, будто услышал мой вопрос.

А сейчас маленько потрудись, Гимель, чтобы Рейш не сказал, что ты бесплатно ешь чужой хлеб.

Нина, как я уже писала: вздутая синяя фуфайка, светло-серые джинсы, тонкий синий ремешок с маленькой серебряной пряжкой. Голубая блузка анемичная, как она сама, и синяя вязаная кофта с круглым воротником. Волосы собраны в пучок, некрашеные, серовато-седоватые. Очки в тонкой зеленой оправе. Ни колец. Ни серег. Ни браслетов. Ни часов. Только тоненькая серебряная цепочка на шее. Туфли плоские, без каблуков. Никакого грима. Никогда не красилась. К чему я вообще составляю это описание, которое абсолютно не нужно для того незначительного семейного фильма, который мы снимаем? Потому что мы с Рафаэлем, как всегда, готовим наш фильм с величайшей серьезностью.

Потому что, может быть, кто знает, из этого выйдет нечто другое, более существенное?

Поэтому я выполняю работу в духе его учения, как говорил мне Рафаэль, мой отец и наставник, который требовал от своей юной скрипт-супервайзерши полной ответственности за все, даже и помимо фрейма. «Даже то, что почти случилось, это тоже часть реальности». Кажется, мне было семнадцать, когда он взял меня под свое большое крыло и по-своему, жестко учил съемкам и режиссуре, а больше всего настаивал на том, чтобы я писала. – «У тебя есть глаз и рука, может, твое призвание – это как раз письмо», – говорил он не раз и не два, чтобы я записывала вещи, которые не торчат явно и в открытую, какие-то ассоциации, даже случайные припоминалки о людях из группы работников, и моим детским и хаотичным идеям и воспоминаниям он придавал значение. Он также не боялся чужих влияний, как те некоторые режиссеры, с которыми я сегодня работаю, работаю и иногда чувствую, что для них изобилие – это просто дурной вкус.

Он учил меня обилию мыслей, внезапно пришедшим решениям, этакой искрометности, «идеям-плутовкам», как он их называл, так он говорил, у него терминов было навалом, не занимать, и мне нравилось думать, что и сама я его идея-плутовка. Однажды я даже сморозила глупость и в присутствии посторонних сказала, что выскочила на свет божий из его головы, как, прошу прощения, Афина, родившаяся из головы Зевса, и он аж пожелтел. Я увидела, что ему это здорово не понравилось, и он тут же выдал прикол, что, скорее всего, я выскочила из какой-то шишки, которую Нина ему набила, когда он был мальчишкой. И так вот сумел притянуть Нину и сюда тоже, и снова я осталась в дурах, да уж ладно.

И ради полноты переживания: я стою посреди аэропорта Бен-Гурион и принуждаю себя думать, например, что происходило с Ниной начиная с той субботней вечеринки. Я пытаюсь представить себе картину, как она рассказывала Вере про свою болезнь, как это на самом деле происходило, минуту за минутой. Возникла ли или не возникла на Верином лице легкая гримаса порицания или даже презрения к Нине из-за того, что та заболела, что побита, что сдалась («Нина избалованная, – не раз говорила она мне, – нет у нее жизненных сил, которые есть у меня и у тебя, Гилюш. У нас, что поделаешь, наследственность перепрыгнула через поколение»).

Она, Нина, взглядывает на меня и вдруг вся как-то концентрируется, направляет на меня перепуганный взгляд, а я тут же напрягаюсь: что она увидела, какие мои мысли уловила, и начинаю моргать глазами и этим отталкиваю ее от себя. Эй! Что с тобой? Завис компьютер? Погасить и включить снова?

Она закрывает глаза, лицо вдруг желтеет, я кричу Рафи, чтобы бежал сюда, но еще до того, как он успел сдвинуться с места, она делает шаг вперед и падает – падает? Рушится на меня. «Извини, – бормочет она, – извини, Гили. – Я каменею, а она не отпускает. – Извини, не знаю, что случилось…» Она все еще извиняется мне в шею, еще больше наваливается, а я тоже не шибко люблю, когда кто-то, кроме Меира, меня трогает, или когда обнимает папа, который не успевает заснять нас вместе. Вот что больше всего меня бесит – вместо того, чтобы сдуть ее с меня, он изгиляется заполучить этакий елейный и отвратный кадр. И к тому же у меня исчезает всякое чувство реальности, потому что вдруг – кожа, и кожа как раз теплая, нежная, и вдруг запах шампуня «Дов», которым по совпадению пользуюсь и я, и тело, ее грудь, – я чувствую, как она прижимается ко мне, мягкая такая, где она ее прячет? И мягкость щеки, и руки, такие деликатные.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?