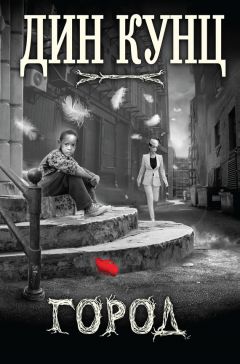

Читать книгу "Город (сборник)"

Автор книги: Дин Кунц

Жанр: Городское фэнтези, Фэнтези

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Дин Кунц

Город (сборник)

Dean Koontz

The City

Copyright © 2014 by Dean Koontz. Published by arrangement

© Вебер В., перевод на русский язык, 2015

© Издание на русском языке ООО «Издательство «Эксмо», 2015

* * *

Город

Воспринимайте каждое мгновение священным. Придайте каждому ясность и значение, каждое должно быть осознано, в каждом есть истинная и присущая ему завершенность.

Томас Манн.«Лотта в Веймаре: Возвращение любимой»

Пролог

Малколм дает мне магнитофон.

– Ты должен записать свою жизнь, – говорит он.

– По мне, лучше жить сейчас, чем говорить о том, что было.

– Не обо всем, – уточняет Малколм. – Только… ты знаешь, о чем.

– Мне говорить о том, что ты и так знаешь?

– Люди должны это услышать, – напирает он.

– Какие люди?

– Все, – отвечает он. – Времена сейчас грустные.

– Времена мне не изменить.

– Это грустный мир. Ты должен хоть немного поднять ему настроение.

– Ты хочешь, чтобы я оставил за кадром все темное?

– Нет, чел, – качает головой Малколм, – без темного тебе не обойтись.

– Знаешь, я бы обошелся. Без проблем.

– На фоне темного светлое смотрится ярче.

– А когда я закончу говорить, ты знаешь, о чем… Что потом?

– Ты издашь книгу.

– Ты намерен прочитать эту книгу?

– Обязательно. Но кое-что прочитать не смогу: слова расплывутся перед глазами.

– А если эти отрывки я прочитаю тебе вслух?

– Если ты сможешь разглядеть слова, – отвечает Малколм, – я буду тебя слушать.

– По книге я прочитать смогу. Наговаривать эти слова на магнитную ленту – вот что меня убьет.

1

Меня зовут Иона Эллингтон Бейси Хайнс Элдридж Уилсон Хэмптон Армстронг[1]1

Все имена Ионы – фамилии знаменитых афроамериканских джазистов, многие из которых, будучи виртуозами, еще и руководили большими оркестрами: Дюк Эллингтон (1899–1974), Каунт Бейси (1904–1984), Эрл Хайнс (1903–1983), Рой Элдридж (1911–1989), Тедди Уилсон (1912–1986), Лайонел Хэмптон (1908–2002), Луи Армстронг (1901–1971).

[Закрыть] Керк. Насколько себя помню, город я любил всегда. Моя история – история взаимной любви. Еще это история утраты и надежды, и странности, таящейся под поверхностью повседневной жизни, странности, глубина которой бесконечна.

Улицы города не вымощены золотом, как говорили некоторым иммигрантам перед тем, как те отправлялись в путешествие через полмира, чтобы добраться сюда. Не все молодые певцы, или актеры, или писатели становились звездами вскоре после того, как покидали свои маленькие города ради ярких огней, хотя, возможно, именно так они это себе представляли.

Смерть живет в метрополисе, как живет она и везде, и убийств здесь гораздо больше, чем в тихой, сонной деревеньке, больше трагедий, больше ужаса. Но большой город – место, где творятся чудеса, где есть магия света и магия тьмы, с которыми я неоднократно сталкивался в моей полной событиями жизни. Не зря же в одну из ночей я умер, и пробудился от вечного сна, и продолжил жить.

2

В восемь лет я встретил женщину, которая заявляла, что она и есть город, хотя поведала она мне об этом только два года спустя. Она говорила, что, прежде всего, большие города – это люди. Конечно, не представлялось возможным обойтись без офисных зданий, и парков, и ночных клубов, и музеев, и всего прочего, но в итоге – именно люди, те, кто живет в городе, делают его великим или он таковым не становится. И если город великий, у него обязательно есть душа, сотканная из миллионов нитей-душ тех, кто жил в этом городе в прошлом и живет сейчас.

Женщина говорила, что у этого города особенно чувствительная душа, и долгое время она размышляла над тем, а какой должна быть жизнь для тех, кто здесь обитает. Город волновался, что мог не оправдать надежд многих своих жителей несмотря на все, что он им предлагал. Город знал себя лучше, чем его мог знать любой горожанин, знал все свои виды, и запахи, и особенности, и секреты, кроме одного: каково это – быть человеком и жить среди многих тысяч миль улиц. И поэтому, заявила женщина, душа города обрела человеческий облик, чтобы жить среди горожан, и стала той женщиной, которую я видел перед собой.

Женщина, которая была городом, изменила мою жизнь и показала мне, что мир гораздо более загадочен, чем тот, что представляет себе человек, отталкиваясь от газет, журналов и телевидения… а теперь еще и Интернета. Мне нужно рассказать вам о ней, а также о том ужасном, волшебном и удивительном, что произошло со мной. Все это имело к ней самое непосредственное отношение, и случившееся до сих пор преследует меня.

Но я забегаю вперед. Грешу этим. Любая жизнь – не одна история. Их в ней тысячи. И, пытаясь рассказать свою, я иной раз ухожу в боковую улицу, тогда как двигаться мне надлежит по главной магистрали, или, если история длиной в четырнадцать кварталов, я вдруг начинаю с четвертого, и потом приходится возвращаться, чтобы кто-нибудь хоть что-то понял.

Опять же, я не набиваю этот текст на клавиатуре, а когда говорю, случается, перескакиваю с одной мысли на другую, как сейчас, наговоривая этот текст на магнитофонную ленту. Мой друг Малколм считает, что никакое это не перескакивание, просто это называется изустной историей. Звучит пафосно, будто я совершенно уверен, что содеянного мной более чем достаточно, чтобы войти в историю. Тем не менее, возможно, лучшего термина не найти. При условии, что вы понимаете: это означает, что я просто сижу и болтаю. После того как кто-то распечатает наговоренное мною, я отредактирую текст, чтобы избавить читателя от «знаете ли», «ох-ах» и бессмысленных предложений, а также с тем, чтобы читатель представлял меня намного более умным. Так или иначе, я вынужден говорить, а не печатать из-за начавшегося артрита пальцев. Пока ничего серьезного, но, раз уж я пианист и никто другой, то должен беречь суставы для музыки.

Малколм называет меня тайным пессимистом из-за того, что я очень часто говорю: «Пока ничего серьезного». Если я чувствую фантомную боль в одной или другой ноге и Малколм спрашивает, почему я массирую голень, я отвечаю: «Что-то заболела, но пока ничего серьезного». Он думает, я убежден, что где-то в вене оторвался сгусток, чтобы чуть позже закупорить сосуд в легких или в мозгу, хотя такая мысль не приходила мне в голову. Я произношу эти три слова, чтобы успокоить моих друзей, тех людей, о которых тревожусь, если они заболевают гриппом, или у них кружится голова, или они чувствуют боль в голенях, потому что я сам успокаиваюсь, когда они говорят мне: «Пока ничего серьезного».

Кем меня никак нельзя назвать, так это тайным пессимистом. Я оптимист, и всегда им был. Жизнь не давала мне причин ожидать худшего. Пока я любил этот город, а любил, насколько себя помню, я оставался оптимистом.

Я уже был оптимистом, когда произошло то, о чем я вам сейчас рассказываю. И хотя я время от времени отклоняюсь от темы, чтобы объяснить то или другое, эта конкретная история началась в 1967 году: мне исполнилось десять лет, а та женщина сказала мне, что город – это она. К июню того года я переехал с мамой в дом дедушки. Моя мать, ее звали Сильвией, была певицей. Моего дедушку звали Тедди Бледсоу, просто Тед – никогда, Теодор – редко. Дедушка Тедди был пианистом, в его игре я черпал вдохновение.

Его дом мне нравился, с четырьмя комнатами внизу, четырьмя на втором этаже, с одной полной ванной и второй – с душевой кабиной. Рояль стоял в большой гостиной, и дедушка играл на нем каждый день, хотя четыре вечера в неделю выступал в отеле, а три дня – в большом универмаге, в отделе высокой моды, где цена платья зачастую составляла его месячное жалованье на обеих работах, а за шубку просили, как за новенький «Шеви». Он говорил, что всегда получает удовольствие от игры, но дома играл исключительно для удовольствия.

«Если ты хочешь, чтобы музыка жила в тебе, Иона, ты должен каждый день играть по чуть-чуть только для собственного удовольствия. Иначе музыка перестанет радовать тебя, а если ты останешься без этой радости, твоя игра уже не будет доставлять наслаждение тем, кто понимает… да и тебе самому.

За домом – залитый бетоном внутренний дворик плавно переходил в небольшой двор, а перед парадным крыльцом находился палисадник, где рос огромный клен, который осенью пылал, словно костер. Можно сказать, в этом районе жили люди, относящиеся к нижнему слою среднего класса, хотя тогда я таких терминов не знал, да и теперь они у меня не в ходу. Дедушка Тедди не верил в категории, в ярлыки, в условное разделение людей с помощью слов, и я тоже не верю.

Мир в 1967 году менялся, хотя, разумеется, он меняется постоянно. Когда-то это был еврейский район, потом – польско-католический. Мистер и миссис Стайн, которые уехали из дома, но оставались владельцами, сдали его в аренду моим бабушке с дедушкой в 1963 году, когда мне было шесть лет, а через два года им же и продали. Они стали первыми черными, поселившимися в этом районе. По словам деда, проблемы возникали с самого начала, понятно какие, но не настолько серьезные, чтобы у них возникло желание съехать.

Дедушка называл три причины, которые позволили им остаться. Во-первых, они держались особняком, за исключением тех случаев, когда их приглашали в гости. Во-вторых, он бесплатно играл на рояле на некоторых мероприятиях, проводившихся в Зале святого Станислава, расположенном рядом с церковью, в которую многие жители ходили к мессе. В-третьих, моя бабушка, Анита, работала секретарем у монсеньора Маккарти.

Дедушка скромничал, но мне скромничать по его поводу нужды нет. У него и бабушки не возникало особых проблем также и потому, что они всегда держались с удивительным достоинством. Она была высокой, он – еще выше, и они словно излучали, пусть и не бросающуюся в глаза, гордость. Мне нравилось наблюдать за ними, за их легкой походкой, за тем, как он помогал ей надеть пальто, как распахивал перед ней двери, как бабушка всегда благодарила его. Даже дома дедушка ходил в брюках от костюма, белой рубашке и подтяжках, а играл на рояле или садился обедать только при галстуке. Ко мне они относились с теплотой и любовью, свойственным дедушкам и бабушкам, но рядом с ними я постоянно ощущал, будто нахожусь в присутствии Высшего существа.

В апреле 1967 года моя бабушка умерла на работе от церебральной эмболии. В пятьдесят два года. Видя, какая она живая и энергичная, я просто не представлял себе, что она может умереть. Думаю, никто себе такого не представлял. Когда она так внезапно ушла, ее знакомые не просто горевали: смерть бабушки потрясла их до глубины души. Но выразить свою тревогу они не решались: словно солнце поднялось на западе и зашло на востоке, и все знали, что их ждет апокалипсис, если кто-то упомянет об этом невероятном изменении заведенного порядка, а вот если никто не заикнется о случившемся, то жизнь будет идти своим чередом.

В это время мы жили в квартире в центре города, на четвертом этаже дома без лифта. Два окна гостиной выходили на улицу, а кухни и моей маленькой спальни – на закопченную кирпичную стену соседнего дома, стоящего чуть ли не вплотную. Три вечера в неделю мама пела в блюз-клубе, а пять дней стояла за прилавком кафетерия «Вулвортса», дожидаясь своего шанса на успех. В десять лет я, конечно, что-то знал о жизни, но, должен признать, думал, что мама в равной степени порадуется предложению спеть в более дорогом и престижном клубе или поработать официанткой в стейк-хаусе высшего разряда, и разница заключалась в одном: что будет предложено первым.

Мы остались у дедушки после похорон и потом на несколько дней, чтобы он не чувствовал себя одиноким. До этого я никогда не видел его плачущим. Он взял отгул на неделю и чуть ли не все время проводил в спальне. Но иногда я видел, как он сидел на диванчике у окна в конце коридора второго этажа и смотрел на улицу или в кресле в гостиной, рядом со столиком, на котором лежала непрочитанная газета.

Когда я пытался заговорить с ним, он усаживал меня на колени и предлагал: «Сейчас давай тихонечко посидим, Иона. Впереди у нас еще годы, чтобы поговорить».

Росточка я для своего возраста был небольшого, худенький, тогда как он – высоким и крепким мужчиной, но в такие моменты я чувствовал исходящую от него нежность. И тишина эта отличалась от обычного молчания, глубокая и расслабляющая, пусть и грустная. Несколько раз, положив голову на его широкую грудь, слушая удары его сердца, я засыпал, хотя давно перестал спать днем.

В ту неделю он плакал, только когда играл на рояле в гостиной. Не издавал при этом никаких звуков. Догадываюсь, чувство собственного достоинства не позволяло ему рыдать, но слезы появлялись с первыми звуками и текли, пока он играл, десять минут или час.

И пока я только подвожу вас к истории, пожалуй, необходимо рассказать о его профессиональном мастерстве. Играл он удивительно легко и непринужденно, а столь великолепной левой рукой, пожалуй, никто не мог бы похвастаться. Отель, где он играл, располагал двумя обеденными залами. В одном, с декором во французском стиле и очень формальном – кому-то зал представлялся элегантным, кого-то от одного его вида мутило, – женщина играла на арфе. Второй – оформили в стиле арт-деко, в синих и серебристых тонах, со множеством черных гранитных и лакированных поверхностей. Зал этот больше напоминал вечерний клуб с преимущественно американской кухней. Дедушка играл в зале арт-деко, обеспечивая музыкальный фон, с семи до девяти вечера, по большей части традиционные американские баллады и несколько более быстрых мелодий Коула Портера. Потом к нему присоединялись еще три музыканта, и с девяти до полуночи маленький оркестр исполнял танцевальную музыку 1930-х и 40-х годов. И дедушка Тедди, конечно же, знал, как сбацать свинг на клавишах.

В последовавшие после смерти бабушки дни он играл музыку, которую я никогда не слышал раньше, и до сих пор не знаю названия этих мелодий. Они заставляли меня плакать, и я уходил в другие комнаты, стараясь не слушать, но не мог не слушать эти завораживающие, меланхоличные, пробирающие до мурашек мелодии.

Через неделю дедушка вернулся на работу, а мы с мамой уехали домой, в нашу квартиру на четвертом этаже дома без лифта. Двумя месяцами позже, в июне, когда жизнь матери покатилась под откос, мы переехали к дедушке Тедди.

3

Сильвии Керк, моей матери, было двадцать девять, когда подобное произошло с ее жизнью, и случилось это не в первый раз. Тогда я знал, что она красивая, но не осознавал, какая она молодая. В свои десять я, наверное, считал всех, кому за двадцать, глубокими стариками или вообще не задумывался над этим. Если человеку нет и тридцати, а его жизнь четырежды катилась под откос, такое ни для кого не может пройти бесследно, и думаю, если мама окончательно не потеряла надежду, то былая уверенность в себе к ней больше не вернулась.

Когда это случилось, учебный год уже закончился. Только по воскресеньям общественный центр не предлагал летних программ для детей, и я оставался с миссис Лоренцо на вторую половину дня и вечер. Миссис Лоренцо, тогда худенькая, но с годами располневшая, еще и прекрасно готовила. Она жила на втором этаже и за небольшие деньги соглашалась посидеть со мной, когда других вариантов не оставалось. Обычно в те дни, когда мама три раза в неделю пела в «Слинкис», блюз-клубе. По воскресеньям она там не пела, но сегодня отправилась на званый обед, где намеревалась подписать контракт на работу: пять выступлений в неделю в известном ночном клубе, который никто не назвал бы кабаком. У хозяина клуба, Уильяма Маркетта, хватало контактов в звукозаписывающей индустрии, и шли разговоры о том, чтобы создать группу из трех девушек для исполнения некоторых песен в клубе, а потом сделать одну-две студийные записи. Все шло к тому, что шанс на успех матери не выльется в работу официанткой стейк-хауса высшего разряда.

Мы ожидали, что она придет после одиннадцати, но в дверь квартиры миссис Лоренцо она позвонила в семь. Я сразу понял: что-то не так. Миссис Лоренцо тоже. Но моя мама всегда говорила, что не полощет белье на публике, причем говорила это совершенно серьезно. Маленьким я не понимал, о чем она, потому что, так же, как все, она стирала белье в общей прачечной, которая находилась в подвале, то есть в публичном месте, пусть и не на улице. В этот вечер, по словам мамы, мигрень просто валила ее с ног, хотя раньше я не слышал, чтобы она страдала от головных болей. Поэтому она и не смогла остаться на обед с новым боссом. Когда она расплачивалась с миссис Лоренцо, ее губы сжались в узкую полоску, на лице читалась решимость. А если бы она достаточно долго смотрела в одну точку, то могла бы что-то и поджечь.

– Сейчас мы соберем вещи, – услышал я от нее, едва мы вошли в квартиру и за нами закрылась дверь в коридор, – нашу одежду и вещи. Дедушка заедет за нами, и теперь мы всегда будем жить у него. Ты не возражаешь?

Его дом нравился мне куда больше нашей квартиры, о чем я ей и сказал. В десять я не всегда понимал, какие мысли можно озвучить, а какие лучше оставить при себе, поэтому еще и спросил:

– Почему мы переезжаем? Дедушке так грустно, что он не может жить один? У тебя и впрямь мигрень?

Она не ответила ни на один мой вопрос.

– Пошли, сладенький. Я помогу тебе собрать вещи. Постараемся ничего не оставить.

У меня был ярко-зеленый чемодан из прессованного картона, в который и уместились практически все мои пожитки. На остальные хватило пластикового пакета для покупок из универмага.

– Не стань подонком, когда вырастешь, Иона, – сказала она мне, когда мы собирали вещи. – Будь таким же хорошим человеком, как твой дедушка.

– Так я и хочу вырасти таким же, как он. С кого еще мне брать пример, как не с дедушки?

Прямо я это сказать не решился, но мои слова означали, что я не испытывал желания стать похожим на моего отца. Он ушел от нас, когда мне было восемь месяцев, а вернулся, когда исполнилось уже восемь лет, но ушел опять до моего девятого дня рождения. Этот человек не заморачивался таким понятием, как ответственность. Возможно, это слово отсутствовало в его лексиконе. В те дни я тревожился, что он вернется снова: это грозило катастрофой, учитывая все его проблемы. Среди прочего, он не мог любить кого-либо, кроме себя.

И, однако, мама питала к нему теплые чувства. Если бы он вернулся снова, она могла бы его принять, и по этой причине я не делился с ней своими сокровенными мыслями.

– Ты видел Хармона Джессопа, – продолжила она. – Помнишь?

– Конечно. Он – хозяин «Слинкис», где ты поешь.

– Ты знаешь, я ушла оттуда ради другой работы. Но я не хочу, чтобы ты думал, будто твоя мать может подвести другого человека.

– Ты и не можешь, с чего мне так думать?

– Я хочу сказать, что есть и другая причина, по которой я ушла с работы. – Она уже укладывала мои футболки в пластиковый пакет. – Очень веская. Хармон подбирался ко мне… очень уж близко. Он хотел от меня не только пения. – Последняя футболка отправилась в пакет, и мать посмотрела на меня: – Ты знаешь, о чем я, Иона?

– Думаю, да.

– И я думаю, что знаешь, и мне жаль, что это так. Короче, если бы он даже получил то, что хотел, я бы все равно лишилась работы в его клубе.

Никогда в жизни, ребенком или взрослым, я не ощущал такой злости. Думаю, генов матери мне передалось больше, чем генов отца, вероятно, потому, что он относился к людям, которые стремились брать побольше, а отдавать минимум. В тот вечер, в моей комнате, я просто кипел.

– Ненавижу Хармона! – воскликнул я. – Будь я постарше, устроил бы ему трепку.

– Нет, не устроил бы.

– Устроил бы, да еще какую.

– Успокойся, сладенький.

– Я бы его застрелил.

– Не надо такого говорить.

– Я бы перерезал ему глотку и застрелил.

Она подошла ко мне, смотрела сверху вниз, и я думал, что она прикидывает, как меня наказать за такие слова. Бледсоу не терпели ругательств, жаргона, пустого трепа. Дедушка Тедди часто говорил: «В начале было слово. Прежде всего остального – слово. Поэтому мы говорим так, словно слова имеют значение, потому что они имеют». И теперь мама стояла передо мной, хмурясь, но потом выражение ее лица изменилось, суровость ушла, уступив место нежности. Она опустилась на колени, обняла меня, крепко прижала к себе.

Я чувствовал себя неуютно, смущался, потому что говорил, как мужик, хотя мы оба знали: если бы такой тощий мальчишка, как я, попытался наброситься на Хармона Джессопа, тот сшиб бы меня с ног своим смехом. И за маму я переживал, потому что не нашлось у нее более серьезного защитника, чем я.

Она же посмотрела мне в глаза.

– И как сестры отнесутся к твоим обещаниям перерезать глотку и застрелить?

Поскольку бабушка работала у монсеньора Маккарти, я получил возможность посещать школу святой Схоластики, и монахини, которые вели занятия, без труда скрутили бы в бараний рог кого угодно. Если кто и мог задать Хармону трепку, которую он не забыл бы до конца своих дней, так это сестра Агнес или сестра Катерина.

– Ты не скажешь им, правда? – спросил я.

– А надо бы. И твоему дедушке надо сказать.

Отец моего дедушки был цирюльником, а мать – косметологом, и в их доме жизнь шла согласно длинному списку правил. А когда дети иной раз решали, что правила эти – не более чем рекомендации, мой прадедушка находил иное применение длинной полоске кожи, которую обычно использовал для заточки опасных бритв. Дедушка Тедди не практиковал телесных наказаний, как его отец, но взгляд крайнего неодобрения, брошенный им на провинившегося, доставлял не меньшую боль.

– Я им не скажу, – пообещала моя мать, – потому что ты такой хороший мальчик. У тебя высочайший уровень доверия в Первом материнском банке.

После этого она поцеловала меня в лоб, встала, и мы пошли в ее комнату, чтобы продолжить сборы. Квартиру нам сдавали меблированную, включая и туалетный столик с зеркалом, состоящим из трех частей. Она доверила мне выгрести содержимое ящиков и отделений и положить все это в небольшую квадратную коробку, которую называла дорожным саквояжем, тогда как сама укладывала вещи в два больших чемодана и в три пакета для покупок из универмага.

Она так и не объяснила до конца, почему мы должны переезжать. Многие годы спустя я понял, что она всегда чувствовала себя обязанной доводить до меня причины тех или иных своих поступков. В действительности делать этого ей не требовалось. Я всегда знал, какое у мамы доброе сердце, и любил так сильно, что иногда не мог заснуть, тревожась из-за нее. Прекрасно понимал, что пойти против совести она не могла.

– Сладенький, – в какой-то момент нарушила она тишину, – никогда не думай, что один сорт людей лучше другого сорта. Хармон Джессоп – богач, в сравнении со мной, но бедняк рядом с Уильямом Маркеттом.

Помимо ночного клуба, в котором маме предлагали выступать пять дней в неделю, Маркетту принадлежало еще несколько увеселительных заведений.

– Хармон – черный, – продолжила она. – Маркетт – белый. Хармона выгнали еще из школы. Маркетт закончил один из лучших университетов. Хармон – грязный старый бабник, Маркетт женат, у него дети, хорошая репутация. Но под всей этой внешней несхожестью никакого отличия нет. Они одинаковые. Оба подонки. Никогда не будь таким, Иона.

– Никогда, мама. Не буду.

– Относись к людям по-честному.

– Обязательно.

– У тебя возникнет искушение.

– Нет.

– Возникнет. Возникает у всех.

– У тебя же не возникло.

– Возникало. И сейчас возникает.

Она закончила собирать вещи.

– Так мы едем к дедушке, потому что у тебя нет работы? – сообразил я.

– В «Вулвортсе» есть, малыш, – напомнила она.

Я знал, что иной раз мама плакала, но при мне – никогда. И теперь ее глаза оставались чистыми и ясными, словно у сестры Агнес. Если на то пошло, она многим напоминала сестру Агнес, разве что сестра Агнес не умела петь и красотой не могла сравниться с моей мамой.

– У меня есть работа в «Вулвортсе», и хороший голос, и время. У меня есть ты. У меня есть все, что нужно.

Я подумал о моем отце, о том, как он все время покидал нас, и о том, что мы не оказались бы в столь сложном положении, если бы он выполнил хоть половину своих обещаний, но не решился сказать об этом. Крепче всего меня наказали в тот раз, когда я сказал, что ненавижу отца, и хотя не думал, что должен испытывать стыд за эти слова, мне все равно стало стыдно.

Но потом пришел день, когда презрение к отцу отошло на задний план. К тому времени я до смерти боялся его.

Едва мы закончили паковаться, как раздался дверной звонок. Приехал дедушка Тедди, чтобы отвезти нас к себе.

4

Первый раз жизнь матери покатилась под откос, когда она обнаружила, что беременна мною. Ее приняли в Оберлинскую консерваторию[2]2

Оберлинская консерватория / Oberlin Conservatory of Music – составная часть Оберлинского колледжа (г. Оберлин, штат Огайо), одна из старейших в США. Основана в 1865 г.

[Закрыть] почти на полную стипендию, но, прежде чем она успела начать учебу, выяснилось, что у нее есть я. Она говорила, что на самом деле и не хотела учиться в Оберлине, что это идея родителей, что ее желание – подниматься все выше благодаря своему таланту, а не теории музыки, которую бы усиленно в нее вбивали. Она хотела продвигаться от задрипанных клубов к менее задрипанным, вверх, вверх и вверх, набираясь опыта. Она говорила, что я появился очень вовремя, чтобы спасти ее от Оберлина, и, возможно, ребенком я в это верил.

Закончив среднюю школу, она решила поступать в колледж не сразу, а через год, и дедушка, используя свои связи, достал ей разрешение на работу – в виде исключения – в баре с пианистом, потому что она хорошо играла на рояле. Она играла и на саксофоне, и на кларнете, и быстро училась игре на гитаре. Когда Бог распределял таланты, Он не поскупился и щедро одарил Сильвию Бледсоу. К бару примыкал ресторан, и поваром – не шефом, только поваром – там работал Тилтон Керк. Двадцати четырех лет от роду, на шесть старше мамы, он оказывался рядом всякий раз, когда она уходила на перерыв, а присущее ему обаяние, если вы спросите мое мнение, он получил из источника, никак не связанного с тем, откуда мама черпала свой талант.

Мужчина симпатичный, с правильной речью, он точно знал, какой путь собирается пройти в этой жизни. Едва успев познакомиться с человеком, начинал ему рассказывать о намеченных этапах пути: из просто поваров – в шефы, к тридцати годам – приобретение собственного ресторана, к сорока – собственных ресторанов становится два или три, а может, и больше, если будет на то желание. Готовить он умел и постоянно угощал Сильвию блюдами, как он говорил, в стиле Керка. Одним из таких блюд стал и я, но позже выяснилось, что дети и стиль Керка совершенно не сочетались.

Справедливости ради, узнав, что она намерена рожать, что для Бледсоу других вариантов не существовало, он поступил правильно, женился на ней, но потом – кто бы сомневался – сделал неверный шаг.

Я родился пятнадцатого июня 1957 года. Именно тогда оркестр Каунта Бейси стал первым негритянским оркестром, выступившим в зале «Звездный свет» нью-йоркского отеля «Уолдорф-Астория». В те времена слово «негр» еще было в ходу. Шестого июля Алтея Гибсон, негритянка, стала чемпионкой Уимблдона, тоже первой. А двадцать девятого августа Акт о гражданских правах, предложенный президентом Эйзенхауэром годом раньше, наконец-то получил одобрение Конгресса, и вскоре после этого Айку пришлось использовать Национальную гвардию, чтобы провести десегрегацию школ. В сравнении со всем этим, мое появление на свет Божий стало знаменательным событием только для нас с мамой и наших близких родственников.

Стараясь снискать расположение родителей Сильвии, зная музыкальных кумиров дедушки Тедди, мой отец выбрал мне следующее имя: Иона Эллингтон Бейси Хайнс Элдридж Уилсон Хэмптон Армстронг Керк. Даже спустя столько лет едва ли не все слышали о Дюке Эллингтоне, Каунте Бейси, Эрле Хайнсе, Лайонеле Хэмптоне и Луи Армстонге. Время не со всеми талантами обходится одинаково, и Рой Элдридж ныне известен только особенно преданным поклонникам музыки больших оркестров. А ведь он был одним из величайших тромбонистов всех времен. Зажигал аудиторию. Играл в легендарном ансамбле Джина Крупы с конца тридцатых и в первые годы войны, когда Анита О’Дэй меняла всеобщее представление о том, какой должна быть певица. Уилсон в моем имени – от Тедди Уилсона, которого Бенни Гудмен назвал величайшим музыкантом танцевальной музыки тех дней. Он играл с Гудменом, потом организовал свой оркестр, который, правда, просуществовал недолго, после чего играл, главным образом, в секстете. Если вы найдете любую из двадцати мелодий, которые он записал с оркестром, вы услышите удивительного пианиста-виртуоза.

Живя со всеми этими именами, я иногда мечтал о том, чтобы родиться просто Ионой Керком. Но, поскольку я наполовину Бледсоу, любой, кто когда-нибудь восхищался моим дедушкой – а восхищались им все, его знавшие, – смотрел на меня с некоторым сомнением, словно задавался вопросом, а удастся ли мне стать таким же человеком, как он.

В день, когда я родился, дедушка Тедди и бабушка Анита пришли в больницу, чтобы увидеть меня сначала через окно отделения для младенцев, а потом на руках матери в ее палате, когда меня туда принесли. Отец тоже присутствовал, и ему не терпелось назвать дедушке мое полное имя. Центром внимания, конечно, был я, но ничего об этом не помню, возможно, потому, что мне уже тогда не терпелось учиться играть на рояле.

По словам матери, оглашение моего полного имени не произвело впечатления, на которое рассчитывал мой отец. Дедушка Тедди стоял у кровати мамы, кивая всякий раз, когда Тилтон – он предусмотрительно стоял по другую сторону кровати – называл очередное имя-фамилию. После того как прозвучало последнее, дедушка переглянулся с бабушкой, нахмурился и уставился в пол, словно заметил там грязь или насекомое, которого никак не ожидал увидеть в больнице.

Как вы уже поняли, улыбка дедушки могла растопить лед и довести воду чуть ли не до кипения. Даже когда он не улыбался, лицо оставалось настолько приветливым, что самый застенчивый ребенок сначала улыбался, увидев его, а потом подходил, пусть и видел впервые, чтобы поздороваться с этим дружелюбным гигантом. Но когда он хмурился, и ты знал, что на то есть причина, лицо его вызывало мысли о судном дне и желание вспомнить все хорошее, когда-либо содеянное тобой, которое хоть как-то могло уравновесить твое прегрешение. Он вроде бы не пришел в ярость, похоже, и не злился, просто хмурился, но этого хватило, чтобы в палате воцарилась напряженная тишина. Никто не боялся гнева дедушки Тедди, потому что редко кто видел, как он гневается. Видя, что он хмурится, ты боялся лишь его осуждения, а когда узнавал, что разочаровал дедушку Тедди, приходило осознание, что его благоприятное мнение о тебе нужно, как вода, воздух и еда.

Хотя дедушка никогда этого мне не объяснял, я узнал от него эту важную истину: восхищение дает тебе большую власть над человеком, чем страх.

В любом случае в палате матери дедушка Тедди так долго хмурился, глядя в пол, что мой отец взял руку матери в свою, и она ему это разрешила, покачивая меня другой рукой.

Наконец дедушка поднял голову и посмотрел на зятя.

– Было так много больших оркестров, свинг-оркестров, десятки, может, и сотни, и ни одного похожего друг на друга. Так много энергии, так много великой музыки. Некоторые так и говорят, что именно свинг помог этой стране сохранять победный настрой во время войны. Знаешь, в те годы я играл в двух самых больших и лучших и в двух не столь больших, но хороших. Столько воспоминаний, столько людей, удивительное время. Я восхищался всеми именами, вставленными тобой между Ионой и Керком, восхищался от всей души. Я их любил. Но Бенни Гудмен, он ничуть им не уступал. Чарли Барнет, Вуди Герман, Гленн Миллер. Арти Шоу[3]3

Великие белые американские джазисты.

[Закрыть], Господи. Арти Шоу. «Начало танца», «Зов любви», «Бэк-Бэй шафл». С этим временем связано так много имен, что этому бедному ребенку целый лист бумаги потребуется только для их перечисления.