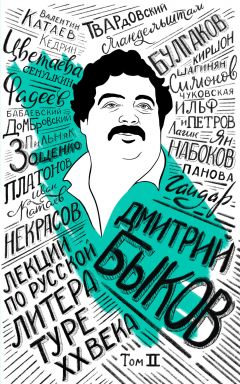

Текст книги "Лекции по русской литературе XX века. Том 2"

Автор книги: Дмитрий Быков

Жанр: Языкознание, Наука и Образование

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)

Борис Пильняк

«Красное дерево», 1929

В 1929 году в русской литературе самое громкое произведение, как ни странно, – повесть Бориса Пильняка «Красное дерево», за которую его травят. Это как раз очень символично, что главное произведение 1929 года – это не самый лучший роман или не самая пронзительная поэма. Никаких особенно хороших поэм и романов этот год нам не подарил, а это произведение, за которое громче всего травят его автора, председателя тогда ещё Московского союза писателей и одного из самых громких и плодовитых авторов, у которого уже к этому моменту вышло три романа, готовится к печати шеститомник, постоянно публикуются сборники рассказов.

Борис Пильняк (настоящая его фамилия Вогау, он из немецких колонистов, а Пильняк – это псевдоним, взятый им в 1916 году. Пильняк – это пильщик, распиливатель, как сказал бы Вознесенский, обнажитель сути вещей), наверное, не лучший писатель двадцатых годов, но точно самый плодовитый и самый обсуждаемый, потому что Пильняка всё время ругают. Ругают громче, чем кого бы то ни было. Даже Маяковский, который вообще всегда любил молодые голоса и любил тех, кого травили, надписал ему книгу «К Пильняку присматривающийся». Вот он присматривался, а в 1929 году громко поучаствовал в его травле. За что же, собственно, травили? Маяковский тогда написал, что он «Красных деревьев» всяких не читал и читать не намерен, но знает, что пролетарская литература – это оружие, и тот, кто печатается у буржуев, своё оружие им передаёт.

Вина Бориса Пильняка только в том, что он напечатал «Красное дерево» не в России, напечатал он его в «Петрополисе» в 1929 году летом. «Петрополис» – это русское издательство в Германии, которое печатало русскую классику и довольно многих авторов. Но вот Пильняк в 1929 году попался под горячую руку. То, что было абсолютно естественно для 1922, даже 1924 года, не будем забывать, что «Сестра моя – жизнь» вышла в товариществе Гржебина именно в Берлине, а как-то в Россию эта книга проникала, и никакого в этом не было греха. То, что было совершенно легально для газеты «Накануне», то, что было можно в 1924 году в журнале «Россия», то уже совершенно было недопустимо в 1929 году. Идеологическое окошко захлопывалось на глазах, и двумя жертвами этой кампании в 1929 году стали Евгений Замятин, который издал за границей и в нескольких переводах роман «Мы», и Борис Пильняк. Замятин довольно быстро написал письмо дорогому правительству, чтобы ему разрешили как-то покинуть Советский Союз, раз он не может печататься ни в России, ни за границей. И его, не лишив гражданства, отпустили. Это последний был такой случай, уже Булгакову в этом было отказано, и он заблаговременно понял, что лучше действительно от этой просьбы отказаться.

Что касается Бориса Пильняка, он в 1929-м отделался лёгким испугом. Вообще поразительно, что он себе позволял, как сказал бы Пастернак. В 1926 году он напечатал в «Новом мире» «Повесть непогашенной луны» об убийстве Фрунзе, фактически о том, как его толкнули на ненужную и опасную операцию. Повесть эту вырезали из журнала, случай беспрецедентный, а вместо неё в перепечатанном тираже напечатана была повесть о борьбе с бандитами в Средней Азии, которая только благодаря этому и помнится. Что касается самого Полонского, редактора «Нового мира», ему эту политическую ошибку припоминали ещё очень долго, в том числе лефовцы. Но тогда Пильняка и Полонского простили, удивительное дело, вышло специальное постановление об этой «Повести непогашенной луны», но ничего обоим авторам не было. В 1929 году Пильняку уже пришлось выйти из Союза писателей и сложить с себя полномочия его руководителя, но тоже ничего не было. Настоящая катастрофа над ним разразилась только в октябре 1937 года, когда его арестовали, и в 1938-м расстреляли как японского шпиона за его давнюю книгу о поездке на японские острова, кстати, замечательную. По большому счёту травля 1929 года – это пока ещё сравнительно вегетарианский, как говорила Ахматова, но уже очень важный прецедент. Уже публиковаться за границей – это измена для русского писателя.

Что же касается самой повести «Красное дерево», то она потом спокойно была включена Пильняком в роман «Волга впадает в Каспийское море», который так же из неё вырастает, как из платоновского «Происхождения мастера» вырастает «Чевенгур». Это никаких нареканий со стороны читателей и критики не вызвало, и вообще никто никакой крамолы в этой повести странным образом не увидел, хотя крамола есть, и мы сейчас пытаемся рассмотреть какая.

Конечно, Пильняк не от хорошей жизни отдал эту вещь в Германию. В России 1929 года она непременно вызвала бы если не скандал, то, по крайней мере, серьёзную, нешуточную проработочную кампанию. В чём же там дело? Почему эта вещь в конечном итоге стоила Пильняку судьбы и литературной карьеры? Тут вообще интересная довольно штука, потому что в 1956 году Пильняка реабилитировали и начали опять издавать, реабилитировали как человека, а вот прозу его почему-то не реабилитировали. Её печатали, но не очень много, в основном начали печатать после перестройки, и даже «Голый год», самый публикабельный его роман и самый известный, самый перепечатываемый в России, он почему-то ему новой волны славы не принёс. Вот когда Бабеля, Зощенко вернули, вернули леоновского «Вора», им переработанного, это всё становилось сенсациями эпохи. Проза двадцатых годов вызывала к себе горячий интерес. А вот Пильняк почему-то не вызвал, почему-то его как-то подзабыли. И я думаю, причина тут не только в том, что люди деградировали, не только в том, что литературоведение обсоветилось, нет, я думаю, причина была и в самом Пильняке тоже. Потому что Пильняк – это такой бледный довольно клон Андрея Белого, проза его хаотична, спутана, не сказать, чтоб очень глубока, полна повторов, местами довольно поверхностна, она как-то носит на себе следы очень сильной скорописи, что для импрессионизма, может быть, и хорошо, но для мысли, без которой прозы не существует, это не всегда хорошо. «Красное дерево» – это ещё не худшее его произведение, потому что такие романы, как «Соляной амбар», или та же самая «Волга», или «О’кей! Американский роман», носят на себе ужасный отпечаток именно вот этой поверхностности. Он словно не разрешает себе смотреть глубже. Но вместе с тем отдельные наблюдения, отдельные мысли у него есть превосходные. И вот «Красное дерево» в этом смысле при всей своей непрописанности, хаотичности и туманности, она вещь неплохая, и я бы её рекомендовал, пожалуй, прочитать, тем более что там читать-то, в общем, нечего – 32 страницы. А из-за этих 32 страниц жизнь Пильняка сломалась навеки.

В чём там дело? Он описывает Россию, прежде всего это город Углич – город, где убили последнего Рюриковича. Это город, в котором всё время стоит вой, такой звон в воздухе, потому что сбрасывают с церквей колокола. И всякий раз, как этот колокол падает в землю, он уходит в неё на два аршина. А церквей очень много. И вот от этого звона невозможно жить, и всё население города пребывает в таком состоянии сильнейшего нервного стресса. Но при этом в городе очень много удивительных памятников старого быта, и прежде всего это город знаменитых краснодеревщиков. И вот два брата, местных уроженца, братья Бездетовы, приезжают в этот город и начинают ходить по бывшим, скупая это красное дерево: столы, буфеты, торшеры – всю эту старую мебель. И через скупку этого дерева даётся широкая панорама несчастных бывших людей.

Старуха генеральша, для которой эти табуретки, и бювары, и зеркала – последняя память о родителях. Она совершенно одна, кроме нее, старухи, этих родителей никто не помнит. Раньше у неё был жилец, он ей платил, ей хватало даже на чай с сахаром. Теперь помер этот жилец, и она вынуждена продавать старину. А дальше старик, который спит под вытершейся беличьей шубой, единственный настоящий дворянин в городе, про которого помнят, что он однажды мальчику-слуге за нерасторопность одним ударом левой рукой вышиб семь зубов. Теперь это абсолютно опустившийся безумец, который на всех приходящих кричит, а дальняя родственница его продаёт опять-таки старую мебель и фарфор, и он кричит: «Нет, мы не будем с ними торговаться, мы продадим то, что хотим мы, а не то, что хотят они». И жалкая эта спесь тоже замечательно у Пильняка показана. Вот девушка, сидящая в старых девах, которая очень радуется любым гостям из Москвы, и накрывает для них стол, и пытается им понравиться. В общем, жалкая такая полужизнь. Рядом ещё Иван, с характерной фамилией Ожогов, который ютится в руинах, который был когда-то красным командиром, а теперь кричит, что всё, нет ему места в новой жизни, пишет по ночам стихи про то, что мы раздули мировой пожар. Он говорит, что в 1921 году всё кончилось, кончилась наша воля, началась чужая власть. Кстати говоря, с НЭПом очень многие из красных командиров так и не смирились, и они не только в воры пошли, как Векшин у Леонова, а некоторые из них пошли вот в эти совершенно деклассированные элементы, как Ожогов, спящий в руинах, и всё, что он себе выслужил, – это вот это жалкое, где-то в развалинах бывшей церкви, лежбище. Надо сказать, что на фоне всей этой жизни Пильняк постоянно живописует чудаков, юродивых, странных фанатиков своего дела, мастеров, с которых это «Красное дерево» и пошло.

Вы, естественно, мне очень легко скажете, в каком другом произведении широкая картина русской жизни была нанизана на историю мебели. Ну конечно, это «Двенадцать стульев». И Пильняк с поразительной лёгкостью хватает всё, что плохо лежит. Историю со стульями придумал Валентин Петрович Катаев, который носился тогда, как он вспоминает, с теорией движущегося героя, на движущегося героя можно много чего нанизать. А кто странствует? Странствует, в частности, вор, как странствует леоновский герой или каверинский, и странствует благородный жулик, как Бендер, а может странствовать, как частный случай, скупщик. У Роальда Даля был замечательный рассказ про путешествующего скупщика, который по деревням у бедняков выискивает всякую чиппендейловскую мебель и находит иногда удивительные сокровища. Но вот здесь как раз, в чём собственно прелесть этой замечательной истории, красное дерево, а позднее в эпилоге виноградовский фарфор, выступает довольно забавной метафорой. Что же, собственно, происходит?

Пильняк в начале и в конце повести (он вообще не большой мастер композиции, что там говорить, он пишет довольно хаотично, но здесь у него всё просчитано) помещает довольно длинные отступления. Первое – о русских юродивых, а второе – о мастеровых по производству русского фарфора, причём ему становится известно, он расследует подробно эту историю, что русский фарфор не был скопирован с китайского, он был русскими изобретён, тоже путём, я бы сказал, гениального жульничества, его выдавали за китайский, но он был виноградовский.

И вот в этих двух отступлениях подчёркивается кривизна, чудаковатость, неудобность, колючесть русского характёра, его юродство, подчёркивается то, что в этой стране чудаков и юродивых, которая не изменилась с XIV века, а Пильняк всё время подчёркивает, что вокруг была кухня XV века, обычаи XVII века, пейзажи XIV века, ничего не меняется, вот среди этих юродивых зарождаются какие-то удивительные экзотические промыслы, как амбра в желудке кашалота является, говорят, признаком его болезни, но амбра – единственное, что в кашалоте хорошо пахнет. Вот точно так же и здесь, в этом страшном русском кашалоте, в этом диком пейзаже, где он пишет, что до ближайшей железной дороги 50 верст, там среди этой дикости зарождаются вдруг удивительные, экзотические, ни на что не похожие чудеса. Ремесло краснодеревщика, ремесло фарфоровщика, фольклор, песня, чудесные диковинные блюда, чудеса русской кухни. То есть Россия, по Пильняку, это такой жестокий, конечно, страшный, конечно, грязноватый, всегда нищий мир, в котором тем не менее цветут ни на что не похожие экзотические цветы. И вот надо сказать, что образ такой России для 1929 года уже нечто совершенно неприемлемое.

Существует такая довольно примитивная точка зрения, что Пильняка трудно читать. Это не так. На самом деле Пильняк пишет абсолютно нейтральным слогом, читать некоторые его сочинения, например «Рассказ о том, как создаются рассказы», – милое дело. Ну в «Голом годе», может быть, действительно есть некоторые прыжки сюжета, и сюжета как такового нет, и хаос господствует, но в «Красном дереве» всё ещё довольно логично. И вот я, пожалуй, некоторые вещи оттуда, некоторые куски просто воспроизведу, потому что они на самом деле неплохи. Вот смотрите:

«В 1744 году директор китайского каравана Герасим Кириллович Лобрадовский, прибыв на кяхтинский форпост, принял там в караван некоего серебряника Андрея Курсина, уроженца города Яранска. Курсин, по рассказу Лобрадовского, поехал в Пекин, дабы там узнать у китайцев секрет производства фарфора, порцелена, как он тогда назывался. В Пекине, через русских “учеников прапорщичья ранга” Курсин подкупил за тысячу лан, то есть за две тысячи тогдашних русских рублей, мастера с богдыханского фарфорового завода. Этот китаец показал Курсину опыты производства порцелена в пустых кумирнях в тридцати пяти ли от Пекина. Герасим Кириллович Лобрадовский, вернувшись в Санкт-Петербург, привёз туда с собою и Курсина, и писал государыне донесение о вывезенном из Китая секрете порцеленного дела. Последовал высочайший указ об отсылке приехавших из Китая людей в Царское Село.

Почести Курсину были велики, но его воровство проку не дало, ибо на деле выяснилось, что китаец поступил коварно, как тогда сообщалось в секретном циркуляре. Курсин вернулся в Яранск, страшась розог. Одновременно с этим, 1-го февраля 1744 года, барон Корф заключил в Христиании секретный договор с Христофором Конрадом Гунгером, мастером по фарфору, обучавшемся, как он говорил, и познавшем мастерство в Саксонии. Гунгер, сторговавшись с бароном Корфом, секретно на русском фрегате приехал в Россию, приступил к постройке фарфоровой фабрики, впоследствии ставшей фарфоровым заводом, и приступил к производству опытов, учиняя дебоши и драки на дубинках с русским помощником Виноградовым. Он бесплодно занимался этим до 1748 года, когда был изгнан из России за шарлатанство и незнание дела.

Гунгера заменил русский бергмейстер, ученик Петра, беспутный пропойца и самородок Виноградов, это он построил русское порцеленное производство таким образом, что русский фарфор ниоткуда не заимствован, будучи чистым изобретением. Родоначальниками русского фарфора всё же надо считать Курсина, кругом китайцами обманутого, и Гунгера, кругом Европой обманутого. И русский фарфор имел свой золотой век. По традиции Дмитрия Виноградова, около производства были любители, чудаки, пропойцы, скряги, они заводствовали там же, где светлейшие Юсуповы, столбовые Всеволожские и богородский купец-чудак Никита Храпунов был порот по указу Александра I за статуэтку, где изображён был монах, согбенный под тяжестью снопа, в коем спрятана была молодая пейзанка. Все крали друг у друга секреты, Юсупов – у завода, Киселёв – у Попова, Сафронов подсматривал секрет ночами, воровски, в дыру с чердака. Эти мастера и чудаки создали прекрасные вещи. Русский фарфор есть чудеснейшее искусство, украшающее земной шар».

Вот этот огромный, квазиисторический пассаж, полный фамилий, дат, на самом деле абсолютно поэтический по своей природе, – это ведь метафора русской революции. Потому что метафора русской революции точно так же довольно глубоко фундирована, эта русская революция украдена у немцев, у французов, она вся состоит из подмен, цели её были не те, что заявлены, методы не те, что планировались, но в результате она дала расцвет русского духа, украсивший собой земной шар, как это ни ужасно. Она украсила его, конечно, не только торжеством и не только своими идеями, она ещё испоганила его примерами небывалых злодейств. Но понимание революции как чудесного умысла, чудесного вымысла русского духа, не зря книга стихов Цветаевой о революции называлась «Умыслы». Вот это Пильняку придаёт некоторую энергию заблуждения, по-толстовски говоря, некоторый художественный дар, с которым эта вещь написана.

«Красное дерево», понятно, что «красное» имеет здесь довольно широкие метафорические подтексты, «Красное дерево» – это русская революция, торжество ума русских чудаков, которое не имеет никакого отношения ни к учению Маркса, ни к европейской мысли вообще, это чудо русского духа, бессмысленного и беспощадного. И вот в этом, пожалуй, главный пафос этой повести. Вот почему Пильняк, когда его прорабатывали, только спокойно ухмылялся, потому что он понимал, что он своё сказал. И может быть, сейчас от всего его наследия точно так же осталась эта вещь, как, собственно, и от всей русской революции осталось её великое авангардное искусство, а всё остальное, как правильно говорит Иван Ожогов, закончилось в 1921 году.

Тут поступил вопрос, как следует относиться к книге Пильняка «О’кей. Американский роман», который, кстати, переиздаётся довольно часто.

Я плохо к ней отношусь, потому что Пильняк не увидел ничего в Америке. Он в Японии ещё что-то увидел, а в Америке ничего не понял. Он пошёл здесь по стопам Маяковского, который тоже увидел там культ доллара, главным образом, и по стопам Горького, который ничего не увидел, кроме жёлтого дьявола, кроме золота.

Америка предстала Пильняку страной штампа, ну это потому, что он языка толком не знал. Настоящую Америку написали в России только Ильф и Петров в «Одноэтажной Америке». Точно так же, как роман о мебели, надо сказать, у Ильфа и Петрова получился гораздо лучше, это потому, что Ильфу и Петрову присуще было насмешливое, несколько дистанционное, ироническое отношение к происходящему, а Пильняк всё принимал очень всерьёз.

Причина тут знаете в чём? Для того чтобы правильно писать о русской революции, надо быть в ней немножко чужаком, надо быть или Джоном Ридом, приехавшим из Америки, или Ильфом и Петровым, приехавшими из Одессы. А местный уроженец слишком близко к сердцу всё принимает и потому постоянно скатывается в истерику, что, впрочем, не должно для нас заслонять и пильняковского мужества, и пильняковской философии.

Мариэтта Шагинян

«Гидроцентраль», 1930

Сразу хочу сказать, что говорить я буду не столько об этом романе, сколько о контексте, потому что о романе говорить невозможно, это просто скучно. Это история построения Мизингэса, гидроэлектростанции в Армении. Книга Шагинян была в России поднята на знамя, была сделана до некоторой степени культовым произведением. Мариэтта Шагинян была канонизирована в качестве советского писателя. Что с ней произошло?

Она прошла действительно славный путь от поэтессы-символистки, достаточно экстравагантной, вызывавшей на дуэль Ходасевича за, как ей казалось, ужасное обращение с его первой женой Мариной, от сочинительницы символистских драм, которые, между прочим, нравились Блоку и носили пышные названия вроде «Истинно-суженый»; от такой сочинительницы символистской белиберды до главного биографа Владимира Ильича Ленина, до автора, получившего Ленинскую премию за «Четыре урока у Ленина».

Шагинян вообще-то неплохой писатель, должен я сказать с некоторым ужасом. Например, её автобиографическая восьмитомная книга «Человек и время» являет собой далеко не худший образец идеологической интеллектуальной автобиографии, читать её интересно, её детство хорошо там описано. Человек прожил 94 года, ему есть что рассказать. Знаменитая эпиграмма «Железная старуха Мариэтта Шагинян – искусственное ухо рабочих и крестьян» связана, конечно, с её прогрессирующей глухотой: она без слухового аппарата не слышала даже крика. Эта эпиграмма Михаила Дудина не должна заслонять от нас того факта, что Мариэтта Шагинян была в сущности неглупым человеком.

Она всю жизнь была одержима двумя действительно важными проблемами. Первая – как принести в массы культуру: ей казалось, что принести культуру в массы и есть единственная настоящая революция. Вторая – как подать процесс труда. В 1933 году она напечатала свои дневники. Это жест, который не должен вызывать какой-то насмешки, нормальный жест Серебряного века, потому что жизнетворчество, стирание границ между культурой и жизнью – совершенно нормальная практика для тех времён, люди в это время, как вы понимаете, довольно широко освещают в искусстве собственную биографию, иначе просто никак, это их жизнь, их собственный материал. Когда она напечатала дневник, там были слова: «Надо научиться подавать процесс труда как процесс игровой, соревновательный». «Гидроцентраль» – это мучительная попытка написать о труде так, чтобы было интересно.

Не будем забывать, какое это время. Это знаменитая эпоха конструктивизма. Литературный центр конструктивистов появился гораздо раньше, ещё в 1925 году Илья Сельвинский создал эту прелестную организацию. Входят в неё и Инбер, и Луговской, и Адуев, и масса других людей. В русской литературе с любовью всё обстояло хорошо, неплохо со страданиями, интересно с революцией, исканиями, религией, Богом. Но никогда ещё процесс труда, созидания чего-то в русской литературе не отражался. Сделаем это главной темой литературы, ведь это так интересно! Отчёты, собрания, соревнования, планы, проекты. Это же может стать основой большой литературы.

Таково было их сознательное заблуждение. Валентин Петрович Катаев мучился, сочиняя роман «Время, вперёд!», пытаясь сделать его по мере сил авангардным, пропуская первую главу, перенося её в конец. Главной темой там, конечно, становится соревнование уральцев с харьковчанами. Сделать ещё больше кирпича, устроить ещё быстрее формирование бетона, проверять этот бетон на прочность, потому что у харьковчан он недостаточно прочный. Люди требуют, чтобы им ставили всё большие и большие здания, берут на себя невероятные обязательства, перестают спать. Действительно, такая истерика вокруг трудового процесса возникает.

Надо сказать, что «Время, вперёд!» проникнуто этой дрожью, оно читается, хотя видны и самоподзавод, и фальшь. Не будем забывать, что именно из этого «Время, вперёд!» была сделана знаменитая сюита Свиридова к фильму, а именно из этой музыки – музыка к программе «Время». Помните стремительно несущееся, разрушающее всё на своём пути время, которое несёт в себе зерно собственной деконструкции? Эта музыка и есть такая хроника громкого пафосного самоуничтожения. Тогда же и Эренбург писал свой «День второй», где у него кончает с собой единственный сколько-нибудь приличный герой, интеллигент Володя.

Что касается Шагинян с «Гидроцентралью», то в этой книге привлекательны две вещи. Во-первых, привлекательна постоянная рефлексия, диалог с читателем, где автор иронизирует над собой, говорит, что, может быть, читателю скучно, подсказывает читателю разные версии развития событий. Это какая-то попытка с читателем поговорить. Второе же, что там привлекательно, – это выделенный Адамовичем в рецензии на роман диалог, который происходит между иностранным спецом, приехавшим туда, и нашим инженером. «Ради этого диалога стоило, наверно, читать весь этот скучный роман, который на самом деле есть просто тошнотворная мешанина из букв», – говорит Адамович. Не скажу, что совсем тошнотворная, какие-то реалии армянской жизни, реалии строительства для историка бесценны. Но читать это для удовольствия, полагаю, сегодня невозможно. А диалог этот интересный, ради него стоит потерпеть.

Все русские писатели в 30-е годы следовали завету Леонова, который сказал: «Отдавайте заветные мысли отрицательному герою, тогда вам ничего за это не будет». Пожалуй, это верно. И заветные мысли Шагинян отданы американцу. Он говорит, что европейская цивилизация очень давно научилась делать вещи. Она не умеет делать отношения. «Наш пафос сегодня – делать человека. Мы более человечны, чем вы. Вы говорите, что сделали свою революцию во имя людей, а вам до людей никакого дела нет. Вы заняты графиком, сведением счёта». Помните, это примерно как Пастернак писал Маяковскому: «Вы заняты нашим балансом, трагедией ВСНХ, вы, певший Летучим голландцем над краем любого стиха».

«Вы заняты балансом. А между тем человек – единственное в истории, чем стоит заниматься. Вы поставили во главу угла производительные силы и производственные отношения. Но интересна эволюция человека, культуры, искусства, религии, а то, чем занимаетесь вы, абсолютно не имеет смысла». На это, собственно говоря, Мариэтта Шагинян устами советского человека отвечает: «Нет, этот этап пройден. Европейская история закончена. Сейчас важен только пафос делания вещей. Мы будем делать вещи, мы научимся идеально рациональному расходованию сил, идеальной организации производства. Человек с его психологией остался в прошлом, пришла психология гигантского коллектива».

Вы знаете, сейчас, когда прошло почти девяносто лет с момента публикации этого романа, я всерьёз думаю: а может, был прав советский инженер? Потому что Европа с её интересом к человеку, к тонкости и душе не выдержала XX века. Она попала под соблазн фашизма, после которого никогда не очнулась. В общем, европейские идеи в своём большинстве уже к 1945 году значительно обветшали.

А вот Советский Союз с его пафосом «людей-гвоздей» – «Гвозди бы делать из этих людей» – мало того что он победил фашизм, он после этого умудрился устроить крупнейшую космическую программу, культурную программу. Пусть в этом помогала советская «оттепель» с её частичным гуманизмом, но она никогда не была вполне европейской, чего уж там. Может быть, советский проект, проект советского сверхчеловека, о котором пишет Шагинян, оказался более живучим. Может быть, он выдержал XX век, а не культурная Европа.

Этот спор недоспорен, понимаете? Для меня сегодня нет однозначного ответа. Поэтому роман «Гидроцентраль» с его абсолютно бесчеловечным пафосом актуален потому, что, может, и человек-то кончился. Мне кажется, XX век был концом человеческой истории, истории личности. Наступила история коллективов, потому что коллективами проще управлять, в коллективе менее возможны эксцессы. Да, может быть, не получилось тоталитарной вертикальной организации. Настал век горизонтальных сообществ, социальных сетей. Но то, что век одиночек завершился, может быть, и есть самый печальный вывод, который может сделать читатель Мариэтты Шагинян.

Какова художественная ценность произведений Шагинян?

Ранние её пьесы плохи, тут говорить не о чем. Что касается стихов, которые она публиковала, это стихи примерно уровня Нины Берберовой, такого же литературного качества, крепкий третий ряд. А вот «Четыре урока у Ленина» и такое замечательное произведение, как «Первая Всероссийская», показывают её как талантливого журналиста, хорошего хроникёра и довольно интересного историка. В любом случае читать Шагинян полезно. Когда мы читаем гениев, мы читаем эволюцию гениев. А когда мы читаем Шагинян, мы через неё постигаем эволюцию времени, и это не последнее дело.