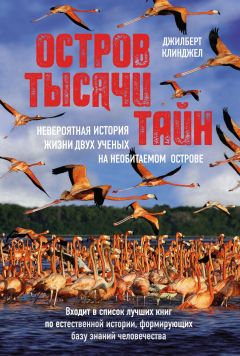

Автор книги: Джилберт Клинджел

Жанр: Книги о Путешествиях, Приключения

Возрастные ограничения: 12+

сообщить о неприемлемом содержимом

Выйти на двор сразу же после взрыва было равносильно самоубийству. Коровы в панике давили друг друга, не отставали от них и ослы. Эта бешеная ревущая орда в мгновение ока разнесла каменную изгородь и ринулась в заросли. Больше я их не видел.

Меня поражало, что птицы на острове были совсем ручные: залетали в окно, сидели на столе, прыгали по полу. На дворе любили собираться земляные голуби – небольшие птички чуть побольше воробья, которые подпускали к себе совсем близко. Они принадлежали к подвиду, который отличается бледной окраской и необыкновенно длинным латинским названием, состоящим из двадцати девяти букв. Любопытно, что эта разновидность обнаружена только на двух островах – на Инагуа и на Мона, который расположен от Инагуа в трехстах с лишним милях, между Пуэрто-Рико и Эспаньолой. На соседнем же острове Маягуане, от которого до Инагуа всего день пути, распространена совершенно другая разновидность земляных голубей. Я поймал одну из этих хрупких коричневых птичек и посадил в клетку. Но она так беспокойно металась взад-вперед, так билась о прутья, вовсе не глядя на зерно, которым я угощал ее, была так несчастна, что я ее выпустил.

Самыми бесстрашными были пересмешники[21]21

Пересмешник многоголосый (Mimus polyglotus) – представитель близкого к дроздам семейства Mimidae. Очень хорошо поет, а также обладает исключительной способностью подражать голосам различных птиц и даже крикам домашних животных и городским шумам. Серенькая, размером с дрозда птица обитает на юге США, в Мексике, на Кубе и на Багамских островах; держится в садах, в полезащитных насаждениях, залетает в городские парки. Гнездится в густых кустарниках. Питается насекомыми и ягодами.

[Закрыть]. Здесь они гораздо светлее своих северных собратьев и любят сидеть на подоконнике, когда вы работаете, и распевать во все горло, не обращая на вас ни малейшего внимания. Особенно отличался один из них: устроившись на коньке крыши, он распевал свои ноктюрны. В предрассветной тиши, когда пассат почти замирает и все звуки кажутся приглушенными, этот одинокий пересмешник пел свои песни, оглашая серебристыми звуками безмолвную ночь. Это были самые отрадные часы в моей островной жизни.

Однако всех очаровательнее и занимательнее были колибри, которые летали повсюду. Неугомонные и совершенно ручные, они молниями носились среди колючих опунций, отрывисто чирикая и подлетая время от времени к цветам кактусов, или неподвижно висели в воздухе на своих невидимых крылышках. В дверях и окнах то и дело мелькали их стремительные тени, их гудение отдавалось под крышей.

В углу двора, возле каменной стенки, находились остатки клумбы алоэ. Когда я впервые пришел сюда, алоэ были в полном цвету – длинные ярко-желтые соцветия с глубокими трубчатыми венчиками. Их ослепительная окраска привлекала колибри. Как-то я насчитал не менее тридцати пичужек, порхавших над грядкой. Они совсем меня не боялись и подпускали к себе на несколько шагов. Их спокойствие я объясняю уверенностью в своих превосходных летных качествах и тем, что им еще не посчастливилось познакомиться с человеком поближе. У меня есть фотографии, где они сняты спящими на веточках – их сон нисколько не тревожили мои манипуляции с камерой. В этом смысле наиболее поразительным был случай, когда колибри подлетел и неподвижно повис в воздухе сантиметрах в тридцати от моего носа, а потом, внимательно меня изучив, легко, как пушинка, опустился на объектив фотоаппарата. Я старался не шевелиться; он же просидел так минуты две, по-прежнему не обращая на меня ни малейшего внимания, взмахнул крылышками и растаял в зеленой дали.

Все они принадлежат к одному виду, существующему лишь на Инагуа. Их ближайшие родичи обитают в далеких горах западной Панамы и Коста-Рики. Как этот вид появился на Инагуа – неизвестно. Согласно одной теории, это – остатки некогда многочисленной группы, которая была распространена по всей Вест-Индии, а затем постепенно начала вымирать, причиной чему явились стихийные бедствия, болезни, хищники, недостаток пропитания и вообще все несчастья, которым только могут быть подвержены колибри; в конце концов осталось только две их разновидности. Другая теория утверждает, что много веков назад предки колибри, живущих теперь на Инагуа, были переброшены сильным тропическим штормом через бурное Карибское море и нашли прибежище на Инагуа. С научной точки зрения первая теория более правдоподобна, но мне больше нравится рисовать в воображении, как происходил тот перелет, о котором говорит вторая.

На побережье Коста-Рики, как обычно перед ураганом, стояли тихие погожие дни и жарко светило тропическое солнце. Предки моих колибри безмятежно перепархивали с цветка на цветок. Воздух неподвижен, зной давит. В поисках пищи птички взлетали на верхние ветки деревьев. Но вот прошло несколько часов, над берегом собрались облака; они опускались все ниже и вскоре уже неслись над самыми верхушками деревьев. У земли же по-прежнему было тихо, и воздух стоял тяжелый и душный. Но это длилось недолго. С просторов беспокойного Карибского моря налетел ураган; он с ревом пронесся над берегом, срывая листья, ломая ветки, валя на землю могучие деревья. Когда деревья падали, пташек, укрывавшихся в их кронах, подхватывало потоком воздуха и увлекало ввысь, к черным тучам. Прижавшись друг к другу, парочка колибри, искавшая приюта на одной и той же ветке, была подброшена высоко в небо. Птички отважно боролись с резкими порывами ветра, пытаясь вернуться в свое лесное убежище, но все их усилия были напрасны. Крохотные колибри – они весят менее унции – оказались бессильны перед ураганом. Вскоре они попали под ливень, тяжелые твердые капли обрушились на крохотных птичек, и они промокли насквозь. Оставалось одно – подняться выше дождя, и колибри отдались во власть урагана, который вознес их на сотни метров над землей. Ураган умчался прочь столь же быстро, сколь и налетел, оставив после себя гибель и разрушение.

Он нес птиц мимо Кубы, через Ямайский пролив – все дальше и дальше в бескрайние просторы голубого океана. Их то подбрасывало к небу, то швыряло вниз, к самым гребням волн; прошло несколько часов, спустилась ночь, но среди рева урагана продолжали биться две пары крыльев – от сорока до пятидесяти взмахов в секунду. По мере того как птиц выносило в открытый океан, центробежная сила отбрасывала их к краю вихря. Измученные, замерзшие, голодные колибри увидели бледную зарю. Под ними бушевал океан; кругом только белые гребни волн над черной бездной, земли нигде не видно. Усталые птицы продолжали лететь по ветру. Они потеряли всякую ориентировку и стремились только к одному – удержаться в воздухе. Они по-прежнему летели парой; лишь благодаря упорству и сильным крыльям удалось им выдержать это испытание. Затем ветер утих, но волны все еще громоздились к самому небу. Взмахи крыльев становились все реже, силы иссякали. Вдали показалась узкая буро-зеленая полоска: остров! Птицы устремились к земле. Земля была ровная, плоская, покрытая скудной растительностью, но все же это была земля. Еле живые от усталости, крошки опустились на какое-то растение. Их головы поникли, крылья бессильно опустились – они уснули.

Прошел час или два. Отдохнувшие пташки проснулись и весело защебетали, перекликаясь друг с другом. После урагана все вокруг было тихо. Стройный кактус приветливо кивал им цветком – темно-красным, с желтым кружком тычинок. Один из колибри сел на цветок и глубоко погрузил в него клюв. Вторая птичка последовала его примеру. На их тонкие, как проволочка, языки налипли крохотные насекомые. В следующем цветке они добыли немного сладкого нектара и поймали насекомых – мельчайших паучков и комаров. Вскоре колибри снова заснули друг возле друга на шипе опунции. Они отдыхали всю ночь, набираясь сил. Шли дни, птицы по-прежнему не разлучались, ужасы урагана были забыты… Затем наступил момент, когда самец ощутил в себе прилив энергии; подобно его правнукам, которых я наблюдал в таком же состоянии, он принялся кружить вокруг своей безмятежной, более скромно окрашенной подруги. Сначала она почти не обращала на него внимания, но его ухаживания становились все настойчивее, игнорировать их стало невозможно. Он как сумасшедший носился взад-вперед, вертелся и кружился перед нею; он двигался все стремительнее, словно раскачиваясь на невидимом маятнике; засохшие листья шелестели от ветерка, поднимаемого его крыльями – теперь, когда любовный танец достиг апогея, они стали издавать сердитое гуденье. Жених был неотразим, и они вдвоем улетели в заросли кактусов, чтобы там, на колючем листе, совершить таинство любви. В крохотное гнездо, свитое из мягких волокон и украшенное яркими лишайниками и кусочками сухих растений, самка снесла яйца – плоды первого на острове птичьего брака. Вот как я представляю себе историю появления колибри на Инагуа.

Однажды в ветреный день я сидел в хижине за пишущей машинкой, как вдруг мою работу прервало сердитое жужжание. Отдаленный потомок первых на острове колибри влетел в хижину через открытую дверь и теперь тщетно пытался выбраться наружу через окно, завешенное прозрачной москитной сеткой. Это был самец. Я выпутал его из сетки, посадил в первую попавшуюся клетку для ящериц и снова сел за машинку. Тут же перед сеткой загудел второй; он последовал в клетку вслед за первым. Оба принялись охорашиваться: хоть я и старался брать птиц как можно осторожнее, все же мои неловкие пальцы помяли их роскошный наряд. Однако пташки как будто не тревожились – они методически оправляли на себе перышки, тонко и пронзительно чирикая и не обращая на меня ни малейшего внимания. Даже когда я снова взял их в руки, они не сопротивлялись, а спокойно лежали у меня на ладони. Это было нечто новое в моей орнитологической практике: никогда прежде я не видел, чтобы дикое существо так доверчиво относилось к человеку. Немного погодя я открыл дверцу клетки и выпустил колибри. Они вспорхнули под самую крышу и стали носиться там взад-вперед. А как только я сел на стул, они, казалось, забыли о моем существовании. Я откинулся на спинку стула и стал за ними наблюдать.

Один, усевшись на стропило, поправлял перышки, как вдруг второй отлетел в дальний конец комнаты и очертя голову ринулся на него, ударом сбросил противника со стропила, но пострадавший тотчас же оправился и сам перешел в наступление. Оба, казалось, горели ненавистью, и вся хижина наполнилась их яростным гулом. Они метались, пища и пронзительно вскрикивая. Потом, к моему величайшему удивлению, они заключили перемирие и, усевшись рядышком на балке, снова принялись за свой туалет. Ни я, ни открытая дверь их не интересовали. Затем драка, если это действительно была драка, возобновилась. Их столкновения были ужасны: колибри устремлялись друг на друга из противоположных углов хижины и сшибались, роняя перья и шумя крыльями. Потом снова наступило перемирие.

Так прошло полчаса – они все не унимались. Я едва не свернул себе шею, наблюдая за ними; вскоре мне понадобилось выйти. Я оставил дверь открытой, подперев ее, чтобы колибри могли улететь. Вернувшись, я напрасно пытался обнаружить пташек под крышей – их там не было. Мой взгляд случайно упал на койку: на ней лежал крошечный комок перьев. Колибри был жив, но очень слаб. Его лапки судорожно дергались, из длинного, раскрытого клюва свисал язык. Не обнаружив на перьях крови, я расправил его крылья, чтобы посмотреть, не сломаны ли они; крылья были целы, и я их снова сложил. Вскоре колибри подобрал язык и начал тихонько попискивать. Этот писк трудно описать; пожалуй, больше всего он похож на писк маленьких полевых мышей. Я погладил птицу, вынес ее на солнце, к большой опунции, и поставил лапками на край большого желтого цветка. Сначала она покачивалась, как пьяная, но постепенно обрела равновесие. Погрузив клюв в цветок, она глотнула раз, другой, отдохнула, потом попила еще, вяло развернула крылья, пролетела между двумя кактусами и скрылась из виду.

Жизнь в полосе прибоя

Все можно забыть, только не это… Когда-нибудь воспоминания об Инагуа поблекнут и сольются в моей памяти с другими, образы животных, птиц и людей, которых я там видел, потеряют четкость и превратятся в бледные, расплывчатые тени. Но я закрою в тишине глаза, и снова перед моим взором возникнет картина острова. Разрывая тьму, на меня надвинутся грохочущие звуки. В них слышится то гортанный рев, то шелест и вздохи; мелодия рвется вверх, а затем падает – и так без конца. Это шум прибоя. День за днем я слышал, как он грохочет неподалеку от хижины, перекатывая валы, вскипая пеной, образуя воронки, то шумный и гневный, то нежный и рокочущий. Я внимал ему час за часом, целыми неделями, пока он не запечатлелся в клеточках моего мозга во всех своих темах и вариациях. Днем и ночью он определял темп и тональность островной жизни. Чуть уляжется ветер, прибой становится спокойным и ласковым, но когда стихии бушуют и завивают волны барашками, в его голосе звучат раздражение и злость.

Жизнь на острове протекала под непрерывный аккомпанемент прибоя. Вот почему стоит мне услыхать шум разбивающейся волны – и сразу же вспоминается нескончаемая череда тропических дней, заросли неподвижного, пышущего жаром кустарника, мерцание дрожащего раскаленного воздуха, изогнутые, наклоненные в сторону моря стволы пальм на белоснежном берегу, плавные очертания голых дюн, сверкающих на солнце; застывшие в синем небе пальцы кактусов, насыпи, поросшие опунцией и акацией, призрачно-бледные пятна камыша и эфедры и темно-зеленые поросли железного дерева и лаванды. Прибой был музыкальным сопровождением к бархатистой атмосфере душных, темных ночей и к стальному свету луны на обрушенных стенах домов, испещренных узорчатой тенью листвы; сами листья вырисовывались черным зубчатым силуэтом на фоне звездного неба и проносившихся облаков, меж тем как небосклон искрился миллионами вспыхивающих огней. Шум океана не умолкал никогда – от него нельзя было ни уйти, ни спрятаться. Волны с рокотом разбивались о скалы и со свистом накатывали на отлогий песчаный берег, чтобы тут же отпрянуть назад.

Чем дольше я жил на Инагуа, тем сильнее привыкал к тому, что мои дневные труды неизменно заканчиваются под шум и плеск прибоя. Когда джунгли раскалялись до такой степени, что в них замирала всякая жизнь; когда равнины и соленые лужи застывали в полной неподвижности под отвесными лучами полуденного солнца; когда на белесых дюнах царила мертвая тишина, нарушаемая лишь легким шелестом песчинок под ветром; когда ящерицы прятались в норы, а птицы куда-то улетали, прямо-таки бесследно исчезали, – тогда я находил облегчение на морском берегу. Здесь всегда ощущалась жизнь, царило оживление и воздух дышал прохладой. Неведомая магнетическая сила, быть может, тот же самый инстинкт, который толкает узника к железным прутьям решетки, влекла меня сюда. Ноги, покрытые язвами и сожженные раскаленным песком, сами несли меня сначала к дому, где я оставлял дневные записи и собранные образцы, а потом на берег. Я купался, лежал, размышляя на прогретых солнцем скалах. Вначале я мало бывал на берегу, затем стал бывать там чаще, а под конец прогулки к морю вошли у меня в привычку. Это произошло еще и потому, что на острове не хватало пресной воды и стирать белье приходилось в морской. Инагуа – большой, плоский, каменистый остров, покрытый сухим, сыпучим песком и вязкими солончаками. На нем нет ни ключей, ни речек, а дожди – единственный источник пресной воды – выпадают довольно редко. Да и дождевая вода, простояв в лужах несколько часов, становится соленой. В поселке, правда, есть несколько колодцев, но вода в них такая соленая, что ее просто невозможно взять в рот. Большинство жителей рассчитывает только на дожди и собирает дождевую воду в каменные бассейны и деревянные чаны. У меня оставался бочонок хорошей, чистой ключевой воды, спасенный мною с парусника. Я выставил его перед хижиной и расходовал воду с величайшей бережливостью, зная, что наполнить его будет весьма затруднительно.

Итак, стирать приходилось морской водой. Мыло в соленой воде не мылилось, но белье получалось довольно чистым, потому что я отчаянно тер и отбивал его. Труднее всего было с мытьем посуды, но она у меня не особенно и загрязнялась, по той простой причине, что я не употреблял ни масла, ни сала. Дэксоны прибрали к рукам значительную часть наших запасов. А три ящика жира в жестянках, которые Колман собственноручно спас с «Василиска», тоже таинственно исчезли где-то на пути между лагуной Кристоф и Метьютауном.

На счастье, в моем распоряжении была груда банок с консервами, лежавшая под брезентом во дворе – ведь для приготовления обеда из консервированных продуктов почти не требуется воды. Впрочем, тут меня подстерегали сюрпризы, потому что все этикетки были смыты. Как ни старался я определять содержимое банок по их внешнему виду и размеру, мне так и не удалось вполне овладеть этим искусством. Хорошо помню самый чудовищный обед, какой я когда-либо ел. Однажды на исходе дня, целиком проведенного под открытым небом, я, голодный как волк, вернулся домой и вскрыл одну за другой четыре банки – во всех оказалась фасоль, и все в разных видах. Вот уже третий день подряд я напарывался на фасоль, но выбрасывать пищу было нельзя, и я покорно ее проглатывал. В тропической жаре вскрытые консервы моментально портятся, и мне приходилось съедать все, что ни попадалось. Противнее всего оказались лососина, тыква и вишневый компот.

Зато мне достался в личное пользование отличный плавательный бассейн. Конечно, ему было далеко до бассейнов в современном духе, сверкающих металлом и кафельной облицовкой: это была всего-навсего промоина, вырытая прибоем в прибрежной скале. Глубиной она доходила до четырех футов, а запас свежей воды в ней непрерывно пополнялся за счет водяной пыли, перелетавшей через скалы со стороны моря. Бассейн весь день находился под лучами солнца, и вода в нем нагревалась до самой подходящей температуры – температуры человеческого тела или чуть-чуть пониже.

Мне так нравилось купаться в этом естественном пруду, что я придумывал для себя тысячи оправданий, чтобы поплавать в кристально чистой воде. Но я никогда не намыливал тело, потому что мыло явно раздражало сотни мелких рыбешек, населявших бассейн. Синие, золотые, серебристые, красные и пурпурные, они переливались всеми цветами радуги. Среди них попадались экземпляры с яркими черными и желтыми полосками. Эти полосатики отличались особым дружелюбием и все норовили куснуть меня за голую спину или за палец ноги. К ним часто присоединялась стайка рыбешек бледно-коричневой окраски, точь-в-точь под цвет окружающих скал. Рыбки, словно призраки, скользили над самым дном, входили в тень, отбрасываемую моими ногами, и щекотали меня плавниками.

Когда я набрел на этот водоем, то обнаружил в нем четыре великолепных морских анемона – ни дать ни взять огромные красные гвоздики. Я содрал их с камней, на которых они лепились, и пересадил в уголок бассейна; там этот живой букет прижился и явно процветал. В моем пруду прижился и такой гость, от которого я должен был во что бы то ни стало избавиться: большой морской еж, черный и бархатистый, весь в острых иглах, в полтора-два дюйма каждая. Его я перенес в другую лужу, и он как будто легко освоился на новом месте.

Постоянная смена населения в этом приморском водоеме просто поражала. Рыбы появлялись и исчезали с каждым приливом, но для меня остается загадкой, как им это удавалось: ведь через край скалы в бассейн попадала лишь тончайшая водяная пыль. Вместе с рыбами в нем появлялось и исчезало неисчислимое множество беспозвоночных – причудливых креветок, обыкновенных и пильчатых, с такими прозрачными, светлыми боками, что можно было разглядеть, как работают их внутренние органы и переваривается то, что они съели на завтрак. Часто попадались и раки-отшельники, тащившие на себе морские раковины с налипшими гирляндами мха и водорослей; реже – морские черви, быстро прятавшиеся в трещинах, а иногда – маленькие медузы, похожие на розовые венки из лаванды. Они плавали, не делая ни малейших движений, и только их зонтики чуть заметно пульсировали.

Порой мне надоедала моя тихая заводь, но стоило пройти десять шагов – и я мог поплавать в бодрящих волнах океана. Коралловый уступ плавно спускался от бассейна к веселой, заросшей мхом желтой площадке, метров на шесть вздымавшейся над поверхностью самой синей в мире воды. Волны разбивались об этот уступ и откатывались назад, обнажая подводную часть фантастически разукрашенного рифа. Здесь, когда я плыл обратно к берегу, мне приходилось соблюдать всяческую осторожность, потому что волны били о скалы с огромной силой. Вся хитрость заключалась в том, чтобы, уловив подходящий момент, броситься на гребень набегающего вала; он выносил меня на площадку, поросшую мхом, и я сразу вскакивал и цеплялся за скалу, чтобы меня не снесло обратно в океан.

Это было чудесное развлечение, но на время мне пришлось от него отказаться, потому что однажды совсем близко у моих ног неспешно проплыла огромная, не менее шести футов длиной, мурена[22]22

Мурена (Muraena helena) – один из самых опасных морских хищников. Мурена близка к морским угрям (Congeridae), тело у нее змеевидное, а большая пасть сплошь усажена острыми и длинными зубами. Зубы так велики, что рыба не может закрыть рот: он у нее всегда оскален. Некоторые зубы, сидящие в глубине рта на нёбе, ядовиты. Длиной мурены бывают до двух и даже до трех метров. Они прячутся в подводных гротах, в расщелинах скал и караулят рыб и осьминогов. Известны случаи нападения мурен на купающихся людей и даже на людей в небольших лодках. Античные историки рассказывают, что некоторые римляне откармливали мурен провинившимися рабами. Хищных рыб держали в бассейнах с морской водой и тысячами подавали на стол во время пиров.

[Закрыть]: я слишком близко подплыл к ее логову. Никогда в жизни я не чувствовал себя более скверно: ведь я совершенно не подозревал о ее присутствии и лишь в самый последний момент, собираясь выйти на берег, увидел длинную зеленую голову с могучей пастью и острыми как кинжалы зубами. Я буквально бросился на камни, ухватился за выступ скалы и выбрался на берег.

Мурена – одна из самых хищных и страшных морских рыб. У мурен в обычае, спрятавшись в темной пещере или яме, подстерегать неосторожных рыбешек. Они принадлежат к семейству угрей и на вид кажутся неповоротливыми, но могут развивать неслыханную скорость. Почему эта гадина не отхватила у меня ни кусочка мяса? Вероятно, я ей не понравился и моя белая кожа не внушила ей ничего, кроме вульгарного любопытства. Встреча с муреной очень меня испугала, и прошло несколько недель, прежде чем я снова отважился пойти купаться на море.

Лежа на краю огромного камня, я в промежутке между двумя набегающими волнами получал возможность разглядеть подводную часть рифа. Таким образом мне удалось обнаружить футах в двенадцати ниже уровня воды логово мурены. Днем ее обычно не было видно, но ближе к вечеру она подплывала к выходу из пещеры и высовывала наружу голову. Я решил поймать ее и избавить окрестные воды от этой гадины.

В куче спасенного имущества, лежавшего под брезентом во дворе, я нашел кусок пенькового линя в четверть дюйма толщиною. Крючок я сделал из стального прута, служившего нам в качестве распорки на «Василиске», согнув и заострив один из концов. Мне нечем было зазубрить крючок, но я полагал, что, если буду держать лесу все время натянутой, мурена от меня не уйдет.

В тот же вечер после отлива я поймал для наживки какую-то рыбешку, навестившую мой водоем, и насадил ее на крючок. Бока рыбешки я надрезал перочинным ножом, чтобы из них пошла кровь, а затем пустил ее в воду. Мурена еще не показывалась, но я надеялся, что она стоит в футе или двух от входа. Рыбешка на крючке отчаянно дергалась, и мне все время приходилось подправлять лесу, чтобы удержать наживку у самого входа в пещеру. Вокруг наживки уже возбужденно шныряло несколько небольших рыб. Из-за непрерывного движения воды мне было трудно разглядеть, что происходило на глубине, но минут через десять я все же заметил, что безобразная зеленая голова начинает медленно высовываться из пещеры.

Трудно себе представить, с какой осторожностью действовало это предназначенное мне в жертву чудовище. Мурена не спешила: извиваясь между водорослями, она приближалась к наживке мельчайшими рывками, не больше чем на какую-то долю дюйма за раз. Рыбешка помельче тут же отплыла на почтительное расстояние и, не смея приблизиться, с явным интересом наблюдала за разворачивающейся драмой. Пасть мурены медленно раскрылась, и я увидел ряд прямых зубов цвета слоновой кости. Голова снова чуть продвинулась вперед. В нетерпении я дернул леску, и наживка почти коснулась рыла мурены. Полость рта ее сверкала белизной. Челюсти равномерно, с мучительной медлительностью сомкнулись над мертвой наживкой. Мурена глотнула и тут же скользнула назад. Изо всех сил я натянул лесу, но в голубой воде подо мною вдруг все забурлило, и бечевка, обжигая пальцы, стремительно пошла в воду. Тогда я быстро накинул петлю на выступ скалы и повис на конце лесы, она натянулась, как стальная проволока. Закрепив лесу узлом на выступе скалы, я налег на нее всей тяжестью своего стодевяностофунтового тела, но она не поддалась. Огромная рыбина была уже в своей пещере и прочно там засела.

Десять минут кряду я изо всех сил тянул и дергал бечеву, но в конце концов был вынужден в изнеможении опуститься на камни. Леса не подалась в мою сторону ни на дюйм, но и мурена не забилась глубже в свою пещеру. Мы ничего не могли поделать друг с другом. Тогда я бросился домой, схватил небольшой блок и тали – остаток нашей оснастки – и бегом вернулся на берег. Леса была по-прежнему туго натянута. Я быстро сделал бензель на той части лесы, что находилась у самой воды, а конец талей закрепил вокруг того же уступа, на котором держалась леса. Затем я снова приналег, теперь уже на тали, но с тем же результатом. Мое приспособление позволяло мне тянуть силою нескольких человек, но я по-прежнему не мог сдвинуть мурену с места. Ума не приложу, как я не вырвал у нее всю глотку. Я закрепил свободный конец за коралловый риф и снова налег всей своей тяжестью на лесу. На этот раз она как будто подалась. Я сбегал домой еще за одним куском каната и одним концом привязал его к тому месту, за которое тянул, а другим еще за один уступ.

Так дюйм за дюймом я вытягивал мурену из ее логова. Она упорно сопротивлялась, судорожно извиваясь всем телом. Сумела даже чуть-чуть попятиться назад, как вдруг сдала все позиции. В слепой ярости, обезумев от боли, она вылетела из пещеры и вцепилась зубами в лесу. Я рывком выдернул ее из воды на поросший мхом уступ скалы, а затем принялся отвязывать тали, чтобы оттащить мурену подальше от воды.

Но я не учел дикой злобы задыхающейся рыбины. Рывками шлепая по водорослям, она ринулась в мою сторону. Я увернулся, бросил лесу и забрался повыше. Мурена злобно щелкала зубами, и звук этот напоминал звук кастаньет. Из ее пасти струйками текла кровь. Я знал, что одного укуса этих зубов достаточно, чтобы вызвать тяжелое нагноение, которое не залечишь и в несколько месяцев. Более того, если кровь, капающая из разодранной глотки мурены, попадет на открытую рану, появится непосредственная угроза для жизни, так как в крови большинства угрей содержатся ядовитые вещества, и нескольких кубических сантиметров их достаточно, чтобы вызвать такую же мучительную смерть, как от укуса гремучей змеи. Как сейчас помню один лабораторный опыт, при котором я присутствовал: кролику ввели вещество, добытое из крови обыкновенного угря. Называется оно ихтиотоксином. Бедный зверек умер в страшных конвульсиях. И еще я видел руки рыбаков, распухшие и покрытые язвами; они разрезали угрей на приманку крабам, и яд попадал в трещины кожи.

Меж тем мурена соскользнула в воду и попыталась удрать, но я тут же схватил лесу и выволок ее высоко на берег, куда не достигал прибой. Там она долго лежала, разевая пасть и молотя хвостом по песку. Прошло немало времени, прежде чем она подохла, и только через четыре часа я решился подробно рассмотреть ее. Не один раз, думая, что все уже кончено, я издали, для проверки, тыкал в нее палкой, но она тут же оживала и впивалась зубами в дерево. Одну палку, толщиной около дюйма, мурена искрошила в мелкие щепы.

Крючок, как выяснилось, прочно засел у нее в желудке, и его пришлось извлекать ножом. Шкура этой гадины, толстая и кожистая, без каких-либо признаков чешуи, была покрыта толстым слоем слизи. Когда я волочил ее по камням, этот слизистый покров местами сошел, и под ним обнажилась ярко-синяя кожа. Рыба казалась зеленой именно благодаря сочетанию желтой слизи и синей кожи. В общем, вид у мурены самый гнусный: глаза маленькие и злобные, в каждой линии узкой, безобразной головы запечатлелась жестокость. Когда она подохла, я разрезал ее пополам и выбросил оба куска в море. В желудке у нее я обнаружил несколько рыбок и остатки краба.

Но поимка мурены была случайным, хотя и памятным эпизодом в моей островной жизни. Подлинное чудо приливов и прибрежных утесов открывалось не сразу, не в один день. В него приходилось проникать постепенно, мало-помалу, как в какой-нибудь сложный пассаж Бетховена или Шопена, который от повторного прослушивания становится более понятным и прекрасным. На первый взгляд скалистый берег казался безжизненным, если не считать величественного шума катящихся волн. Но вскоре я понял, что эти двадцать футов от вершины прибрежных утесов до уровня моря являются ареной самой сложной в мире органической жизни.

Мой приморский бассейн служил двойной цели. Во-первых, это было место для отдыха и купания; во-вторых, здесь можно было погрузиться в воду и спокойно наблюдать за жизнью животных, заселяющих полосу земли, омываемую прибоем. Из воды высовывалась только моя голова, но ни одна птица, ни одно животное, казалось, не принимали ее за голову живого человека, и меня никто не боялся. К тому же я наблюдал органическую жизнь в особом ракурсе, так сказать с точки зрения улитки, потому что край моего водоема находился на одном уровне с пенным водоворотом набегающих волн. Погружая голову в воду до самых глаз и склоняясь на один бок, словно какой-нибудь неуклюжий ламантин[23]23

Ламантин – морское млекопитающее животное, несколько похожее на тюленя, но с округлым хвостовым плавником вместо ластов. Принадлежит к отряду сирен, или морских коров. Питается морской травой и водорослями.

[Закрыть], я оказывался в одной плоскости с моллюсками и анемонами, чуть повыше рыб и пониже стремительно снующих крабов-грапсусов[24]24

Грапсусы – небольшие крабы с четырехугольным головогрудным щитом. К семейству грапсусов (Grapsidae) принадлежит и знаменитый китайский краб, завезенный в начале нашего века в Европу. Это большой вредитель: он рвет сети, объедает наживку и попавшую в сети рыбу.

[Закрыть]. Вися между землею и водою, я мог наблюдать за обеими стихиями, не будучи связанным ни с той ни с другой. Стоило мне перевести взгляд – и вместо темной глубины воды передо мной оказывались несущиеся по небу облака.

Результаты научных исследований в большой мере зависят от того, откуда и под каким углом зрения рассматривается то или иное явление. Одна и та же улица представляется нам двумя совершенно чуждыми друг другу мирами в зависимости от того, смотришь ли на нее из окна тридцатого этажа или из люка посреди мостовой. В первом случае люди принимают пропорции снующих муравьев, во втором кажутся великанами, вздымающимися к небу. С тридцатого этажа человек выглядит букашкой среди букашек, из люка кажется, что он заполняет собой всю улицу, по которой идет. Погружаясь в водоем, я попадал в положение наблюдателя, глядящего на мир из люка, и поэтому все представлялось мне в новом свете. Только когда я выклянчу, займу или украду самолет, чтобы взглянуть на пляж Инагуа с высоты тысячи футов, я допущу мысль, что начинаю исчерпывать возможности этого острова.

Различают ли улитки и другие моллюски цвет? Мне это неизвестно, но, заняв позицию, с которой смотрит на мир улитка, я попал в царство великолепной игры оттенков и цветов. Меня окружал необычайный желтый космос, где в больших лиловых и фиолетовых коридорах были расстелены как попало большие пурпурные ковры. На фоне оранжевых и коричневых, прямо с палитры Ван Дейка, драпировок здесь гордо возносились изумрудно-зеленые башни с переливчатым розоватым крапом. А дальше, до широкого, беспрестанно меняющего свои очертания горизонта, шла ярко-синяя полоса, лазурное пространство, которое, как ни странно, никогда не оставалось неподвижным, но вечно текло и поднималось к голубому небу; приблизившись, оно теряло синеву и приобретало бледно-зеленый оттенок, а затем вспыхивало расплавленным золотом, которое, в свою очередь, переходило в ослепительно-белый цвет, чистый и сверкающий, окаймленный по краям мерцающим ореолом всех цветов радуги. Затем горизонт отступал, и на весь этот мир снова наплывала желтизна, перемежавшаяся с небесно-голубыми потоками и сиянием королевского пурпура. И всюду вкраплены ярко-зеленые, как свежая листва, пятна, темно-шафрановые островки, густые тени коричневых тонов.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!