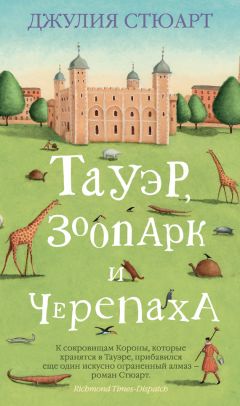

Текст книги "Тауэр, зоопарк и черепаха"

Автор книги: Джулия Стюарт

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Глава вторая

Гнев Гебы Джонс вспыхнул с новой силой утром, когда она увидела на двери спальни мужнин халат с пузырьком для духов в кармане. Она с раздражением взялась за дверную ручку, а все ее сострадание к супругу испарилось по причине головной боли, разыгравшейся из-за прерванного сна. Геба спустилась по лестнице в ночной рубашке и розовых кожаных шлепанцах, вспоминая все предыдущие разы, когда муж помешал ей спать из-за своей дурацкой страсти. Позже, когда он сел в кухне за стол, она поставила перед ним омлет, взбитый яростнее обычного, после чего выплеснула все скопившееся в ней негодование.

Спустя несколько минут живот бифитера в очередной раз свело судорогой – когда жена внезапно переключилась с его странного увлечения на многочисленные неудобства жизни в крепости. Она начала с крыши Соляной башни, ставшей весьма жалкой заменой ее обожаемому садику в их доме в Кэтфорде, который теперь занимали презренные квартиросъемщики. Потом она заговорила о слухах, распространившихся по музейному комплексу со скоростью пожара. И под конец упомянула об унылых звуках, которые наполняют их дом, служивший во времена правления Елизаветы Первой тюрьмой для многих католических священников, звуках, которые они оба якобы не замечали, притворяясь ради Милона.

На минуту Бальтазар Джонс перестал слушать, потому что слышал эти излияния бесчисленное множество раз, и взялся за нож и вилку. Но внезапно его жена заговорила о совершенно новой обиде, что привлекло его внимание. Несмотря на стойкое отвращение к итальянской еде, которое Бальтазар приписывал исторически оправданному недоверию греков к итальянцам, Геба вдруг заявила:

– Все, чего я хочу в этой жизни, – это заказать пиццу на дом!

Он промолчал, поскольку никак не мог отрицать, что они проживают по адресу, который водители такси, мастера по починке стиральных машин, разносчики газет и все без исключения должностные лица, когда-либо дававшие им для заполнения какой-либо бланк, считают вымышленным.

Он отставил тарелку и поднял на жену глаза цвета светлого опала, которые все, кто их видел, никогда уже не забывали.

– Где еще ты могла бы жить, окруженная девятью веками истории? – спросил он.

Она скрестила руки на груди.

– В Греции – где угодно, – ответила она. – И веков было бы гораздо больше.

– Кажется, ты не понимаешь, насколько мне повезло с этой работой.

– Везет тому, кто сажает камни, а выкапывает картошку, – отрезала она, обнаруживая мистицизм, свойственный всем грекам.

После чего занялась тем, что стала превращать в руины остатки их былых отношений. Бальтазар Джонс ответил тем же и тоже зажег фонарь, выискивая древние обиды. К тому времени, как они вышли из-за стола, не осталось ни одного темного угла и все до единого изъяны их пошатнувшейся любви были выставлены на свет дождливого утра.

Геба Джонс поднялась в спальню по винтовой лестнице, и шаг у нее был злой и стремительный. Одеваясь, чтобы идти на работу, она с сожалением вспоминала о том, как сама помогла мужу заполучить место в Тауэре после краха его второй карьеры. В армии он считался мастером стежка, перешивавшим пышные аксельбанты гвардейских пехотинцев, и потому, когда он вышел в отставку, им обоим казалось естественным, что он станет портным. Он решил было взять в аренду какое-нибудь помещение, но жена, помня о еще не выплаченной ипотеке, предостерегла: «По одежке протягивай ножки». Тогда он освободил гостиную в их доме с террасой, в Кэтфорде, установил там рабочий стол, за которым потом и восседал, с сантиметровой лентой на шее – эту ленту надевал с таким благоговением, с каким священнослужитель надевает столу.

Через год, после двадцати лет их бесплодного супружества, на свет появился Милон. Пока Геба была на работе, им занимался Бальтазар Джонс. В паузах между заказчиками он ставил на свой стол плетеную люльку с ребенком, придвигал стул и рассказывал сыну все, что знал о жизни. Он объяснял, как тот должен будет учиться в школе, «иначе вырастешь таким же балбесом, как твой отец». Доложил, как сыну повезло родиться в семье, где есть самая старая черепаха на свете. «Тебе придется ухаживать за Миссис Кук, когда мы с матерью станем старые и впадем в маразм, к чему у нас, судя по твоим дедушкам и бабушкам, наследственная предрасположенность», – говорил он, подтыкая Милону одеяльце. Знал младенец и то, что ни одно счастье в мире не сравнится со счастьем быть сыном Гебы Джонс. «Мне жаль мужчин, которые женаты не на ней», – признавался Бальтазар Джонс. Милон слушал, ни на секунду не сводя с отца темных глаз и продолжая сосать пальцы на ногах.

Сначала казалось, что Бальтазар Джонс принял верное решение, занявшись пошивом мужской одежды. Но понемногу в их дом, где в палисаднике над крышей скворечника развевался греческий флаг, приходило все меньше и меньше заказчиков. Одни перестали приходить раньше, потому что их раздражала необходимость ждать, пока Бальтазар Джон менял подгузники. Другие отказались от его услуг позже, усмотрев прямую связь между слишком короткими брючинами и ребенком, носившимся по дому, потому что любящий отец не желал отправлять его в детский сад. А когда Милон наконец пошел в школу и Бальтазар Джонс нашел себе новых клиентов, редко приходили второй раз, непривыкшие к грубому прямодушию бывшего солдата.

Когда Бальтазар Джонс осознал, насколько шатко их финансовое положение, он задумался над тем, чем же зарабатывают себе на жизнь другие. Он вспомнил времена, когда стоял на посту в лондонском Тауэре, вспомнил бифитеров в роскошных униформах, их славное звание Йоменской стражи Ее Королевского Величества. Туда брали как раз вышедших в отставку унтер-офицеров армии ее величества, причем тех, кто отслужил без нареканий не менее двадцати двух лет. Бальтазар Джонс отвечал обоим условиям и потому заполнил анкету и отправил ее по почте. Через четыре месяца ему пришло письмо, в котором сообщалось, что есть вакантная должность, ранее подразумевавшая охрану (и пытки) заключенных, но с викторианских времен сведенная к обязанностям экскурсовода.

Геба Джонс, зарабатывавшая весьма скромно, понимала, что их сбережений никак не хватит на то, чтобы дать сыну университетское образование, о чем они оба мечтали. Отмахнувшись от тревожного предчувствия, камнем сдавливавшего грудь, она легко приняла слова мужа о том, что им придется жить в Тауэре. «Какая женщина не мечтает жить в замке», – солгала она, не отвлекаясь от кухонной плиты.

Когда Бальтазар Джонс узнал, что она никогда не бывала в знаменитом музее, он спросил, как такое вообще возможно, учитывая, что она все детство провела в Лондоне. Геба ответила, что однажды ее родители сводили ее и трех ее сестер в Британский музей смотреть мраморы Элджина. И там мистер и миссис Грамматикос, стоя перед греческими рельефами, украденными англичанами, рыдали так громко и безутешно, что их семье запретили вход в музей на всю жизнь. Родители в ответ наотрез отказались посещать любые британские достопримечательности, а Геба Джонс, став взрослой, из солидарности поддержала семейный бойкот.

Бальтазар Джонс заметил – на тот случай, если жене об этом неизвестно, – что лондонский Тауэр – это не только королевский дворец и крепость, когда-то он служил еще и тюрьмой для государственных преступников, видел множество казней, и многие верят, будто там до сих пор обитают привидения. Однако Геба Джонс в ответ просто скрылась в садовом сарае, откуда вернулась с шезлонгом в белую и синюю полоску. Она села и выудила из хозяйственной сумки путеводитель по Тауэру, который купила, чтобы подготовить мужа к собеседованию. С безжалостностью артиллериста-наводчика она принялась выстреливать вопросами в человека, который завалил экзамен по истории за пятый класс, написав такую работу, что потрясенная преподавательница забрала ее себе, чтобы перечитывать и поднимать настроение во время жесточайших приступов депрессии. Геба Джонс палила из всех орудий, пока ее муж метался по газону и чесал затылок в поисках ответов в пустом скворечнике своей головы.

Геба Джонс приняла решение и следовала ему абсолютно. Она могла позвонить с работы Бальтазару Джонсу не ради того, чтобы спросить, чего он хочет на ужин, а чтобы узнать, как звали женщину, которую в тринадцатом столетии заключили в Тауэр за то, что она отвергла ухаживания Иоанна Первого и которую тот отравил, послав ей яйцо. Геба могла, вернувшись с работы, спросить с порога не о том, как муж провел день, а в какой из башен Тауэра герцога Кларенса утопили в бочке его любимой мальвазии. Ночью, еще не остыв от любви, она поднимала голову с его груди и требовала не любовных признаний, а ответа на вопрос, как звали вора, который в семнадцатом веке сумел украсть сокровища Короны и дойти с ними до тауэрского причала. К тому времени, как Бальтазара Джонса приняли на работу, его мозг был совершенно расстроен избытком знаний из английской истории, и в итоге у него развилось маниакальное пристрастие к этому предмету, отравлявшее ему жизнь до конца дней.

Преподобный Септимус Дрю проснулся в своем трехэтажном доме, окна которого выходили на Тауэрский луг, и посмотрел на будильник. Еще оставалось время до того, как откроются ворота Средней башни, чтобы впустить толпу гнусных туристов, худшие из которых уверены, что королева-мать до сих пор жива. Иногда капеллан просыпался до звонка, чтобы продлить этот исключительно важный для него момент. Крепость преображается, когда адские толпы наконец-то покидают ее и ворота за ними проворно закрывают, хотя воздух в церкви до самой ночи остается зловонным, словно в конюшне.

Капеллан немедленно вспомнил о новой мышеловке, которую с таким тщанием установил накануне вечером. С нарастающим волнением, будто ребенок, собравшийся заглянуть в носок, где лежит рождественский подарок, капеллан гадал, что окажется в ловушке. Не в силах выносить дольше ожидание, он свесил ноги с постели и открыл окна, чтобы изгнать из комнаты туман невостребованной любви, от которого они запотевали по ночам. От движения рам конденсат закапал на подоконник, будто слезы. Капеллан быстро оделся, его длинные безгрешные пальцы все еще плохо слушались после вечера, проведенного за скрупулезной работой в мастерской. Натянув поверх рубашки и брюк красный подрясник, он сунул босые ноги в ботинки, не удосужившись их зашнуровать. Когда он бегом одолевал два лестничных пролета, приподнимая подол, чтобы не споткнуться, сзади алая ткань струилась по вытертым деревянным ступенькам, словно растекшаяся краска. Накануне святой отец купил в магазине «Фортнум энд Мейсон» банку густого джема из севильских апельсинов, но даже сейчас не замедлил шаг, проходя мимо кухни с окном на Тауэрский луг, завешенным тюлевой занавеской, чтобы туристы не заглядывали в квартиру. Разумеется, занавеска не остановила их настырных попыток. Когда бы капеллан ни выходил из дома, он каждый раз заставал их под своим окном, где они толкались, приставляя ладони к стеклу, чтобы что-нибудь рассмотреть.

Как был, с нечесаными черными волосами, капеллан перешел булыжную мостовую, отделявшую его от королевской церкви Святого Петра-в-оковах. Он так и не смог привыкнуть к тому, что его церковь включили в экскурсионный маршрут. Туристы часто игнорировали требование снимать головные уборы на входе, и отставным солдатам приходилось делать им замечания. Иногда туристы даже забредали на воскресную службу, и капеллан, наблюдая за ними от алтаря, раздражался, когда они усаживались на скамьи, где сидели бифитеры с семьями, и глазели по сторонам. Он знал, что их восторг и трепет связаны никак не с пребыванием в Доме Господнем, а с тем, что в этой церкви покоятся обезглавленные тела трех королев Англии, казненных на лугу перед этой же церковью.

И разумеется, в нашествии крыс он винил туристов, потому что именно туристы жуют во время экскурсий и повсюду оставляют крошки. Впрочем, любители достопримечательностей были ни при чем, хотя почти вся еда, опрометчиво приобретенная ими в кафе «Тауэр», отправлялась в мусорный бак после первого же укуса. Тем не менее крысы в его церкви водились с тех пор, когда она была еще обычной городской приходской церковью; в крепость она вошла позже, когда Генрих Третий расширил границы Тауэра. Крыс удавалось ненадолго победить дважды: когда церковь перестраивалась, и еще один раз – в девятнадцатом веке, при реставрации, когда под полом были обнаружены останки тысячи человеческих тел. Однако вредители тут же вернулись, привлеченные вкусными новыми подушечками для коленопреклонения, обтянутыми гобеленовой тканью. Не одно поколение капелланов они доводили до исступления тем, что вынуждали священнослужителей приподнимать рясу на несколько дюймов над пыльным полом, чтобы не лишиться подола, забывшись в молитвенном экстазе. Однако ничто не мешало крысам глодать подол, когда святой отец опускался на колени. Преподобный Септимус Дрю находил подобное обхождение с облачением до крайности унизительным и посвятил одиннадцать лет своей службы истреблению тварей, не удостоенных упоминания в Библии.

Все свободное время святой отец методично совершенствовал обычную мышеловку, стремясь превратить ее в хитроумное средство убиения грызунов. Начал он с того, что переделал под мастерскую одну из пустовавших спален, изначально предназначенных для членов его семьи, о которой он давно мечтал. Именно здесь он допоздна трудился над своими изобретениями, уставив полки книгами, в которых излагались основные научные законы и теории. Многочисленные схемы с идеально выполненными рисунками были разложены по всему столу, придавленные горшками с анемичными хлорофитумами. Там же лежали модели ловушек, сделанные из кусочков картона, обрезков досок и бечевок. Арсенал священника включал в себя крохотную пращу с шариком, лезвие бритвы, которое когда-то было частью неудавшейся модели гильотины, малюсенькое осадное орудие и пару миниатюрных ворот с бойницами в верхней части, через которые можно было засыпать внутрь смертоносные приманки.

Подойдя к двери церкви, капеллан нажал на холодную ручку. Надеясь, что сейчас увидит крысиные трупы, он толкнул дверь и прошел по истертым плитам пола в крипту. Приблизившись к надгробию сэра Томаса Мора, где он установил свой новейший аппарат (на создание которого, считая замысел и воплощение, а также телефонные консультации со специалистом из Императорского военного музея, ушло два месяца), святой отец услышал в церкви чей-то голос. Раздраженный тем, что его отвлекают в столь ответственный момент, он двинулся обратно, чтобы определить источник звука.

Его негодование немедленно улетучилось в тот миг, когда он узнал посетителя в первом ряду скамей перед алтарем. Застигнутый врасплох появлением женщины, мечты о которой лишали его сна, он быстро спрятался за колонной и замер, обнимая холодный гладкий камень. Это был тот самый миг, который он представлял себе на протяжении долгих месяцев: возможность поговорить с нею наедине, взять ее за руку, спросить, если ли у него хоть какая-нибудь надежда на ее ответное чувство. Хотя он сомневался в успехе столь старомодного способа, ничего лучшего ему не пришло на ум с тех пор, как она лишила его душевного покоя. Однако в его фантазиях, которые рождались, пока он стоял у окна, глядя на Тауэрский луг в надежде хотя бы мельком увидеть ее, волосы у него были тщательно причесаны, как он причесывал их с восьми лет, а зубы почищены. Проклиная себя за то, что выскочил из дома впопыхах, он оглядел свои тощие голые лодыжки и горько раскаялся в том, что не нашел минуты натянуть носки.

Пока он горевал по поводу своего плачевного вида, от древних стен отдалось эхо рыданий. Не в силах оставить без утешения мятущуюся душу, он решил, что пойдет к ней, несмотря на непорядок в одежде. Однако в этот самый момент из крипты донесся стук и пронзительный визг. Прихожанка его вскочила со скамьи и выбежала вон, без сомнения испугавшись одного из многочисленных привидений, которыми, как уверяли, кишит Тауэр. Преподобный Септимус Дрю остался стоять где стоял, проигрывая заново всю сцену, но с совершенно иным финалом, и ладан, который он щедро воскурял в надежде заглушить вонь от крысиного помета, стелился по плитам и вокруг его тощих голых лодыжек. Когда же он наконец вернулся в крипту, даже зрелище изничтоженной крысы не улучшило его настроения.

Когда после скромного завтрака Бальтазар Джонс собрался с силами, чтобы приступить к исполнению служебных обязанностей, он влез в темно-синие брюки и натянул такого же цвета камзол с красными буквами «ER» [2]2

«ER» («Elizabeth Regina») (лат.) – «Королева Елизавета».

[Закрыть] на груди и красной короной над ними. Он потянулся за шляпой, которая лежала на шкафу, и натянул ее на голову обеими руками. Как и все бифитеры до него, поначалу он носил свою викторианскую форму с гордостью. Но вскоре она сделалась источником раздражения. В ней было нестерпимо жарко летом и мучительно холодно зимой. И, словно этого мало, форму (бифитеры носили ее, пока она не приходила в негодность) дважды в год обрабатывали спреем от моли, и бифитеры вечно чесались из-за кожного раздражения.

Спустившись по ступенькам Соляной башни, Бальтазар Джонс запер за собой дверь и повернул направо, в сторону кафе. Заметив часового на посту перед Казармами Ватерлоо, где хранятся сокровища Британской Короны, он обошел стороной этого гвардейца, который на прошлой неделе победил в драке с бифитером. Взгляд голубых глаз Бальтазара Джонса то и дело обращался к небу, а мысли уплывали вслед за тучами, готовыми пролиться дождем на сохнувшее на веревках белье жителей Кройдона. Когда ему удавалось ненадолго сосредоточиться, он отвечал на дурацкие вопросы туристов, которые уже начинали прибывать в крепость.

Еще через час Бальтазар Джонс умудрился не сразу заметить, что идет дождь. Он был настолько искушенным коллекционером, что его подсознание не среагировало на заурядный, типичный январский дождь. Он терпеливо стоял и ждал, глядя по сторонам, но ничего не замечая, даже того, что посетители давно разбежались. И когда его окликнул человек, вышедший из дворца, он так и стоял, промокший до нитки, и от него вовсю несло средством от моли. Услышав свое имя, Бальтазар Джонс повернул голову, отчего дождевая вода закапала с кончика носа на вышитую красную корону. Человек из дворца в сухом пальто прикрыл бифитера своим зонтом с серебристой ручкой. Представившись Освином Филдингом, конюшим ее величества, он спросил, не могли бы они где-нибудь поговорить. Бальтазар Джонс поспешно провел по бороде, попытался отжать воду, хотел подать руку, но тут же понял, что подавать мокрую руку нельзя. Освин Филдинг предложил выпить чаю в кафе. Но когда они подошли к кафе, он дважды чихнул от щекотавшего ноздри запаха репеллента и направился прямиком в «Джин и дыбу».

Таверна, куда вход туристам был запрещен, была пуста, если не считать хозяйки, которая чистила канареечью клетку. Освин Филдинг прошел по залу и выбрал столик у дальней стены. Он повесил пальто на крючок и подошел к стойке бара. Бальтазар Джонс, позабывший снять шляпу, сел и, пытаясь заглушить тревогу, стал рассматривать висевший на стене автограф Рудольфа Гесса в рамке. Второй человек после фюрера подарил его кому-то из бифитеров во время своего четырехдневного заключения в Тауэре. Однако Бальтазар Джонс уже столько раз рассматривал автограф, что сейчас не мог на нем сосредоточиться.

Надежда на то, что Освин Филдинг соблазнится элем, развеялась, когда тот вернулся с двумя чашками чая и последним оставшимся у хозяйки «Кит-Катом». Бальтазар Джонс молча взирал, как конюший снимает красную обертку, предлагая ему половину шоколадки, от которой он отказался по причине некоторой неуверенности в желудке. Конюший макал шоколадный батончик в чай, прежде чем откусить, что вдвое растягивало процесс, а сам тем временем задавал ему вопросы из истории таверны. Бальтазар Джонс отвечал как можно короче и даже не сказал конюшему, что у того на подбородке остался шоколад, чтобы не откладывать разговор по существу. Когда конюший заметил автограф Рудольфа Гесса, бифитер только махнул рукой и сказал, что это подделка, потому что терпение его иссякло и он больше не в силах был ждать, когда упадет занесенный топор палача.

Однако, не на шутку его встревожив, Освин Филдинг заговорил о золотистой обезьяне по имени Гаолян, принадлежавшей королеве.

– Это подарок от президента Китая, который посетил страну в две тысячи пятом году, – пояснил он.

Бальтазара Джонса нисколько не интересовали золотистые обезьяны, пусть даже и королевские. Он поглядел в окно, гадая, не пришел ли конюший из-за того, что его успехи в поимке карманников были весьма жалкими и среди бифитеров он числится по этому пункту на последнем месте. Когда слух снова включился, он с удивлением сообразил, что его собеседник все еще говорит об усопшей обезьянке.

– Смерть этой зверюшки бесконечно опечалила ее величество, – говорил конюший, качая головой, на которой осталось слишком мало волос, чтобы делать такой внушительный пробор. – Кое-кто во дворце решил выяснить, что означает имя обезьянки, и оказалось, что оно переводится как: «Пусть страна будет доброй», отчего ее кончина становится еще более печальной. Из-за нее начался самый ужасный дипломатический скандал. В Китае золотистые обезьяны – особо охраняемый вид, их осталось не так уж много. Мы говорили, что приглашали даже специалиста по фэн-шуй, чтобы переделать вольер, когда шерсть у обезьянки начала блекнуть, однако на китайцев это не произвело никакого впечатления. Они по неизвестной причине вбили себе в голову, что обезьяна должна была жить в Букингемском дворце. Однако, за исключением лошадей, королева передает всех животных, подаренных ей главами государств, в Лондонский зоопарк. Обезьянник там нисколько не хуже, чем во дворце… – Конюший осекся. – Только не рассказывайте никому, – спешно добавил он.

Поскольку Бальтазар Джонс явно не желал выслушивать его дальше, Освин Филдинг поправил свои очки без оправы и объявил, что должен сообщить ему нечто очень важное. Бифитер затаил дыхание.

– Как вам прекрасно известно, отношения Британии и Китая – вопрос весьма деликатный, а поскольку Китай – нарождающаяся сверхдержава, нам необходимо, чтобы она была на нашей стороне, – твердо произнес придворный. – Однако никто не забыл тех злосчастных слов, сказанных герцогом Эдинбургским [3]3

Имеется в виду принц Филип, муж королевы Елизаветы Второй, который во время визита в Китай в 1986 году сказал британским туристам, что, если они долго пробудут в этой стране, у них глаза станут раскосыми.

[Закрыть]. И в знак доброй воли Китай прислал ее величеству вторую золотистую курносую обезьяну. На самом деле это не очень приятно, так как это животное сочетает в себе далеко не самые приятные черты: курносый нос, как следует из названия, синие щеки и шерсть того же оттенка, что волосы у Сары Фергюсон. Но, как бы там ни было, королева была вынуждена принять дар. Ко всему прочему, китайцы тоже отметили сходство окраса обезьянки и волос герцогини Йоркской и назвали животное в честь герцогини. Разумеется, королеве это несколько не понравилось.

Бальтазар Джонс уже готов был спросить, зачем он понадобился Освину Филдингу, но конюший не дал себя перебить.

– Королева питает бесконечное уважение к Лондонскому зоопарку, но тем не менее она решала забрать оттуда новую обезьянку и перевести ее, а заодно и других подаренных животных, в другое, более уединенное место. Дело в том, что главы иностранных держав воспринимают гибель подаренных животных как знак неуважения к себе.

Придворный с заговорщическим видом подался вперед.

– Я уверен, вы догадались, где будет обустроено новое пристанище для животных, – проговорил он.

– Понятия не имею, – отозвался Бальтазар Джонс, которого так и подмывало заказать себе пинту пива.

Тогда Освин Филдинг понизил голос и объявил:

– В Тауэре. Здесь будет основан новый королевский зверинец.

Бифитер решил, что ослышался из-за шума дождя.

– Идея вовсе не безрассудная, как может показаться на первый взгляд, – заверил его посланник из дворца. – Экзотические животные содержались в Тауэре с тринадцатого века. Иностранные правители много лет присылали в подарок необычных зверей, и зверинец стал чрезвычайно популярен у публики. Его закрыли только в тридцатые годы девятнадцатого века.

Как и все бифитеры, Бальтазар Джонс прекрасно знал, что в Тауэре был зверинец, и частенько показывал руины Львиной башни туристам. Он мог бы даже рассказать королевскому конюшему, что смотрители давали слонам красное вино, чтобы те не простудились зимой, а львы, как считалось, могли определить, девственница перед ними или нет, – обычно он говорил об этом, когда хотел заставить умолкнуть самых надоедливых туристов. Но на этот раз он промолчал.

Освин Филдинг продолжал:

– Ее величество очень надеется, что новый зверинец поможет увеличить число посетителей Тауэра, которое в последнее время снизилось. – Он немного помолчал и добавил: – В наши дни одними бородатыми джентльменами в старинной униформе публику не заманишь. Я никоим образом не хочу оскорбить вас, или ваши брюки, или бороду.

Он снова умолк, однако бифитер в ответ на его слова лишь стряхнул с полей своей шляпы очередную каплю. Придворный медленно оторвал взгляд от мокрого пятна, куда она упала.

– Не многие знают, что ее величество весьма неравнодушна к черепахам, – произнес он. – Ей известно, что у вас живет самая старая представительница этого вида, и это, разумеется, само по себе является новым поводом для национальной гордости. Подобное животное, без сомнения, требует самой внимательной заботы. – И посланник из дворца торжествующе улыбнулся. – Королева не могла найти для этого проекта более подходящей кандидатуры, чем вы!

Освин Филдинг похлопал Бальтазара Джонса по плечу и сунул руку под стол, чтобы вытереть о штанину мокрую ладонь. Поднявшись из-за стола, он попросил бифитера никому не рассказывать о новых планах двора, а особенно главному стражу, поскольку детали пока еще только обсуждаются.

– Мы надеемся перевезти животных королевы недели через три, затем дать им несколько дней на адаптацию и только потом открыть зверинец для публики, – завершил он.

Сообщив, что скоро снова свяжется с Бальтазаром, конюший надел пальто и вышел, прихватив свой шикарный зонт. Бальтазар так и остался сидеть на красном кожаном стуле, не в силах пошевелиться. Он совершил героическое усилие, чтобы подняться с места, только когда разъяренная хозяйка попросила его уйти, жалуясь, что из-за вонючего репеллента ее канарейка лишилась чувств и упала в мусорное ведро.

Геба Джонс ушла с работы пораньше по причине головной боли, и к тому времени, когда она вернулась в Тауэр, дождь прекратился. Но небо упорно сохраняло цвет воды, в которой кто-то помылся, и было готово в любой момент снова окатить всех грязной жижей. Геба кивнула йомену Гаолеру, заместителю главного стража, который сидел в черной будке при входе в Тауэр и грел ноги возле электрического обогревателя из трех секций. Когда он спросил ее о визите посланника из дворца, Геба Джонс ответила, что все это выдумки, ничего подобного не было, иначе муж уже позвонил бы ей и рассказал. Однако бифитер сообщил, что визитера видели еще девять человек, и назвал каждого по имени, отгибая один толстый палец за другим.

– Не жни там, где не сеял, – бросила Геба, проходя в ворота.

Путь ей преградила плотная толпа туристов, глазеющих на дома с террасами на улице Монетного двора, где жили бифитеры. Ощущая сильнее обычного тяжесть пакетов с покупками в обеих руках, она протиснулась сквозь толпу, мечтая, чтобы все эти люди тешили свою нездоровую страсть к британской истории в каком-нибудь другом месте. Когда она проходила мимо Колыбельной башни, ее больно ударил в грудь рюкзак туриста, который развернулся, чтобы заглянуть в окно, откуда в шестнадцатом веке сбежали по натянутой надо рвом веревке два узника. Отдышавшись, она продолжила путь, не видя уже ничего, кроме греческого домика из своих грез.

Добравшись до Соляной башни, она попыталась нашарить ключ, слишком большой для кармана, и обнаружила, что он прорвал подкладку в новой сумочке. Повернув ключ в замке – задача, для исполнения которой потребовались обе ее кукольные ручки, – она поднялась наверх, оставив внизу половину своих покупок, потому что узкая винтовая лестница не позволяла взять всё. Когда она спускалась за второй частью пакетов, хватаясь за засаленный канат, натянутый вместо перил еще в те времена, когда по этой лестнице ходили заключенные, она по обыкновению подумала, многие ли из узников сумели сохранить голову на плечах.

Геба отставила в сторону покупки и принялась перемывать тарелки, оставшиеся от завтрака, вспоминая, как повздорила поутру с мужем. Потеряв Милона, они, вместо того чтобы держаться друг друга, как это было всегда в трудные минуты на протяжении их супружества, вдруг обнаружили, что плывут в разных направлениях, в одиночку барахтаясь, чтобы выжить. Когда одному было необходимо выговориться, другой вдруг остро нуждался в тишине. В конце концов они выбрались на разные берега и там рухнули без сил, окруженные плотным туманом горя, продолжая метать друг в друга молнии гнева из-за утраты единственного сына.

Намывая тарелки, Геба Джонс поглядывала на рисунок на стене над раковиной, где неумелыми карандашными линиями была изображена Соляная башня, раскрашенная фломастерами. Художник очень старался, хотя не всегда успешно, не выходить за контуры рисунка. Рядом с башней стояли три улыбающихся человека, двое высоких и один маленький. Только родители художника знали, что пятно рядом с ними – это самая старая на свете черепаха, которая тоже улыбалась. Борясь с отчаянием, Геба Джонс всматривалась в краски, уже начавшие выцветать.

И тут она вдруг услышала, как хлопнула дверь. Через несколько секунд в кухне появился муж, который молча вручил ей плоскую картонную коробку, крышка которой была еще теплой. Геба Джонс, не в силах признать, что по-прежнему терпеть не может пиццу, накрыла на стол и вывесила белый флаг, откусывая от угощения по маленькому, застревавшему в горле кусочку. Весь остаток вечера в Соляной башне сохранялась напряженная атмосфера, и они переговаривались друг с другом так, будто башня была полна трепещущих бабочек, которых они оба боялись спугнуть.