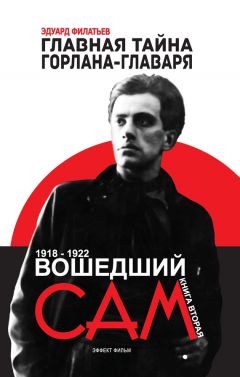

Автор книги: Эдуард Филатьев

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

В Белоруссии, которая незадолго до этого объявила о федерации с Советской Россией, наступление польских войск продолжалось. 1 марта 1919 года поляки взяли город Слоним, 2 марта – Пинск.

Как в это время шли дела в самой в стране Советов, описано в «Чёрной книжке» Зинаиды Гиппиус:

«К весне 19 года положение было такое: в силу бесчисленных (иногда противоречивых и спутанных, но всегда угрожающих) декретов, приблизительно всё было „национализиро – вано“ – „большевизировано“. Всё считалось принадлежащим „государству“ (большевикам)… В конце концов, это просто было желание прибрать всё к своим рукам. И большею частью кончалось разрушением, уничтожением того, что объявлялось „национализированным“. Захваченные магазины, предприятия и заводы закрывались; захват частной торговли повёл к прекращению вообще всякой торговли, к закрытию всех магазинов и к страшному развитию торговли нелегальной, спекулятивной, воровской… Террористические налёты на рынки, со стрельбой и смертоубийством, кончались просто разграблением продовольствия в пользу отряда, который совершал налёт».

Так обстояли дела в Петрограде.

Точно так же всё происходило и в Москве, куда приехали Брики и Маяковский. На вокзале их встречали друзья: Лев Гринкруг и Роман Якобсон.

Одним из первых мест, которое 2 марта посетил поэт, было бывшее кафе «Питтореск», которое теперь называлось клубом-мастерской искусств «Красный петух». Если Маяковский туда пришёл, значит, вышел на сцену и обратился к присутствовавшим с речью.

О чём он говорил?

О ситуации в стране?

Об экономических трудностях, коснувшихся в тот момент всех?

Нет.

В газете «Искусство» (Вестнике Отдела изобразительных искусств Наркомпроса) сказано, что поэт говорил о футуризме, про который несколько лет назад сам же сказал, что он отошёл в мир иной. Теперь Маяковский заявил, что…

«… футуризм и есть то «единственное живое», которое может противостоять эстетической «пачкотне» всей массы художников. Как фактическое доказательство того, что футуризм есть единственное течение, содержащее в себе жизнь, т. Маяковский приводит тот факт, – когда для Октябрьского праздника понадобилось найти пьесу, то взяли – в Москве «Стеньку Разина» поэта-футуриста В.Каменского, который до сих пор делает полные сборы в районных театрах, и в Петербурге – «Мистерию-Буфф» поэта-футуриста Вл. Маяковского. Где же были присяжные «писатели пролетарской поэзии»?.. «И мы сильны, так как мы революционеры, хотя и ошибаемся, может быть».

После речи тов. Маяковского половина аудитории встаёт и уходит (знаменательно!)»

Журнал «Вестник театра» обратил внимание читателей на другие слова поэта, сказанные в тот вечер:

«Маяковский констатирует, что отношение советской власти к футуристам резко враждебное. Он указывает на письмо Каменевой, статьи Фриче, а также на статьи в „Правде“, резко критикующие футуристов. Уже это одно, – докладывает он, – опровергает мысль о нашей якобы диктатуре в искусстве».

Иными словами, Маяковский не скрывал, что коммунистов-футуристов советская власть не поддерживала. А такая поддержка была им очень нужна. Хотя бы потому, что приехавшим из Петрограда комфутам позарез требовалось жильё. А в Москве, где с недавних пор разместились все правительственные учреждения, дефицит жилья был страшнейший. Но Брики и Маяковский пристанище себе нашли. И довольно быстро. Как? Об этом – Аркадий Ваксберг:

«Роман Якобсон, у которого были всюду солидные связи, исхлопотал для пришельцев комнату в Полуэктовом переулке, в одной квартире с их другом, художником Давидом Штеренбергом».

Бенгт Янгфельдт к этому добавил:

«… в одной квартире с художником Давидом Штеренбергом и его женой».

Александр Михайлов уточнил:

«… в Полуэктовом переулке, 5, квартира 23…»

Что же это за «связи» такие, которые позволили Роману Якобсону обеспечить «пришельцев» комнатой? Да ещё в квартире, в которой проживал не просто их «друг, художник», а глава Изобразительного отдела Наркомпроса?

Распределением жилплощади в Москве занималось тогда одно единственное ведомство – ВЧК. Только связь с чекистами («солидная связь») могла позволить Якобсону «исхлопотать» такую комнату

Весна 1919-гоХотя наступила весна, было ещё очень холодно. Юрий Анненков, живший в ту пору в петроградской квартире Дмитрия Ивановича Менделеева (её уступила ему жена Александра Блока, внучка великого российского химика), писал:

«Водопроводные трубы сначала замёрзли, потом полопались. Уборная не действовала. По всяким пустякам приходилось спускаться во двор. Умывание стало редкостью. Я сжёг в печи сначала дверь, отделявшую учёный кабинет от прихожей, затем дверь от коридора в кухню. Потом наступила очередь паркетин…»

Дом в Москве, в котором предстояло жить Брикам и Маяковскому, тоже не отапливался. Пришлось утепляться. К счастью для новосёлов в предоставленной им квартире когда-то проживали состоятельные люди – на стенах висели ковры, а в комнатах сохранилась какая-то обстановка. Лили Брик вспоминала:

«Закрыли стены и пол коврами, чтобы ниоткуда не дуло. В углу – печь и камин. Печь топили редко, а камин – утром и вечером, старыми газетами, сломанными ящиками, чем попало».

Аркадий Ваксберг:

«Это была самая трудная зима для послереволюционной России. Беспощадный большевистский террор, с одной стороны, гражданская война и блокада – с другой обескровили богатую некогда страну и ввергли её в величайший хаос. Голод и холод царили в советской столице. Водопровод и канализация не работали».

А в другой бунтарской «столице», Гуляйполе, жизнь налаживалась. Потому что проживавшие там «товарищи крестьяне и рабочие», как называл их Нестор Махно, по указам и декретам всё того же Махно, «сами на местах без насильственных указов и приказов, вопреки насильникам и притеснителям всего мира строили новое свободное общество без притеснителей панов, без подчинённых рабов, без богачей, без бедняков».

Владимир Александрович Антонов-Овсеенко, командовавший Украинской советской армией, которая воевала против немцев и петлюровцев, в одном из своих донесений в Москву сообщал о положении в Махновии:

«Налаживаются детские коммуны, школы. Гуляйполе – один из самых культурных центров Новороссии – здесь три средних учебных заведения и т. д. Усилиями Махно открыты десять госпиталей для раненых, организована мастерская, чинящая орудия, и выделываются замки к орудиям».

На втором съезде вольных Советов Гуляйполя было впрямую заявлено:

«Прикрываясь лозунгом „диктатуры пролетариата“ коммунисты – большевики объявили монополию на революцию для своей партии, считая всех инакомыслящих контрреволюционерами».

Москва к подобному свободомыслию отнеслась, конечно же, весьма прохладно, если не сказать, враждебно. Но в феврале 1919 года большевики всё же заключили с Махно военный союз, и пятидесятитысячная повстанческая армия Гуляйполя вошла в состав Первой Заднепровской советской украинской дивизии в качестве Третьей Заднепровской бригады. Под командованием комбрига Махно гуляйпольцы стали воевать с армией Деникина.

В стране Советов в это время было не только холодно, но и по-прежнему очень голодно.

Осенью 1918 года Анна Горенко (Ахматова) разошлась с Николаем Гумилёвым и вышла замуж за поэта и учёного-ассиролога Вольдемара Казимировича Шилейко. Он приютил найденную им на Марсовом поле Петрограда собаку – сенбернара Тапу. Приходилось кормить и этого здоровенного пса. Поскольку снабжение продовольствием питерской интеллигенции курировал Горький, Шилейко отправил ему послание от имени своего Тапы, нарисовав собаку, склонившую голову над пустой миской. Под рисунком – фраза:

«Дорогой Алексей Максимович, у меня очень плохо с костями».

Брики и Маяковский не голодали, но продукты питания доставали с большим трудом. Виктор Шкловский вспоминал:

«Жили трудно. Брик тогда не избежала цинги».

Василий Васильевич Катанян добавил:

«Лиля заболела авитаминозом и начала опухать».

Маяковский через восемь лет написал (в поэме «Хорошо!»):

«Врач наболтал —

чтоб глаза / глазели,

нужна / теплота,

нужна / зелень.

Не домой, / не на суп,

а к любимой / в гости,

две / морковинки / несу

за зелёный хвостик».

Ещё один фрагмент из «Чёрной книжки» Зинаиды Гиппиус:

«Как известно, всё население Петербурга взято „на учёт“. Всякий, так или иначе, обязан служить „государству“ – занимать место если не в армии, то в каком-нибудь правительственном учреждении. Да ведь человек иначе и заработка никакого не может иметь. И почти вся оставшаяся интеллигенция очутилась в большевицких чиновниках. Платят за это ровно столько, чтобы умирать с голоду медленно, а не быстро. К весне 19 года почти все наши знакомые изменились до неузнаваемости, точно другой человек стал. Опухшим – их было очень много – рекомендовалось есть картофель с кожурой, – но к весне картофель вообще исчез, исчезло даже наше лакомство – лепёшки из картофельных шкурок. Тогда царила вобла – и, кажется, я до смертного часа не забуду её пронзительный, тошный запах, подымавший голову из каждой тарелки супа, из каждой котомки прохожего».

Да, в ту пору шанс выжить был только у тех, кто служил, кому выдавали продовольственные пайки. Приехавшие из Петрограда Брики и Маяковский нигде не работали, и им пайков не полагалось. Поэтому перед ними сразу же встал вопрос о пропитании: на что жить? Пришлось срочно искать место, где можно было бы подзаработать.

В книге Александра Михайлова приводятся такие подробности:

«Переехав в Москву, Маяковский зачастил во ВХУТЕМАС (бывшее Строгановское училище). Одно время был там штатным лектором и настолько вник в жизнь училища, что начал помогать студентам в бытовых вопросах, добывая дрова, продукты».

Если удавалось помогать другим, значит, и себе немного оставалось.

Когда потеплело, жить стало намного легче.

В тот момент чекистский статус имажиниста Григория Колобова изменился довольно круто. Дело в том, что вся его пензенская родня (дед, отец, братья) работала на железной дороге. Призванный в армию Григорий в 1916 году заведовал транспортом Северного фронта. Чётко работающий железнодорожный транспорт нужен был и большевикам, поэтому по рекомендации ВЧК Колобов стал сначала уполномоченным Высшего совета перевозок при Совете Труда и Обороны (СТО), а затем его назначили старшим инспектором центрального управления материально-технического отдела наркомата путей сообщения (НКПС). Это был очень солидный пост – для поездок по стране ему был выделен специальный служебный вагон, который беспрепятственно прицеплялся к любому железнодорожному составу. У этого спецвагона были бронированные стенки, и он был шикарно оборудован – раньше на нём ездил глава христианской церкви Грузии.

Анатолий Мариенгоф писал:

«Случилось, что весной девятнадцатого года я и Есенин остались без комнаты. Ночевали по приятелям, по приятельницам, в неописуемом номере гостиницы „Европа“, в вагоне Молабуха. Словом, где, на чём и как попало».

Михаил Молабух – псевдоним Колобова, которым он подписывал свои заметки, когда служил в армии и был корреспондентом армейских газет.

6 марта 1919 года И.В.Репин (племянник знаменитого художника) записал в дневнике:

«Москва. „Люкс“, двенадцать часов ночи. Идёт горячий спор о революции. Нас шесть человек. Сергею Есенину охота повернуть земной шар. Нашу русскую зиму отодвинуть на место Сахары, а у нас цвела бы весна: цветы, солнце. И всё прочнее в нём горит поэтический огонь. Он живой, славный малыш.

«Дневник» поэтаВ это время мать и сестра Лили Брик уже находились в Лондоне. Елена Юльевна Каган сразу же поступила на службу в торговое представительство Советской России в Великобритании, которое называлось «Аркос». Что представляло собой это «учреждение», для многих тогда было неразрешимой загадкой – ведь работало оно в стране, которая с большевиками дипломатических отношений не имела.

Аркадий Ваксберг ничего загадочного в этой «торговой» конторе не увидел:

«Естественно, „Аркос“, работавший отнюдь не только на Англию, с самого начала служил „крышей“ для советских спецслужб, энергично начавших внедряться в различные западные структуры».

А Эльза Каган вскоре покинула Великобританию и поехала во Францию, где её ожидал жених. Мать за дочерью не последовала, хотя, как мы помним, в её паспорте было указано, что она покидает родину для того, чтобы сопровождать дочь и участвовать в церемонии её бракосочетания. Почему же Елена Юльевна осталась в Лондоне? Каким образом получила она работу в секретнейшем спецучреждении, устроенном большевиками в Великобритании? Как вообще такое могло произойти?

Размышляя над этими вопросами, Аркадий Ваксберг написал:

«Каким образом дама непролетарского происхождения, вообще ни одного дня, ни при каком режиме не состоявшая ни на какой службе – домашняя учительница музыки, и только! – оказалась на этом боевом посту, сведений нет. Даже фальшивых… В некоторых источниках невнятно и глухо говорится о том, что ей помогло знание языков, и что устроилась она на эту работу с помощью Лилиных связей. Какие именно связи помогли Лилиной матери получить столь тёплое место под солнцем? Ответа на этот вопрос мы не имеем. Обе сестры деликатную тему предпочли обойти стороной. Но что же делать биографу, которому "обойти стороной " ничего не дозволено, если, конечно, он стремится к выяснению истины?»

Да, история с устройством Елены Каган в Великобритании невероятно загадочна. Вновь возникают некие удивительные «связи», помогавшие преодолевать препятствия. Сначала с их помощью Эльза и её мать покинули Советскую Россию, затем прожили четыре месяца в Норвегии, после чего благополучно достигли Англии, где их ждало «тёплое местечко». Добавим к этому, что те же самые «связи» помогли Маяковскому и Брикам получить комнату в Москве, в которой царил жесточайший жилищный кризис.

Помочь совершать подобные чудеса в ту пору могла лишь одна официальная структура – всесильная ВЧК. Только «связи» с могущественными чекистами были в состоянии сделать то, что рядовому россиянину было просто не под силу.

Ведь писала же в «Чёрной книжке» Зинаида Гиппиус:

«Россией сейчас распоряжается ничтожная кучка людей, к которой вся остальная часть населения относится отрицательно и даже враждебно. Получается истинная картина чужеземного завоевания. Латышские, башкирские и китайские полки (самые надёжные) дорисовывают эту картину. Из латышей и монголов составлена личная охрана большевиков. Китайцы расстреливают арестованных – захваченных. (Чуть не написала осуждённых, но осуждённых нет, ибо нет суда над захваченными. Их просто так расстреливают.) Китайские же полки или башкирские идут в тылу посланных в наступление красноармейцев, чтобы, когда они побегут (а они побегут!), встретить их пулемётным огнём и заставить повернуть.

Чем не монгольское иго?»

Подобные мысли политического толка у Маяковского не возникали. Они и возникнуть не могли, так как в тот момент он был очень занят: с 7 по 11 марта 1919 года ездил в Петроград, где сдавал в типографию свои стихи для сборника «Всё сочинённое Владимиром Маяковским». Мысли, приходившие в его голову во время той поездки, он заносил в записную книжку, которую назвал «Дневник для Личика». В книге «Лиля Брик. Жизнь» Василий Васильевич Катанян уделил этим записям целую страницу – в подтверждение того, как сильно Маяковский был влюблён в Лили Юрьевну.

Первые строки поэт внёс в книжку сразу же после отъезда:

«1 час 28 минут. Думаю только о Лилике… Люблю страшно. Вернулся б с удовольствием.

3 часа 9 м. Детка, еду, целую, люблю. Раз десять хотелось вернуться, но почему-то казалось глупым. Если б не надо заработать, не уехал бы ни за что…

3 ч. 50 м. Пью чай и люблю.

4 ч. 30 м. Тоскую без Личика.

5 ч. 40 м. Думаю только о Киське.

6 ч. 30 м. Кисик, люблю.

6 ч. 36 м. Лилек, люблю тебя, люблю нежно…

7 ч. 5 м. Детка, тоскую о тебе.

7 ч. 25 м. Темно, боюсь, нельзя будет писать, думаю только о Кисе.

9 ч. 45 м. Люблю при фонарике Лику. Спокойной. Сплю».

Следующие записи сделаны уже на следующий день, 8 марта, когда поезд подходил к Петрограду:

«7 ч. 45 м. Доброе утро. Люблю Кису. Продрал глаза.

9 ч. 6 м. Думаю только о Кисе.

9 ч. 40 м. Люблю детку Лику.

10 ч. 40 м. Дорогой Кисит.

11 ч. 45 м. Лилек, думаю только о тебе и люблю ужасно.

12 ч. Лисик.

12 ч. 30 м. Подъезжаю с тоской о Кисе, рвусь к тебе, любящий Кисю Щенок.

1 ч. 10 м. Па извозчике люблю только Кисю.

3 ч. Люблю Кисю в отделе.

4 ч. 50 м. В столовой тоже только Кися.

5 ч. 45 м. После обеда на сладкое тоже Кися.

6 ч. 35 м. Пришёл домой. Грустно без Киси страшно.

8 ч. 15 м. Сижу дома и хочу к Кисе…

11 ч. 30 м. Ложусь. Покойночи, детик».

Точно такие же фразы заполняют страницы записной книжки 9, 10 и 11 марта. Самые последние записи поэт сделал, уже подъезжая к Москве:

«7 ч. 35 м. Кисик.

9 ч. 35 м. Поезд подходит к Кисе, или, как говорит спутник, к Москве».

Эти записи В.В.Катанян сопроводил словами:

«Да, для него был один свет в окошке и один человек, который олицетворял Москву. Если не весь мир…»

Но если показать эти фразы психиатру, он бы сказал, что у писавшего их человека явное невротическое расстройство – «обсессия»:

«Обсессия (лат. «obsessio» – «осада», «обхватывание») – синдром, представляющий собой периодически, через неопределённые промежутки времени, возникающие у человека навязчивые нежелательные непроизвольные мысли, идеи или представления».

С этим же синдромом Маяковского в 1913 году (перед самой премьерой его трагедии) показывали психиатру Диагноз 1919 года, не содержавший «нежелательного» слова «синдром», поэту ставил (по записям в записной книжке) В.В.Катанян.

Юбилей ГорькогоТой весной страна Советов всенародно отмечала 50-летие Алексея Максимовича Горького. На самом деле писатель родился 16 (28) марта 1868 года, но в автобиографии, опубликованной в 1914 году, было ошибочно указано, что год его рождения 1869-ый. Поэтому и чествовавали.

Рабочие и служащие петроградской типографии «Копейка» отправили юбиляру поздравление, сплошь состоявшее из восклицаний:

«Слава певцу «Буревестника»!

Слава творцу песни о Соколе!..

Многие лета лучшему из лучших! Слава товарищу Максиму Горькому!»

Представители литературы и искусства Москвы, собравшиеся во Дворце Искусств (учреждённом при Наркомпросе в начале 1919 года), послали в Петроград телеграмму:

«Дворец Искусств, собирающий под своей кровлей бодрое творчество России, в пятидесятую годовщину большой жизни шлёт задушевные свои приветствия учителю и товарищу, убеждающему нас верить в жизнь. Вашей верой в человека будет жить дело грядущего».

Далее следовали подписи Сергея Есенина, Сергея Конёнкова, Виктора Хлебникова, Андрея Белого, Анатолия Луначарского, Эсфири Шуб, Константина Бальмонта, Георгия Якулова, Владимира Дурова и многих, многих других.

Подписи Маяковского под телеграммой не было. И быть не могло. Не случайно о Маяковском той поры Роман Якобсон написал:

«Я не знаю ни одного человека, о котором он бы говорил более враждебно, чем о Горьком».

Не с лёгкой ли руки Маяковского Дворец Искусств, который создавал и которым заведовал поэт и писатель Иван Сергеевич Рукавишников (он и предложил послать телеграмму Горькому), начали за глаза называть «дворцом паскудств»?

Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус тоже не слишком жаловали «буревестника революции». Гиппиус писала:

«… с Горьким мы не сходились никогда, странная чуждость разделяла нас… Впрочем, окружение Горького, постоянная толпа ничтожных и корыстных льстецов, которых он около себя терпел, отталкивала от него очень многих.

Эти льстецы обыкновенно даже не партийные люди; это просто литературные паразиты. Подобный "двор" – не редкость у русского писателя-самородка, имеющего громкий успех, если писатель притом слабохарактерен, некультурен и наивно-тщеславен».

Илья Эренбург в ту пору знаменитым ещё не был и льстить никому тоже не собирался. В марте 1919 года он опубликовал стихотворение, в котором были строки:

«Небожители! Духи! Святые!

Вот я, слепой человек,

На полях мятежной России

Прославляю восставший век!

Но нами ещё ничего не создано,

Захлебнулись в тоске, растворились в любви,

Но звёздное небо нами разодрано,

Зори в нашей крови.

Гнев и смерть в наших сердцах,

На лицах – отсвет кровавый —

Это мы из груди окаменевшего творца

Мечом высекали новую правду».

Какую именно «новую правду» пытался «высекать» Илья Эренбург (и из чьей груди?), сказать трудно. А вот на груди Нестора Махно появилась награда – 27 марта 1919 года за замедление наступавшей на Москву Белой армии большевики наградили его орденом Красного Знамени.

Что же касается Маяковского, продолжавшего считать себя поэтом-самородком, то 1 апреля он вновь принялся расхваливать себя – газета «Искусство», выходившая в Наркомпросе, опубликовала его стихотворение, которое (уже своим названием) предупреждало читателей о том, что по Москве начали шагать коммунисты-футуристы, пообещавшие победить злое старичьё («Мы идём»):

«Мы разносчики новой веры…

Победители, / шествуем по свету

сквозь рёв стариков злючий!»

В стихах также заявлялось (в свойственной Маяковскому грубоватой форме), что этот злобный «рёв» комфутам не страшен:

«И пускай / с газеты / какой-нибудь выродок

сражается с нами / (не на смерть, а на живот).

Всех младенцев перебили по приказу Ирода;

а молодость, / ничего – / живёт».

Корней Чуковский, как бы тоже вспомив о жестокостях иудейского правителя, 2 апреля 1919 года записал в дневнике слова Горького о тех, кто управлял Россией:

«"А они опять арестовывают! " О большевиках он всегда говорит: „они“! Ни разу не сказал „мы“. Всегда говорит о них, как о врагах».

А большевики, в самом деле, аресты совершать продолжали. Ещё 22 февраля «Известия ВЦИК» с укоризной заявили, что «в Генеральном Морском штабе не произведено ни одного ареста шпионов». И аресты тотчас же были произведены. А 9 апреля Верховный трибунал приступил к слушанию «Дела Морского Генерального штаба». Председатель трибунала Николай Васильевич Крыленко заявил, что он исходит «из интересов государства, поэтому ни один из обвиняемых из зала суда свободным выйти не сможет». Вердикт ревтрибунала был суров: троих подсудимых расстрелять, двоих отправить в концентрационный лагерь, ещё двоих заключить на пять лет в тюрьму.

В 1919 году за контакты с партией анархистов был арестован и какое-то время провёл в заключении поэт Вадим Шершеневич, ещё недавно примыкавший к футуристам, а затем ставший имажинистом.

Примерно в это же время у Бальмонта на одном из публичных выступлений спросили, почему он перестал издавать свои произведения, он ответил:

«– Не хочу… Не могу печатать у тех, у кого руки в крови».

Есть свидетельство, что в ЧК этого поэта считали «враждебным» революции. Кто-то даже предложил расстрелять Бальмонта как «врага большевиков». Однако отправить его на тот свет не удалось – при голосовании «расстрельных» голосов не хватило.

А вот бывший московский губернатор Владимир Фёдорович Джунковский за участие в подавлении революции 1905–1907 годов был признан опасным для советской власти и приговорён к пяти годам заключения в концентрационном лагере. До окончания гражданской войны. Без применения амнистии. И это несмотря на то, что двое бывших политкаторжан за него заступились.

Большевик Александр Краснощёков после свержения советской власти на Дальнем Востоке начал пробираться из Сибири в Москву к своим идейным соратникам. В мае 1919 года при переходе линии фронта у Самары он был схвачен белогвардейцами и посажен в колчаковский «поезд смерти», который двинулся на восток. В дороге у голодавших арестантов началась цинга. А у Краснощёкова ещё возникла гангрена пальцев ног. Никаких лекарств в «поезде смерти», конечно же, не было, и болезнь лечили кипятком. Когда поезд добрался до Иркутска, всех оставшихся в живых узников перевели в местную тюрьму, где Краснощёкова в очередной раз приговорили к расстрелу.

Жена Краснощёкова, Гертруда Тобинсон, вместе с детьми возвратилась в Японию, а оттуда – в Соединённые Штаты. Там в газетах ей несколько раз доводилось читать, что её муж погиб. Однако время от времени к ней приходили от него письма. В одном из них говорилось:

«Я продолжаю своё дело, стараясь… построить мир, где благоразумие, практичность, свойственные американскому строителю и исполнителю, должны объединиться и подчиниться идейности, человечности, эмоциональности, но непрактичности русских и создать новую жизнь, новый мир… Приложить нашу кипучую энергию к нашим бескрайним просторам и бесконечным богатствам, протянуть руки любви и товарищества через земли и океаны – это наша цель… позволят ли нам всё это совершить?»

А поэту-футуристу Николаю Бурлюку вновь пришлось менять военную форму – в апреле Одессу опять взяли красные, и он ещё целый месяц служил в Красной армии. Кажется, что именно об этом он писал ещё в царское время:

«К весне, когда всё так стыдливо,

Ты с первым солнечным лучом,

Как мальчик лавки с калачом,

На талый лёд глядишь пытливо.

И если в город опрокинет

Тумана ёмкая скудель,

Поверь, заботливый апрель

Осколки скроченныя вынет».

В середине апреля 1919 года чекист Мартын Иванович Лацис (Ян Фридрихович Судрабс), ставший главой Всеукраинской ЧК, опубликовал в киевской газете «Красный меч» статью, в которой, в частности, утверждал:

«Для нас нет и не может быть старых устоев морали и „гуманности“, выдуманных буржуазией для угнетения и эксплуатации „низших классов“. Наша мораль новая, наша гуманность абсолютная, ибо она покоится на светлом идеале уничтожения всякого гнёта и насилия. Нам всё разрешено…

Жертвы, которых мы требуем, жертвы спасительные, жертвы, устилающие путь к Светлому Царству Труда, Свободы и Правды».

Прочитав эту статью, левый эсер Яков Блюмкин тотчас явился в киевскую губчека и направился прямо к своему старому дружку Мартыну Лацису. Тот с радостью его встретил. Убийцу Мирбаха допросили и отправили в Москву, а там В ЦИК организовал Особую следственную комиссию, которой было поручено рассмотреть дело Блюмкина.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?