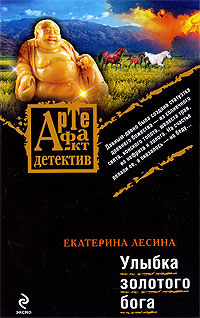

Читать книгу "Улыбка золотого бога"

Автор книги: Екатерина Лесина

Жанр: Современные детективы, Детективы

сообщить о неприемлемом содержимом

Ника

Как она меня заводит! Только гляну и стервенею прямо, руки и то дрожать начинают. От злости, а не от коньяку. Сколько я выпила? Да граммов двадцать, для здоровья можно, полезно даже. А Алка глядит неодобрительно, вроде на дорогу, а все равно на меня косится. Смотри-смотри, в свое время я на тебя насмотрелась. Что, небось думает, сопьюсь? Ждет не дождется. Я – не алкоголичка и никогда ею не буду, спасибо маменьке, показала, чем чревато. Нет уж, я пробьюсь, один раз ведь сумела, и второй получится, просто пока не везет.

– Ника, ты могла бы не курить?

Могла бы, но не буду. А что, пусть терпит. Что, из милости меня подкинуть решила? Чтоб подчеркнуть, что я – неудачница, даже тачки нету? А на кой мне тачка? Меня и так доставят куда надо, только свистни, и все будет.

Правильно. Все у меня будет. Впереди. Главное – не расслабляться, не распускаться. Держать себя. И ведь хороша пока, хороша. Подбородок, правда, чуть подвисает, веки набрякли, так это мелочи, одна подтяжка все исправит, были бы деньги.

Вот именно, нету денег. Те, которые хата приносит, в бездонную трубу улетают. Да и опасно связываться. Доказать-то, если вдруг, конечно, прижмет, не докажут, но в дерьме изваляют по полной. Нет. Стоп. Не об этом надо думать, сейчас основное – кусок получить. Ну, спасибо, Гарик, кинул кость, два процента, одна шестая дома… ничего, я не гордая, я и этому рада.

Эх, сейчас бы взбодриться, но Алка снова шпынять станет.

– Слушай, как ты думаешь, что она ему наговорит? – Горло после сигарет дерет, голос хриплый, но так даже лучше, сексуальнее. Сексуальность – наше все.

– А ты как думаешь? – Алка снисходит до ответа. – Скажет, что ты развела меня с Игорем, что потом, после свадьбы, он застал тебя с любовником и снова развелся. Что Топочка вовремя умудрилась прыгнуть в опустевшую постель, а ребенок Ильве, вероятнее всего, вовсе не от Громова. И что мотивы избавиться от Игоря были у каждой из нас.

Да, это точно. Что бы Гарик сделал, узнай он правду о квартирке? А фиг его знает, может, сдал бы, может, просто прикрыть бы велел.

– На самом деле нам всем выгоднее было бы придерживаться единой версии. Все же, как ни крути, Дуся – наиболее удобный… кандидат.

Это она верно подметила. Удобный. Ничего против толстухи не имею, но своя шкура дороже.

Яков

К тому времени, когда Лизхен решилась-таки тронуться с места, голова моя распухла от обилия информации, правда, весьма и весьма сомнительного толка, но для начала сойдет.

Ехали мы долго. Дом, оставленный Громовым женам и подруге детства, находился за городом. Он был большим и обыкновенным: ни колонн, ни лестницы со львами, ни атлантов с кариатидами, поддерживающими портик, ни самого портика. На все еще зеленом газоне, разрезанном пополам дорогой, расположилась обыкновенная серая громадина в три этажа, с аккуратными прямоугольниками окон, равномерно размещенных по фасаду, с солидной металлической дверью, над которой предупреждающе подмигивал красный глазок видеокамеры. За дверью начинался необъятных размеров холл: ядовито-зеленый ковролин, яркий, резкий свет ламп, от которого глаза моментально резануло болью, стерильная белизна стен и потолка да черная мебель.

– У Игоря были специфические предпочтения. Ну, да скоро сами увидите, – Лизхен придерживала меня за локоть, при этом сама старалась держаться в отдалении, в результате чего со стороны мы смотрелись презабавно, благо зеркало, чтобы оценить, имелось.

– Я собиралась все тут переделать, я больше тяготею к классицизму, но теперь даже не знаю, имею ли право что-то менять. Как вы думаете?

Никак. Я же юрист, и, честно говоря, мне все равно.

– Остальные уже приехали, наверное, в гостиной. А прислуги нет, после похорон Дуся всех распустила… вернее, почти всех. По-моему, это крайне глупо, Евгении одной тяжело управляться с домом, а Валя у нас дальше кухни не ходит.

Холл сужался в коридор, который через несколько метров расходился в пространство огромного зала. Белые стены, уходящие вверх, почти неразличимый потолок, четыре колонны, между которыми начиналась винтовая лестница, подымавшаяся сначала на второй, а потом и на третий этаж. Искусственная зелень, все тот же яркий, неестественный свет, удручающая массивность хрустальной люстры, блеск паркета. Создавалось стойкое ощущение ирреальности. Как декорации, дорогие, но все же невыносимо искусственные. Нет, мне здесь определенно не нравится.

– Ну что, Лизок, все успела доложить? – Ника сидела на ступеньках, вытянув ноги. Колготки-сеточка, красные босоножки с открытыми носами, красная юбка, вызывающе яркая и вызывающе короткая.

– Кто, с кем и сколько раз? Яков Павлович! Можно, я буду называть вас просто Яша?

Она поднялась, ухватившись за перила, покачнулась, икнула.

– Уже успела нажраться, – мрачно отметила Лизхен.

– Э, нет, не нажралась. Нервы успокоила. Здесь иначе нельзя, Яша, крыша съедет. А мы вас ждали… ждали, ждали и вот, – Ника развела руками и опять икнула. – Даме руку не предложите? А то ж навернусь на фиг.

Она вцепилась в другой локоть и, в отличие от Лизхен, прижалась, дыхнула коньячными парами, облизнула полные губы.

– Остальные где? – поинтересовалась Лизхен.

– В зале. Ждут. И Дуська приехала. Прикинь, и не одна! Скоренько она печалиться по Гарику перестала, а? Ты, Яш, не думай, я не сплетничаю. Я инф…инфр… информирую, – выговорила она наконец. – Идем. Убедишься, что не вру. Ника вообще никогда не врет, за это и пострадала.

Собственно говоря, зал не был залом, скорее уж больших размеров кабинетом, который разительно отличался от увиденного ранее строгостью и даже некоторой английской чопорностью обстановки. Дубовые панели, тяжелые гардины с витыми золотистыми шнурами, массивный стол, инкрустированный вставками красного и черного дерева, и в противовес ему нарочито легкие стулья с атласной обивкой. Софа. Диван. Морские пейзажи в резных рамах. Живые цветы в углах.

Пятеро бывших жен Громова и незнакомка.

Дуся. Я сразу понял, что это именно она, и сразу разочаровался, потому что полученное описание соответствовало увиденному. Не было в Дусе ни грамма роковой красоты, ни шарма, ни обаяния. Унылая серость. Массивная серость. Неопределенной длины волосы – вроде бы и не короткие, но и длинными не назовешь: еще немного, и коснутся по-мужски широких плеч, обтянутых розовым свитерком. Забавно, но даже этот вызывающе яркий цвет лишь придавал Дусиному облику унылости. Как и черные брюки классического кроя, плотно облегавшие живот и бедра, и очочки на веревочке, болтающиеся где-то на уровне груди, и тапки с загнутыми вверх носами.

– Здравствуйте, – сказала она и моргнула. И я моргнул, потому что в этот момент Дуся вдруг стала яркой. Всего на долю секунды, на миг, который с легкостью можно было бы вычеркнуть из памяти. Показалась – и не было оттенка рыжины в густом каштановом глянце волос. Показалось – и глаза у нее серые, а не серо-голубые. Показалось – и полнота фигуры совсем не уютная, не домашняя. Показалось.

– Чего показалось? – переспросила Ника, отлепляясь от меня. Оказывается, я говорил вслух. Жаль. Не люблю доверять людям случайные мысли.

– Это наша Дуся! Дуся, а это – Яша.

– Яков Павлович, если позволите, – стало до отвращения неприятно, потому что теперь Дуся будет думать, что я – мальчик на побегушках для девочки-алкоголички. Хотелось бы остаться Яковом Павловичем.

– Дуся, – просто ответила Дуся. И руку протянула, а я пожал. И все-таки глаза у нее серо-голубые, ясные, а ручка крохотная, влажноватая и теплая.

Да, что-то не то со мной творится, определенно не то.

– Дуся, ты мне все же ответь, – Алла Сергеевна продолжила разговор, прерванный моим появлением. – Зачем ты его сюда притащила? Тут же охраны нет! Понимаете, Яков Павлович, эта статуя безумно дорогая, ей только в банке и храниться…

– Теперь нас ограбят, – печально вздохнула Лизхен.

– И убьют, – добавила Ника, икнув.

Ильве

Ограбят, убьют – да кому вы нужны, идиотки! А Дуся в своем репертуаре, корова бескорыстная. Плевать, что Пта миллионы стоит, плевать, что в доме охрана от дураков, нет, душевная близость ей дороже всех опасностей. Смех, да и только, какая душевная близость с куском золота? Ну, пускай с очень дорогим куском золота, но эта корова не о деньгах думает!

А сыщик наш запал… молодец, Алла, отыскала единственного в городе придурка, который запал на Дусю. Ишь как глазами мусолит, того и гляди на колени бухнется и руку с сердцем предлагать начнет. Не было печали, а ведь хорош был план, хорош. Свалили бы все на Дусю, доказательства сбацали б, и пожалуйста, все в шоколаде. Убийцам наследство не положено, а значит, завещание можно опротестовать. А если опротестовывать, то право наследования имеем только я и Лизка… ну, с Лизкой бы я поделилась, не жадная, а остальные утерлись бы.

Нет, все же интересно, что он в ней разглядел? Или разглядывает? Улыбается – придурок придурком, а поначалу вроде ничего показался, толковым. На бухгалтера похож: лысинка, костюмчик, рожа печальная, уши врастопыр. Хороша парочка…

Надо будет к дяде приглядеться. Заняться им вплотную. Ради Ромочки.

– Это потому, что курган раскопали! – громкий шепот заглушал и потрескивание огня, и ночные шорохи, и даже далекие грозовые раскаты, доносившиеся то с одной, то с другой стороны. А небо чистое, ни облачка, ни тучки, звезды крупные, луна красная глазом больным уставилась. И страшно, и тоскливо оттого, что образованный интеллигентный человек по сути своей дик и беспомощен.

Не слушать тех, кто шепчется, – уйдут. Вчера трое, сегодня еще двое, а к утру и вовсе никого не останется. Надо бы выйти, поговорить, объяснить, что не существует прямой связи между болезнью и разрытым курганом, что начавшаяся эпидемия вполне закономерна в силу полного несоблюдения правил гигиены, что привезти ее мог тот же красноармеец-почтальон или вообще кто угодно…

Так думалось Ивану Алексеевичу, но мысли эти, логичные и правильные, не успокаивали. Наоборот, только хуже становилось, будто он нарочно пытался нечто выдумать, заглушить первобытный страх.

Он вернулся в палатку, ко все еще недописанному письму, вяло в десятый раз перечел строки, каждую из которых знал наизусть, и понял, что не сможет сегодня остаться в одиночестве.

Сонечка больше не приходила, да и не нужна она. Не по ней тосковал Иван Алексеевич, но по людям с их суетливостью, глупостью, суеверностью. К костру вернуться? Нет, те, что собрались у огня, не примут его в свою стаю, он отличен образованием и манерами, а что еще хуже – в их миропонимании, виновен в происходящем. Остается Сергей и… и Соня.

Господи, когда и как он, взрослый человек, умудрился поддаться соблазну? И как теперь смотреть им в глаза? Днем проще, а вот ночью, странно-предгрозовой, с громом, но без молний, при свете керосиновой лампы, при близком ландышевом ее запахе, все видится иначе. Все и будет иначе.

Но альтернатива – одиночество.

Иван Алексеевич мучился недолго, а шел еще быстрее, палатки-то рядом.

– Вечер добрый.

– Добрый, – не слишком радостно отозвался Сергей. Сегодня он особенно бледен, не заболел ли? Или это от морфия? Сколько Сонечка травила мужа? Неделю? Две? Он должен был бы привыкнуть и теперь страдать, не получив вовремя дозу, не понимая, отчего ему так плохо.

– Озноб? Головная боль? Головокружение? Мышечный тремор? – Иван Алексеевич давил словами угрызения совести и снова и снова клял себя за бездумность. Нет, Сергей не был другом или человеком близким, но от этого совершенная в отношении его подлость не становилась менее отвратительной.

– Я не болен.

– Он не болен, – повторила Сонечка, проводя рукой по лбу супруга. Она тоже выглядела бледной, с лихорадочным румянцем на щеках и россыпью пота на лбу.

– А вы?

– Я? – Руки метнулись к губам. – Я… я, Иван Алексеевич, тоже совершенно здорова.

– Зачем вы пришли? – Сергей оторвался от записей, отложил перо, потер пальцами виски, все-таки головная боль его мучила. – Что вам здесь надо?

– Скука, – соврал Иван Алексеевич.

– Значит, в этом дело? В скуке?

– Сереженька, успокойся, тебе нельзя нервничать!

– Отстань, – он стряхнул ее руки, раздраженно и как-то брезгливо даже. – А вы? Вы так и не ответили, что вам нужно здесь? Почему не оставите нас в покое?!

– Мне просто подумалось… в нынешней ситуации лучше бы держаться вместе, все-таки люди во многом невежественны, склонны к мистицизму и драматизму…

– К театральности, хотите сказать? – помогла Сонечка.

– Я хочу сказать, что мало ли до каких выводов они способны дойти. Они полагают виновными в болезни нас, они боятся, а страх, помноженный на невежество, опасен.

– А кто виноват? Не вы ли, дражайший Иван Алексеевич?! Вы ведь придумали сюда идти… вы ведь копали… копали… всюду лишь бы копать! Да не трогай ты меня!

– Не уподобляйтесь этим невеждам, – Иван Алексеевич проигнорировал истерическую вспышку, лишь мысленно сделал пометку – подыскать по возвращении другого ассистента, более уравновешенного. И тотчас удивился, что еще верит в возможность вернуться, даже прикидывает, как бы половчее сделать так, чтобы Оленька с Соней не пересеклись… Торжественный ужин, обычно устраиваемый по прибытии в Москву, придется отменить. Что ж, болезнь – удачный предлог. Следующее, что удивило Ивана Алексеевича, – отсутствие боязни заразиться, будто где-то в глубине души он знал – такое невозможно, не его это судьба. Впрочем, в судьбу он не верил.

– Я не уподобляюсь, я точно знаю, что вы виноваты… и в чем. А еще знаю, что вас ждет.

Сергей перешел на судорожный шепот, задыхаясь, рванул рубашку, обнял ладонями горло, застонал, но Сонечку, кинувшуюся было со стаканом воды, оттолкнул. Бледное лицо его покрылось крупной испариной, а глаза, прежде светлые, стали черны и страшны. Определенно, Сергей оказался весьма чувствителен к морфию. Как мало времени все-таки надо, чтобы превратить умного интеллигентного человека в истеричное существо.

– Вы думаете, вам позволят вывезти все это? Вы думаете, они не следят? Они стерегут свои сокровища!

– Кто они? Успокойтесь, милейший, возьмите себя в руки. – Иван Алексеевич усилием воли подавил желание наорать на этого безумца. Нельзя поддаваться панике. – Завтра или послезавтра пришлют машины, а с ними и охрану. По мне, так лучше бы работников больше дали.

– Работников? Все вам мало. Сколько не дай, все мало… жадность – ваш порок. А твой, Сонечка, жена моя любимая, – гордыня да лицемерие… ну а мой – слабость. Трусость. Неспособность… – Он замер, уставившись в угол палатки на черный квадрат сейфа. Моргнул, потер глаза и совершенно иным тоном произнес: – Иван Алексеевич, извините, я что-то неважно себя чувствую. Наверное, подхватил-таки… вы бы шли к себе. Сонечка, милая, дай водички, пожалуйста, пить очень хочется. И голова болит. Почему так болит голова?

Иван Алексеевич вышел. Ночь снаружи была привычно тиха и спокойна, раскаты грома, если это гром, умолкли, и теперь только приглушенные голоса, храп да конское ржание нарушали тишину. В воздухе пахло дымом и свежим навозом, а еще немного – сухой, пыльной землей из развороченного кургана. Спать не хотелось, было странно – не больно, не страшно, а предопределенно, когда будущее близко-неотвратимо, и потому принять его следует не со смирением, но с пониманием.

Вернувшись к себе, Иван Алексеевич достал чистый лист бумаги, встряхнул непроливайку, в которой чернил осталось едва ли на треть, и, соскоблив с пера черную пленку, вывел знакомое: «Здравствуй, Оленька».

Потом, отодвинув в сторону растрепанный дневник, чашку с блюдцем, хронометр да коробку с компасом, который вовсе не был тут нужен, зачем-то достал из сейфа фигурку золотого человечка, поставил перед собой и продолжил:

«Прости меня, милая моя, если сумеешь. Теперь, оглядываясь назад, я удивляюсь тому, сколь самоуверен и самолюбив был, сколь мало думал о тебе и Тошеньке, увлеченный наукой, которая, по сути, никому и не нужна, разве что оголтелым безумцам вроде меня.

В этой жизни мне не о чем жалеть, разве что о днях, проведенных вдали от тебя, об упущенном времени нашего с тобою совместного счастья. Верно, ты удивляешься, ведь прежде я никогда не позволял себе писать в подобном тоне, верно, ты обеспокоена, гадаешь, что же случилось…»

Черная капелька кляксой растеклась на бумаге, но Иван Алексеевич, прежде с раздражением относившийся к подобного рода помаркам, теперь не потянулся за промокательной бумагой, но продолжил писать:

«Да, Оленька, случилось. Я совершил поступок, который причинил боль многим людям, и причинит еще, потому что скрыть от тебя эту измену я не смогу, да и не хочу скрывать: ты имеешь право знать и судить. Сам себя я уже осудил».

Толстый человек печально улыбался, лицо его, лоснившееся довольством, приобрело выражение огорченное и обиженное, но в то же время чудилось, что он внимательно наблюдает за Иваном Алексеевичем.

«Я не в силах исправить прошлое, но в силах изменить будущее…»

Вывел и замер, задумавшись. А верно, верно… или дикость все же? Невежество, которое он всегда осуждал? Преступление против науки, совершенное им для того, чтобы оправдаться за измену. Как-то перепуталось все, переплелось.

«Надеюсь лишь, что мой поступок не принесет вам еще больших несчастий, но иначе не могу, я должен, Оленька, и прости меня, пожалуйста, если сможешь. Поцелуй Тошеньку…

И я тебя целую. Прощай».

Он с трудом дождался момента, когда чернила высохнут, сложил лист вчетверо, запечатал в конверт, который подписал торопливо и нервно. Нечто новое, появившееся сейчас, заставляло спешить, думать о невозможном.

Преступление. Это будет преступление. Ему не простят, но… но как знать, нужно ли ему это прощение? Время ему нужно и помощь. Впрочем, Иван Алексеевич знал, у кого ее просить.

Задуманное удалось исполнить без особых трудностей, будто бы и вправду мерные удары бубна, на которые Иван Алексеевич старательно не обращал внимания, туманили восприятие людей. Или горький дым, уже не подымавшийся в небо, а стлавшийся по земле, отравлявший воздух специфической травяной вонью. Вдохнешь – и накатывает слабость, выдохнешь – и тянет прилечь, закрыть глаза, позволить сознанию погрузиться в нервный сон.

И никто вокруг не придавал значения ни дыму, ни бубну в руках старика в грязном халате, ни веренице лошадей, на которых торопливо грузили тюки. Торопливые объяснения Ивана Алексеевича про целесообразность отправки экспонатов иным путем, нежели первоначально принятый, были выслушаны равнодушно, и, договаривая, он уже понимал – никому-то они и не нужны.

Дым подымался выше, к горлу подкатывала тошнота, которую Иван Алексеевич сглатывал снова и снова, уговаривая себя потерпеть еще немного, и удивлялся тому, сколь медленно идет процесс погрузки. А потом и лошади, и люди – плосколицые, узкоглазые и молчаливые – вдруг исчезли, и осталась лишь трава. Высокие стебли тянулись к небу, смыкаясь перед глазами решеткой, сквозь которую темным кругом луны виднелось чье-то лицо.

– Правильно сделал, правильно… спи-спи-спи…

Ухнул бубен, закричала птица, завыла собака, наступило беспамятство.

– Иван Алексеевич! Иван Алексеевич! – этот голос звал вернуться, и Иван Алексеевич слабо рассердился и на него, и на себя за то, что ослушаться не смеет.

– Иван Алексеевич! Беда! Беда случилась!

Сонечка рыдала, круглые слезы прозрачным жемчугом катились по щекам и падали на белое полотно блузки, оставляя пятна-отметины.

Голова гудит. И во рту сухо.

– Пить дай.

Сонечка тотчас подала воды и, пока Иван Алексеевич пил, торопливо принялась рассказывать:

– Они приехали, а тут все спят… все-все… и Сереженька, и я, и вы как мертвый, и охрана! Обокрали нас, Иван Алексеевич, все-все вывезли, даже кости.

Значит, получилось. Испытываемое облегчение было таким невероятным, что Иван Алексеевич не удержался от стона. Сонечка мигом принялась хлопотать.

– Их найдут, их обязательно найдут… это беспрецедентно, Иван Алексеевич! Это невероятно…

—…и невозможно представить, чтобы подобное было осуществлено без помощи отсюда, – строго произнес товарищ в кожанке. Странно, Ивану Алексеевичу казалось, что мода на подобные вещи уже прошла. Как и на подобных товарищей – худых, с плохими зубами, шрамом на щеке да пролетарской яростью в подслеповатых глазах. Он говорил громко, он кричал, порождая приступы головной боли, которые, правда, с каждым разом становились все слабее, он требовал ответа.

– Предатель здесь! Предатель будет найден, и он, товарищи историки, расскажет нам, чем руководствовался, покушаясь на социалистическую собственность! Он ответит за это преступление против народа по всей строгости! – удар кулака в грудь и долгий взгляд, адресованный Сонечке.

Немного боязно, но Иван Алексеевич утешался мыслью, что этот пес – цепной, громкий и бестолковый, думать не способен, а значит, не способен и испортить задумку.

Он долго говорил, безымянный комиссар, и давешний почтальон-красноармеец стоял рядом, кивая и глядя на всех с явною насмешкой и презрением. Письмо… они найдут письмо… что в нем? Иван Алексеевич попытался вспомнить, но если первые строки плотно врезались в память, то последние, созданные под влиянием момента, напрочь исчезли.

Есть ли там намек на его участие? Им хватит и малости. Арестуют. И Оленьку тоже. И Тошеньку. Господи, господи, до чего беспечен он был, до чего неосмотрителен…

– До выяснения обстоятельств покидать лагерь кому бы то ни было запрещается! – резюмировал товарищ. – Все личные вещи должны быть предъявлены к досмотру.

Письма не нашли. Куда оно могло исчезнуть, Иван Алексеевич не знал, лишь порадовался – Оленька теперь в безопасности.