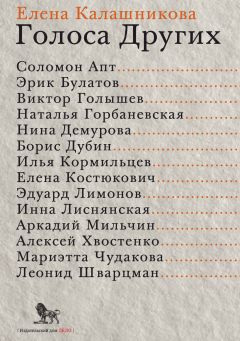

Текст книги "Голоса Других"

Автор книги: Елена Калашникова

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

– Всегда, ведь один художник писал картины, другой делал иллюстрации. Ты включаешься в иной принцип мышления. Книжки мы делали вдвоем, а в живописи я совершенно свободен и должен был забыть сознание, которое было у меня вчера. Когда кончалась наша книжная работа, мы с Олегом забирались в лес. С рюкзаками, с палаткой. Ходили два-три дня или неделю и возвращались с чистым как белая страница сознанием. Можно было начинать новую жизнь.

– Уничтожали ли вы свои работы?

– Конечно. Жалею, что уничтожил не все неудачные. То, что картина неудачна, как правило, понимаешь, когда она окончена.

– И много таких работ?

– Нет, у меня их вообще немного.

– Когда вы понимаете, что работа удалась?

– В тот момент, когда узнаю образ. Это идеальный вариант. Но бывают случаи, когда картина вроде бы и кончена, но что-то в ней не так. В таком случае надо ее отставить, через какое-то время вносишь в нее добавления, и она закончена.

– Спустя годы вы можете внести изменения в свои работы?

– Очень редко, как правило, нет. А сейчас это тем более невозможно: они от меня уходят.

– Отпускают ли вас готовые картины?

– Картина не отпускает, если не получилась, что-то в ней не выразилось. А если получилась, я от нее освобождаюсь.

– Вы говорили, что в советское время искусствоведы в вашу мастерскую не заходили. Почему, как думаете? Хотя это вопрос, конечно, не к вам.

– Об этом надо их спросить. Мне это самому интересно. Как человек, считающий себя порядочным, может вести себя таким образом?

– У коллег, близких вам, они бывали? У Олега Васильева?

– Нет, нет. Наши с Олегом Васильевым мастерские были рядом, и если кто-то был у одного, то обязательно был и у другого.

– У Кабакова же бывали…

– Безусловно. У Кабакова, Янкилевского, Штейнберга…

– Почему все-таки они у вас не появлялись?

– Мы со многими искусствоведами и критиками были знакомы, встречались в компаниях, мило беседовали, но никто из них никогда не поинтересовался тем, что я делаю. Может, боялись, считали, что это политическое дело и лучше не связываться, а то будут неприятности по службе. Думаю, они меня списывали в том смысле, что это не искусство, а политика. Так себе объясняли, хотя не видели того, что я делал. А может, это объяснение я себе придумал.

– «Теперь от социальных проблем я ушел к экзистенциальным. Только не надо это списывать на то, что я уехал». Почему произошел этот переход?

– Во-первых, это, наверное, возрастные дела. Во-вторых, стараешься понять и свое сознание, и мир вокруг. Заглянуть за горизонт: а что там? Мои интересы были ограничены социальным пространством, потом мне открылся горизонт экзистенциальный, который включает в себя социальные пространства.

– Ваши выставки проходят в разных странах. А где лучше всего реагируют на ваши картины?

– Последние годы мне везет. С 2005-го было несколько моих выставок, и все очень удачные – экспозиции хорошие, реакция зрителей… В Германии, Москве, Париже, сейчас в Женеве. В женевском Музее современного искусства тоже ретроспектива, но не такая большая, как в Москве.

– Свои персональные выставки вы сами выстраиваете?

– В Третьяковке – да, а в Германии, Париже и Женеве все делалось без меня и как-то очень хорошо. В Женеве сделали замечательную экспозицию, совершенно не так, как я бы сделал, но явно лучше. Я вижу интерес к своим работам, они привлекают внимание людей. Может, в России был наибольший интерес к ним… а может, и нет. Не чувствую себя обиженным ни там, ни здесь.

– Кто ваши зрители? Чаще молодые люди?

– Да, совершенно точно молодые. Меня очень радует, что им это интересно и они воспринимают мои работы не как прошлое, а как нечто живое.

– После открытия вы ходите на свои выставки?

– Хватит и одного раза. Мне потом рассказывают, как все проходит. Если выставка в Париже или Москве, я могу второй или третий раз на нее пойти – если знакомые просят, чтобы я им ее показал. У меня нет убежденности, что на выставку больше одного раза ходить не надо, но после первого раза интереса к ней у меня нет. Увидел, как висят работы, как они воспринимаются зрителями, спасибо, хватит, у меня есть и другие дела.

– «Для меня смотрение – работа, я быстро устаю. Но утомление бывает связано и с очень счастливыми переживаниями». Расскажите об этом подробнее.

– Смотреть на картину для меня почти то же самое, что ее делать. Для того чтобы понять художника, оценить его работу, надо влезть в его шкуру. Судить о художнике нужно с его позиций. Индивидуальность каждого ограниченна, а если не ограниченна, значит, это отсутствие индивидуальности, расплывчатые края, это никому не нужно и неинтересно. Чем талантливее человек, тем очевиднее его индивидуальность, ограниченность. Поэтому нужно понять его субъективную позицию, тогда вы можете объективно оценить, что у него вышло, а что нет. Это требует усилий. Есть художники, которые мне близки, изучать их работы можно без особых усилий, а есть те, кто совсем не близок, перевоплощение в них требует больших затрат внимания.

С годами я перестал тратить энергию на тех, кто не близок, не берусь их судить, не потому что осуждаю. Часто, когда говорят «не понимаю», имеют в виду, что и понимать тут нечего. Когда я говорю «не понимаю», тут нет негативной оценки. Картину надо рассмотреть и разобрать, как архитектуру. Для меня это важная и серьезная работа. Обычно в музее я смотрю две-три, может, четыре картины, на большее меня не хватает. Это занимает где-то часа полтора.

– Три года назад вы говорили, что в России не так много ваших работ. С тех пор что-то изменилось?

– Да, мои работы стали покупать на аукционах русские коллекционеры, так что картины разных периодов возвращаются в Россию. Работы последнего времени приобретают больше западные коллекционеры, потому что я работаю с немецкими, швейцарскими, французскими галереями.

– Русские покупают вещи 1970–1980-х, потому что их социальные темы тут понятнее и ближе?

– Картин на социальные темы, в которых было выражено время, в России не было. Может, вы правы, и это действительно так.

– В 2007-м вы сказали: «Вообще, для современного художника я нетипично мало сделал – примерно 150 работ». С тех пор эта цифра увеличилась?

– В год делаю примерно три картины. Может быть и четыре, и пять, и две, как повезет. Если долго работаю над картиной, в год выходит не больше двух, а бывает, легко и быстро делаю несколько работ. Тут нет заданности и правила, просто я работаю медленно.

– Вы говорите, что у вас нетипично для современного художника мало работ. Многие ваши коллеги делают серии, но и у вас они есть.

– Да, есть. Но они возникали сами собой, не задумывались как серии. У одной темы были разные варианты решения.

– Если бы вы писали творческую самохарактеристику, что бы там было?

– Я написал о себе несколько статей, есть они и в книжке «Живу дальше». В этих статьях я рассматриваю свои работы под разными углами зрения. К тому же в каталоге моей выставки, которая проходила в Третьяковской галерее, есть статья «Моя картина и массмедиальная продукция». В этих статьях я пытаюсь высказаться о волнующих меня проблемах и дать характеристику тому, что я делаю. А главное, я еще раз хочу сказать о работе с пространством картины и о том, что я сделал для картины как таковой. Я думаю, что в картине я нашел возможности, которые раньше не использовались, не были замечены или им просто не придавали значения.

– А про работу со светом?

– Свет невозможен без пространства. Последние годы я все больше и больше работаю со светом.

– А какие свои картины вы бы назвали главными, основными? Что для вас важно?

– Основные картины были на каждом этапе, я их неоднократно называл: «Горизонт», «Слава КПСС», «Иду», «Заход солнца», «Живу – Вижу», «Как идут облака – как идут дела», «Хотелось засветло, ну не успелось», «Точка»… Картины, которые появились после показа в Третьяковке, – «День – Ночь», «Живу дальше» и последняя – «О». Для меня она очень важна. У меня две картины, на которых изображены образы звуков – «А» и «О». Из основных работ еще «Зима», «Окно»…

– Разрабатываете ли вы новые темы или обыгрываете то, с чем уже работали?

– Трудно сказать. Круг проблем задан, и из него я не выхожу всю жизнь. Но сказать, что это только вариации на одну тему… Мне как раз кажется, что у меня разные картины.

– Сказывается ли возраст на вашей работоспособности, идеях?..

– Конечно, сказывается. Сил меньше, я гораздо быстрее устаю. Я не чувствую отсутствия идей, интенсивность работы в известном смысле даже увеличивается. Концентрация внимания у меня сейчас гораздо выше, чем в молодости, поэтому за час я могу сделать больше. Помогает опыт: знаешь, как держать себя в руках, как реагировать на неудачу, которая раньше могла надолго выбить из колеи… В смысле возрастных изменений я пока не ощущаю ничего катастрофического. Конечно, сил бы побольше, но работать я пока в состоянии. Ну и приходит ясность сознания.

– Ваша профессиональная жизнь, на ваш взгляд, удачно сложилась?

– Я считаю, у меня очень счастливая жизнь. О чем может мечтать художник, который делает то, что считает нужным, и так, как считает нужным? У которого нет материальных проблем и ничто ему не мешает? Наташа, моя жена, избавляет меня от бытовых и прочих проблем, которые были бы для меня мучительны и с которыми я, наверное, не справился бы. Возможно, за сегодняшнее благополучие я заплатил тем, что тридцать лет даже не думал о том, что смогу показать свои картины, не то что выставить их или продать.

8 января 2011 г.

Виктор Голышев

Виктор Петрович Голышев (1937) – переводчик с английского, профессор Литературного института имени А. М. Горького.

Автор предисловия к книге «Другие голоса, другие комнаты. Голоса травы. Завтрак у Тиффани» Трумэна Капоте (1999), автор послесловия к книге «Дебри. Цирк на чердаке» Роберта Пенна Уоррена (2001), составитель книги «Лев и Единорог. Эссе, статьи, рецензии» Джорджа Оруэлла (2003) и др. Сборники переводов: «Когда я умирала. Свет в августе» Уильяма Фолкнера (1999), «Смерть – гордая сестра» Томаса Вулфа (2000), «Флаг над островом. Антология англо-американской прозы в переводах Виктора Голышева» (2004) и др.

Переводы: романы «Вся королевская рать» Роберта Пенна Уоррена (1968), «Мост короля Людовика Святого» (1971) и «Теофил Норт» (1976) Торнтона Уайлдера, «Свет в августе» Уильяма Фолкнера (1974), «Заблудившийся автобус» Джона Стейнбека (1979), «Над кукушкиным гнездом» Кена Кизи (1987), «Железный бурьян» Уильяма Кеннеди (1996), «В опасности» Ричарда Хьюза (2002), «Северное сияние» (с Владимиром Бабковым, 2003) и «Янтарный телескоп» (с Владимиром Бабковым, 2005) Филипа Пулмана, «Гарри Поттер и Орден Феникса» Дж. Роулинг (с Владимиром Бабковым и Леонидом Мотылевым, 2004), «Чизил-Бич / На берегу» (2008), «Мечтатель» (2012), «Закон о детях» (2016), «В скорлупе» (2017) Иэна Макьюэна, «Прощай, Колумбус» Филипа Рота (2008), «Военный свет» Майкла Ондатже (с Олесей Качановой, 2019), «Библиотека утрат и находок» Федры Патрик (с Олесей Качановой, 2020), роман «День саранчи» и повесть «Подруга скорбящих» Натанаэла Уэста (1977), роман «И поджег этот дом» (1985) и повесть «Долгий марш» (1967) Уильяма Стайрона, роман «1984» (1989), сборник эссе (2003) и дневники (2019) Джорджа Оруэлла, роман «Макулатура» (1996) и рассказы (1995) Чарльза Буковски, повести «Паутина земли» и «Смерть – гордая сестра» Томаса Вулфа (1971), «Большой налет» (1988) и «106 тысяч за голову» (1992) Дэшила Хэммета, «Гей, на Запад!» и «Я забыл поехать в Испанию» Джима Гаррисона (2004), повесть «Завтрак у Тиффани» (1965), «Другие голоса, другие комнаты» (1993) и рассказы (2005) Трумена Капоте, рассказы Фрэнсиса Скотта Фицджеральда (2018), статьи и доклады Фердинанда Каннинга Скотта Шиллера (2003), пьесы «Луна для бездольных» Юджина О’Нила (2016), «По ком звонит звонок» (2016) и «Садовый сарай» (2017) Грэма Грина, пьесы «Американский бизон» (1997), «Гленгарри Глен Росс» (2013), «Романс» (2017) и курс лекций «О режиссуре кино» (2019) Дэвида Мэмета, воспоминания «Литературные вдовы России» Карла Проффера (2017) и др.

Лауреат премий: «ИЛ» (1990) за перевод романов «Когда я умирала» Уильяма Фолкнера, (1993) – «Другие голоса, другие комнаты» Трумена Капоте, «Иллюминатор» (1997) – «Принц Вест-Эндский» Алана Ислера, «Малый Букер» (2001) – «Амстердам» Иэна Макьюэна, «Либерти» (2003) за вклад в русскоамериканскую культуру и развитие культурных связей между Россией и США, «Мастер» (2012) за переводы книг Сьюзен Сонтаг «О фотографии» и Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». Обладатель почетного диплома критиков «зоИЛ», присуждаемого независимым журналистским жюри, за перевод романа Иэна Макьюэна «Чизил-Бич» (2008).

Паршивую книгу хорошо перевести нельзя…

– Когда вы только начинали переводить, какие-то переводчики были для вас примером?

– Вначале нет. Примеры появились позже, когда я стал осознанно читать переводы других и радоваться некоторым работам.

– Возвращаетесь ли вы к своим старым переводам – что-то переделать или просто перечитать?

– Боже упаси! Во-первых, неинтересно, а во-вторых, не думаю, что со временем человек становится лучше: техника улучшается, а энергии не прибавляется.

– Есть ли, по-вашему, понятие «старение перевода»?

– Конечно, есть, но стареют и сами книги. На семинарах в Литературном институте мы со студентами читали роман «1919» Дос Пассоса в переводе Стенича – перевод не устарел. Хотя в то время, когда Стенич работал над этим романом, трудно было узнать некоторые вещи – не было словаря сленга или словаря страноведения.

– Все книги устаревают или к гениальным это не относится?

– Это вечный вопрос. По-моему, устаревают не все книги. Скорее, устарел Диккенс, а не Софокл. Дос Пассос тоже, конечно, устарел, хотя в свое время он особенно на русском произвел огромное впечатление. А вот Шекспир, думаю, не устарел.

– Перевод – это вдохновение?

– Я не знаю, что это такое.

– Вы каждый день переводите?

– Да, если здоров, то почти ежедневно – или халтуру, или хорошую книгу. Не перевожу, только пока ищу новое произведение или работаю с редактором. Если хорошо относишься к книге, то все время заведен и вдохновения не надо. Стихи, наверное, надо писать по вдохновению. Не представляю, как переводить по вдохновению роман.

– Какие авторы оказались для вас наиболее трудными?

– Помню, как я мучился с переводом «Уайнсбурга» Шервуда Андерсена, хотя на вид он простой, а Фолкнера вроде переводить несложно, но это не значит легко. Мне довольно трудно переводить то, что Андрей Сергеев называл «регулярной прозой». Вначале нелегко было, например, поймать тон Шервуда Андерсена: он стал писать по-новому, гораздо проще, чем до него, снял слой литературщины. У него простодушие на грани придуривания и вместе с тем замечательно пойманная психология. Вообще, всегда, когда переводишь, потеешь, но это, пожалуй, единственный трудный случай.

– Какие свои работы вы считаете удачами?

– Про удачи я никогда не думаю, главное, чтобы стыдно не было. Я заканчиваю работу с фразой только тогда, когда мне за нее уже не стыдно, иногда радуешься, что выкрутился. Думаю, все мои переводы – удачи, иначе не понес бы их сдавать.

Но не считаю, что остальные должны так думать.

– А какие свои переводы вы больше всего любите?

– Любишь, пока переводишь, и не перевод свой, а автора. А что до воспоминаний, это зависит от того, как ты жил в то время, когда переводил. Помню, Уоррена я переводил, когда мне хорошо жилось, а Стайрона – когда вокруг болели и умирали, и, переводя, я отвлекался.

– Если бы вы составляли на свой вкус библиотеку мировой литературы, то какие авторы и книги были бы там?

– Библиотеку для других или для себя?

– Для других.

– Люди лучше знают, что им нужно. А в свою библиотеку включил бы, наверное, всех, кого положено: Софокла, «Апокалипсис», «Старшую Эдду», «Моби Дика», «Процесс», The Sound and the Fury – там, сколько помню, лучший женский образ в известной мне литературе. «Илиаду» не стал бы включать – очень длинная.

– А «Одиссею»?

– Наверное, тоже нет. Я их читал в пересказе. Включил бы в эту библиотеку Шекспира, Марло, Смоллетта, Клейста, Гамсуна… В разное время производят впечатление разные книги. Когда я был школьником, на меня большое впечатление произвел Бульвер-Литтон, сейчас я его, наверное, не смогу прочесть… Или Уэллс, Джек Лондон… Не знаю, включать ли их. Уэллса, наверное, надо.

– Эти фигуры для вас самые значимые?

– Может быть, раз они первые приходят на ум.

– А если бы вы составляли хрестоматию самых удачных переводов, чьи работы включили бы?

– Этот вопрос гораздо сложнее. О переводах с других иностранных, кроме английского, я судить не берусь. Если говорить об англоязычной литературе, я бы включил в эту хрестоматию переводы Дос Пассоса, сделанные Стеничем и Кашкиным, все произведения Хемингуэя, он переведен хорошо, в частности, это заслуга Калашниковой. Замечательные переводы Александровой и Лорие двух рассказов Вулфа. С романами Вулфа дело обстоит хуже, тут нужны молодая энергия и энтузиазм, и взрослая техника. Довольно хорошо переведены некоторые книги Грина. Включил бы туда «Моби Дика» в переводе Бернштейн. Всего не вспомнишь с ходу.

Мне легче вспомнить переводчиков, чьи работы произвели впечатление. Когда я был молодой и еще ничего не переводил, прочитал «Большие надежды» Диккенса в переводе Лорие и впервые понял, что такое хороший перевод. Харитонов замечательно перевел «Герцога», как и почти все остальное, что он перевел. Кузьминский прекрасно перевел Фаулза. Ленинградский переводчик Бошняк замечательно перевел несколько рассказов Данливи и свою половину «Деревушки». Хинкис замечательно перевел «Кентавра» Апдайка, хотя сама книга не производит ошеломляющего впечатления. Я читал начало перевода «Улисса», сделанного Хинкисом…

– «Улисса» переводить легче «Кентавра»?

– В «Улиссе» сложность с познаниями, а не с переводной технологией, которая там довольно проста, надо знать аллюзии, устройство Дублина… Франковский и Федоров хорошо переводили Пруста. Франковского почему-то считают буквалистом, мы со студентами разбирали его переводы, по-моему, это не так.

Перевод – занятие вторичное, это отраженный свет, паршивую книгу хорошо перевести нельзя, и на оценке перевода всегда сказывается оценка оригинала.

– Можно говорить о хороших переводчиках или только о хороших переводах?

– Конечно, можно говорить о хороших переводчиках, и сейчас это самый уместный разговор: море туфты, критерии снизились… Наверное, самое важное в переводе – насколько книга подходит переводчику и его касается. Так как перевод – это профессия, большинство людей переводили не то, что больше всего хотели и в советское время, и особенно сейчас. Раньше был идеологический пресс, а теперь денежный, и он хуже прежнего, во всяком случае, в отношении серьезной литературы. Раньше нового автора было легче протащить, сейчас практически невозможно, потому что не продашь.

– Это политика издателя.

– Раньше тоже все зависело от издателя, которым был генеральный секретарь и ЦК. Раньше редактор сидел и боялся: вдруг прогонят с работы. Теперь издатели разные, но все они по-прежнему зависят от денег и не хотят рисковать.

– На вас влияла атмосфера переводимого произведения?

– Конечно. Это влияние объяснить просто: с книгой ты живешь год или два, с этим автором тебе разговаривать интереснее, чем, предположим, со знакомыми. Естественно, ты сильно впитываешь атмосферу произведения, подпадаешь под его влияние. Это происходит не всегда.

– Получается, переводчик похож на актера, это своего рода губка?

– Я когда-то тоже так думал, сейчас в этом не так уверен. У актера больше возможностей, он должен сам себя показывать. У переводчика более скромная роль – сильно вылезать нельзя, если ты переводишь хорошего писателя, то он наверняка лучше тебя думает или пишет, ты должен быть незаметен. По большей части читатель переводчиком не интересуется, только если последний его сильно достал. У переводчика положение серединное – между актером и звукорежиссером (его никто не знает).

– Вы выпустили второй переводческий семинар в Литературном институте. Сколько в среднем переводчиков выходит после таких семинаров? Сколько способных будут потом переводить?

– Требуются две вещи: способности и желание заниматься этим делом. Способных в семинаре много – две трети. Хорошо, если переводить будут человека два. Ведь от некоторых вещей приходится отказываться. Например, от нормальных денег. Переводом будут заниматься «маньяки», остальных оттуда жизнь вытеснит.

– А вы где-то учились переводу? Ходили на семинары?

– Не учился. Один раз приходил в гости на «взрослый» семинар. Это был семинар под руководством Калашниковой и Лорие, куда ходили Бернштейн, Жукова, Беспалова, Муравьев, Архангельская, Харитонов, Зинде, заходил Ливергант… Они занимались там довольно долго. А я никогда не хотел, чтобы мои переводы разбирали.

– Этот семинар посещали уже сложившиеся люди?

– Да, готовые переводчики, чьи работы уже печатались.

– Можно научиться переводу или только профессиональным навыкам?

– Думаю, только навыкам. Человек должен любить свое дело и быть способным. На семинаре его научат только техническим штукам, до которых самостоятельно человек будет доходить дольше. До чего я дошел, то им сразу и говорю, и это сокращает им путь к счастью.

– Какие словари самые необходимые для переводчика с английского?

– Это зависит от уровня переводчика. Вообще, для начинающих нужны как минимум три словаря: трехтомный англорусский, словарь фразовых глаголов и фразеологический.

Когда человек хорошо знает язык, лучше пользоваться толковыми английскими словарями, такими как Oxford, Webster, Random House. Из них гораздо точнее понимаешь употребление слова. По-русски всегда получается приблизительный перевод. Недавно перевели словарь фразовых глаголов, но его лучше читать по-английски. Конечно, нужны словари сленга, Даля, поговорок, русский словарь синонимов, но такого нет, а те, что есть, слишком малы. Но все эти словари можно смотреть в библиотеке. А дома должны быть три основных.

– Кто ваши любимые русские писатели: классики, современные?

– Наверное, те, кого проходили в школе. Пушкин, Гоголь, Лесков, Тургенев, Лермонтов, Толстой.

– А Достоевский?

– Я его не люблю ни как человека, ни как мыслителя. Он на меня производит очень сильное впечатление, и после двух его книг я болел. Но мне не нравится психологическая распущенность, надрыв.

В XX веке много хороших авторов. Из прозы, наверное, на первом месте Платонов. Белый – замечательный прозаик, но в людях его многовато насекомого. Вообще, между войнами было не меньше десяти ярких писателей: расцвет, как в живописи, надежда – большое дело.

– А поэты?

– В ХX веке Хлебников, Мандельштам, Ходасевич, Заболоцкий, Бродский.

– Вы не переводили поэзию?

– Ну, строчек десять перевел. Я просто не понимаю, как это делать.

– Переложение поэзии сильно отличается от прозы?

– Я думаю, перевести поэзию почти невозможно. Если надо перевести четверостишие, я стараюсь попросить того, кто занимается этим профессионально: раньше обращался к Андрею Сергееву, сейчас – к Лене Кассировой. Я не понимаю, что в поэзии можно сохранить, а что – нет. Поэтические переводы редко превращаются в факт отечественной поэзии, перевод поэзии важен для познавательных целей. Думаю, поэт на три четверти зависит от слов, а не от мыслей.

Попробуйте вспомнить, когда переводное стихотворение вас потрясло. Оно может потрясти новым соображением или взглядом на мир – как, например, стихи Элиота, который, кстати, хорошо переведен. В прозе иначе: там в среднем можно перевести шестьдесят-семьдесят процентов, в исключительных случаях – восемьдесят-девяносто. Стихи при переводе теряют нитки, которые связывают их со своей культурой и отчасти языком. В прозе связь с языком гораздо меньше. В поэзии слова сдвинуты со своих мест, надо хорошо знать их окружение, ассоциации, тогда ты знаешь, насколько они сдвинуты со своего стандартного положения. Мне редко нравятся английские стихи, я нечасто получаю удовольствие от английской поэзии в оригинале, а от русской поэзии довольно часто.

– Сейчас есть интересные молодые переводчики?

– Совсем молодых не знаю, а вот из более старших – К узьминский, Дашевский, Мотылев… Вообще, когда говорят об упадке перевода и о бывшем некогда золотом веке, я не согласен. Какой упадок, когда помимо названных действуют или живы и могут действовать Харитонов, Муравьев, Беспалова, Суриц, Кан, Бошняк, Сорока, Бабков, Бернштейн, Богдановский, Кормильцев, Ливергант… Наверняка несколько человек я не назвал. Все они одаренные люди и вдобавок очень разные, более разные, чем хорошие переводчики прошлых поколений.

– Какая литература вам интересна?

– Современная литература слишком апеллирует к рацио. Познание мира невозможно без эмоционального опыта, это самообман. Постмодернизм я не понимаю, так же как качество перевода этой литературы. Поскольку я больше занимался американцами, то могу говорить о них. У них между войнами, начиная с 1920-х, было замечательное время, в которое сформировались пять-шесть мировых писателей: Фолкнер, Вулф, Стейнбек, Хемингуэй… В нашей литературе тоже было много замечательных лиц: Платонов, Пильняк, Бабель, Артем Веселый, Зощенко, Ильф и Петров, но не таких известных в мире, и эту литературу слишком быстро зарезали. Послевоенное американское поколение было слабее, они уже не производили такого же сильного впечатления – Сэлинджер, Мейлер, Капоте, Маламуд, а следующее поколение еще слабее. То есть золотой век, серебряный, бронзовый – сейчас, наверное, каменный.

– А современная американская литература вам неинтересна?

– Она не очень существенна, ей практически нечего сказать о жизни. Между войнами у людей был новый взгляд на мир, у послевоенных был большой опыт, а у нынешних – только техника. Последний, кто мне нравился из американских писателей, – Кеннеди. Что касается англичан, которым сейчас по 50–55, они большие мастера, но меня это за душу не берет, исключение, пожалуй, Найпол. Проза стала более рациональная, холодная, и получаешь от нее больше сведений, чем насущного знания. А как развлечение она не превосходит другие искусства и даже не искусства.

Май 2001 г.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?