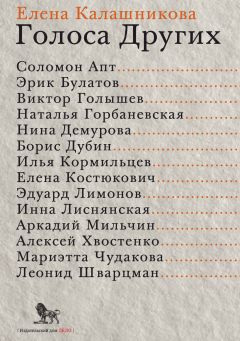

Текст книги "Голоса Других"

Автор книги: Елена Калашникова

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

– Думаю, что достаточно. Инфляция, девальвация премий может их обесценить, отнять у читателя доверие к ним. У меня нет не только возможности учреждать какие-либо премии, но, к счастью, и ни малейшего желания изобретать какие-либо номинации.

– Что касается современной отечественной литературы, то какие произведения последнего времени вы прочитали?

– Современной русской прозы я прочел в последнее время, к сожалению, слишком мало. Во всяком случае, по-настоящему ничего не запомнилось.

21 октября 2007 г.

Эрик Булатов

Эрик Владимирович Булатов (1933) – художник, один из основателей соц-арта.

Автор картин: «Горизонт» (1971–1972), «Слава КПСС» (1975), «Иду» (1975), «Восход или заход солнца» (1989), «Московское окно» (1995), «Зима» (1996–1997), «Живу – Вижу» (1999), «Как идут облака – как идут дела» (2000), «Хотелось засветло, ну не успелось» (2002), «Точка» (2003–2005), «День – Ночь» (2006), «Живу дальше» (2008), «О» (2008), «Вперед» (2016), «Дверь открыта» (2018, 2022), «Улица Сен-Дени» (2019), «Друг вдруг враг» (2021) и др.

Автор книг «Живу дальше: статьи, интервью» (2009) и «Горизонт» (2013).

Лауреат премии «Инновация» (2013) – «за творческий вклад в развитие современного искусства», награжден орденом Российской академии художеств (2013) – «за служение искусству», орденом Дружбы (2014) – «за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом», кавалер ордена Искусств и литературы (2015, Франция) и др.

Меня интересует только пространство

– Вот цитата из вашей статьи «Картина умерла! Да здравствует картина!»: «Дать зрителю возможность ощутить себя в ином пространстве, чем то, в котором он находится физически, именно не рассматривать, а оказаться в другом пространстве – вот задача современной картины, как я ее понимаю. Тогда пространство становится смыслом и содержанием картины, героем станет зритель, а предметы, изображенные на картине, будут играть подсобную роль, помогая или мешая движению зрителя в ее пространстве». У кого, по-вашему, из современных художников пространство становится смыслом и содержанием картины?

– «Картину» я понимаю в широком смысле. Например, в выстраивании инсталляции принцип тот же самый. Ведь картина лишена внутреннего пространства, физических объемов. Зритель попадает в иное пространство, физически оставаясь на месте.

Мне не хотелось бы давать определения того или иного художника. Художник, который, мне представляется, на сто процентов подходит под это определение, – это Ансельм Кифер. Отдельные удачи бывают у многих, вопрос только в сознательном отношении.

– Для вас всегда было важно, чтобы зритель ваших работ оказался в ином пространстве?

– Да. Выскочить за пределы своего социального пространства – это и есть для меня путь к свободе. В любом социальном пространстве, я уверен, свобода невозможна. Тут одновременно важно то, что картина дает возможность воспринять ограниченность социального пространства. За его пределами существует иное пространство. Например, искусство – это не вариант социального пространства, а другой тип пространства. Конечно, это не универсальный путь, но для меня это так.

– Пространство социальной жизни всегда было определяющим в ваших работах?

– Конечно, всегда было важно.

– Вы жили в Советском Союзе, потом в Америке, затем во Франции. Хотя говорите, что не эмигрировали, а просто работаете в Париже…

– Социальная жизнь очень важна. Я думаю, художник может работать только с чем-то очень конкретным, реальным, мгновенным, со своим пространством и своим временем. У меня есть картина «Живу – Вижу» – то есть живу в это время, в этом месте и ни от чего не отворачиваюсь. Только поймав мгновенное, сегодняшнее, можно связаться через это с вечным. А просто так за вечное не ухватишься.

– Со временем у вас меняется отношение к собственным работам?

– Естественно, все меняется. Чему-то учишься, от чего-то отказываешься.

– Какие-то ваши работы перестали быть для вас интересными, актуальными?

– Я больше не работаю с материалом советского пространства, это дело прошлого. Мне кажется, сейчас некрасиво его эксплуатировать. Тогда все это было реально, небезопасно, было частью моей жизни, а сейчас нелепо над этим смеяться. Правда, я и тогда не шутил и не иронизировал.

– Вы серьезный художник?

– Да. Я пытался понять это явление.

– Из вашего интервью с Анной Журавлевой и Всеволодом Некрасовым: «Мне ведь нужна была такая картина, которая выражала бы не мое отношение к нашей жизни, а чтобы эта наша жизнь как бы сама себя через меня нарисовала и сама себя узнавала и все чтобы узнавали ее такой, как она есть». Это и сейчас ваш принцип?

– Я стараюсь выразить не свое отношение к тому, что изображаю, а чтобы у зрителя возникло ощущение, что это так и есть на самом деле, что он это сто раз видел и знал, что ничего нового в этом для него нет, – то есть картина просто чем-то помогла, подтолкнула его к тому, чтобы сформулировать его собственное знание. В картине не должно быть агитации. В результате ощущение зрителя абсолютно совпадает с моим, но если даже оно другое, это нормально, главное, чтобы это было результатом его собственного зрительского ощущения.

– Вы говорите, работы не должны носить агитационный характер. Но разве любое искусство по природе своей не агитационное, не пропагандистское?..

– Конечно, я понимаю, что это невозможно, но стараюсь максимально от этого избавиться. У меня определенное отношение к тому, что я делаю, я сознательно стараюсь максимально себя отстранить.

– Есть ли художники, которым вы верите?

– Естественно.

– Это постоянный состав или он меняется?

– Меняется. Это путь: кто-то остается, кого-то узнаешь заново, от кого-то удаляешься.

– Кто сейчас для вас актуален?

– В последнее время классические художники, и чем дальше, тем больше. Когда я приехал в Америку, потом в Европу, меня интересовали только современные художники, только их хотелось смотреть. А потом я все больше и больше стал смотреть классическое искусство. Думаю, все, что можно было взять из современного искусства, я взял, а у классики можно учиться бесконечно.

– И какие это художники?

– Классика начиная с Возрождения: Фра Анджелико, Леонардо да Винчи, Пьеро делла Франческа, Веласкес, Рембрандт, Вермеер Делфтский, Тернер…

– Вы часто ходите в музеи?

– Часто.

– В Лувр?

– Да, а вот в д’Орсэ не очень. Если надо посмотреть какую-то картину, я иду и смотрю. Для меня смотрение – работа, я быстро устаю. Но утомление бывает связано и с очень счастливыми переживаниями.

– Читаете ли вы теоретические работы по искусству?

– Нет. У меня свой круг проблем. А то, что пишется, как правило, пишется о тех вещах, которые мне малоинтересны. Круг проблем, которыми я занимаюсь, очерчен Владимиром Андреевичем Фаворским – это пространственные проблемы. Я считаю его своим учителем, другое дело, что решаю их иначе.

– Вы называете своими учителями Фаворского и Фалька. Со временем у вас не изменилось отношение к их творчеству?

– Если бы они были живы, могло бы измениться. Я возвращаюсь к ним мыслями, обдумываю что-то иначе, но значение их для меня не меняется.

– Из вашей статьи «Джоконда»: «Только в пространстве картины лицо Джоконды обретает ясный смысл именно как образ оживающей картины. Потому что все пространство картины работает на это оживание. А решающим оказывается контакт между изображением и зрителем. Именно не одностороннее, а встречное движение взглядов, которые встречаются на границе двух пространств: жизни и искусства. Поэтому изображение не выпадает из своего пространства. Оно как бы вот-вот из него выпадет, но этого не происходит. Иначе картина была бы разрушена». По-вашему, в истории живописи есть еще оживающие картины?

– Я как раз об этом дальше пишу: многие картины еще более реальны, но оживающих нет. Во всяком случае, мне такие не встречались.

– То есть художники не ставили себе такой цели?

– Не знаю. Может, кто-то ставил, но точно не получалось.

– А вы не решали подобную задачу?

– Нет-нет. Меня интересует только пространство, если хотите, оживающее пространство. Проблемы возможности и невозможности пересечь границу между пространством жизни и пространством искусства, ведь возможности относительны. Думаю, это лично моя проблема.

– А для других художников эта задача, «проблема» актуальна?

– Для Олега Васильева, безусловно.

– Потому что вы тридцать лет работали вместе?

– Мы связаны с ним и влияли друг на друга. Я считаю, Олег сейчас самая важная фигура в русском искусстве. Олег Васильев и Илья Кабаков.

– Вы с Васильевым много иллюстрировали детские книжки. А «книгой художника» не занимались?

– В авторской книге «Я написал стихотворение», которую я недавно закончил, только чужие стихи, ни одного моего слова. Но это, скорее, альбом рисунков. Что это значит – «книга художника»?

– Книга сделана вручную, часто с применением высокой печати, может быть с компакт-диском…

– Эта книга написана от руки, а потом отпечатана на компьютере. А вы имеете в виду, чтобы весь тираж от руки?

– Да. Тираж у нее небольшой – два экземпляра или, скажем, двадцать два. Вам интереснее обращение к широкому кругу? «Книга художника» подразумевает ограниченную аудиторию.

– Я никогда не думал, к кому именно обращаюсь. Я обращаюсь сам к себе. Зритель – это я. Между мной и зрителем никакой разницы. Я занимаюсь только картинами. Даже когда мне предложили расписывать Рейхстаг, я отказался. Правда, когда-то я немного занимался литографиями, но это было так, по ходу дела. Тогда я работал с одной галереей в Нью-Йорке. Я специально рисунки не делаю, только подготовительные для картин, какие-то из них пошли на литографии.

– По вашему ощущению, где сейчас насыщеннее художественная жизнь – в Москве или Париже?

– Судить о московской художественной жизни мне трудно, я слишком мало здесь бываю. Мне кажется, за последний год она меняется к лучшему, очень активизируется. Но сравнивать ее с парижской… не знаю, здесь свои преимущества.

– С чем, на ваш взгляд, связана активизация культурной жизни Москвы?

– Надеюсь, это начало возрождения. Мне кажется, возникает рынок, богатые молодые люди начинают интересоваться искусством всерьез, не только Глазуновым и Шиловым или Айвазовским…

– По-моему, чаще они рассматривают искусство как сферу вложения денег…

– Я как раз вижу интерес. Эта сфера ненадежна с точки зрения вложения денег, особенно современное искусство. Нужны или очень хорошие консультанты…

– Сейчас много галерей.

– Галерей много, но не всем можно доверять. Чтобы выбрать галериста, должны быть зачатки понимания процесса. Возможно, вы и правы… у меня просто возникла такая надежда.

– А на вас выходили с такими предложениями?

– Да-да. Я и раньше в России не был обижен вниманием, но сейчас здесь ко мне появился явный интерес.

– У вас не было ощущения, что до последнего времени в России имя Эрика Булатова незаслуженно обходили вниманием? Тот же «Художественный журнал», освещающий российскую художественную жизнь?..

– У каждого свое понимание искусства. Я вполне понимаю, что кому-то нравится то, что я делаю, кому-то – нет.

– Насколько во Франции художник свободен с экономической или идеологической точки зрения?

– В искусстве сейчас очень трудная ситуация.

– Именно во французском?

– Нет, вообще. Во французском наблюдается некоторая вялость. Художнику трудно пробиться, он обречен на очень трудную жизнь, но, с другой стороны, интересно то, что в искусство идет много молодых людей.

– С профессиональным образованием?

– С этим сложно. Сейчас не совсем ясно, что такое профессиональное образование. На Западе утверждается мнение, что художественное образование, которое представляет собой обучение профессиональному ремеслу, вредно и не нужно. Потому что перекрывает личную инициативу и возможность самовыражения.

Нужно только помогать художнику развиваться, выявить его творческую потенцию, а если ему понадобится ремесло, он ему научится.

Например, в дюссельдорфской Академии искусств, где преподавал Бойс, а сейчас работают крупнейшие немецкие художники – Пенк, Люперс, учеников не учат ремеслу. Правда, там есть натурный класс, но посещение его необязательно, хочешь – ходи, не хочешь – не ходи.

– По-вашему, у такого обучения есть будущее?

– Не знаю. Думаю, резоны тут есть, но ремесло необходимо, искусство рождается из ремесла. Если у художника не хватит таланта, пусть он лучше останется хорошим ремесленником. Художник должен уметь рисовать, как поэт – уметь грамотно писать, а музыкант – владеть нотами.

– Сложно ли современному художнику быть свободным, например, от галеристов?

– У вас ошибочное представление о галереях как о диктаторах. Я работал и сейчас работаю со многими галереями. Ни один галерист не сказал мне: «Делай вот так, а так не делай». Я понимаю, что все не так просто, и любая галерея – это магазин. Отдаю себе отчет в том, что мне повезло; я знаю художников, которые имели дело с непорядочными галеристами. Многие не могут получить назад свои работы или деньги за проданные картины. Но не нужно придавать галереям такого большого значения, они были важны лет двадцать назад.

– Вы говорите про зарубежные галереи, а в России расцвет этой сферы произошел намного позже.

– Мне трудно судить о России. С русскими галереями я не работаю.

– Принципиально?

– Нет смысла. У меня достаточно галерей в Европе и Америке. Да, художнику важно занять по отношению к рынку определенную позицию. Это, собственно, и определяет коммерческого и некоммерческого художника. Коммерческий вовсе не тот, который хорошо продается. Пикассо и Матисс продаются лучше всех, но они никогда не были коммерческими художниками. Коммерческий художник старается приладиться ко вкусу рынка.

– Таких большинство?

– Нет-нет. Хотя таких, безусловно, много.

– Ну, скажем, Энди Уорхол принадлежит к типу коммерческого художника?

– Он так себя декларировал, но я не думаю. То, что было в нем принципиально, то, что делало его проблемным, не имеет отношения к коммерции. Наоборот, у него все было построено на скандале.

– Значит ли, что у коммерческих художников только одна проблема – продать?

– Да.

– А творческие проблемы они не решают?

– Решают, но это для них не главное. Они могут быть талантливы. Иногда в сознании художников спорят тенденции, и тогда выясняется, что для них важнее.

– А со временем они отходят на второй план, интерес к ним исчезает?

– Да. Бывают случаи, когда такое происходит и с очень большими художниками, такими как Шагал.

– Это выражается в тиражировании собственных идей? Что касается Шагала, в его работах 1960-х годов повторяются мотивы 1920-х.

– Да, самовоспроизводство в таком темпе, когда идеи не успевают вырабатываться и художник начинает эксплуатировать варианты этих идей. Самое важное он сделал именно в 1920-е, а когда стал французским художником, его контакт с жизнью, с реальностью оборвался. Недавно во Франции была большая прекрасная выставка раннего Шагала, все у него шло в работу – лампа на лестнице, кто-то чистит башмак, кто-то зашел в гости, все перерабатывалось – и потом вдруг ничего… Ощущение, что позже Шагал связан с реальностью как турист – почтовые марки, значки с Эйфелевой башней, то есть то, что представляет эту реальность для постороннего человека.

– Много ли было выставок, после которых ваша жизнь изменилась?

– Были. Моя первая выставка в Цюрихе, в Центре Помпиду, в Англии, Германии… Они совершенно изменили мою жизнь. После чего я уехал из России.

– А первая ваша персональная выставка в России «Эрик Булатов. Живу – Вижу. Рисунки», открывающаяся сегодня в Третьяковской галерее на Крымском Валу?

– Ничего не значит. Но мне как русскому художнику это очень приятно.

– Кто был инициатором этой выставки?

– Думаю, Андрей Ерофеев, и я ему за это, безусловно, благодарен. Во всяком случае, не я инициировал.

– Вы никогда не инициировали свои выставки?

– Нет.

– А отказывались от участия в каких-то выставках?

– Ну конечно, были дурацкие предложения. Но от серьезных не отказывался. Но на таких условиях, как сейчас в Третьяковке, когда ни каталога, ничего… Я не отказался только потому, что Москва…

– Что для вас хорошая выставка? Хорошее место, хороший куратор, хорошие художники, которые рядом выставляются?..

– Если персональная выставка, рядом никто не выставляется. Да, это хорошее место, хорошо сделанная выставка, куратор, каталог…

– Персональный проект интереснее совместного? – Конечно, художнику важнее персональные выставки.

Но, с другой стороны, и особенно сейчас для русских, важно участие в интернациональных выставках, в которых участвуют хорошие, лучшие европейские и американские художники. Очень важно видеть свои работы среди современных художников, функционировать в международном пространстве.

Мне не нравится, когда делают русские выставки, такие гетто получаются. И делаются они, как правило, очень плохо, потому что до сих пор в России нет устоявшихся критериев. Нет понимания, что хорошо, что плохо, что такое искусство, чем оно отличается от другого национального искусства. И все это тормозит включение нашего искусства в общечеловеческое культурное наследие.

– У нас таких критериев никогда не было или в какой-то момент произошел слом?

– В 1920-е годы русское искусство вошло в международную художественную среду, но потом эти связи искусственно уничтожили и надо было начинать все с нуля. А в европейском искусстве эти критерии формировались столетиями. Другое дело, с ними можно не соглашаться, спорить, но для этого нужно иметь свое мнение.

– Для художника лучше быть известным на родине или за границей?

– Как судьба сложится. Я больше известен за границей, там были выставки. Хотя, казалось бы, советскую реальность никто не выразил, как я.

– В Германии только что открылась выставка «Коммунизм. Фабрика мечты», которую курирует Борис Гройс. Он не обращался к вам?

– Нет, но там больше всего моих картин. Мне было интересно, как они выглядят по соседству с самой махровой сталинской классикой, такой как Герасимов, Лифанов… Мне очень понравилось, как мои картины себя ведут в этом родственном и одновременно враждебном пространстве. В Вальтер Гропиус-хаус сейчас проходит большая выставка «Берлин – Москва», там тоже мои картины, следующей весной она будет в Москве под названием «Москва – Берлин». Больший интерес у меня был как раз к этой выставке, но он, к сожалению, не оправдался.

– Сейчас в мире много интересных кураторов? Гройс, например?

– Это другой мир. Не могу сказать, что концепция Гройса мне совершенно не близка. Мне просто понравилось, как ведут себя мои работы, это был личный интерес.

8 октября 2003 г.

У меня очень счастливая жизнь

– Вы родились в Свердловске 5 сентября 1933 года. В одном интервью вы сказали: «Мой отец почему-то очень верил в то, что я буду художником. Он погиб на фронте, когда мне еще не было восьми лет». Расскажите о своей семье.

– Тут надо уточнить: отец ушел на фронт в 1941-м, когда мне не было восьми, а погиб в 1944-м. Он был профессиональный партийный работник.

– Как его звали?

– Владимир Борисович. Он родом из Саратова, потом с родителями перебрался в Москву. В 1918-м вступил в партию, сразу после гимназии ушел на Гражданскую войну, что стало трагедией для семьи. В 1937-м его исключили из партии, и все шло к аресту. Но тут моя мать сделала простую, но очень эффективную вещь (я об этом говорил и писал, но скажу еще раз): сняла под Москвой дачу, и отец там примерно полгода жил. Он не был крупным политическим деятелем, поэтому властям не нужно было именно его арестовать. На каждый район была разверстка – взять столько-то, но если этого нет, возьмем другого. Как в армию набирали, примерно так же. Когда эта кампания кончилась и отец объявился, его не тронули, восстановили в партии, но он не вернулся на партийную работу. У него было высшее образование, и он пошел работать ученым секретарем в «Большую советскую энциклопедию».

– А почему вы в Свердловске родились?

– Отец ездил в командировку на Урал, беременная мать поехала с ним, я там родился, а потом они вернулись.

Мать у меня натура романтическая и очень активная. Родилась в Польше, в Белостоке, в пятнадцать лет нелегально перешла границу: Россия – свобода, революция… Ее поймали на границе, вернули, но в конце концов она оказалась в России, не зная русского языка, у нее был идиш и польский. Но через три года она настолько освоила русский, что уже работала стенографисткой. Сначала год или два, кажется, в Каменце-Подольском, потом в Москве. Последние годы была стенографисткой в президиуме Московской коллегии адвокатов. Мама была очень одаренным человеком и в 1920-е годы даже сдала актерский экзамен на киностудии. Был там такой педагог Роом (не Ромм).

Прошла сумасшедший конкурс, но работать там не стала, ей было достаточно того, что прошла конкурс. Она была настроена против генеральной линии партии, против всякой власти, типичное интеллигентское сознание. Она должна была быть и против отца, их взгляды во многом были противоположны, но они очень любили друг друга. Позже мать перепечатывала запрещенные тексты – Пастернак, Цветаева, Мандельштам, всего «Доктора Живаго».

– Участвовала в самиздате.

– В самиздате, вот-вот. Печатала на машинке в основном художественные, не политические тексты, но тем не менее запрещенные. Это я к тому, что мои родители были очень разными.

– Кто из них был вам ближе?

– Трудно сказать. Я был слишком маленьким, чтобы выбирать. Мое счастливое детство кончилось с началом войны, кошмар продолжался, пока я не поступил в художественную школу, потом пошла нормальная жизнь.

Сколько себя помню, я рисовал, и рисовал хорошо. Тогда было еще рано судить, что из этого может получиться. Это определяется годам к десяти – двенадцати, но отец поверил, что я буду художником.

– Что это были за рисунки? Портреты, зарисовки с натуры, пейзажи?..

– Как ни странно, кое-что из них осталось. В основном это были композиции: Руслан с Рогдаем дерутся, сражения, всадники, что-то такое… Интересные были композиции. Но я и что-то срисовывал.

– Это ваша мама сохранила рисунки?

– Наверное, даже не знаю. У меня в мастерской есть один из тех альбомов. Случайно остался, не думаю, что его специально хранили. В основном рисунки того периода пропали. Когда мы уехали в эвакуацию, те, кого вселили в нашу квартиру, топили печку книгами. Начали с нижних полок, где были мои детские книжки и рисунки, а наверху стояли книги Ленина и Маркса. Они, естественно, начали не с Маркса, да и лазить туда было далеко…

– А в эвакуации вы где жили?

– В эвакуацию мы поехали вместе с Художественным театром, потому что сестра отца была замужем за актером Художественного театра. Мы жили одной семьей. Родители отца жили с дочерью, до женитьбы и отец жил вместе с ними, а потом получил квартиру. Мать вместе с ними оказалась в эвакуации – вначале в Саратове, потом в Свердловске.

– Ваш отец ушел на войну добровольцем?

– Да, сразу как война началась.

– Как дальше шло ваше творческое развитие?

– Учился я в московской средней художественной школе при Институте имени Сурикова, моя профессия была выбрана еще в школе. Получилось довольно глупо. Сначала мама показывала мои рисунки разным художникам, даже Корину. Корин и другие говорили, что не нужно меня никуда отдавать, меня там могут испортить, что-то в этом роде, в общем, рано еще. В художественную школу принимают после пятого класса общеобразовательной. Я не знал, что есть такая школа, и узнал о ней случайно. В параллельном классе учился мой сверстник, который тоже рисовал, мы с ним конкурировали. Как-то он мне сказал, что поступает в художественную школу, там экзамены, но он уверен, что пройдет. Я был потрясен, узнав, что есть такая школа, побежал туда, но оказалось поздно: экзамены прошли, а новых год ждать. Мне посоветовали подготовиться в Доме пионеров. Два года я занимался в кружке рисования у Александра Михайловича Михайлова, которого вспоминаю с любовью и благодарностью. Хороший педагог и человек очаровательный, я потом поддерживал с ним отношения. На следующий год пытался поступить во второй класс художественной школы, но не прошел по конкурсу. В 1947 году меня приняли в третий класс. Потом как-то само собой поступил в Суриковский институт, на живописный факультет. Поскольку школу я окончил с медалью, вступительные экзамены не пришлось держать.

– А у кого вы учились?

– У Петра Дмитриевича Покаржевского, был такой профессор. На первом курсе у нас был один педагог, потом другой, но так получилось, что со второго курса я учился у Петра Дмитриевича, с которым у меня тоже были очень хорошие отношения.

В художественной школе мы рисовали как сумасшедшие, работали с утра до ночи и ни о чем другом не думали. Там учились дети привилегированных и обычных людей, но для нас это не имело значения, делились только на бездарных и талантливых. А в Суриковском была мрачная, затхлая, провинциальная атмосфера, время было тяжелое: конец 1940-х – начало 1950-х, смерть Сталина…

– Борьба с космополитизмом…

– Да, и окончательный разгром искусства.

– Интересные люди учились вместе с вами?

– Друзья у меня были из художественной школы. Прежде всего Олег Васильев – с ним мы всю жизнь дружим, несколько человек из класса, с которыми я до сих пор поддерживаю самые близкие и дружеские отношения. В институте отношения ни с кем не сложились. После смерти Сталина в Суриковском довольно быстро начала меняться атмосфера, как и вообще в культуре.

– Вы говорили о том, что после института переучивались, вырабатывая – в о многом под влиянием Роберта Фалька и Владимира Фаворского – стойкую самостоятельность по отношению к официальной соцреалистической доктрине. Расскажите об этом подробнее.

– Во время обучения мы сталкивались с искусством, которое раньше было запрещено, которого я не понимал и не чувствовал.

Фальк и Фаворский помогали понимать, осваивать свое ремесло, что для меня было неоценимой помощью, в институте я этого не мог получить. Для того чтобы объяснить, чем я обязан Фаворскому, а чем – Фальку, должен быть серьезный разговор. Я об этом много писал и говорил, недавно вышла книжка моих теоретических статей «Живу дальше», где есть много на эту тему.

Я хотел стать серьезным, настоящим художником, поэтому мне приходилось переучиваться. Полученного образования было недостаточно. К концу института я понял, что не должен зависеть от заказов государства, не потому что изначально собирался быть антисоветским художником, я еще сам не знал, каким художником буду, но для того чтобы свободно развиваться. Все средства к существованию были в руках государства, частных заказов не могло быть. Значит, в живописном деле надо было искать другой способ зарабатывать деньги, чтобы он оставлял время для моей непосредственной работы.

– И вы стали заниматься детской иллюстрацией. У вас был график: полгода – книжная иллюстрация, полгода – картины.

– Совершенно верно. Светлое время, весну-лето, оставлял на живопись, а темное, осень-зиму, – на книжки. Работали над книжками мы вдвоем с Олегом Васильевым.

– Почему именно с ним?

– Мы с Олегом были близки по взглядам, все время общались и друг в друге нуждались, поэтому объединились в работе.

– В советское время для художника только иллюстрация детских книг была тихой гаванью?

– Некоторые выполняли заказные, декоративные, работы в живописном комбинате, но большинство ушло в детскую книжку. Это был наиболее безвредный способ сотрудничества с государством. К тому же из всех видов изобразительного искусства в ней был наиболее высокий профессиональный уровень. Многие хорошие художники ушли в детскую книжку еще в 1930-е, когда начался разгром живописи. Поэтому там сохранились культура и традиции.

– Для вас были какие-то примеры в книжной иллюстрации?

– Конечно. Мы очень много смотрели, у меня целая библиотека детских книг. Самым нашим любимым художником был Юрий Васнецов. Кстати, ученик Малевича. В детскую книжку его вытеснили. Для русской книги большая удача, что в ней работали такие художники, но для нашего искусства это, безусловно, потеря.

– Что нравится вам больше всего из тех своих работ?

– Даже не знаю. Из сказок Перро лучше всего получилась «Золушка», «Дикие лебеди» Андерсена, «Бабушка Вьюга» братьев Гримм. Интересно было работать над сборником «Путешествие в сказку», в котором собраны европейские и азиатские сказки.

– Ограничивали ли вашу фантазию в детской иллюстрации, или никакого давления вы не ощущали?

– Работая в издательстве, ты должен принять определенные требования. Тут как в шахматах – внутри правил масса возможностей для фантазии, но конь ходит так, а ладья эдак, и ничего не сделаешь.

– Вы не возвращаетесь к тем своим работам? Они могут стать источником вдохновения или это закрытая страница?

– Да, это закрытая страница. Это не моя и не Васильева работа, а третьего художника по фамилии Булатов и Васильев, сейчас его просто нет.

– Когда вы приступаете к работе, у вас уже есть идея или она рождается в процессе, трансформируется?.. Как обычно бывает?

– Как правило, трансформироваться не может. У меня в голове не идея, а образ, я должен найти адекватную форму для его выражения. Этот процесс может быть сложным и тянуться долго. Иногда на это уходило несколько лет, а одна картина не получалась больше десяти лет. Она не была похожа на изначальный образ, я никак не мог понять, в чем дело.

– Что это за работа?

– «Зима». Белое снежное поле, а из-за горизонта на нас движется довольно страшная черная туча. Я написал картину, она была даже выставлена и продана, но результат мне не нравился, и я продолжал об этом думать. Закончилось все в 1997-м, а началось в 1978-м.

Когда полгода я делал книжки, а полгода – ж ивопись, то не всегда успевал закончить картину, а тут надо переключаться на другую работу, которая требует иного сознания и отношения. Эти переходы всегда были трудными.

– Вы не могли на время вернуться к живописи?

– Нет-нет.

– То есть закрывали дверь в другую половину жизни, словно отрезали ее.

– Да, совершенно. И у меня развилась способность консервировать в сознании тот или иной образ. За полгода он не должен был меняться, надо было вернуться к тому месту, на котором я прервал работу. Возможно, этот подход был мне свойственен, но он, безусловно, развился благодаря такому способу работы.

– Вы для себя что-то записывали, уходя на полгода в другую работу?

– Зачем?! Всё на картине. Рисование и было записью.

– Весь тридцатилетний период было сложно переходить от живописи к иллюстрации и обратно или со временем вы к этому привыкли?