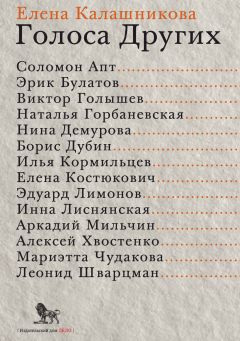

Текст книги "Голоса Других"

Автор книги: Елена Калашникова

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

В мирную эпоху выпадают мелкие испытания

– Что для вас страх?

– Специальных взглядов на страх у меня нет. Наверное, как и у других, когда страшно.

– Влиял ли страх на ваших знакомых, ломал ли характеры?

– Не знаю таких, которые изменились бы под влиянием страха. Мое поколение выросло в мирное время. Помню бомбежку в Москве, но страшно не было, я просто не понимал, что это страшно. После войны все боялись бандитов, «черных кошек» (помните «Место встречи изменить нельзя»?). Но для большинства это был страх мифологический. Я видел тех, кто был на войне или сидел, но они психически не изменились, стали, что ли, более осторожны в поведении, начали понимать, с чем имеют дело.

– Насколько эта тема интересует вас в искусстве?

– Специально не интересует, она неразрывно связана с жизнью. Когда вы читаете или смотрите трагедии Шекспира, вам страшно или нет? Вызывает страх «Вий» или «Страшная месть» Гоголя.

– Кто из тех авторов, кого вы переводили, наиболее ярко или необычно осветил эту тему? Может, вам запомнился какой-то образ, фраза?..

– Довольно страшный «Свет в августе» Фолкнера. Одна критикесса спросила меня: «Не страшно было его переводить?» Не страшно, я ведь предложения перевожу. Достаточно страшные «1984», «Над кукушкиным гнездом»… Но самое страшное из того, что я перевел, – это была повесть Уильяма Гасса «Мальчишка Педерсенов», она напечатана году в 1997 в «Иностранной литературе». Ее идея: неожиданное и необычное появление зла в жизни.

О страхе не говорится, но он материально представлен. Наверное, это самое близкое мне по этой теме. А вот «В опасности» Ричарда Хьюза, где речь идет о жутком урагане и людях на корабле, как раз о терпении, преодолении страха.

– Влиял ли как-то страх на ваши поступки, поведение?

– Не влиял. Опасения бывают. Вообще все зависит от того, насколько человек угодил в эпоху. В мирную эпоху выпадают мелкие испытания. У моей бывшей учительницы английского как-то взорвался телевизор, от этого сгорела вся квартира, она сама еле успела спастись. Я ей сочувствовал, говорю, как ужасно. А она блокаду пережила, с мужем кошку, кажется, съела, сын на войне погиб… Она говорит: «Могло быть и хуже, если бы я сама сгорела». В обычной жизни надо помнить, что всегда бывает что-то и пострашнее, как недавние события с заложниками…

Октябрь 2002 г.

Меру ты нутром чувствуешь…

– Вы преподаете в Литературном институте с 1992-го. Сколько у вас уже было выпусков?

– Не считал. Пять, наверное. Да, сейчас шестой. Впервые набрали 34 человека.

– Художественный перевод – это и мастерство, и ремесло. Студентов вы обучаете именно ремеслу и сокращаете им путь к переводческому счастью.

– Это небольшое счастье, конечно.

– Но раз люди приходят учиться, значит, для них это важно. Или для их родителей.

– Для части, так скажем, а часть просто хочет получить образование.

– Ну, возможно, но они выбрали этот путь. Какие советы вы им даете? Понятно, что все зависит от текста, но все равно: чего не нужно делать? Как не надо переводить?

– Как не нужно и нужно переводить – состоит из мелочей, из каких-то крошек, которые по ходу дела выясняются. А принципов никаких нет, просто каждый раз у тебя другая задача. Все эти постоянные разговоры: буквализм или свобода – для посторонних людей, для тех, кто переводом не занимается или занимается теоретически, у них своя почтенная профессия, но к нам это отношения не имеет. Потому что перевод должен быть и точный, и свободный.

А если всерьез, то прежде, чем берешься переводить, книгу надо дочитать до конца. Не только из-за того, понравится / не понравится. Надо тон понять: насколько он драматический, иронический – это нельзя понять по первым страницам. Некоторые люди начинают переводить, не прочтя книгу целиком. А тон укладывается, когда ты целиком прочел. На первых страницах очень мучаешься, чтобы тон нашелся правильный.

– Что вы имеете в виду под тоном? Можете примеры привести?

– Тон состоит из всего – о тношения к описываемому, лексики, ритма… У большинства писателей мелодии очень сильно отличаются. Можете сравнить Томаса Вулфа с Хемингуэем и увидите, что мотивчики совершенно разные. Но тон – это еще и лексический отбор. Примеров не могу привести. Во-первых, я не помню, во-вторых, ни один пример ничего не даст. Ты чувствуешь, что не надо много деепричастных оборотов, что можно обойтись сложносочиненным, и это диктует сама книга. Неважно, как по-английски это устроено, необязательно должны быть совпадения грамматические, в смысле синтаксиса. На английском, кстати, легче получается сложноподчиненное. Меру ты нутром чувствуешь, это не то что: здесь я не буду этого делать…

Тон – это и словарь, и ритм, и степень серьезности или насмешливости. Все это как бы приблизительно происходит, пока ты читаешь, а когда начинаешь руками делать, если повезет, тон можно быстро нащупать, но не всегда это получается сразу. Помню, одна студентка перевела первые три страницы Уоррена: ну никуда… Но как-то очень быстро через две страницы все пошло как надо. Первые страницы, пока не въедешь, обычно самые трудные.

– А еще о чем вы говорите студентам?

– Не надо переводить то, что тебе не подходит. Я понимаю, что может быть нищета и надо подработать, но в принципе эта работа выбирает из тебя соки, и лучше, чтобы они шли на то, что тебе нравится. Если книга точно поперек, за нее лучше не браться, все равно золотые горы на этом не заработаешь.

Никаких принципов нет, но иногда есть какие-то внутренние соображения. Помню, когда-то мне не хотелось, чтобы в переводе было много деепричастных оборотов, но это определяется, скорее, оригиналом, а не твоим желанием. Не будешь себе такую задачу ставить, когда Фолкнера переводишь: там дай бог просто выпутаться из длинной фразы. А вот у Довлатова, не думаю, что сильно много деепричастных оборотов.

– Довлатов ориентировался на стиль Хемингуэя…

– У Хемингуэя не такое все простое. Так считается, что у него только подлежащее и сказуемое: «Я пойду на войну», «Ты не пойдешь на войну». У него есть длинные и довольно корявые фразы, и очень неудобные, кстати, для перевода.

– А как вы относитесь к переводам кашкинцев и самого Ивана Кашкина?

– Мы читали Хемингуэя в переводе этих людей – Калашниковой и других, и к этому уже привыкаешь. Просто когда читаешь его в оригинале, кажется, это не совсем так. По-русски кажется все очень элементарно. У Хемингуэя довольно много юмора – он не то что корявый, а какой-то недопроявленный, все надо поймать, там сложно, довольно трудно тон найти правильный.

Если ты переводишь беллетристику, желательно в этот мир как-то влезть: увидеть картинку, если картинка описывается, участвовать самому в диалоге, если он происходит. Больше ничего нет. Свободу дает только то, что ты сам внутри книги. Но этого не требуется, когда переводишь нон-фикшен – там просто надо соображать, что человек сказал, и заботиться о том, чтобы это было понятно и по-русски.

– Вам интереснее беллетристика или нон-фикшен? Или все зависит от текста?

– Бывает беллетристика плохая, и ее неинтересно переводить, но если хорошая книжка, то я бы, конечно, предпочел беллетристику. А бывает, ничего хорошего нет, и переводишь нонфикшен, но тот, который тебе нравится, и это совсем не легче. Просто потому, что там могут быть понятия, которые в той культуре прижились, а у нас еще нет. Возьмите любой интернетовский текст: там полно непереваренных английских слов. Что-то из них потом приживется, что-то отомрет, что-то приобретет вид русских слов. У нас полно иностранных слов, которыми пользовались и Толстой, и Тургенев, и кто угодно, и они уже нормально сидят в русском языке – как русские. А сейчас все ускорилось, поскольку много областей, которые раньше писатели не затрагивали, и многое должно втаскиваться в словари.

– На что в первую очередь вы обращаете внимание в студенческих работах?

– Чтобы по-русски было. Судя по вступительным работам, какой-то прогресс в этом смысле происходит, поскольку жизнь стала свободней и люди стали свободней.

На самом деле никаких секретов нет. Это все трехкопеечные дела, но из них все и складывается. Например, чтобы не рифмовались прилагательные. Некрасиво звучит, если рифма получается, когда ее не должно быть. Она должна быть тогда, когда это нарочно сделано автором – для смеха. Вот такие простые вещи, ну и довольно много их, и все это приходит с опытом. Должен быть опыт перевода конкретных, довольно коротких текстов, но которые делаются в полную силу. Вот сколько можешь, столько и делай. Пока ты не нагружен сроками, не зарабатываешь, то можешь пыхтеть над половиной страницы хоть неделю, тогда толк какой-то будет. Это не сделает тебя универсальным переводчиком, но в какой-то области ты будешь знать, как напрячься, набить руку. С возрастом человек более критически относится к тому, что он сочинил, а у молодых нет подозрительности к себе.

В переводе есть технология, не техника даже, а именно технология. У нас путают эти понятия, кстати. Поскольку в английском «технология», то у нас теперь все пишут «технология». «Технология» – это способ производства, а они имеют в виду «технику». И студентам надо объяснить, что это разные слова. Science – это «наука», но у них литературоведение наукой не считается, а у нас считается, и об этом тоже надо рассказать. Повторяю: это всё три копейки стоит, но из этого и складывается кошелек.

В русской фразе главное ударное слово – первое или последнее, а то, что между, не так важно, а в английской – постоянный порядок слов (если, конечно, автор нарочно не передает иностранный акцент): подлежащее – сказуемое – прямое дополнение, а если мы по-русски будем так все время писать, то получится скучно, будет монотонный текст. А если слово переставить, смысл сильнее выделяется, и фраза менее вялая. А еще надо иметь в виду, что вокруг английского и русского слова разные облака смыслов. Они не совпадают, частично перекрываются. Облака – это где слово употреблялось, какие ассоциации рождает. Если в тексте написано bunk, ты будешь выбирать: то ли «койку» писать, то ли «кровать», и это зависит от контекста.

– Вы каждую неделю читаете работы своих литинститутских студентов?

– Да, каждую неделю по кусочку. Не все вступительные работы я читал, не шестьдесят – часть прочел завкафедрой, но, думаю, сорок пять я прочел. И мне очень захотелось, чтобы десять человек попали в институт – у них вроде все уже хорошо. Большинство начинающих очень сильно зависят от оригинала, еще не все слова иностранные знают хорошо, но это долгий процесс, ты никогда не будешь всех слов знать, и по-русски тоже. Вначале самое главное, чтобы фраза была по-русски устроена и похожа на то, что в оригинале, чтобы не были упущены какие-то мелочи, нюансы.

– Но и в оригинале может быть нетипично для того языка. Или на первом-втором курсах такие тексты не даете?

– Поначалу нет, не даю. А ну как нетипично? Беккет типично для того языка пишет или нет? Трудно сказать. Во всяком случае, в самом начале тексты же ты для семинара отбираешь. Нетипичное лучше не давать, пока они немножко не освоятся. Думаю, особо бойкие могут уже со второго курса, третьего переводить, что хотят, хорошо, чтобы так и произошло. Не всем по вкусу отрывок, который я даю. Раз не по вкусу, то на душу плохо ложится. А когда они сами начинают переводить… хотя очень часто они начинают переводить по заказу на третьем курсе – трейлеры не трейлеры, какие-нибудь дамские романы или что-то… Но все равно это они сами делают, а не из-под палки, а какой уж у них стимул – маленькие деньги или взрослая работа…

Это все так смешано: и чтобы по-русски было, и чтобы похоже на то, что по-английски сказано, чтобы не упущены какие-то мелочи в смысле нюансов. Бывает, даю довольно сложные тексты, когда действительно надо воображение пустить в ход, но такие, чтобы нетипичные… Я и не знаю, кто нетипично пишет по-английски. Думаю, скорее, это перевод с немецкого был бы, и то не всегда. Кафку лучше читать по-английски, чем по-русски, до сих пор так было, но к Рудницкому, Топер и Апту это не относится.

– На переводческий семинар, который вели Мария Лорие и Евгения Калашникова, вы несколько раз ходили и в нашем давнем интервью говорили, что это не ваш путь.

– Один раз ходил. Туда многие ходили. Действующие переводчики, взрослые, постарше меня.

– У вас опыт подобных занятий с обеих сторон – особенно как у ведущего, руководителя семинаров. Такие регулярные встречи могут помочь начинающим и продолжающим?

– Я за других не могу решать. Мне это не нужно по одной простой причине: ты что-то перевел, а тебе говорят, мол, эту фразу надо бы так перевести – и действительно возникает неуверенность. Люди устроены по-разному. Тем, кто ходил к Лорие и Калашниковой, видимо, хотелось обсудить. Надо сказать, что семинар происходил еще и потому, что люди сидят по своим углам. На завод или в институт приходишь – ты в коллективе находишься, да? Мне не понравилось это мероприятие, потому что кто-то перевел, а другой говорит: «Нет, так вообще переводить нельзя». Зачем за эти маленькие деньги, которые за работу заплатят, мне слушать, что так переводить нельзя или что я какое-то слово неправильно поставил? Какое хотел, такое и поставил. Там, видимо, общение было важно, кстати, оно не всегда было гладкое, тоже какие-то страсти.

– Из-за профессиональных обсуждений могут и личные отношения испортиться?

– Нет, не могут. Если переводчик хороший, из-за чего отношениям портиться? Они могут быть с самого начала плохие. Я просто это наблюдал. А зачем взрослым свои переводы обсуждать? Хотя я тоже вел семинар – еще до Литинститута, но тогда все были начинающими, а с ними очень простая вещь: ты до чего-то своим умом доходишь и эти секреты можно рассказать очень быстро.

– Ну вот какие секреты?

– Какие секреты? Я не знаю. «Секреты» – смешное слово, никакие не секреты.

– А могут ли пособия по переводу быть полезны начинающим?

Известные книги переводчиков советского времени – Норы Галь, Корнея Чуковского, Николая Любимова?.. – Норы Галь нет…

– Многое в «Слове живом и мертвом» устарело?

– Не потому, что устарело, а потому что Галь всегда знает, как правильно, и примеры дает, а этого не бывает – правильно может быть и так, и эдак. И это, кстати, не только к литературе относится. Что касается Чуковского (правда, я старое издание читал, не обновленное), он сам себе противоречит. Помню у него: «Почему все время „сказал“, „сказал“, „сказал“? Почему не „промолвил“, не „воскликнул“?..» Потому что нельзя «промолвить» у Хемингуэя, вот и все. Там нарочно «сказал», «сказал», «сказал». Потом до Чуковского дошло, что не всегда можно дать рецепт, и он об этом пишет. С одной стороны, слово «сказал» менее заметное, это как бы ремарка в театре, а с другой – оно почему-то нужно для ритма. И это надо решать каждый раз по-своему, но точно не с помощью «промолвил». Пока из самых полезных книг о переводе, которые я видел, – к нига нашего начальника Модестова (Валерий Модестов возглавляет кафедру художественного перевода в Литинституте, автор книги «Художественный перевод: история, теория, практика». – Е. К.).

– Эта книга скорее об истории и теории перевода.

– Ну да, там нет рецептов. Вообще, теория перевода – сложная штука, это совершенно другая профессия. Там какие-то сложные слова, которые если будешь знать, то получится как в анекдоте: человека спрашивают, бороду он кладет под или на одеяло, и он не может заснуть, потому что никак не сообразит, как он это делал до сих пор. Когда-то я читал книгу Иржи Левого про перевод. Левый пишет, что, с одной стороны, перевод обедняет оригинал: облако значений у слова по-русски, по-английски и по-французски разное, поэтому происходит замена более частного, конкретного слова более общим. А с другой стороны, за счет компенсации происходит некоторое огрубление.

В общем, советов никаких давать нельзя, кроме одного: ты должен участвовать в том, что происходит в книге. Неважно, как ты эту картинку представляешь, но ты будешь картинку описывать, а не слова. Неважно, как эти люди говорят в голове у автора, важно, как они у тебя в голове говорят, тогда у тебя появляется свобода.

– То есть надо поверить в то, что переводишь, вжиться. Такая система Станиславского.

– Ну типа того. Я никогда не думал, что это к Станиславскому имеет отношение.

– Это мне только что в голову пришло.

– И мне тоже. Но в вашу голову раньше.

– А с какими текстами вам было сложнее всего – с точки зрения вживания?

– Очень трудно сказать, потому что с возрастом глупеешь, поскольку нервные клетки отмирают, а новые не рождаются. Поэтому самые сильные впечатления последние. Думаю, хуже всего было переводить Сьюзен Зонтаг, как раз нон-фикшен – книжку «О фотографии». Там такое полунаучное, как бы философское составление фразы, она длинная, плохо ложится по-русски, требует много отглагольных существительных, а на третьем отглагольном существительном мозг вообще отказывается воспринимать, и все это надо иметь в виду. И каждую фразу надо перестраивать, чтобы она сразу понятна была по-русски, и ничего не пропустить.

Большие мучения были почему-то с Шервудом Андерсоном, хотя он пишет очень просто. Как бы слишком просто, как бы чуть-чуть придуриваясь. На самом деле у него сказаны довольно тонкие вещи, но как будто очень простодушным человеком – довольно трудно было поймать этот тон. Это уже, правда, давняя история. А так, я не помню, чтобы какие-то сложности были. Каждый раз есть конкретные сложности. У Вулфа, например, четыре прилагательных к одному существительному: можно передать их в три, возможно, кто-то считает, что и не нужно.

– А Фолкнера сложно было переводить?

– Вообще все сложно. Ну не сложно, просто это требует некоторого усердия. Специально, чтобы сложно – нет, потому что он тебя тащит, хотя и фраза длинная может быть, но почти всегда она сделана на большом напоре, и ты подчиняешься. Нет, конечно, непросто переводить Фолкнера. И по словарю, и по соображениям он непростой, но не сказать, что это самое мучительное. Это как раз, во-первых, оправдывается силой прозы, а во-вторых, там такая энергия всегда, которая на тебя тоже действует, и ему легче подчиниться.

– А что скажете про перевод названий? Считается, делать это лучше в конце, когда текст переведен.

– Иногда может быть, а иногда все равно не переведешь. А чего там переводить? «Фиеста» – она и есть «Фиеста», почему надо до конца дочитывать? Можно и после первых пяти страниц, а что-то и не переведешь толком. Какого-нибудь Тома Вулфа. Журналиста Тома Вулфа, а не Томаса… Там длинные цепочки слов. Хоть вначале переводи, хоть в конце – ничего не поможет. «Гамлета» можешь до конца дочитать, можешь сразу написать: «Гамлет», но это, по-моему, непринципиально.

Было время, особенно в театре, меняли названия пьес, чтобы лучше по-русски получилось. Название фильма Hell or High Water перевели «Любой ценой»: якобы на «Любой ценой» все побегут, а на «Во что бы то ни стало» не побегут. Перевод названий в кино – другое дело, и в театре тоже: они хотят, чтобы название сразу было на афише. А с книгами, по-моему, проще. Довольно много названий не надо переводить – «Хаджи-Мурат» например.

– Ну да, «Будденброки»… А у вас были трудности с переводом названий?

– Да, со «Светом в августе».

– Я почему-то так и думала.

– По-моему, какой-то советский критик (у нас их и было четыре, три реальных литературных критика) написал: «Разрешилась в августе». На самом деле light – разрешилась, родила, значит. Но Фолкнер пишет, что это особое августовское освещение, и тогда уже проблем не возникает. А тут, прочитав критика, пугаешься: действительно, родила в августе. Нет, ну такие сложности… я преувеличиваю немного, колебания продолжались три минуты. А некоторые считают… вот ваш преподаватель Владимир Александрович Харитонов считал, что надо вокруг книжки все обчитать. Наверное, так надо делать, если это старая литература, а только потом переводить, чтобы ты мог предисловие написать. Но из-за этого чтения можно свежесть восприятия потерять, и ты будешь заморочен чужими мозгами – что они по поводу этой книжки думают. Но поскольку Харитонов – филолог по образованию, то это естественно, он это хорошо объяснил, что надо вокруг все знать, чтобы ты мог и комментарии написать, и предисловие.

– А у вас такое было: вы брали текст и, чтобы начать его переводить, читали вначале другие вещи этого автора? Не о нем, а его другие вещи.

– Я ни про кого никогда не читал, только про Фолкнера, и другие его вещи тоже. Я прочел «Шум и ярость» по-английски. Прочел десять страниц – не понимаю, еще десять страниц – не понимаю. Десять или одиннадцать раз прочел начало, потом разобрался в этой петрушке – там времена перепутаны: у Бенджи нет мозгов (он олигофрен или кто он). Фолкнер хотел напечатать все это разными красками, потому что понять будет трудно. По именам служанок можно было понять.

– Еще не было перевода Осии Сороки?

– Нет, не было. То есть был, но его перевод лет двенадцать не пускали, он старше меня на десять лет. И я про него ничего тогда не знал, про Сороку. И потом, когда по-русски вышло, там было пояснение.

Уоррена заранее я не читал. Потом уже много читал, но не для работы. Были замечательные книги, их писали большие люди – «Двадцать лет в критике», «Тридцать лет в критике». Была книга, которую Уоррен составил – может быть, самая лучшая, – небольшие статьи о разных писателях, но очень важные. Сартра какая-нибудь короткая статья, где он только временем, скажем, занимается у Фолкнера. Но это особая история.

А когда уже начитался критики, ты уже не знаешь: то ли с их точки зрения переводить, то ли со своей. Боюсь, это может сбивать. Иногда, пока не сдал работу, почитаешь про автора, и тебе на что-то глаза откроются. Но пока перевожу, не хочу читать. Вот что понял, то понял. Ты не думаешь, что все понял или все передал, такой идеи нет, просто делаешь то, что можешь. А когда много критики будешь знать, мозги начнут бегать в разные стороны. Вместо того чтобы фразу читать, будешь думать: «Ага, он очень склонен к символизму животного характера».

– По-вашему, переводы устаревают?

– Да, говорят, устаревают.

– А вам кажется, что нет?

– Устаревают, наверное, да. Ты просто с этим сталкиваешься. Но и книги сами устаревают. Например, те, что писались в Возрождение. Их проходишь, потому что это масса культуры, которая у человечества накопилась. Какие-то медленно устаревают – вот Шекспир почему-то медленно устаревает, его до сих пор больше всего в театре ставят. А кого-то уже не хотят ставить. Я не вижу, чтобы много Ибсена ставили, может быть, устарела его проблематика. А что касается переводов, я думаю, главное старение происходит ввиду того, что культуры немножко сращиваются. Особенно когда железного занавеса не стало, очень много понятий вошли в наш язык. Вот Ельцину импичмент хотели устроить. А в 1960-е слово «импичмент» в перевод нельзя было вставить, потому что его здесь не знали, и приходилось выкручиваться, а сейчас оно заезжено. Какие-то области науки, техники довольно быстро развиваются, и теперь не надо мучиться, чтобы их переводить. Переводы устаревают скорее из-за реалий. Сейчас люди пользуются информацией мелкими кусочками: «Алё, привет! Хорошо. Пошли». А раньше: «Милостивый государь, хочу сообщить вам…» – и так далее. Сознание меняется, потому что люди смотрят компьютеры – сознание становится клиповое. И если человек с классической выучкой будет современную литературу переводить, надо учитывать, что людям некогда особенно, и писать надо покороче.

– А ваши переводы устаревают?

– А я их не перечитываю, пусть другие говорят.

– Ну как вам кажется?

– Про это я даже думать не хочу, потому что я их не перечитываю никогда.

– А в случае переиздания?

– За последние десять лет один раз мне пришлось верстку читать.

– Что это было?

– «Уайнсбург, Огайо» Шервуда Андерсона. Но я очень мало там поправил. Иногда был пережим с инверсией, но это пять случаев. И совершенно не думаешь, устаревают или нет. А чему там устаревать-то?

– А «1984» Оруэлла?

– Боже упаси его перечитывать, хватит перевода. Может, кто-то словарь другой придумает? Смита пытают. Там ведь нет реактивных самолетов или интернета, телеэкран есть, но он и сейчас телеэкран, только он из двух вещей совмещен – из компьютера и телевизора. По компьютеру за тобой могут следить, а по телевизору ты следишь, когда тебе утреннюю гимнастику показывают. Кстати (показывая на экран компьютера. – Е. К.), он, интернет, уже тоже интерактивный, телевизор, слава богу, еще нет. Может, перечитать надо, но я не хочу, да и некогда. «Все, что мог, ты уже совершил, – создал песню, подобную стону…»

– Первый ваш напечатанный перевод – рассказ Сэлинджера в газете «Неделя» в 1961 году.

– Мы, Эрик Наппельбаум и я, вообще тут были его первооткрывателями. Его год боялись напечатать.

– А вы не хотели бы Сэлинджера сейчас перевести?

– Нет, зачем? Не хотел бы, да и никогда не хотел. Во-первых, он переведен. Раза два-три я переводил то, что было раньше переведено. Говорят, перевод Райт-Ковалевой устарел: она не знает, что такое бейсболка, – у нее это какая-то охотничья шапка. Но эту книжку, «Над пропастью во ржи», все читают – вот и все, очень простой признак. Она очень важна для молодых людей. Рассказы Сэлинджера почему-то не так важны для них, а они ничуть не хуже, если в массе брать, но там, правда, уже какие-то буддийские дела засунуты.

Когда ты берешься за то, что уже переведено, идея такая: ты лучше должен перевести, а это очень относительный критерий. Даже если мы будем говорить про книжки – с вами или еще с кем-то, мы можем не сойтись во мнениях. А уж тем более думать, что ты лучше переведешь, чем другой, – это очень утяжеляет жизнь. Вот я переводил книжку Шервуда Андерсона, которая была переведена, думаю, в 1930-е годы, Охрименко и Танком, то есть два человека переводили эти рассказы. Почему-то их снова заказывают. Ты переводишь, смотришь старый перевод, а разница очень небольшая, там все правильно, немножко с ритмом, немного статическая история, но никакой ерунды нет. А второй случай – это, наверное, Хемингуэй, но там оправдание, что это просто другая книжка, но все равно очень неприятно: тот перевод посмотришь и вроде где-то лучше. Нет, ну у Хемингуэя другая книжка, другой отбор, что-то дано в приложении. Предыдущий перевод делали три человека – это я считаю своим оправданием. Еще я не стал заново переводить рассказ Эдгара По. «Его Брюсов перевел, но плохо». Значит, ты должен лучше Брюсова… А перевод не спорт, где ясно, кто сто метров быстрее пробежал. Ты переводишь как можешь, нет такой задачи: перевести хорошо, это уже другое решение. А тут у тебя задача – перевести лучше, поэтому лучше не брать уже переведенное.

– А у вас такое бывало: готовые и сданные переводы не отпускали? Или какой-то фрагмент, или слово, или фраза…

– Нет, такого не было. Я бросал работу: думал, что не могу перевести, но это один раз было.

– А что вы бросили? – Хэммета я бросил.

– Это был заказ?

– Нет, никакой не заказ. Просто я взял рассказы какие-то и потом понял, что не получается: там сказано понятно, а у нас этого словаря нет. Тут или культурный словарь, или феня, а там что-то посередке, очень много у них давно наработано. У Хэммета это не выглядит уголовным жаргоном, и ясно, что это сленг, и никак параллели не найдешь. Несколько лет рассказ пролежал начатый, а потом я понял, чего не нужно добиваться, тон можно воспроизвести иначе.

А так все отпускает: как кончил работу, слава богу, так и отпускает – и навсегда. Может не отпустить фраза во время работы. Особенно в какие-то давние годы я мог застрять из-за фразы на день, а дальше не могу двигаться. Как складно в оригинале сказано, а у тебя не получается, и на этом можно было день потерять, я и сейчас иногда могу застрять на какой-то ерунде. Фразу ты видишь в первый раз, и тебе кажется, что ты должен так же сильно выразиться по-русски, но это не всегда обязательно, потому что перевод производит впечатление своей массой, а не отдельными наработками, как у нас говорили, удачными словцами. Нет, он массой действует, и со временем ты это понимаешь.

Если тебе книжка совсем поперек, ты в нее не сможешь погрузиться как участник, тогда лучше отказываться. Есть писатели, которые по душе, а есть, которые не по душе – не то что они хуже, может, и лучше, но не для твоего организма. Это довольно устарелая точка зрения. Сейчас, дай бог, какую-нибудь книжку дадут, но отказываться еще можно.

– А что вы сейчас переводите?

– А я не люблю говорить, что сейчас.

– Роман?

– Ну конечно. Нет, ну какие-то статейки я переводил сейчас для журнала, для «Иностранки» – Уильям Гасс про набоковский роман. И занятие это довольно сложное, поскольку у автора мозги не прямолинейно устроены, там часто хороший критик заражается своим объектом и начинает так же писать. А Гасс и так очень сложный автор, а тут я чувствую, что еще как-то зараза Набокова вторглась, но это маленькая статейка.

– А легче, если вы уже переводили этого автора или стиль каждого произведения даже у одного автора отличается?

– Я не так много переводил одного и того же автора. Вот у Капоте полуочерки очень сильно отличаются от ранней книжки «Другие голоса, другие комнаты». Тут еще жанры разные: реальные полуочерки, полурассказы о жизни в отличие от «Других голосов». А еще был такой Джим Гаррисон (он недавно умер) – я переводил его короткие повести, они очень по-разному написаны. Есть, которые легко, а «Легенды осени» – очень плотно: по-моему, в четыре листа уложен целый роман – никакого просвета, никаких диалогов, по-моему, даже абзацев там не должно быть. По этой книге есть фильм, у нас его показывали, во всяком случае, в интернете есть.

Нет, я не считаю, что переводчику легче, если он с каким-то автором уже имел дело. Наоборот, я даже этого боюсь. Когда легко идет, начинаешь подозрительно к себе относиться: все должно быть тяжелее… Бывает, напряжение очень нужно, тогда больше стараешься и выкладываешься. Но у каждого по-своему. Некоторые, наверное, любят одного и того же автора переводить. Сейчас трудно самому что-то предложить, у всех издательств свои планы, а отказаться можно. Но иногда приходится одного и того же писателя переводить.

– Читаете ли вы чьи-то переводы?

– Знакомых только.

– Если они просят, да?

– Нет, не просят. Если дарят книгу… нет, не просят.

– Спрашивают вашего мнения?

– Мнение никто не спрашивает, слава богу. А вообще, переводов много читаю. Читаю «Стоунера», потому что переводил мой знакомый – Мотылев. Или Таска, потому что он мой знакомый: перевел два романа Фицджеральда, по новой.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?