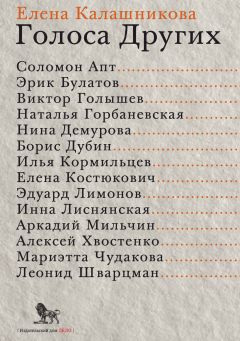

Текст книги "Голоса Других"

Автор книги: Елена Калашникова

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

– Появление новых переложений – это для вас хорошо?

– Для меня как для частника – это, конечно, плохо. Потому что до тебя тоже доберутся, да и уже добирались. Новые переводы появляются по самым разным причинам. Например, Фицджеральда переводят не потому, что новый переводчик кого-то вытеснил, а потому что издатели не могут найти наследников или договориться о цене. Сейчас очень строго с правами, и издателям проще заказать новое. Есть другие варианты: ты очень дорогой переводчик – тебе 5000 рублей за лист платят, 40 000 за книгу, а могут нанять студента подешевле. Есть издательства, которые экономят, поэтому есть книжки, загубленные переводом, но я их не так много читал. И не факт, что в следующий раз лучше получится. Все считают, что надо все время переводить по новой. Шекспира, может, и надо, на его переводах это легче проследить. Да, у каждого переводчика свои недостатки.

– Вы говорите про загубленные переводом произведения. Какие, например?

– Ну, например, Томас Вулф. Его последний роман «Домой возврата нет» я читал только по-русски, и то не целиком, потому что очень скучно, а у него не должно так быть. Не то что Вулф состарился и стал вялым писателем, как это бывает, он умер вообще в 38 или 39 лет, поэтому упадок тут вряд ли. Ну и довольно неважно переведена его первая книжка – «Оглянись на дом свой, ангел»

– В русской версии «Взгляни на дом свой, ангел».

– Две средние я не читал по-русски. «О времени и о реке», по-моему, так и не переведена до конца, а «Паутину и скалу» кто-то перевел, но по-русски я не читал. Можно вспомнить и других авторов, но я не очень этим занимаюсь, наверное. Кого погубили? Нет, больше читал кого не погубили.

5 октября 2016 г.

Наталья Горбаневская

Наталья Евгеньевна Горбаневская (1936–2013) – поэтесса, переводчица, правозащитница, участница диссидентского движения в СССР.

Переводы с польского: стихотворения Леопольда Стаффа, Циприана Норвида, Кшиштофа Камиля Бачинского, Ежи Фицовского, Ярослава Марека Рымкевича, Рышарда Крыницкого, Виктора Ворошильского, Анны Каменской, стихотворения и поэма «Поэтический трактат» Чеслава Милоша, романы «Кладбища» Марека Хласко, «Дивная малина» Казимежа Орлося, песни Яцека Качмарского и Яна Кшиштофа Келюса и др.; с французского: роман «Приглашение» Клода Симона; с литовского: стихотворения Томаса Венцловы; с украинского: стихотворения Василя Стуса и др.

Книги переводов: «И тогда я влюбилась в чужие стихи… Избранные переводы из польской поэзии» (2006), «Мой Милош» (2012).

Книги поэзии: «Стихи» (1969), «Побережье» (1973), «Три тетради стихотворений» (1974 – самиздат, 1975), «Перелетая снежную границу» (1979), «Ангел деревянный» (1982), «Цвет вереска» (1993), «Не спи на закате» (1996), «13 восьмистиший и ещё 67 стихотворений» (2000), «Русско-русский разговор: избранные стихотворения. Поэма без поэмы: новая книга стихов» (2003), «Прильпе земли душа моя» (2011), «Штойто» (2011), «Осовопросник» (2013), «Города и дороги» (2013) и др.

Документальная книга «Полдень. Дело о демонстрации 25 августа 1968 года на Красной площади» (1970).

Лауреат премии польского ПЕН-клуба (1992) за переводы с польского языка, имени Ежи Гедройца (2005). Почетная гражданка города Праги (1990), почетный доктор (doctor honoris causa)

Университета имени Марии Склодовской-Кюри (2008). Награждена почетной медалью Карлова университета (2013) за многолетнюю приверженность борьбе за демократию, свободу и права человека.

Я чувствую себя очень единой. Поэт, переводчик, правозащитник – все это я

– Как получилось, что вы занялись переводами? Вы окончили Ленинградский университет, у вас филологическое образование.

– Я русистка.

– Основное занятие переводами началось в эмиграции, но еще здесь вы довольно много переводили.

– Во-первых, я перевела два тома «Истории эстетики» Татаркевича – второй и третий. Да, это было в Советском Союзе, но из-за моего имени они не вышли. Вышел только первый том – «Античная и средневековая эстетика», который кто-то другой перевел.

– Как вы пришли к переводу?

– Почти случайно: в этой книге («И тогда я влюбилась в чужие стихи…». – Е. К.) я рассказываю, как перевела совсем первое стихотворение. Вчера в РГГУ про него забыла. В 1956 году у меня была знакомая – студентка, как я, ее отец был полонист, и он получал прессу, которой в Советском Союзе не было. И там было стихотворение Стаффа, и я его перевела. А мы тогда все, пытаясь найти какую-то информацию, читали либо польские газеты, либо югославские. И как-то я начала читать польские газеты – с пятого на десятое.

– Польский вы самостоятельно учили?

– Самостоятельно. Когда в 1953 году я первый раз поступала в Московский университет, я хотела на славянскую филологию, на чешский. Почему? Я не знаю. Трудно объяснить, что думала эта семнадцатилетняя девочка, ни о чем не имеющая представления. Мне сказали: «У нас один год набор на чешский и болгарский, а другой – на польский и сербский. Так что, если хотите, идите на польский». Я сказала: «Не хочу», и стала поступать на русское отделение. Но вот свою судьбу ни на каком коне не объедешь…

Я перевела стихотворение Стаффа и даже послала ему, и даже получила ответ, но где он, я не знаю. Может, его забрали на первом обыске в 1957 году, и он так никогда и не вернулся… Потом за стихи я очень долго не бралась. В 1960-е я читала очень много польской поэзии и все время покупала ее в магазине «Книги стран народной демократии», а позже он стал называться «Дружба». С какого-то момента прозу я понимала вполне, а в стихах не могла отличить типичное от нетипичного. Может, по-польски это обычное выражение, а мне оно нравится непохожестью на русское. В общем, я читала много, но первое, что начала, кроме Татаркевича, – заниматься научными и техническими переводами.

– Вам предложили?

– Предложили. Поскольку я уже занималась научными переводами, мне предложили «Историю эстетики».

– А как вы изучали польский язык?

– Я сначала много читала-читала-читала, а когда поняла, что у меня уже что-то накопилось, в этот момент вышел очень хороший учебник польского языка, изданный в Польше, – это были такие тетрадочки в коробке. Перед тем я пыталась брать учебник, и у меня не пошло. А тут я брала эти тетрадочки с собой и по дороге на работу от «Сокола» или «Аэропорта» до «Павелецкой», где я делала пересадку на Таганку, я его читала, уже как бы суммируя то, что знаю. То есть вводя грамматику в свои знания, многое я уже понимала в этой грамматике. А в 1964 году я ушла из Книжной палаты и стала искать переводы.

– А чем вы занимались в Книжной палате?

– Вначале я была библиотекарем, а потом библиографом. Мама у меня была библиограф, и тоже, кстати, в Книжной палате – до войны и потом в середине 1950-х. Когда ЮНЕСКО стало выпускать указатель переводов на разных языках, в Книжной палате делали русскую часть, и мама была первым его редактором, но потом ушла на пенсию.

Я ушла из Книжной палаты и стала искать какую-то работу, какие-то переводы, ну и так постепенно втянулась. У меня, наверное, были знакомые в «Искусстве». Думаю, Саша Морозов меня туда рекомендовал, поскольку мы были знакомы через Надежду Яковлевну Мандельштам и еще через кого-то, и мне дали переводить два эти тома Татаркевича – «Средневековую эстетику» и «Эстетику Возрождения». Я их переводила очень старательно и тщательно. С тех пор у меня появился принцип, который я все время внушаю другим: как бы вы хорошо ни знали язык, открывайте словарь, проверяйте слова… У меня был замечательный случай: мне показали пробный перевод другого человека главы из «Средневековой эстетики». По-польски есть очень странное слово «уподобання» – это пристрастие к чему-нибудь, то, что переводится глаголом like. Каждый раз нужно искать, как в данном случае слово перевести. Кстати, для поляков отглагольные существительные – нормальное явление, а по-русски – это я тоже внушала переводчикам – их чаще всего надо передавать глаголом. И вот мне дали этот пробный перевод, где «уподобання» везде переведено как «уподобление». И такое сплошь да рядом: близкие языки – страшные ловушки…

– Многие говорили мне, что с близких языков переводить сложно.

– Зато очень интересно.

– Сложно из-за близости языков, из-за «ложных друзей переводчика».

– Поэтому я и говорю: «Посмотрите в словаре. Вы уверены, что правильно перевели? Проверьте». И сама постоянно пользуюсь словарем, хотя сейчас я читаю по-польски и абсолютно все понимаю, говорю по-польски не идеально и совсем на нем не пишу. А с этой «Средневековой эстетикой» была еще та сложность, что поляки все имена переводят. Если написано Ян, надо найти, как его перевести – Джон, Жан или чаще, учитывая, что это Средние века – Иоанн? Или уже дойдя до «Эстетики Возрождения», я наткнулась на такое имя – Вавжинец Медицейский. Что это может быть? И тут я полезла в обычный польско-русский словарь нарицательных слов (естественно, не имен), и обнаружила, что «вавжинец» – это лавр, а Вавжинец Медицейский – Лоренцо Медичи.

Средневековые имена мне приходилось везде проверять. А потом, зайдя в издательство, я увидела, как поработала редакторша над моим переводом: Бернарда Клервоского она везде переделала на Бернара. Я ей говорю: «Бернары – это те, кто лягушек режут». Хорошо еще, что в таком виде не вышло, а то все бы считали, что это я такая неграмотная. Я действительно сидела в Ленинке, в научном зале, со всеми возможными справочниками, со старинным Брокгаузом, которого дома ни у меня, ни у моих знакомых, конечно, не было тогда, и проверяла всех этих средневековых деятелей: как их зовут, как они пишутся. Вильгельм или Гийом, или кто?.. Эта работа мне очень много дала.

– Это первый ваш серьезный перевод?

– Да, два толстых тома, причем замечательного ученого, который в 1950-е был изгнан с кафедры, а выгонял его Колаковский. Такие истории…

Потом в 1967 году я дважды была в Литве. Там я впервые прочла номер парижской «Культуры» и книгу Марека Хласко «Кладбища». Я выпросила эту книгу, привезла в Москву и переводила ее с листа на магнитофон. Несколько друзей сидели и слушали, им это ужасно нравилось. Потом начались такие времена, что пленку спрятали куда-то подальше от обысков, а куда, конечно, никто не помнил. Да, это все затерялось. Но потом в Париже я перевела эту книгу заново, причем, не зная, где и когда буду публиковать. В конце концов ее напечатали в третьем, «русском», номере парижской «Культуры».

Тут мы подходим к моему первому серьезному поэтическому переводу – это «Дожди» Бачинского. В моем поколении почти все читали по-польски: очень многие, чтобы познакомиться с западной литературой, получить «окно на Запад» – на польском были книги, которые на русский не были переведены. Помню, у меня был «Абессалом, Абессалом!» Фолкнера – по-русски он, разумеется, «Авессалом, Авессалом!». Я его тогда не осилила в польском переводе, он у меня появился довольно рано. А другие читали именно польское, как Бродский, который действительно увлекался польской поэзией, переводил, и тоже ни для кого. А я читала и стала вылавливать книги по истории Второй мировой войны.

– А почему именно по этой теме?

– Я не знаю, меня это как-то очень… Хотя эта тема была в Польской Народной Республике под цензурой, тем не менее свободы там было гораздо больше. Про Польшу говорили, что это самый веселый барак социалистического лагеря, ну и действительно самый свободный. Была цензура при покупке книг, но они, видимо, не очень разбирались, все-таки очень много ценных книг я потом увезла на Запад – посылками, которые до сих пор у меня стоят на полке.

– Все эти книги на польском вы покупали на улице Горького?

– Да. И вот я увлеклась темой Второй мировой войны, и узнала про Варшавское восстание, о котором в Польше уже можно было писать, хотя его и критиковали, кстати, критикуют и сейчас, в свободной Польше. Но в целом картина получалась настоящая. Оттуда для меня выделилась тема молодых поэтов – двадцатилетние варшавские поэты, о которых Милош пишет в «Поэтическом трактате».

Я покупала очень много поэтических книжек. Было несколько серий – классика в целлофановой обложке и в желтых обложках, а были совсем маленькие беленькие, тоже в твердой обложке. И вот тут я нашла Бачинского, это совпало с декадой или, может быть, даже с месячником польской культуры в СССР.

– А какие это годы?

– 1967-й точно. На Новом Арбате в магазине «Мелодия» продавалось огромное количество польских пластинок, и я много накупила, в том числе пластинку Эвы Демарчик. У нее две песни на стихи Бачинского. Одна – на стихотворение «Дожди», а другая называется «Стихи Бачинского», а на более поздних дисках она почему-то называется «Военные стихи», в общем, это фрагменты из нескольких стихотворений Бачинского. Я уже сравнительно недавно посмотрела: фрагменты из них перевел Александр Ревич, причем так идеально. Во-первых, это прекрасные стихи и, во-вторых, идеально ложатся на музыку Зыгмунта Конечного и голос Эвы Демарчик.

– А когда Александр Михайлович Ревич их перевел?

– В 1978 году (о чем я тогда не знала) вышел маленький сборник Бачинского в Гослитиздате, и вот там это было. В нем «Дожди» в переводе Гелескула, а я примерно в это же время делала свой перевод «Дождей». Потом я была занята другими делами, сидела, а когда вышла, естественно, вернулась к чтению этих стихов и слушанию пластинки, и мне ужасно захотелось это стихотворение перевести – так, чтобы оно абсолютно ложилось на музыку. И оно стало реальным началом моих будущих переводов стихов. До эмиграции стихи я больше не переводила.

– А когда и где продолжили?

– В Париже я попала в журнал «Континент». По замыслу Максимова, «Континент» был органом не только русской, но и всей восточноевропейской эмиграции, а постепенно и оппозиции в странах Восточной Европы, но особенно в Польше. «Континент» с самого начала дружил с «Культурой». Известно, что, когда Максимов приехал к Солженицыну с замыслом журнала, тот ему сказал: «Идите в „Культуру“, они вас всему научат». «Культура» – это действительно уникальный и нигде больше не существовавший феномен, его значение в том, что он воспитал целый ряд поколений оппозиции в Польше. Думаю, без этого постоянного воспитания не было бы ни массовой оппозиции середины 1970-х годов, ни «Солидарности», ни союза рабочих и интеллигенции… «Культура» и Гедройц, ее главный редактор, – действительно нечто совершенно необычайное.

И сразу, когда я в «Континенте» появилась, стала переводить для них какие-то статьи (до меня там тоже были переводы с польского). И у меня тут два крупных достижения. Во-первых, я стала получать все их новые книги и журнал. Что-то я находила и предлагала Максимову – он всегда предоставлял мне полную свободу. Я перевела и напечатала в трех номерах роман Казимежа Орлося «Дивная малина», замечательный роман. Помню, Татьяна Максимовна Литвинова после чтения этого романа сказала: «Мы думали, у них лучше… А у них, как у нас». Действительно, там картина провинциальной Польши, как говорилось, «Польши Б», Польши второго сорта. Потом в издательстве «Культура» вышла книга стихов Рышарда Крыницкого – поэта, жившего в Польше. До того он издал, по-моему, пару сборников, но потом стало невозможно совсем, и он выпустил книгу в Париже. Мне ужасно понравились эти стихи, и я сразу сколько-то перевела, они есть в этом моем сборнике «И тогда я влюбилась в чужие стихи…», выборка из них. Последнее, что я сейчас делала, опять перевела стихи Крыницкого, написала стихотворение, ему посвященное, они будут в десятом номере «Новой Польши». Между этими публикациями я тоже его переводила, но это было по заказу «Новой Польши». Что по заказу – не страшно. У них такая идея: они сами выбирают стихи для публикации. Я им все время говорю: «Пришлите мне, я сама отберу, что лучше переведется». Я сама решала, что буду переводить из последней книжки Крыницкого – это очень важно. Но я довольна и теми переводами Крыницкого, которые сделала по заказу. И в «Континенте», и в «Русской мысли» я тоже очень часто переводила по заказу, хотя гораздо больше сама предлагала.

– Когда вы понимаете, что перевод получается? В процессе, сразу после окончания или спустя время, когда перечитываете, либо его надо показать кому-то, для вас авторитетному?..

– Я должна весь перевод тут же просмотреть. Когда я читаю прозаический перевод или даже статью, внутри все читаю вслух. Нет, не шевеля губами. Когда я любой текст читаю, я его слышу. Мне очень важно, как складывается ритм, ну, конечно, смотрю и слова. Когда есть кому показать, конечно, показываю.

– А кому показываете – кругу знающих или друзьям?

– С 1973 года я работала в «Русской мысли» и переводила для них, тогда в Париж приехал мой и всей семьи будущий друг Анатолий Копейкин и начал работать в «Русской мысли» наборщиком и редактором. Меня он, может быть, меньше других редактировал: «Вот здесь давай найдем, как поправить». Нет-нет, он читал только русский текст. У меня есть друг, который знает польский, но я его позже узнала, в 1980–1981-м в Париже, – Александр Бондарев, он сам переводит с польского, и его помощь бывала очень полезна (а моя помощь была полезна в его переводах). У нас была смешная история. Он переводит и с английского, и с французского, и в его переводе книги Алена Безансона «Советское настоящее и русское прошлое» я поймала ошибку. Подождите, дайте вспомню… Имя какого-то французского короля он написал так, как принято во французской традиции. Мы много лет это вспоминали. А тут я сама совершила фантастическую ошибку, и он меня поймал. Дело в том, что все польские короли, которые традиционно у нас Сигизмунды, по-польски – Зыгмунты, и я в переводе Херберта написала Сигизмунд, а в оригинале Зыгмунт Фрейд… Такие ошибки у меня до сих пор бывают.

К сожалению, ее поймали, когда текст был уже напечатан, так что и на старуху бывает проруха, особенно с именами. Старые имена у поляков еще как-то переводятся, а новые они дают как есть. А если говорить про переводы с чешского, я долго не могла понять, например, кто такой Бедржих Энгельс.

– Вы переводите с нескольких языков, но польский у вас самый любимый, основной?

– Самый любимый, и я его лучше всего знаю, и мне есть, куда переводить, то есть всегда было. И для «Континента», и для «Русской мысли» я переводила и с чешского, и со словацкого, и с сербского. С сербского я перевела рассказ Джиласа и пошла к Ирине Алексеевне Иловайской, которая родилась в Белграде и выросла в довоенной Югославии, и попросила ее внимательно просмотреть весь перевод с оригиналом, и она посмотрела. Тут уж я хоть и со словарем работала, но была в себе не уверена. Конечно, я допускала ошибки. Например, в словацких рассказах я переводила слово «вырхний» как «старшой» (дело происходит в ресторане), а потом автор мне сказал, что это метрдотель. Но тогда я располагала только чешско-русским словарем, потом мне этот же писатель подарил словацко-русский. В 1976-м или в 1977-м, когда я начала печатать роман Орлося, я перевела «Венгерский дневник» Виктора Ворошильского, что было для меня очень важно. Я успела познакомиться с Виктором, он приехал в 1976-м в Париж. Мы заочно друг друга знали, а тут подружились на всю жизнь. Потом он стал невыездным, и мы не виделись, пока наконец его не стали выпускать в конце 1980-х, а потом я в 1988-м, как говорят поляки, «за коммуны», приехала в Польшу[1]1

Пояснение сына Натальи Горбаневского – Ярослава: «Это сленг тогдашних польских диссидентов. Это значит: в годы ПНР (Польской Народной Республики), в годы коммунизма. По-польски правильно сказать: „за коммуны“, что переводится буквально: „во времена коммуны“, „в эпоху коммуняк“. Подчеркивает, что посетила Польшу еще до развала ПНР».

[Закрыть].

Я переводила очень много, причем со страшной скоростью, потом я все это перечитывала и чистила. Помню, одну статью перевела за ночь – двадцать семь стандартных страниц, то есть больше авторского листа. Сейчас я с такой скоростью переводить уже не могу.

– А как вы переводите? Делаете первый вариант текста, а потом возвращаетесь к началу и все редактируете?

– Нет, каждую фразу я сразу стараюсь довести до ума, а потом прочитываю все целиком.

– Это вы говорите о прозе, а как в поэзии?

– «Дожди» я переводила так, как пишу свои стихи – то есть ходила по улицам и бормотала. Но бормотала ли я по порядку или нет?.. В этой книге, «Мой Милош», описывается, как я переводила «Поэтический трактат»: ложилась спать, не успевала заснуть, и мне что-то приходило в голову… Над «Поэтическим трактатом» я работала очень много, просто вначале он у меня получался такой корявый, что плакать хотелось. Было так, как я и думала, когда первый раз его прочла: «Вот бы это перевести! Нет! Не выйдет… Не выйдет». И когда я уже храбро за него взялась, весь 1981 год был занят этим переводом. У вас вообще есть эта книга? Где-то ее можно найти… в библиотеке. Этот текст есть и в моей книге «Прозой о поэзии», так что или ту, или другую найдите. Там подробно описывается, как я переводила «Трактат»: для меня это незабываемый жизненный опыт, а не только литературный.

– Многие ли переводы стали для вас таким «жизненным опытом»?

– Думаю, и эти «Дожди»… Потом таким жизненным опытом стало другое стихотворение Бачинского, которое мне так и не удалось перевести. В моей последней книжке есть «Вариация на мотив Бачинского». Значит, прошло около сорока лет, как я впервые подступалась к этому стихотворению. Я его особенно полюбила, но не смогла перевести.

– А многое ли не получилось из того, что хотелось?

– У меня вышел прокол с одним текстом – я перевела «Малый апокалипсис» Конвицкого, это тоже был жизненный опыт. Я написала такое стихотворение – «В тот год подпортили весну большевики…», его можно найти в моих книжках. (Я думаю, что все – или почти все – есть у меня в компьютере, я вам могу послать, и поляки мои есть в компьютере.) А я дружила тогда с Ире-ной Лясотой. Хорошо помню, когда узнала ее имя: март 1968 года, я стою на улице Воровского перед витриной с газетой «Правда», и там большая речь Гомулки. Это мартовские события, студенческие волнения, и он там поминает Ирену Лясоту как одну из заводил. И все мы на всю жизнь это имя запомнили. А потом я с ней в Париже познакомилась, мы очень дружили, она прочла это стихотворение. Под первой его публикацией стояли даты: 1979, 1983 – как взгляд назад из 1983 года. Там речь о том, что барометры врут:

Объявлен ясный день, и в слякоти, впотьмах

припоминай теперь, как выглядел барометр.

Ирена говорит: «Я только что получила из Варшавы третий номер „Записа“ (был у них такой самиздатский журнал, который редактировал сначала Виктор Ворошильский), и в нем целиком роман Конвицкого „Малый апокалипсис“, и он очень похож на твое стихотворение. Там отменены календари, а не барометры, и герой не знает, в каком времени находится, и мечется». Мне очень захотелось этот роман перевести, я перевела и послала в журнал «22».

Может быть, они меня что-то просили, и я сказала: «Вот перевожу Конвицкого». «Прекрасно», – сказали они. Я им дала первую часть перевода, они ее нещадно сократили, а поскольку сказали, что не смогут напечатать роман полностью, вторую часть я уже сокращала сама, какие-то куски не перевела. Так что это мой неосуществленный перевод. А потом, где-то в 1990-м, он здесь вышел по-русски, я все время считала, что в переводе Ксении Старосельской, на самом деле в чьем-то другом, так что уже не было смысла переводить. Я очень сожалею, что не смогла тогда довести дело до конца, можно было предложить какому-то западному издательству.

Что касается переводов прозы, то я перевела «Кладбища», и они у меня лежали. А потом Гедройц решил издавать третий, «русский», номер «Культуры». Первый был издан в 1961-м, второй – в 1972-м, а этот готовился в 1981-м, а вышел в 1982-м. Очень интересно: он готовился в период, который теперь называют «карнавалом „Солидарности“», а вышел после введения военного положения. И когда я предложила «Кладбища», их напечатали. Мне бы очень хотелось переиздать это здесь.

Почти в каждом номере «Континента» была польская или чешская статья в моем переводе. До сих пор вспоминаю замечательную статью Йозефа Шкворецкого о нацистских и советских песнях 1920–1930-х. Почти все номера «Континента» сейчас можно найти в интернете. Пока там нет 56-го номера, где напечатана, может быть, жемчужина моей переводческой деятельности в прозе, но не с польского, а с французского – это «Приглашение» Клода Симона. Здесь в 2003 году вышло «Приглашение» и было написано: «Первый перевод на русский язык». Пятнадцать лет спустя после публикации в «Континенте»! Вот тут за свой французский я волновалась гораздо больше, чем за польский, хотя читаю по-французски я хорошо, но Клод Симон – это не так просто: одна фраза на полкниги, а потом вторая… Сначала я попросила просмотреть весь перевод Веронику Шильц – это «мадемуазель Вероника» из стихов Бродского, переводчица Бродского и, кстати, нескольких моих стихотворений, а также множества материалов по своей специальности: археологии и древнему искусству, скифам, парфянам… Мы сидели рядом, и Вероника очень-очень много сказала мне, и я исправила. А потом мы сели с Сашей Бондаревым, перед ним был французский текст, а я вслух читала русский, и в массе случаев мы останавливались и опять поправляли. Этот текст очень серьезно редактировали двое. Сейчас мне написал человек, который собирается издавать «Приглашение»: он в восторге, но заметил две мелочи. Я говорю: «Мелочи исправляйте, они могли остаться после всех правок». Сейчас, когда я перевожу что-то для «Новой Польши», и обычно довольно срочно, всегда жалею, что нет рядом редактора, пусть даже без знания польского, просто русский текст прочитать – вдруг что-то не так…

– Не все свои переводы прозы и поэзии вы кому-то показываете?

– Нет, не все. Последнее время, скажу честно, я больше себе доверяю. Скажем, когда я составляла книгу «Мой Милош», где основная часть – уже опубликованные переводы, я все эти статьи, или эссе (как их ни называй), перечитала и где надо, со своими более повышенными требованиями, поправила. Правда, для этой книги («И тогда я влюбилась в чужие стихи…». – Е. К.) я еще много нового перевела.

– Переводы прозы, поэзии, публицистики влияют на ваше творчество? Что на что влияет?

– Думаю, не столько сами переводы… Теперь я живу практически только в стихии польского языка, а язык влияет. У меня встречаются полонизмы, причем сознательные. Недавнее стихотворение так начинается:

Я там пойду, как говорят поляки,

но я пойду взаправду там,

по травам, по цветам…

Ни у поляков, ни у французов нет разницы между «там» и «туда», «где» и «куда», их все время приходится поправлять, а тут я сознательно так написала. Я сейчас даже не вспомню, в каком стихотворении конца 1970-х – начала 1980-х у меня появился полонизм. Когда я только-только начинала читать по-польски, мне ужасно нравилось выражение spacerują po ulicach – гуляют по улицам. И вдруг у меня в стихах это «по улицах» отразилось так, что в предложном падеже множественного числа я дала польское окончание, потом я это обнаружила и не стала исправлять. Это такая память о своей бессознательной ошибке… А так, у меня в стихах польская тема проходит явно или неявно.

У меня есть стихотворение, в котором я держу в голове картину 17 сентября 1939 года – то есть наступления Красной армии на Польшу, или, как это тогда называлось, «освободительный поход Красной армии в Западную Украину и Западную Белоруссию». Я даже полякам это стихотворение показывала, но они не видят тут польскую тему. Написала я его в Париже, а потом в Москве купила книгу Бродского об Одене, перечитала его статью о стихотворении Одена «1 сентября 1939 года» и взяла из него эпиграф, прямого отношения не имеющий ни к 1 сентября, ни к 17-му: All I have is a voice… Это я всегда могу о себе сказать. В самом конце моего стихотворения: «…перестала до срока // скрипочка петь, // половица скрипеть», и в гораздо более раннем стихотворении: «Я еще не уснула, но крылья свисли… как парус на Висле», фигурируют скрипящие половицы. Это все соотносится с Польшей, но это мой глубоко личный подтекст, я это очень переживаю. Вот Арсений Рогинский говорит: «Мы не должны чувствовать свою вину за Катынь, но мы должны чувствовать ответственность». Я ему отвечаю: «Ради бога, ты как хочешь, а я чувствую вину за Катынь, за 17 сентября 1939 года…» Я помню, как я в четыре с небольшим года читаю газету, а там большой заголовок: «Первая годовщина освободительного похода Красной армии в Западную Украину и Западную Белоруссию». Это у меня как-то запечатлелось в памяти, хотя тогда я не думала, что это не освободительный поход, тогда меня занимал процесс чтения.

Я рано научилась читать, у меня отнимали чтение, маме говорили: «Она у вас с ума сойдет».

– А сколько вам было, когда вы научились читать?

– Четыре. Мне брат подарил кубики с буквами. По-моему, я по этим кубикам не училась, я училась как-то сразу по книгам.

– Какое у вас ощущение, когда вы видите свои стихи на другом языке? Это свое, родное или есть некоторое отчуждение?

– Польские переводы почти все чувствую родными. Более того, стихотворение в переводе Адама Поморского стало еще лучше. Причем он там допустил ошибку, отчего оно стало еще лучше. Слово «консервато́рской» он понял как «консерва́торский» – и получилось: Trans-Atlantyk konserwatywno-liberalny antyk. И это такая красота, и так похоже на меня, то есть это не передает текст, но передает меня. Нет, с польскими переводами мне необычайно повезло.

На французском книги не было. Вероника Шильц перевела, наверное, пять моих стихотворений, еще одно мы с ней вместе. Она перевела «Концерт для оркестра» – прекрасно совершенно, то есть передает все: по-французски очень трудно сделать метрически и в рифму, но в данном случае просто идеально. Переводы Кристины Зейтунян-Белоус я смотрю. Но как бы ни перевели, я всем благодарна.

– Переводчики задают вам вопросы?

– Задают. Скажем, Дэниел Вайсборт издал мою первую книгу в 1972 году, когда я еще тут была, а два года назад вышла новая книга, и все это время я вела переписку с Валентиной Полухиной, его женой. Причем до того он переводил уже много, но даже она не поняла, «роковой» у меня или «роковый». Она не поняла, что такое «роковый» – от слова «рок», как рок-музыка.

Роковой или роковый,

никому не нужон

этот лаковый, луковый

плач накрашенных жен…

Это из цикла военных восьмистиший. У меня есть один, правда, печальный польский опыт. В 1997 году я приехала на фестиваль в Краков – это была международная встреча поэтов «Восток – Запад». Темы: дорога и история, и то, и другое в моих стихах отразилось. Я прислала им пять стихотворений, где дорога, которые должны были читаться на заключительном вечере.

Их совершенно замечательно перевела Катажина Кжижевская.

Мы с ней встретились, она подарила мне свои книжки переводов Бродского – прекрасные переводы. Сам Станислав Баранчак благословил ее продолжать переводы. Потом я ее совсем потеряла: она живет не только без интернета, но и вообще без компьютера. А позже я нашла друзей, которые, как оказалось, с ней тоже дружат, и мы выработали общий план сделать книжку ее переводов. Я ей прислала все свои стихи – чтобы она выбрала, и решили издать во Вроцлаве в «Бюро литерацке», которое специализируется на книгах стихов, в особенности переводных. Уже готовили книжку. Наконец прислали мне переводы, а там нечто поразительное: одни просто гениальные, а другие словно сделаны русистами-первокурсниками – ничего не понято. Я написала Катажине подробное письмо с примечаниями к каждому переводу, а она отказалась переделывать что бы то ни было. Я сказала, что в таком виде книжка выйти не может, а печатать переводы в сборниках с другими она отказывается. Очень жаль, что прекрасные переводы лежат где-то мертвым грузом.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?