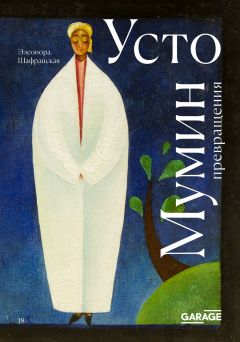

Текст книги "Усто Мумин: превращения"

Автор книги: Элеонора Шафранская

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

В мае 1920 года Самарканд посетила делегация ответственных работников Главархива РСФСР и Турккомиссии ВЦИК и СНК РСФСР под руководством Валериана Куйбышева и Михаила Фрунзе. Итогом этого посещения стало создание Самаркандской комиссии по охране памятников старины и искусства – Самкомстарис, состоящей из трех секций: техническо-строительной, художественной и археологической.

Председателем Самкомстариса был назначен Василий Лаврентьевич Вяткин, главой строительной секции – инженер-археолог, коллекционер Борис Николаевич Кастальский. (Архитектор Михаил Мауэр[166]166

Михаил Федорович Мауэр (1866–1932) – военный инженер, архитектор; с 1916 года жил в Самарканде; под его руководством по проекту Владимира Шухова спасен падающий минарет в Самарканде.

[Закрыть] в составе этой секции работал над специальным заданием по выпрямлению минарета – в течение нескольких лет работа всех трех секций была увязана с этим проектом.) Руководителем археологической секции стал самый юный сотрудник Самкомстариса Михаил Массон, художественную возглавил художник-медальер Даниил Клавдиевич Степанов[167]167

Даниил Клавдиевич Степанов (1881–1937) – живописец, график, медальер, сценограф.

[Закрыть].

Последняя секция была самой многочисленной и шумной, по воспоминаниям Массона. Именно в эту секцию вошел Александр Васильевич Николаев.

В художественной секции Самкомстариса, ставшей средой обитания Николаева, работали также Алексей Исупов, Виктор Уфимцев, Кузьма Петров-Водкин[168]168

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878–1939) – живописец, график, театральный художник; в 1921 году участвовал в научной экспедиции в Самарканд, обследовавшей архитектурные памятники города.

[Закрыть], Александр Самохвалов[169]169

Александр Николаевич Самохвалов (1894–1971) – живописец, график; участник научной экспедиции в Самарканд (1921).

[Закрыть], реставратор Михаил Столяров. Фактически руководил секцией прибывший из Ташкента художник Иван Семенович Казаков[170]170

Иван Семенович Казаков (1873–1935) – живописец, график; переехал в Туркестан в 1900-х годах.

[Закрыть] – Степанов решал в основном хозяйственные проблемы.

В комиссии, судя по отдельным воспоминаниям, господствовал дух альтруизма, все горели воодушевлением. Надо полагать, что такой настрой исходил прежде всего от председателя Василия Лаврентьевича Вяткина.

Археолог-любитель, бывший учитель русско-туземных школ, он, по воспоминаниям Михаила Массона, имел сократовскую внешность: невысокого роста, но могучий и кряжистый, манера держаться с особенным простым достоинством, глубокий бас-профундо и знание того, о чем прочесть было негде. Массон, называвший Вяткина своим крестным отцом в археологии, рассказывал, что того знали все самаркандские маргиналы – кукнари[171]171

Кукнари – наркоманы, потреблявшие кукнар (отвар из маковых головок).

[Закрыть], нищие, бездомные, потому что у Вяткина всегда можно было подработать, помогая ему на раскопках. Когда он проходил через старый город, его приветствовали местные жители, «складывая у живота руки и слегка наклоняясь вперед»[172]172

Массон М.Е. Из воспоминаний… С. 17.

[Закрыть] – в знак почтения, в книжных лавках продавцы быстро и с уважением скидывали цену. Обитал Вяткин в помещении-хранилище среди своих археологических объектов.

Авторитет Вяткина был столь велик, что к нему ехали ученые отовсюду. Из Парижа французский лингвист Готьё, беседовавший и консультировавшийся с Вяткиным на персидском языке (Готьё занимался составлением первой согдийской грамматики). «Русский француза учит», – гордо делился с одноклассниками Массон. Из Петербурга приезжал востоковед академик Санкт-Петербургской академии наук Василий Владимирович Бартольд.

Вспоминает Мика-бай, как прозвали в Самарканде Михаила Массона, серьезного юношу, упорно работавшего над изучением прошлого и потому допускавшегося в святая святых:

«Василий Владимирович Бартольд, его супруга, сестра профессора В.А. Жуковского, и Василий Лаврентьевич как-то сидели вечером во дворе у Вяткина за чаем под развесистыми карагачами. Оба, ориенталист и археолог, непрерывно говорили между собой, перескакивая с одной темы на другую. Вопросов, видимо, у обоих накопилось много. Я, расположившись на конце стола, молча и внимательно слушал. И вдруг замечаю, что Василий Владимирович явно смутился. Еще немного, и он стал выспрашивать у Вяткина разные подробности о жизни какого-то шейха. Под конец он признался, что ничего из услышанного раньше не знал, допустил в своей работе неумышленную ошибку, признает правоту Василия Лаврентьевича и оговорит все это при подходящем случае в следующих своих публикациях»[173]173

Массон М.Е. Из воспоминаний… С. 21.

[Закрыть].

Таков Вяткин, заразивший своей любовью к самаркандской старине вверенную ему комиссию – Самкомстарис. Большой знаток края, когда он смотрел в землю, казалось, видел все на несколько метров в глубину, будучи, по словам Виктора Уфимцева, глазами комиссии[174]174

Уфимцев В.И. Говоря о себе… С. 48.

[Закрыть].

Все художники были распределены по памятникам. Надо было точно копировать мозаичный узор, кирпичную кладку какого-нибудь фрагмента. Работа была кропотливая. Николаев оказался на объекте Гур-Эмир. «Благодаря своему характеру и ювелирному мастерству он делал удивительно тонкие вещи», – писал Уфимцев[175]175

Уфимцев В.И. Говоря о себе… С. 51.

[Закрыть]. А сам Николаев вспоминал: «Работая одновременно с народными мастерами, я изучал на практике богатый орнамент народного искусства»[176]176

См. Приложение 3.

[Закрыть].

Иван Семенович Казаков, направлявший работу художников, задумал создание невиданного альбома по каждому изучавшемуся памятнику, в котором таблицы отражали бы архитектурные декорации в натуральную величину. Поэтому художники усиленно занимались калькированием, а также восстановлением мозаичных панно. В результате прекрасным мозаикам были возвращены их первоначальные яркость, сочность и глубина, а полноразмерные художественные копии, выполненные Алексеем Исуповым, почти не отличались от оригиналов.

Многие не верили в возможность изготовления грандиозного альбома, поэтому затею с ним, по воспоминаниям Михаила Массона[177]177

См.: Массон М.Е. Из воспоминаний… С. 16, 17.

[Закрыть], иронически называли казаковской гигантоманией. Николаев делал гур-эмирские обмеры и зарисовки. (Публикуем одну из зарисовок-акварелей узора двери, сделанную Николаевым. По счастью, она попала в коллекцию Игоря Витальевича Савицкого.) Что представлял собой Гур-Эмир той поры? Он выглядел почти так, как его изобразил на картине «Мавзолей Гур-Эмир» Василий Верещагин, а описал рожденный в год создания этой картины (1869) Вяткин – величественным и полуразрушенным:

«Здание, в котором впоследствии похоронен Тамерлан… основано было им лично… но закончено несколько позже, скорее всего, Мирза Улуг-Беком. <…> Внутренняя сплошная роспись стен по алебастровой штукатурке представляет скудные остатки былого великолепия, и только внимательное изучение ее может вызвать мнение о хорошем вкусе мастера. <…> За мраморной сквозной решеткой чудесной работы с разнообразными орнаментальными сюжетами по раме ее и колонкам, восхищающими гибкостью резца и широтою фантазии, находятся намогильные камни и возвышения самого Тимура, его двух сыновей, двух внуков и духовника учителя. И вот здесь, у черного траурного нефритового, гладко отполированного надгробия с отчетливой надписью родословия Тимура, вспоминается все то страшное и трагическое, что принес в мир лежащий под ним человек. <…> Как правило, каждый отдельный орнаментальный сюжет заключен в раму, чем резко подчеркивается его содержание. В арке этого портала, свод которого не сохранился, остались еще и напуском свешиваются изразцовые сталактитовые украшения, превосходно выполненные. Над входной аркой в медальоне по глубокому синему фону белыми буквами вписано, что это “работа слабого раба архитектора Мухаммада сына Мехмуда из Исфагани”»[178]178

Вяткин В.Л. Памятники древностей Самарканда / 2-е изд. Самарканд: Узкомстарис. 1929. С. 9–12.

[Закрыть].

С Александром Николаевым, работающим в таком необычном для россиянина месте, случается некое «обращение» (иначе не скажешь), или метаморфоза: он облачается в местное одеяние – чапан (просторный, просто скроенный, на манер рубахи, халат, без воротника, стеганый; если зимний – то на вате), на голове – тюбетейка, местные рабочие называют его Усто – мастер, а впоследствии – Усто Мумин[179]179

Му’мин – араб. «тот, кто обладает верой (иман), благочестивый, верующий». (из комм.: Ахмедова Н. Хранитель сада // Чингиз Ахмаров. Сводный каталог произведений / Сост. И. Галеев; вступ. ст. И. Галеева; тексты и прим. И. Галеева и Н. Ахмедовой. М.: Галеев-Галерея. 2010. С. 44).

[Закрыть]. В историю живописи Александр Васильевич Николаев отныне входит с новым именем – Усто Мумин. Это и псевдоним, и подпись на картинах, и в скором времени уже главное имя. (По устным воспоминаниям дочери Усто Мумина, которыми она делилась с Екатериной Ермаковой, первоначально, правда недолго, псевдоним был другой – Мумин-бек.)

Усто Мумин. Жених. 1923. Государственный музей искусств

Республики Каракалпакстан им. И.В. Савицкого, Нукус

Из кельи Шир-Дора Усто Мумин перебирается в дом к Степанову. Не один, а с целой компанией художников. Вскоре в ней появится Виктор Иванович Уфимцев, который только прибыл в Самарканд и помнит, как в Ташкенте получил наказ от Волкова обязательно познакомиться c Николаевым. Но эту судьбоносную для обоих художников встречу предваряло вхождение Уфимцева в Самарканд, о котором он рассказывает в воспоминаниях.

Ехал Уфимцев из Ташкента в компании друзей на поезде, точнее на крыше поезда. Вагоны, называвшиеся в народе «максимами»[180]180

«В те годы только небольшая часть поезда состояла из пассажирских вагонов 4-го класса. За ними тянулся длинный хвост товарных теплушек с нарами для пассажиров. Такой поезд назывался “Максим”» (Уфимцев В.И. Говоря о себе… С. 42); «На “Максиме Горьком” (в начале XX века так называли “пролетарские” – медленные, со всеми остановками и без всяких удобств (вроде воды и отопления) поезда, впоследствии это прозвище перешло к товарнякам, кое-как оборудованным для перевозки людей, а еще позже (в пору раскулачивания) – к составам из телячьих вагонов, перевозивших ссыльных» (Кржижановский С.Д. Собр. соч. В 6 т. / Сост., подгот. текста и комм. В. Перельмутера. М: Б.С.Г.-Пресс; СПб.: Симпозиум. Т. 5. 2010. С. 598). В книге Нила Лыкошина есть фрагмент о «максимах»: «К этим первым дням знакомства с туземцами следует отнести появление в солдатском жаргоне новых слов, удерживающихся до сих пор и составляющих собственное изобретение солдата, проникнутого желанием сделать свой язык понятным туземцу. Сарты зовут “максум” сына ученого муллы, и, вероятно, это прозвище, или титул, будучи понято как имя, больше других утвердилось в памяти по сходству с Максимом, а вскоре превратилось и в название собирательное для всех вообще сартов, а в особенности лавочников. Так “максимками” и величают до сих пор солдаты торговцев на базарах» (Лыкошин Н.С. Полжизни в Туркестане: Очерки быта туземного населения. Петроград: Склад Тов-ва «В.А. Березовский». 1916. С. 9). Узбекско-русский словарь комментирует слово «ма(к)хсум» так: maxsum – махдум (разг.); мағзава ~ или атала ~ рохля, мямля, размазня. Тем не менее прежде «махсумами» называли практикующих мулл, утверждают знатоки в унисон к дискурсу начала XX века, в том числе к Лыкошину. Возможно, «максим» попал в лексикон русских 1920-х именно в таком значении, представленном Лыкошиным, и тогда поезд-«максим» надо понимать так: поезд, полный торгашей, мешочников, маргиналов и пр. Свое толкование этого поезда встречается у Виктора Витковича, тоже из воспоминаний 1920-х: «Август двадцать первого. Еду в “Максимке” – поезде из девяноста с лишним вагонов четвертого класса: впереди два паровоза, посреди состава еще два паровоза-толкача» (Виткович В.С. Круги жизни. Повесть в письмах. М.: Молодая гвардия. 1983. С. 55.).

[Закрыть], были переполнены: ехали демобилизованные солдаты, старики, беспризорные дети, с ними узлы, мешки с сухарями, жестяные чайники (в 20-х годах XX века из России в туркестанские земли стихийно хлынула огромная людская масса, обездоленная и изголодавшаяся, о чем живописно рассказано в повести Александра Неверова «Ташкент – город хлебный»).

В 1920–1940-х годах в Самарканде оказалось много русских художников. Причины разные. Если прежде за светом, солнцем, вдохновением художники ехали в Италию, то теперь такой возможности практически не было, везло редким счастливцам, уезжавшим и в большинстве своем не возвращавшимся назад.

Самарканд стал «советской Италией». Художник Амшей Нюренберг писал о Ташкенте:

«То глиняный забор, тянущийся к наклоненному дереву, с великолепно пригнанным к ним арыком, то тополя у дороги, бегущей вдоль глинобитных стен, имеющей форму и цвет лучших итальянских образцов. Вообще здесь много Италии! Хорошей, не слащавой Италии. Разумеется, режиссером всего этого является могучее солнце. Оно делает здесь из любого уголка живописное явление»[181]181

Из публикации Ольги Трифоновой-Тангян «Как художники пережили войну» в американском журнале «Чайка», доступ к которому на момент издания настоящей книги заблокирован, см. здесь: https://mytashkent.uz/2019/02/07/kak-hudozhniki-perezhili-vojnu-iz-arhiva-amsheya-nyurenberga-chast-5/

[Закрыть].

Такую «итальянскую» колонию[182]182

Коллективизм, творческая жизнь в пространстве «колоний» – распространенное явление 1920-х, иными словами, «культуры 1» (см.: Паперный В.З. Культура Два… С. 144).

[Закрыть] Самарканда описывает и Борис Чухович: «…В глубинах Азии собралось общество, грезившее Италией»[183]183

Чухович Б. Прерафаэлиты Самарканда… С. 131.

[Закрыть].

«Положение этого кружка было в двойственном смысле театральным. Приехав в бывшую столицу Тамерлана, среди средневековых памятников и многоцветья среднеазиатской жизни они не могли не ощущать себя театральными зрителями, для которых сценой и действием был сам город, а персонажами – его жители. Но одновременно в их жизни, говоря словами Пастернака, “шла другая драма”, авторами которой были они сами, тогда как Самарканд и его обитатели служили для нее почти фантастическими декорациями»[184]184

Чухович Б. Прерафаэлиты Самарканда… С. 131.

[Закрыть].

Поток художников в Самарканд не прекращался долго: помимо уже названных живописцев, прибывших во втором десятилетии XX века, в 1930-х годах здесь появляются Роберт Фальк, Елена Коровай, Климент Редько, Порфирий Фальбов. В 1940-х и 1950-х (время эвакуации и послевоенное) – Макс Бирштейн, снова Роберт Фальк, Владимир Фаворский, Григорий Улько… Ряд далеко не полный. Немалая часть этого туркестанского десанта была впоследствии надолго забыта, официальная власть выдавливала этих живописцев из художественной жизни, клеймила ярлыком «формалисты» (см. имена художников, ставших персонажами книги-альбома Ольги Ройтенберг, получившей прозрачное название «Неужели кто-то вспомнил, что мы были…»[185]185

Ройтенберг О.О. Неужели кто-то вспомнил, что мы были… Из истории художественной жизни. 1925–1935. М.: Галарт. 2008. 560 с.

[Закрыть]).

Вернемся к компании Уфимцева, практически единственного, кто оставил подробнейшие воспоминания об атмосфере города времен Усто Мумина.

В Самарканде изумленные обилием местных яств молодые художники обошли все базарные лавки, даже вкусили невиданных треугольных пирожков, оказавшихся кустарным мылом! Навстречу им, вспоминал Уфимцев, ехали верхом на ослах загорелые люди, покрикивавшие «Пошта! Пошта!»[186]186

Уфимцев В.И. Говоря о себе… С. 48.

[Закрыть], но это было не извещением, что едет почта, как им поначалу показалось, а предостережением: посторонись, дай дорогу. От всей этой экзотики кружилась голова, кроме того, надо было искать ночлег. Художники с мандатом Западно-Сибирского краевого музея пошли в самаркандский музей, спросили директора. Перед ними и был директор Михаил Евгеньевич Массон, удививший гостей отчаянно юным видом. «Когда нам исполнилось по шестьдесят, я узнал, что мы одногодки»[187]187

Уфимцев В.И. Говоря о себе… С. 48.

[Закрыть], – вспомнит позже Уфимцев. Массон направил Уфимцева с компанией в дом Степанова, где уже жил Николаев. Степанов зачислил вновь прибывших на работу в комиссию по охране и реставрации памятников старины и искусства.

А вот каким запомнился тот вояж в Самарканд на крыше поезда Карлуше (которого упоминает Уфимцев в своих мемуарах) – Георгию Карлову[188]188

Георгий Николаевич Карлов (1905–1991) – художник-анималист, иллюстратор.

[Закрыть] («одноглазому» – он был искалечен в детстве):

«В том же году (1923. – Э.Ш.) наш Аллахвердянц организовал поездку всей студии на этюды в Самарканд. Сборы были шумные, хлопотливые – ну, что и как собирали – любому художнику понятно. Последний день сборов, завтра – отъезд. Пришел нас проводить А.Н. Волков (с нами он не поехал). В этот же день пришли два бравых молодых человека в клетчатых штанах и кепках, в белых рубахах, с рюкзаками за плечами, с папками и сумками через плечо (карандаши, краски и т. д.). Одеты они были одинаково – оба молодые, красивые. Звали их: одного – Вика, другого – Ника[189]189

В воспоминаниях очевидцев имена разнятся: Ником и Никой звали Николая Мамонтова, Виком и Викой – Виктора Уфимцева.

[Закрыть], они были художники, которые собрались в Самарканд на этюды, да и вообще посмотреть, что это за город. Так мы их и звали – Вика и Ника. Вика был Виктор Иванович Уфимцев, Ника[190]190

Из воспоминаний Антона Сорокина, омского «писательского короля»: «Когда я увидел работы Мамонтова, то был удивлен еще более. Это оказался гениальный художник, его акварели, сделанные приемами Обри Бёрдслея, произвели впечатление картин, усыпанных самоцветными драгоценными камнями. Краски были чисты и ярки. Особенно много было синей краски. Графики были сделаны также тщательно, и особенно были хороши графики на прозрачной бумаге, рисованные с обеих сторон и отделанные белилами. Мамонтов отказался продать работы, скромно заметив: “Это же ученические”, и подарил мне три хороших рисунка. <…> Мамонтов как будто боялся денег, он не хотел продавать. <…> Судьба Мамонтова более трагична. Это был большой оригинал. Нуждаясь в деньгах, для заказчиков он делал очень плохие работы, то же самое он делал и в плакатных советских мастерских, рисовал плохо, и всюду его гнали. В его комнате было холодно. Чай замерзал, и он, чакая зубами, говорил, что гений Врубель тоже мерз и голодал. В уголке сидела маленькая красивая жена Мамонтова, посинелая от холода, как и ее портрет на стене в синих тонах. Я не смог сменять на масло и хлеб, и мясо его картины, ни один раз сделка не была заключена. И как-то рассердившись на то, что мне пришлось идти на окраину города в холод и ветер, я сказал: “Вы, если будете так поступать, будете есть ваши картины с голода”. Мамонтов уехал в Самару, и я получил письмо, короткое: “…хлеба нет, а я пробовал есть свои картины… варил… Да варил и ел… Радуйтесь, Ваше пророчество сбылось…” <…> Далеко Врубелю до Мамонтова, подумал я… 15 сентября 1921 г. Омск» (Омские озорники. Графика 1910-х – 1920-х годов из собрания Омского областного музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля: по материалам выставки к 100-летию со дня рождения поэта Леонида Мартынова (май, 2005) / Авт. – сост.: И.Г. Девятьярова, Т.В. Еременко; науч. ред. Ф.М. Буреева. Омск: Омскбланкиздат. 2010. С. 29–30).

[Закрыть] – не знаю, вернее, знал, но забыл. И поехали мы в Самарканд – кто поехал в товарных вагонах, кто на подножке, а я, Вика и Ника залезли на крышу товарного вагона – так и ехали. Ехать приходилось осторожно, чтобы не потревожило и не испортило нашу поездку всякое большое и малое (особенно малое) железнодорожное начальство – снимут с поезда – и все тут (мы же ехали “зайцами”). Качка и прочая болтанка на крыше нас не смущали. Прекрасная была дорога и прекрасная была ночь!Самарканд. Площадь Регистан. Отсюда началось наше удивление, преклонение перед чудесами рук человеческих, отсюда мы начали учиться понимать до сих пор еще непревзойденную, удивительно мудрую красоту. Конечно, мы запечатлели все мечети: и Тилля-Коры (так в первоисточнике. – Э.Ш.), Регистан, Биби-Ханым, гробницу Дарьяна, Шах-и-Зинда, гробницу Тамерлана и много-много других. Работали мы, что называется, до сладкого изнеможения, вечером лежали на коврах с удивительным чувством – устал! Устали глаза, руки, ноги, а рисовать еще хочется, еще рисуешь “в уме” по великой творческой инерции – это я ощущал впервые. Вика и Ника приходили мокрые и усталые и говорить-то почти не могли – все больше перекликались междометиями и объясняли жестами. Из слов только и было: “Эх! Здорово! Еще бы надо, да нельзя! Эх! Уже мы завтра разрядимся на бумагу. Эх! Эх!.. Ох!” А других слов и не надо было. Все было и так понятно»[191]191

Карлов Г. Товарищ жизнь. Воспоминания. Ташкент: Ёш гвардия. 1987. С. 33, 34.

[Закрыть].

Несмотря на смену политических формаций, названий государств, смену властей, Самарканд, как видно из описаний города 1920-х годов, по-прежнему, как в Средние века, остается райским садом. Кузьма Петров-Водкин, четыре месяца проведший в Самарканде, оставляет путевые заметки о городе, взволновавшем его:

«Утро начиналось купаньем из кауза, или, пересекая узенькие проулочки, спускался я к Серебряному роднику – лечебному роднику сартов[192]192

Сарты – так называли городских жителей Туркестана русские колонизаторы.

[Закрыть], свежесть которого на добрую половину дня делала меня бодрым. Раннее утро после такого купанья. В пекарне о гончарное брюхо печки шлепались узорные хлеба – “лапошки”. Чайхана дымила самоваром. У стен Регистана чернело и зеленело виноградом, жужжали люди.Площадь Регистана меня мало тронула, очень знакомыми показались мне Улугбек и Ширдор. Особенно покачнувшиеся минареты на привязях, имитируя неустойчивость Пизанской башни, внушали мне скорее сожаление, чем удовольствие. Но когда эта официальная архитектура в один из праздников наполнилась тысячами правоверных – цветные ткани и ритмические волны молящихся сделали площадь неузнаваемой: заговорила геометрическая майолика отвесов стен, углубились ниши и своды – на массовые действа рассчитанная площадь себя оправдала.

В большей мере с площадью Регистана связаны для меня впечатления фруктовые. На протяжении лета меняются натюрморты. Урюк и абрикосы, нежные персики, перебиваемые вишнями. Понемногу тут и там вспыхнут первые гроздья винограда. Впоследствии виноград засиляет все; самых разных нюансов и форм, он царит долго и настойчиво, пока не ворвутся в него кругляши дыней и арбузов и, наконец, заключительный аккорд золотых винных ягод заполнит лотки и корзины. В лавочках кишмишовый изюм разыграется янтарем к этому времени. Среди всего этого пшеничный цвет узорных, хрустящих по наколам, лепешек»[193]193

Петров-Водкин К.С. Самаркандия. Из путевых набросков 1921 года. Петроград: Аквилон. 1923. С. 11, 12.

[Закрыть].

Итак, первый десант русских художников объединился вокруг Даниила Степанова, на тот момент руководившего одной из секций Самкомстариса. Художники поселились в саду его дома. Об этом саде подробно вспоминает Виктор Уфимцев:

«Сад, который арендовал Степанов, был огромен. Границ его мы не знали. Деревья ломились от фруктов. Виноградные лозы гнулись до земли под тяжестью своих даров. И всем этим мы могли пользоваться в неограниченном количестве! <…> Каждый вечер сходились у хауза. Там, под шапками карагачей, за большим столом располагалось все многочисленное семейство Степанова. Там были и Усто Мумин с сестрой Галочкой и Леваном, и два друга дома – Аббас и Обид, и Егорка, неизвестно как попавший в этот край парнишка, и мы. Всего пятнадцать душ. Пили чай с виноградом и печеньем, которое мастерски выпекала жена Степанова Ромеа. Долгое время не могли определить язык, на котором между собой объяснялось семейство Степанова.

– Итальянский, – сказал Усто Мумин. – Все они итальянцы.

После чая говорили о живописи, о Сибири, об Италии. Джорджоне, Боттичелли, кватроченто, Маяковский, “Бубновый валет”, Пикассо – носилось и переплеталось в тихом вечернем воздухе самаркандского загородного сада»[194]194

Уфимцев В.И. Говоря о себе… С. 50.

[Закрыть].

«…За стеной у Степанова играют на рояле Чайковского…»[195]195

Виктор Иванович Уфимцев. Архив: дневники, фотографии, рисунки, коллажи, живопись / Авт. – сост. И. Галеев. М.: Галеев-Галерея. 2009. С. 62.

[Закрыть], «Вечерами устраивали “камлание”. Орем, кричим, галдим, пляшем и поем»[196]196

Виктор Иванович Уфимцев. Архив: дневники, фотографии, рисунки, коллажи, живопись / Авт. – сост. И. Галеев. М.: Галеев-Галерея. 2009. С. 67.

[Закрыть] – в этих воспоминаниях Виктора Уфимцева предстает не только место обитания художников, но и атмосфера, интеллектуальная и творческая. Николаю Мамонтову, приехавшему с ним из Сибири в «погоне за впечатлениями»[197]197

Шпенглер В.А., Шклярская Я.Г. По адресам воздушных замков // Николай Мамонтов. Сны пилигрима. М.: Пинакотека. 2008. С. 25.

[Закрыть], повезло реализовать мечты об Италии: он женился на дочери Степанова, полуитальянке, и отбыл с семьей Даниила Клавдиевича в Италию, где «получил наконец систематическое образование»[198]198

Шпенглер В.А., Шклярская Я.Г. По адресам воздушных замков // Николай Мамонтов. Сны пилигрима. М.: Пинакотека. 2008.

[Закрыть].

Усто Мумин. В медресе. 1949

Фонд Марджани, Москва

Николаев смолоду был «болен Италией». В 1948 году профессор и теоретик искусства В.М. Зуммер высказался по этому поводу на вечере в честь юбиляра. Говоря о художественном методе Усто Мумина, о его предпочтении темперы маслу, он сказал, что «ему (Усто Мумину. – Э.Ш.) захотелось передать это так, как если бы это был художник-итальянец, который попал в Самарканд…»[199]199

Стенографический отчет творческого вечера… Л. 21.

[Закрыть].

Рассказывая о своих работах самаркандского периода, о темпере и неожиданных откровениях, связанных с ней, сам Усто Мумин отмечал:

«В небольшой группе этих работ преобладает техника старой итальянской живописи кватроченто (XIV–XV вв.), по технологии своей очень близкой к яичной темпере узбекских наккошей[200]200

Перс. нақш – «узор», наққош – «мастер настенной и потолочной росписи».

[Закрыть]. Яичная эмульсионная темпера, конечно, не моего изобретения, о ней говорится в трактате Ченнино Ченнини. “Голова с цветком”, “Ученик медресе” и “Мальчик в шапке”, “Старая Бухара”, “Весна” – вот что сохранилось у меня от того периода[201]201

Стенографический отчет творческого вечера… Л. 9–10.

[Закрыть].<…>

В самаркандский период мое увлечение темперой объяснялось не просто прихотью или случайностью. Знакомство с наккошами и совместная с ними работа убедили меня в тождественности технологии старых мастеров Италии раннего Возрождения и технологии узбекских и таджикских наккошей[202]202

Стенографический отчет творческого вечера… Л. 18.

[Закрыть].<…>

У меня имеются какие-то атавистические настроения, и, может быть, моя любовь к итальянскому Ренессансу, к эпохе Возрождения странна на сегодняшний день…»[203]203

Стенографический отчет творческого вечера… Л. 44.

[Закрыть]

Усто Мумин. Дорога жизни. 1924

Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан им. И.В. Савицкого, Нукус

В «степановском кружке» процветал особый стиль – не ориентализм[204]204

Под ориентализмом (здесь и далее) я буду понимать не направление в искусстве XVIII–XIX веков, а изображение Востока представителями условного Запада (вплоть до сегодняшнего дня), выраженное в устойчивых образах-клише, с чувством превосходства в диапазоне от удивления-восхищения до осуждения (такое понимание ориентализма закрепилось в научном дискурсе благодаря «постсаидовской» рефлексии).

[Закрыть] (им было «заражено» большинство художников, впервые попавших в Среднюю Азию), а особый синтез классических европейских и классических ориентальных традиций. По словам Бориса Чуховича, результатом «стал метиссаж итальянского и персидского искусства, осуществленный небольшой группой русских художников, оказавшихся в Самарканде начала 1920-х»[205]205

Чухович Б. Прерафаэлиты Самарканда… С. 133.

[Закрыть]. Навыки авангардистов были отринуты. Александр Николаев, ставший после Оренбурга убежденным супрематистом, отказывается от принципов этого направления: «…Уже в первых работах, созданных художником в Самарканде <…> отчетливо ощутим дух классического искусства и, особенно, старой итальянской живописи»[206]206

Чухович Б. Прерафаэлиты Самарканда… С. 130.

[Закрыть]. Николаев, став Усто Мумином, «не только не был единственным живописцем Самарканда, вдохновлявшимся искусством раннего итальянского Возрождения и Византии, но даже не являлся первооткрывателем того стиля, который сегодня ассоциируется в первую очередь с его именем»[207]207

Чухович Б. Прерафаэлиты Самарканда… С. 130.

[Закрыть].

Что же произошло? Каковы причины рождения совершенно нового искусства? Возможно, в истоках: сам Самарканд, его особая атмосфера, genius loci. Здесь время движется иначе, и человек ходит особо: шаг превращается в «паломническую поступь»[208]208

Кржижановский С.Д. Салыр-Гюль. Узбекистанские импрессии // С. Кржижановский. Собр. соч. в 5 т. / Сост. и комм. В. Перельмутера. СПб.: Symposium. Т. 3. 2003. С. 419.

[Закрыть].

«Здесь, среди этой природы, людей, завернутых в пестро орнаментированную ткань халатов, рядом с синим куполом древней Биби-ханым… невозможно осуществить реализм, по крайней мере того реалистического коэффициента, который так свойствен нашей художественной традиции. Пейзажи, солнце, быт, странно сочетающий элементы старины и новизны, – все это толкает в фантазию»[209]209

Кржижановский С.Д. Салыр-Гюль. Узбекистанские импрессии // С. Кржижановский. Собр. соч. в 5 т. / Сост. и комм. В. Перельмутера. СПб.: Symposium. Т. 3. 2003. С. 431.

[Закрыть].

Так воспринял Самарканд в 1933 году Сигизмунд Кржижановский[210]210

Сигизмунд Доминикович Кржижановский (1887–1950) – писатель; историк и теоретик театра.

[Закрыть].

Согласно мифологии мифологии той давней повседневности, донесенной до нас художественной и мемуарной литературой, в окрестностях самаркандского Регистана еще в Средние века был Сад поэтов, являя вместе со своим окоемом сакральное место для художников и поэтов. Именно вблизи этого сада и была расположена дача Степанова. В романе современного прозаика Андрея Волоса «Возвращение в Панджруд», посвященном Джафару Рудаки, поэту рубежа IX–X веков, это место описано так:

«Длинная восточная стена Регистана[211]211

Если учесть, что Рудаки жил в 858–941 гг., а Регистан – самаркандская площадь, образованная ансамблем из трех медресе, построенных гораздо позже (медресе Улугбека, 1417–1420; медресе Шир-Дор, 1619–1626; медресе Тилля-Кари, 1646–1660), то в художественном тексте очевидна аберрация. С другой стороны, Регистан – центральная городская площадь в городах Средней Азии (в таком значении «Регистан» у Андрея Волоса вполне уместен).

[Закрыть] была сплошь завешена сухими капустными листьями (на них поэты писали свои стихи и вывешивали на Стену. – Э.Ш.). <…> Когда Джафар остановился поодаль, чтобы приглядеться, у Стены прохаживался десяток-другой молодых людей. Похоже, все они знали друг друга: весело переговаривались, смеялись. То и дело кто-нибудь выкрикивал стихотворные строки. <…> Эта публика имела достаточно досуга, чтобы в довольно ранний утренний час обсуждать новинки поэзии, появившиеся за ночь»[212]212

Волос А.Г. Возвращение в Панджруд. Роман. М.: ОГИ. 2013. С. 238, 239.

[Закрыть].

Вокруг «капустных листьев» проходили стихийные семинары, вполне профессиональные. Налетавший ветер разносил эти листья по округе, они застревали в щелях развалин. Наутро появлялись новые…

Петров-Водкин, пробывший в Самарканде всего четыре месяца 1921 года, напишет в «Самаркандии» об ирреальной природе города:

«Дальше пустынный лабиринт, замкнутый молчаливыми стенами до дерева Шах-и-Зинды, распластавшегося над сводами гробницы, прорывшего корнями и стену, и грунт. Рассказывают: спасаясь бегством после окончательного поражения, Кусам-ибн-Аббас жестом отчаяния втыкает рукоятку нагайки в землю – рукоятка пустила корни и разрослась в дерево над могилою своего владельца… Всеведущий самаркандиолог Вяткин сам удивлен породою этого дерева, не встречаемого в Самаркандии»[213]213

Петров-Водкин К.С. Самаркандия… С. 15, 16.

[Закрыть].

Усто Мумин. Портрет молодого узбека. Суфи. 1924

Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан им. И.В. Савицкого, Нукус

В таком полумистическом Самарканде – «городе пышном, городе бедном», в саду дома Степанова проводит какое-то время Усто Мумин. И если Самарканд – это среднеазиатский Рим, то в Риме должны быть итальянцы, хотя бы один. Такая роль выпала Степанову. За ним в Самарканде, пишет Массон, шла слава знатока якобы каких-то особенных секретов приготовления глазурей Ватикана (секреты эти он вроде бы вывез из Италии). Так или нет – неизвестно. Что точно вывез из Рима Степанов, так это жену-итальянку и четверых детей. В окружении Даниила Клавдиевича его детей звали путти, то есть ангелочки, или ичкимеры, «то есть козососы (так на местном наречии называли крупных ящериц-варанов, будто бы высасывающих молоко у коз и овец)»[214]214

Массон М.Е. Падающий минарет (северо-восточный минарет Самаркандского медресе Улугбека). Ташкент: Узбекистан. 1968. С. 15.

[Закрыть]. Заботы о большом семействе спроецировали и род деятельности (хозяйственной – при Самкомстарисе), и ту память, которую оставил по себе в истории культуры Степанов: славу ему принесло не медальерное творчество, а гостеприимство, которым он окружил подопечных художников. Во дворе снятого им дома, в его пристройках, поселились несколько человек, а вечерние посиделки собирали до двадцати. По воспоминаниям Уфимцева, Даниил Клавдиевич Степанов был необыкновенно любезный, деликатный и тонкий человек, принявший его на работу и предложивший для проживания отдельный дворик с айваном[215]215

Айван – открытая терраса.

[Закрыть] в своем загородном саду. В одном из двориков этого огромного дома жил Усто Мумин. «Эти дворики и сады со множеством лабиринтов напоминают сады Шахерезады»[216]216

Уфимцев В.И. Говоря о себе… С. 49.

[Закрыть], – писал друзьям Уфимцев. «Самарканд, куда я приехал из Ташкента, произвел на меня совершенно чарующее впечатление»[217]217

См. Приложение 3.

[Закрыть], – напишет Усто Мумин. Первое впечатление Уфимцева от встречи с Усто Мумином:

«…Николаев, тот самый, о котором говорил Волков. Русский, с бесцветными, готовыми выскочить глазами, всегда спешащий Николаев был больше известен под именем Усто Мумин. Он поверх европейского костюма носил легкий халат и парчовую тюбетейку. Усто Мумин оказался действительно интересным человеком, и многосложная его натура раскрылась мне не сразу[218]218

Уфимцев В.И. Говоря о себе… С. 48.

[Закрыть].<…>

Я сидел у арыка и стирал свою единственную рубаху. Мимо на извозчике ехал Усто Мумин. Рядом – женская фигура, а напротив – мальчонка лет семи. Усто Мумин помахал мне рукой.

– Что это за бродяга? – спросила женщина.

– А это один художник, сибиряк, – ответил Усто Мумин.

– Ты знаешь, когда я уезжала сюда из Кубани, одна ворожея предсказала мне, будто бы первый мужчина, который обратит на себя мое внимание, станет моим мужем. Уж не этот ли бородатый бродяга в клетчатых штанах мой будущий супруг? Ха-ха-ха!

И все трое – она, Усто Мумин и мальчонка рассмеялись над предсказаниями кубанской колдуньи. Вечером Усто Мумин сказал:

– Познакомьтесь, моя сестренка Галочка.

Галочка, держа за руку желтого худого мальчонку, застенчиво поклонилась. Усто Мумин, Галочка и братишка Леван стали жить вместе. Теперь над двориком Усто Мумина мы видели синеватый дымок очага. Вкусные запахи поджаренного в масле лука и мяса действовали на воображение и аппетит.

– Что значит хозяйка в доме, – каким-то понурым голосом сказал Ник[219]219

Уфимцев В.И. Говоря о себе… С. 49.

[Закрыть].<…>

По утрам уходили за город. Оби-Рахмат – Благословенные воды! Мы писали этюды. Ели фрукты. Ночами нас ели москиты, а фрукты беспокоили желудки. Жили дружно и даже весело. Правда, бывало, лежа под виноградными лозами, глядя на тяжелые кисти хусани или чераса[220]220

Хусайне, чарас – сорта винограда.

[Закрыть], тоскливо говорили: “Эх, почему это не котлеты!”»[221]221

Уфимцев В.И. Говоря о себе… С. 55.

[Закрыть]

Времена стояли голодные, кроме фруктов, есть было иногда нечего, зарплату художники получали порой кишмишом вместо денег.

Степанов, взвалив на себя решение бюджетно-хозяйственных проблем, попал в нелегкую ситуацию: стоимость бумажных денег все время падала, валюта была неустойчива, такие рядовые расходы, как покупка карандаша, выражались астрономическими цифрами. Массон вспоминал:

«Чтобы на более длительный срок задержать возможно большую покупательную способность денежных переводов, получавшихся на содержание Самкомстариса, Степанов тратил немало времени на всякие выдумки. Одной из наиболее удачных была закупка кишмиша. Мешками складывался он в одном из помещений медресе Улугбека всякий раз после очередного, обычно сильно запаздывавшего почтового перевода и реализовывался по мере надобности в день производства того или иного расхода. Кишмишом выдавалась два раза в месяц и зарплата сотрудникам. Некоторое осложнение вносила в расчеты также разница в курсе одновременно обращавшихся центральных денежных знаков и туркбон, ценившихся в десять раз дешевле первых. Успешно занимаясь всем этим, Степанов тем самым представлял возможность остальным членам комиссии целиком отдавать свое время продуктивной производственной работе»[222]222

Массон М.Е. Падающий минарет… С. 16.

[Закрыть].

Художникам приходилось как-то самим выкручиваться, искать способы выживания, например, выполнять всякого рода халтуру. Вспоминает Виктор Уфимцев:

«Путь от нашего жилья до Шах-и-Зинда был километров пять. Лавочники, чайханщики, парикмахеры уже знали нас. В те годы нэпа частники процветали. В книжном магазине “Знание” сидела пышная дама. Мы ее называли “Мадам знание”. Солидная вывеска “Сохер и Розенберг” предлагала сухофрукты. Мелкие торговцы спешно заказывали хоть какие-нибудь подобия рекламы над своими “предприятиями”.

– Эй, вивиска! – слышали мы вслед, и какой-нибудь торговец картошкой или портной совал нам в руки кусок фанеры или старую жестянку.

Случайный прохожий-грамотей писал по-арабски название “предприятия” и фамилию хозяина. Нагруженные фанерками и жестянками, с карманами, набитыми “арабскими записочками”, возвращались мы домой. Там на солнцепеке быстро высыхал черный фон, по которому белилами весело накручивали мы арабскую вязь. Мы писали подряд. Мы не понимали, чей это был обломок фанеры. Мы не знали и того, что мы пишем. Наутро заказчики узнавали свои жестянки, говорили: “Моя!” и водворяли над пролетом своей лавки»[223]223

Уфимцев В.И. Говоря о себе… С. 51.

[Закрыть].

Художники, и Усто Мумин в том числе, чтобы подработать, расписывали чайханы в Самарканде, детские люльки-бешики, даже торговали на перекрестках дорог виноградом, собранным в саду у Степанова[224]224

Круковская С.М. Усто Мумин… С. 24.

[Закрыть].

Отношения между Усто Мумином и Степановым, по воспоминаниям Виктора Уфимцева, складывались добрые, трепетные:

«…они понимали друг друга. Они священнодействовали над левкасами, эмульсиями. У них был общий язык. Иногда я видел, как Степанов, приподняв угол тонко шитого сузани[225]225

Сузани, или сюзане, – гладкая ткань с ручной вышивкой.

[Закрыть], показывал Усто Мумину свое новое достижение. Они шепотом советовались, беспокоились. Стоя в отдалении, я равнодушно смотрел на элегантную и холодную живопись Степанова»[226]226

Уфимцев В.И. Говоря о себе… С. 52.

[Закрыть].

Где теперь эти «холодные» полотна? Какова была дальнейшая судьба Степанова? Информация утрачена, так как Степанов, не вернувшись из Италии, стал «врагом» советской власти. К счастью, стараниями искусствоведа Бориса Чуховича имя, биография и работы Даниила Степанова вернулись из забвения, свидетельством чему – выставка «“Мы храним наши белые сны”. Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969», прошедшая в Музее современного искусства «Гараж» в 2020 году.

«Четыре работы, написанные им в Самарканде, проникнуты характерным стилем этого необычного кружка и обладают (во всяком случае некоторые из них) высокими художественными качествами. Свидетельством этому может служить золотая медаль, полученная художником именно за эти работы[227]227

Речь идет о работах Степанова «Продавец сюзане», «Хауз», «Мальчик-бача», «Мальчик».

[Закрыть] на XV Венецианском биеннале в 1926 г.»[228]228

Чухович Б. Прерафаэлиты Самарканда («Итальянский» кружок Даниила Степанова) // Культурные ценности. Международный ежегодник 2002–2003 гг. СПб.: Европейский дом. 2004. С. 131–146.

[Закрыть].

Впрочем, по более поздним изысканиям Бориса Чуховича, «золотая медаль» оказалась семейной байкой Степановых. Четыре работы Даниила Степанова действительно выставлялись в Венеции (сверено с каталогом), но медали не было[229]229

Из личной переписки с Борисом Чуховичем.

[Закрыть].

Из отдельных намеков и деталей становилось ясно, что в самаркандском доме Степановых готовится отъезд, говорили только об Италии. Было понятно, что идут сборы. Вначале таинственно исчезает дочь Степанова вместе с другом Уфимцева Ником, а потом и все семейство. Из дневниковой записи Уфимцева (от 13 июня 1924 года): «Николай женился на Нат. Степановой»[230]230

Виктор Иванович Уфимцев. Архив… С. 72.

[Закрыть]. «Больше с Ником мы никогда не встречались. Говорят, что видели его в Москве. Он шел опустившийся, растерянный. Видимо, жизнь в Италии не была удачливой»[231]231

Уфимцев В.И. Говоря о себе… С. 54.

[Закрыть]. Уфимцев ошибался: в Италии Мамонтов преуспевал. Ирина Девятьярова выяснила: