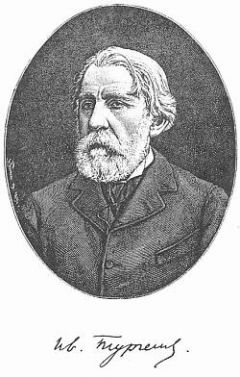

Текст книги "И. С.Тургенев. Его жизнь и литературная деятельность"

Автор книги: Евгений Соловьев

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)

ГЛАВА III. ПЯТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ. – КРУЖОК ЭПИКУРЕЙЦЕВ

Я выделяю 50-е годы в отдельную главу, так как это десятилетие имело особенное значение в жизни и деятельности Тургенева. Заметим прежде всего, что за этот промежуток времени появились “Рудин”, “Фауст”, “Дворянское гнездо”, “Накануне” и были написаны “Отцы и дети”. Слава Тургенева, под которую был заложен такой несокрушимый фундамент, как два тома “Записок охотника”, продолжала нарастать и к концу рассматриваемого периода достигла размеров, до той поры невиданных. Даже Гоголя знали только в России, Тургенева первого из русских поэтов стали читать и за границей. Между прочим позволю себе отметить любопытное хронологическое совпадение: “Записки охотника” появились в год смерти Гоголя, и автор “Ревизора” как бы передал свое первое место в литературе автору “Муму”, “Однодворца Овсяникова”, “Рудина” и “Фауста”.

С отношений Тургенева и Гоголя мы и начнем наш рассказ. Сначала, впрочем, упомянем об одном важном эпизоде. В 1850 году умерла В.П. Тургенева и оставила в наследство сыну громадные, прекрасно устроенные имения. Он внезапно стал богачом, человеком безусловно свободным и безусловно независимым. Что же сделал он для своих крестьян? Вот его собственные слова: “Я немедленно отпустил дворовых на волю, пожелавших крестьян перевел на оброк, всячески содействовал успеху общего освобождения, при выкупе везде уступил пятую часть – и в главном имении не взял ничего за усадебную землю, что составляло крупную сумму. Другой, быть может, на моем месте сделал бы больше и скорее, но я обещался сказать правду и говорю ее, какова она ни на есть. Хвастаться ею нечего; но и бесчестия, я полагаю, она принести мне не может”.

Теперь об отношениях к Гоголю. Мы уже говорили о первой их встрече в аудитории Петербургского университета; от первой встречи до второй (1851 год) прошло с лишком 15 лет. “Меня, – пишет Тургенев, – свел к Гоголю покойный Михаил Семенович Щепкин. Я не готовился ни к какой беседе, а просто жаждал видеться с человеком, творения которого я чуть не знал наизусть. Нынешним молодым людям даже трудно растолковать обаяние, окружавшее тогда его имя; теперь же и нет никого, на ком могло бы сосредоточиться общее внимание”. Гоголь в свою очередь с симпатией относился к молодому литератору, хвалил его рассказы и как-то раз заметил даже, что “теперь стоит читать только одного Тургенева”. Гоголь весело встретил гостей и проговорил: “Нам давно следовало быть знакомыми”. Несмотря на веселый тон, вид его поразил Тургенева. Он казался худым и испитым человеком, которого успела уже порядком измыкать жизнь. Какая-то затаенная боль и тревога, какое-то грустное беспокойство примешивались к постоянно проницательному выражению лица. “Какое ты умное, странное и больное существо”, – невольно думалось, глядя на него. “Помнится, – продолжает Тургенев, – мы с Щепкиным ехали к Гоголю как к необыкновенному, гениальному человеку, у которого что-то тронулось в голове: вся Москва была о нем такого мнения. Михаил Семенович предупредил меня, что с ним не следует говорить о продолжении “Мертвых душ”, – об этой второй части, над которою он так долго и упорно трудился и которую он, как известно, сжег перед смертью”. При встрече Гоголь, против обыкновения, оказался очень словоохотливым. Он много и прекрасно говорил о литературе, о призвании писателя. Только когда он завел речь о цензуре, чуть ли не возвеличивая, чуть ли не одобряя ее как средство развивать в писателе сноровку, уменье защищать свое детище, терпение и множество других христианских и светских добродетелей, Тургенев увидел перед собою автора знаменитой “Переписки”. Разговор по инициативе самого Гоголя перешел на эту последнюю. Гоголь оправдывался как-то “беспокойно, смущенно и торопливо”, уверяя, что никогда не был в оппозиции, что и в юности держался тех же мыслей, и в доказательство приводил выдержки из “Арабесок”!.. В самый разгар беседы “какая-то старая барыня приехала к Гоголю и привезла ему просфору с вынутой частицей”. Визит на этом и закончился.

Вскоре после этого, в феврале 1852 года, Гоголь умер. Тургенев написал некролог, но петербургская цензура запретила печатать его, и он появился в “Московских ведомостях”. Это обстоятельство стоило Тургеневу порядочных неприятностей. “16 апреля, – рассказывает он, – я за ослушание и нарушение цензурных правил (хотя, заметим, некролог был рассмотрен и пропущен попечителем Московского округа Назимовым, – тем самым, который требовал, чтобы книги в библиотеках расставлялись “по росту”) был посажен на месяц под арест в часть. Первые 24 часа я провел в сибирке и беседовал с изысканно вежливым и образованным полицейским унтер-офицером, который рассказывал мне о своей прогулке в Летнем саду и об “арамате птиц”. Потом меня отправили на жительство в деревню”.

Подоплека этой истории довольно интересна. Статья о Гоголе, написанная приподнятым и риторическим языком, послужила скорее поводом, чем причиной ареста и высылки Тургенева. Истинная причина заключалась в том, что жандармское управление не могло простить автору “Записок охотника” духа его рассказов, который оно учуяло лучше даже, чем критика. Знакомство с Белинским, частые поездки за границу, рассказы о крепостных – все это делало Тургенева человеком подозрительным или, как выразился изысканно вежливый полицейский унтер, “невероятным”. Но и в самой статье было кое-что, что могло не понравиться наверху, именно ее восторженность.

“В то время, – говорит Головачева, – строго смотрели, чтобы литераторам не оказывали особенных почестей.

Тургенев был в отчаянии, когда запретили его статейку, и говорил Некрасову и Панаеву, что пошлет ее в Москву.

Панаев не советовал ему этого делать, потому что и так Тургенев был на замечании вследствие того, что носил траур по Гоголю и, делая визиты своим светским знакомым, слишком либерально осуждал петербургское общество в равнодушии к такой потере, как Гоголь, и читал свою статейку, которую носил с собой всюду. Эта статейка была уже перечеркнута красными чернилами цензоров. Когда Панаев упрашивал Тургенева быть осторожным, то он на это ответил: “За Гоголя я готов сидеть в крепости”.

Вероятно, эту фразу он повторил еще где-нибудь, потому что Дубельт, встретясь на вечере в одном доме с Панаевым, со своей улыбкой сказал ему: “Одному из сотрудников вашего журнала хотелось посидеть в крепости, но его лишили этого удовольствия”.

Арест и высылка Тургенева были обставлены очень некрасиво. Тогдашний попечитель Петербургского округа Мусин-Пушкин заверил высшее начальство, что он призывал Тургенева лично и лично передал запрещение цензурного комитета печатать статью. “А я, – говорит Тургенев, – г-на Мусина-Пушкина и в глаза не видал и никакого с ним объяснения не имел”.

Отсидевши три недели где следовало, Тургенев в мае, сопровождаемый жандармом, отправился в Спасское. “Все к лучшему, – говорит он. – Пребывание под арестом, а потом в деревне принесло мне несомненную пользу: оно сблизило меня с такими сторонами русского быта, которые при обыкновенном ходе вещей, вероятно, ускользнули бы от моего внимания”.

Домашний арест в Спасском не был строг, и Тургеневу скоро разрешили наведываться в Петербург по своим делам. Единственное лишение, которое он испытывал, было то, что ему не давали заграничного паспорта, так что вплоть до 1856 года он делил свое время между столицами и деревней. Работал он много, еще больше охотился и почти никогда не оставался один, даже в Спасском, куда то и дело наезжали его друзья: Д. Григорович, В. Боткин, Дружинин.

“У меня, – пишет Тургенев Полонскому в июне 1855 года, – гостили Григорович, Дружинин и Боткин. Мы время проводили очень весело, разыграли на домашнем театре глупейший фарс собственного изобретения и прочее, и прочее, и прочее. Теперь все стало у меня в доме очень тихо, и я принялся за работу. Ужасная засуха чуть не помешала всему, заставляя сидеть в темных комнатах и лишая всякой возможности работать, но теперь, к счастью, пошли дожди, а то бы все хлеба пропали”.

Если на основании последних слов читатель подумает, что Тургенев был склонен к особенной заботливости о своих хлебах и урожаях, – он сильно ошибется. Ни малейшей хозяйственной жилки в Тургеневе не было, чем он, между прочим, сильно отличается от Л.Н. Толстого. Он сам то и дело называет себя “безалабернейшим из русских помещиков”. В управление своими громадными имениями он даже не вмешивался, поручая его то своему дяде, то поэту Тютчеву, то первому попавшемуся на глаза встречному. Раз зашла об этом речь, заметим, что Тургенев был очень богат, получал никак не менее 20 тысяч в год с земли и, разумеется, всегда нуждался в деньгах, всегда сидел без гроша, перехватывая в долг то там, то здесь и раздавая сотнями направо и налево. Размашистые привычки широкого русского барства доставили Тургеневу много неприятностей в жизни и породили массу глупых, но обидных сплетен. Литературный заработок Тургенева был также очень значителен; в доходах “Современника”, очень крупных, он участвовал как пайщик; одно отдельное издание его “Записок” приносило ему 2 500 рублей чистыми в год, а право издания его сочинений покупалось у него за 20–25 тысяч рублей.

Но это между прочим. Вернемся к пребыванию в Спасском. Здесь у Тургенева была малоизвестная любовная история, о которой говорят лишь намеками. В догадки вдаваться не будем, а ограничимся лишь замечанием, что незаконная дочь Тургенева, воспитанная им аристократически, принесла ему мало радостей. Он, впрочем, и сам был к ней мало привязан, гораздо меньше, чем к дочерям m-me Виардо.

Что же за люди окружали Тургенева? Что представлял кружок, в котором он постоянно вращался? На этот вопрос постараемся ответить обстоятельнее.

У каждого десятилетия русской истории XIX века есть свой излюбленный герой. Герой тридцатых годов разочарован; он поклоняется Байрону, любит рассуждать о таинственном и страшном, “в обществе он держится сумрачно, сдержанно, с бурей в душе и пламенем в крови”. Женские сердца “пожираются” им. Он носит прозвище “фатального”. “Тип этот, – говорит Тургенев, – сохранялся долго до времен Печорина… Чего-чего не было в этом типе: и байронизм, и романтизм; воспоминания о французской революции, о декабристах – и обожание Наполеона; вера в судьбу, звезду, силу характера, поза и фраза, и тоска пустоты; тревожные волнения мелкого самолюбия – и действительная сила, отвага; благодарные стремленья и плохое воспоминание…” Придайте этому герою творческий гений, и перед вами восстанет сумрачная фигура Лермонтова.

Герой сороковых годов – идеалист и народник. Лучшее проявление этого типа – Белинский. “Герой” преклоняется перед Гегелем, признает самостоятельное значение искусства, но в то же время с восторгом читает Леру и Жорж Санд и набирается духа народолюбия.

Герой 50-х годов – эстетик и эпикуреец. Он обожает Пушкина и Гете, он проповедует “искусство для искусства”. Он – оптимист в душе.

Герой 60-х годов – прежде всего работник и, как таковой, ригорист.

Эстетики, эпикурейцы и оптимисты в душе и составляли ближайший кружок Тургенева. Самыми типичными из них следует признать В.П. Боткина и Дружинина.

Василий Петрович Боткин обладал несомненным, хотя и не первоклассным, литературным дарованием, что очевидно для каждого, взявшего на себя труд прочесть два тома его “Писем из Испании”, где все страницы, посвященные описанию художественных памятников, положительно хороши. Но как человек В. Боткин не может возбуждать особой симпатии, разве за свои отношения с Белинским, очень, впрочем, непродолжительные. Богатый и родовитый помещик, он всю жизнь провел, кочуя по заграничным курортам, и бывал в России преимущественно наездами. Горячих интересов в его жизни не было, и одна невысокая страсть владела им – страсть к гастрономии. Про его подвиги в этом отношении Фет рассказывает чудеса, впадая почему-то в восторженный тон при описании закусок и жарких, уничтожаемых Боткиным. Боткин, несмотря на значительное состояние, был скуп. В общем это умный, европейски образованный эпикуреец, равнодушный ко всему гражданскому, и тонкий ценитель художественных произведений, особенно живописи. Дружинин, прославленный критик пятидесятых годов, переводчик Шекспира и знаток английской литературы, для пропаганды которой в России он благодаря своему легкому слогу, приятному и красивому изложению сделал очень много, – еще при жизни пережил свою известность. Как и в других пятидесятниках, ничего гражданского в нем не было. Он жил культом красоты, поэзии, Шекспира и Пушкина, Шеридана и Карлейля, в котором, заметим кстати, особенно ценил юмор и образный язык.

“Дружинин, – вспоминает Головачева, – был всегда ровен, никогда не горячился в разговоре, относился ко всему довольно индифферентно, скучал, если завязывался при нем продолжительный разговор о политике и об общественных вопросах.

– Ну что это, господа, – говорил он, – охота вам рассуждать о таких сухих предметах, гораздо лучше поговорим о дамах (дамами он почему-то называл женщин).

Дружинин находил, что в журнале не следует печатать повести и рассказы с сюжетами из народной жизни.

– Подписчики у журнала – люди образованные, – говорил он, – за что же преподносить им чтение из той среды, которая для них чужда? Ну интересно ли образованному читателю знать, что Ерема ест мякину, а Матрешка воет над павшей коровой! Право, все, что пишут о русском мужике, преувеличено; какие это у него потребности могут быть к другой жизни? Он совершенно доволен и счастлив, если ему удастся в праздник опиться до опухоли брагой или до скотского состояния водкой.

Когда Дружинина упрекали, что он безучастно относится ко всем современным вопросам, то он отвечал:

Целесообразнее будет, если я стану видеть одни хорошие стороны жизни. К чему мне портить свою кровь разными волнениями? Я лучше буду наслаждаться своей молодостью. От наших разговоров и волнений мужик не перестанет есть мякину, общественный строй не изменится, за что же я сам себе буду отравлять жизнь? Все это происходит у вас от у пессимистического взгляда на жизнь, а у меня оптимистический взгляд”.

Приведенная сценка недурно характеризует Дружинина и других пятидесятников. Особенно винить их за эпикуреизм, за отсутствие гражданских чувств не приходится, ибо атмосфера, которой они дышали, была слишком душна. Как живые люди они должны были чем-нибудь увлекаться, чувство самосохранения заставляло

увлекаться их предметами самыми отвлеченными, самыми далекими от практической действительности.

“Движение 40-х годов было быстро и радикально остановлено тою паникой, какую произвела французская революция… Оно было отодвинуто на целых десять лет назад. В прогрессивном лагере литературы положительно остались одни беллетристы и поэты, да и то не все. Герцен был уже за границей, Белинский и В. Майков – в могилах, Грановский хандрил, играл в карты и, входя в различные компромиссы во внешней жизни, во внутренней путался в туманном мистицизме и методических рефлексиях. Начался самый бесцветный период в русской журналистике и один из самых порочных периодов русской жизни…

Когда в нашей литературе говорят о тех мрачных и глухих годах, которые последовали за 48-м годом, то характеризуют обыкновенно только одну сторону реакции. Так, описывают тот страх, который обуял все общество и воцарил повсюду мертвое молчание; описывают, как люди говорили шепотом о вещах самого невинного свойства, вроде того, что будочник ограбил прохожего; как цензура дошла до такой строгости, что вымарала “вольный дух” из поваренной книги; как ограничили число студентов до 300 человек и носились слухи о совершенном закрытии университетов; как по всем мужским заведениям вводили маршировку и пр., и пр. Но при этом опускают совершенно другую сторону той же реакции – реакцию самого общества, происшедшую вследствие той причины, что по выбытии из строя людей передового движения мысли общество, еще не успевшее догнать этих людей, осталось при идеях, давно уже разбитых и отвергнутых литературой сороковых годов.

В самом деле, нельзя, конечно, пенять на литературу, что в 50-е годы она не могла ясно и прямо высказывать взгляды, которые проповедовались в петербургских журналах 40-х годов, но ведь никто же не мог заставить литературу высказывать взгляды совершенно противоположные. А между тем мы именно видим это в литературе 50-х годов… Так, в критике снова воцарилась теория чистого искусства и метафизическая эстетика, а беллетристика, в свою очередь, блуждала в потемках”

(А.М. Скабичевский).

Легко понять, какое отношение имеет все только что изложенное к Тургеневу. Связь с эстетикой 50-х годов у него кровная, сердечная, органическая, если можно так сказать. Он вместе со своими друзьями обожал Пушкина, не признавал поэтом Некрасова и, в сущности, склонялся на сторону “искусства для искусства”. Но сороковые задели его сильнее, чем других беллетристов, почему дойти до такого гражданского индифферентизма, как Боткин или Дружинин, он не мог. Дружба с Белинским и чудный образ этого борца и трибуна не исчезали из его души никогда и полагали индифферентизму преграду, за которую Тургенев не переступал даже в душной атмосфере 50-х годов. Тургенев все же был прогрессистом, хотя порою несколько платоническим; честность же его мысли вне сомнений. Возьмите, однако, его отношение к Некрасову как к поэту и к Герцену – вы сейчас же увидите перед собой пятидесятника. Стихи Некрасова он называл “жеваной бумагой, политой крепкой водкой”, и не раз высказывал ему прямо в глаза свою антипатию к его произведениям. Характерна в этом отношении сцена, переданная Головачевой:

“– Надеюсь, Некрасов, ты поймешь, – говорил однажды Тургенев, – что мы для твоей же пользы высказываем наше искреннее мнение.

– Да с чего вы взяли, что я сержусь, – отвечал Некрасов на ходу.

– Не за что ему сердиться! Не за что! Он должен быть благодарен нам! – произнес В.П. Боткин. – Да, любезный Друг, твой стих тяжеловесен, нет в нем изящной формы; это огромный недостаток в поэте.

– Ты слишком напираешь в своих стихотворениях на реальность, – заметил Тургенев.

– Да, да! А этого нельзя! – подхватил Боткин, – сильно напираешь, и это коробит людей с художественным развитием, режет им ухо, которое не выносит диссонансов как в музыке, так и в стихах. Поэзия, любезный друг, заключается не в твоей реальности, а в изяществе как формы стиха, так и предмета стихотворения.

– Вчера мы с Боткиным провели вечер у одной изящной женщины с поэтическим чутьем, – сказал Тургенев, – она перечитала в оригинале все стихи Гете, Шиллера и Байрона. Я хотел познакомить ее с твоими стихами и прочел ей “Иду ль по улице”. Она слушала с большим вниманием, и когда я кончил, знаешь ли, что она воскликнула? “Это не поэзия! Это не поэт!”.

– Я знаю, что мои стихотворения не могут нравиться светским женщинам! – проговорил Некрасов.

– Нельзя, любезный друг, так свысока относиться к мнению светских женщин, – запальчиво возразил В.П., – Пушкин, Лермонтов, – и те дорожили их одобрением, читали им свои стихи прежде, чем их печатали.

– До Пушкина и Лермонтова мне далеко! – отвечал Некрасов, – если я стану подражать им, то никуда не буду годен. У всякого писателя есть своя своеобразность – у меня реальность…

Вы, господа, может быть, и правы со строгой точки эстетического взгляда на мои стихи, но вы забыли одно, что каждый писатель передает то, что он глубоко прочувствовал. Так как мне выпало на долю с детства видеть страдание русского мужика от холода, голода и всяких жестокостей, то мотивы для моих стихов я беру из их среды”.

В оценке Тургенева и Боткина полностью выразилась эстетическая точка зрения пятидесятников. Но от излишеств в этом случае, кроме воспоминаний о Белинском, спасал Тургенева и огромный ум, воспитанный и образованный по-европейски. Так же органически не мог он пристать к движению 60-х годов, как и к реакции: его коробило от приемов наших консерваторов, от “Переписки” Гоголя и шпионства “Московских ведомостей”.

В личной жизни, кроме рассказанного уже выше эпизода с некрологом Гоголя, ничего особенного не приключилось с Тургеневым вплоть до отъезда за границу осенью 1856 года. Разумеется, он уехал туда, как только оказалось возможным, не дождавшись даже выхода в свет издания своих повестей, предпринятого Анненковым. Эти повести наделали много шуму, несмотря на то, что общее внимание было приковано к событиям на южном берегу Крыма, где происходила тогда знаменитая осада Севастополя.

Слишком известно значение Крымской войны, чтобы стоило о нем распространяться. Оно заключается в том, что мы, мнившие себя богатыми, оказались бедными, считая себя непобедимыми, оказались разбитыми по всем пунктам. Мрачное предсказание Милютина – будущего военного министра, – сделанное им накануне войны, оказалось как нельзя более справедливым. Вот что говорил Милютин: “По бумагам мы вполне готовы, но с первых же военных действий обнаружится страшный недостаток во всем: все озабочены вовсе не тем, чем следует. На вес золота будут покупать селитру, запастись которой и не думают, а когда начнется война, то ее доставка из-за границы будет невозможна; медицинская часть тоже в плачевном состоянии; операционных инструментов мало, да и те плохие, докторам придется тупыми ножами ампутировать раненых. Интендантство в таком жалком виде, что и в мирное время никуда не годно, а в военное – оставит войско без сапог, шинелей и сухарей. Все прекрасно для парадов и никуда не годно для войны. Не столько погибнет русских солдат от ран, сколько от болезней вследствие отсутствия гигиенических мер, которые необходимо должны бы быть предусмотрены высшим начальством”.

Но неудачи и возродили Россию к новой жизни. Повеяло новым духом, появились в литературе новые песни, и мрачная эпоха первой половины пятидесятых годов канула в вечность. Тургенев жил в Париже и внимательно следил за всем, что пишется и делается в России. Новому курсу он сочувствовал искренне и понимал его, тем более что готовилось столь дорогое его душе дело – освобождение крепостных крестьян. Его ум, образованность, привычка к европейской жизни позволяли ему не растеряться, оказавшись в новой ситуации. Он не почувствовал себя сразу не у дел, как, например, Дружинин, хотя, разумеется, многие новшества были ему не по сердцу. На сцену выступили работники, занятые прежде всего решением практических вопросов, стремившиеся к созданию в России общества, – люди если и не посторонние, то во всяком случае сравнительно равнодушные к искусству. Как же отнесся к ним барич и эпикуреец Тургенев?

“Я, – писал он, например, Дружинину, – досадую на Чернышевского за его черствый вкус и сухость, а также и за его нецеремонное обращение с живыми людьми, но “мертвечины” я в нем не нахожу – напротив, я чувствую в нем струю живую, хотя и не ту, которую вы желали бы встретить в критике. Он плохо понимает поэзию; знаете ли, это еще не великая беда; критик не делает поэтов и не убивает их; но он понимает – как это выразить? – потребности действительной современной жизни, и в нем это не есть проявление расстройства печени, как говорил некогда милейший Григорович, а самый корень всего его существования”. То же самое писал Тургенев и Толстому: “Теперь о статьях Чернышевского. Мне в них не нравится их бесцеремонный и сухой тон, выражение черствой души, но я радуюсь возможности их появления, радуюсь воспоминаниям о Белинском, выпискам из его статей, радуюсь тому, что наконец произносится с уважением его имя”. Чернышевский же, как всякий это знает, был главой прогрессивного течения того времени: утилитаризм и экономический реализм идут от него.

Одинаково характерно отношение Тургенева к Д.И. Писареву, олицетворяющему “черноземные” юные силы нашего реализма. Правда, говоря об этом отношении, я забегаю вперед, но общность темы позволяет мне преступить против хронологии.

“Имя Писарева напоминает мне следующее: весной 67-го года, во время моего проезда через Петербург, он сделал мне честь посетить меня. Я до тех пор с ним не встречался и читал его статьи с интересом, хотя со многими положениями в них, вообще с их направлением, согласиться не мог. Особенно возмутили меня его статьи о Пушкине. В течение разговора я откровенно высказался перед ним. Писарев с первого взгляда производил впечатление человека честного и умного, которому не только можно, но и должно говорить правду”. Тургенев долго развивал свою тему. “Не знаю, – добавляет он, – что подумал Писарев, но он ничего не отвечал мне. Вероятно, он не согласился со мной”.

Я уже имел случай заметить выше, что, несмотря на Крымскую кампанию и на то, что общее внимание было направлено совсем не в сторону литературы и искусств, каждая новая вещь Тургенева, написанная им в течение 50-х годов, составляла своего рода эпоху и возбуждала горячую журнальную полемику. Особенно много споров и толков было по поводу “Рудина” (1856 год). Имя Рудин в скором времени стало таким же нарицательным, как имена Онегин, Печорин, Чацкий. В этом типе Тургенев воплотил все лучшие, благородные черты поколения сороковых годов, и мы видим, как все это лучшее, благородное подорвано в самом корне своей органической связью с крепостным бытом, своими барскими замашками, своей расшатанной, надломленной волей. Рудин прекрасно образован, даровит, талантлив даже, а между тем идти дальше благородного кипения и горения он не может. Он не способен ни к какой упорной систематической работе, не способен к труду, хотя бы и ничтожному, но такому, в котором пришлось бы запачкать свои белые, выхоленные барские руки. Порыв – вот сфера, где он чувствует себя как рыба в воде, слово – вот орудие, в пользовании которым он не знает себе равного. Но он испытывает инстинктивное отвращение ко всему, что напоминает упорную, упрямую воловью работу. Его руки скоро устают, сердце скоро охладевает, нервы утомляются; быстро переходит он от восторга к меланхолии. Он – эстетик по преимуществу. Он готов умереть за свои убеждения, но для этого нужна особенная возбуждающая – красивая или ужасная – обстановка. Он никогда не может отрешиться от известного рода театральности в словах и поступках. У него орлиное сердце, орлиный ум, но крохотные слабые крылья. Его-то, главным образом, имел в виду Вогюэ, когда писал свою характеристику русского интеллигента, где между прочим попадаются такие строки: “В большинстве случаев этот молодой человек образован, грустен, богат идеями и беден действиями, вечно готовится к работе, мучится идеалом общественного блага, идеалом смутным, великодушным. Это любимый тип русского романа”. Трудно не полюбить Рудина, еще труднее не жалеть его. Его надорванная воля надорвана не им самим, а поколениями предков-крепостников. Рудин расплатился по громадному счету и погиб. Десятилетия безделья, тунеядства, холопства перед сильным, издевательств над слабым, роскошных забав, добросовестного ребяческого разврата надломили его. Если когда-нибудь в его душе копошилось проклятие – то это проклятие “обманутого сына над промотавшимся отцом”.

В характере Рудина есть много такого, что напоминает самого Тургенева. Несомненное рыцарство и не особенно высокое тщеславие, идеализм и склонность к меланхолии, огромный ум и надломленная воля – разве это не автор “Отцов и детей”?

Критика не сразу поняла и оценила Рудина, хотя этот яркий образ поразил ее. Живя за границей и читая суждения часто несправедливые, а иногда прямо обидные, Тургенев ощущал не только вполне законное недовольство, но и тоску. Как десять лет до этого, как восемь лет спустя, он думал даже отказаться от литературной деятельности, – желание, которое можно объяснить лишь его особенной болезненной мнительностью.

“Все это вздор, – писал он, например, в 1857 году В.П. Боткину, – таланта с особенною физиономиею и целостностью у меня нет; были поэтические струнки, да они прозвучали и отзвучали – повторяться не хочется. В отставку! Это не вспышка досады, поверь мне, это выражение или плод медленно созревшего убеждения. Неуспех моих повестей ничего не сказал нового… Так как я порядочно владею российским языком, то я намерен заняться переводом “Дон Кихота” – если буду здоров”.

К счастью, это было лишь временным и даже мимолетным настроением, приступом ипохондрии – не больше. В том же 1857 году Тургенев написал “Асю”. Опять та же мнительность заставила его предположить, что “Ася” блистательно и с треском провалилась”, а между тем повесть вызвала очень сочувственную критическую статью Чернышевского под заглавием “Русский человек на rendez-vous[3]3

Rendez-vous – любовное свидание (фр.).

[Закрыть]”.

В “Асе” есть кое-что автобиографическое, чего, однако, мы касаться не можем, почему и ограничимся немногими словами о произведении вообще. Любопытно, между прочим, что уже на основании отзывов критиков об “Асе” и “Рудине” можно было ожидать разрыва Тургенева с шестидесятниками. Чернышевский в своей статье с обычной резкостью формулирует причину назревающей ссоры, хотя в самом начале и заявляет, что “Ася” – “едва ли не единственная хорошая, новая повесть”. В чем тут дело? Исключительно в симпатии, какую питал, да и не мог не питать Тургенев к благородным, но дряблым людям, к честным, но не деятельным натурам, к идеалистам, робко и трусливо отступающим от жизни и действительности. Эта барская симпатия не могла не претить Чернышевскому. “Так ли, – спрашивает критик, – автор ошибся в своем герое? Если ошибся, то не в первый раз делает эту ошибку. Сколько ни было у него рассказов, приводивших к тому же положению, как в “Асе”, каждый раз его герои выходили из этих положений не иначе, как совершенно сконфузившись перед нами. В “Фаусте” герой старается ободрить себя тем, что ни он, ни Вера не имеют друг к другу серьезного чувства; сидеть с ней, мечтать о ней – это его дело, а по части решительности он даже в словах держит себя так, что Вера сама должна сказать ему, что любит его… Он… он “смутился”. Неудивительно, что после такого поведения любимого человека (иначе как поведением нельзя назвать образ поступков этого господина) у бедной женщины сделалась нервическая горячка, еще натуральнее, что потом он стал плакаться на свою судьбу… Это в “Фаусте”, почти то же и в “Рудине”, и в “Асе”…”

Эта выписка из статьи Чернышевского показывает его точку зрения. Иначе как с презрением не может отнестись он к бесхарактерности тургеневских героев; ему как работнику нужна и дорога прежде всего воля, упорство в труде, искренность в убеждениях. И он, разумеется, против того, чтобы бесхарактерные герои являлись окруженными ореолом самой чистой музыкальной тургеневской поэзии…

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.