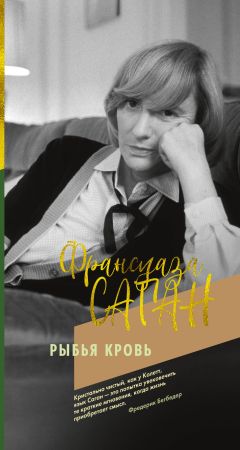

Текст книги "Рыбья кровь"

Автор книги: Франсуаза Саган

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)

И Романо под удивленным взглядом Константина пнул ногой стоявший на полу поднос с завтраком, расплескав содержимое чайника на красивый, сливового цвета ковер отеля, и без того уже безжалостно прожженный окурками Константина и местами заплесневевший от воды – результат его купаний в вечно переполненной ванне. Константин даже глазом не моргнул. Он глядел в сторону Романо, туда, откуда доносился голос Романо, но его широко открытые глаза, казалось, ничего не видели.

Зато теперь он слышал. Неужто Романо говорил ему правду? Сквозь дурман ужаса и бесконечной усталости, что, подобно налетевшему внезапно сну, лишили его сил, к Константину пришло прозрение: да, то была правда. Теперь им завладела тяжелая, подспудная уверенность в этом, теперь он увидел все, от чего до сей поры отвращал взор, все, что, будучи немцем и добровольным соратником немцев, отказывался знать, оценивать и судить. Он отказывался судить свою родину, особенно эту родину, которую невозможно теперь было защитить и оправдать… Обессиленный и потрясенный, он смутно услышал то, что напоследок бросил ему Романо с порога:

– Бедный ты мой дружище… бедный дружище… Ты иногда упрекал меня, что я не все тебе рассказываю, ну вот, теперь можешь быть доволен…

И он исчез. Но Константин уже не слышал его затихающих шагов. Водка и похмелье наконец смилостивились над ним: головная боль растаяла, отпустила его, и он безвольно соскользнул в сладкий, глубокий, бескрайний сон.

Константин пробудился в четыре часа дня в превосходном настроении и спросонья решил отнести свою размолвку с Романо на счет недоразумения или склонности цыгана все преувеличивать – вот почему его передернуло, когда, вновь взявшись за газету, он еще раз увидел прямо посреди страницы ставшее причиной их спора объявление о расстреле, обведенное черной каймой и вполне недвусмысленное. Он уже собрался отшвырнуть газету, как вдруг взгляд его, случайно упав на список заложников, выхватил из него два имени: Вайль, иначе Пети, и Швоб, иначе Дюше. Вместо того чтобы отбросить газетный листок, Константин просто разжал пальцы, и тот, уже слегка скомканный, все-таки мягко спланировал к его ногам.

Первой реакцией Константина было изумление. Он знал, что Бремен всемогущ, и потом, ведь адъютант генерала обещал режиссеру сохранить жизнь его подчиненных. Так почему же фон Брик переменил решение и вдобавок солгал? Гестапо проводило столько облав, хватало столько заложников, что вряд ли заметило бы отсутствие двух человек. И зачем, зачем Бремен солгал ему? Ведь он, Константин, поверил Бремену, он вообще склонен был верить людям – во-первых, чисто инстинктивно, во-вторых, из упрямства. И когда жизнь доказывала ему опасность подобной позиции или друзья подсмеивались над его легковерием, он высокомерно заявлял: «Лучше быть обманутым, чем недоверчивым». В действительности он просто считал недоверие слишком утомительным и мрачным – доверять было куда приятнее и легче. Но его друзья, как и вообще все его окружение, полагали невыносимым и позорным для себя быть обманутыми; они не понимали, как он может так быстро утешаться после очередного разочарования, и сочли бы его извращенцем, узнав, что ему заранее наплевать на результат, – вот почему приходилось заявлять им: «Я еще в ранней молодости поспорил сам с собой, что человек добр!» – и действовать в соответствии с этими словами, лишний раз выдавая свои неосознанные побуждения за твердую решимость, а собственный характер – за высоконравственный.

Итак, Константин был сильно угнетен, но, к великому своему стыду, не столько возможной казнью своих друзей, сколько теми энергичными хлопотами, на которые ему предстояло решиться. Больше всего на свете ему хотелось теперь полеживать на ковре, слушая пластинки Эдит Пиаф, покуривая английские сигареты и попивая холодные мятные коктейли. Лень и скука навалились на него при мысли о том, что сейчас придется выйти на улицу и ехать умолять о чем-то Бремена. А Константин хорошо знал, что лень и скука – чувства такие же неодолимые и захватывающие, как любовь или честолюбие. Ему-то это было прекрасно известно. Слишком часто оба порока одерживали в его душе верх над обеими страстями: лень мешала пойти на важную встречу со всесильным продюсером, скука вгоняла в сон рядом с молодой женщиной, стоило ей на миг умолкнуть – а ведь только что, казалось, он был в нее безумно влюблен. Нет, эти псевдочувства владели им, и владели цепко.

И все-таки нужно было встряхнуться: ведь он уважал Вайля, любил Швоба и не мог без дрожи представить себе их обоих завтра на заре, с белыми от ужаса глазами, с небритыми застывшими лицами перед двенадцатью черными зрачками смерти. Не мог без муки думать о двух людях, доверившихся ему – ему, который попытался взять их под свою защиту… «Да нет, я мог бы! – подумал он. – Я мог бы…» И его обуял нервный смех. Конечно, он мог бы – забыть об их судьбе, если бы… если бы некий добрый и храбрый, верный и благородный рыцарь Константин фон Мекк не потеснил другого Константина – ленивого верзилу, которому только дайте почитать Саша́ Гитри[16]16

Саша́ Гитри (1885–1957) – французский актер и драматург.

[Закрыть], а на остальное наплевать. Если уж быть откровенным до конца, то смерть что Вайля, что Швоба в данный момент была ему глубоко безразлична – он чувствовал, как крепнут и по-хозяйски завладевают им равнодушие, спокойствие и цинизм – пороки, которые сильно обеспокоили бы его, не будь он столь же мало уверен как в них, так и в своих добродетелях. Он хорошо знал, что сейчас станет тем, другим, – преданным, бесстрашным и испуганным собственным бесстрашием достойным человеком, с которым сам не знал, что делать – презирать ли его, восхищаться ли им, цепляться ли за него? Этот человек жил в Константине, был им самим, ибо почти всегда действовал, как он, согласно его принципам, и именно этому человеку предстояло победить в разладе между сердцем и рассудком или, вернее, между долгом и ленью…

Константин достал из шкафа свой единственный классический костюм-тройку, серого цвета, с черными галунами, – в этом наряде он выглядел совсем худощавым и откровенно напоминал русского террориста. Итак, еще более высокий, стройный и царственно-небрежный, чем всегда, Константин сошел вниз по ступеням отеля «Лютеция» и, сев в свой «дюзенберг», отправился в гестапо.

Особняк, где располагалось гестапо, имел мрачную репутацию – явно не без оснований; во всяком случае, Константин не знал никого, кто бы там работал или хотя бы мог принять его. Он долго пытался дозвониться в Берлин Геббельсу, но это ему не удалось и обеспокоило его еще сильнее. Предпоследний фильм Константина пользовался оглушительным успехом во всей Германии и в оккупированных странах – министр даже прислал режиссеру собственноручно написанное поздравительное письмо, но вот «Скрипки судьбы» выглядели настолько идиотской мелодрамой, настолько явным издевательством, что Геббельс не мог этого не заметить. И теперь Константин ехал к генералу Бремену, не заручившись ничьей поддержкой.

Коридоры парижского гестапо как две капли воды походили на берлинские: такие же нескончаемые и могильно-холодные, с такими же часовыми в стальных касках через каждые десять метров. Константина провели в приемную и оставили там созерцать в окне озябшие каштаны оккупированного Парижа. Он стоял и ждал в своем темном костюме, не смея шевельнуться, чувствуя себя раздраженным и неуверенным, словно родитель, вызванный в школу классным наставником, – с той лишь разницей, что родителям вряд ли приходится умолять директора пощадить жизнь своих детей. Прошло десять минут, потом двадцать, Константин совсем изнервничался; наконец за ним явился адъютант – другой, не тот, с кем он говорил накануне в доме Бубу Браганс. Этот был хрупкий, смазливенький блондинчик, и Константину сразу припомнился рассказ Романо о нравах генерала. Его ввели в огромную комнату, и он внутренне усмехнулся при мысли о том, что, невзирая на все усилия, генералу Бремену далеко до великолепия министра пропаганды: его письменный стол – разумеется, поставленный на другом конце зала, дабы посетителю пришлось преодолевать огромное пустое пространство, – все-таки был вполовину меньше, чем у Геббельса. Адъютант шествовал перед Константином, виляя задом, как девица; неспроста Бремен посещал парижские салоны без него: мальчик смотрелся слишком уж вызывающе. Доведя гостя до Бремена, который учтиво поднялся навстречу, юный адъютант повернулся к Константину.

– Я хотел вам сказать, господин фон Мекк, – промолвил он, очаровательно зардевшись, – что просто обожаю ваши фильмы.

Константин слегка поклонился:

– Тысячу раз вам благодарен…

– Будьте добры оставить нас, капитан, – вмешался Бремен, явно раздраженный этими светскими любезностями.

Адъютант побагровел, выбросил вперед руку и проорал: «Хайль Гитлер!» – так оглушительно щелкнув каблуками, что Константин вздрогнул. По знаку Бремена он опустился в кресло у стола и нервно стиснул руки. Нехороший дух витал в этом доме – словно вы очутились разом и в булочной, и в больнице. Здесь пахло не эфиром, не ванилью, а тем и другим вместе, и сочетание это было тошнотворным.

– Прошу прощения за беспокойство, генерал, – начал Константин, – мне следовало бы предупредить вас о своем визите заранее, но я случайно прочел сегодня в газете, что мои друзья, за которых я ходатайствовал вчера, должны быть расстреляны завтра утром. И меня это крайне удивило, учитывая наш вчерашний разговор и данное вами обещание.

Он говорил, делая долгие паузы между словами, в надежде, что Бремен прервет его, но тот молчал. Церемонно положив руки на подлокотники кресла, генерал пристально смотрел на посетителя, сощурясь от желания понять и брезгливо опустив уголки рта.

«Старый педик! – яростно выбранился про себя Константин. – Старый сволочной педик! И как только Романо мог спать с этой мразью! Вот кошмар-то!»

Он пробовал подстегнуть себя конкретными образами, но тщетно: Романо никак не сочетался с этим старикашкой, который выглядел на все сто лет, хотя ему едва ли было пятьдесят. Наконец Бремен ответил – с недоброй натянутой улыбкой, словно кюре, отпускающий грехи прихожанину на исповеди:

– Вы, без сомнения, имеете в виду ваших друзей… евреев?

Бремен сделал нарочитую паузу между двумя последними словами, словно считал их несовместимыми. Константин нахмурился.

– Именно так, – ответил он. – Швоб и Вайль входят в число завтрашних жертв под фамилиями Пети и Дюше.

По оптимистическим представлениям Константина, все было очень просто: сейчас Бремен возьмет со стола листок, напишет на нем имена Пети и Дюше и вручит его Константину, который вручит его адъютанту, который вручит его еще бог знает кому, а потому внизу, в вестибюле, Константин найдет двух своих ассистентов и быстренько увезет их отсюда на машине. Но дело оказалось не таким легким. Константин дружески улыбнулся генералу, но ответа не получил. Выставив вперед руки, тот с преувеличенным вниманием разглядывал свои ногти.

– Знаете ли вы, господин фон Мекк, что подложные документы ваших друзей могут им стоить очень дорого? Ведь это конкретная попытка обмануть власти… избежать конкретной кары, если встать на их точку зрения. Разве нет?

– Ну в таком случае единственный виновный – я! – торопливо возразил Константин. – Это я раздобыл им фальшивые бумаги. Послушайте, генерал, – сказал он, наклоняясь к собеседнику, – послушайте, давайте рассуждать как деловые люди. Эти двое – прекрасные ассистенты, в высшей степени достойные личности, умные, способные люди. Они были незаменимы при съемках, а сейчас необходимы мне для монтажа фильма.

– Господин фон Мекк, – сдавленным голосом вымолвил генерал, – господин фон Мекк, постараемся забыть то, что вы сказали. Постараемся забыть, что это вы снабдили их подложными документами. Впрочем, постараемся забыть и все остальное, – решительно закончил он.

– Я вас не понимаю, – сказал Константин.

Он почувствовал, что бледнеет, сердце тяжело заколотилось у него в груди. В голосе этого маленького, но всемогущего старичка прозвучало что-то угрожающее, что-то бесповоротное, очень похожее на отказ.

– Да, господин фон Мекк, вам придется забыть о ваших… ваших евреях – боюсь, что так. Впрочем, по документам они ведь арийцы. И по вашей просьбе мы перевели их как арийцев в тюрьму для арийцев. В этом и заключался смысл ваших хлопот, не так ли?

Константин, которого передернуло от слова «хлопоты», тем не менее кивнул:

– Конечно, генерал. Только я не хлопотал о том, чтобы их расстреляли и…

– Позвольте мне продолжить, господин фон Мекк, – прервал его Бремен. – По вашей просьбе мой адъютант прямо среди ночи весьма любезно распорядился о переводе ваших друзей в другую тюрьму, но так случилось, что нынче утром там были взяты заложники из числа гражданских лиц, среди коих случайно оказались ваши друзья. Неприятный случай – в этом я готов с вами согласиться.

Бремен говорил с явным удовольствием, смакуя мерзкую холодность тона, которую, видимо, находил восхитительной. Константин выпрямился.

– Я не понимаю, генерал, – сказал он. – Вы сообщаете мне, что этих двух человек убьют за то, что они евреи, или за то, что они не евреи? Или потому, что они скрывали свое еврейское происхождение? Тут какая-то путаница, знаете ли!

Бремен, который вздрогнул и привскочил с места, когда Константин шевельнулся, сел обратно, но как-то боязливо, на краешек сиденья, ибо в голосе его собеседника прозвучала неприкрытая угроза.

– Успокойтесь, пожалуйста, господин фон Мекк, – пролепетал он испуганно, ища глазами звонок.

Константину вдруг безумно захотелось, чтобы по звонку явился адъютант: вот уж он тогда сделает отбивную разом из адъютанта и из Бремена! А потом зашвырнет их в камин, точно пару обнявшихся марионеток! Кровь бурными толчками стучала в висках, в запястьях, в горле, как всегда бывало в приступе ярости; на какой-то миг ему почудилось, что сердце вот-вот откажет, остановится, и он подумал: «Когда-нибудь меня вот так удар хватит. Ванда мне часто это предсказывала. И подохну, как идиот, прямо тут, на паркете, у ног этого подонка. Ну и мерзость же эта жизнь! И немцы мерзавцы! Все они мерзавцы – Романо прав: будь то офицерье с их светскими курбетами или солдаты, гавкающие не хуже псов… мерзавцы, все до единого! А я-то, что я здесь делаю?» – вдруг спросил он себя в безнадежном отчаянии.

– Господин фон Мекк, – нетерпеливо повторил Бремен из-за стола, – я ничем не могу вам помочь.

Зазвонил телефон, и генерал снял трубку. Константин откинулся назад, беспомощно уронив руки, галстук у него распустился и съехал вниз. Как сквозь сон услышал он слова Бремена: «Ах так? Поберегите его, слышите? Это очень нужный человек, не бейте его слишком сильно. Поаккуратней там!.. Полагаюсь на вас».

И у Константина мелькнула смутная мысль: «Ну ведь должна же в нем остаться хоть капля сострадания…»

– Вам не в чем упрекнуть себя, – обратился к нему Бремен. – Даже если бы ваших друзей не расстреляли, они были бы отправлены в Освенцим.

– Но согласитесь, – отозвался Константин упавшим голосом, – согласитесь, генерал, что между расстрелом и трудовым лагерем есть небольшая разница.

Однако ироническая усмешка Бремена и пожатие плеч погасили в нем надежду на милосердие.

– Послушайте, генерал, – сказал Константин, подавшись к столу, – прошу вас, окажите мне любезность, позвольте позвонить от вас Геббельсу, я передам вам трубку, и он скажет…

Но тут вновь затрезвонил телефон, и Бремен, закативший было глаза к потолку, снял трубку. Вдруг Константин увидел, как он побелел.

– Господи боже! – воскликнул генерал. – Я иду! Сделайте пока все необходимое, отвяжите его, уложите, вызовите врача. Сейчас буду.

И он с невероятной скоростью побежал к двери в глубине кабинета. Константин провожал его изумленным взглядом: дробная рысца, прижатые к бокам локти, вздернутый подбородочек. Смешон! Он был просто смешон!..

Постояв с минуту в одиночестве, Константин бросил взгляд на стол, надеясь – чем черт не шутит! – найти там бланк с грифом «Приказ к исполнению», «Просьба об освобождении» или «Приказ об освобождении» – в общем, какую-нибудь ерунду такого рода, хотя и сам понимал наивность своих надежд. Ничего похожего он там не обнаружил – одни только распоряжения о поездах, грузовиках, вагонах, рейсах, словно попал в министерство путей сообщения. Легкое покашливание заставило его отпрянуть назад, словно вора, пойманного с поличным, но это оказался всего лишь адъютант – он появился из двери в глубине кабинета, еще розовый от недавнего волнения.

– Господин фон Мекк, – произнес он свистящим от полноты чувств тенорком, – господин фон Мекк, я хотел бы прежде всего выразить вам свое восхищение и зависть. Как подумаю, что вы женаты на Ванде Блессен!.. Какая потрясающая судьба, ах, господин фон Мекк! – сыпал он, то и дело озираясь на дверь, в которую выскочил генерал. Константин раздраженно тряхнул головой: что правда, то правда – Ванда почему-то всегда возбуждала восторг в педерастах всех мастей. – Господин фон Мекк, – продолжал адъютант, подойдя поближе, – я должен вам сообщить… я слышал… простите, я случайно слышал ваш разговор с генералом и… я хочу сказать вам… заложники… они были расстреляны сегодня утром.

– Как?! – вскричал Константин.

Вот тут-то он и понял на деле классическое выражение: «У него буквально подкосились ноги». Ему пришлось опереться о стол, чтобы не упасть. Нет, о нет, он не был безразличен к судьбе Швоба и Вайля! Каким дураком, каким фантастическим дураком он был там, в гостинице, когда на миг вообразил себе, будто они ему безразличны! Сердце у него разрывалось от горя.

– Видите ли, – объяснил адъютант, – это делается специально: в газете пишут, что заложники еще живы, поскольку часто находятся люди, которые хотят их выручить и для этого приходят в тот же день или накануне и либо выдают кого-нибудь, либо поставляют другую важную информацию – в общем, это дает результаты. Но на этот раз их уже расстреляли всех утром. Так что вы напрасно просили Генриха… о, простите, генерала, – испуганно поправился он.

Несмотря на ярость и отчаяние, Константин все же заметил, как мальчик покраснел, принужденно улыбнулся и замер с открытым ртом, уразумев, что означало вырвавшееся у него имя Бремена и его собственное смущение, а заодно и то, что смущение это не ускользнуло от внимания собеседника.

– Осмелюсь ли я попросить у вас автограф? – продолжал адъютант, и ошеломленный Константин расписался на бледно-голубом листочке, где ему пришлось, по просьбе своего юного поклонника, добавить: «Дитеру – Константин фон Мекк», как будто этот самый Дитер был не адъютантом генерала, а самым близким другом режиссера, что и заверялось данной надписью.

Молодой человек удалился, пятясь и сияя улыбкой, – от радости он даже позабыл свое прощальное «Хайль Гитлер!». Константин остался один, и его охватила непонятная паника: что он тут торчит? Ведь парень сказал правду – это яснее ясного. Ему хотелось прибить генерала до смерти: ощущение бессилия, только что испытанное перед Бременом, – чувство, доселе ему неизвестное, – душило его, сдавливало горло. И наплевать, если потом он будет убит или арестован и брошен в тюрьму – другое останавливало его: он не один, у него есть Романо, и Романо нуждается в нем, чтобы выжить. Нужно уходить отсюда. Нужно обязательно уходить, пока не вернулся тот дебил и пока сам он не дал волю своему гневу.

Константин вытер лоб рукавом и удивился при виде мокрого пятна на ткани пиджака; он вышел из кабинета, но, ошибившись дверью, попал на галерею, окружавшую лестничный пролет, и решил спускаться пешком. Вдруг над ним, сверху, раздался грохот, зазвенели выкрики – он вскинул голову и увидел какой-то окровавленный мешок, перевалившийся через перила галереи; с воплем пролетев мимо Константина, он рухнул десятью метрами ниже, на плиточный пол вестибюля, и вокруг него тотчас расплылась кровавая лужа. В какую-то долю секунды Константин успел увидеть лицо падающего – нет, уже не лицо, а то, что раньше было лицом, бесформенное месиво, лишенное черт и взгляда, – и туловище, настолько густо покрытое черными и багровыми пятнами, ранами, ссадинами, что лишь по рукам, в последнем отчаянном рывке простертым к нему, понял, что человек этот – не негр, а белый. Константин судорожно отшатнулся, потом, не обращая внимания на странный звон в ушах, ринулся обратно, наверх. В несколько прыжков одолев лестницу, он расшвырял каких-то людей и оказался лицом к лицу с Бременом. Он схватил его за шиворот и почти вбил в стену. Чьи-то руки вцепились ему в плечи, в волосы, в бока, оттаскивая прочь, но он все же успел ударить Бремена еще два-три раза; он бил куда попало, не то ребром ладони, не то кулаком, бил со свирепой энергией, с веселой удалью человека, отринувшего осторожность, ощутившего себя всемогущим. Константин бил в это надменное, лживое лицо с сухими чертами, искаженными вечным лицемерием, притворной жалостью и непритворной жестокостью. Он бил в это лицо, которое, наверное, вот уже три года было его собственным, а он-то этого не знал!..

С большим трудом его оторвали от генерала.

Спустя неделю режиссер Константин фон Мекк в сопровождении своей новой «пассии» – юной кинозвезды, надежды французского кинематографа Мод Мериваль отбыл на отдых в Экс-ан-Прованс, на виллу, предоставленную в его распоряжение одной из его старинных приятельниц, элегантнейшей мадам Элизабет Браганс. Режиссер, впрочем, собирался не только отдыхать, ибо увез с собою месье Бруно Вальтера и месье Жан-Пьера Дану – хорошо известных публике киносценаристов, а также месье Романа Вилленберга, своего ассистента по выбору натуры. Знаменитый режиссер намеревался снимать на натуре и при весьма желаемом участии великой кинозвезды Ванды Блессен в роли герцогини Сансеверина «Пармскую обитель» по роману Стендаля – произведению, которое, как с отчаянием констатировал продюсер УФА Дариус Попеску, насчитывало целых пятьсот страниц. Прекрасно, конечно, что Стендаль настрочил их всего за три недели и что краткость этого срока вызвала восхищение Константина фон Мекка, но Дариус Попеску не скрыл от последнего своих опасений: ведь столько же времени у него может уйти и на чтение.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.